Характеристика и термическое поведение некоторых видов каолина различного происхождения из Северного Вьетнама

Автор: Нгуен Т. Т. Т., Буи Х. Б.

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Рубрика: Обогащение и переработка минерального и техногенного сырья

Статья в выпуске: 1 т.9, 2024 года.

Бесплатный доступ

Каолин (состоящий в основном из каолинита, химическая формула которого Al2Si2O5(OH)4) служит универсальным сырьем, широко используется в различных отраслях промышленности, включая производство керамики, бумаги, красок, косметики, пневматики, строительных материалов и хранение опасных отходов. В северной части Вьетнама благодаря благоприятным геологическим условиям находятся разнообразные месторождения высококачественного каолина различного происхождения и масштаба. Хотя в ряде работ изучены качество, потенциал, распространение и происхождение типов каолина в Северном Вьетнаме, исследования различий между каолинами из разных источников весьма ограничены. Целью данного исследования было определение характеристик трех различных типов каолина, полученных из различных источников в Северном Вьетнаме (из выветренных пегматитов, выветренных изверженных магматических пород кислого состава и гидротермально-метасоматических измененных пород). Основное внимание было уделено анализу термического поведения этих проб в ходе прокаливания в диапазоне температур от 300 до 1100 °C. Всесторонняя характеризация проводилась методами рентгеноструктурного анализа (XRD), Фурье-ИК-спектроскопии (FT-IR), термического анализа (термогравиметрия / дифференциальная термогравиметрия (TG / DTG)) и сканирующей электронной микроскопии с энергодисперсионной рентгеновской спектроскопией (SEM-EDS). Результаты показали, что во всех пробах был обнаружен каолинит с размером частиц менее 2 мкм. В отдельных пробах присутствуют незначительные количества мусковита и монтмориллонита, а в пробе из гидротермально измененных пород - пирофиллита. Морфология каолинита во всех пробах проявлялась в типичных формах, включая гексагональную и псевдогексагональную. Основными химическими компонентами являются SiO2 и Al2O3; помимо них, в меньших количествах присутствуют K2O + Na2O, TiO2 и общее железо. Термический анализ выявил образование метакаолинитовой фазы при температурах около 494 и 507 °C в двух изученных пробах из выветренных пород, а пирофиллитсодержащая проба претерпевает этот переход при более высокой температуре - 653,8 °C. Начало метакаолинизации наблюдалось при температуре около 500 °C для проб из выветренных пород и около 700 °C - для пирофиллитсодержащей пробы. Кроме того, при 1100 °C проявилась муллитизация, приводящая к образованию муллита. Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности применения этих проб каолина в традиционном производстве керамики.

Каолин, al2si2o5(oh)4, пирофиллит, муллит, термический анализ, метакаолинит, муллитизация, пегматит, северный вьетнам

Короткий адрес: https://sciup.org/140304428

IDR: 140304428 | УДК: 622:666.3 | DOI: 10.17073/2500-0632-2023-12-189

Текст научной статьи Характеристика и термическое поведение некоторых видов каолина различного происхождения из Северного Вьетнама

УДК 622:666.3

Nguyen T. T. T., Bui H. B. Characterization and thermal behavior of some types of kaolin of different origin from Northern Vietnam. Mining Science and Technology (Russia). 2024;9(1):30–40.

Nguyen T. T. T., Bui H. B. Characterization and thermal behavior of some types of kaolin of different origin from Northern Vietnam. Mining Science and Technology (Russia). 2024;9(1):30–40.

Каолин (состоящий в основном из каолинита, химическая формула которого Al2Si2O5(OH)4) служит универсальным сырьем, широко используется в различных отраслях промышленности, включая производство керамики, бумаги, красок, косметики, пневматики, строительных материалов и хранение опасных отходов [1-3]. Качество и применимость каолина зависят от таких факторов, как его химический состав, физические свойства, минеральный состав и структурная морфология. Например, Майя (Maja, 2017) показал, что глина из месторождения Слатина в Сербии имеет состав и характеристики, подходящие для керамической и строительной промышленности, особенно для производства черепицы, тонкостенного пустотелого кирпича и кровельной плитки/легких блоков [4]. Дальнейшие исследования, направленные на изучение таких свойств, как чистота, минеральный состав, цвет и текстура, выполненные Эрнандесом с соавт. (Hernández et al., 2019), выявляют особенности месторождений каолина в Венесуэле, предполагая потенциальные потребности в переработке в целях использования каолина в фармацевтической промышленности [5]. В литературе постоянно подчеркивается необходимость всестороннего изучения физико-химических свойств сырья и его реакции в условиях прокаливания перед практическим применением.

В северной части Вьетнама благодаря благоприятным геологическим условиям находятся разнообразные месторождения высококачественного каолина различного происхождения и масштаба. Исследования, проводившиеся на протяжении десятилетий, свидетельствуют о разнообразии источников каолина в регионе, при этом особое внимание уделяется гидротермально измененному и обменному типам каолина, формирование которых связано со сложными процессами выветривания, гидротермальных изменений и переосаждения [6, 7]. Хотя в ряде работ изучены качество, потенциал, распространение и происхождение типов каолина в Северном Вьетнаме [8, 9], исследования различий между каолинами из разных источников весьма ограничены.

В данной статье представлено применение комбинированных методов анализа, таких как рентгеноструктурный анализ (XRD), Фурье-ИК-спектроскопия (FT-IR), термический анализ (термогравиметрия / дифференциальная термогравиметрия (TG / DTG)) и сканирующая электронная микроскопия с энергодисперсионной рентгеновской спектроскопией (SEM-EDS) для исследования характеристик каолинового сырья различного происхождения из нескольких рудников в Северном Вьетнаме, а также его свойств/поведения в условиях прокаливания. Полученные результаты помогают всесторонне и более полно оценить качественные характеристики каолинов и способствуют их более эффективному использованию.

Обзор геологических характеристик некоторых типов каолинов на рудниках во Вьетнаме

Каолин из выветренных пегматитов

Каолин, образующийся по выветренным пегматитам, широко распространен в районе Лао Кай на севере Вьетнама [10]. Эти каолиновые месторождения обычно имеют форму цилиндра и разветвленную морфологию.

2024;9(1):30–40

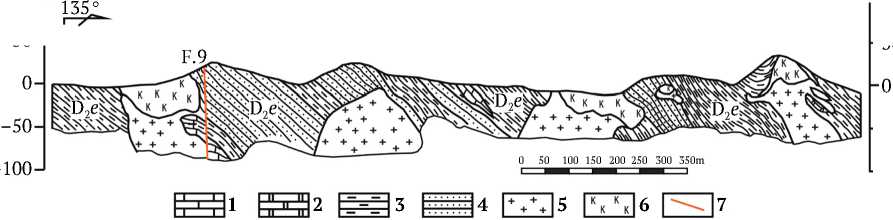

Пегматитовые тела различных размеров распространены в метаморфических формациях протерозойского и нижнепалеозойского возраста. Мощность тела каолинов зависит от рельефа местности. В вертикальном разрезе пегматитовое тело стратифицировано: самый верхний пласт состоит из каолина, за ним следует пласт слабовыветренных пегматитов, а нижний пласт представлен первичными пегматитами. Каолиновые рудники такого типа - это в основном горные производства среднего или малого масштаба. Разновидность каолина обычно тонкозернистая, богата алюминием и отличается относительно высоким содержанием железа, часто имеет желтый или темно-желтый оттенок. Степень извлечения каолинового подрешеточного продукта -0,21 мм колеблется от 30 до 60 %, в среднем ниже 40 %. На рис. 1 показан геологический разрез каолинового тела подобного характера.

Каолин в выветренных эффузивных породах кислого состава

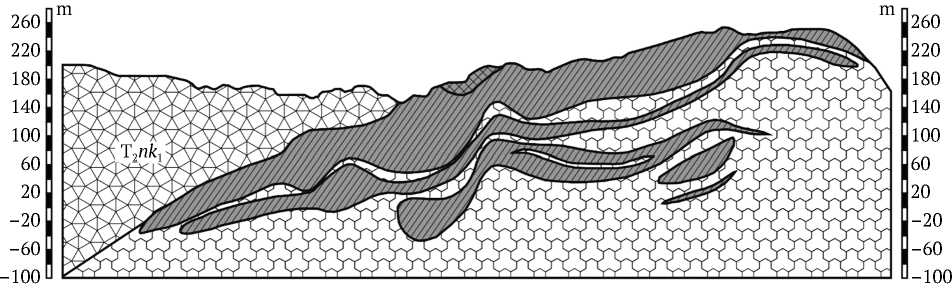

Каолин, образующийся в коре выветривания по эффузивным породам, широко распространен на территории Северного Вьетнама в различных структурных зонах [11]. Обычно формируясь в коре выветривания по риолитовым и риолит-порфировым породам, этот тип каолиновых месторождений характеризуется проявлениями мелкого масштаба, часто имеющими форму воронок и небольших линз. Каолин этого типа, как правило, мелкозернистый, представленный в оттенках белого или розовато-белого цвета. Степень извлечения каолинового подрешеточного продукта -0,21 мм колеблется от 50 до 90 %, в среднем около 70 %. На рис. 2 представлен разрез месторождения каолина этого типа.

Каолин гидротермально-метасоматического генезиса

Каолин-пирофиллитовые тела являются продуктом процессов контактовых изменений с участием гидротермальных растворов и различных пород, таких как риолиты, риолит-порфиры, фельзиты и туфы [12]. Эти тела пересекаются разломами или, напротив, вмещаются зонами разломов, выявленных на руднике, что обусловливает их относительно крупные масштабы. Морфология каолин-пирофиллито-вых тел сложна, с неравномерными раздувами, проявления которых носят случайный характер. На рис. 3 представлен разрез каолин-пирофиллитового тела для наглядного представления.

30°

210m

210m

к

к*

PR 1 nc

pPR xg 2

PR 1 nc

/ pPR xg 2

PR 1 nc

|PRi nc\ 1 |PPR xg 2! 2 I--------1 3 [

Рис. 1. Геологический разрез на каолиновом руднике Сон Ман, Провинция Лао Кай:

1 – кварцевые сланцы, слюды, гнейсы, переслаивающиеся кварциты; 2 – жильные аплиты и пегматиты;

3 - слюдяные кристаллические сланцы; 4 - первичные (невыветренные) пегматиты;

5 – слабовыветренные пегматиты; 6 – каолин; 7 – почвенно-растительный покров

NW

100 m

SE m 100

–

–50

–100

Рис. 2. Геологический разрез на каолиновом руднике Минь Тан, Провинция Хай Дуонг:

1 - четвертичные отложения; 2 - известняки; 3 - окремнелые известняки;

4 – сланцы, песчаники; 5 – кератофиры; 6 – каолин; 7 – разлом

2024;9(1):30–40

T2 nk 1 1 T1–2 sh 2 2 3 4 5 6

Рис. 3. Геологический разрез на каолин-пирофиллитовом руднике в Тан Май, Провинция Куангнинь:

1 – формация На Хуат; 2 – формация Кхон Ланг; 3 – риолито-дацитовые туфы; 4 – алевролит; 5 – алунит; 6 – каолин-пирофиллит

Методология

Подготовка проб

Валовые пробы были отобраны из зоны добычи трех каолиновых рудников, каолины которых имеют различный генезис (тип): каолин из зоны выветривания пегматитов комплекса Тхач Кхоан на руднике Сон Ман, Провинция Лао Кай (каолин по пегматитам); каолин из зоны выветривания риолитов формации Бинь Льеу, рудник Минь Тан, Провинция Хай Дуонг (каолин по эффузивам) и каолин-пирофиллит гидротермально-метасоматического генезиса из рудника Тан Май, Провинция Куангнинь (каолин-пирофиллит) (рис. 1–3). Природные пробы измельчали, растворяли, перемешивали и просеивали через сито с размером ячеек менее 63 мкм. Подрешеточный продукт помещали в лабораторный пакет и использовали для последующих анализов и испытаний. Для определения глинистых минералов методом декантации была получена глинистая фракция размером частиц менее 2 мкм. Фракция размером частиц менее 2 мкм была использована для приготовления цилиндрических гранул для дальнейших исследований. Их подвергали различной обработке, включая воздушную сушку, гликолирование этиленгликолем и нагревание до 350 °C.

Цилиндрические гранулы изготавливали путем одноосного сухого прессования проб при давлении 40 МПа. Затем цилиндрические гранулы высушивали при температуре 60 °C в течение 24 ч в печи. Высушенные цилиндрические гранулы нагревали до выбранных температур 300, 500, 70о, 900 и 1100 °C со скоростью нагрева 5 °С / мин, используя электрическую лабораторную печь. Для каждой выбранной температуры пробу прокаливали в течение 2 ч и «закаливали» до комнатной температуры в условиях окружающей среды, чтобы избежать кристаллизации аморфного метакаолинита. Часть прогретых проб измельчали с использованием агатовой ступки и пестика для последующих анализов.

Определение характеристик проб

Морфологические свойства и минеральный состав минералов исследовали с помощью сканирующего электронного микроскопа (SEM – Quanta 450)

с энергодисперсионной рентгеновской спектроскопией (EDS). Минералогический анализ проб выполнялся методом рентгеноструктурного анализа (рентгеновской дифракции, XRD). Рентгеновские дифракционные картины проб, обработанных при различных условиях, были также получены на порошковом рентгеновском дифрактометре модели D5005 Siemens с Cu-Kα излучением при 40 кВ и 30 мА, сканировании от 3 до 70° при угловой скорости ю (2 theta на рисунках ниже) 2 мин-1. Фурье-ИК-спектры регистрировали в диапазоне от 4000 до 400 см-1 с разрешением 2 см-1 с использованием спектрометра Shimadzu IR Prestige-21. Термическое поведение каждой пробы определяли методом термогравиметрии /дифференциальной термогравиметрии (TG/ DTG) в атмосфере азота в интервале от комнатной температуры до 1100 °C при скорости нагрева 10 °C / мин. Изотермы адсорбции и десорбции азота на пробах каолина, прошедших термическую обработку при температуре 196 °C, были получены с использованием прибора Micromeritics ASAP 2020a.

Результаты и обсуждение

Определение характеристик природных каолиновых материалов

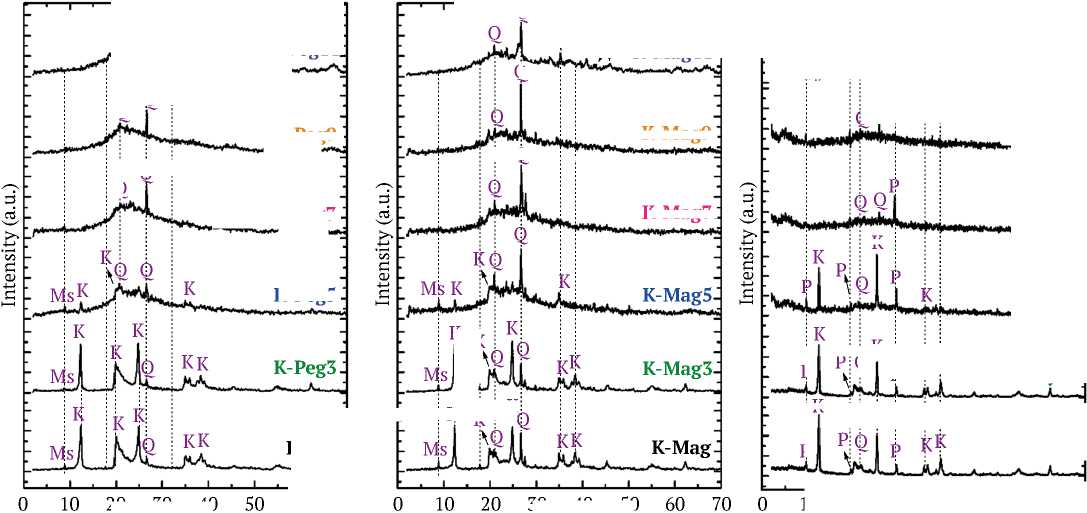

Рентгеноструктурный анализ

На рис. 4 представлены рентгенограммы трех природных материалов (пробы: каолин по пегматитам, каолин по эффузивам и каолин-пирофиллит) с крупностью частиц 2 мкм, подвергнутых различным испытательным воздействиям: выдержанных при комнатной температуре, обработанных этиленгликолем и прогретых при 350 °C. Эти рентгенограммы устойчиво показывают преобладание каолинита в качестве доминирующего минерала во всех трех пробах, характеризующегося хорошо выраженными пиками при 7,18 А, 4,48 А и 3,58 А [1]. Кроме того, относительно слабые базальные отражения при 10,0 Å, 5,02 Å и 3,35 Å указывают на присутствие минерала мусковита в пробах каолин по пегматитам и каолин по эффузивам [13]. Важно отметить, что в пробе каолин-пирофиллит, полученной на руднике Тан Май,

2024;9(1):30–40

пирофиллит четко идентифицируется, о чем свидетельствуют характерные пики 9,2 Å, 4,59 Å, 4,14 Å, 3,79 Å и 3,07 Å [14]. После обработки этиленгликолем и прогревания при 350 °C на рентгенограммах остаются характерные пики, соответствующие каолиниту, мусковиту и пирофиллиту. Однако в случае пробы каолин по эффузивам наблюдается заметный сдвиг пика, связанного с монтмориллонитом, с 15,1 Å на 16,9 А после обработки этиленгликолем. Это наблюдение показывает, что, помимо преобладания каолинита фракции крупностью менее 2 мкм во всех пробах, каолин по пегматитам характеризуется присутствием мусковита, каолин по эффузивам - мусковита и монтмориллонита, а проба каолин-пирофиллит состоит преимущественно из пирофиллита. Эти результаты подчеркивают, что различные условия в процессе формирования каолина могут приводить к разнообразию минеральных составов, что может влиять на процессы прокаливания и их результаты.

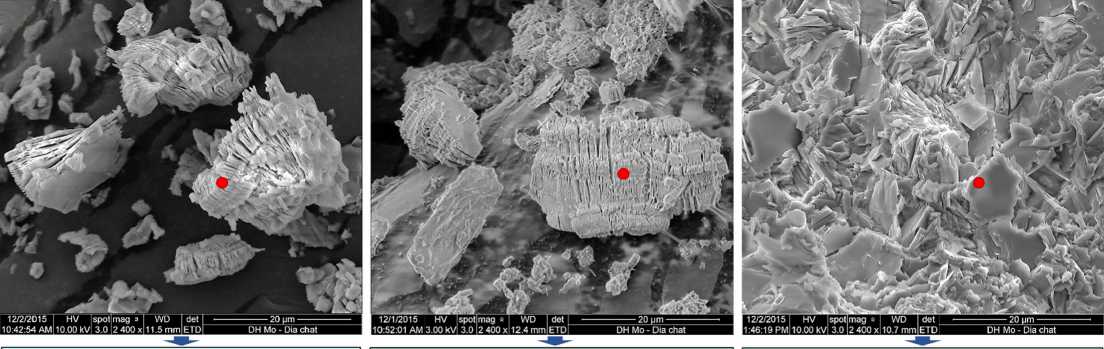

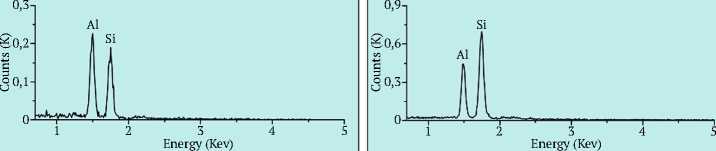

Анализ методами сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии

Изображения минералов каолиновых проб: каолин по пегматитам, каолин по эффузивам и каолин-пирофиллит, полученные методом сканирующей электронной микроскопии (SEM), представлены на рис. 5. На этих изображениях хорошо видна характерная

K

Mt Ms

K

Ori

Gly

10 15 20 25 30

2 theta

10 15 20 25 30

2 theta

10 15 20 25 30

2 theta

Рис. 4. Рентгеновская дифракционная картина (XRD) трех проб (каолин по пегматитам ( а ), каолин по эффузивам ( б ) и каолин-пирофиллит ( в )) с крупностью частиц менее 2 мкм при различных условиях испытаний: при комнатной температуре (Ori); обработка этиленгликолем (Gly); нагревание при 350 °C (350): K = каолинит, Ms = мусковит, P = пирофиллит и Mt = монтмориллонит (каолин из выветренных эффузивов здесь и далее обозначен K-MAg)

а

б

в

Рис. 5. SEM-изображения и результаты исследования методом EDS трех проб (каолин по пегматитам ( а ), каолин по эффузивам ( б ) и каолин-пирофиллит ( в ))

2024;9(1):30–40

морфология каолинита с гексагональной, тонкопластинчатой структурой. Зерна минералов причудливо соединены между собой, демонстрируя свои отличительные особенности. Результаты анализа методом EDS (энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии) проливают свет на элементный состав этих минералов. В качестве основных компонентов обнаружены оксид кремния SiO 2 и оксид алюминия A1 2 O 3 , что соответствует ожидаемому присутствию кремния Si и алюминия Al в химической формуле каолинита - Al2Si 2 O 5 (OH)4. В табл. 1 приведен средний химический состав трех проб каолинов (полуколичественное определение методом EDS-анализа).

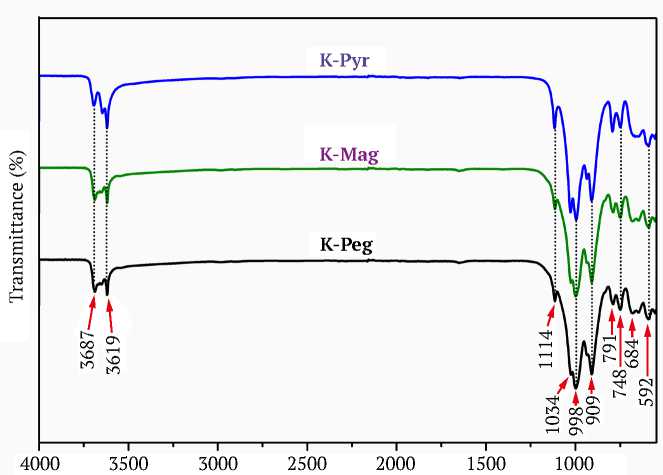

Анализ методом Фурье-ИК-спектроскопии

Анализ методом Фурье-ИК-спектроскопии показал присутствие различных функциональных групп в исследуемых пробах (рис. 6). Примечательно, что пики поглощения при 3687 и 3619 см-1 связаны с валентными колебаниями связи группы O–H. Кроме того, полосы при 1114 и 684 см-1 соответствуют валентным колебаниям связи Si-O, а в области валентных колебаний связи Si–O–Si наблюдаются полосы поглощения при 1034 и 998 см-1. Полоса при 909 см-1

соответствует валентным колебаниям связи Al–OH. Эти полосы валентных колебаний связи характерны для минерала каолинита, что свидетельствует о значительном присутствии каолинита в пробах [15–17]. Кроме того, на возможное присутствие кварца, помимо каолинита, указывают полосы, обнаруженные в пробах при 789, 753 и 592 см-1.

Поведение трех проб при термическом воздействии

Термический анализ

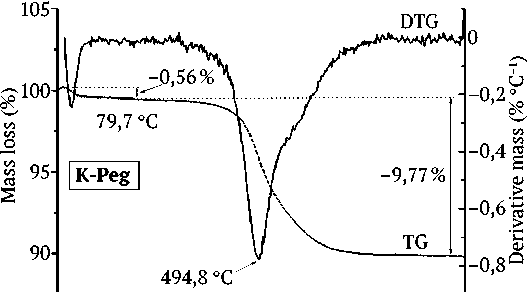

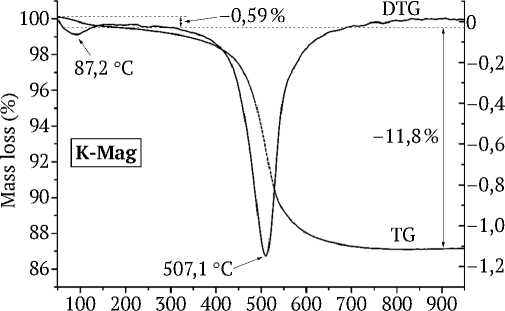

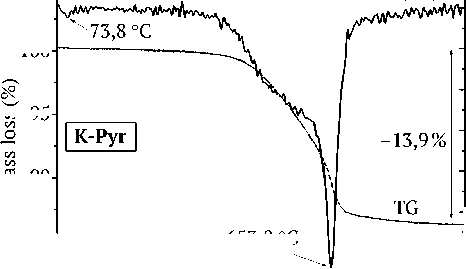

Результаты термогравиметрии / дифференциальной термогравиметрии (TG / DTG) трех проб (каолин по пегматитам ( a ), каолин по эффузивам ( б ) и каолин-пирофиллит ( в )) представлены на рис. 7. Термические кривые на рис. 7 показывают пики различных процессов (эндотермические и экзотермические процессы) в ходе нагревания. Эндотермическими процессами при низких температурах (около 79,7, 87,2 и 73,8 °C) являются десорбция поверхностной H2O и дегидратация. На образование метакаолинитовой фазы указывают эндотермические пики при 494,8 °C для пробы каолин по пегматитам, 507,1 °C – для

Таблица 1

Химический состав трех проб каолинов (результаты исследования методом EDS)

|

Проба |

Химический состав, %, от – до |

|||||||

|

Na 2 O |

MgO |

Al 2 O 3 |

SiO 2 |

K 2 O |

CaO |

TiO 2 |

Fe 2 O 3 |

|

|

Kаолин по пегматитам |

0,05-0,27 |

0,33-0,59 |

42,8-46,5 |

50,2-52,2 |

0,51-0,99 |

0,11-0,21 |

0,11-0,19 |

0,09-0,58 |

|

Каолин по эффузивам |

0,06-1,63 |

0,12-0,35 |

13,6-20,1 |

65,7-75,7 |

2,51-5,22 |

0,08-1,11 |

0,03-0,11 |

0,52-1,96 |

|

Каолин-пирофиллит |

0,21-1,30 |

0,05-0,56 |

10,5-38,6 |

11,5-89,3 |

0,16-1,20 |

0,05-1,42 |

0,05-1,35 |

0,03-2,51 |

Wavenumbers (cm –1 )

Рис. 6. Графики Фурье-ИК-спектроскопии трех проб (каолин по пегматитам ( a ), каолин по эффузивам ( б ) и каолин-пирофиллит ( в ))

в

б

a

2024;9(1):30–40

пробы каолин по эффузивам и 653,8 °C – для пробы каолин-пирофиллит. Разница в температуре эндотермических пиков между пробами может быть обусловлена различиями в морфологии минералов, их составе и размере зерен. Проба каолин-пирофиллит имеет самую высокую температуру эндотермического пика (653,8 °C) из всех трех проб, что свидетельствует о природной устойчивости каолина гидротермально-метасоматического генезиса. Анализ данных DTG на рис. 7 указывает на изменение веса материалов в процессе нагрева. Снижение веса составляет 9,77, 11,8 и 13,9 % для проб каолин по пегматитам, каолин по эффузивам и каолин-пирофиллит соответственно.

Рентгеноструктурный анализ

На рис. 8 представлены рентгенограммы трех проб (каолин по пегматитам, каолин по эффузивам и каолин-пирофиллит) при различных температурах (300, 500, 700, 900 и 1100 °C). Анализ показывает, что проба каолин по пегматитам состоит в основном из каолинита, а также кварца и мусковита. Напротив, проба каолин-пирофиллит состоит в основном из каолинита и пирофиллита с присутствием кварца. Во всем диапазоне температур от комнатной до 500 °C пики на рентгено-дифракционных картинах (XRD), соответствующие этим минералам, остаются относительно устойчивыми, хотя и теряют в интенсивности. При температуре 700 °C пики каолинита исчезают во всех пробах, остаются кварц и пирофиллит. Исчезновение пиков каолинита свидетельствует о трансформации в метакаолин, характеризующийся аморфной структурой, на что указывают широкие «горбы» в результатах рентгеноструктурного анализа. Примечательно, что слабый XRD пик пирофиллита при 700 °C подчеркивает его термическую устойчивость, что согласуется с результатами термического анализа и гидротермально-метасоматическим генезисом пирофиллита. Наиболее существенные изменения на рентгено-дифракционных картинах происходят при 1100 °C, что означает плавление и разрушение структур исходных минералов с образованием муллита, новой минеральной фазы. Этот вывод согласуется с наблюдениями предыдущих исследований [18, 19], подчеркивающих зависимость изменений минералов в процессе прокаливания от исходного минерального состава проб. Присутствие пирофиллита в пробе каолин-пирофиллит заметно влияет на фазовый переход, приводя к образованию новых минералов.

100 200 300 400 500 600 700 800 900

Temperature ( ° C)

Temperature ( ° C)

а

б

DTG

–0,2

–0,4

–0,6

–1,2

–0,8

–1,0

653,8 ° C

100 200 300 400 500 600 700 800 900

Temperature ( ° C)

в

Рис. 7. Анализ результатов термогравиметрии / дифференциальной термогравиметрии (TG / DTG) трех проб (каолин по пегматитам ( a ), каолин по эффузивам ( б ) и каолин-пирофиллит ( в ))

2024;9(1):30–40

Q

Q MQMQ

K-Pyr7

K-Pyr5

K-Pyr3

Q Q MQMQ

K-Peg11

MQMQ

K-Mag11

K-Pyr11

K-Pyr9 иАмнаММ

Q

K-Mag9

K-Mag7

**'«¥**

K

P

Q Q

K-Pyr

K-Peg

30 40 50

2 theta (degree)

б

10 20 30 40 50 60 70

2 theta (degree)

20 30 40 60 70

2 theta (degree)

а

K-Peg9

K-Peg7

K-Peg5

KK

KK

Q

K

P

K

K Q

P KK

K

в

Рис. 8. Рентгено-дифракционные картины (XRD) трех проб (каолин по пегматитам ( a ), каолин по эффузивам ( б ) и каолин-пирофиллит ( в )) при различных температурах (при 300 °C (3), 500 °C (5), 700 °C (7), 900 °C (9) и 1100 °C (11)): K = каолинит, Ms = мусковит, P = пирофиллит, Q = кварц, M = муллит

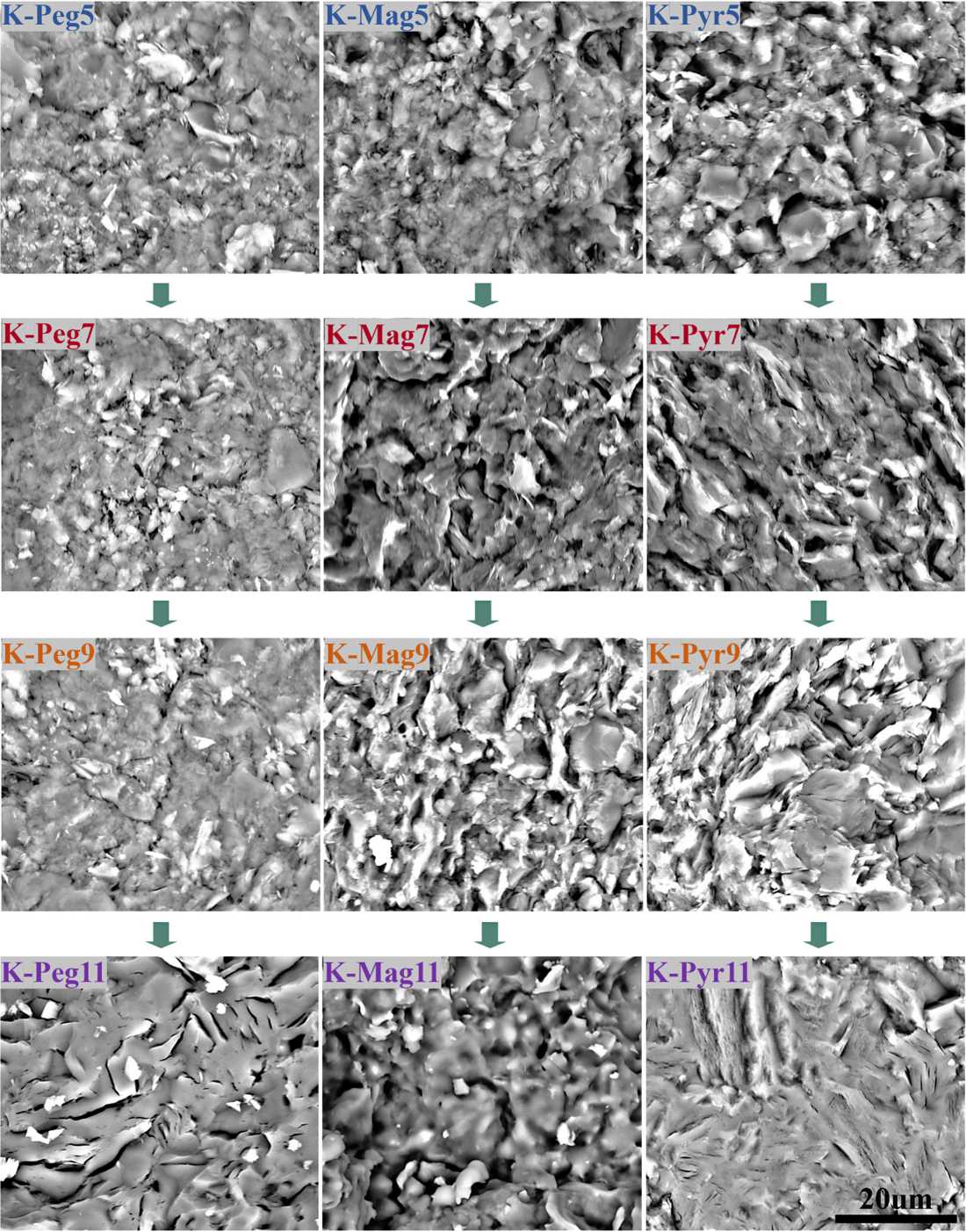

SEM-анализ

SEM-изображения проб: каолин по пегматитам, каолин по эффузивам и каолин-пирофиллит, подвергнутых прокаливанию при температурах 500, 700, 900 и 1100 °C, представлены на рис. 9. При температуре 500 °C наблюдается отчетливая морфология минералов, а границы между зернами минералов во всех трех пробах остаются дискретно определенными, что свидетельствует о минимальном воздействии на структурную целостность и химические связи при этой температуре. Однако при повышении температуры нагрева с 700 до 1100 °C происходят заметные превращения. В интервале от 700 до 900 °C морфология минералов претерпевает постепенное изменение, проявляя признаки плавления. Различия между исходными веществами в пробах начинают исчезать. В частности, на SEM-изображениях при 1100 °C отчетливо видны проявления плавления, что свидетельствует о плавлении материалов, скрывающем первоначальные границы и морфологию зерен минералов. В случае пробы каолин-пирофиллит, характеризующейся повышенной устойчивостью, морфология пирофиллита демонстрирует некоторую устойчивость в диапазоне температур от 700 до 1100 °C. Наблюдаемые морфологические изменения в пробах при различных температурах прокаливания, что видно на SEM-изображениях, согласуются с другими результатами исследований, включая результаты рентгеноструктурного анализа и Фу-рье-ИК-спектроскопии.

Заключение

В данном исследовании фундаментальные характеристики трех типов каолина, полученных из различных источников - различного генезиса (из выветренных пегматитов, выветренных эффузивов кислого состава и гидротермально-метасоматических пород), оценивались с использованием методов рентгеноструктурного анализа (XRD), Фурье-ИК-спектро-скопии (FT-IR), термического анализа (термогравиметрия / дифференциальная термогравиметрия (TG/DTG)) и сканирующей электронной микроскопии с энергодисперсионной рентгеновской спектроскопией (SEM-EDS). Результаты показывают, что каолинит является преобладающим минералом во всех пробах, характеризующихся размерами частиц менее 2 мкм. Кроме того, проба каолина по пегматитам содержит незначительное количество мусковита, а каолина по эффузивам - монтмориллонита. Примечательно, что проба каолина гидротермально-метасоматического генезиса содержит относительно значимое количество пирофиллита. Основными химическими компонентами каолинита являются SiO2 и A12O3; помимо них, в меньших количествах присутствуют K2O + Na2O, TiO2 и общее железо. Термический анализ выявил фазовые переходы при различных температурах, при этом фаза метакаолинита образуется около 494 и 507 °C в пробах каолина из выве-трелых пегматитов и выветрелых эффузивов кислого состава соответственно. Пирофиллитсодержащая проба каолина (гидротермально-метасоматического

2024;9(1):30–40

Magll

2024;9(1):30–40

происхождения) претерпевает этот фазовый переход при более высокой температуре – 653,8 °C, что свидетельствует о ее природной устойчивости. Для оценки поведения каолинов при прокаливании пробы прессовали при давлении 40 МПа и прокаливали при температурах от 300 до 1100 °C. XRD- и SEM-анализы показывают, что метакаолинизация начинается при 500 °C в пробах каолина из выветренных пегма

титов и выветренных эффузивов, а в пирофиллитсо-держащей пробе каолина - при 700 °C. Процесс мул-литизации становится очевидным при 1100 °C, что приводит к образованию нового минерала – муллита. Представленные здесь результаты имеют ключевое значение для производства традиционной керамики с использованием природных материалов различного происхождения.

Список литературы Характеристика и термическое поведение некоторых видов каолина различного происхождения из Северного Вьетнама

- Laraba M. Enrichment of Algerian kaolin using froth flotation method. Mining Science and Technology (Russia). 2023;8(3):215-222. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2023-04-112

- Muller J. P., Calas G. Genetic significance of paramagnetic centers in kaolinites. In: Murray H.H., Bundy W., Harvey C. (Eds.) Kaolin, Genesis and Utilization. Special Publication 1. Boulder, Colorado: The Clay Mineral Society; 1993. Pp. 261-290.

- Fuentes I., Martínez F., Reátegui K., Bastos V. Physical, mineralogical and chemical characterization of Venezuelan kaolins for use as calcined clays in cement and concrete calcined. In: Calcined Clays for Sustainable Concrete. Proceedings of the 1st International Conference on Calcined Clays for Sustainable Concrete. 2015;10:565-566. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9939-3_70

- Milošević M., Logar M., Kaluđerović L., Jelić I. Characterization of clays from Slatina (Ub, Serbia) for potential uses in the ceramic industry. Energy Procedia. 2017;125:650-655. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.08.270

- Hernández A. C., Sánchez-Espejo R., Meléndez W., et al. Characterization of Venezuelan kaolins as health care ingredients. Applied Clay Science. 2019;175:30-39. https://doi.org/10.1016/j.clay.2019.01.003

- Cam D. H., Phuong N. Types of formation origin and division of mine groups for exploration of kaolin mines in the Northeastern region of Vietnam. Journal of Mining and Earth Sciences. 2005;10:15-19. (In Vietnamese)

- Bui H. B., Dung N. T., Khang L. Q., et al. Distribution and characteristics of nanotubular halloysites in the Thach Khoan area, Phu Tho, Vietnam. Minerals. 2018;8(7):290. https://doi.org/10.3390/min8070290

- Cam D. H., Phuong N., Tri L. D. Potential of kaolin in the Northeast region and its use in industries. Journal of Geology. 2006;A/297:30-37. (In Vietnamese)

- Tri L. Đ., Phuong N., Toan N .T. Vietnam’s kaolin potential and orientation for exploration and exploitation to serve socio-economic. Journal of Geology. 2008;A/307:7-8. (In Vietnamese)

- Luat T. (ed.), Boi L. V., Nhieu L. V., et al. Report on preliminary exploration results of kaolin and felspar in Son Man area, Hoang Lien Son. Geological Department of Vietnam, Hanoi; 1981. (In Vietnamese)

- Giua K. V. (ed.), et al. Report on the results of geological exploration of Minh Tan kaolin mine, Hai Duong. Geological Department of Vietnam, Hanoi; 1966. (In Vietnamese)

- Duy T., Boc Đ. Đ., Thach N. V., et al. Report on results of kaolin prospecting and exploration in northern Quang Ninh. Geological Department of Vietnam, Hanoi. 1966. (In Vietnamese)

- Fadil-Djenabou S., Ndjigui P. D., Mbey J. A. Mineralogical and physicochemical characterization of Ngaye alluvial clays (Northern Cameroon) and assessment of its suitability in ceramic production. Journal of Asian Ceramic Societies. 2015;3(1):50-58. https://doi.org/10.1016/j.jascer.2014.10.008

- Ruiz Cruz M. D., Morata D., Puga E., et al. Microstructures and interlayering in pyrophyllite from the Coastal Range of central Chile: evidence of a disequilibrium assemblage. Clay Minerals. 2004;39(4):439-452. https://doi.org/10.1180/0009855043940146

- Nallis K., Katsumata K., Isobe T., et al. Preparation and UV-shielding property of Zr0.7Ce0.3O2-kaolinite nanocomposites. Applied Clay Science. 2013;80-81:147-153. https://doi.org/10.1016/j.clay.2013.06.004

- Volzone C., Ortiga J. Removal of gases by thermal-acid leached kaolinitic clays: Influence of mineralogical composition. Applied Clay Science. 2006;32(1-2):87-93. https://doi.org/10.1016/j.clay.2005.11.001

- Caponi N., Collazzo C. C., Janh S. L., et al. Use of Brazilian kaolin as a potential low-cost adsorbent for the removal of malachite green from colored effluents. Materials Research. 2017;20(2):14-22. https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2016-0673

- Chen Y. F., Wang M. C., Hon M. H. Phase transformation and growth of mullite in kaolin ceramics. Journal of the European Ceramic Society. 2004;24(8):2389-2397. https://doi.org/10.1016/S0955-2219(03)00631-9

- Nguyen T. T. T., Bui H. B. Characterization of some natural materials with different morphologies and their mullitization in ceramic preparation. Journal of Ceramic Processing Research. 2023;24(3):471-477. https://doi.org/10.36410/jcpr.2023.24.3.471