Характеристика иммунного ответа у больных острыми бактериальными менингитами подростков

Автор: Береговой Антон Андреевич, Джолбунова Зуура Керимбековна, Майназарова Эльмира Сыдыковна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 12 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

В данной статье освещается характер иммунного ответа у больных острыми бактериальными менингитами подростков. Иммунологическое обследование проводили в острый период заболевания пациентам в возрасте от 10 до 19 лет. Для оценки основных звеньев иммунитета использовали гемограмму, характер клеточного и гуморального иммунного ответа, а также выработку провоспалительных факторов защиты, С-реактивного протеина и прокальцитонина.

Подростки, острые бактериальные менингиты, иммунный ответ

Короткий адрес: https://sciup.org/14117722

IDR: 14117722 | УДК: 612.017.11 | DOI: 10.33619/2414-2948/61/23

Текст научной статьи Характеристика иммунного ответа у больных острыми бактериальными менингитами подростков

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 612.017.11

Острые бактериальные менингиты являются актуальной проблемой инфектологии во всем мире. В структуре общей патологии нервной системы менингиты являются одной из наиболее частых клинических форм [1]. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [8], ежегодно в мире регистрируется около 1 млн случаев острых бактериальных менингитов (ОБМ), из которых 200 тыс. случаев заканчиваются летально.

Самые тяжелые последствия ОБМ отмечаются у детей раннего возраста и у подростков. Это связано в первую очередь с анатомо-физиологическими особенностями нервной системы формирующегося детского организма, а также иммунного ответа, приводящего к диссеминации возбудителя. В более старшем подростковом возрасте тяжесть течения нейроинфекции зависит еще от гормонального фона пациентов и от иммунного ответа, развивающегося при внедрении возбудителя в организм [7, 11].

По данным ряда авторов [7], бактериальные возбудители эффективно элиминируются из организма с помощью клеточного иммунного ответа Th1-типа, связанного с активацией дендритных клеток, макрофагов, СД4+ и СД8+ Т-лимфоцитов и продукцией провоспалительных цитокинов: интерлейкина IL-1, IL-2, интерферона. В иммунологическом ответе важную роль играет синтез иммуноглобулинов Е, М, а в последующем IgG. Основными маркерами всех Т-лимфоцитов являются следующие антигены: CD2, CD3, CD4 (у Т-хелперов) и CD8 (у Т-супрессоров). Т-лимфоциты: Т-хелперы (Тх) стимулируют пролиферацию, дифференцировку Т- и В-лимфоцитов, выделяя интерлейкины ИЛ-2, гаммаинтерферон, ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-13. Это приводит к синтезу антител в соответствующей реакции Т-клеточного иммунитета и появлению иммунитета к вирусам, бактериям, токсинам. На поверхности Тх имеются те же маркеры, что и на Т-лимфоцитах (CD2, CD3), а также CD8. В норме у человека Тх составляют 36-46% лимфоцитов.

Известно, что в клинической симптоматике и патогенезе ОБМ имеют место общие стереотипные патофизиологические реакции организма различной степени выраженности в ответ на непосредственное действие микроорганизмов и их молекулярных паттернов. Это заставляет исследователей продолжить поиск «универсальных» ответных реакций макроорганизма в патогенезе нейроинфекции. В этой связи особое значение имеет исследование белкового состава (С-реактивный протеин – С-РП) в крови больных ОБМ [2, 4, 5, 6]. С-РП стимулирует иммунные реакции, в том числе фагоцитоз, участвует во взаимодействии Т- и В-лимфоцитов, активирует систему комплемента по классическому типу. В то же время запуск С-РП классического пути активации комплемента через стимуляцию нейтрофилов, моноцитов/макрофагов усиливает продукцию цитокинов, свободных радикалов, экспрессию клеточных молекул адгезии. Синтезируется С-РП преимущественно в гепатоцитах под действием провоспалительных цитокинов – ИЛ-1, ИЛ-6, его синтез инициируется антигенами, иммунными комплексами, бактериями, вирусами, грибами. В сыворотке здорового человека он отсутствует. Концентрация С-РП в крови имеет высокую корреляцию с активностью заболевания, стадией процесса. С-РП принадлежит к «главным» белкам острой фазы. Его концентрация при бактериальной инфекции, повреждениях тканей, некрозе стремительно (в первые 6–8 ч) возрастает [3, 10, 12]. В последнее время, наряду с использованием С-РП, определяют прокальцитонин (ПКТ) – сложный гликопротеин, который является показателем системного воспалительного процесса в организме и превосходит по чувствительности и специфичности маркеры воспаления – СРП и интерлейкин-6. Определение уровня ПКТ получило широкое распространение благодаря результатам исследований, показавшим очень быстрое повышение содержания этого белка в ответ на инфекцию: уже в первые 2-6 часов от начала заболевания с достижением максимального значения в течение 24 часов [9].

Учет и коррекция показателей иммунного статуса являются неотъемлемой частью ведения больных с ОБМ. В Кыргызстане, несмотря на высокую заболеваемость нейроинфекцией, не уделяется должного внимания изучению иммунного ответа организма, что, вероятно, связано не только с дороговизной, недоступностью исследований для пациентов, но и недостаточной оснащенностью лабораторий реагентами и тест-системами. Затрудняется прогнозирование тяжести и исхода заболевания, а также обоснованное применение иммунокорригирующих средств в комплексной терапии ОБМ.

Цель исследования . Оценка показателей иммунного ответа у подростков (в возрасте от 10 до 19 лет) с ОБМ различной этиологии.

Материалы и методы

Иммунологическое исследование было проведено на 25 подростках, находившимся на стационарном лечении в Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ) города Бишкек в 2019 г. У 19 больных — клинический диагноз «острый бактериальный менингит неуточненной этиологии», 4 больных переносили менингококковый менингит и 2 — пневмококковый. Сравнительную группу составили 22 практически здоровых подростка. Расчет статистических данных проводился с использованием программы SPSS, при помощи которой определялись следующие показатели: соответствие закону Гауса, описательная статистика, средние величины, связи между показателями заболевания, поправка Бонферони, числовые показатели, приводящиеся в статье в виде медианы и межквартельного размаха.

По данным анамнеза, у большинства пациентов (62,4%) заболевание протекало на неблагоприятном преморбидном фоне (первичные гнойно-септические очаги ЛОР-органов, перенесенные раннее бактериальные нейроинфекции, черепно-мозговые травмы, судорожный и гипертензионно-гидроцефальный синдром в раннем возрасте). Практически все больные поступали в стационар в поздние сроки болезни — 2 (2;3) сутки.

В клинической картине отмечалось повышение температуры до 39,0°С (38,5-39,50С) продолжительностью 3 (3-5) дня, общемозговая симптоматика (рвота центрального генеза, гиперестезия, диффузная головная боль) и менингеальные знаки, которые купировались к 7 (5,25-9) дню.

При анализе спинномозговой жидкости у всех пациентов цитоз носил нейтрофильный характер — 95% (83,3-100), уровень белка составил 1,26 г/л (0,7-1,87). Сроки санации ликвора составили 11 (10-12) дней. Наблюдаемые больные получали антибактериальную терапию, наряду с инфузионной и синдромальной, при этом каждому пятому пациенту проводилась смена противомикробных препаратов или их комбинирование.

Иммунологическое обследование проводили в острый период заболевания (на момент поступления в стационар).

Для оценки основных звеньев иммунитета использовали гемограмму с определением содержания лейкоцитов, лимфоцитов и иммунограмму. Т-клеточное звено определяли по уровню Т-клеток (носителей дифференцировочного кластера CD3+), Т-хелперов (индикаторов CD4+), Т-супрессоров (киллеров CD8+). Гуморальный иммунитет оценивали по количеству В-лимфоцитов (CD16+, CD19+) и по наличию ЦИК. Также оценивалось макрофагально-фагоцитарное звено иммунитета (ФП и ФЧ нейтрофилов, интегральный фагоцитарный индекс). Выработка провоспалительных факторов иммунитета оценивалась по уровню содержания в крови фактора некроза опухоли и интерлейкина-10. В описании выраженности воспалительного ответа также учитывались уровни С-РП и прокальцитонина.

Результаты и обсуждение

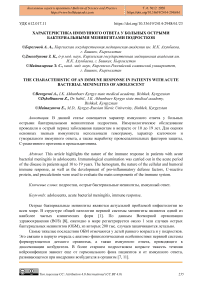

При анализе иммунограмм (Таблица) установлено, что в острый период заболевания достоверно значимые различия касаются увеличения уровня лейкоцитов 17,05 (12,13-20,98) х 10 г/л на фоне снижения Т-клеточного звена иммунитета. СD3+-лимфоциты достоверно уменьшались до 42,28±7,27%. СD3+-лимфоциты являются маркерами популяции зрелых клеток и принимают непосредственное участие в передаче сигнала с антигена внутрь клетки (р=0,000). Кроме того, по нашим данным получено достоверно значимое снижение СD4+-лимфоцитов до 20,8±2,9%, Т-хелперов, которые связывают детерминант HLA-II класса, количества цитотоксических лимфоцитов (СD8+, Т-супрессоров) до 14,96±3,65% и NK-клеток до 11,84±2,75%, выполняющих цитотоксические и цитокин-продуцирующие функции (р=0,000). В свою очередь Т-супрессоры контролируют силу и продолжительность иммунного ответа через регуляцию функции Т-эффекторных клеток (Т-хелперов и Т-киллеров). Достоверно значимых различий в показателях иммунорегуляторного индекса в сравнительной и исследуемой группах нет, однако его значение ориентировочно (р=0,170).

Таблица.

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ КРОВИ БОЛЬНЫХ ОБМ

Показатель Норма Больные ОБМ Сравнительная группа

|

Среднее значение со стандартным отклонением |

n |

P |

Среднее значение со стандартным отклонением |

n |

||

|

Лейкоциты (х 10*9) |

3,8-10,0 |

17,05 (12,13;20,98) |

25 |

=0,000 |

6,4 (5,73;7,33) |

22 |

|

CD3+ (%) |

60-80 |

42,28 ± 7,27 |

25 |

=0,000 |

68,09± 5,51 |

22 |

|

CD19+ (%) |

10-23 |

17,8 ± 4,11 |

25 |

=0,420 |

16,95±2,8 |

22 |

|

CD4+ (%) |

30-50 |

20,8 ± 2,9 |

25 |

=0,000 |

37,45±5,77 |

22 |

|

CD8+ (%) |

20-25 |

14,96 ± 3,65 |

25 |

=0,000 |

21,73±2,64 |

22 |

|

CD16+ (%) |

6-26 |

11,84 ± 2,75 |

25 |

=0,006 |

15,82±5,7 |

22 |

|

ИРИ |

1,2-2,5 |

1,54 ± 0,3 |

25 |

=0,170 |

1,78±0,35 |

22 |

|

ЦИК (г/л) |

120 |

221,22 ± 33,78 |

25 |

=0,000 |

124,19±9,43 |

22 |

|

ФП (%) |

65-80 |

40,4 ± 7,63 |

25 |

=0,000 |

69,86±6,09 |

22 |

|

ФЧ (%) |

3,7-5,4 |

2,45 ± 0,45 |

25 |

=0,000 |

4,33±0,62 |

22 |

|

ИФИ (%) |

1,2-3,2 |

1,01 ± 0,28 |

25 |

=0,000 |

2,07±0,54 |

22 |

|

ФНО (пг/мл) |

˂6 |

51,88 ± 14,58 |

25 |

=0,000 |

3,23±1,8 |

22 |

|

ИЛ-10 (пг/мл) |

˂25 |

41,72 ± 9,1 |

25 |

=0,000 |

14,6±6,62 |

22 |

|

С-РП (ед/мл) |

˂6 |

138.29 ± 142.23 |

25 |

=0,000 |

3,47±1,55 |

22 |

|

ПКТ (нг/мл) |

˂0,10 |

0,79 (0,35;24,6) |

25 |

=0,000 |

0,07 (0,05;0,09) |

22 |

Со стороны гуморального иммунитета достоверно значимого изменения количества СD19+ В-лимфоцитов (17,8±4,11%), которые являются высокомолекулярными глюкопротеинами, способствующими выработке основных иммуноглобулинов, выявлено не было (р=0,420). Достоверно значимое увеличение коснулось циркулирующих в крови иммунокомплексов (221,22±33,78 г/л), позволяющих оценить активность воспалительного ответа (р=0,000).

При изучении макрофагально-фагоцитарного звена иммунитета достоверно значимыми были снижение всех исследуемых показателей. Так фагоцитарный индекс (ФП), характеризующий число бактерий, поглощенных единичным макрофагом или активность фагоцитоза, был значительно снижен (40,4±7,63%), как и фагоцитарное число (ФЧ), характеризующее поглотительную способность нейтрофилов (2,45±0,45%), а соответственно и разность этих показателей (интегральный фагоцитарный индекс), которая составила 1,01 ± 0,28% (р=0,000).

Достоверно значимыми были увеличение провоспалительных цитокинов (фактора некроза опухолей и интерлейкина-10). Так ФНО, который является многофункциональным провоспалительным цитокино м, стимулирующим продукцию интерлейкинов, гамма-интерферона, активирующим лейкоциты, увеличился до 51,88±14,58 пг/мл (р=0,000). Интерлейкин-10, обладающий выраженным противовоспалительным эффектом, способным подавлять лихорадку, также был увеличен до 41,72 ± 9,1 пг/мл (р=0,000).

Наиболее чувствительные маркеры острой фазы воспаления (С-реактивный протеин и прокальцитонин — полипептид, который является неактивным предшественником кальцитонина) достоверно значимо увеличивались при исследовании в разгар болезни: 138.29±142.23 ед/мл и 0,79 (0,35;24,6) нг/мл соответственно (р=0,000).

Таким образом, полученные данные подтверждают наличие иммунологических расстройств у подростков, больных ОБМ, что проявляется нарушением клеточного и гуморального звеньев иммунитета, повышением провоспалительных цитокинов и маркеров острой фазы воспаления. Установлено, что все больные имеют иммунологические расстройства разной степени выраженности, что предполагает использование комплексной терапии с включением иммунокорригирующих средств для достижения более быстрого положительного терапевтического эффекта.

Список литературы Характеристика иммунного ответа у больных острыми бактериальными менингитами подростков

- Белошицкий Г. В. Клинико-эпидемиологические особенности пневмококковых менингитов // Эпидемиология и инфекц. болезни. 2007. №2. С. 20-23.

- Белоцкий С. М., Авталион Р. Р. Воспаление. Мобилизация клеток и клинические эффекты. М.: БИНОМ, 2008. 240 с.

- Вельков В. В. С-реактивний бiлок в лабораторнiй дiагностицi гострого запалення i оцiнцi ризику судинної патологiї // Лабораторна дiагностика. 2007. №4(42). С. 53-68.

- Косенко Е. А., Каминский Ю. Г. Клеточные механизмы токсичности аммиака. М., 2008. 288 с.

- Скрипченко Н. В., Росин Ю. А., Иванова М. В. Лечебная эффективность церебролизина при бактериальных гнойных менингитах у детей // Трудный пациент. 2008. №9. С. 25-29.

- Лобзин Ю. В., Пилипенко В. В., Карев В. Е. Бактериальные менингиты и герпетическая инфекция // Инфекционные болезни. 2010. Т. 8. №4. С. 5-9.

- Макарова Т. Е., Кузнецова А. В., Горовенко Н. А., Копылова О. Н. Характер иммунологического ответа при бактериальных гнойных менингитах у детей раннего возраста. Хабаровск, 2010.

- Молочный В. П., Протасеня И. И., Стафеева Т. Н. Клинико-эпидемиологическая характеристика менингококковой инфекции у детей // Дальневосточный журнал инфекционной патологии. 2005. №7. С. 32-36.

- Полякова А. С., Бакрадзе М. Д., Таточенко В. К., Гадлия Д. Д. Диагностическая ценность определения уровня прокальцитонина в практике инфекциониста // Вопросы современной педиатрии. 2017. Т. 16. №4. С. 336.

- Гавриленко Т. У., Ломаковський О. М., Корнiлiна О. М. Рiвень С-реактивного протеїну та розчинних клiтинних молекул адгезiї у хворих на стабiльну стенокардiю // Український кардiологiчний журнал. 2005. №5. С. 24-26.

- Сорокина М. Н., Иванова В. В., Скрипченко Н. В. Бактериальные симптомы у детей. М.: Медицина, 2003. 313 с.

- Титов В. Н., Близнюков О. П. С-реактивный белок: физико-химические свойства, метод определения и диагностическое значение // Клиническая лабораторная диагностика. 2004. №4. С. 3-9.