Характеристика энтомофауны Командорских островов (Камчатский край)

Автор: Сажнев С.С.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Год экологии и особо охраняемых природных территорий в России

Статья в выпуске: 3 т.26, 2017 года.

Бесплатный доступ

Флора и фауна Командорского архипелага имеют островной характер, выглядят обедненными, основной путь их формирования аллохтонного типа, что выражается в сравнительно небольшом эндемизме (2%) и важной роли иммиграционных процессов, имеет место сочетание палеарктических и неоарктических форм, придающих уникальность и самобытность биоразнообразию архипелага. Довольно высокий процент (6%) современной флоры и фауны островов имеет адвентивный характер и напрямую связан с хозяйственной деятельностью человека.

Фауна, насекомые, заповедник "командорский", камчатка

Короткий адрес: https://sciup.org/148315067

IDR: 148315067 | УДК: 595.7

Текст научной статьи Характеристика энтомофауны Командорских островов (Камчатский край)

Изучение биоразнообразия из области чисто научных интересов давно перешло в область необходимых практических действий. Сохранение биоразнообразия относится к числу наиболее актуальных мировых задач. Одним из первых этапов данной системы является инвентаризация флоры и фауны – оценка современного состояния биоразнообразия, составление кадастров и конспектов различных таксономических групп. Всё это служит основой для дальнейшей оценки экологического состояния окружающей среды, выявления редких видов, наиболее подверженных антропогенному прессу, уточнения индикаторной роли биологических объектов, позволяет выявить эталонные местообитания охраняемых таксонов, что, несомненно, актуально и важно для любых ООПТ, включая и заповедник «Командорский».

Командорские острова – это западная оконечность Алеутской островной дуги, они расположены на границе Тихого океана и Берингова моря. Административно входят в состав Алеутского района Камчатского края России. Крупнейший из

островов архипелага – остров Беринга (1 667 км2). Большую часть архипелага занимает «Государственный природный биосферный заповедник «Командорский» им. С.В. Маракова», чья заповедная территория включает 4 крупных острова: Медный, Беринга, Арий–Камень, Бобровые Камни и более 60 мелких островов, а также прилегающую акваторию Берингова моря и Тихого океана. Это наиболее крупный из морских заповедников России.

Первые сведения о насекомых Командорского архипелага получены орнитологом Л. Стейнегером еще в 1893 г.. Его материалы долгое время оставались единственными. В 1987 г. был составлен первый кадастр чешуекрылых Командорских островов (Свиридов, 1987), где для территории Командор приводилось 8 видов бабочек. Новые сведения по энтомофауне Командорских островов, хотя и в довольно отрывочном виде, связаны с выходом многотомного труда «Определитель насекомых Дальнего Востока» (1986–2011), где обобщены многолетние исследования по всем группам насекомых восточной части азиатской России. До сих пор эти издания являются одними из важнейших в истории изучения насекомых Командорских островов. Современный этап исследований энтомофауны Командор в первую очередь связан с работой Л.Е. Лобковой (2010), в которой впервые приведен аннотированный список насекомых Командорских островов, включающий в себя сведения о 103 видах. Дальнейший прогресс в изучении биоразнообразия островов напрямую связан с научной деятельностью заповедника «Командорский» и с проектами ПРООН/ГЭФ «Укрепление морских и прибрежных ООПТ России». В 2013 г. вышла работа по макробеспозвоночным пресных вод заповедника (Чужекова, Сажнев, 2013), значительно дополнившая списки видов отдельных групп насекомых и данные по их экологии и численности в некоторых водных объектах о. Беринга. Результатом обработки накопленных многолетних сборов стало описание с территории о. Арий-Камень эндемика архипелага – Aegialites beringensis Zerche, 2004 (Coleoptera: Salpingidae), а также заметка по его биологии (Сажнев, 2015а); появление ревизии семейства бабочек-совок Командорских островов (Pekarsky, 2014) с описанием нового для науки и эндемичного для островов вида совок – Agrotis frosya Pekarsky, 2014 (Lepidoptera: Noctuidae); выход обзорной статьи по бабочкам Командор (Аникин, Синёв, 2015). По данным сборов автора в 2012, 2013 и 2015 гг. составлен кадастр насекомых Командорских островов, который и лег в основу настоящей работы.

Экспедиционные работы проводились в ряде точек острова Беринга: с. Никольское, р. Гаванская, оз. Ладыгинское; м. Входной Риф, бухта Полуденная; бухта Подутесная, бухта Буян, Северо-Западное лежбище, р. Б. Ракушечник, бухта Товарищеская шайба, Северное лежбище, бухта Старая гавань, р. Старогаванская, бухта Командор, оз. Саранное, оз. Гаванское, бухта Китовая, бухта Большая Буяновская и др. Сборы коснулись в основном прибрежной территории севера о. Беринга. Центральная часть острова, в виду непростой доступности, нами не рассматривалась, однако, ряд маршрутов проходили вглубь острова на незначительное расстояние, если это позволяли временные рамки пребывания на стационарных точках. За время экспедиционных работ на острове в разных его частях были исследованы следующие биотопы: отливно-приливная зона, галечные и песчаные пляжи, приморские луга, разнотравные и злаково-разнотравные луга, крупнотравные луга, нивальные (приснежные) лужайки, бугорковые и грядовые кустарничково-рододендровые тундры, мелкие тундровые озера, реки, ручьи и временные водоемы, тундрово-болотные сообщества, антропогенные ландшафты.

Не смотря на это, степень изученности энтомофауны Командорских островов остается фрагментарной, некоторые группы насекомых требуют специального подхода к их изучению. Поэтому на сегодняшний день исследования одного из самых удаленных и интересных районов нашей страны, несомненно, актуальны и востребованы.

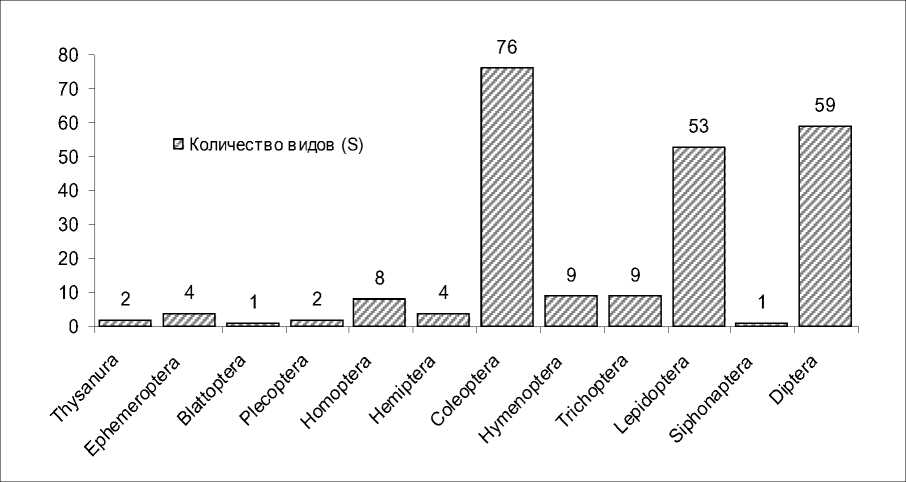

На сегодняшний день для Командорских островов зарегистрировано 228 видов насекомых из 12 отрядов. Наиболее богато представлены в островной фауне жесткокрылые (33,3%), на втором месте двукрылые (25,9%) и чешуекрылые (23,2%). В других таксонах виды распределены следующим образом (рисунок).

Рис. Представленность основных отрядов насекомых в фауне Командорских островов

При этом следует помнить, что изученность фауны отдельных отрядов на территории Командорских островов остается крайне неравномерной, в частности только начато исследование такого крупного таксона, как Diptera, очень богато представленного в разнообразных биотопах островов. Поверхностно изучены Hymenoptera архипелага, отсутствуют указания первичнобескрылых насекомых и Mallophaga, которые, несомненно, присутствуют в фауне Командор. Стоит ожидать новых находок и среди Coleoptera и Lepidoptera, особенно в группах сложных в определении, или среди скрытноживущих представителей. Что в значительной степени говорит о современной фрагментарности исследований биоразнообразия Командорских островов и необходимости дальнейших разносторонних изысканий в этой области.

Большая часть известных для Командорских островов видов обладает широко распространенными ареалами, это порядка 75% фауны, среди них космополитичных видов выявлено 5,3% (в основном это синантропные элементы), голарктических – 38,2%, палеарктических – 15,8%, восточнопалеарктических, включая виды характерные для Северной Пацифики – 16,7%. Краеареальные неарктические элементы составляют порядка 2,6% (Лобкова, 2010). Процент эндемиков и субэндемиков невелик – 4,4%, что говорит в пользу теории внешнего формирования современной фауны островов (в основном за счет материковой Камчатки, с которой общность фаун составляет около 80%) и её относительной молодости. Эндемики островов представлены следующими видами: Aegialites beringensis (Coleoptera: Salpingidae); Elachista rufella Sinev et Sruorga, 1995 (Lepidoptera: Elachistidae); Agrotis frosya (Lepidoptera: Noctuidae). Сюда же можно отнести субэндемиков Камчатского региона: Craspedolepta alexei Konovalova, 1981; Psylla amabilis Ossiannilsson, 1975; P. fumosa Konovalova, 1979 (Hemiptera: Aphalaridae); Cercyon dux Sharp, 1873 (Coleoptera: Hydrophilidae); Phylidorea fulvocostalis (Coquillett, 1899) (Diptera: Limoniidae); Fucellia kamtchatica Ringdahl, 1930 (Diptera: Anthomyiidae).

Для энтомофауны Командорского архипелага характерна выраженная островная обедненность. Особенностью энтомофауны островов является смешение неоарктических и палеарктических видов на границе их ареалов. Наличие в составе насекомых видов, общих только с Алеутскими островами и Северной Америкой, определенно указывает на недавние биогеографические связи Командорских островов с неоарктической фауной.

Характерно отсутствие в фауне островов распространенных на материковой части Камчатки стрекоз, прямокрылых, аборигенных видов муравьев, отдельных семейств жесткокрылых насекомых, например, Tenebrionidae (кроме синантропного вида рода Tenebrio ), ксилобионтных видов, что связано с условиями тундры и лугов, малочисленность дневных чешуекрылых, вероятно, имеющих мигрантный характер пребывания. К явным мигрантам можно отнести чешуекрылых из семейства Sphingidae – Macroglossum stellatarum Linnaeus, 1758; Hyles galii Rottemburg, 1775, а среди возможных мигрантов для островов отмечены бабочки семейства Nymphalidae: Aglais urticae (Linnaeus, 1758), Vanessa cardui (Linnaeus, 1758), Nymphalis xanthomelas (Schiffermuller, 1775).

Среди аборигенных насекомых (сюда мы отнесли виды общие с материковой фауной соседних территорий) также преобладают широкоареальные виды. В связи с освоением человеком новых территорий и увеличением влияния его деятельности на природу, наблюдается ряд экологических процессов, способствующих изменению ареалов отдельных видов животных и растений, а также синантропизации живых организмов, например, Amara quenseli Schönherr, 1806, A. torrida Panzer, 1796 (Coleoptera: Carabidae) (Сажнев, 2015б). Островная фауна, являясь обособленной системой, наиболее восприимчива к изменениям подобного рода. Поэтому достаточно бросается в глаза относительно высокий процент адвентивных видов в фауне островов (около 6%). При этом большинство из них являются облигатными синантропами и в природе в условиях островов не регистрируются. Среди адвентивных видов на Командорских островах отмечены: Lepisma saccharina Linnaeus, 1758 (Thysanura: Lepismatidae); Blattella germanica Linnaeus, 1767 (Blattoptera: Ectobiidae); Aulacorthum solani (Kaltenbach, 1843) (Hemiptera: Aphididae); экспансивный вид Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Staphylinidae); Attagenus smirnovi Zhantiev, 1973 (Coleoptera: Dermestidae); Ptinus tectus Boieldieu, 1856 (Coleoptera: Ptinidae); Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus, 1767) (Coleoptera: Silvanidae); Tenebrio molitor Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Tenebrionidae); Monochamus rosenmuelleri (Cederhjelm, 1798) (Coleoptera: Cerambycidae); Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Oecophoridae); Arctia caja kamtschadalis Draudt, 1931 (Lepidoptera: Arctiidae); Monomorium pharaonis (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Formicidae); факультативный синантроп Scathophaga stercoraria (Linnaeus, 1758) (Diptera: Scathophagidae) и Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, 1830 (Diptera: Calliphoridae). Некоторые из них завезены с продуктами питания, другие со 185

строительным материалом или случайным образом, но во всех случаях главную роль сыграла деятельность человека.

Список литературы Характеристика энтомофауны Командорских островов (Камчатский край)

- Аникин В.В., Синев С.Ю. Материалы к фауне чешуекрылых (Insecta: Coleoptera) Командорских островов//Энтомол. и паразитол. исследования в Поволжье. 2015. Вып. 12. С. 149-150.

- Лобкова Л.Е. Аннотированный список насекомых Командорских островов//Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей. Петропавловск-Камчатский, 2010. С. 80-103.

- Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. Т. I. Первичнобескрылые, древнекрылые, с неполным превращением. Л.: Наука, 1986. 452 с.

- Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. Т. II. Равнокрылые и полужесткокрылые. Л.: Наука, 1988. 972 с.

- Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. Т. III. Жесткокрылые, или жуки. Ч. 1. Л.: Наука, 1989. 572 с.