Характеристика эрозионных процессов на территории Самарской области

Автор: Ибрагимова Сакиня Абдулловна, Казанцев Иван Викторович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Проблемы прикладной экологии

Статья в выпуске: 1-1 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается динамика эрозионных процессов и масштаб их распространения на территории Самарской области. Составлена карта степени смытости почв региона. Дана классификация эродированности почв.

Эрозия почв, водная эрозия, дефляция, смыв почвы, агроландшафт, самарская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148202708

IDR: 148202708 | УДК: 574

Текст научной статьи Характеристика эрозионных процессов на территории Самарской области

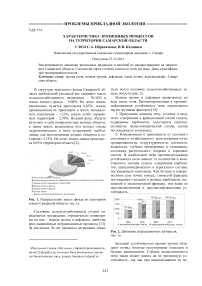

В структуре земельного фонда Самарской области наибольший удельный вес занимают земли сельскохозяйственного назначения – 76,34% и земли лесного фонда – 9,98%. На долю земель населенных пунктов приходится 6,65%, земель промышленности, транспорта и иного специального назначения – 1,31%, земель особо охраняемых территорий – 2,59%. Водный фонд области включает в себя поверхностные водные объекты, а также земли, выделенные под полосы отвода гидротехнических и иных сооружений, необходимые для использования водных объектов и составляет 3,13%. На долю земель запаса приходится 0,01% территории области [2].

К Земли населенИ^^упктов

И Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения

Si Земли особо охраняемых территорий

5$; Земли лесного фонда

■I Земли водного фонда

И Земли запаса

^ Земли сельскохозяйственного назначения

Рис. 1. Распределение земель фонда по категориям земель Самарской области, тыс. га

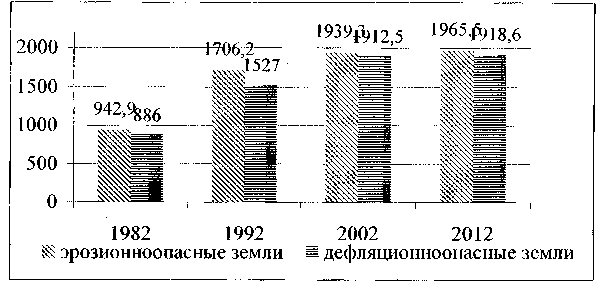

Состояние сельскохозяйственных угодий определяется процессами, отрицательно влияющими на них – водная эрозия и дефляция, наиболее ярко выраженные деградационные процессы [13]. За последние 30 лет процессы деградации захва-

тили почти половину сельскохозяйственных земель области (рис. 2).

Водная эрозия и дефляция проявляются во всех типах почв. Противоэрозионная и противо-дефляционная устойчивость почв определяется двумя группами факторов [15]:

-

1. Присущими данному типу, подтипу и виду почв: содержание и фракционный состав гумуса, содержание карбонатов, полуторных окислов, силикатов, гранулометрический состав, состав поглощающего комплекса;

-

2. Изменяемыми в зависимости от сезонного состояния и хозяйственного использования почв: эродированности, оструктуренности, плотности, влажности, глубины промерзания и оттаивания, состояния растительного покрова и корневых систем. В наибольшей мере противоэрозионная устойчивость почв зависит от количества и качественного состава гумуса, содержания карбонатов, гранулометрического и агрегатного состава, поглощающего комплекса. Чем больше в поверхностном слое почвы гумуса, глинистой фракции, поглощенного кальция и меньше карбонатов, пылеватой и мелкопесчаной фракции, тем выше ее противоэрозионная и противодефляционная устойчивость.

Рис. 2. Динамика деградационных процессов, тыс. га

Большей устойчивостью против эрозии обладают почвы, богатые полуторными окислами и бедные кремнеземом. Степень выщелоченности почв также может влиять на их эрозионную устойчивость, так как при выщелачивании из по- глощающего комплекса вымывается значительное количество кальция, разрушается структура, ухудшается водно-воздушный режим.

В соответствии с прочностью структуры наибольшей устойчивостью отличаются черноземы. Почвы лесной зоны, а также почвы полупустынь и пустынь, менее устойчивы. Здесь возникает известное противоречие, так как в настоящее время наиболее страдают от смыва именно черноземы. Это зависит от интенсивности эксплуатируемых типов почв. Например, на территории Самарской области более 90% черноземов используются в сельском хозяйстве. Очень большую роль в про-тивоэрозионной устойчивости почв играет характер использования земли: специализация, правильность размещения севооборотов, культура земледелия и т.д. [3].

Однако наибольшее распространение водная эрозия получила в зоне серых лесных почв, в черноземной зоне и в зоне каштановых почв области. Дефляция чаще развивается в южных в засушливых районах области.

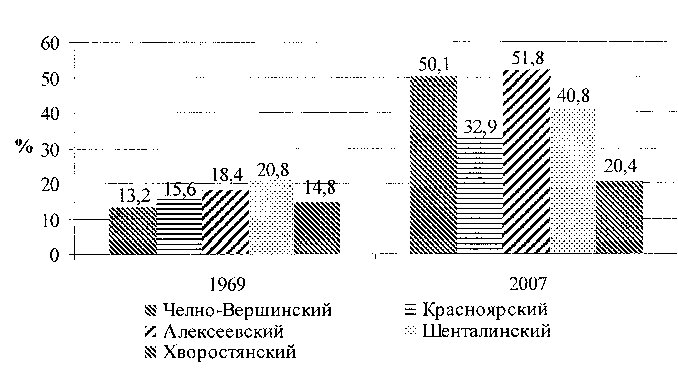

Данные корректировки материалов почвенных обследований, проведенных Волгогипроземом подтверждают прогрессирующие процессы эрозионного разрушения почв и увеличение площадей эродированных земель [4, 5, 6, 7, 8]. Так, в Челно-Вершинском районе удельный вес эродированной пашни увеличился с 13,2% 1969 г. до 50,1% в 2007 г., в Алексеевском районе вырос с 18,4% (1969 г.) до 51,87% (2007 г.), в Красноярском с 15,6% (1969 г.) до 32,89% (2007 г.), в Шен-талинском с 20,8% (1969 г.) до 40,81% (2007 г.), в Хворостянском с 14,8% (1969 г.) до 20,3 8% (2007 г.) (рис.3).

Водной эрозии подвержено около 30% сельскохозяйственных угодий. Более всего водной эрозии подвержены водораздельные склоны, плоские террасы, приводораздельные склоны крутизной до 50°. Это почвы возвышенных районах Предволжья и Высокого Заволжья, расположенных в лесостепной зоне, где сильнее расчленён рельеф и выпадает большое количество осадков. Водной эрозии подвержены сельскохозяйственные угодья на площади 1132,4 тыс. га или 29,7%, в том числе пашня - 764,6 тыс. га или 29,5%. Кроме того, сельскохозяйственные угодья на площади 819,4 тыс. га или 21,4% являются эрозионно-опасными, в том числе пашня - 673,3тыс. га или 22,7% [1, 5].

Причиной высокой подверженности водной эрозии пашни являются:

-

- высокая распаханность сельхозугодий;

-

- большая расчлененность рельефа;

-

- низкий бонитет и слабая оструктуренность почв;

-

- низкое содержание гумуса в почве;

-

- низкая облесенность пашни.

Дефляции подвержено 31,3 тыс. га или 0,8% сельскохозяйственных угодий, преимущественно в слабой степени, в том числе 22,9 тыс. га или 0,8% пашни. Кроме того 50% сельскохозяйственных угодий, в том числе 54,6% пашни, являются дефляционноопасными. Показатель подверженных дефляции сельскохозяйственных угодий по области не превышает 1% от их общей площади. Наибольшая степень дефлированности выявлена в Сызранском, Приволжском и Шигонском районах области. По удельному весу дефлированных земель в этих районах 5%, 6% и 7% соответственно. По степени дефлированности самый неблагополучный район Кинель-Черкасский: из 71 га угодий сильной дефляции подвержено более 16% почв, что составляет более 11 га.

Рис. 3. Динамика эродированности пашни

Совместному воздействию водной эрозии и дефляции повержено 0,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Значительная площадь земель (1769,1 тыс. га) является потенциально опасной к проявлению эрозионных процессов. Оврагами и промоинами (в области насчитывается 1660 растущих вершин оврагов) занято 15,0 тыс. га, под песками - 3,0 тыс. га.

Сильная овражная эрозия наблюдаются в области на самых возвышенных участках с глубоким овражно-балочным расчленением. Наиболее распространена овражная эрозия в Большечерниговском и Похвистневском районах по 38,7% и 40,4% удельного веса почв соответственно. Но необходимо отметить, что плоские террасы рек Большой Иргиз и Самара с песчаными почвами слабо поддаются эрозии [16].

С количественной стороны процесс эрозии почв характеризуют интенсивностью смыва, выражаемой в т/га/год, либо мощностью утраченного слоя почвы в единицу времени (мм/год). На основе оценки интенсивности смыва и доли деградирующих (эрозионно-опасных) земель выделяют пять категорий эрозионной опасности: неопасные, слабо опасные, умеренно опасные, опасные и весьма опасные земли. Необходимо отметить, что результатом эрозии является потеря гумуса, содержание и запасы которого значительно сокращаются с увеличением смытости почв [9, 10].

Из общего закономерного ряда значительно выделяются светло-серые лесные почвы. Их низкая эродированность обусловлена высокой водопроницаемостью и малым использованием в качестве пахотных земель. Сравнение эродирован-ности черноземных почв в разных ландшафтных зонах дало следующие результаты: 14% черноземов в степной зоне подвержены эрозии, в лесной зоне - 15%, в лесостепной - 33%.

Одним из основных критериев качества почв является содержание в них гумуса. Эрозия почв приводит к быстрому его снижению в почве [14]. Обеспеченность почв области гумусом в среднем не превышает 4,5%. По степени гумусированно-сти почвы области можно разделить на:

-

- низко гумусированные (около 17,6%) - Хво-ростянский, Шигонский районы;

-

- слабогумусированные и малогумусные (около 68,5%) - Большечерниговский, Пестравский, Хворостянский, Алексеевский, Большеглушиц-кий, Ставропольский, Сергиевский, Волжский районы;

-

- среднегумусные (около 13,8%) - Сергиевский, Кошкинский, Челно-Вершинский районы;

-

- тучные (около 0,1%) выделяются виде очагов в центральной части (Кинельский район), на севере (Кошкинский район) и на северо-востоке (Похвистневсий район) области.

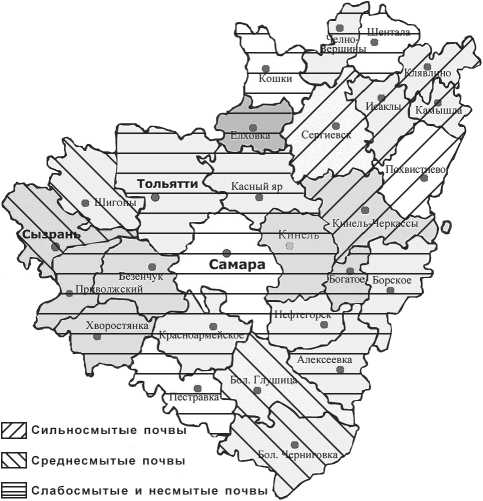

Одним из показателей проявления водной эрозии является степень сытости почвы, которая влияет на потерю гумуса. По степени смытости почвы разделяют на пять категорий: I - слабо-смытые, II - среднесмытые, III - сильносмытые, IV - очень сильносмытые и V - крайне сильносмытые [10, 11, 12, 15]. На территории области выделяются первые три категории (рис. 4). По категориям эродированности подавляющее большинство площади сельхозугодий области занято не смытыми почвами 70%. Слабо смытые распространены на 21%. На долю средне- и сильносмы-тых приходится 5% и 4% соответственно [1, 5].

Несмытые и слабосмытые разновидности почв располагаются в основном под многолетними насаждениями и пашней. 43% среднесмытых почв располагаются под пастбищами, а 94% сильно-смытых почв под пастбищами. Наибольшее распространение несмытые почвы получили в Приволжском и Безенчукском районах, где ими занято 98% и 92% от общей площади сельскохозяйственных угодий соответственно. Значительные площади несмытых почв выделены в Богатовском (89%), Ставропольском (83%), Кинельском (83%), Нефтегорском (80%), Хворостянском (91%) районах.

Среднесмытые почвы занимают большие площади сельскохозяйственных угодий в Шигон-ском (40%), Сызранском (36%), Большеглушиц-ком (33%), Большечерниговском (32%) районах.

Сильносмытые почвы наиболее распространены на севере области, где они занимают 12% от площади сельскохозяйственных угодий Клявлин-ского района, 7% - Похвистневского, 6% - Ка-мышлинского, Сергиевского, Исаклинского районов.

Рис. 4. Степень смытости почв области

В итоге, на основе предложенного районирования по степени смытости почв возможна более эффективная организация сельскохозяйственного землепользования на основе дифференцированного подхода.

В настоящее время на территории области ежегодная потеря гумуса составляет около 0,7 т/га, в период наблюдений 1974-1983 гг. составляла -0,3%. А по степени снижения противоэрозионной устойчивости черноземы образуют следующий ряд: черноземы типичные - выщелоченные - опод-золенные - обыкновенные - карбонатные - южные [4].

Таким образом, наибольший ущерб ландшафтам области наносит именно эрозия почв, экологическая опасность которой заключается в том, что на большинстве земель нарушается экологический баланс, что в свою очередь приводит к их деградации. Она же является источником загрязнения окружающей среды химическими компонентами почвы и, как следствие, привнесенными в нее загрязнителями.

Список литературы Характеристика эрозионных процессов на территории Самарской области

- Атлас земель Самарской области/Гл. редактор Л.Н. Порошина. М.: Федеральная служба геодезии и картографии России, 2002.

- Доклад о состоянии и использовании земель в Самарской области в 2012 г. Самара, 2013.

- Заславский М.Н. Эрозиоведение. М.: Высшая школа, 1983.

- Зыков И.Г. Состояние эрозионных процессов в Поволжье//Плодородие, 2002. № 3. С. 4-7.

- Ибрагимова С.А., Казанцев И.В. Эрозия почв в агроландшафтах Самарской области//Изв. Самар. НЦ РАН, 2013. Т. 15, № 3. С. 256-259.

- Ибрагимова С.А., Калёнов Г.С. О мониторинге эрозионных процессов в Среднем Поволжье//Межкафедральный сборник научных трудов. Самара: СамГПУ, 2003. С. 24-28.

- Ишкова С.В. Агроэкологическая характеристика земель сельскохозяйственного назначения лесостепной зоны Самарской области//Аграрный вестник Урала. 2012. № 12 (104). С. 42-44.

- Калёнов Г.С., Ибрагимова С.А. Использование материалов дистанционного зондирования при изучении деградационных процессов географической среды: монография. Самара: ООО «Издательство Ас Гард», 2013.

- Ларионов Г.А. Эрозия и дефляция почв: основные закономерности и количественные оценки. М.: Изд-во МГУ, 1993.

- Литвин Л.Ф. География эрозии почв сельскохозяйственных земель России. М.: ИКЦ «Академкнига», 2002.

- Наумов С.В. К вопросу классификации смытых почв//Почвоведение, 1955. №5. С. 60-68.

- Преснякова Г.А. О классификации смытых почв//Почвоведение, 1956. №10. С. 69-90.

- Розенберг Г.С., Саксонов С.В., Кузнецова Р.С., Сенатор С.А. Космический мониторинг в ландшафтно-экологических исследованиях//Изв. Самар. НЦ РАН, 2012. Т.14. № 1. С. 9-14.

- Соболев С.С. Защита почв от эрозии и повышение их плодородия. М.: Сельхозиздат, 1961.

- Современные проблемы эрозиоведения/Ф.Н. Лисецкий, А.А. Светличный, С.Г. Черный/Под ред. А.А. Светличного. -Белгород: Константа, 2012.

- Шиманчик И.П. Эрозия овражная//Энциклопедия Самарской области. Т. 6. Т-Я. ООО «СамЛюксПринт». Самара, 2012. С. 310.