Характеристика коллекторов фаменских отложений Соликамской впадины

Автор: Плюснин А.В., Карасева Т.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 2 (27), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье дается характеристика коллекторских свойств пород фаменской карбонатной толщи позднего девона, полученной при изучении керна скважин № 1-4 месторождения им. Сухарева. По результатам детального исследования литоло-гических особенностей продуктивной части авторами были выделены структурные типы и приведено их описание, определены пористость и проницаемость нефтенасыщенных пластов. Изучено строение фаменской части резервуара и дана характеристика основных литотипов. Полученные закономерности распределения продуктивных пород внутри рифа позволят в дальнейшем прогнозировать развитие коллекторов как по разрезу, так и по площади на изучаемой территории.

Соликамская впадина, фаменский ярус, риф, коллекто-ры, пористость, проницаемость

Короткий адрес: https://sciup.org/147201100

IDR: 147201100 | УДК: 553.981

Текст научной статьи Характеристика коллекторов фаменских отложений Соликамской впадины

В настоящее время почти половина мировой добычи углеводородов осуществляется из карбонатных отложений, которые по прогнозам в будущем будут доминировать в освоении ресурсов. В Пермском крае в карбонатных рифогенных массивах верхнего девона открыто более 118 залежей. Промышленные скопления нефти связаны, главным образом, с зонами развития Камско-Кинельской системы прогибов. Объектом изучения в настоящей работе является залежь нефти в рифогенных отложениях фаменского яруса верхнего девона месторождения им. Сухарева [1,2].

При изучении карбонатной толщи рассматриваемой территории проблема распространения пород-коллекторов должна решаться в совокупности с литологическими исследованиями, так как распространение, свойства и типы пород обусловлены фациальной изменчивостью отложений и вторичными процессами изменения пород [3, 4].

Месторождение им. Сухарева – это новое, крупное месторождение на севере Пермского края. Оно было выявлено сейсморазведкой в 1986 г., а в 2009 г. подготовлено к поисковому бурению с объектами в верхнем девоне, нижнем и среднем карбоне. Месторождение расположено на территории подчинения г. Березники Пермского края, в 155 км на север от краевого центра г. Перми. Ближайшими месторождениями

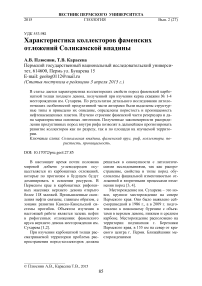

Рис. 1. Выкопировка из обзорной карты Пермского края (Колчанова, 2009)

являются Шершневское, им. Архангельского, Уньвинское, Сибирское и Юрчук-ское (рис.1). В тектоническом отношении месторождение приурочено к крупному куполовидному (Зырянскому) поднятию, расположенному на юго-западе Березниковского палеовыступа центральной части Соликамской впадины во внутренней бортовой зоне Камско-Кинельской системы палеопрогибов [5-7].

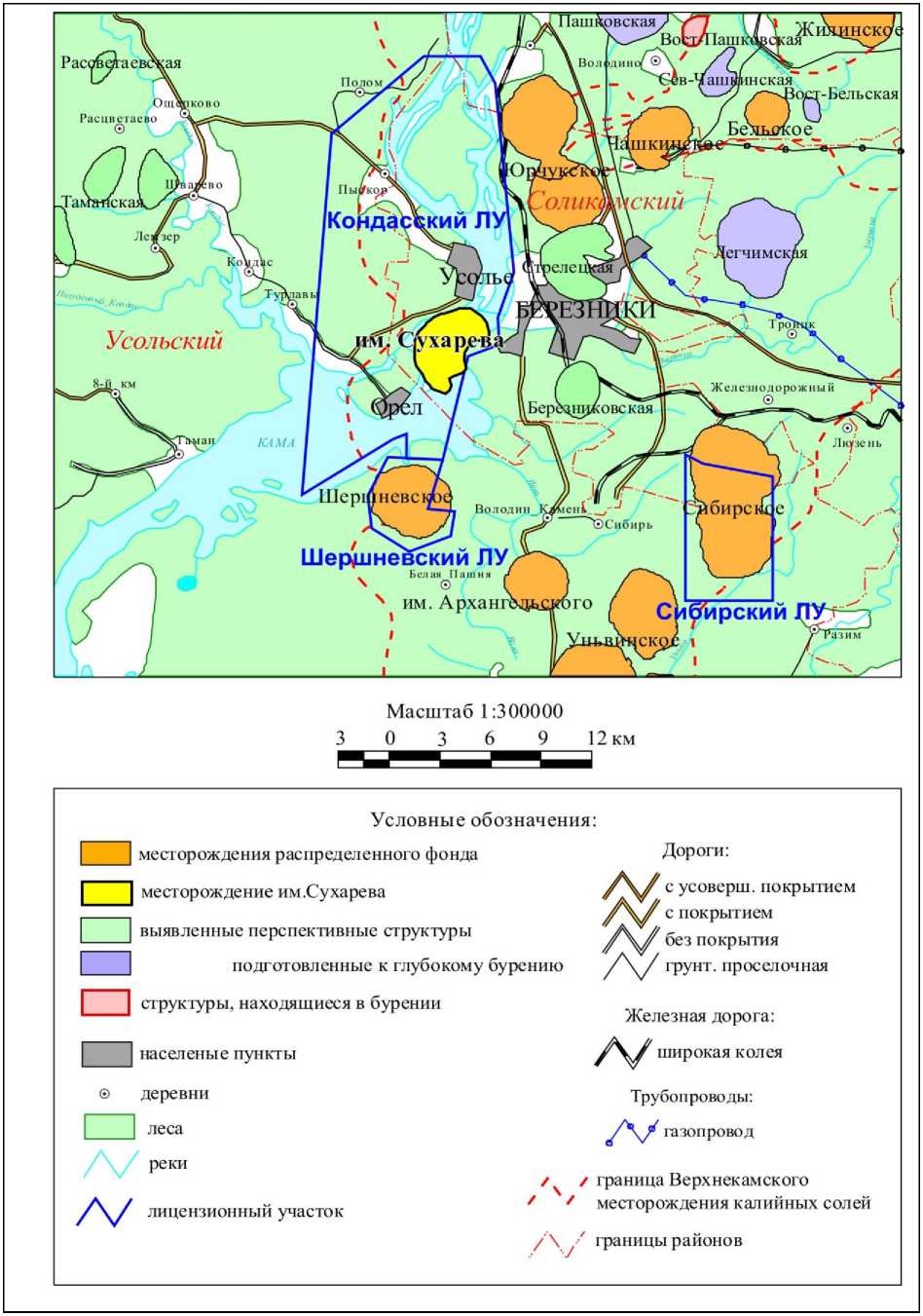

В кровле рифа выделяются три гребня, разделенные неглубокими проливами и осложненные семью вершинами различной морфологии. Наиболее морфометрически выраженным является самый западный гребень. В его пределах отмечается максимальная амплитуда, которая по кровле турнейско-фаменских карбонатов составляет 122 м (рис.2) [2].

Тип залежи – пластовая массивная, её размеры 3,8×4,4 км, высота 52,5 м. Нефтенасыщенная толщина пласта изменяется от 8,3 до 17,3 м.

Рис. 2. Структурная карта по кровле тур-нейско-фаменских отложений мр. им. Сухарева (Неганов, 2013)

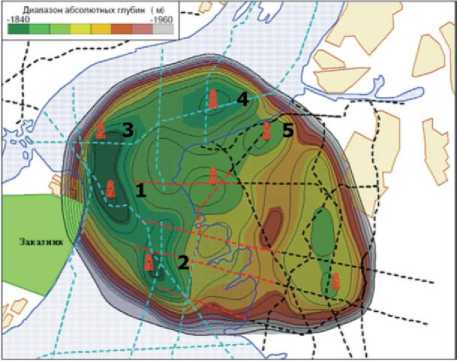

В процессе исследования был изучен керн скважин и просмотрены шлифы, что позволило выделить следующие литотипы нефтенасыщеных пластов [8, 9].

-

3 ). Текстура пятнистая с тонкими стилолитовыми швами, промазанными темносерым органическим веществом, с кавернами выщелачивания, инкрустированными разнокристаллическим кальцитом. Поры межформенные, внутриформенные и межзерновые. Размер пор от 0,02 мм до 0,57 мм, отмечаются изолированные и сообщающиеся поры с редкими кавернами (2–5 мм).

-

2 .Известняки водорослевые состоят из сфер, трубочек, сгустков, комочков, сфер микрозернистого кальцита водорослевого происхождения, а также протяжённых вертикально ориентированных водорослевых построек, окруженных сферами, сегментными трубочками и сгустками (рис 3). Текстура узорчатая и пятнистая, обусловлена присутствием водорослевых построек неправильной формы, сложенных колониями сине-зелёных водорослей со сгустковой микроструктурой. Размер пор 0,01 – 0,8 – 1,0 мм, каверны до 4,0 – 11,0 мм (макро- до 20,0 – 40,0 мм). Породы неравномерно трещиноватые, трещины по наслоению и разноориентированные, прослоями многочисленные, пересекающиеся.

-

3 . Известняки комковатые. Основными форменными компонентами (на 5060 %) являются остатки водорослевого происхождения (сферы, сгустки, комочки, трубочки, водоросли), редкие прослои онколитов (рис 3). Прослоями фрагменты водорослевых построек занимают до 4050% породы и имеют удлиненную форму. В меньшей степени встречается скудный раковинный детрит и сферы (до 10-20%). В породе рассеяны остатки зелёных водорослей и редкий раковинный детрит. Текстура пород неоднородная: пятнистая, тонкослоистая и узорчатая, со строматолитоподобной формой построек. Каверны – от редких до многочисленных, размером от 2-5 мм до 25-40 мм. Трещины разноориентированные: сомкнутые (сетка трещин), открытые – нефтяные, многочисленные субвертикальные трещины длинные шириной до 3 мм выполнены кальцитом.

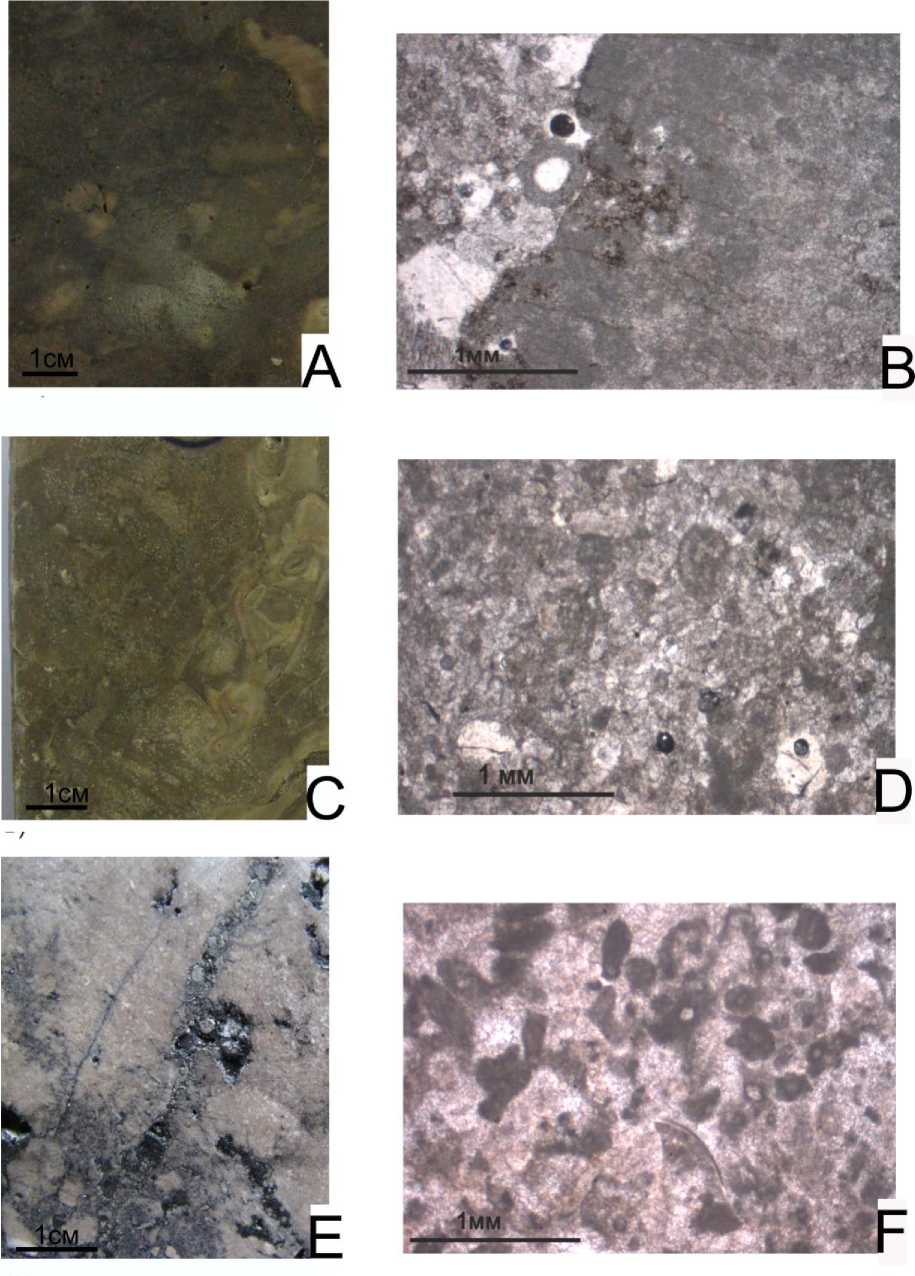

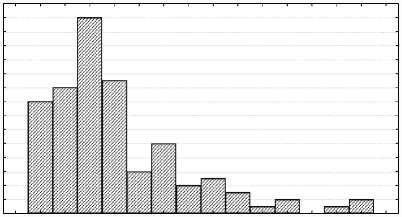

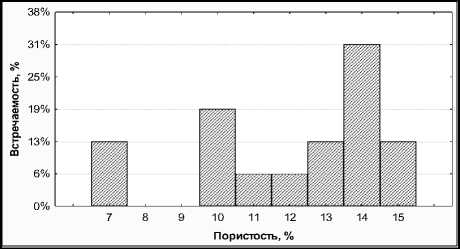

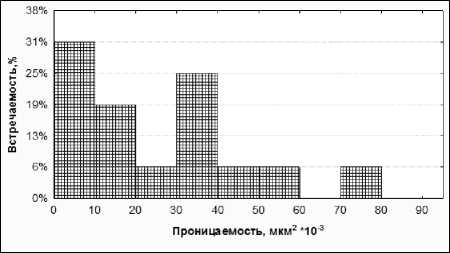

Пористость коллекторов изменяется от 7,2 до 15,5 %, проницаемость, в основном, в пределах (0,625 – 73,6) 10-3 мкм2. На гистограмме распределения коэффициентов пористости и проницаемости видно (рис. 4), что наибольшую частоту встречаемости в случае данного типа имеют классы пород-коллекторов с Кп - 14%, 10 % и 7,13,15 % (встречаемость 31, 19 и 13%, соответственно). Преобладающая проницаемость - 0,17-10 и 30-40 10-3 мкм2 (встречаемость 32 и 25%, соответственно). Средние значения коллекторских свойств равны 12,5 % и 24,72 10-3 мкм2 по 16 определениям.

Нефтенасыщенные толщины изменяются от 0,5 до 3,8 м, в среднем – 1,7м. Общая нефтенасыщенная толщина пласта в скв. № 1 – 0,3 м, скв. № 2 – 0,5 м, скв. № 4 – 3,8 м.

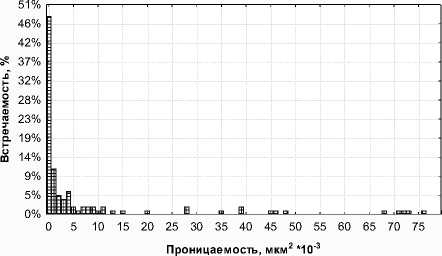

Пористость коллекторов изменяется от 3,1 до 16,7 %, проницаемость в основном в пределах 0,12 – 76,2 10-3 мкм2. На гистограмме распределения коэффициентов пористости и проницаемости видно (рис.4), что наибольшую частоту встречаемости в данном типе имеют классы пород-коллекторов с Кп 5, 6, 4 и 3% (встречаемость 26, 17, 16 и 14%, соответственно). Преобладающая проницаемость 0,12–1 и 1–2 10-3 мкм2 (встречаемость 48 и 11 %, соответственно). Средние значения коллекторских свойств равны 6,5 % по 115 определениям и 10 10-3 мкм2 по 109 определениям.

Нефтенасыщенные толщины изменяются от 0,2 до 4,5 м, в среднем составляют 0,9 м. Общая нефтенасыщенная толщина пласта в скв. № 1 – 16,1 м, скв. № 3 – 7,1 м, в скв. № 4 – 6,4 м.

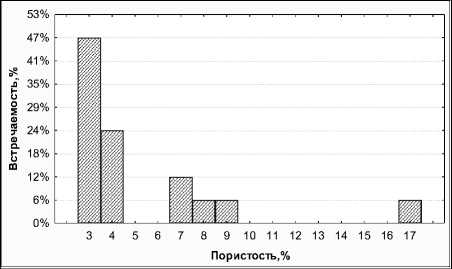

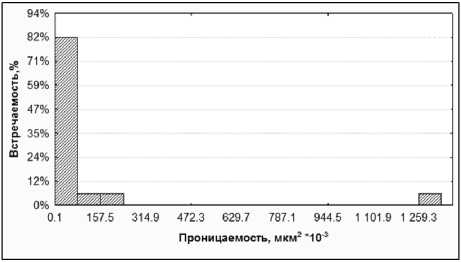

Пористость коллекторов изменяется от 3,4 до 17,7 %, проницаемость – в основном в пределах 0,17 – 1338 10-3 мкм2. На гистограмме распределения коэффициентов пористости и проницаемости видно (рис.4), что наибольшую частоту встречаемости имеют классы пород-коллекторов с Кп – 3, 4 и 7 % (встречаемость 47, 24 и 12 %, соответственно). Преобладающая проницаемость – 0,17 до 80 мкм2 (встречаемость 82%, соответственно). Средние значения коллекторских свойств равны 5,6 % и 108*10-3 мкм2 по 17 определениям.

Нефтенасыщенные толщины изменяются от 0,5 до 1,4%, в среднем составляют 0,9 м. Общая нефтенасыщенная толщина пласта в скв. № 2 – 5,6 м.

Таким образом, наиболее распространёнными (по мощности) являются водорослевые известняки, затем – органогенно-детритовые и комковатые. По коллекторским свойствам наиболее благоприятными являются органогенно-детритовые, затем – водорослевые и комковатые известняки.

При перфорации в скв. № 1 в интервале 2179,5–2216 м (органогенно-детритовые, водорослевые известняки) получены безводная нефть с дебитом 15,4 т/сут и приток газа дебитом 1,3 тыс. м3/сут на 5-ти миллиметровом штуцере.

В скв. № 2 в результате опробования в интервале 2846–2872 м (органогеннодетритовые, комковатые известняки) получена нефть дебитом 58,2 т/сут на 6-ти миллиметровом штуцере.

В скв. № 3 при опробовании интервала 2438,5–2470 м (водорослевые известняки) получена безводная нефть дебитом 22,4 т/сут на 6-ти миллиметровом штуцере.

В скважине № 4 в интервале 2635-2661 м (органогенно-детритовые, водорослевые известняки) получена нефть дебитом 87,1 т/сут на штуцере 6 мм.

Различия в коллекторских свойствах связаны с фациальной зональностью рифов позднего девона. Если рассматривать весь разрез изучаемого рифа, то по чередованию различных типов известняков и их соотношению можно сделать вывод, что скважины вскрыли внутреннею часть рифовой постройки, для которой характерны отложения внутреннего шлейфа, формировавшиеся в периоды снижения относительного уровня моря. Отмечается чередование плотных

Рис. 3. Фотографии и микрофотографии шлифов: A, B - известняк водорослевый; C, D - известняк комковатый; E, F - известняк органогенно-детритовый

Водорослевые известняки

0%

24%

21%

17%

14%

10%

7%

3%

CD га

CD

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Комковатые известняки

Пористость,%

Органогенно-детритовые известняки

Рис.3. Гистограммы распределения коэффициентов пористости и проницаемости

трансгрессивных водорослевых пачек с проницаемыми водорослевыми известняками регрессивных шлейфовых пачек [10].

Для регрессивных известняков характерна высокая первичная межформенная пористость, которая могла быть увеличена выщелачиванием при максимальном снижении уровня моря; увеличение пустотного пространства произошло также за счет активных процессов трещинообразования. Сходная закономерность распределения коллекторских свойств по разрезу и их литолого-фациальная природа характерны для соседних рифовых массивов: Шерш-невского, им. Архангельского, Уньвин-ского, Сибирского и Юрчукского.

Таким образом, получены закономерности распределения различных типов коллекторов продуктивных пород внутри рифового массива, что позволит в дальнейшем прогнозировать коллекторский потенциал как по разрезу, так и по площади в районах распространения рифов на изучаемой территории.

Список литературы Характеристика коллекторов фаменских отложений Соликамской впадины

- Вилесов А.П., Воеводкин В.Л., Сташкова Э.К. Фациальная природа коллекторов верхнедевонских рифогенных массивов северо-восточной части Березниковского палеоплато//Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2005. №3-4. С. 81-86

- Колчанова Р.Н., Кузнецова Н.М. Мониторинг Зырянской структуры по материалам сейсморазведки 2D с учетом данных пробуренной скважины 1-Кондасская/ОАО «ПНГ». Пермь, 2012. 11 с.

- Лузина Д.В., Кривощеков С.Н. Анализ фа-циальных зон и коллекторских свойств турнейско-фаменских рифогенных построек Соликамской депрессии//Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое и горное дело. 2012. № 5. С. 7-15

- Лядова Н.А., Яковлев Ю.А., Распопов А.В. Геология и разработка нефтяных месторождений Пермского края/ОАО ВНИИО-ЭНГ. М., 2010. 335 с.

- Неганов В.М., Шумилов А.В., Черепанов С.С., Шумский И.Ф. Крупное открытие геофизиков и нефтяников Пермского края начала XXI века//Геофизика. 2013. №5. С. 26-31.

- Некрасов А.С., Матвеева В.П. Пространственная корреляция фаменско-турнейских карбонатных отложений сибирского месторождения и их литолого-фациальное районирование//Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2005. № 5-6. С. 43-48.

- Некрасов А.С. Геолого-геофизические исследования карбонатных коллекторов нефтяных месторождений/Перм. ун-т. Пермь, 2006. 422 с.

- Плюснин А.В. Литотипы разреза Зырянского рифа в связи с нефтегазоносностью//Геология и полезные ископаемые Западного Урала/Перм. гос. нац. иссл. ун-т. Пермь, 2014. С. 74-76.

- Плюснин А.В. Характеристика турнейско-фаменских отложений Зырянского рифа//Вестник молодых ученых Пермского государственного национального исследовательского университета : сб. науч. тр./отв. редактор В.А. Бячкова; Перм. гос. нац.исслед. ун-т. Электрон. дан. Пермь, 2014. Вып. 4. С. 399-408

- Сташкова Э.К., Беляева Н.В. Геологическое моделирование, коллекторы и последовательность разработки на примере одного из месторождений Пермского края//Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2007. №7. С.51-56.