Характеристика компонентов продуктивности клюквы болотной в болотных сообществах средней тайги

Автор: Егорова Наталья Юрьевна, Егошина Татьяна Леонидовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-2 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены сведения по морфологическим, биологическим показателям продуктивности, фитоценотической приуроченности Oxycoccus palustris Pers. в естественных популяциях среднетаежной подзоны Кировской области. Выявлена высокая степень изменчивости составляющих урожая как внутри рассматриваемых ценопопуляций, так и между исследуемыми ценопопуляциями. Все ценопопуляции O. рalustris характеризуются низким значением коэффициента генеративности (не превышает 30%), плодоцветения (не превышает 50%). При изучении биологических показателей продуктивности естественных популяций O. palustris было установлено, что наиболее высокие продукционные параметры отличают особи исследуемого вида, произрастающие в условиях мезотрофного пушицево-сфагнового болота.

Урожайность, болотные сообщества, фитоценотическая приуроченность, средняя тайга

Короткий адрес: https://sciup.org/148204486

IDR: 148204486 | УДК: 634.76

Текст научной статьи Характеристика компонентов продуктивности клюквы болотной в болотных сообществах средней тайги

Oxycoccus palustris Pers. – ценное ягодное и лекарственное растение. Обладая высокими пищевыми свойствами и способностью к длительному хранению, ягоды имеют широкую популярность и заготавливаются в значительных количествах. Однако, как уже неоднократно отмечалось многими исследователями, урожайность O. palustris весьма сильно варьирует в зависимости от растительной зоны и типа фитоценоза [9, 10, 15, 18], метеорологических факторов (температура воздуха, осадки, поздние весенние и ранние осенние заморозки) [1, 15, 17]. Так, в Кировской области наибольшей урожайностью (350±50 кг/га) характеризуются низкополнотные сосняки пушицево-сфагновые и олиготрофные открытые болота. Несколько ниже урожайность в сосняках сфагновых, осоковосфагновых и на мезоолиготрофных открытых болотах (300±50 кг/га). Низкая урожайность O. palustris отмечается в низкополнотных сосняках кустарничковопушицевых, березняках осоково-сфагновых, сосновоберезовых осоково-сфагновых лесах (100±20 кг/га – 120±20 кг/га), а также в высокополнотных насаждениях (0,7-0,8) - 50±20 кг/га [8]. Величина урожайности O. Palustris в Кировской области близка или чуть ниже урожайности данного вида в других регионах России. Так, средняя урожайность O. palustris в сосняках пушицево-сфагновых Горьковской области и Республики Марий Эл достигает 500 кг/га [10], в Архангельской и Вологодской областях - 100 – 1000 кг/га [15]. Но в годы хорошего плодоношения на олиготрофных и мезооли-готрофных болотах европейской части России (республики Карелия, Марий Эл, Ленинградская, Псковская области) урожайность O. palustris может достигать 1500 – 2100 кг/га, в аналогичных местообитаниях Сибири (Омская обл., Ханты-Мансийский АО) – около 1200 кг/га [3, 13].

Цель работы: комплексное изучение параметров продуктивности O. palustris в связи с высокой степенью изменчивости урожая ягод данного вида.

Материал и методика исследования. Объектом исследования являются природные популяции O. palustris . Исследования проводили в течение вегетационных периодов 2008-2010 гг. в болотных фитоценозах с участием вида в травяно-кустарничковом ярусе в таежной зоне Кировской области. На маршрутных ходах в период массового цветения и плодоношения вида изучены морфологические, биологические показатели продуктивности, фитоценотическая приуроченность в естественных популяциях среднетаежной подзоны Кировской области (КО). Иccледование показателей плодоцветения исследуемого вида проводилось на маркированных вегетативно-генеративных парциальных образованиях. Изучение внутривидовой изменчивости и формовой структуры естественных популяций O. palustris выполняли в соответствии с «Программой и методикой интродукции и сортоизучения клюквы и брусники» [11]. Краткое эколого-фитоценотическое описание изученных ценопопуляций (ЦП) приведено в табл. 1.

Результаты исследования. Площадь клюквенных угодий в КО составляет 172,0 тыс.га. Значительная часть их (74,1% площади) сосредоточена в северных районах области, в подзоне средней тайги. Менее четверти клюквенных угодий (24,3% площади) расположены в подзоне южной тайги. Минимальна (1,6%) площадь клюквеничников в подзоне хвойно-широколиственных лесов. Ягодоносная площадь составляет 14,6% от общей площади клюквенных угодий в средней тайге, в южной тайге – 29,3%, в подзоне хвойношироколиственных лесов – 14,3%. Величина ягодоносной площади максимальна в средней тайге - 18,6 тыс.га (71,6% от общей ягодоносной площади в области) [6, 7, 19].

Биологический запас клюквы болотной в области колеблется от 1881,3 т до 9886,2 т, составляя в среднем 6410,8 т. Данный показатель, конечно, значительно ниже величины биологи-ческого запаса клюквы в наиболее богатых клюквой административных образованиях России. Например, в Республике Коми биологический запас клюквы достигает 85,0 тыс.т, в Ханты-Мансийском АО – 46,8 тыс.т, в Архангельской области – 43,5 тыс.т [13]. В средние по урожайности годы на долю Кировской области приходится около 1,4% биологического запаса клюквы в России [8, 9].

Среднемноголетний биологический запас ягод O. palustris для подзоны средней тайги составляет 76% от запасов ягод на всей территории области. Максимальные ягодоносные пло-щади для подзоны средней тайги сосредоточены в Верхнекамском районе и составляют 11,8 тыс.га или 45% от площади всех ягодоносных клюк-венных угодий в КО. Естественно, что для Верхнекамского района характерен максимальный биологический урожай ягод O. palustris и наибольшая плотность биологического запаса на единицу площади территории района. Так, биологический запас ягод O. palustris для этого района составляет 3,2 тыс.т, что составляет 50% от общих областных природных запасов этой ягоды [5]. Около 61% эксплуатационного запаса клюквы сосредоточено в северных районах области, причем 36% этой величины – на территории Верхнекамского района [8].

Таблица 1. Характеристика исследованных ЦП Oxycoccus palustris Pers.

|

№ ЦП |

Тип фитоценоза |

Местонахождение |

Травяно-кустарничковый ярус |

|

|

общее проективное покрытие, % |

основные виды |

|||

|

1 |

олиготрофное пу шицево-сфагновое болото |

Верхнекамский район КО |

45 |

Oxycoccus palustris, Andromeda polifolia L., Ledum palustre L., Eriophorum vaginatum L., Rubus chamaemoru s L., Vaccinium uliginosum L. |

|

2 |

олиготрофное осо ково-сфагновое болото |

Верхнекамский район КО |

35 |

Oxycoccus palustris, Andromeda polifolia L., Carex acuta L. |

|

3 |

мезотрофное пу шицево-сфагновое болото |

Правый берег р. Вятка, КО, Нагорский р-н, кв. 116 Мулинское участковое лесничество |

45 |

Oxycoccus palustris, Andromeda polifolia L., Ledum palustre L., Eriophorum vaginatum L., Rubus chamaemoru s L., Vaccinium uliginosum L., Drosera rotundifolia L., Vaccinium vitis-idae a L. |

|

4 |

олиготрофное сфагновое болото |

Правый берег р. Вятка, заболоченная старица, КО, Нагорский р-н, кв. 118 Мулинское участковое лесничество |

65 |

Oxycoccus palustris, Andromeda polifolia L., Vaccinium uliginosum L., Carex acut a L., Comarum palustre L., Menyanthes trifoliata L., Dactylorhiz maculata L., Equisetum hyemale L. |

|

5 |

мезотрофное осо ково-сфагновое болото |

Правый берег р. Кобра, КО, Нагорский р-н, окр. п. Нагорск |

70 |

Oxycoccus palustris, Andromeda polifolia L., Eriophorum vaginatum L., Vaccinium uliginosum L., Menyanthes trifoliat a L., Carex limosa L., Chamaedaphne calyculata (L. ) Moench |

Исследованные ЦП O. palustris приурочены к олиготрофным и олиго-мезотрофным сфагновым верховым и переходным болотам класса OXYCOCCO-SPHAGNETEA Br.-Bl. et R.Tx. ex Westhoff et al. 1946 и мелкоосоковым моховым мезотрофным болотам класса SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE R.Tx. 1937. Диагностические виды класса OXYCOCCO-SPHAGNETEA: Andromeda polifolia, Aulacomnium palustre, Baeothryon cespitosum, Carex pauciflora, Drosera rotundifolia, Eriophorum vaginatum, Oxycoccus palustris, Polytrichum strictum, Sphagnum magellanicum. Диагностические виды класса SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE: Calliergon gigan-teum, Carex lasiocarpa, C. limosa, C. nigra, C. panicea, C. rostrata, Comarum palustre, Eriophorum polystachion, Men-yanthes trifoliata, Sphagnum fallax, S. subsecundum.

Изучение демографических параметров в рассматриваемых ЦП показало, что плотность приподнимающихся побегов O. palustris колеб-лется от 80 до 1392 экз./1м2. Максимальная средняя плотность отмечена в ЦП 1 – 829,3±92,9 экз./1м2, минимальная в ЦП 3 – 325,6±50,2 экз./1м2 (табл. 2). Коэффициент вариации данного показателя изменяется от 21 до 60%. Плотность вегетативно-генеративных приподнимающихся побегов также характеризуется высокой степенью изменчивости (коэффициент вариации составил от 58 до 82%) (табл. 2). Данный признак в пределах изучаемых ЦП изменяется от 4 экз./1м2 до 260 экз./1м2. Максимальное среднее значение этого показателя отмечено для ЦП 2 – 110,40 ± 20,2 экз./1м2, среднее минимальное – ЦП 4 – 53,1±9,4 экз./1м2.

Таблица 2. Демографические показатели ценопопуляций Oxycoccus palustris Pers.

|

№ ЦП |

Плотность приподнимающихся побегов, экз./м2 |

Плотность вегетативно-генеративных приподнимающихся побегов, экз./м2 |

Коэффициент ге-нератив-ности, % |

|

1 |

829,3±92,9 43,4 |

100,8±11,9 59,3 |

12,2 |

|

2 |

435,2±38,3 27,8 |

110,4±20,2 57,8 |

25,4 |

|

3 |

325,6±50,2 59,7 |

94,1±17,3 71,1 |

28,9 |

|

4 |

449,6±23,9 20,6 |

53,1±9,4 69,0 |

11,8 |

|

5 |

418,4±33,6 25,4 |

92,0±23,7 81,6 |

22,0 |

Примечание: в числителе – среднее значение и его ошибка, в знаменателе – коэффициент вариации

Генеративность ЦП O. palustris является одной из важнейших характеристик ее жизненного состояния в фитоценозе. Коэффициент генеративности изученных ЦП довольно низкий и не превышает 30% (табл. 2). Максимальная генеративность отмечена в ЦП 3 – 28,9%, минимальная в ЦП 4 – 11,8%. Согласно почти полувековым фенонаблюдениям, цветение O. palustris в изучаемом регионе обычно начинается в конце первой декады июня и продолжается до конца июня. Но 12 раза за пятилетний период массовое цветение O. palustris приходится на начало июля. Как правило, годы позднего цветения O. palustris характеризуются обильными урожаями, что связано с отсутствием в этот период заморозков на почве. Массовое созревание плодов наблюдалось с третьей декады августа по третью декаду сентября. В годы позднего созревания O. palustris основная часть ягод собирается недозрелыми, отмечается повреждение ягод осенними заморозками [8].

В исследованных ЦП O. palustris наиболее распространенной флоральной единицей являя-ется открытая брактеозная кисть. Частота встречаемости составляет 95%. Интеркалярная кисть отмечена лишь в 5% случаев. По окраске лепестков цветки O. palustris характеризовались бело-розовой и розовой окраской [16]. Число цветков и число плодов – важные показатели, определяющие продуктивность популяций O. palustris (табл. 3).

Таблица 3. Характеристика компонентов плодоцветения Oxycoccus palustris Pers.

|

№ ЦП |

Число цветков в кисти, шт. |

Число плодов в кисти, шт. |

Коэффициент плодо-цветения, % |

|

1 |

2,16±0,06 1-7 |

0,41±0,12 0-3 |

15,08±4,46 0-100 |

|

2 |

1,86±0,05 1-4 |

0,58±0,16 0-3 |

25,96±6,92 0-100 |

|

3 |

2,59±0,17 1-7 |

1,10±0,04 0-3 |

38,5±5,59 0-100 |

|

4 |

2,04±0,14 1-6 |

1,08±0,1 0-3 |

42,56±8,28 0-100 |

|

5 |

2,13±0,15 1-4 |

1,14±0,18 0-3 |

49,71±7,56 0-100 |

Примечание: в числителе – среднее значение и его ошибка, в знаменателе – пределы варьирования признака

Число цветков в кисти варьирует от 1 до 7 шт. Максимальное среднее число цветков отмечено в ЦП 3 – 2,59±0,17 шт., минимальное в ЦП 2 – 1,86±0,05 шт. (табл. 3). Число плодов изменяется от 0 до 3 шт. Максимальное среднее число плодов установлено в ЦП 5 – 1,14±0,18 шт, минимальное в ЦП 1 – 0,41±0,12 шт. (табл. 3). Число цветков и число плодов имеют высокую степень изменчивости. Близкие данные по числу цветков и плодов приводят А.Ф. Черкасов для Костромской области и А.Б. Горбунов для Томской области [4, 15].

Коэффициент плодоцветения в изученных ЦП низкий и варьирует в зависимости от ценопопуляции от 0% до 100%. Наибольшее число плодов формируется у особей ЦП 5. Уровень плодоцветения здесь составляет 49,71± 7,56%. Низкий процент плодоцветения отмечен в ЦП 1 (15,08±4,46%). По данным много-летних исследований продуктивности O. palustris , проведенных в Кировской области К.Г. Колупаевой, А.А. Скрябиной, Т.Л. Егошиной (2005), коэффициент продуктивности цветков составляет при хорошей погоде 0,7-0,75;

при средних условиях цветения – 0,5-0,55; при плохих условиях (заморозки в период цветения, холодная дождливая погода) – 0,2-0,3 и менее. Наиболее отрицательно на плодоношение O. palustris влияют заморозки и недостаток влаги в период цветения, менее губителен избыток влаги. При заморозках с температурами ниже -2 – (-4)°С в период цветения на открытых участках повреждалось до 90% цветков. Недостаток влаги в период цветения приводит к осыпанию до 40% завязей O. palustris на повышенных участках рельефа. Избыток влаги в период цветения растений вызывает гибель до 20% цветков, в период формирования завязей – повреждение гнилью до 3-4% плодов. Подсчет в начале массового созревания сформировавшихся до нормальной величины, но затем погибших по разным причинам ягод показал, что в разные годы и в разных типах леса погибает от 1,0% до 16,8% завязей. Эти показатели ниже, чем в соседних с областью регионах. Так, в Горно-Марийском районе Республики Марий Эл по данным А.А.Скрябиной (1972) количество погибших ягод может достигать 35,6%.

Масса одного плода является немаловажным компонентом формирования урожая. Данный показатель в пределах изучаемых ЦП изменяется от 0,23 до 0,69 г. Максимальная средняя масса 1 плода отмечена у особей ЦП 2 - 0,51±0,04 г, ниже значение этого параметра у особей ЦП 1 - 0,34±0,02 г. Согласно фракционному разделению [11], плоды в исследованных цено-популяциях соответствуют средней фракции. Близкие значения данного показателя приводятся исследователями для южной Карелии и среднетаежной зоны Республики Коми [1, 14, 18]. Более высокими показателями массы 1 плода характеризуются ягоды O. рalustris в естественных популяциях Костромской и Томской областей [4, 15].

При оценке форм O. palustris по размерам плодов руководствовались следующими града-циями: мелкие – диаметр до 10,0 мм и масса до 0,45 г, средние – 10,1-13,0 мм и 0,46-0,90 г, крупные 13,1-15,0 мм и 0,91-1,40 г, очень крупные – более 15 мм и более 1,4 г [8]. Согласно фракционному разделению, плоды в исследованных ЦП соответствуют средней фракции. Максимальные размеры ягод O. palustris достигают по высоте плода 1,33 см, в диаметре – 1,31 см. Данные признаки в пределах изученных ценопопуляций характеризуется средней степенью изменчивости (CV= 13,58 - 17,57%).

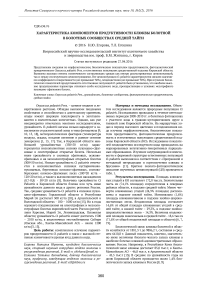

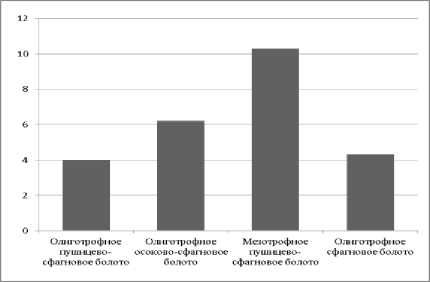

Форма плода O. palustris величина доста-точно стабильная и в пределах исследуемых ЦП характеризуется средней степенью изменчивости (CV=13,58-17,57%). По конфигурации плодов в пределах исследуемых ЦП выделены – округлая, реповидная, продолговатая формы. По данным И.И. Барановой и П.Н. Токарева (1979) в условиях Южной Карелии преобладающей формой плодов являются - округлая (45,8%) и -продолговатая (20,1%). Реже встречаются грушевидная (13,3%) и реповидная (9,0%) форма плодов. В Томской области плоды O. palustris имеют шаро-, бочонко-, репо-, груше-, веретено-, и ромбовидную формы [4]. Более высокой урожайностью плодов характеризуется ЦП 3 - 10,32±2,7 г/кв.м, в ЦП 1 продуктивность плодов на 1 кв. м минимальна и составляет в среднем 4,01±0,66 г (рис. 1).

Выводы: анализ компонентов продук-тивности изучаемого вида показал высокую степень изменчивости составляющих урожая, как внутри рассматриваемых ЦП, так и между исследуемыми ЦП. Все исследованные ЦП O. рalustris характеризуются низким значе- нием коэффициента генеративности (не превышает 7. 30%), плодоцветения (не превышает 50%). При изучении биологических показателей продуктивности естественных популяций O. palustris было установлено, что 8. наиболее высокие продукционные параметры отличают особи исследуемого вида, произрастающие в ЦП 3 (мезотрофное пушицево-сфагновое болото). 9.

Рис. 1. Урожайность Oxycoccus palustris Pers. в болотных фитоценозах средней тайги (г/кв. м)

Список литературы Характеристика компонентов продуктивности клюквы болотной в болотных сообществах средней тайги

- Алексеева, Р.Н. Эколого-биологические особенности клюквы и ее продуктивность на болотах средней тайги. -Сыктывкар, 2000. 128 с.

- Баранова, И.И. Формы и химический состав ягод клюквы болот южной Карелии, перспективных для введения в культуру. Дикорастущие ягодники, перспективы их изучения и введения в культуру (коллектив авторов)/И.И. Баранова, П.Н. Токарев//Научные труды УСХА. Выпуск 229. Киев, 1979. С. 43-45.

- Беляев, И.М. Клюква обыкновенная Oxycoccus palustris Pers.//Записки Ленинградского плодоовощного института. -Л.:ЛПОИ, 1938. Вып.3. С. 125-181.

- Горбунов, А.Б. Биологические особенности клюквы на юге Васюганья. Автореф. на соиск. учен. степ. канд.биолог. наук. -Томск, 1973. 16 с.

- Егошина, Т.Л. Влияние антропогенных факторов на состояние ресурсов дикорастущих плодовых и лекарственных растений (на примере Кировской области). Автореф. дисс…. доктора биол. наук. -Пермь, 2008. 44 с.

- Егошина, Т.Л. Недревесные растительные ресурсы России. -М.: НИА-Природа, 2005. 80 с.

- Егошина, Т.Л. Ресурсы ягод//Леса Кировской области. Под ред. А.И.Видякина, Т.Я. Ашихминой, С.Д. Новоселова. -Киров: ОАО «Кировская областная типография». С. 151-157.

- Егошина, Т.Л. Ресурсы Oxycoccus palustris (Ericaceae) в Кировской области/Т.Л. Егошина, К.Г. Колупаева, А.А. Скрябина, А.Е. Скопин//Растит. ресурсы. 2005. Т.41. Вып. 4. С. 50-60.

- Егошина, Т.Л. Ресурсы брусники (Vaccinium vitis-idaea L.) и клюквы (Oxycoccus palustris Pers.) в природных популяциях таежной зоны России и перспективы культивирования/Т.Л. Егошина, Е.А. Лугинина//Вестник Тверского государственного университета. Серия «Биология и экология». 2008. Вып. 10. С. 147-154.

- Колупаева, К.Г. Плодоношение и использование запасов клюквы в Волго-Вятском регионе/К.Г. Колупаева, А.А. Скрябина//Охота, пушнина, дичь. -Киров: ВНИИОЗ, 1977. 64 с.

- Программа и методика интродукции и сортоизучения клюквы и брусники. -Кострома, 1999. 20 с.

- Скрябина, А.А. Интенсивность цветения и плодоношения клюквы в различных типах леса//Продуктивность дикорастущих ягодников и их хозяйственное использование. -Киров: ВНИИОЗ, 1972. С. 91-94.

- Современное состояние недревесных растительных ресурсов России/под ред. Т.Л. Егошиной. -Киров: ВНИИОЗ, 2003. 263 с.

- Токарев, П.Н. К методике выявления и охраны ценных форм клюквы на болотах Карелии. Дикорастущие ягодные растения СССР (Тезисы докл. Всесоюзного совещ. «Изучение, заготовка и охрана лесных дикорастущих ягодников на территории европейской части СССР в связи с задачами освоения природных ресурсов Нечерноземной зоны СССР ». -Петрозаводск, 1980. С. 184-185.

- Черкасов, А.Ф. Клюква/А.Ф. Черкасов, В.Ф. Буткус, А.Б. Горбунов. -М.: Лесн. промышленность, 1981. 214 с.

- Чиркова, Н.Ю. Оценка возможностей введения в культуру и перспективы культивирования хозяйственно ценных видов дикорастущих ягодников Кировской области/Н.Ю. Чиркова, В.Н. Сулейманова//Вестник ОГУ: Естественные науки. 2010. № 5 (111). С. 115-119.

- Юдина, В.Ф. Клюква в Карелии/В.Ф. Юдина, З.М. Вахрамеева, П.Н. Токарев, Т.А. Максимова. -Петрозаводск: Карелия, 1986. 204 с.

- Юдина, В.Ф. Динамика урожайности клюквы болотной в южной Карелии/В.Ф. Юдина, Т.А. Максимова//Экология. 2005. № 4. С. 264-268.

- Egoshina, T.L. Vaccinium vitis-idaea and Oxycoccus palustris in natural Populazions and Culture in Taiga Zone of Russia/T.L. Egoshina, E.A. Luginina//Acta horticulturae et regiotecturae, 2007. № 10. P. 57-61.