Характеристика почвы в молодом яблоневом саду

Автор: Резвякова С. В., Митина Е. В., Евдакова М. В.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 3 (114), 2025 года.

Бесплатный доступ

Исследования проводили в яблоневом саду Орловского ГАУ в 2023-2024 гг. Сад заложен в октябре 2021 года однолетними саженцами по схеме 3 х 5 м. Сорта Антоновка обыкновенная, Ветеран, Орловское полосатое, и Орловское Полесье привиты на полукарликовом подвое 54-118. Достижение высокой урожайности любой плодовой культуры, в том числе и яблони, возможно при оптимальных экологических условиях корневого питания деревьев. Поэтому объектом исследования являлась почва, предметом исследования - основные агрохимические, агрофизические и биологические свойства почвы. При проведении исследований были использованы классические общепринятые методики. Почва под яблоневым садом по кислотности, содержанию органического вещества, основных элементов питания, сумме поглощенных оснований, гранулометрическому составу, объемной массе и твердости, в основном, соответствует биологическим требованиям деревьев яблони. Согласно классификации Н.А. Качинского, слой почвы 0-30 см характеризуется, как почва уплотнена, на глубине 30-40 см в августе и октябре почва сильно уплотнена. Начиная с глубины 50 см и до 80 см с начала и до конца периода вегетации плотность почвы соответствует типичным величинам для подпахотных горизонтов - 1,44-1,55 г/см3. В апреле твердость почвы в слоях вплоть до глубины 50-60 см была ниже по сравнению с другими сроками проведения исследований и находилась в пределах от 12,7 кг/см2 в слое 20-30 см до 33,8 кг/см2 в слое 50-60 см. Использование в ряду и в приствольных кругах мульчирующего материала позволило повысить биологическую активность почвы в верхних слоях на 17,5-20,8%.

Агрохимические показатели, гранулометрический состав, объемная масса, твердость, биологическая активность почвы, яблоня

Короткий адрес: https://sciup.org/147251284

IDR: 147251284 | УДК: 634.1.03 | DOI: 10.24412/2587-666X-2025-3-65-74

Текст научной статьи Характеристика почвы в молодом яблоневом саду

Введение. Среди семечковых плодовых культур наиболее популярна и распространена яблоня. Она широко культивируется по всему миру благодаря своим плодам [1]. Яблоня и её плоды имеют многогранное значение, охватывающее питание, экономику, культуру, медицину и экологию. Яблоки являются одними из самых популярных фруктов и имеют большое значение в питании человека. Яблоки богаты витаминами (особенно витамином C), минералами (калий, магний, железо) и клетчаткой [2-3]. Они способствуют улучшению пищеварения и укреплению иммунной системы, обладают антиоксидантными свойствами, что помогает защищать организм от свободных радикалов, могут способствовать снижению уровня холестерина и улучшению здоровья сердца. Яблоки являются важным продуктом сельского хозяйства во многих странах. Они используются в пищевой промышленности для производства соков, джемов, варенья, компотов и других продуктов. Яблоневые сады играют важную роль в экосистемах, обеспечивая пищу и убежище для различных видов животных и птиц, они также способствуют улучшению качества воздуха, поглощая углекислый газ и выделяя кислород.

Для обеспечения высокой урожайности плодов необходимо учитывать биологические особенности роста и развития культуры. На состояние молодых деревьев значительное влияние оказывают свойства почвы и обеспеченность элементами питания [4-6]. Большое внимание уделяется содержанию почвы в саду. Как правило, в молодом саду почву содержат под черным паром, в плодоносяших применяется естесственное залужение или культурное, которое создается посевом трав [7-9]. В практике садоводства применяется сплошное и черезрядное задернение [10-11].

Достижение высокой урожайности любой плодовой культуры, в том числе и яблони, возможно при оптимальных экологических условиях корневого питания деревьев. Главным фактором плодородия является органическое веществ, поскольку оно является аккумулятором потенциальной энергии, источником образования гумуса и питательных веществ, необходимых для поддержания жизненных функций растений и микроорганизмов, которые минерализуют органическое вещество [12, 13].

Проведение мульчирования приствольных полос яблони опилками обеспечивает улучшение агрофизических свойств и целлюлозолитической активности почвы, что оптимизирует рост яблони и её продуктивность [11, 1415].

Целью наших исследований была оценка основных агрохимических, агрофизических и биологических свойств почвы в молодом яблоневом саду.

Условия, материалы и методы. Исследования проводили в яблоневом саду Орловского государственного аграрного университета имени Н.В. Парахина в 2023-2024 гг.

Сад заложен в октябре 2021 года однолетними саженцами по схеме 3 х 5 м. Сорта Антоновка обыкновенная, Ветеран, Орловское полосатое, и Орловское Полесье привиты на полукарликовом подвое 54-118 (оригинатор -Плодоовощной институт им. И.В. Мичурина, в настоящее время Мичуринский государственный аграрный университет, г. Мичуринск-Наукоград, Россия). Подвой 54-118 получен от скрещивания Парадизки Будаговского с подвоем 1314. Отличается высокой для средней полосы России морозостойкостью (корни выдерживают - 15-16°С) и зимостойкостью, хорошо совместим с сортами, обеспечивает скороплодность деревьев.

При проведении исследований нами использованы следующие методики:

-

- определение гумуса почвы по методу И. В. Тюрина;

-

- содержание легкогидролизуемого азота по Тюрину-Кононовой, Корнфильду (ГОСТ 26107-84);

-

- определение содержания подвижного фосфора и обменного калия проводилось по методу Чирикова в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26204-91);

-

- гидролитическую кислотность почвы согласно ГОСТ 26212-2021;

-

- агрегатный состав почвы по методу Н.И. Савинова;

-

- твердость почвы – с помощью твердомера Ю.Ю. Ревякина (Сироткин, В.В., Сироткин, В.М., 2001);

-

- объемную массу почвы определяли объемно-весовым методом

(Федорец, Медведева, 2009).

Результаты и обсуждение . Деревья яблони предъявляют определенные требования к почвам. Поскольку это многолетняя культура, то деревья развивают мощную корневую систему. Основная масса корней находится в слое почвы от 20 до 80 см. Оптимальные агрохимические показатели почвы для яблони должны обеспечивать баланс между кислотностью, содержанием питательных веществ и органическим веществом. Это способствует здоровому росту и развитию корневой системы, что, в свою очередь, положительно сказывается на общем состоянии растения.

Известно, что органическое вещество определяет агрономические свойства и режимы почвы – водный и тепловой, а также обеспеченность элементами питания. Органическое вещество почвы включает растительные и в меньшей степени животные остатки, которые находятся на различных стадиях разложения, а также специфические почвенные органические вещества - гумус.

Как отмечает Кирюшин В.И. (1996), циклические процессы синтеза и трансформации органического вещества в агроэкосистемах лежат в основе всех биогеохимических круговоротов биофильных элементов. На почвах с высоким содержанием органического вещества снижается потеря элементов питания из минеральных удобрений. Оно также способствует активности почвенных микроорганизмов, которые помогают в разложении органических материалов и высвобождении питательных веществ для корней яблони.

В нашем опыте почва характеризуется как достаточно плодородная, Почва темно-серая лесная, мощность гумусового горизонта составляет 25-30 см. Содержание гумуса составляет 4,2% (по Тюрину), а это один из основных показателей плодородия. Согласно группировке почв обеспеченность гумусом средняя.

По механическому составу почва тяжелосуглинистая, иловато-пылеватая. Подстилающей породой служит тяжелый лессовидный суглинок.

Оптимальный уровень pH для яблони составляет 6,0-7,0. При слишком кислой почве (pH ниже 6,0) доступность некоторых питательных веществ, таких как фосфор и кальций, снижается, что может привести к дефициту этих элементов для корней. Слишком щелочная почва (pH выше 7,0) также может ограничивать доступность питательных веществ, особенно железа и марганца. В опыте кислотность почвы рН ксl – 5,6-5,8 в слоях 0-20 и 20-40 см, почва близкая к нейтральной (табл. 1). В слое 40-60 см почва слабокислая. Исходя из градации почв по гидролитической кислотности согласно ГОСТ 26212-2021 можно сказать, что во всех изучаемых слоях почва среднекислая.

Яблоня нуждается в достаточном количестве макро- и микроэлементов для нормального роста и развития. Основные макроэлементы включают азот (N), фосфор (P) и калий (K). Азот способствует росту зеленой массы, фосфор -развитию корней и цветению, а калий - устойчивости к болезням и стрессам. Микроэлементы, такие как железо, марганец, цинк и бор, также важны для нормального функционирования растения.

В почве содержится 45,3 мг/100 г гидролизуемого азота (по Тюрину-Кононовой, Корнфильду).

Таблица 1 - Агрохимические показатели почвы в яблоневом саду

|

рН ксl |

Гидролитическ ая кислотность: мг-экв/100 г почвы |

Содерж. легкогидролизуем ого азота, мг/100 г почвы |

Содерж. подвиж. Р 2 О 5 , мг/10 г почвы |

Содерж. обменного К 2 О, мг/100г почвы |

Сумма поглощ. оснований, мг-экв/ 100 г почвы |

|

0-20 cм |

|||||

|

5,8 \ |

4,5 1 |

45,3 |

11,8 |

11,1 |

29,03 |

|

20-40 см |

|||||

|

5,6 \ |

4,8 1 |

39,8 |

9,4 1 |

8,7 1 |

24,55 |

|

40-60 см |

|||||

|

5,2 1 |

5,0 1 |

31,6 |

6,1 1 |

5,2 1 |

20,12 |

Обеспеченность легкогидролизуемым азотом в слое 0-20 см средняя (согласно градации - 40-50 мг/100 г почвы), ниже в слоях 20-40 и 40-60 см – низкая (30-40 мг/100 г почвы).

Выявлено повышенное содержание обменного калия в верхних слоях почвы – до 12 мг/100г, в нижних – среднее – до 8 мг/100г.

Обеспеченность подвижным фосфором в верхнем слое 0-20 см повышенная, ниже - средняя (5-10 мг/100г).

Поглотительная способность почвы имеет очень большое значение для питания растений и взаимодействия между почвой и внесенными удобрениями. Поглощенные основания определяют и реакцию почвенного раствора, и питательный режим почвы в целом. Присутствие в почвенном растворе различных солей обусловливает обменные реакции между твердой и жидкой фазами почвы. Так, из почвенно-поглощающего комплекса могут вытесняться и обмениваться кальций, магний, калий и др. В почве опытного участка сумма обменных оснований в слое 0-20 см равна 29,03 мг экв./100 г. С глубиной снижается до 20,12 мг экв./100 г. Это говорит о необходимости известкования почвы.

Для всех сельскохозяйственных культур, в том числе и яблони, оптимальные условия для роста растений создаются на макроструктурных почвах, где преобладают частицы размером от 0,25 до 10 мм. В такой почве обеспечивается благоприятный воздушный и водный режимы. Это, в свою очередь, стимулирует развитие почвенной биоты, которая выполняет исключительную роль в процессе трансформации органических остатков и перевода питательных веществ в доступные для растений формы. Поскольку в структурной почве больше накапливается влаги, то такая почва в меньшей степени подвержена эрозионным процессам.

Суглинистые почвы содержат сбалансированное количество песка, пыли и глины, что обеспечивает хорошую водоудерживающую способность и пористость. Это позволяет корням яблони получать достаточное количество воды и кислорода, что способствует их здоровому росту и развитию.

Агрегатный анализ почвы в яблоневом саду показал, что на опытном участке структурное состояние почвы в слое 0-20 см отличное, 20-40 и 40-60 см – хорошее и в слое 60-80 см – удовлетворительное (Долгов, Бахтин, 1966) (табл. 2).

Таблица 2 - Гранулометрический состав почвы в яблоневом саду, % (сухое просеивание)

|

Содержание агрегатов, %, А*, В* |

Размер агрегатов, мм |

||||||

|

10-7 |

7-5 |

5-3 |

3-2 |

2-1 |

1-0,25 |

Сумма структурных агрегатов |

|

|

0-10 см |

10,20 |

10,22 |

14,94 |

13,37 |

15,08 |

11,30 |

75,11 |

|

10-20 см |

9,00 |

8,02 |

14,24 |

13,37 |

16,15 |

11,42 |

72,20 |

|

20-40 см |

7,10 |

6,33 |

11,82 |

12,47 |

16,07 |

13,42 |

67,21 |

|

40-60 |

5,12 |

4,22 |

8,26 |

10,10 |

15,16 |

15,36 |

58,22 |

|

60-80 |

6,06 |

3,44 |

6,47 |

8,97 |

13,16 |

16,78 |

54,88 |

В слое почвы 0-20 см преобладают агрономически ценные агрегаты размером 2-1 мм - 15,08-16,15%. В слое почвы 20-40 см преобладают агрегаты размером 2-1 мм – 16,07%. В слое 40-60 см - размером 2-1 и 1-0,25 мм – 15,16 и 15,36% соответственно. И в слое почвы 60-80 см выявлено больше всего агрегатов мелкой фракции 1-0,25 мм – 16,78%.

Объемная масса почвы является важным показателем физического состояния и плодородия, поскольку определяет водный и воздушный режимы, а также рост и развитие растений. Показатели объемной массы используют для характеристики плотности почвы, от которой во многом зависит рост корневой системы.

Высокая объёмная масса обычно указывает на меньшую пористость, что может затруднять проникновение корней в почву и ограничивать доступ кислорода, необходимого для дыхания корней. Это может привести к замедлению роста корней и ухудшению общего состояния растения.

Почвы с высокой объёмной массой могут хуже удерживать воду, что приводит к её быстрому высыханию. Это может вызвать дефицит влаги для корней яблони, особенно в засушливые периоды. Плотные почвы с высокой объёмной массой также могут затруднять доступ корней к питательным веществам, так как они менее доступны для поглощения.

Оптимальная плотность сложения почвы для плодовых культур, в том числе и яблони, находится в интервале от 1,0 до 1,6 г/см3. На легких почвах значение оптимальной плотности больше, на тяжелых меньше.

В нашем опыте почва содержится под сплошным естественным задернением в междурядье. В ряду насыпана мульча из древесной стружки толщиной 10 см и шириной в 1,2-1,4 м для защиты от сорных растений и сохранения влаги. Объемную массу почвы определяли в ряду между деревьями, т.е. на расстоянии 1,5 м от деревьев (табл. 3).

Таблица 3 - Объемная масса почвы в яблоневом саду, г/см3

|

Слой почвы, см |

Апрель |

Июнь |

Август |

Октябрь |

|

0-20 |

1,19 |

1,21 |

1,22 |

1,24 |

|

20-30 |

1,22 |

1,24 |

1,25 |

1,27 |

|

30-40 |

1,28 |

1,29 |

1,30 |

1,31 |

|

40-50 |

1,36 |

1,37 |

1,37 |

1,37 |

|

50-60 |

1,44 |

1,45 |

1,45 |

1,45 |

|

60-80 |

1,49 |

1,50 |

1,52 |

1,52 |

|

НСР 05 |

0,015 |

0,017 |

0,016 |

0,019 |

Анализ результатов позволяет заключить, что в начале сезона вегетации в апреле объемная масса почвы в верхних слоях до 0-40 см достоверно ниже по сравнению с аналогичными показателями в июне, августе и октябре. Это можно объяснить запасами влаги в результате выпадения достаточно большого количества осадков в зимнее время.

Если сравнивать более глубокие слои почвы, то в апреле объемная масса почвы была достоверно ниже по сравнению с остальными сроками определения показателя. В августе и октябре в слоях почвы от 40-50 до 60-80 см объемная масса почвы была одинаковой и составила от 1,37 до 1,52 г/см3. В целом можно сказать, что согласно классификации Н.А. Качинского, слой почвы 0-30 см характеризуется, как пашня уплотнена, на глубине 30-40 см в августе и октябре почва сильно уплотнена. Начиная с глубины 50 см и до 80 см с начала и до конца периода вегетации плотность почвы соответствует типичным величинам для подпахотных горизонтов – 1,44-1,55 г/см3.

Такое же важное значение для деревьев яблони имеет и твердость почвы, которая оказывает прямое влияние на рост корневой системы, скорость и площадь освоение корнеобитаемого слоя. Корни яблони нуждаются в определенной степени рыхлости почвы для нормального роста и развития. Если почва слишком твердая, корни могут испытывать трудности с проникновением вглубь, что ограничивает их способность поглощать воду и питательные вещества. Это может привести к замедлению роста дерева, снижению и ухудшению общего состояния растения.

С другой стороны, слишком рыхлая почва также может быть неблагоприятной, так как она может не обеспечивать достаточную поддержку для корней, что может привести к их повреждению и ухудшению устойчивости дерева. Оптимальный рост корней яблони обеспечивает твердость почвы от 7 до 9 кг/см3 в верхних слоях и от 25 до 35 кг/см3 в нижних. Такая твердость почвы обеспечивает баланс между достаточной рыхлостью для проникновения корней и достаточной плотностью для их поддержки.

Анализ результатов наших исследования показал, что на твердость почвы оказали влияние глубина взятия пробы и период вегетации (табл. 4). Наименьшая твердость была отмечена в верхних слоях почвы 0-20 см – 8,0-8,5 кг/см2 в апреле, 8,4-8,8 кг/см2 в июне и 8,7-9,0 кг/см2 в августе. В октябре в слое

10-20 см твердость почвы вышла за пределы оптимальных значений и составила 9,4 кг/см2.

Таблица 4 - Твердость почвы в яблоневом саду, кг/см2

|

Слой почвы, см |

Апрель |

Июнь |

Август |

Октябрь |

|

0-10 |

8,0 |

8,4 |

8,7 |

8,9 |

|

10-20 |

8,5 |

8,8 |

9,0 |

9,4 |

|

20-30 |

12,7 |

13,0 |

13,8 |

14,2 |

|

30-40 |

24,1 |

28,2 |

28,9 |

29,6 |

|

40-50 |

30,6 |

31,8 |

33,0 |

33,0 |

|

50-60 |

33,8 |

34,8 |

34,8 |

34,8 |

|

60-80 |

36,8 |

36,8 |

36,8 |

36,8 |

|

НСР 05 |

0,41 |

0,38 |

0,44 |

0,49 |

В апреле твердость почвы в слоях вплоть до глубины 50-60 см была ниже по сравнению с другими сроками проведения исследований и находилась в пределах от 12,7 кг/см2 в слое 20-30 см до 33,8 кг/см2 в слое 50-60 см. Начиная с глубины 60-80 см твердость почвы была одинаковой во все сроки отбора проб и составила 36,8 кг/см2, что выходит за пределы оптимальных значений для нижних слоев почвы.

Биологическая активность почвы определяет её плодородие. Известно, что в 1 г почвы содержится 109 бактерий, 0,2-3 млн. водорослей и других микроорганизмов. Мульчирование поверхности почвы оказывает значительное влияние на её биологическую активность. Улучшение структуры способствует повышению влагоемкости и воздухопроницаемости. Поддерживается оптимальная влажность и регулируется температурный режим, т.е. создаются благоприятные условия для жизнедеятельности микроорганизмов, которые нуждаются в достаточном количестве влаги для своей активности. Мульча защищает почву от перегрева летом и переохлаждения зимой. По мере разложения мульчи высвобождаются питательные вещества, которые используются микроорганизмами и растениями.

Мульча защищает поверхность почвы от эрозии, что помогает сохранить верхний плодородный слой почвы, в котором сосредоточена основная масса микроорганизмов. Препятствует прорастанию сорняков, которые могут конкурировать с культурными растениями за питательные вещества и влагу. Это снижает нагрузку на почвенные микроорганизмы, которые могут испытывать дефицит ресурсов в условиях конкуренции с сорняками. Кроме того, мульча создает благоприятные условия для обитания дождевых червей и других почвенных животных, которые играют важную роль в перемешивании почвы и улучшении ее структуры. Также мульча предотвращает уплотнение почвы, что улучшает доступ кислорода к корням растений и почвенным микроорганизмам [11, 14-15].

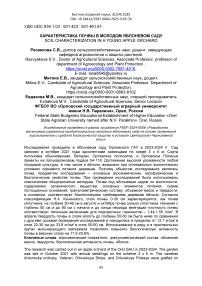

Результаты наших исследований по биологической активности почвы в саду показаны на рисунке 1.

Анализ результатов позволяет заключить, что биологическая активность в почве, покрытой мульчой, в слое 0-10 см больше на 20,8%, в слое 10-20 см – на 17,5% и в слое 20-30 см – на 18,5% по сравнению с почвой под естественным залужением в междурядьях сада. Разложение льняного полотна в течение пяти месяцев в варианте с мульчой составило 79,4-84,2%, в варианте с естественным залужением - 58,6-63,8%.

Рисунок 1 – Разложение льняного полотна в почве с мая по сентябрь включительно (150 дней)

Выводы. Почва под яблоневым садом по кислотности, содержанию органического вещества, основных элементов питания, сумме поглощенных оснований, гранулометрическому составу, объемной массе и твердости, в основном, соответствует биологическим требованиям деревьев яблони. Использование в ряду и в приствольных кругах мульчирующего материала позволило повысить биологическую активность почвы в верхних слоях на 17,520,8%.