Характеристика проявлений эпидемического процесса актуальных природно-очаговых инфекций на территории Самарской области

Автор: Чупахина Л.В., Вандышева Т.В., Билв А.Е., Билва Н.А.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Общественное здоровье, организация здравоохранения, история медицины

Статья в выпуске: 3 т.13, 2023 года.

Бесплатный доступ

Особенности ландшафтно-географических условий Самарской области, богатый мир флоры и фауны создают благоприятные условия для существования природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний. Высокая плотность населения, наличие крупных городов (Самара, Тольятти), увлечение жителей региона загородным отдыхом в совокупности с развитым сельским хозяйством обусловливают высокий риск заражения людей возбудителями природно-очаговых инфекций.Цель исследования - анализ проявлений эпидемического и эпизоотического процессов природно-очаговых инфекций в Самарской области для её районирования по степени опасности заражения населения актуальными зоонозами.Материал и методы. Использованы сведения о заболеваемости населения (форма № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях») за период с 2019 по 2021 гг., данные иммунологического обследования жителей муниципальных образований с помощью иммуноферментного анализа, результаты обследования объектов внешней среды в природных очагах (индикация геномов и антигенов вирусов и бактерий), позвоночных животных и их погадках, помёте, членистоногих с помощью полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа. Кластерный анализ выполняли с помощью прикладной программы для персонального компьютера «Statgraphics plus for Windows.Результаты. Определены территории с высоким, умеренным и низким риском заражения населения Самарской области геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, вирусным клещевым энцефалитом, туляремией, лептоспирозами, Ку-лихорадкой и лихорадкой Западного Нила. Показано, что наиболее актуальным зоонозом является геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.Заключение. Составленные картографические отображения административных образований Самарской области с различным риском заражения и заболевания людей природно-очаговыми инфекциями актуальны для планирования профилактических мероприятий.

Природно-очаговые инфекции, зоонозы, риск заражения, заболеваемость, эпидемический процесс, профилактические мероприятия

Короткий адрес: https://sciup.org/143180684

IDR: 143180684 | УДК: 616-036.22:616-022 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2023.3.OZOZ.2

Текст обзорной статьи Характеристика проявлений эпидемического процесса актуальных природно-очаговых инфекций на территории Самарской области

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ REVIEW ARTICLE УДК 616-036.22:616-022

Самарская область располагается на территории лесостепной и степной зон европейской части Российской Федерации с большой сетью природных и искусственных водоёмов [1–5]. Особенности ландшафтно-географических условий, богатый мир флоры и фауны создают благоприятные условия для формирования обширных, часто сопряжённых природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний [6–9], а достаточно высокая плотность населения, наличие крупных городов, таких как Самара и Тольятти, широкое распространение увлечения жителей региона загородным отдыхом в совокупности с развитым сельским хозяйством обусловливают высокий риск тесного контакта людей с резервуарами природноочаговых инфекций и переносчиками опасных инфекционных заболеваний [10, 11].

В связи с этим представлялось актуальным провести оценку степени опасности заражения людей на различных административных территориях Самарской области актуальными природно-очаговыми инфекциями.

Цель работы: провести анализ проявлений эпидемического (ЭП) и эпизоотического процессов природноочаговых инфекций в Самарской области для её районирования по степени опасности заражения населения актуальными зоонозами.

Задачи исследования:

-

1. Определить характеристики проявлений ЭП геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), вирусного клещевого энцефалита (ВКЭ), туляремии, лептоспирозов, Ку-лихорадки и лихорадки Западного Нила (ЛЗН) на основании данных заболеваемости и иммунологических маркеров инфицированности населения (2019–2021 гг.).

-

2. Определить характеристики эпизоотического процесса ГЛПС, ВКЭ, туляремии, лептоспирозов, Ку-ли-хорадки и ЛЗН на основании данных индикации антигенов

-

3. Провести кластерный анализ для выделения территорий с наиболее высоким риском заражения и заболевания людей ГЛПС.

-

4. Составить картографические отображения административных образований Самарской области с различным риском заражения и заболевания людей актуальными природно-очаговыми инфекциями.

возбудителей природно-очаговых инфекций в тканях позвоночных животных (резервуарах инфекции в природных очагах) и членистоногих (переносчиков инфекций).

Материал и методы исследования

В качестве материала исследования использовали официальные сведения о заболеваемости населения (форма № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях») за период с 2019 по 2021 гг., результаты иммунологического обследования жителей муниципальных образований, результаты обследования объектов внешней среды в природных очагах. Группы лиц (по 25 человек в каждом районе области) для иммунологического обследования формировали методом случайной выборки.

Методы иммунологических исследований, проведённых в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», приведены в таблице 1.

Материал из объектов внешней среды (позвоночные животные, членистоногие – переносчики инфекций, погадки, помёт) исследовали путём индикации генетических маркеров, антигенов вирусов и бактерий с помощью ПЦР, ИФА в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области». Всего за 3 года на ГЛПС исследовано 1520 проб (грызуны), ВКЭ – 1439 (грызуны, клещи), туляремию – 4068 (грызуны, клещи, погадки и помет), лептоспирозы – 1620 (грызуны), Ку-лихорадку – 1813 (грызуны), ЛЗН – 1254 (комары).

Кластерный анализ выполняли с помощью прикладной программы для персонального компьютера «Statgraphics plus for Windows».

Таблица 1. Иммунологические методы обследования населения Table 1. Immunological methods of population survey

|

Нозологическая форма |

Наименование метода |

Наименование диагностикума |

|

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом |

РНИФ |

Набор реагентов «Диагностикум геморрагической лихорадки с почечным синдромом культуральный поливалентный для непрямого метода иммунофлюоресценции» «Диагностикум ГЛПС» |

|

Вирусный клещевой энцефалит |

ИФА |

Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу клещевого энцефалита «ВектоВКЭ-IgМ» Набор реагентов для иммуноферментного выявления и количественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу клещевого энцефалита «ВектоВКЭ-IgG» |

|

Лептоспирозы |

РМАЛ |

Штаммы лептоспир (получены из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи) |

|

Лихорадка Западного Нила |

ИФА |

Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу Западного Нила в сыворотке (плазме) крови «ВектоНил-IgG». Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу Западного Нила в сыворотке (плазме) крови «ВектоНил-IgМ» |

|

Ку-лихорадка |

ИФА |

Набор реагентов «Тест система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к антигенам коксиелл Бернета (ИФА-анти-Ку-G») |

|

Туляремия |

МСР, РА, РНГА |

Диагностикум туляремийный жидкий для объемной и кровянокапельной реакции агглютинации. Набор реагентов диагностикум эритроцитарный туляремийный иммуноглобулиновый жидкий («РНГА-Тул-ИГ-СтавНИПЧИ») |

Результаты исследования

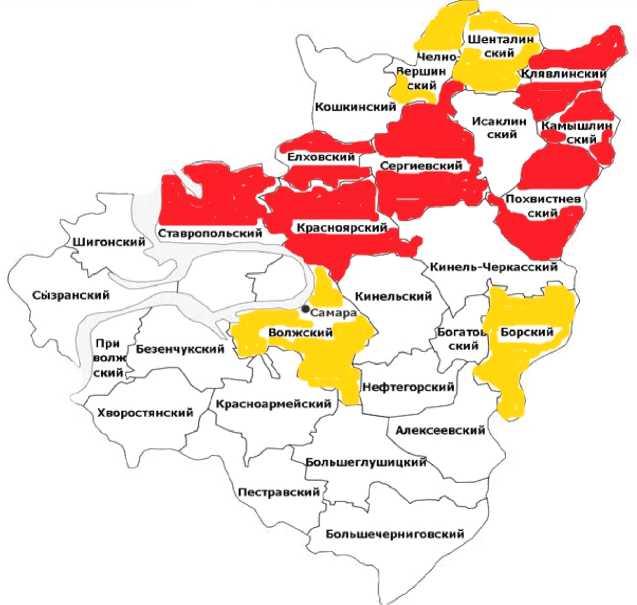

Как показали данные оценки динамики заболеваемости ГЛПС, она снизилась в Самарской области в 8,5 раз в период с 2019 по 2021 г. Результаты районирования Самарской области по степени опасности заражения и заболевания этой актуальной природно-очаговой инфекцией по результатам кластерного анализа приведены на рис. 1.

В первую группу (с высоким риском) были включены территории с уровнем заболеваемости населения (случаев на 100 тыс. населения) более 24,5, во вторую (с умеренным риском) – от 8,2 до 24,5, в третью (с низким риском) – менее 8,2.

Данные показывают, что территории с высоким риском заражения населения находятся на севере региона в лесной и лесостепной зоне: Похвистневский, Ка-мышлинский, Красноярский, Елховский, Клявлинский и Сергиевский районы (27 % сельских муниципальных образований). Исключение составляют Кошкинский и Исаклин-ский районы, где ландшафтно-географические условия идентичны вышеуказанным северным районам, но риск заражения и заболевания низкий, что требует дальнейшего изучения эпизоотической и эпидемической ситуаций. Районы с низким риском заражения и отсутствием заболеваемости населения ГЛПС располагаются на юге Самарской области (в лесостепной и степной зонах).

Данные о скрыто протекающем ЭП ГЛПС среди населения ряда муниципальных районов подтверждены резуль- татами выборочного серологического обследования населения (отмечено наличие феномена «проэпидемичивания» населения). Так, наибольшие доли серопозитивных лиц в выборках (4–16 %) выявлены как раз в районах с наибольшей заболеваемостью: Похвистневском, Камышлинском, Красноярском районах, а также в районах с умеренным риском заражения населения – Волжском и Борском.

Практически та же картина наблюдалась при оценке доли положительных проб из объектов окружающей среды (5,4–15,4 %) на территориях с высоким риском заражения и заболевания ГЛПС.

В связи с низкой заболеваемостью населения Самарской области лептоспирозами, туляремией, отсутствием зарегистрированных манифестных случаев заболевания ВКЭ, ЛЗН и Ку-лихорадкой, нами выделены районы риска заражения этими инфекциями на основании результатов серологического обследования невакцинированных жителей и данных индикации антигенов возбудителей заболеваний в объектах окружающей среды.

Установлено, что в трёх северных районах Самарской области (Камышлинском, Ставропольском, Шента-линском) частота встречаемости маркеров инфицирования населения ВКЭ составила от 48 до 84 %, а выявление материалов возбудителя в объектах внешней среды регистрировалось только в Ставропольском, Волжском и Бе-зенчукском районах (в 0,9–3,3 % исследованных проб).

Высокий риск

Умеренный риск

Низкий риск

Рисунок 1. Распределение районов с различным риском заражения ГЛПС на карте Самарской области

Figure 1. Distribution of areas with different risk of infection with hemorrhagic fever with renal syndrome on the map of the Samara region

Антитела к антигенам возбудителя туляремии были обнаружены у 8–76 % обследованных лиц в Волжском, Ставропольском, Сызранском и Хворостянском районах, в то время как в объектах окружающей среды антигены F. tularensis обнаружены в Ставропольском и Волжском районах. Аналогичные неполные «совпадения» данных серологических обследований населения и выявляемости маркеров вирусов и бактерий в объектах окружающей среды имели место и при изучении других природно-очаговых инфекций, рассмотренных в настоящем исследовании.

Тем не менее, полученные сведения позволили нам составить карту риска заражения населения актуальными зоонозами (рис. 2).

Туляремия

Лептоспирозы

Лихорадка

Западного Нила

Вирусный клещевой энцефалит

Ку-лихорадка

Рисунок 2. Районы Самарской области с риском заражения населения актуальными природно-очаговыми инфекциями

Figure 2. Districts of the Samara region with a risk of infection of the population with actual natural focal infections

Как видно из рисунка 2, в 14 из 26 районов Самарской области население подвержено риску заражения туляремией, лептоспирозами, ВКЭ, ЛЗН и Ку-лихорадкой. Причём, в четырёх районах (Волжском, Сызранском, Пох-вистневском, Шенталинском) одновременно встречаются две и более такие природно-очаговые инфекции.

Обсуждение результатов исследования

Результаты проведённых исследований показали, что наиболее актуальной природно-очаговой инфекцией на территории Самарской области является ГЛПС, активно действующие природные очаги которой располагаются в 11 из 26 сельских муниципальных образований. В рассматриваемом периоде времени (2019–2021 гг.) заболеваемость этой инфекцией составляла от 3,2 до 27,3 случаев на 100 тыс. населения, в то время как ВКЭ не регистрировался, а туляремия, Ку-лихорадка и ЛЗН встречались за 3 года в количестве от 1 до 2-х случаев. Исключение составили только лептоспирозы (15 случаев за 3 года).

Вместе с тем высокий уровень «проэпидемичивания» сельского населения в ряде районов наряду с положительными результатами индикации маркеров бактерий и вирусов обусловливают реальную угрозу заражения населения рассмотренными в настоящем исследовании природно-очаговыми инфекциями. В связи с этим полученные результаты районирования территории Самарской области по степени риска заражения и заболевания актуальными зоонозами могут быть использованы для планирования профилактических мероприятий.

Выводы

-

1. Эпидемиологический процесс геморрагической лихорадки с почечным синдромом протекает наиболее активно в северных (лесных и лесостепных) районах Самарской области. Эпидемиологический процесс других актуальных природно-очаговых инфекций характеризуется неравномерностью распределения заболеваемости населения по территории Самарской области, а также феноменом «проэпидемичивания» (по данным индикации серологических маркеров инфицирования людей).

-

2. Эпизоотический процесс актуальных природноочаговых инфекций (по данным индикации генетических и иммунологических маркеров возбудителей заболеваний в объектах окружающей среды) по распространённости на

-

3. На основании результатов кластерного анализа выделены районы Самарской области с высоким, умеренным и низким риском заражения людей геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

-

4. Составлены картографические отображения административных образований Самарской области с различным риском заражения и заболевания людей туляремией, лептоспирозами, вирусным клещевым энцефалитом, лихорадкой Западного Нила и Ку-лихорадкой.

-

5. Результаты проведённых исследований актуальны для оптимизации работы по профилактике природноочаговых инфекций среди населения Самарской области.

территории Самарской области совпадает с частотой встречаемости феномена «проэпидемичивания» населения.

Список литературы Характеристика проявлений эпидемического процесса актуальных природно-очаговых инфекций на территории Самарской области

- Иванов Е.И. Экология Самарского региона. М.: Промиздат, 2006:213. [Ivanov E.I. Ecology of the Samara region. M.: Profizdat, 2006:213. (In Russ)].

- Родимов И.О. Геоэкологическая оценка и картографирование Самарской области на основе анализа водохозяйственной организации территории: дис. ... канд. геогр. наук. Самара, 2008:203. [Rodimov I.O. Geoecological assessment and mapping of the Samara region based on the analysis of the water management organization of the territory: dis. ... candidate of Geographical Sciences. Samara, 2008:203. (In Russ)].

- Воронин В.В., Гавриленкова В.А. География Самарской области. Самара: ГОУ СИПКРО, 2008:266. [Voronin V.V., Gavrilenkova V.A. Geography of the Samara region. Samara: GO SIPKRO, 2008:266. (In Russ)].

- Макурина О.Н., Низаметдинова Д.Р. Основные сведения о качестве природной среды и состоянии природных ресурсов самарской области. Вестник медицинского института «РЕАВИЗ». Реабилитация, Врач и Здоровье. 2020;(2): 159-167. [Makurina O.N., Nizametdi-nova D.R. Brief profile about the quality of the environment and its resources in the samara region. Bulletin of the Medical Institute "REAVIZ" (REHABILITATION, DOCTOR AND HEALTH). 2020;(2):159-167. (In Russ)]

- Власова Н.В., Дюжаева И.В., Коржев Д.А. и др. Реестр особо охраняемых природных территорий регионального значения Самарской области / Министерство природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области. Самара: Экотон, 2010:259. [Vlasova N.V., Dyuzhaeva I.V., Korzhev D.A., etc. Register of Specially Protected Natural Territories of regional significance of the Samara region / Ministry of Nature Management, Forestry and Environmental Protection of the Samara Region. Samara: Ekoton, 2010:259. (In Russ)].

- Саксонов С.В., Лысенко Т.М., Ильина В.Н. и др. Зеленая книга Самарской области: редкие и охраняемые растительные сообщества. Под ред. Г.С. Розенберга. Самара: СмарНЦ РАН, 2006:201. [Saksonov S.V., Lysenko T.M., Ilyina V.N., etc. The Green Book of the Samara region: rare and protected plant communities. Edited by G.S. Rosenberg. Samara: Karsc RAS, 2006:201. (In Russ)].

- Супильников А.А., Чебыкин А.В., Трифонова М.В. Клинико-статистические показатели общественного здоровья и здравоохранения России и методики их расчета. учебное пособие. Самара, 2012. [Supilnikov A.A., Chebykin A.V., Trifonova M.V. Clinical and statistical indicators of public health and public health care in Russia and methods of their calculation. Textbook. Samara, 2012. (In Russ)]

- Ясюк В.П., Митрошенкова А.Е. Флора и фауна левобережной поймы реки Самары: учебное пособие. Самара: ПГСГА, 2014:90. [Yasyuk V.P., Mitroshenkova A.E. Flora and fauna of the left-bank floodplain of the Samara River: a textbook. Samara: PGSA, 2014:90. (In Russ)].

- Котова Т.В., Малхазова С.М., Орлов Д.С., Шартова Н.В. Атлас природноочаговых болезней: картографическое исследование для территории России. М., 2012:16-26. [Kotova T.V., Malkhazova S.M., Orlov D.C., Shatrova N.V. Atlas of natural focal diseases: cartographic research for the territory of Russia. Moscow, 2012:16-26. (In Russ)].

- Кузнецова Р.С., Зуева О.Г. Природно-очаговая заболеваемость на территории Самарской области. Известия Самарского научного центра РАН. 2015;17(4):258-268. [Kuznetsova R.S., Zueva O.G. Natural focal morbidity in the Samara region. Proceedings of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. 2015;17(4):258-268. (In Russ)].

- Фирулина И.И. Анализ заболеваемости Самарской области по основным классам заболеваний. Современные проблемы науки и образования. 2015;3. [Firulina I.I. Analysis of the incidence of the Samara region by the main classes of diseases. Modern problems of science and education. 2015;3. (In Russ)].