Характеристика растительности изолированной останцовой возвышенности междуречья Сельгона и Харпи (Среднеамурская низменность)

Автор: Великий А.С., Ткачук Г.С.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биоразнообразие и заповедное дело

Статья в выпуске: 2-3 т.24, 2021 года.

Бесплатный доступ

Представлена характеристика растительности изолированной останцовой возвышенности в междуречье Сельгона и Харпи. Составлена карта шести растительных ассоциаций с преобладанием лесного типа растительности. Выявлены факторы, обуславливающие разнообразие флоры возвышенности.

Растительность, останцовая возвышенность, растительные ассоциации

Короткий адрес: https://sciup.org/143176824

IDR: 143176824 | УДК: 581.9(571.62) | DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-108-111

Текст научной статьи Характеристика растительности изолированной останцовой возвышенности междуречья Сельгона и Харпи (Среднеамурская низменность)

Образец цитирования: Великий А.С., Ткачук Г.С. Характеристика растительности изолированной останцовой возвышенности междуречья Сельгона и Харпи (Среднеамурская низменность) // Региональные проблемы. 2021 9593-2021-24-2-3-108-111.

Среднеамурская низменность характеризуется наличием обширных плоских или слабонаклонных поверхностей, окруженных болотами и марями, среди которых располагаются небольшие низкогорные массивы. Нередко посреди совершенно плоской поверхности встречаются одиночные сопки с крутыми склонами и острыми вершинами, зачастую такие сопки являются останцовыми возвышенностями [1]. Растительность низкогорных массивов и гор-изолятов достаточно хорошо исследована [1, 3]. Растительность же небольших останцовых возвышенностей исследована значительно меньше. Останцовые возвышенности – это верхушки горных цепей и массивов, погруженных своим основанием в толщу

Объектом нашего исследования явилась останцовая возвышенность, расположенная в Амурском районе Хабаровского края в заболоченном междуречье рек Сельгон и Харпи, в 7 км севернее поселка Сельгон. Останцовая возвышенность простирается с юго-запада к северо-востоку на 1,9 км и с северо-запада к юго-востоку на 1,7 км. Высота в наивысшей точке имеет значение в 97 метров над уровнем моря.

Полевые работы выполнены в сентябре 2020 г. в рамках пеших марш- рутов. Описание растительности проводилось на основе стандартных и общепринятых методов.

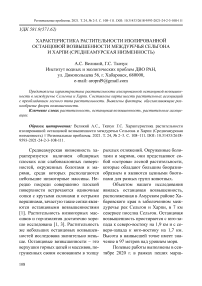

Установлено, что растительность обследуемой территории представлена шестью растительными ассоциациями. Подготовлена карта растительности, на которой показано распределение растительных ассоциаций на территории останцовой возвышенности (рис.).

Преобладающими лесами на обследуемой территории являются белоберезовые и березово-осиновые леса, расположившиеся в северной, восточной и южной частях возвышенности, в диапазоне высот от 40 до 60 метров над уровнем моря. Белоберезовые ассоци- ации граничат с березово-лиственничными редколесными сообществами по краям мари и занимают 58,11 га (33%). Образованию белоберезняков способствует избыточное увлажнение на слабонаклонных поверхностях.

Дубовые и дубово-широколиственные леса с участием ясеня маньчжурского, ильма японского и реже березы даурской занимают 39,92 га (22,7%). Дубняки распространены преимущественно по вершинам и склонам невысоких увалов. На сухих склонах южных экспозиций произрастают дубняки рододендрово-леспедециевые и леспедециевые, в более благоприятных условиях увлажнения и почвенного со-

Рис. Карта растительности останцовой возвышенности

Fig. Vegetation map of the remnant upland

Условные обозначения: 1 – дубовые, дубово-широколиственные леса; 2 – белоберезовые, березово-осиновые леса; 3 – лиственнично-березово-ольховые леса; 4 – осиново-березовые, осиновые леса; 5 – кустарниково-луговые ассоциации с редкой лиственницей и березой; 6 – березово-осиновые леса с широколиственными породами става в кустарниковом ярусе появляется лещина, чубушник тонколистный, барбарис амурский и другие неморальные кустарники.

Осиновые леса занимают 29,54 га (16,8%). Осина чаще всего образует смешанные насаждения с березой плосколистной, с дубом и другими широколиственными породами. Осина более требовательна к почве и увлажнению, чем береза, поэтому она чаще занимает бывшие площади широколиственных лесов на склонах и возвышениях, где образует чистые осинники. Такие осинники на исследуемой территории образуют крупные пятна в составе смешанных мелколиственных лесов. Наличие широколиственных пород в возобновлении свидетельствует о том, что осинник является вторичным сообществом, возникающим на месте дубового леса.

При ухудшении почвенных условий ближе к краю мари формируются лиственнично-березовые, лиственнично-березово-ольховые, березово-лиственничные леса, которые занимают 22,67 га (12,9%). В составе всех ярусов много общих видов с белоберезовыми ассоциациями, однако, несмотря на значительную флористическую общность, подчиненные ярусы существенно отличаются друг от друга по внешнему облику. Это вторичные леса, возникшие на месте лиственничных или смешанных, пройденных пожарами, поэтому в составе древостоя часто присутствуют крупные деревья лиственницы.

Лугово-кустарниковой и болотной растительностью в целом занято 16,19 га (9,2%). Кустарниково-луговая растительность представлена в ложбинах стока и на участках в плоских по- нижениях, развиваясь на почвах, имеющих сильное оглеение, подстилаемых линзами глин. На северо-западной стороне возвышенности у подножья увалов распространены вторичные мелколиственные (белоберезово-осиновые) леса с участием широколиственных пород, занимающие 9,44 га (5,4%). Эти леса производные и несут свойственные исходным типам черты в строении подлеска и покрова.

Основными факторами, определяющими разнообразие растительности исследуемой останцовой возвышенности, являются высота над уровнем моря, уровень обводненности болот, окружающих возвышенность, а также регулярность и интенсивность пожаров.

Список литературы Характеристика растительности изолированной останцовой возвышенности междуречья Сельгона и Харпи (Среднеамурская низменность)

- Махинов А.Н. Современное рельефообразование в условиях аллювиальной аккумуляции. Владивосток: Дальнаука, 2006. 231 с

- Куренцова Г.Э. Растительный покров приуссурийской части бассейна Амура. Владивосток, 1965. 72 с

- Рубцова Т.А. Гелунов А.Н. Сравнительная характеристика растительности и видового разнообразия сосудистых растений растительных формаций гор-изолятов среднеамурской низменности // Региональные проблемы. 2015. Т. 18, № 2. С. 24-29