Характеристика растительности зоны, переходной от горно-лесной к степной в районе озера Якты-Куль зауральского пенеплена

Автор: Гильманова Г.Р., Хайбуллина Л.С.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 4 т.16, 2007 года.

Бесплатный доступ

Приведена характеристика растительности зоны, переходной от горно-лесной к степной в районе озера Якты-Куль Зауральского пенеплена. Отмечена тенденция вытеснения луговыми, лесными и синантропными видами типичных степных сообществ.

Зауралье, растительность

Короткий адрес: https://sciup.org/148313117

IDR: 148313117

Текст научной статьи Характеристика растительности зоны, переходной от горно-лесной к степной в районе озера Якты-Куль зауральского пенеплена

В настоящее время практические все ландшафтные зоны Земли в большей или меньшей степени испытывают антропогенные воздействия. В числе наиболее преобразованных человеком оказались степи и лесостепи, которые в настоящее время встречаются в виде более или менее крупных массивов, а большей частью распаханы. Однако и сохранившиеся фрагменты некогда обширных территорий лишь приблизительно соответствуют смыслу понятий «лесостепь», «степь», поскольку они, возможно, за небольшим исключением, испытывают сильнейшее антропогенное давление и находятся на той или иной стадии деградации.

Объектом изучения выступил участок Зауральской равнины, являющейся переходной зоной от Уральской горной страны к ЗападноСибирской равнине. Зауральская равнина (со средними высотами от 300 и менее 500 м н.у.м.) в пределах Республики Башкортостан вытянута с севера на юг на 230 км, с запада на восток от 15-25 км в северной части до 60 км – в южной. Анализ литературных источников, статистических данных и собственных полевых наблюдений показал значительную изменчивость всех компонентов природной среды в пределах региона и, как следствие,

Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы, г. Уфа.

высокую мозаичность природных территориальных комплексов. Рельеф характеризуется наличием увалов, сопок, сочетающихся местами с озерными котловинами (Башкортостан, 1995). Отмечается общий уклон территории к востоку, к долине р.Урал. Подстилающие породы преимущественно каменноугольного возраста, местами перекрыты отложениями третичной и четвертичной систем (Геология…, 1964). Климат территории относится к выраженному засушливому типу со значительной годовой амплитудой температуры воздуха (35-36,40), сухой продолжительной зимой, жарким летом и в целом небольшим (330-380 мм/год) количеством осадков (Справочник…, 1965-68). Сумма активных температур в северной части 1500-18000, в южной 2000-22000, продолжительность безморозного период 100-105 дней и до 120 соответственно. Повторяемость засух – 20-30% (Власова, Кашапов, 2000). В течение года господствуют ветра западных румбов. Почвы преимущественно черноземные; наличие в южной части глинистых пород третичного возраста способствуют образованию солонцовых и солончаковых почв (Почвы…, 1995). Формы пространственного размещения типов почв и растительности отражают постоянно меняющиеся здесь геоморфологические условия и состав подстилающих пород, а также направления изменения климата и антропогенные нагрузки. Территория относится целиком к степной зоне, в северной части – ковыльноразнотравные степи, в юго-восточной – ковыльно-типчаковые; однако естественная растительность практически уничтожена (распашкой, выпасом), сохранилась отдельными участками. В Зауральском регионе Башкортостана степи и лесостепи, хотя и сильно урезанные и деформированные, сохранились и по сей день в качестве фрагментов самостоятельных ландшафтов. Однако они сильно эксплуатируются в качестве кормовой базы животноводства (главным образом как пастбища). Соответственно, налицо явления пастбищной дегрессии.

Для характеристики мы использовали метод индивидуальной характеристики типичных элементов мозаики, а именно, метод ключей, и метод профилей. Метод ключей пригоден для детального изучения типичных участков и сбора материала, пригодного для экстраполяции на территории аналогичных или близких ландшафтов. Метод профилей удобен для характеристики изменений по различным градиентам наземной фитомассы, её структуры, почвенного покрова, а также при сборе материала в пределах ключей.

В качестве ключевого участка были выбраны окрестности озера Якты-куль Абзелиловского района Республики Башкортостан – один из важных рекреационных районов на востоке Башкортостана. Площадь ключевого участка составляет около 50 кв. км. Территория эта интересна тем, что здесь на расстоянии в 10 км с запада на восток прослеживается значительная смена природных комплексов: от среднегорного ландшафта на западе (хребет Крыкты, лиственнично-березовый лес с примесью сосны, осины, абсолютные высоты до 970 м) до увалисто-грядового мелкосопочника Зауральского пенеплена со средними высотами 400-600 м и степной расти- тельностью на востоке. Климат – умеренно континентальный, осадки менее 400 мм в год, часты засушливые и полузасушливые периоды.

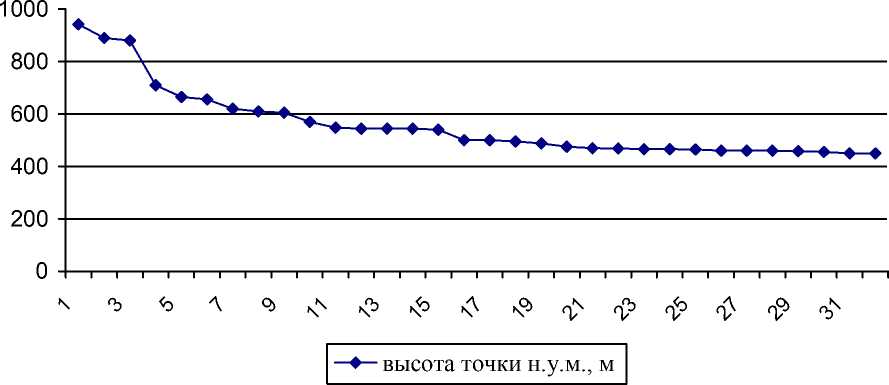

Точки описаний расположены на профиле, ориентированном с запада от хребта Крыкты на восток до оз.Суртанды (рис. 1). Полученная выборка представлена 32 описаниями, охватывающими все разнообразие растительных сообществ региона (табл. 1), привязанных к топографической карте масштаба 1:100000.

Рис. 1. Обобщенный профиль местности и расположение точек описания в рельефе.

В ходе флористического анализа описания были расположены в градиенте высотной поясности в интервале от 970 м до 430 м над уровнем моря. Профиль охватывает в среднем четыре складки рельефа с максимальными высотами в 970, 710, 500 и 475 м.

Экологическая стабильность ландшафтов, их устойчивость к антропогенным воздействиям обеспечивается в первую очередь природным разнообразием, сохранение которого – основная цель оптимизации существующих природных комплексов. В данной работе мы заострили внимание на систематической структуре флоры.

Всего на обследованной территории обнаружено 148 видов высших растений из 29 семейств. При идентификации видов и в ходе анализа флористических списков опирались на определитель высших растений Башкирской АССР (1988, 1989). Ведущее положение по числу видов (>5 видов) занимали 7 семейств: Asteraceae (25), Poaceae (16), Rosaceae (16), Fa-baceae (12), Lamiaceae (10), Apiaceae (10), Caryophyllaceae (7) (табл. 1). Большинство видов 32% относятся к мезофитам, 11% – мезоксерофитов, 15% – ксеромезофитов, 17% – ксерофитов.

Основной показатель невысокой антропогенной нагрузки – флористическое богатство описаний. В нашем случае наиболее многовидовые описания – 32 (46), 16,7 (30), 8,5 (28). Кроме того, отмечается таксономическое разнообразие, то есть многочисленность семейств, к которым относятся описываемые виды – от 11 до 16 семейств, наиболее характерные площадки – 1, 9, 20, 29, 30. Наименее «представительные» площадки – описания №№ 21-28, а также 13 и 19, расположенные на межгрядовых понижениях, используемых преимущественно для пастьбы скота.

Таблица 1

Смена ведущих семейств и типов растительности по профилю

|

№ опи сания |

растительность |

абсолют-ная вы сота, м |

to О -12 S to О 3 У |

to S to § to 3 У |

to to о to 12 to to & <2 -2 P to S to у to |

to <3 to to 5 to CO |

to Q to to Q 2 ^ |

to <3 to to <3 CO |

to <3 to to <3 |

to 2 to to 2 S Q 4 |

to 2 to to 2 |

to <3 to d |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

Общее число видов в ведущих семействах: |

25 |

16 |

16 |

12 |

10 |

10 |

7 |

|||||

|

1 |

лиственично-березовое редколесье |

942 |

24 |

14 |

1,7 |

3 |

5 |

1 |

. |

1 |

3 |

2 |

|

2 |

лиственично-березовое редколесье |

890 |

16 |

10 |

1,6 |

. |

1 |

2 |

. |

2 |

3 |

. |

|

3 |

горная степь |

880 |

21 |

12 |

1,7 |

2 |

3 |

4 |

2 |

2 |

1 |

. |

|

4 |

горная петро-фитная степь |

710 |

21 |

10 |

2,1 |

5 |

1 |

3 |

1 |

2 |

. |

2 |

|

5 |

степь |

665 |

28 |

12 |

1,5 |

4 |

6 |

5 |

1 |

3 |

1 |

. |

|

6 |

степь |

655 |

19 |

11 |

1,7 |

3 |

3 |

2 |

1 |

1 |

1 |

3 |

|

7 |

горная степь |

620 |

30 |

14 |

2,1 |

5 |

5 |

3 |

1 |

2 |

2 |

1 |

|

8 |

степь |

610 |

28 |

11 |

2,5 |

6 |

4 |

6 |

3 |

2 |

1 |

. |

|

9 |

степь |

605 |

22 |

14 |

1,6 |

5 |

4 |

1 |

. |

1 |

1 |

2 |

|

10 |

степь |

570 |

19 |

10 |

1,9 |

3 |

4 |

4 |

1 |

1 |

1 |

2 |

|

11 |

березняк |

548 |

15 |

10 |

1,5 |

. |

1 |

4 |

2 |

2 |

. |

. |

|

12 |

степь |

544 |

15 |

8 |

1,9 |

5 |

1 |

2 |

1 |

1 |

. |

1 |

|

13 |

степь |

544 |

9 |

5 |

1,8 |

2 |

3 |

2 |

1 |

. |

. |

. |

|

14 |

луг |

544 |

12 |

6 |

2 |

3 |

2 |

2 |

. |

. |

. |

. |

|

15 |

степь, слабо стравлено |

540 |

10 |

4 |

2,5 |

4 |

3 |

2 |

. |

1 |

. |

. |

|

16 |

петрофитная степь на березовом редколесье |

500 |

30 |

16 |

1,9 |

5 |

4 |

3 |

2 |

1 |

. |

1 |

|

17 |

степь, сильно стравленное пастбище |

500 |

11 |

7 |

1,6 |

3 |

3 |

1 |

1 |

1 |

. |

. |

|

18 |

степь |

495 |

10 |

7 |

1,4 |

1 |

2 |

2 |

1 |

1 |

. |

1 |

|

19 |

степь |

488 |

9 |

6 |

1,5 |

2 |

3 |

1 |

. |

1 |

1 |

. |

|

20 |

степь, пастбище, не стравлено |

475 |

24 |

13 |

1,8 |

5 |

5 |

4 |

2 |

1 |

. |

. |

|

21 |

степь, пастбище, слабо стравлено |

470 |

19 |

9 |

2,1 |

6 |

2 |

2 |

1 |

3 |

1 |

1 |

|

22 |

степь, пастбище, сильно стравлено |

469 |

16 |

11 |

1,4 |

4 |

3 |

1 |

1 |

1 |

. |

1 |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

23 |

степь |

466 |

19 |

10 |

1,9 |

3 |

3 |

3 |

2 |

3 |

1 |

1 |

|

24 |

петрофитная степь |

466 |

16 |

9 |

1,7 |

2 |

3 |

3 |

2 |

1 |

. |

2 |

|

25 |

степь |

465 |

12 |

7 |

1,7 |

2 |

4 |

2 |

1 |

. |

. |

. |

|

26 |

остепненный луг, пастбище |

460 |

20 |

8 |

2,5 |

4 |

5 |

3 |

2 |

. |

. |

1 |

|

27 |

горная степь, пастбище, сильно стравлено |

460 |

9 |

5 |

1,8 |

4 |

3 |

1 |

. |

. |

. |

. |

|

28 |

степь, пастбище, сильно стравлено |

460 |

8 |

4 |

2 |

3 |

2 |

. |

2 |

. |

. |

. |

|

29 |

степь |

458 |

23 |

13 |

1,8 |

5 |

3 |

3 |

1 |

2 |

. |

1 |

|

30 |

березовый лес |

455 |

26 |

14 |

1,8 |

. |

2 |

7 |

3 |

2 |

1 |

1 |

|

31 |

степь |

450 |

19 |

10 |

1,9 |

3 |

4 |

2 |

2 |

1 |

1 |

2 |

|

32 |

остепненный луг |

450 |

46 |

13 |

3,5 |

9 |

6 |

9 |

6 |

2 |

2 |

1 |

Описания 32 и 30 отличались наибольшей специфичностью видового состава. Так, на площадке №32 на остепненном лугу, обнаружено 15 специфичных видов, на площадке №30, описанном в березовом лесу, выделяется 8 видов не встреченных в других описаниях. Это такие виды как: Se-necio tataricus Less, Vicia cracca L., Veronica chamaedrys L., Polygonum bis-torta L., Lathyrus pisiformis L, Aegopodium podagraria L., Linaria vulgaris Mill, Verbascum phoeniceum L. и др., показатели смягчения почвенных условий и условий увлажнения. Таким образом, степная флора обогащается за счет внедрения луговых и синантропных видов, даже при наличии внешних нагрузок.

Таблица 2

Характеристика описаний ключевого участка по высоте и экспозиции

|

№ описаний |

Крутизна, 0 |

экспозиция |

интервалы вы сот, м |

расположение на элементе рельефа |

растительность |

|

6,9,12,15,1 8,24,27,28 |

26-4 |

Ю, Ю-З, Ю-В |

655-460 |

СС СН КВ долина реки |

степь, петрофитная степь, горная степь, пастбище |

|

3,7,4,19, 22,30,31, 32 |

32-1 |

С С-В С- З |

880-450 |

СВ СС СН ДШ |

горная степь, степь, пастбище, остепненный луг, березовый лес |

|

14,23,25,2 6 |

14-1 |

З |

544-430 |

СН КВ ДШ |

луг, остепненный луг, пастбище, степь |

|

2,5,8,10, 17, 29 |

19-1 |

В |

890-458 |

СВ СС СН |

степь, пастбище, лиственничноберезовое редколесье |

|

1,4,16,20 |

0 |

вершина |

942-475 |

вершина |

степь, пастбище, горная петро-фитная степь, петрофитная степь на березовом редколесье, лиственнично-березовое редколесье |

Примечание элементы рельефа: СВ – верхняя часть склона, СС – середина склона, СН – нижняя часть склона, ДШ – делювиальный шлейф, КВ – конус выноса

На характер растительности наибольшее влияние оказывает экспозиция склона, и в меньшей степени крутизна (табл.2,3). Высотная поясность на холмистой местности слабо выражена.

Таблица 3 Особенности расположения растительности по склонам

|

я я У я го О Я о И Л |

к К й о К Я О о я о Я Я |

о У я о я о я о |

X я я я й о Я я о я |

я Я я и о р Я я |

я н о 2 о о Я о Я Я |

ведущие семейства (число видов данного семейства) |

виды c постоянством > 50% |

|

й Я Я а о я |

4 |

25 |

71 |

20 |

Poaceae(10) As-teraceae(13) Ro-saceae (8) Ca-ryophyllaceae(3) Fabaceae (4) |

Festuca valesiaca Gaudin Galium verum L. Carex pediformis C.A. Mey Cotoneaster me-lanocarpus Fisch. ex Blytt Caragana frutex (L.) C. Koch Koeleria cristata (L.) Pers. Thymus baschkiriensis Klok et Shost. Dianthus acicula-ris Fisch ex Redeb. Aster alpinus L. |

|

|

С |

8 |

23 |

104 |

24 |

Poaceae(14) As-teraceae(18) Ro-saceae (16) La-miaceae (7) Apiaceae (6) Fabaceae (9) |

Galium verum L. Carex pediformis C.A. Mey Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt Caragana frutex (L.) C. Koch Phleum phleoides (L.) Karst Fragaria viridis Duch. |

|

|

В |

6 |

21 |

68 |

18 |

Poaceae(8) As-teraceae(12) Ro-saceae (10) La-miaceae (5) Ranunculaceae (5) |

Festuca valesiaca Gaudin Galium verum L. Carex pediformis C.A. Mey Cotoneaster me-lanocarpus Fisch. ex Blytt Artemisia frigida Willd Caragana frutex (L.) C. Koch Phleum phleoides (L.)Karst Spiraea crenata L. Sedum hybridum L. |

|

|

З |

4 |

15 |

33 |

12 |

Poaceae(6) As-teraceae(6) Ro- saceae (6) |

Achillea millefolium L. Plantago media L. |

|

|

Ю |

8 |

14 |

44 |

19 |

Poaceae(7) As-teraceae(10) Ro-saceae (5) Caryo-phyllaceae(5) |

Festuca valesiaca Gaudin Artemisia frigida Willd Caragana frutex (L.) C. Koch Stipa capillata L. |

В заключении отметим следующее:

Общее состояние растительного компонента изученного района можно оценить как достаточно хорошее. Наблюдается тенденция вытеснения луговыми, лесными и синантропными видами типичных степных сообществ. Настоящие ковыльные степи не описаны. Со снижением высоты по профилю доля видов в семействе Poaceae так же снижается, уступая место семейству Asteraceae (табл. 1). Что касается склонов, как уже отмечалось ранее Р.Ш. Кашаповым (1980), наблюдаются закономерные изменения по двум главным осям. С запада на восток, по мере перемещения от хребтов восточных предгорий в область пенеплена возрастает видовое раз- нообразие, количество константных видов, злаки уступают место луговым видам. В ранг ведущих выходят семейства Lamiaceae (5) и Ranunculaceae (5) (табл. 3). Видовое разнообразие северных склонов, в сравнении с южными склонами, также существенно отличается. Это обусловлено, прежде всего, переходом от лесостепной зоны к степной, что отражает возрастание аридности климата (Кашапов, Гильманова, 1998).

Работа выполнена на кафедре физической географии, экологии и природопользования Башкирского государственного педагогического университета им.М.Акмуллы при финансовой поддержке и в рамках выполнения проекта «Картографическое изучение и оценка современного состояния равнинных лесостепных и степных ландшафтов Зауралья» (грант № 269/ФП, 1996-1997 гг.), а также в рамках темы научно-исследовательской работы кафедры «Изучение, рациональное использование природных ресурсов Башкортостана и их охрана».

Список литературы Характеристика растительности зоны, переходной от горно-лесной к степной в районе озера Якты-Куль зауральского пенеплена

- Башкортостан. Краткая энциклопедия. - Уфа: «Башкирская энциклопедия», 1996. - 600 с.

- Власова Т.И., Кашапов Р.Ш. Опыт агроклиматического районирования Республики Башкортостан // Современные экологические проблемы. - Уфа, 1998. - 193-201 с.

- Геология СССР. Т. 13. Башкирская АССР и Оренбургская область. Ч.!. - М.: Недра, 1964. - 65 с.

- Дончева А.В., Казаков Л.К., Калуцков В.Н. Ландшафтная индикация загрязнения природной среды. - М.: Экология, 1992. - 256 с.

- Кашапов Р.Ш. О некоторых географических закономерностях степной растительности восточного макросклона Южного Урала (в пределах БАССР) / Проблемы комплексного изучения, освоения и охраны ландшафтов Урала. Тез. докл. IX Всеров. совещ. по вопр. гегр., охраны природы и природопользованию. Уфа, 1980.

- Кашапов Р.Ш., Гильманова Г.Р. К программе ландшафтно-экологических исследований в Зауралье // Современные экологические проблемы: Межвуз. сб. научн. тр. БГПИ. Уфа, 1998. с. 202-209.

- Определитель высших растений Башкирской АССР / Ю.Е. Алексеев, А.Х. Галеева И.А. Губанов и др. - М.: Наука, 1989. ч. 2. 375 с.

- Определитель высших растений Башкирской АССР / Ю.Е. Алексеев, Е.Б. Алексеев, К.К. Габбасов и др. - М.: Наука, 1988. ч 1. 316 с.

- Почвы Башкортостана. Т.1. - Уфа: Гилем, -1995. - 384 с.

- Справочник по климату СССР, вып. 9. Пермская, Свердловская, Челябинская, Курганская области и Башкирская АССР, ч.1-4 - Л: Гидрометеоиздат, 1965-1968.