Характеристика таксономического состава полихет в акватории бухты Ласпи (Крым, Черное море)

Автор: Копий В. Г.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Морская зоология

Статья в выпуске: 1 т.26, 2023 года.

Бесплатный доступ

Береговая зона бухты Ласпи (Крым, Черное море) является привлекательной для развития рекреационной деятельности, которая может негативно повлиять на состояние экосистемы бухты и прилегающих к ней акваторий. Цель исследования – оценка современного состояния полихет, обитающих на рыхлых грунтах литорали и сублиторали бухты Ласпи. В 2016–2019 гг. в акватории бухты исследована фауна полихет. Сборы макрозообентоса выполнены в 84-м, 86-м, 96-м, 108-м рейсах НИС "Профессор Водяницкий" и в прибрежных сборах. Всего выполнено 89 проб (19 глубоководных, 70 прибрежных). В акватории бухты Ласпи идентифицировано 45 видов полихет. Их средняя численность составила 2 368 ± 467 экз./м2, средняя биомасса – 44,128 ± 13,919 г/м2. Существенный вклад в формирование данных показателей вносит Terebellides stroemii. Ранжированный ряд по индексу плотности возглавляют T. stroemii, Nephtys hombergii и Melinna palmata. Наибольшее количество видов отмечено на глубине 46 м, где грунт представлен песком (мелкий, крупный, заиленный) и галькой. Наибольшая численность отмечена на глубинах 93,5–98 м, основной вклад в общую численность вносит Prionospio сirrifera. Наибольшая биомасса зарегистрирована на глубинах 53,5–58 м, основной вклад в данный показатель вносит T. stroemii. В акватории бухты Ласпи зарегистрированы характерные виды – P. сirrifera и Micronephthys longicornis. Они встречены как на мелководье, так и на больших глубинах. К редким видам, обнаруженным только на одной станции, относятся 18 видов полихет. Полученные результаты дают представление о видовом составе и количественных характеристиках полихет, обитающих на рыхлых грунтах бухты Ласпи, и могут быть полезны для дальнейшего мониторинга этого района.

Polychaeta, таксономический состав, численность, биомасса, бухта Ласпи, Черное море, Polychaeta, taxonomic composition, abundance, biomass, Laspi Bay, Black Sea

Короткий адрес: https://sciup.org/142236769

IDR: 142236769 | УДК: [595.142.2:57.06](262.5.04) | DOI: 10.21443/1560-9278-2023-26-1-69-77

Текст статьи Характеристика таксономического состава полихет в акватории бухты Ласпи (Крым, Черное море)

Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas RAS, Sevastopol, Russia; e-mail: , ORCID:

Бухта Ласпи расположена в юго-западной части Крымского полуострова между мысами Сарыч и Айя. У входа в бухту глубина составляет 60 м, в центральной части – 40 м с уменьшением в направлении береговой черты. Протяженность ее береговой линии – около 4 км. Бухта Ласпи относится к открытому типу. Берег представлен абразионным уступом высотой около 10–12 м и сложен породами таврической серии ( Орехова и др., 2020 ). Подводный береговой склон приглубый, на большей части выражен глыбовый бенч. Наиболее обширная центральная часть бухты занята наклонной равниной, сложенной песчаными и алевритовыми отложениями. В бухте существуют благоприятные условия для развития уникальных местообитаний донной растительности ( Миронова и др., 2018; Панкеева и др., 2019а; Панкеева и др., 2019б; Панкеева и др., 2020 ).

В гранулометрическом составе преобладают скальные, валунно-глыбовые и каменистые субстраты. Иногда встречаются небольшие участки дна с галькой, на выходе из бухты – участки песчано-илистого дна. Для бухты характерны высококарбонатные псаммитовые осадки, которые включают в себя мелко-и крупнозернистые фракции (0,5–1 мм) с примесью ракушечной и каменной гальки. Крупноалевритовая фракция (0,1–0,05 мм) встречается в меньшей степени и совсем в незначительной – мелкоалевритовые и пелитовые фракции (0,01–0,005).

Содержание органического углерода (С орг ) в бухте составляет в среднем 0,16 % для псаммитовых осадков и варьирует в пределах, характерных для геохимического фона поверхностных донных осадков шельфовых зон Черного моря, для песков с ракушей – 0,66 %. До глубин 20 м, несмотря на наличие источников загрязнения, значительное накопление С орг отсутствует. Основные факторы, оказывающие влияние на накопление Сорг в донных осадках прибрежной зоны бухты Ласпи, – гидродинамические и литодинамические процессы, а также антропогенная нагрузка.

Кроме этого, донные осадки бухты обогащены карбонатами (СаСО3 ≥ 80–90 %), максимальные величины карбонатности в районе м. Сарыч связаны с волновым накоплением раковинного и каменного гравия, полученные показатели одного порядка с показателями карбонатности в других открытых акваториях прибрежного шельфа Крыма ( Орехова и др., 2020; Аблязов и др., 2021 ).

Гидродинамический режим акватории бухты обусловлен влиянием циркуляционных систем антициклонического типа, так как внешняя граница бухты совпадает с прибрежной границей основного черноморского течения. Глубинные воды попадают в поверхностные слои бухты в результате сгоннонагонных явлений и водообмена с открытым морем. Это способствует динамической активности и аэрации вод. В летнее время преобладают вдольбереговые течения, преимущественно восточного направления.

Бухта Ласпи имеет высокую природоохранную ценность. Для охраны морской акватории бухты создан гидрологический памятник природы регионального значения "Прибрежный аквальный комплекс у мыса Сарыч" и государственный заказник регионального значения "Мыс Айя" ( Ациховская и др., 2002; Миронова и др., 2018; Панкеева и др., 2019б; Аблязов и др., 2021 ).

В настоящее время береговая зона бухты Ласпи является привлекательной для развития рекреационной деятельности, которая может негативно повлиять на состояние экосистемы бухты и прилегающих к ней акваторий.

Цель исследования – оценка современного состояния полихет, обитающих на рыхлых грунтах литорали и сублиторали бухты Ласпи.

Материалы и методы

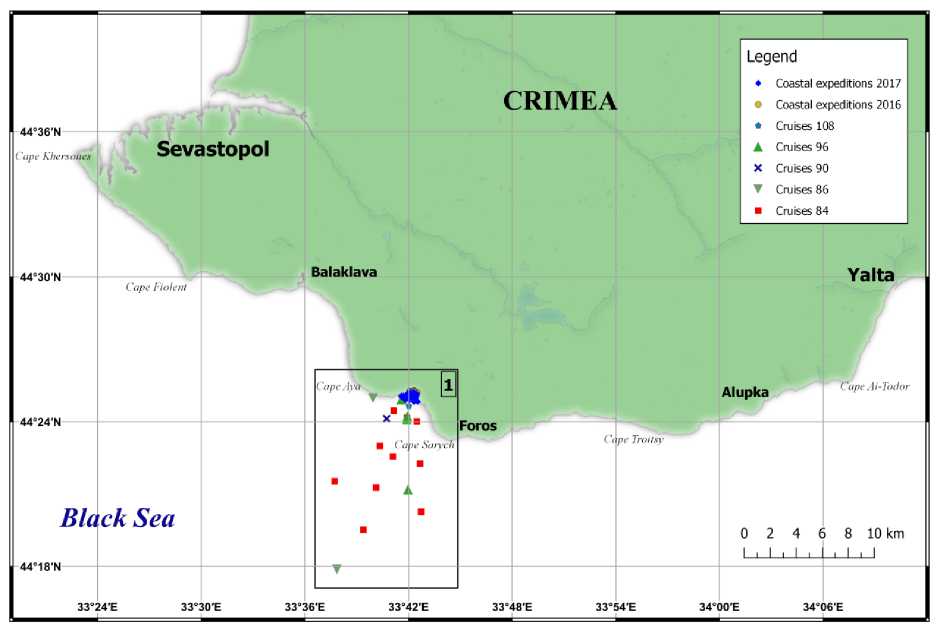

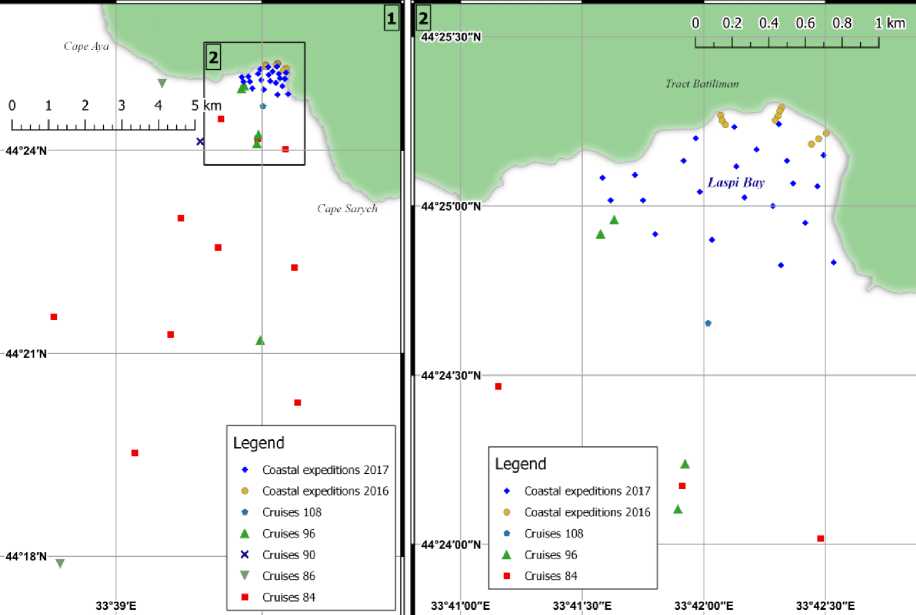

В основу работы положены результаты бентосных съемок рыхлых грунтов акватории бухты Ласпи, выполненных в 2016–2019 гг. Материалом для наших исследований послужили сборы макрозообентоса в 84-м (апрель, 2016 г.), 86-м (июнь, 2016 г.), 96-м (июль – август, 2017 г.), 108-м (июль – август, 2019 г.) рейсах НИС "Профессор Водяницкий" и прибрежных сборов в августе 2016 г. и в сентябре 2017 г. Рейсовые пробы отбирали на глубинах 46–123 м, прибрежные – от 0 до 28 м. Всего выполнено 89 бентосных проб (19 глубоководных, 70 прибрежных) (рис. 1).

В рейсах отбор проб бентосного материала проводили водолазным методом с помощью дночерпателя "Океан 50" ( S = 0,25 м2), прибрежные сборы – с помощью ручного дночерпателя ( S = 0,04 м2) в 1–3 повторностях. Промывку грунта проводили через систему сит с минимальным диаметром ячеи 1 мм. Фиксировали материал в 4%-м нейтрализованном формалине. Затем, в лабораторных условиях, в пробе подсчитывали количество особей каждого вида и определяли сырой вес на торсионных весах 3-го класса с точностью до 0,001 г и максимальным разрешением 250 мг, более мелкие экземпляры – на торсионных весах 3-го класса AXIS с точностью до 0,0005 г и максимальным разрешением 50 г. Перед взвешиванием полихет вынимали из трубок и высушивали на фильтровальной бумаге.

При описании количественного развития полихет использовали показатели численности ( N , экз./м2), биомассы ( В , г/м2) и индекса функционального обилия (ИФО), рассчитанного по формуле

ИФО = N0,25 × В0,75, где N – численность вида, B – биомасса вида (Мальцев, 1990).

Рис. 1. Район исследований

Fig. 1. Research area

Видовую идентификацию и выделение трофических групп осуществляли с помощью литературных источников ( Киселева, 1981; 2004 ). Таксономическая принадлежность приводилась в соответствии с базами данных World Register of Marine Species (WoRMS Editorial Board)1.

Ранжированная кривая доминирования – разнообразия видов строилась по расчетным значениям индексов плотности (ИП) видов

ИП = ИФО X P, где Р – встречаемость вида.

Результаты и обсуждение

В результате анализа собранного материала в акватории бухты Ласпи идентифицировано 45 видов полихет, относящихся к 41 роду и 25 семействам. Наибольшее количество видов (5) зарегистрировано в семействах Phyllodocidae и Nereididae, наименьшее (1) – в 16 семействах (табл.).

Таблица. Видовой состав и количественные показатели полихет в акватории бухты Ласпи Table. Species composition and quantitative indices of polychaetes in the water area of Laspi Bay

|

Виды |

N |

B |

P |

h |

|

Сем. Phyllodocidae |

||||

|

Eumida sanguinea (Örsted, 1843) |

0,54 ± 0,43 |

0,002 ± 0,001 |

1 |

46 |

|

Genetyllis tuberculata (Bobretzky, 1868) |

2 ± 1 |

0,004 ± 0,003 |

2 |

46 |

|

Mysta picta (Quatrefages, 1866) |

21 ± 7 |

0,078 ± 0,028 |

10 |

3–100 |

|

Phyllodoce maculata (Linnaeus, 1767) |

5 ± 1,8 |

0,008 ± 0,003 |

3 |

3,5–58 |

|

Phyllodoce mucosa (Örsted, 1843) |

27 ± 12 |

0,127 ± 0,058 |

5 |

58–85 |

|

Сем. Ne |

phtyidae |

|||

|

Micronephthys longicornis (Perejaslavtseva, 1891) |

33 ± 7 |

0,011 ± 0,003 |

30 |

5–87 |

|

Nephtys cirrosa (Ehlers, 1868) |

36 ± 14 |

1,046 ± 0,388 |

10 |

46–123 |

|

Nephtys hombergii (Savigny in Lamarck, 1818) |

152 ± 62 |

3,749 ± 1,333 |

11 |

46–94 |

|

Сем. Glyceridae |

||||

|

Glycera alba (O. F. Müller, 1776) |

16 ± 10 |

0,074 ± 0,053 |

8 |

3–94 |

|

Сем. Polynoidae |

||||

|

Harmothoe imbricata (Linnaeus, 1767) |

0,54 ± 0,44 |

0,028 ± 0,018 |

1 |

71 |

|

Harmothoe reticulata (Claparède, 1870) |

1 ± 0,88 |

0,0008 ± 0,0006 |

1 |

17 |

|

Сем. Sigalionidae |

||||

|

Pholoe inornata (Johnston, 1839) |

3 ± 1,4 |

0,017 ± 0,013 |

5 |

12–94 |

|

Pisione remota (Southern, 1914) |

2 ± 1 |

0,002 ± 0,0004 |

1 |

0,5 |

|

Сем. Nereididae |

||||

|

Eunereis longissima (Johnston, 1840) |

33 ± 16 |

2,125 ± 1,321 |

9 |

46–94 |

|

Hediste diversicolor (O.F. Müller, 1776) |

3 ± 1,7 |

0,109 ± 0,071 |

2 |

5,5–46 |

|

Nereis zonata (Malmgren, 1867) |

0,4 ± 0,29 |

0,007 ± 0,005 |

1 |

94 |

|

Perinereis cultrifera (Grube, 1840) |

0,5 ± 0,3 |

0,012 ± 0,007 |

2 |

3–94 |

|

Platynereis dumerilii (Audouin & Milne Edwards,1833) |

2 ± 1,7 |

0,369 ± 0,267 |

1 |

45 |

|

Nereididae (Blainville, 1818) |

46 ± 27 |

0,03 ± 0,015 |

9 |

1–94 |

|

Сем. Syllidae |

||||

|

Salvatoria clavata (Claparède, 1863) |

2 ± 0,95 |

0,001 ± 0,0008 |

2 |

1,5–3,5 |

|

Syllis gracilis (Grube, 1840) |

0,5 ± 0,4 |

0,0003 ± 0,0002 |

2 |

3,5 |

|

Syllis hyalina (Grube, 1863) |

0,9 ± 0,5 |

0,0005 ± 0,002 |

3 |

3–3,5 |

|

Syllidae sp. |

0,5 ± 0,4 |

0,0005 ± 0,0004 |

1 |

46 |

|

Сем. Microphthalmidae |

||||

|

Microphthalmus fragilis (Bobretzky, 1870) |

14 ± 5,3 |

0,005 ± 0,002 |

11 |

0,5–22 |

|

Сем. Pilargidae |

||||

|

Sigambra tentaculata (Treadwell, 1941) |

0,2 ± 0,1 |

0,00009 ± 0,00006 |

2 |

9 |

|

Сем. Eunicidae |

||||

|

Eunice vittata (Delle Chiaje, 1828) |

0,35 ± 0,28 |

0,014 ± 0,011 |

1 |

94 |

|

Lysidice unicornis (Grube, 1840) |

2 ± 1 |

0,002 ± 0,001 |

1 |

4–9 |

1 WoRMS Editorial Board: World Register of Marine Species. URL:

|

Сем. Dorvilleidae |

|||||

|

Protodorvillea kefersteini (McIntosh, 1869) |

1 19 ± 8 |

0,007 ± 0,003 |

11 |

1–14,5 |

|

|

Сем. Protodrilidae |

|||||

|

Lindrilus flavocapitatus (Uljanina, 1877) |

13 ± 10 |

0,001 ± 0,0009 |

1 |

0,5 |

|

|

Сем. Saccocirridae |

|||||

|

Saccocirrus papillocercus (Bobretzky, 1872) |

154 ± 122 |

0,181 ± 0,146 |

8 1 |

0–1,5 |

|

|

Сем. Oweniidae |

|||||

|

Galathowenia oculata (Zachs, 1923) |

2 ± 1 |

0,0008 ± 0,0007 |

1 |

45 |

|

|

Сем. Orbiniidae |

|||||

|

Protoaricia capsulifera (Bobretzky, 1870) |

0,3 ± 0,2 |

0,00008 ± 0,00005п |

1 |

1 |

|

|

Сем. Spionidae |

|||||

|

Malacoceros tetracerus (Schmarda, 1861) |

7 ± 2,5 |

0,011 ± 0,005 |

9 |

1–17 |

|

|

Prionospio cirrifera (Wirén, 1883) |

416 ± 269 |

1,135 ± 0,873 |

33 |

1–123 |

|

|

Spio decorata (Bobretzky, 1870) |

18 ± 6,7 |

0,019 ± 0,006 |

10 |

1,5–46 |

|

|

Streblospio shrubsolii (Buchanan, 1890) |

65 ± 55 |

0,057 ± 0,041 |

1 |

45 |

|

|

Сем. Paraonidae |

|||||

|

Aricidea (Strelzovia) claudiae (Laubier, 1967) |

241 ± 155 |

0,193 ± 0,113 |

9 |

13–87 |

|

|

Сем. Opheliidae |

|||||

|

Polyophthalmus pictus (Dujardin, 1839) |

1 ± 0,6 |

0,001 ± 0,0006 |

2 1 |

3,5–46 |

|

|

Сем. Ca |

itellidae |

||||

|

Capitella capitata (Fabricius, 1780) |

27 ± 11 |

0,006 ± 0,002 |

10 |

1–9 |

|

|

Heteromastus filiformis (Claparède, 1864) |

97 ± 36 |

0,42 ± 0,16 |

14 |

9–100 |

|

|

Notomastus profundus (Eisig, 1887) |

18 ± 14 |

0,002 ± 0,001 |

1 |

46 |

|

|

Сем. Maldanidae |

|||||

|

Leiochone leiopygos (Grube, 1860) |

15 ± 9,6 |

1,236 ± 0,972 |

2 |

58–94 |

|

|

Сем. Terebellidae |

|||||

|

Polycirrus jubatus (Bobretzky, 1868) |

110 ± 87 |

1,346 ± 1,086 |

1 |

123 |

|

|

Сем. Trichobranchidae |

|||||

|

Terebellides stroemii (Sars, 1835) |

533 ± 159 |

30,833 ± 13,006 |

13 |

46–100 |

|

|

Сем. Melinnidae |

|||||

|

Melinna palmata (Grube, 1870) |

227 ± 149 |

0,973 ± 0,576 |

8 1 |

71–100 |

|

|

Сем. Serpulidae |

|||||

|

Spirobranchus triqueter (Linnaeus, 1758) |

0,5 ± 0,4 |

0,001 ± 0,0008 |

3 |

46 |

|

|

Сем. Fabriciidae |

|||||

|

Fabricia stellaris (O.F. Müller, 1774) |

0,54 ± 0,43 |

0,0003 ± 0,0002 |

2 |

8 |

|

|

ВСЕГО |

2 368 ± 467 |

44,128 ± 13,92 |

|||

Примечание. N – численность (экз./м2), B – биомасса (г/м2), P – встречаемость (%), h – глубина (м).

Средний показатель численности полихет по всему полигону составил 2 368 ± 467 экз./м2 (среднее ± доверительный интервал), средний показатель биомассы – 44,128 ± 13,919 г/м2. Основной вклад в эти показатели вносит T. stroemii . По литературным данным известно, что первоначально биоценоз T. stroemii был отмечен только в прибосфорском районе и назывался биоценозом теребеллидного ила. Позже Арнольди отмечал очень высокую роль данного вида в группировке мидиевого ила в нижней сублиторали возле юго-западного берега Крыма. Сообщество T. stroemii в Черном море впервые было описано Г. В. Лосовской ( Лосовская, 1960 ) на глубине 50–65 м между мидиевым и фазеолиновым илами у побережья юго-восточного Крыма (Карадаг). Позже исследования Н. Ю. Миловидовой ( Миловидова, 1979 ) выявили, что в том же районе показатели бентоса сообщества T. stroemii за 20-летний период не претерпели значительных изменений. В 80–90-е годы прошлого столетия сообщество T. stroemii было указано для юго-восточного Крыма (Каркинитский залив) и как отдельный биоценоз в северо-западной части Черного моря и в акватории Керченского пролива ( Золотарев и др., 1986; Терентьев, 2014 ). Позже для этого же района T. stroemii упоминался Ю. П. Зайцевым и Б. Г. Александровым ( Zaitsev et al., 1998 ). В наших пробах данный вид встречен на глубинах от 46 до 100 м, где его численность изменялась от 200 до 2700 экз./м2. Вклад в общую численность и биомассу составил 23 и 71 % соответственно.

По нашим данным в акватории бухты Ласпи количество видов полихет на исследованных станциях колеблется от 1 до 15. Наибольшее количество видов отмечено на глубине 46 м, где грунт представлен песком (мелкий, крупный, заиленный) и галькой. На этой глубине по численности и биомассе доминировала A. claudiae (64 и 33 % соответственно), для которой характерно обитание на илисто-песчаных и глинистых грунтах, иногда с примесью ракуши ( Киселева, 2004; Фроленко и др., 2019 ).

Наименьшее количество видов обнаружено на глубине 22 м, здесь зарегистрирован только один вид – M. fragilis , где грунт представлен песком (мелкий, крупный, заиленный) и галькой.

Виды, характерные для исследуемой акватории, – P. сirrifera и M. longicornis – встречены как на мелководье, так и на больших глубинах. К редким видам, обнаруженным только на одной станции, относятся 18 видов полихет.

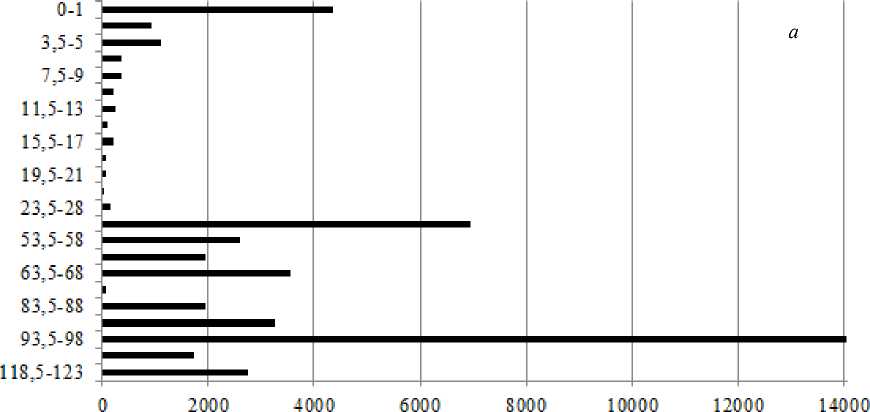

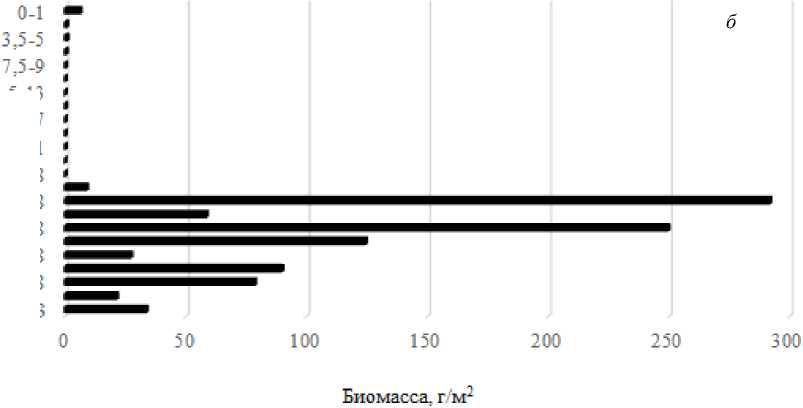

Следует отметить неравномерное распределение полихет в акватории бухты по глубинам (рис. 2).

Численность, экз.м*

118.5-123

11,5-13

15,5-17

Рис. 2. Численность ( а ) и биомасса ( б ) полихет в акватории бухты Ласпи на разных глубинах Fig. 2. Number ( а ) and biomass ( б ) of polychaetes in the water area of Laspi Bay at different depths

73'

£

19,5-21

23,5-28

53,5-58

63,5-68

83,5-88

93.5-98

Наибольшая численность отмечена на глубинах 93,5–98 м, где основной вклад в общую численность вносит P. cirrifera (55 %), для которой характерно обитание на песчаном, ракушечно-песчаном и илистом грунтах до глубины 116 м ( Киселева, 1981; 2004 ).

Наибольшая биомасса зарегистрирована на глубинах 53,5–58 м, которую формирует относительно крупный вид – T. stroemii – 95 % общей биомассы полихет, обнаруженных на данной глубине.

Пятнадцать видов полихет зарегистрированы в прибрежной части акватории бухты Ласпи на глубинах от 0 до 22 м, среди них самый многочисленный – S. papillocercus , численность которого на урезе воды достигала 3 524 экз./м2, что составило 99 % общей численности полихет, доля биомассы – 68 %. Двенадцать видов отмечены как на мелководье, так и в глубоководной части исследуемой акватории, восемнадцать – на глубинах от 45 до 123 м.

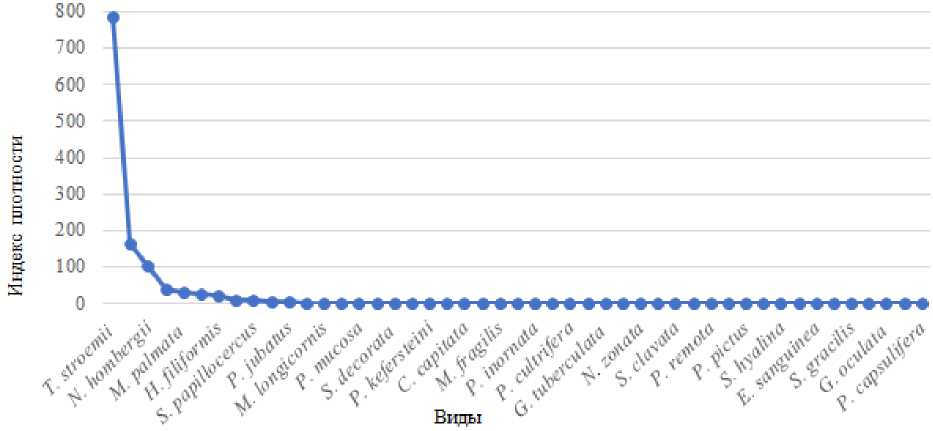

Ранжированный ряд по индексу плотности возглавляют T. stroemii , N. hombergii и M. palmata (рис. 3). Для этих видов характерно обитание на различных грунтах и глубинах ( Киселева, 2004 ). В наших пробах полихеты данного вида встречены на илистых грунтах, на глубинах от 46 до 100 м.

Рис. 3. Ранжированный ряд полихет по индексу плотности Fig. 3. Ranked polychaetes row by density index

Трофическая структура полихет, обитающих в акватории бухты Ласпи, представлена поли-, фито-, детритофагами, плотоядными и животными, пищевой спектр которых не исследован. Самая многочисленная группа – полифаги, к которой принадлежат 18 видов полихет, на их долю приходится 43 % общего количества зарегистрированных видов. Наименьшее количество видов (2) отмечено в группе детрито- и фитофагов.

Ранжированный ряд по численности также возглавляют полифаги. Формирует этот показатель T. stroemii (47,6 %), который относится к собирающим грунтоедам, в его спектр питания входят диатомовые и перидиниевые водоросли, нередко встречаются макрофиты и фораминиферы ( Киселева, 2004 ). Затем следуют детритофаги, лидирует в этой группе P. cirrifera (64,7 %), относящийся к собирающим детритофагам. Плотоядные занимают третье место, среди них лидирует N. hombergii (66,5 %), питающийся полихетами ( Aricidea daudiae , Prionospio sp., Nephtys sp.) и клещами (Capitognathus sp.). Наименьшая доля численности в трофической структуре полихет принадлежит фитофагам и животным, пищевой спектр которых не исследован.

Ранжированный ряд по биомассе также возглавляют полифаги. Значительный вклад в этот показатель (87,9 %) вносит T. stroemii. Затем следуют плотоядные, лидерство среди них принадлежит N. hombergii (72,3 % общей биомассы детритофагов). Самая малая доля биомассы отмечена у детритофагов и животных, пищевой спектр которых не исследован.

Суммарный анализ литературных ( Петухов и др., 1991; Ревков и др., 2002 ) и собственных данных указывает на относительное богатство фауны полихет в акватории бухты Ласпи. За прошедший период обнаружено 64 вида полихет, принадлежащих к 29 семействам и 56 родам. В результате исследований 1983 г. установлено, что в макрозообентосе данной акватории обитает 49 видов донных животных, из них лишь 11 видов полихет, причем 4 вида ( Amphitritides gracilis , Capitella minima , Glycera tridactyla , Lagis koreni ) отмечены только в данный период.

К 1996 г. количество видов макрозообентоса увеличилось более чем в 2,5 раза и достигло 131, из них 44 вида полихет. Восемнадцать видов обнаружены только в данный период исследования. К малочисленным видам в 1996 г. относилось 23 вида полихет: Hesionura coineaui (2 экз./м2), Eteone picta (2), H. imbricata (1), N. zonata (5), Neanthes succinea (3), H. diversicolor (3), E. longissima (4), P. cultrifera (1), Typosyllis hyalina (5), Exogone gemmifera (9), Sphaerosyllis bulbosa (1), Microphthalmus sp. (3), Protodrilus sp. (3), Orbinia latreillii (2), Aonides paucibranchiata (8), Cirriformia sp. (1), Caulleriella caput-esocis (3), Ophelia limacina (8), Notomastus profundus (4), Polycirrus sp. (3), T. stroemii (38), Pomatoceros triqueter (17), Spirorbidae g. sp. (174). Большая часть животных встречена в единичных экземплярах, за исключением T. stroemii , P. triqueter и Spirorbidae g. sp.

В 2016–2019 гг. число редких видов снизилось до 17: E. sanguinea , E. vittate , F. stellaris , G. oculate , G. tuberculate , H. imbricata , H. reticulata , N. zonata , N. profundus , P. remota , P. dumerilii , P. jubatus , P. capsulifera , S. tentaculate , S. triqueter , S. shrubsolii , S. gracilis .

Только шесть видов обнаружены во все периоды исследования: G. tuberculate , M. picta , N. hombergii , P. cultrifera , P. mucosa и T. stroemii .

Заключение

Суммарный анализ литературных и собственных данных указывает на относительное богатство фауны полихет в акватории бухты Ласпи. За прошедший период (с 1983 по 2019 гг.) обнаружено 64 вида полихет. Современные исследования показали, что в акватории бухты Ласпи обитает 45 видов полихет. Средний показатель численности полихет по всему полигону составил 2368 ± 467 экз./м2, средний показатель биомассы – 44,128 ± 13,919 г/м2. Основной вклад в эти показатели вносит Terebellides stroemii.

Наибольшая численность отмечена на глубине 93,5–98 м, биомасса – на глубине 53,5–58 м. Основной вклад в общую численность вносит P. сirrifera , в биомассу – Terebellides stroemii.

Ранжированный ряд по индексу плотности возглавляют T. stroemii , N. hombergii и M. palmata .

Трофическая структура представлена поли-, фито-, детритофагами и плотоядными и животными, пищевой спектр которых не исследован. Самая многочисленная группа – полифаги, к которой принадлежат 18 видов, наименьшее количество видов (2) отмечено в группе детрито- и фитофагов.

Автор выражает благодарность сотрудникам отдела экологии бентоса Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН за совместную работу и помощь в сборе материала.

Работа выполнена в рамках Государственного задания ФГБУН ФИЦ "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН" № 121030100028-0.