Характеристика техногенной трансформации химического состава родникового стока в районе добычи солей на примере Верхнекамского месторождения

Автор: Белкин П.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геоэкология (науки о земле)

Статья в выпуске: 3 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Исследования гидрохимического влияния объектов калийной промышленности проведены в центральной части ВКМС, в окрестностях г. Соликамска (Пермский край). Обобщены данные мониторинга состава подземных вод на участке, планируемом к освоению, и результаты опробования родников в непосредственной близости от действующих предприятий. Результаты сопоставления усредненных характеристик химического состава показали значительные изменения в составе вод. Анализ степени этих изменений проведен с использованием статистических методов. Ионный состав подземных вод обогащается хлоридами, бромидами, катионами натрия, калия, кальция, магния, аммония. Гидрохимическими индикаторами изменения микроэлементного состава являются марганец, кобальт, мышьяк, ванадий, никель, сурьма, барий, стронций, селен.

Подземные воды, химический состав, месторождения калийных солей, техногенез, геохимические индикаторы

Короткий адрес: https://sciup.org/147245015

IDR: 147245015 | УДК: 502/504 | DOI: 10.17072/psu.geol.17.3.297

Текст научной статьи Характеристика техногенной трансформации химического состава родникового стока в районе добычи солей на примере Верхнекамского месторождения

Верхнекамское месторождение солей (ВКМС) является уникальным объектом, обладающим мировым значением. Как по запасам, так и по объемам добычи калийных солей ВКМС занимает второе место в мире, а история его освоения насчитывает почти 100 лет (Кудряшов, 2013; Rauche, 2015; Cocker, 2016). Этому способствует геологическое строение, которое характеризуется наличием мощных выдержанных пластов каменной и калийных солей, занимающих Соликамскую впадину. Надсолевые отложения представлены толщами карбонатных и терригенных пород, а также четвертичными и техногенными образованиями.

Отработка месторождения находится в активной фазе. Разрабатываются четыре участка месторождения, еще четыре нахо-

дятся в стадии подготовки к освоению. Однако интенсивное использование ресурсов ВКМС связано с высокой техногенной нагрузкой на природную среду территории. Несмотря на широкое применение природоохранных мероприятий (снижение водопотребления и сокращение выбросов, активное ведение закладочных работ и т.п.), текущая деятельность различных производств на территории ВКМС активизирует изменения состава природных вод. Это показано в опубликованных работах (Щукова, Ушакова, 2012; Щукова, 2014).

Основными гидрогеологическими подразделениями, в которых сосредоточены практически все ресурсы подземных вод надсолевого комплекса пород, являются соликамская свита (в первую очередь водоносная верхнесоликамская терригенно-карбонатная подсвита P1sl2) и слабоводо- носный локально-водоносный шешмин-ский терригенный комплекс (P1šš). Воды верхнесоликамской подсвиты используются для водоснабжения производственных комплексов и городского населения. Питание указанных водоносных горизонтов на территории ВКМС происходит преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков и взаимных перетоков, что может способствовать влиянию техногенных факторов на состав подземных вод.

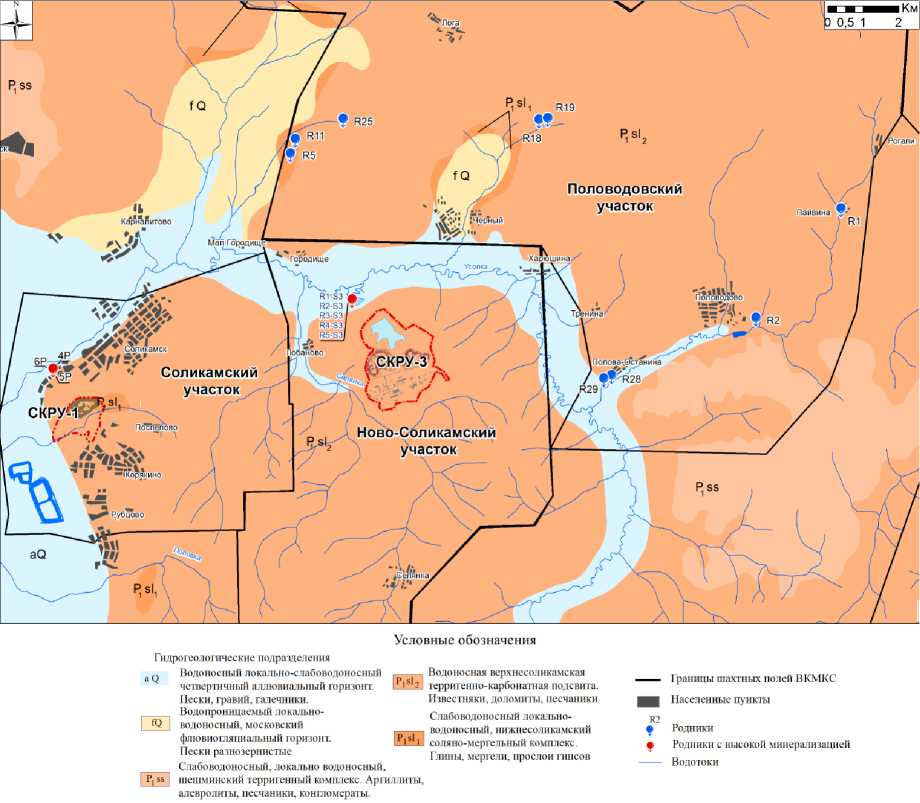

Объект исследования

Исследования влияния разработки месторождений калийных солей на химизм приповерхностной гидросферы проведены в центральной части Верхнекамского ме- сторождения солей, в пределах трёх участков детальной разведки ВКМС – Соликамского, Ново-Соликамского и Половодов-ского (см. рисунок). Исследуемая территория располагается в среднем и нижнем течении р. Усолки. В левобережной части бассейна реки располагаются действующие калийные предприятия. В правобережной части крупные производства, в том числе калийные, отсутствуют.

Характеристика химического состава подземных вод зоны активного водообмена на изучаемой территории приводится по результатам изучения водоносной верхнесоликамской терригенно-карбонат-ной подсвиты (P 1 sl 2 ).

Схематическая гидрогеологическая карта территории исследований

Она является основным коллектором пресных подземных вод и распространена на исследуемой территории повсеместно

(рисунок). Мощность подсвиты увеличивается в восточном направлении от нескольких десятков метров в долине р. Ка- мы до 70–100 м в восточной и юговосточной части исследуемой территории (Кудрящов, 2013).

Химический состав подсвиты формируется под влиянием многих факторов, в том числе гидродинамических, структурно-тектонических условий, литологического состава пород, а также хозяйственной деятельности человека. Подземные воды верхней части подсвиты, залегающие выше эрозионного вреза, имеют в основном гидрокарбонатно-кальциевый состав с минерализацией 0,2-0,3 г/дм3. Ниже эрозионного вреза, до глубин 50-100 м, преобладают пресные гидрокарбонатные магниево-кальциевые и гидрокарбонатные кальциево-натриевые воды с минерализацией до 0,5 г/дм3. При значительных ресурсах и низкой минерализации подземные воды данного подразделения имеют большое практическое значение. За счет этих вод обеспечиваются бытовые и технические нужды населения и предприятий города Соликамска и других ближайших населённых пунктов (Меньшикова, Щу-кова, 2011).

Материалы и методы

Для оценки изменения химического состава подземных вод используются обобщённые результаты гидрохимического опробования родникового стока. Характеристики химического состава подземных вод на территории Половодовского участка, ввиду его удалённости от действующих калийных предприятий и расположения в правобережной части бассейна р. Усолки, принимаются в настоящей работе в качестве условно фоновых значений. Для расчета фоновых значений выбрано 9 режимных родников, опробование которых проводилось 4 раза в год в основные фазы гидрологического цикла с 2010 по 2017 г. Родники расположены в различных частях участка, на значительном удалении друг от друга.

Характеристика химического состава подземных вод верхнесоликамской подсвиты в пределах действующих участков ВКМС проведена по результатам опробо- вания родниковой разгрузки в непосредственной близости от производственных объектов. Отбор проб воды на химический анализ проводился с 2016 по 2018 г. в период зимней межени.

Зона разгрузки подземных вод, расположенная в 800 м в северо-западном направлении от дамбы шламохранилища рудника СКРУ-3, представляет собой группу из 5 родников. Эти родники приурочены к юго-восточному борту техногенного озера.

Разгрузка родников на левом берегу р. Усолки происходит в черте г. Соликамска, выше ж/д моста. Проводилось опробование трёх родников, расположенных на расстоянии 1000–1200 м от солеотвала СКРУ-1.

Расчет обобщённых значений основных макро- и микрокомпонентов химического состава, а также минерализации, жесткости, общего железа и pH произведен с использованием статистической обработки.

Результаты опробования подземных вод за многолетний период на фоновом участке, а также на разрабатываемых участках месторождения по каждому показателю сводились в единый массив данных. Далее, с применением графического метода анализа в ПО MS Excel, для полученного ряда значений определялся закон распределения величин.

С этой целью были построены графики интегральной и дифференциальной функций распределения эмпирических значений содержания каждого компонента химического состава вод. Для исследуемого ряда определялись среднее арифметическое значение и величина стандартного отклонения (σ). На основе полученных показателей были построены графики теоретического распределения, соответствующие нормальному закону распределения

1 _(^2^2 /Ы = —j=e~ a”’

, а также логнормальному закону распределения

1 _[ta-jj)2 МО = —=e“ ^

, где μ – математическое ожидание.

Сопоставление графиков функций распределения исследуемого ряда показателей химического состава и теоретических кривых позволило определить закон распределения величин для каждого изучаемого компонента.

После установления закона распределения из выборки были исключены аномальные значения, не удовлетворяющие критерию

-3σ < X < 3σ .

Исключение аномальных значений, не входящих в доверительный интервал, позволило рассчитать для каждой величины максимальные, минимальные и средние значения гидрохимических показателей.

Наряду с этим, для каждой величины был определен коэффициент вариации. Коэффициент вариации рассчитан с целью оценки амплитудной изменчивости компонентов химического состава. Значительный коэффициент вариации связан с отдельными экстремально высокими содержаниями веществ, которые могут наблюдаться вблизи промышленных зон, городов, расположенных ниже по течению и т.п. (Меньшикова, 1998). Оценка взаимной зависимости концентраций макро- и микрокомпонентов химического состава проведена путём корреляционного анализа. С помощью этого метода проанализирована зависимость содержания химических веществ в воде от значений водородного показателя рН и общей минерализации.

Основной объем химико-аналитических исследований состава подземных вод (анализ содержания макроэлементов, определение минерализации, общего железа и pH) выполнен в лаборатории гидрохимического анализа геологического факультета ПГНИУ. Определение ионного состава (НСО3-, SО42-, Сl-, NO3-, Са2+, Мg2+, Nа+, К+, NH4+, NO2-) проводилось методом капиллярного электрофореза с применением системы «Капель». Содержание общего железа в пробах воды устанавливалось фото- метрическим методом. Определение микроэлементов (Li, Be, B, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Cs, Ba, W, Tl, Pb, Bi) в пробах воды проводилось в лабораториях Сектора наноминералогии геологического факультета ПГНИУ и Института геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого УрО РАН (г. Екатеринбург) с применением масс-спектрометров с индуктивносвязанной плазмой (ICP-MS).

Результаты

Сравнительный анализ усредненных показателей химического состава фоновых родников и родников, разгружающихся вблизи действующих рудоуправлений, приведён в табл. 1. Изменение общих показателей химического состава выражается в значительном росте общей минерализации и общей жесткости подземных вод, разгрузка которых происходит в окрестностях действующих рудоуправлений, а также в тенденции снижения pH. Значительное повышение коэффициента вариации показателей общей минерализации и жёсткости в сравнении с фоновыми значениями определённо указывает на техногенную природу роста их значений.

Наибольший рост концентраций выражается в содержаниях катионов калия и натрия, а также хлоридов (в 200–500 раз). Вторую группу (увеличение концентраций в 10–25 раз) образуют катионы аммония, магния и кальция, а также бромиды. Для всех вышеуказанных компонентов кроме увеличения их концентраций характерен рост коэффициента вариации (Квар>100 для всех компонентов), что свидетельствует о значительной амплитудной изменчивости значений и отдельных высоких содержанях. Это признак наличия различных по времени и интенсивности воздействия источников поступления компонентов в подземные воды верхнесо-ликамской подсвиты.

Концентрации нитратов и сульфатов, а также ионов железа характеризуются значительно меньшим ростом (1–3 раза), при этом содержание сульфат-аниона в изу- ченных пробах минерализованных родников относительно стабильно (Квар=61,9), его рост закономерно происходит с ро- стом общей минерализации. Наличие отдельных высоких значений характерно только для нитратов и общего железа.

Таблица 1. Сравнительный анализ средних значений показателей химического состава, концентрации ионов и коэффициента их вариации в изученных родниках верхнесоликамской подсвиты (содержание ионов – в мг/дм 3 )

|

Показатель |

Среднее значение |

Δ, % |

К вар. , % |

Δ, % |

||||

|

условный фон |

вблизи рудника |

условный фон |

вблизи рудника |

|||||

|

Общие показатели |

||||||||

|

pH |

7,65 |

7,28 |

♦ |

-5 |

3,6 |

2,7 |

♦ |

-25 |

|

М, мг/дм 3 |

309,46 |

6177,99 |

♦ |

1896 |

8,3 |

114,7 |

♦ |

1282 |

|

Жесткость |

♦ |

♦ |

||||||

|

общая, |

3,86 |

55,28 |

1332 |

9,5 |

109,1 |

1048 |

||

|

мг-экв/дм 3 |

||||||||

|

Компоненты ионного |

состава |

|||||||

|

Сl- |

6,59 |

3715,35 |

♦ |

56279 |

49,2 |

119,7 |

143 |

|

|

Nа+ |

2,09 |

1109,44 |

♦ |

52983 |

28,4 |

139,6 |

♦ |

392 |

|

К + |

0,71 |

143,45 |

♦ |

20104 |

46,6 |

208,0 |

♦ |

346 |

|

NH 4 + |

0,56 |

15,20 |

♦ |

2614 |

42,5 |

240,7 |

♦ |

466 |

|

Мg2+ |

11,56 |

232,71 |

♦ |

1913 |

38,2 |

121,5 |

♦ |

218 |

|

Са 2+ |

58,74 |

724,41 |

♦ |

1133 |

13,2 |

103,9 |

♦ |

687 |

|

*Br- |

1,15 |

10,28 |

♦ |

794 |

– |

– |

– |

– |

|

Fe общ |

0,10 |

0,39 |

й |

290 |

123 |

106,2 |

♦ |

-14 |

|

SО4 2- |

19,03 |

63,60 |

о |

234 |

55,9 |

61,9 |

<г |

11 |

|

NO 3 - |

11,46 |

24,18 |

о |

111 |

48,8 |

136,2 |

♦ |

179 |

|

NO 2 - |

0,05 |

0,07 |

о |

40 |

180 |

24,2 |

♦ |

-87 |

|

НСО 3 - |

199,44 |

197,50 |

о |

-1 |

9,8 |

9,9 |

о |

1 |

Список литературы Характеристика техногенной трансформации химического состава родникового стока в районе добычи солей на примере Верхнекамского месторождения

- Бачурин Б.А. Геохимическая трансформация отходов горного производства // Минералогия техногенеза. Миасс, 2007. С 177-188.

- Бачурин Б.А. Экологические проблемы горнопромышленных районов Пермского края//Экология и промышленность России. 2006. Апрель. С. 32-35.

- Белкин П.А., Катаев В.Н. Закономерности техногенной трансформации химического состава подземных вод в районах разработки калийных месторождений // Известия УГГУ. 2018. Вып. 2(50). С. 55-64. DOI: 10.21440/2307-2091-2018-2-55-64

- Кудряшов А.И. Верхнекамское месторождение солей. 2-е изд., перераб. М.: Эпсилон Плюс, 2013. 368 с.

- Меньшикова Е.А. Процессы формирования техногенно-аллювиальных осадков рек Урала: дис.. канд. геол.-мин. наук / Перм. гос. ун-т, Пермь, 1998. 149 с.

- Меньшикова Е.А., Щукова И.В. Водозаборы подземных вод в зоне влияния горнохимического производства//Современные проблемы науки и образования. 2011. № 6. URL: www.science-education.ru/100-5249.

- Тетерина Н.Н., Сабиров Р.Х., Сквирский Л.Я., Кириченко Л.Н. Технология флотационного обогащения калийных руд / под ред. Н.Н. Тетериной. Пермь: ОГУП «Соликамская типография», 2002. 484 с.

- Титков С.Н., Мамедов А.И., Соловьёв Е.И. Обогащение калийных руд. М.: Недра, 1982. 216 с.

- Щукова И.В. Современное состояние подземных вод района развития соляного карста на территории Пермского края // Современные наукоемкие технологии. 2014. № 12-1. С. 37-42.

- Щукова И.В., Ушакова Е.С. Подземные воды соликамской градопромышленной агломерации // Интернет-Вестник ВолгГАСУ. 2012. № 2 (22). С. 16.

- Cocker M. D., Orris G. J., Wynn J. U.S. Geological Survey assessment of global potash production and resources-A significant advancement for global development and a sustainable future // GSA Special Papers. 2016. P. 89-98.

- DOI: 10.1130/2016.2520(10)

- Rauche H. Die Kaliindustrie im 21. Jahrhundert. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015. 580 p.