Характеристика выносливости скалолаза для коротких соревновательных трасс

Автор: Котченко Ю. В.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 2 (28), 2019 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследований, характеризующих степень специальной выносливости скалолаза на коротких соревновательных трассах в дисциплине лазания на трудность. Установлена величина связи времени активных действий с итогом выступления. Построены две математические модели, описывающие зависимость между выносливостью и результатом выступления. Модели позволяют оценить соревновательный потенциал скалолаза, исходя из уровня его устойчивости к утомлению, и рассчитать оптимум времени, необходимого для достижения планируемого результата на международных соревнованиях. Полученные с помощью моделей показатели времени можно использовать при построении тактического плана на соревнованиях, а также при определении объема тренировочной нагрузки в ходе предстартовой подготовки.

Скалолазание, соревнования, специальная выносливость, лазание на трудность, теория скалолазания

Короткий адрес: https://sciup.org/140243706

IDR: 140243706

Текст научной статьи Характеристика выносливости скалолаза для коротких соревновательных трасс

Введение . Успех спортивного выступления в скалолазании зависит от множества составляющих и обусловлен в первую очередь уровнем предстартовой подготовки и спортивного мастерства. Это целый комплекс характеристик, включающий степень развития физических качеств, степень функциональной подготовки с учетом морфологии, уровень психологической готовности и т.д. Именно эти характеристики и формируют потенциал скалолаза.

По некоторым данным, уровень предстартовой подготовки у мужчин, в дисциплине сложного лазания, определяет успех выступления на 77% [3]. Это – очень большая часть вклада в итоговый результат, и, соответственно, тренировочный процесс скалолаза в первую очередь ориентирован на развитие разнообразных силовых качеств, выносливости, совершенствование технических приемов и психологической готовности.

Обзор научных публикаций показывает, что большое внимание исследователи уделяют методикам развития силы кисти и пальцев [1, 5], в том числе с использованием различных тренажеров [2]. Много работ отечественных и зарубежных специалистов посвящены вопросам психологии (Бочавер К. А., Тер-Минасян А. В., 2018).

В скалолазании существует также целый комплекс важных характеристик, в той или иной степени формирующих уровень предстартовой подготовки [6, 7]. Такой ключевой характеристикой является способность скалолаза к работе в анаэробном режиме на трассах высокой категории трудности. В ходе выступления скалолаз находится в активном двигательном режиме в среднем 3-4 минуты. За это время он должен максимально реализовать свой потенциал и в идеале пройти трассу до финиша. При этом желательно иметь определенный резерв выносливости на поиск нужного алгоритма движений в случае необходимости.

Обозначим эту характеристику как чистое время работы ( t 2 -компонент). Под этим компонентом понимается время, в течение которого спортсмен непрерывно выполняет необходимые перемещения в соответствии с алгоритмом маршрута, а также вщелкивает страховочные карабины. Расчет производится по формуле:

t 2 = t — t] (1)

где t 2 - время активных действий; t - общее время; t 1 - длительность паузы отдыха.

Исследования показывают, что этот компонент соревновательного процесса (СП) вносит весьма существенный вклад в итог выступления и может служить единицей измерения объема работы при тренировке аэробной выносливости.

Сложность его изучения заключается в неповторимости соревновательных маршрутов в скалолазании, которые различаются как по категории ( K d ), так и по протяженности ( Y top ). Особенно важна протяженность, поскольку именно этот параметр в первую очередь и выставляет требования к уровню работоспособности скалолаза.

Длина линии трассы в скалолазании определяется числом результативных движений и может колебаться от Y top = 28 (финал этапа кубка мира 2016, г. Вилларс) до Ytop = 57 (финал этапа 2015, г. Имст). Такой существенный разброс значений диктует необходимость деления маршрутов на две группы:

-

1 группа, короткие линии (s-трассы): Ytop < 42;

-

2 группа, средние и длинные линии (ext-трассы): Ytop > 42.

Соответственно, показатели изучаемого компонента на коротких линиях будут отличаться от значений, присущих трассам средней и высокой протяженности. В данной статье рассматриваются характеристики и закономерности 1 2 -компонента, свойственные только s-трассам.

Цель статьи . Определить размерность связи t 2 -компонента с итоговым результатом выступления, установить закономерности его влияния и построить модель бигеминальной зависимости.

Методика исследования. В анализе использовались показатели времени активных действий, собранные в ходе стартов высококвалифицированных скалолазов на этапах кубка мира и чемпионатах мира. В целом было изучено 375 прохождений на полуфинально-финальном этапе официальных международных состязаний. Видеофайлы обрабатывались в программе Kinovea 0.8.24 и анализировались в пакете Statistika 10. Реализуемые методы: наблюдение, графические методы, корреляционный, регрессионный анализ.

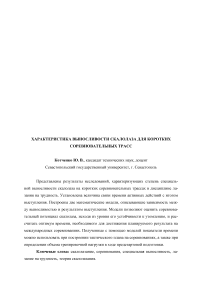

Результаты и их обсуждение. Время непрерывной работы на маршруте характеризует степень специальной выносливости скалолаза. Само по себе это время является комплексной характеристикой, поскольку включает две составляющих: полезное время работы и время, затраченное на ошибочные действия. Абсолютное большинство спортсменов (90%) работает на короткой трассе не более 214 секунд (рисунок 1).

40 100 160 220 280 340

Рисунок 1. Распределение наблюдений t 2 -компонента

Только в трех случаях (1% от общего числа стартов) был превышен рубеж в пять минут, причем дважды – одним спортсменом, испанцем Рамоном Пигбланком. Высокая степень корреляции (по шкале Чеддока) и уровень значимости ( р ≤ 0,001) определяют важность t 2 -компонента в структуре СП.

Данные описательного анализа представлены в таблице.

Таблица

Описательные характеристики выносливости, свойственные коротким линиям

|

Характеристика |

Показатели |

|

|

Индекс корреляции |

R |

0,77 |

|

Ошибка индекса корреляции |

m R |

0,02 |

|

Уровень значимости связи |

р |

≤ 0,001 |

|

Среднее значение |

t 2ср |

168 |

|

Стандартное отклонение |

σ |

36,8 |

|

Коэффициент вариации |

v |

22 |

|

Стандартная ошибка среднего |

m |

1,9 |

По тесноте связи с итоговым результатом t 2 -компонент занимает второе место в структуре СП после результативного движения. Анализ позволил установить, что некоторые собственные параметры чистого времени (теснота связи, размер вклада в зависимую переменную, собственный ресурс и др.) являются более весомыми, чем общего времени выступления. Этот факт предопределяет использование чистого времени в качестве доминирующего временного компонента системы СП, что особенно ценно с точки зрения перспективы использования теоретических закономерностей лазания, в практических целях.

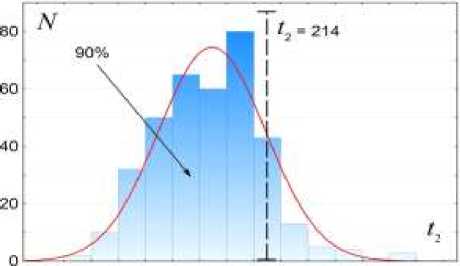

Если сравнить основные характеристики компонента на s-трассах и на ext-трассах, мы увидим, что среднее время активных действий на коротких трассах будет ниже на 16 с, а величина стандартного отклонения – на 5. Линейный график парной связи «чистое время – результат» представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. График парной связи «чистое время - результат» для s-трасс

Обращает на себя внимание разброс значений в зоне близости к границе перехода от коротких к средним и длинным трассам. Однако эти редкие случаи (когда время приближается к рубежу в 5 минут) составляют всего 2% от общего количества проанализированных стартов. В абсолютном большинстве случаев, в том числе и для дости- жения первого места на короткой трассе, спортсмены используют не более 250 секунд. Начиная с 2013 г., исключений из этого правила не наблюдалось.

Связь чистого времени с результатом имеет вид нелинейной зависимости и описывается полиномом второй степени:

Y = - 6,64 + 0,309 t 2 $ - 5,3 E - 0,4 t 2' + s (2)

где Y s – потенциал скалолаза на короткой трассе; t 2 s – индивидуальный показатель выносливости на коротких маршрутах 8с/8с+ категории трудности; ε i – возмущение регрессионной модели. Стандартная ошибка: m = 13,9%. Рабочий диапазон уравнения: 75 < tTs < 315 .

С помощью формулы (1) спортсмен может оценить собственный уровень специальной выносливости и спрогнозировать возможный результат, исходя из своих возможностей на данный момент. Например, известно, что его максимальное время активных действий в режиме он-сайт равно 215 с. Тогда:

Y =- 6,64 + 0,309 t 2, - 5,3 E - 0,4 12; =- 6,64 + 0,309 • 215 - 0,00053 - 215 2 = 36

Таким образом, с показателем выносливости t 2 = 215 он может претендовать на 36 баллов в протоколе стартов, а его итоговое место будет зависеть от протяженности маршрута. И если на соревнованиях будет представлена короткая линия протяженностью Y top = 40, его шансы на финиш будут минимальны.

Расчет оптимума времени, требуемого для достижения нужного результата на s-трассах, находится с помощью модели:

1 2 opt = 7,07 Y , - 0,04 Y , 2 + S i (3)

где t 2 opt – оптимальное время; Y s – планируемый показатель на короткой трассе; ε i – возмущение регрессионной модели. Возможные отклонения от оптимума могут достигать величины m = 15,7%. Рабочий диапазон уравнения: 15 < Ys < 42 .

Значение t 2 -компонента, полученное по формуле (2), может использоваться в качестве ориентира при установке объема тренировочной нагрузки в ходе предстартовой подготовки. И если скалолаз хочет быть уверенным в том, что по степени выносливости он сможет достигнуть финиша маршрута протяженностью Y top = 42, он должен уметь держать непрерывную нагрузку в режиме он-сайт:

L , = 7,07 Y - 0,04 Y 2 = 7,07 • 42 - 0,04 • 42 2 = 226 секунд. 2 opt s s

При этом желательно иметь дополнительный резерв примерно в 30 секунд.

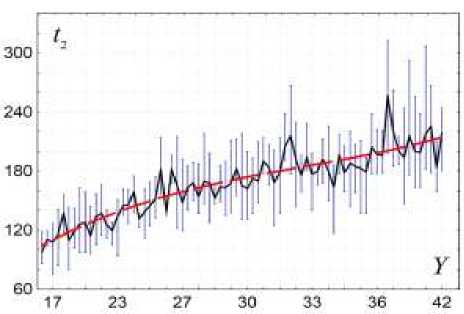

Следует заметить, что самый важный параметр трассы – категория трудности, не выдвигает дополнительных требований к уровню выносливости, за исключением, возможно экстремальных категорий (8с+ и выше), рисунок 3.

Рисунок 3. Динамика снижения значений t 2 -компонента в зависимости от категории трудности короткого маршрута

Сложность полуфинальных и финальных маршрутов на этапах кубка и чемпионатах мира обычно лежит в диапазоне 8с/8с+ [4]. Как видно из рисунка 3, в данном диапазоне чистое время слабо связано с категорией трудности. Явное снижение показателей t 2 -компонента начинает проявляться при условии K d > 8,84, однако такие категории редко встречаются на соревнованиях. Именно по этой причине определяющим параметром s-трассы по отношению к чистому времени лазания будет не ее сложность, а протяженность.

Выводы . Впервые установлены закономерности чистого времени лазания, свойственные коротким соревновательным трассам категории трудности 8с/8с+. Определена степень связи по отношению к итогу выступления: R = 0,77, р ≤ 0,001. Построены две регрессионные модели «выносливость – результат», позволяющие оценить степень работоспособности скалолаза и рассчитать величину оптимума времени, требуемого для реализации тактического плана прохождения короткой соревновательной трассы.

Список литературы Характеристика выносливости скалолаза для коротких соревновательных трасс

- Власенко П.С. Измерение максимальной силы хватов и ее взаимосвязь с уровнем лазания спортсменов-скалолазов // Актуальные проблемы науки ХХІ века: материалы ІI Международной научно-практической конференции, 19 сентября 2015. - М.: Cognitio, 2015. - С. 109-113.

- Коваль Т.Е., Новикова Т.Н., Поципун А.А. Использование современных специальных тренажеров - инновационный метод в подготовке спортсменов сборных команд по скалолазанию // Физическая культура и спорт в системе образования России: инновации и перспективы развития: материалы Всероссийской научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 12-13 ноября 2015) / ред. Ш.З. Хуббиева [и др.]. - С.-Пб.: ООО Золотое сечение, 2015. - С. 239-242.

- Котченко Ю.В. Сложное лазание: Теория соревновательного процесса. -Симферополь: Научный мир, 2018. - 288 с.

- Скалолазание и наука. Категории трасс [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rcrs.info/category/kategorii-trass/

- Шаратских А.Ю., Богатова И.И. Особенности специальной физической подготовки спортсменов-скалолазов на тренировочном этапе (углубленной специализации) // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. - 2018. - № 2 (156). - С. 283-289.

- Dickson T. Effect of style of ascent on the psychophysiological demands of rock climbing in elite level climbers // Sports Technology. - 2012. - Vol. 5, N (3-4). - P. 111-119.

- Magiera A. The Structure of Performance of a Sport Rock Climber // Journal of Human Kinetics. - 2013. - Vol. 36. N (1). - P. 107-117.