Характеристики распыления водоугольных суспензий на основе бурого угля и пирогенетической жидкости

Автор: Гвоздяков Д.В., Зенков А.В.

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Энергетика @vestnik-susu-power

Рубрика: Теплотехника

Статья в выпуске: 3 т.25, 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты экспериментальных исследований характеристик распыления водоугольных суспензий на основе бурого угля и пирогенетической жидкости. Введение в состав суспензий пирогенетической жидкости осуществлялось путем замещения ею аналогичного по массе (от 10 до 20 %) количества угля и воды. Замещение только воды пирогенетической жидкостью приводит к значительному увеличению вязкости суспензии и превращает ее в нетекучую субстанцию. По мере роста концентрации пирогенетической жидкости в составе суспензии значение кинематической вязкости изменялось на 51 и 45 % соответственно в сравнении с двухкомпонентной водоугольной суспензией за счет уменьшения концентрации и воды, и угля. Установлено незначительное влияние (изменения составляют не более 3 %) пирогенетической жидкости на плотность суспензий. Средний размер капель суспензии в области исследования на отрезке 226–350 мм от сопла форсунки снижается на 8 % в сравнении с отрезком 0–100 мм. После замещения в составе суспензии 10 и 20 % угля и воды на аналогичное по массе количество пирогенетической жидкости снижение среднего размера капель водоугольных суспензий составляет по 10 %. В целом капли наибольшего размера характерны для суспензий с добавкой 10 % по массе пирогенетической жидкости. Угол раскрытия струи для исследовавшихся составов изменялся незначительно. Его усредненное значение составило 19°. Замещение угля и воды в составе суспензий на основе бурого угля аналогичным по массе количеством пирогенетической жидкости позволяет достаточно эффективно распылять такие водоугольные суспензии.

Бурый уголь, водоугольная суспензия, пирогенетическая жидкость, кинематическая вязкость, распыление, средний размер капель

Короткий адрес: https://sciup.org/147252021

IDR: 147252021 | УДК: 662.62:662.75:662.94 | DOI: 10.14529/power250309

Текст научной статьи Характеристики распыления водоугольных суспензий на основе бурого угля и пирогенетической жидкости

Обеспечение тепловой и электрической энергией потребителей в России и во многих других странах обеспечивается за счет централизованных систем энергоснабжения. Источниками теплоснабжения, как правило, являются тепловые электрические станции, котельные. В качестве основного экологичного топлива на многих из них используется природный газ [1]. Но при этом существенной составляющей в топливно-энергетическом балансе является уголь. Размещенные вблизи угольных месторождений объекты генерации позволяют исключать большие финансовые затраты на транспортировку такого топлива. Учитывая два вышеуказанных фактора «наличие угля» и «транспортная доступность», а также его стоимость и истощение запасов природного газа и нефти [2], справедливо предположить, что в ближайшие десятилетия как в России, так и в других странах уголь будет наиболее востребованным энергетическим топливом. Несмотря на хорошие перспективы использования угля в качестве основного топлива для производства тепловой и электрической энергии, его существенными недостатками являются экологические факторы. После прямого сжигания угля в камерах сгорания паровых или водогрейных котлов в окружающую среду выбрасываются различные вредные вещества и соединения [3], например, зола, оксиды азота и серы, парниковые газы и др. [4–5]. Улавливание этих продуктов сгорания (на практике в промышленных масштабах) является достаточно сложными и дорогими мероприятием, при реализации которого себестоимость производимой энергии может существенно увеличиться. Таким образом, для развития чистой угольной энергетики, отвечающей современным требованиям к охране окружающей среды и ресурсосбережения, необходимо создание и внедрение эффективных топливных технологий.

Учеными многих стран в качестве альтернативы традиционным энергетическим топливам (уголь, природный газ, мазут) исследуются многокомпонентные топлива [6]. Их преимуществами является возможность использования в качестве компонент различных веществ, в том числе и различного рода отходов (коммунальные и производственные). Введение последних в составы альтернативных энергетических топлив позволяет решить проблемы их хранения и утилизации. При этом большая доля таких отходов являются горючими или содержат энергетически ценные вещества. Например, в качестве основы многокомпонентных топлив многими исследователями рассматриваются угли или отходы угольно-обогатительных производств [7]. Совместное использование угля и отходов позволяет сократить его потребление, утилизировать отходы и снизить негативное воздействие от сжигания таких топлив на окружающую среду. Последнее обеспечивается, например, за счет низкотемпературного горения [6–11] в сравнении с прямым сжиганием угля или мазута.

В настоящее время наиболее перспективной, с экологической точки зрения, альтернативой углю являются водоугольные суспензии (ВУС) [12]. Для их получения могут использоваться традиционные энергетические угли, твердые или жидкие отходы. Наличие воды в составе таких топлив обеспечивает необходимые условия низкотемпературного горения для снижения объемов эмиссии в атмосферу вредных соединений. Введение в состав водоугольных суспензий горючих отходов позволяет увеличить теплотворную способность ВУС. В некоторых случаях ее значение может соответствовать калорийности углей. Также следует отметить, что водоугольные суспензии пожаробезопасны, обладают хорошей стабильностью, что позволяет длительное время хранить такие топлива; их можно транспортировать по трубопроводам, в цистернах, судах или газифицировать для получения синтез-газа [13–16].

Несмотря на множество положительных качеств водоугольных топлив, есть и проблемы, связанные с их сжиганием. Технология этого процесса аналогична традиционным жидким топливам. ВУС являются сильно вязкими жидкостями, после их распыления образуются крупные капли [17]. Зажигание и полное сгорание таких капель может занимать много времени. Это может стать причиной нестабильной работы котельного оборудования, неполного сгорания и, как следствие, выброса в атмосферу несгоревшего топлива. Поэтому для решения проблемы образования крупных капель необходимы технологии эффективного распыления ВУС, обеспечивающие мелкодисперсную газокапельную струю.

При проведении наших исследований в качестве основы ВУС использовался бурый уголь. В качестве третьей компоненты использовался жидкий продукт пиролиза древесных отходов (щепа и опилки хвойных пород дерева) – пирогенетическая жидкость (ПЖ). Такая многокомпонентная жидкость [18] является побочным продуктом термической переработки древесины, в том числе отходов лесопиления. При этом пирогенетическая жидкость обладает калорийностью от 1 до 4 МДж/кг в зависимости от температурных условий пиролиза древесного материала. Также ПЖ в составе ВУС выступает в роли поверхностноактивного вещества.

Одним из способов удовлетворить современные требования экологии к энергетическим технологиям и сохранить на прежнем уровне показатели по выработке энергии тепловыми электростанциями является переход на многокомпонентные топлива. Краткий обзор современной литературы показал, что наиболее перспективными и доступными котельными топливами с точки зрения экологии, энергетики и экономики являются водоугольные суспензии. В связи с этим изучение их свойств и характеристик является актуальным.

Целью работы является проведение экспериментальных исследований, направленных на изучение влияния пирогенетической жидкости в составе буроугольных суспензий на характеристики их распыления пневматической форсункой. Такие суспензии – буроугольные – являются одним из видов водоугольных топлив, приготовленных из бурых углей [19]. Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:

– выполнен анализ влияния пирогенетической жидкости в составе суспензии на изменение ее вязкости;

– экспериментально установлена зависимость плотности суспензии от количества в ее составе пирогенетической жидкости и бурого угля;

– получены характеристики (средний размер капель, скорость, угол раскрытия струи) газокапельных струй буроугольных суспензий с добавками пирогенетической жидкости;

– проведено сравнение полученных результатов с известными данными.

Научная новизна экспериментальных исследований заключается в том, что результаты позволили сформулировать абсолютно новые и уни- кальные данные о влиянии концентрации пирогенетической жидкости и бурого угля на свойства и характеристики распыления таких буроугольных суспензий.

Топлива и методика проведения исследований

Приготовление буроугольных суспензий осуществлялось из предварительно измельченного бурого угля (размер частиц менее 200 мкм, выход летучих – 47 %, зольность – 5,3 %, влажность – 26 %, содержание серы – 0,27 %; калорийность – 17,6 МДж/кг), воды из системы водопровода (плотность – 997,0 кг/м3; pH – 6,8) и пирогенетической жидкости (плотность – 1030,0 кг/м3, pH ~ 2,3; низшая теплота сгорания – 3,1 МДж/кг).

Процесс приготовления буроугольных суспензий состоял из двух этапов. На первом этапе осуществлялось смешивание твердой компоненты ВУС и воды лопастным смесителем в течение 4–5 мин. На втором этапе каждый состав двухкомпонентной буроугольной суспензии дополнительно обрабатывался в роторном гидродинамическом генераторе кавитации [20]. В результате такой обработки ВУС частицы угля дополнительно разрушаются, что способствует гомогенизации суспензий. Продолжительность обработки ВУС на втором этапе составляла 30 с. Такого времени достаточно для достижения гомогенизации и стабильности суспензии. Необходимое количество пирогенетической жидкости добавлялось в ВУС после их приготовления в роторном гидродинамическом генераторе кавитации. Далее суспензии отстаивались в течение 24 ч. За это время они остывали. Также оценивалось их возможное расслоение. После этого осуществлялось перемешивание трехкомпонентной ВУС лопастным смесителем в течение 4–5 мин. Приготовленные ВУС процеживались через сито (размер ячеек 1 мм) с целью отфильтровать возможные крупные фрагменты угля и агломераты. В табл. 1 представлены составы буроугольных суспензий с добавками пирогенетической жидкости.

Количество компонент в каждом составе ВУС определялось предварительным смешением отдельных компонент в малых количествах с целью определения текучести суспензий и недопущения пастообразной консистенции. Замещение только воды пирогенетической жидкостью приводит к

Таблица 1

Буроугольные суспензии

Coal-water slurries

Table 1

Определение вязкости буроугольных суспензий осуществлялось при помощи воронки Марша с пересчетом на кинематическую вязкость (η). Плотность буроугольных суспензий (ρ) определялась методом измерения массы контрольного объема.

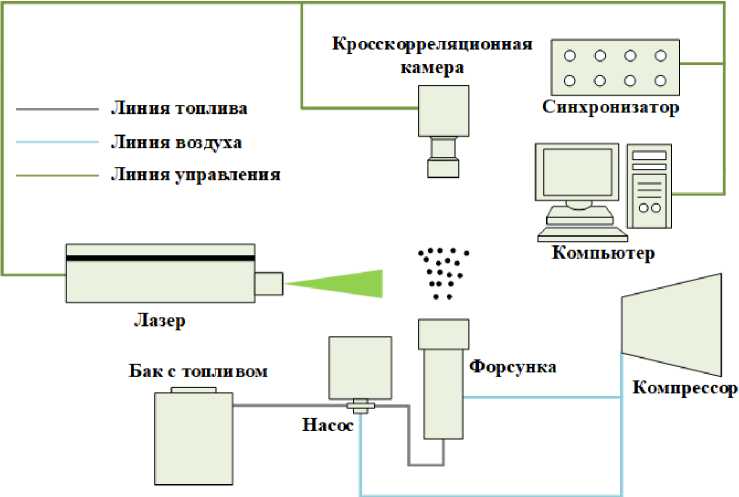

Экспериментальные исследования процессов распыления буроугольных суспензий с целью установления среднего размера капель в струе осуществлялись на стенде [21]. Его принципиальная схема представлена на рис. 1. Пневматическая форсунка [22] размещалась в центре на продольной оси аэродинамического имитатора камеры сгорания котла [21]. ВУС на форсунку подавалась с помощью пневматического насоса при избыточном давлении не более 0,04 МПа. В качестве распыляющего агента использовался сжатый воздух, подаваемый компрессором при давлении 0,3 МПа. Все эксперименты проводились при температуре топлива и окружающей среды 293 К.

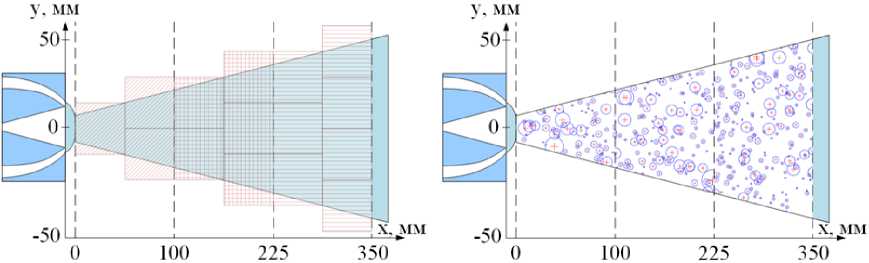

Средний размер капель (δ) буроугольных суспензий после распыления определялся при помощи метода IPI (Interferometric Particle Imaging) [22]. Значения скоростей капель (V) определялись методом PIV (Particle Image Velocimetry) [22]. Метод IPI допускается применять для измерения мгновенных пространственных распределений размеров (от 10 до 1000 мкм) капель в потоке. Также этот метод достаточно хорошо себя зарекомендовал при исследованиях газокапельного течения при атомизации жидкого углеводородного топлива (дизельное топливо и отработанное моторное масло – непрозрачная жидкость) струей перегретого пара и воздуха [23]. На рис. 2 схематически показаны сечения и области струи (область 1: 0–100 мм; область 2: 101–225 мм; область 3: 226–350 мм), в которых осуществлялась регистрация капель для определения их размеров.

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментального стенда Fig. 1. Schematic diagram of the experimental stand

Рис. 2. Области регистрации капель буроугольных суспензий в струе Fig. 2. Registration areas of droplets of brown coal slurry in the jet

Результаты и их обсуждение

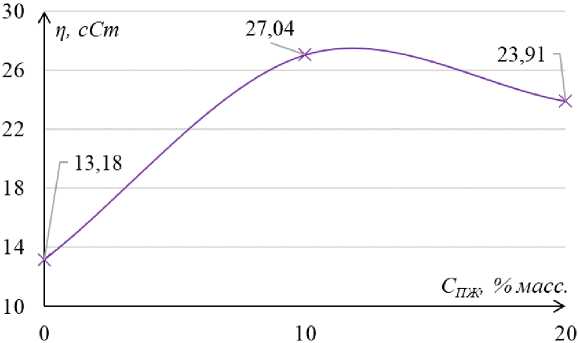

Перед началом экспериментов визуально установлено отсутствие расслоения ВУС. Исследования влияния пирогенетической жидкости на кинематическую вязкость исследовавшихся ВУС показали неоднозначное изменение этой характеристики. Результаты представлены на рис. 3.

Установлено, что значение кинематической вязкости двухкомпонентной буроугольной суспензии составляет 13,18 сСт. При этом суспензия обладала хорошей текучестью, а в ее составе отсутствовали агломераты. Значение кинематической вязкости буроугольной суспензии с добавкой 10 % по массе пирогенетической жидкости (ВУС10) составило 27,04 сСт. Такое существенное увеличение (51 %) вязкости ВУС в сравнении с двухкомпонентной суспензией, несмотря на частичное замещение твердой фазы, объясняется химическим взаимодействием компонентов ПЖ с частицами угля. Соотношение ПЖ и угля в составе суспензии при этом составило 0,2. Значение кинематической вязкости буроугольной суспензии с добавкой 20 % по массе пирогенетической жидкости (ВУС20) составило 23,91 сСт. По отношению к двухкомпонентной ВУС рост вязкости составил 45 %. Соот- ношение ПЖ и угля в составе суспензии при этом составило 0,5. Снижение кинематической вязкости ВУС с добавкой 20 % по массе ПЖ относительно суспензии с 10 % по массе ПЖ составило 11,5 %. Такое изменение вязкости суспензий объясняется количеством угля в их составе. В третьем составе ВУС (ВУС20) угля меньше всего. Суспензии ВУС10 и ВУС20, так же, как двухкомпонентная ВУС, обладали хорошей текучестью. Проведенные исследования влияния ПЖ в составе ВУС показали, что при пропорциональном замещении количества бурого угля и воды пирогенетической жидкостью возможно предотвратить рост вязкости суспензии и обеспечить сохранение ее текучести.

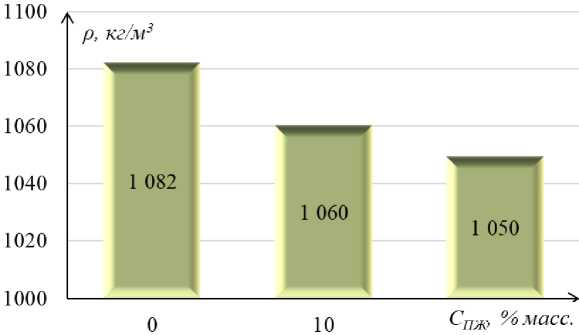

По результатам измерения плотностей исследовавшихся ВУС (см. табл. 1) установлено снижение их плотности при замещении угля и воды аналогичным по массе количеством ПЖ. При этом изменения плотности незначительны (не более 3 %). Отличие составов ВУС0 и ВУС10 составило 2 %. Плотности суспензий ВУС10 и ВУС20 отличаются менее чем на 1 %. Наибольшее отличие (примерно 3 %) плотности характерно для суспензий ВУС 0 и ВУС 20 (рис. 4).

Рис. 3. Изменение кинематической вязкости ВУС

Fig. 3. Change in the kinematic viscosity of the CWS

Рис. 4. Изменение плотности ВУС

Fig. 4. Change in the density of CWS

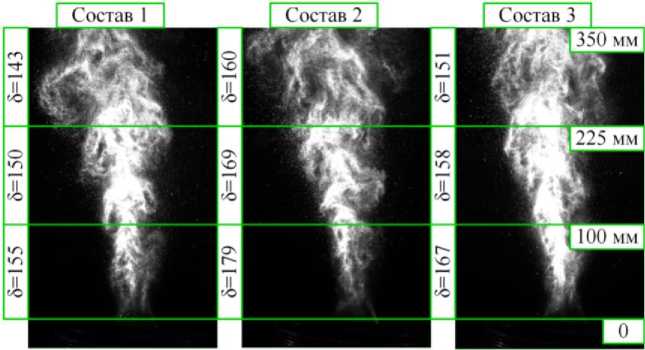

Результаты экспериментальных исследований среднего размера капель после распыления исследовавшихся ВУС в трех областях струи хорошо иллюстрируют влияние вязкости суспензии на средний размер капель. На рис. 5 представлены кадры высокоскоростной съемки процессов распыления буроугольных суспензий пневматической форсункой с указанием значений средних размеров капель суспензии в исследованных областях. Замещение угля и воды аналогичным по массе количеством ПЖ способствует изменению среднего размера капель в струе в зависимости от величины добавки третьей компоненты.

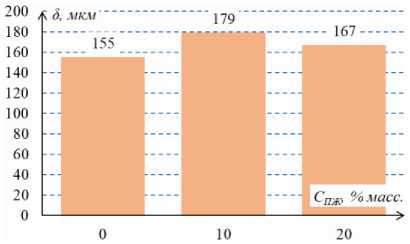

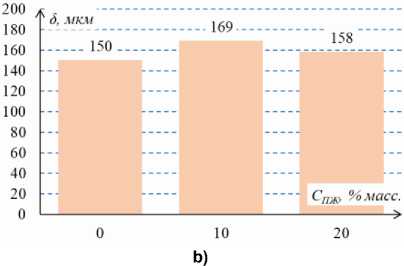

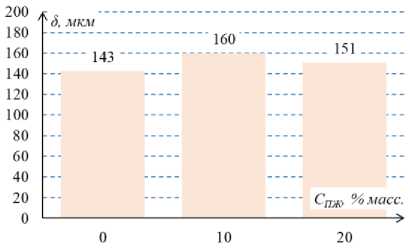

Экспериментально установлено, что средний размер капель двухкомпонентной ВУС в области регистрации струи на отрезке 226–350 мм от сопла форсунки снижается на 8 % в сравнении с отрезком 0–100 мм. После замещения в составе суспензии 10 и 20 % угля и воды на аналогичное по массе количество ПЖ снижение среднего размера капель ВУС составляет по 10 %. В целом наибольший средний размер капель характерен для ВУС10. Это объясняется тем, что данная суспензия обладает наибольшей вязкостью в сравнении с ВУС0 и ВУС20. Капли сильно вязких жидкостей и суспензий хуже подвержены фрагментации в процессе распыления. На рис. 6 в виде гистограмм показано изменение среднего размера капель ВУС в трех областях исследования (см. табл. 1).

Рис. 5. Средний размер капель ВУС в струе

Fig. 5. The average size of the CWS droplets in the jet

a)

Рис. 6. Изменения среднего размера капель ВУС: a – область исследования струи 0–100 мм; b – область исследования струи 101–225 мм; c – область исследования струи 226–350 мм Fig. 6. Changes in the average size of droplets in the air: a – the studied area of the jet 0–100 mm; b – the studied area of the jet 101–225 mm; c – the studied area of the jet 226–350 mm

c)

Анализ результатов (см. рис. 6) позволяет оценить влияние третьей компоненты ВУС на изменение среднего размера капель в трех исследованных областях. Установлено, что на малых расстояниях от сопла форсунки (область исследования 0–100 мм) средний размер капель суспензий отличается:

– для ВУС 0 и ВУС 10 – на 14 %;

– для ВУС 10 и ВУС 20 – на 7 %;

– для ВУС 0 и ВУС 20 – на 8 %;

во второй области исследования (101–225 мм) отличие составляет:

– для ВУС 0 и ВУС 10 – на 12 %;

– для ВУС 10 и ВУС 20 – на 7 %;

– для ВУС 0 и ВУС 20 – на 6 %;

в третьей области исследования (226–350 мм) отличие составляет:

– для ВУС 0 и ВУС 10 – на 11 %;

– для ВУС10 и ВУС20 – на 6 %;

– для ВУС0 и ВУС20 – на 6 %.

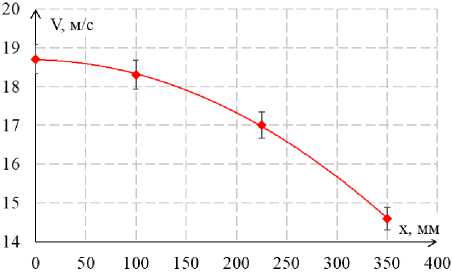

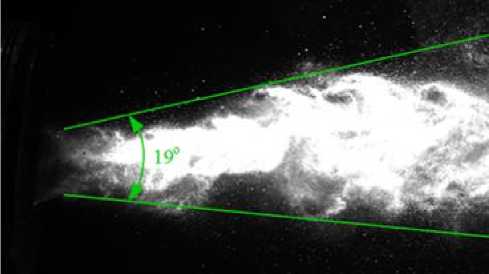

Угол раскрытия струи для исследовавшихся составов изменялся незначительно. Усредненные значения скоростей капель ВУС и угла раскрытия струи представлены на рис. 7.

Анализ результатов исследований скоростей капель ВУС показал, что их значения для трех составов буроугольных суспензий изменяются незначительно. В области регистрации струи (0–350 мм) скорость капель снижается в среднем на 20 %. Усредненное значение угла раскрытия струи составило 19°.

С целью понимать отличие результатов наших исследований от аналогичных работ других авторов мы сравнили наши результаты (характеристики распыления) с некоторыми известными [16, 17, 24] данными. В табл. 2 представлены характеристики ВУТ, ранее опубликованные другими учеными.

Анализ результатов немногочисленных исследований [16, 17, 24] по распылению водоугольных топлив иллюстрирует достаточно широкий диапазон изменения анализируемых параметров. В первую очередь это связано с тем, что исследователи [16, 17, 24] при проведении своих экспериментов используют форсунки различных конструкций и разные параметры распыления.

Замещение угля и воды в составе суспензий аналогичным по массе количеством пирогенетической жидкости позволяет достаточно эффективно распылять такие ВУС. При этом сохраняется хорошая текучесть таких топлив. Последний фактор очень важен с точки зрения формирования мелкодисперсной газокапельной струи и беспрепятственной подачи суспензии из бака запаса через топливопроводы на форсунки. На практике это обеспечит надежную работу оборудования и позволит утилизировать производственный отход – пирогенетическую жидкость. Время задержки зажигания капель ВУС малых размеров (менее 200 мкм) будут составлять менее 1 с, что обеспечит полноценное сгорание топлива.

a)

b)

Рис. 7. Скорость капель и угол раскрытия струи: а – скорость капель ВУС; b – угол раскрытия струи Fig. 7. Droplet velocity and jet spraying angle: a – velocity of CWS droplets; b – jet spraying angle

Таблица 2

Сравнение результатов

Comparison of results

Table 2

|

№ п/п |

Параметр |

Тип суспензии |

Источник |

||

|

Скорость капель, м/с |

Размер капель (диаметр), мкм |

Угол раскрытия струи, ° |

|||

|

1 |

2–12 |

50–200 |

67–81 |

ВУС |

[16] |

|

2 |

1–8 |

50–600 |

– |

Водоугольное топливо |

[17] |

|

3 |

до 20 |

50–120 |

27–55 |

Водоугольные суспензии с добавками биомассы и отработанного машинного масла |

[24] |

Выводы

-

1. Представлены результаты экспериментальных исследований характеристик распыления водоугольных суспензий на основе бурого угля и пирогенетической жидкости. Приготовление суспензий осуществлялось в роторном гидродинамическом генераторе кавитации в течение 30 с. Исследовано три состава водоугольных суспензий на основе бурого угля и пирогенетической жидкости.

-

2. Введение в состав суспензий пирогенетической жидкости осуществлялось путем замещения ею аналогичного по массе (от 10 до 20 %) количества угля и воды. Замещение только воды пирогенетической жидкостью приводит к значительному увеличению вязкости суспензии и превращает ее в нетекучую субстанцию. По мере роста концентрации пирогенетической жидкости в составе суспензии значение кинематической вязкости изменялось на 51 и 45 % соответственно в сравнении с двухкомпонентной водоугольной суспензией за счет снижения концентрации и воды, и угля.

-

3. Установлено незначительное влияние пирогенетической жидкости на плотность суспензий. Изменения составляют не более 3 %.

-

4. Средний размер капель суспензии в области регистрации струи на отрезке 226–350 мм от сопла форсунки снижается на 8 % в сравнении с отрезком 0–100 мм. После замещения в составе суспензии 10 и 20 % угля и воды на аналогичное по массе количество пирогенетической жидкости снижение среднего размера капель водоугольных суспензий составляет по 10 %. В целом средние капли наибольшего размера характерны для суспензий с добавкой 10 % по массе пирогенетической жидкости.

-

5. В области регистрации струи скорость капель снижается в среднем на 20 %. Усредненное значение угла раскрытия струи составило 19°.

-

6. Замещение угля и воды в составе суспензий на основе бурого угля аналогичным по массе количеством пирогенетической жидкости позволяет достаточно эффективно распылять такие водоугольные суспензии. При этом сохраняется хорошая текучесть таких топлив. Формируемая после распыления мелкодисперсная газокапельная струя позволит обеспечить полноценное сгорание водоугольных суспензий на основе бурого угля и пирогенетической жидкости.