Характерные черты погребального обряда ирменской культуры (опыт анализа с использованием логико-вероятностных методов)

Автор: Бериков Владимир Борисович, Степаненко Дарья Владимировна, Рыбина Елена Витальевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 5 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

В настоящей работе предпринята попытка проанализировать и выявить общекультурные и локальные особенности погребального обряда ирменской культуры с помощью применения методов логико-вероятностного подхода. Данные методы позволяют лучше понять внутренние причинно-следственные связи изучаемых объектов и явлений. Результаты анализа демонстрируют, что погребально-поминальный обряд ирменской культуры является в значительной степени однородным на всем ареале распространения культуры, а также обладает стандартным набором признаков, характерных для всех локальных вариантов.

Ирменская культура, логико-вероятностный подход, распознавание образов, логическая решающая функция, закономерность, погребальный обряд, территориальная принадлежность, тризна, сопроводительный инвентарь

Короткий адрес: https://sciup.org/14737521

IDR: 14737521 | УДК: 903.5

Текст научной статьи Характерные черты погребального обряда ирменской культуры (опыт анализа с использованием логико-вероятностных методов)

С момента выделения Н. Л. Членовой ирменской культуры как феномена эпохи поздней бронзы Западной Сибири накоплен большой массив источников. Количество исследованных могильников и погребений позволяет выходить на новый уровень анализа этих материалов, прежде всего, за счет привлечения методов естественных и точных наук, которые позволяют эффективно работать с массовым источником. Ранее одним из авторов статьи уже была предпринята попытка статистического анализа погребений ирменской культуры, совершенных по обряду вторичного захоронения и кремации [Степаненко, 2010]. Целью данной работы является выявление взаимосвязей между различными признаками погребального обряда в зависимости от территориальной принадлежности памятника с помощью применения логико-вероятностного подхода. Использование в ходе анализа математических методов позволяет получить объективную картину распределения локальных особенностей по территориям, выявить черты погребального обряда, характерные как для конкретной территории, так и территориальной группы или для всего ареала существования культуры, определить границы распространения тех или иных признаков погребальной практики. Выбор логиковероятностного подхода на основе класса логических функций от разнотипных переменных для решения поставленной задачи обусловлен спецификой исходных данных. Эмпирической базой исследования является выборка из 1 020 погребений, происходя-

Работа выполнена в рамках тематического плана (НИР 1.5.09) и АВЦП «Развитие научного потенциала ВШ

(2009–2011 годы)» (проект РНП 2.2.1.1/13613) Минобрнауки.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 5: Археология и этнография © В. Б. Бериков, Д. В. Степаненко, Е. В. Рыбина, 201 1

щих из 52 памятников , 909 из которых от носят к ирменской культуре и 111 к поздне - ирменской .

На первом этапе работы осуществлено формализованное описание материалов мо гильников . За основу был взят код описания погребального обряда , по И . С . Каменецко му [1983; 1986]. Далее составлен список признаков с учетом характерных черт и осо бенностей исследуемого материала . Список содержит 16 совокупностей признаков опи сания погребального обряда ( тип могильни ка , форма курганных земляных насыпей , группировка внутри кургана ; сооружения в насыпи кургана , тризны под насыпями кур ганов , могильные сооружения ( погребаль ные конструкции ), стратиграфическое рас положение погребений , форма могильной ямы , способ захоронения , количественный состав погребенных в одной могиле , поза погребенных , ориентация погребенных , по ловозрастной состав погребенных , ритуаль но - жертвенные комплексы в погребениях , снабжение погребенного инвентарем , тер риториальная принадлежность ). Количество признаков в каждой совокупности варьиру ет в пределах от 3 до 22, общее число со ставляет 127 признаков .

Для дальнейшего исследования погре бального обряда ирменской культуры было проведено описание всех погребений по разработанному списку признаков , а вся по лученная информация закодирована путем присвоения каждой совокупности и призна ку цифрового обозначения ( в виде римских и арабских цифр ) и занесена в сводную таб лицу .

Последующий анализ данных по погре бальному обряду проводился в два этапа : сначала была получена суммарная количест венная характеристика памятников , а затем , с помощью методов распознавания образов , в классе логических решающих функций вы являлись наборы признаков , характерных для изучаемых объектов в зависимости от их территориальной принадлежности .

На первом этапе работы использовалась методика анализа , предложенная В . Ф . Ге - нингом и В . А . Борзуновым [1975]. Анализ проводился по трем категориям признаков : надмогильные сооружения , погребения , ос танки погребенных . Составление таблиц и вычисление показателей выполнялись с по мощью средств программы Microsoft Office Excel 2003.

На основе первичных учетных таблиц были составлены таблицы , содержащие суммарные данные по отдельным призна кам – для каждого признака посчитано ко личество объектов , где наблюдается данное значение . Затем , чтобы иметь возможность сравнивать между собой памятники с раз ным количеством погребений , на основе этих данных вычислены относительные ве личины – процентное содержание объектов , на которых наблюдается то или иное значе ние . Для каждого памятника и каждого при знака анализировалось несколько показате лей . Частость совокупности – процент наблюдений признака относительно общего количества наблюдений признаков из соот ветствующей совокупности на памятнике . Норма распределения – среднеарифметиче ская частость совокупности по всей группе памятников . Тенденция совокупности па мятника – отклонение частости совокупно сти от нормы распределения , что позволяет сравнить частоту встречаемости признака на каждом отдельном памятнике со средним значением по всей группе памятников .

Частость признака – процент наблюде ний признака на каждом памятнике относи тельно общего количества наблюдений на всех памятниках группы . Норма распреде ления – процент учтенных единиц совокуп ности каждого памятника относительно об щего количества по всей группе . Тенденция признака относительно имеющейся нормы распределения позволяет оценить , в каких памятниках данный признак имеет тенден цию к повышенной или пониженной встре чаемости относительно всей совокупности признаков .

Таким образом , в результате расчетов были составлены таблицы , на основе кото рых можно дать суммарную характеристику погребального обряда изучаемых памятни ков ( каждого в отдельности и всей группы в целом ), проанализировать вариацию каждо го признака как в границах отдельных па мятников , так и в совокупности памятников всей культуры .

На втором этапе исследования решалась задача выявления зависимостей между на борами признаков и территориальной при надлежностью памятников . Была предпри нята попытка с помощью компьютерного анализа данных выявить группы признаков погребального обряда , характерных для той или иной территории .

Цель изучения различий между двумя и более группами объектов по нескольким переменным одновременно может быть све дена к задаче распознавания образов , кото рой предполагается , что каждый из иссле дуемых объектов принадлежит к одному из заданных классов , или образов ( в нашем случае класс – это территориальная группа ). Может быть построена решающая функция , оптимальная по некоторому критерию , ус танавливающая однозначное соответствие между измеренными характеристиками и номером класса .

Авторы монографии « Кибернетические модели познания » указывают : « решение задач распознавания образов в логическом и методологическом плане является реализа цией умозаключений по аналогии ». Там же отмечается , что для решения задачи необхо димо уметь сопоставлять между собой си туации ( исследуемые объекты ) по степени их близости , т . е . уметь находить в них об щие черты и различия ( способ введения аналогии ), что с точки зрения математики означает необходимость введения метрики в пространство признаков [ Растригин , Мар ков , 1976. С . 169–170]. Способ определения этой функции в значительной степени опре деляет вид решающего правила .

Известно несколько подходов к построе нию решающих функций распознавания . Эти подходы основываются на различных представлениях о задаче , использовании специфичной для каждой прикладной об ласти дополнительной информации . Описа ние основных существующих подходов и методов с рассмотрением их достоинств и недостатков приведено , например , в моно графии Г . С . Лбова и В . Б . Берикова « Устойчивость решающих функций в зада чах распознавания образов и анализа разно типной информации » [2005. С . 18–26].

Обычно вводится некоторое ограничение на класс решающих функций. Например, если наблюдаемые (так называемые дискриминантные) переменные измеряются в интервальной шкале, либо в шкале отношений, то, с учетом определенных ограничений (многомерное нормальное распределение переменных, равенство ковариационных матриц и пр.), для изучения различий между группами объектов может применяться один из методов многомерной статистики – дискриминантный анализ. Основная идея дискриминантного анализа заключается в том, чтобы определить, отличаются ли совокупности по среднему какой-либо переменной (или линейной комбинации переменных), и затем использовать эту переменную, чтобы предсказать для новых членов их принадлежность к той или иной группе.

Сформулируем задачу распознавания об разов в общем виде ( подробную и точную математическую формулировку см .: [ Лбов , Бериков , 2005. С . 7–39]). Пусть имеется не которая генеральная совокупность объектов ( множество определяется целью исследова ния ). Определен набор переменных , значе ния которых могут быть измерены на изу чаемых объектах . Данное множество объектов разбивается на ряд подмножеств – образов , или классов ( число образов неве лико ). Объекты , принадлежащие одному образу , обладают , с точки зрения исследова теля , некоторыми общими свойствами . Предполагается , что исследователь имеет принципиальную возможность определить по некоторым характеристикам ( перемен ным , признакам ) принадлежность любого объекта из генеральной совокупности к то му или иному классу .

Требуется построить решающее правило ( функцию ), которое на основе имеющейся информации определит принадлежность любого « нового » объекта к одному из обра зов и имеет максимально возможную досто верность . Решающая функция задает ото бражение из многомерного пространства исходных переменных в множество значе ний целевой переменной . Методом построе ния выборочной решающей функции назы вают некоторую процедуру , которая на основе таблицы данных и ограничений , на пример , на класс решающих функций , стро ит эту функцию . Как правило , для описания археологических объектов ( в том числе и погребений ) используется набор разно типных ( номинальные , бинарные , коли чественные ) переменных . В пространстве разнотипных переменных введение метри ки затруднительно [ Лбов , Бериков , 2005. С . 9].

Для анализа погребальных памятников ирменской культуры нами использовались методы построения логических решающих функций, разработанные в рамках логиковероятностного подхода к решению задачи распознавания образов. При таком подходе распознавание осуществляется путем нахо- ждения логических закономерностей в наблюдаемых данных.

Основные преимущества данных мето дов следующие :

-

• позволяют анализировать разнотип ные данные ;

-

• нет ограничения на класс распределе ний ;

-

• имеется возможность анализировать данные с пропущенными значениями ;

-

• при построении решающих функций одновременно осуществляется отбор наибо лее информативных переменных из общего списка ;

-

• логические решающие функции по зволяют описывать каждое подмножество своим набором переменных ;

-

• результаты представляются на языке , близком к естественному языку логических суждений , что позволяет специалисту при кладной области лучше понять внутренние причинно - следственные связи изучаемых сложных объектов ( суть методов см .: [ Лбов , 1981]).

Логическая решающая функция пред ставляет собой конъюнкцию предикатов . Каждый предикат эквивалентен утвержде нию , что наблюдаемое значение переменной X j относится к некоторому определенному подмножеству значений . В случае номи нальной переменной это подмножество может быть произвольным , а в случае коли чественной переменной подмножество представляет собой некоторый интервал . Предикаты могут принимать одно из двух значений : « истина » или « ложь ».

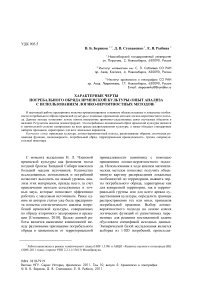

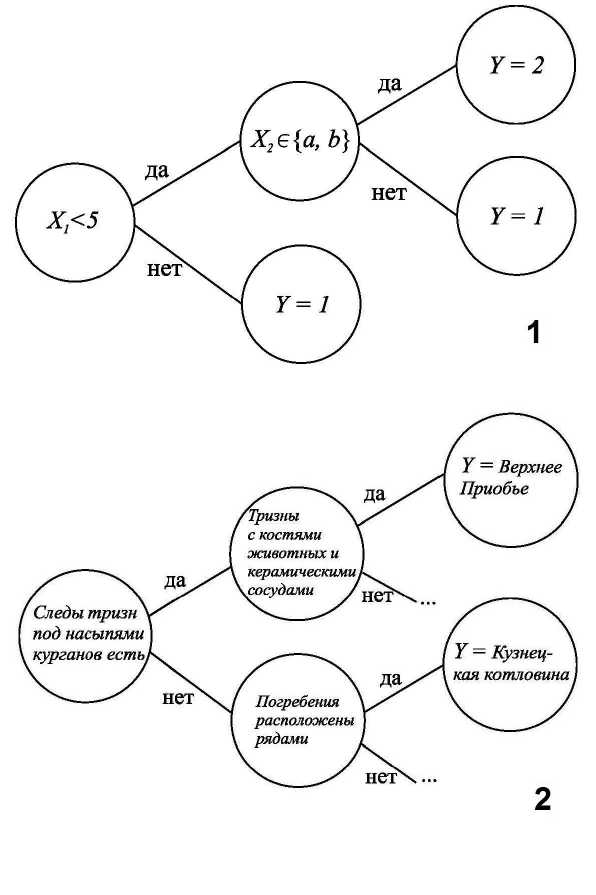

Одной из частных форм представления набора конъюнкций является корневое ди хотомическое дерево ( рис . 1, 1–2 ), у которо го каждой внутренней вершине ставится в соответствие некоторый предикат ; ветвям , исходящим из внутренней вершины , соот ветствует истинность или ложность выска зывания на том или ином объекте . Конеч ные вершины дерева – значения целевой переменной Y . Таким образом , для любого наблюдения , используя дерево решений , мы можем найти прогнозируемое значение це левой переменной .

Для поиска оптимальной выборочной решающей функции в классе логических функций в настоящее время предложены различные алгоритмы . Алгоритмы LRP, TEMP, R- метод подробно рассмотрены в работе Г . С . Лбова , В . Б . Берикова [2005].

В настоящей работе для построения дерева решений использовался R- метод . Критерием качества решения в данном методе служит оценка вероятности ошибки классификации , полученная с использованием байесовской модели распознавания по конечному мно жеству событий [ Там же ]. После построения решения его качество проверяется также с помощью процедуры 10- кратной кроссвали дации , при использовании которой исходная выборка случайным образом делится на L = 10 частей , приблизительно одинаковых по объему . Затем каждая часть поочередно выступает как контрольная выборка , а ос тавшиеся части объединяются в обучающую . Показателем качества метода служит усред ненная по контрольным выборкам ошибка . Приводятся также различные варианты ре шения , близкие по критерию качества .

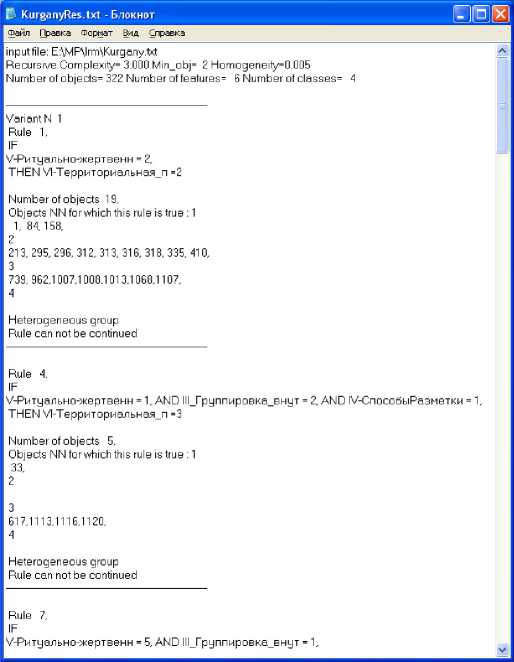

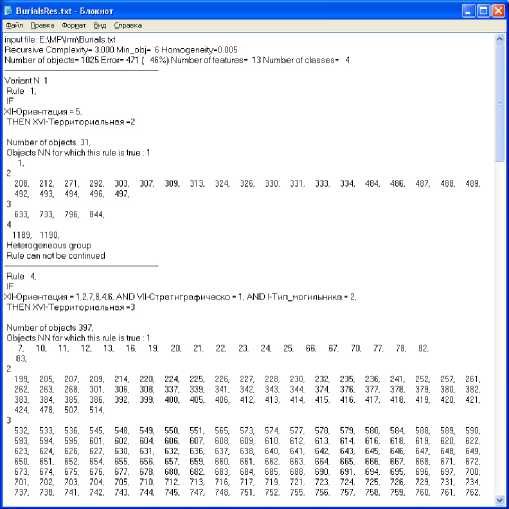

Для анализа данных с помощью выбран ного метода авторы использовали пакет прикладных программ Ластан ( рис . 2), раз работанный в Институте математики им . С . Л . Соболева СО РАН ; более ранняя версия пакета успешно использовалась при изучении материалов погребально - поми нального комплекса Сопка -2 [ Деревянко и др ., 1998].

Предварительно на основе имеющихся первичных учетных таблиц были подготов лены две таблицы , содержащие данные по курганам и по погребениям . Одна таблица ( курганы ) содержит описание 323 объектов по 4 переменным . Другая таблица ( погребе ния ) содержит 1 020 объектов и 10 призна ков . Целевой переменной является террито риальная принадлежность объектов , которая варьирует от 1 до 4 ( Барабинская лесостепь , Верхнее Приобье , Кузнецкая котловина и Омское Прииртышье ).

После выполнения расчетов полученные результаты были всесторонне проанализи рованы на содержательном уровне . Далее рассмотрим некоторые выводы ( описание всех закономерностей не представляется необходимым , так как условиям некоторых правил отвечает очень небольшое , относи тельно общего количества , число объектов , что делает результаты малоинформативны ми ) – ниже будут описаны закономерности , применение которых дало наиболее инте ресные результаты . Вариант 1 ( разработан ный на основе таблицы по курганам ) состо ит из 16 логических решающих правил ( далее по тексту – закономерностей ).

Рис . 1. Пример дерева решений: 1 – если X 1 меньше 5 и X 2 принадлежит множеству значений { a , b }, то целевая переменная Y равна 2 (т. е. объект относится к классу № 2); если X 1 меньше 5 и X 2 не принадлежит множеству значений { a , b }, то целевая переменная Y равна 1 (т. е. объект относится к классу № 1); если X 1 не меньше 5, то целевая переменная Y равна 1 (т. е. объект относится к классу № 1); 2 – если под насыпями курганов присутствуют следы тризн и они состоят из костей животных и керамических сосудов, то территориальная принадлежность – Верхнее Приобье; если тризны отсутствуют под насыпями кургана и погребения при этом расположены рядами, то территориальная принадлежность – Кузнецкая

котловина

Первая закономерность выглядит следующим образом: «Если ритуально-жертвенные комплексы (тризны) под насыпями кургана представлены костями животных, то территориальная принадлежность курганов – Верхнее Приобье». Этому правилу соответствуют курган 6 могильника Елов-ка II, курганы 4, 5, 20, 21, 27, 31 и 36 могильника Камышенка и курган 1 позднеир-менского могильника Ордынское-1г. Но условию наличия тризн с костями животных соответствует и ряд курганов с других территорий. Так, на территории Барабинской лесостепи этому условию удовлетворяют курган 1 могильника Абрамово-4 и курганы 62 и 109 могильника Преображенка-3. На территории Кузнецкой котловины – курган 18 могильника Журавлёво-4, курган 14 могильника Сапогово-1, курганы 4, 5 и 6 могильника Танай-2, курган 18 могильника Тана-7 и курган 1 могильника Титово-1.

Четвертая закономерность : « Если тризны и сооружения отсутствуют под насыпью кургана , а погребения расположены бессис темными группами , то территориальная принадлежность курганов – Кузнецкая кот -

а

б

Рис . 2. Фрагменты файлов с результатами работы модуля дискриминантного анализа пакета Ластан по таблицам, содержащим данные по курганам (а) и погребениям (б) (первоначальный вид полученных результатов, до стадии содержательного анализа)

ловина ». Этому правилу соответствуют кур ган 1 могильника Журавлёво -4 и курганы 2, 3 и 4 могильника Титово -1. На территории Барабинской лесостепи этому правилу соот ветствует курган 8 могильника Преобра - женка -3.

Седьмая закономерность : « Если тризны под насыпями курганов представлены кост рищами ( прокалами ) и курган является оди ночным , то территориальная принадлеж ность курганов – Барабинская лесостепь ». Этому правилу соответствуют курганы 8 и 10 могильника Абрамово -4, курган 5 мо гильника Гандичевский Совхоз и курганы 28, 31, 53, 79, 83, 88 и 99 могильника Пре - ображенка -3. Ему удовлетворяет также кур ган 17 могильника Журавлёво -4.

Восьмая закономерность : « Если тризны под насыпями курганов представлены кост рищами ( прокалами ), а погребения рас положены рядами , то территориальная принадлежность курганов – Кузнецкая кот ловина ». Этому правилу отвечают курган 7 могильника Ваганово -2, курганы 3 и 12 мо гильника Журавлёво -4, курган 3 могильника Танай -7 и курганы 1, 5 и 7 могильника Ша - баново -4. Ему соответствуют также курган 1 позднеирменского могильника Кама -1 в Ба - рабинской лесостепи и курган 4 могильника Ближние Елбаны IX в Верхнем Приобье .

Девятая закономерность : « Если тризны под насыпями курганов представлены кос тями животных , керамическими сосудами и кострищами ( прокалами ), то территориаль ная принадлежность курганов – Барабин - ская лесостепь ». Этому правилу удовлетво ряют курган 23 могильника Абрамово -4, курганы 1, 11, 15, 16, 24, 37, 38, 41, 43, 66–68, 70, 71, 77, 85, 86, 89, 97, 98, 100, 105, 106, 110 могильника Преображенка -3 и рас паханный позднеирменский курган некро поля Чича -1 ( раскоп 9/16). На территории Верхнего Приобья условиям этого правила отвечают курган 1 могильника Катково -2, курганы 7 и 28 могильника Красный Яр -1 г и курган 4 могильника Телеутский Взвоз -1. На территории Кузнецкой котловины – кур ган 9 могильника Сапогово -1, курган 3 могильника Танай -2 и курганы 23 и 24 мо гильника Танай -7.

Двенадцатая закономерность: «Если тризны под насыпями курганов представлены керамическими сосудами, а погребение в кургане одиночное, то территориальная принадлежность курганов – Барабинская лесостепь». Данному правилу соответствуют курган 8 могильника Гандичевский Совхоз, курганы 27, 44, 72, 76, 81 и 90 могильника Преображенка-3. Ему удовлетворяют также курган 28 могильника Камышенка в Верхнем Приобье и позднеирменские курганы 13 и 16 могильника Заречное-1 на территории Кузнецкой котловины.

Пятнадцатая закономерность : « Если триз ны под насыпями курганов представлены костями животных , керамическими сосуда ми , кострищами ( прокалами ), бронзовыми изделиями и камнями ( изделиями из камня ), то территориальная принадлежность курга нов – Кузнецкая котловина ». Условиям дан ного правила отвечают курган 8 могильника Ваганово -2, курганы 8, 17 и 19 могильника Сапогово -1. Ему также соответствует курган 1 могильника Камень -1 в Новосибирском Приобье .

Ошибка 10- кратной кроссвалидации со ставила 0,4, что говорит о слабом соответст вии имеющегося описания данных с клас сификацией по территориальному признаку . Из этого можно сделать вывод , что данные являются достаточно однородными и не имеют четкой зависимости от территори ального признака .

Вариант 2 состоит из 3 закономерностей . Две наиболее интересные представлены ниже .

Первая закономерность имеет следую щий вид : « Если земляная насыпь имеет круглую форму , а погребения в кургане одиночные или расположены бессистемны ми группами , то территориальная принад лежность курганов – Барабинская лесо степь ». Этому правилу соответствуют курганы 1, 3, 10, 14, 16, 23, 28, 29 и 33 мо гильника Абрамово -4, все курганы могиль ника Гандичевский Совхоз ; курганы 1–6, 9–11, 15, 16, 20–22, 24, 27–29, 32, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 46, 49, 51–55, 62, 65, 66, 68, 71–73, 76, 79, 81, 83, 86, 88–90, 98, 99, 103, 106, 109 и 110 могильника Преображенка -3; курган 22 могильника Сопка -2. Ему отвеча ют также курганы , расположенные на дру гих территориях : в Барнаульском Приобье – курган 3 могильника Ближние Елбаны IX, курган могильника Змеевка , курганы 2, 4–6, 10, 12, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 29, 31, 32, 35, 37 и 67 могильника Камышенка , курган 2 мо гильника Милованово -1, курганы 23 и 34 могильника Новотроицкие курганы , курга ны 1, 4–8, 10, 11, 13–15, 20–22, 29, 32 и 33

могильника Суртайка и курганы 4, 5 и 13 могильника Телеутский Взвоз -1. В Новоси бирском Приобье этому правилу соответст вуют курганы 8 и 9 могильника Чёрное Озе - ро -1 в и курган 2 могильника Камень -1; на территории Кузнецкой котловины – курган 2 могильника Ваганово -2, курган 1 могиль ника Журавлёво -1, курганы 1, 14 и 17 мо гильника Журавлёво -4, курган 3 могильника Иваново - Радионово , курган 3 могильника Сапогово -1, курганы 6 и 9 могильника Ша - баново -4.

Вторая закономерность : « Если земляная насыпь имеет овальную форму , а погребе ния в кургане одиночные или расположены бессистемными группами , то территориаль ная принадлежность курганов – Верхнее Приобье ». Данному правилу соответствуют курган 3 могильника Еловка II, курганы 1, 2 и 6 Иштанского могильника , курганы 7–9, 11, 14, 16, 18, 22, 28, 30, 34 и 36 могильника Камышенка , курганы 6 и 28 могильника Красный Я -1 г , курганы 6 и 7 могильника Ордынское -1 е , курганы 2 и 19 могильника Суртайка . Ему отвечают также курганы 7, 8, 14 и 69 могильника Преображенка -3 в Бара - бинской лесостепи ; на территории Кузнец кой котловины – курган 22 могильника Жу равлёво -4, курганы 13 и 16 могильника Заречное -1, курганы 6 и 8 могильника Сапо - гово -1, курган 18 могильника Танай -7, кур ганы 1–4 Титовского могильника , курганы 2 и 3 могильника Шабаново -1.

Далее для исследования погребений был применен метод построения логической ре шающей функции в форме дерева решений . За основу распределения по классам , как и в случае с курганными насыпями , взята тер риториальная принадлежность погребений . Вариант состоит из 11 закономерностей . Ниже будут описаны правила , применение которых дало наиболее интересные резуль таты .

Первая закономерность : « Если ориента ция погребенных головой на запад , то тер риториальная принадлежность курганов – Верхнее Приобье ». Данное логическое пред положение подтвердилось , большая часть погребений с ориентацией погребенных го ловой на запад действительно находится на территории Верхнего Приобья . Но условиям данного правила отвечают и некоторые по гребения , расположенные на других терри ториях . В Кузнецкой котловине это погре бение 5 кургана 4 и погребение 1 кургана 16

могильника Журавлёво -4. На территории Омского Прииртышья – погребения 3 и 5 грунтового могильника Сибирское -6. Для территории Барабинской лесостепи погре бения с ориентацией погребенных головой на запад не характерны .

Четвертая закономерность : « Если могиль ник курганный , погребение расположено на уровне погребенной почвы , а погребенный ориентирован головой в юго - западный и северо - западный сектор , то территориальная принадлежность курганов – Кузнецкая кот ловина ». Всего условиям данного правила отвечают 297 погребений на территории Кузнецкой котловины , 20 погребений на территории Барабинской лесостепи , 61 по гребение на территории Верхнего Приобья и 2 погребения на территории Омского При иртышья . Таким образом , данное логиче ское высказывание подтвердило , что ука занные выше условия являются наиболее характерными чертами погребального обря да ирменской культуры .

Шестая закономерность : « Если погребе ние расположено в материковом слое , по гребенный ориентирован головой в юго западный или северо - восточный сектор , а сопроводительный инвентарь представлен различными сочетаниями керамических со судов , украшений и орудий труда , то терри ториальная принадлежность курганов – Верхнее Приобье ». Этому правилу соответ ствуют 21 погребение с территории Верхне го Приобья . Ему отвечают также погребение 1 кургана 9 могильника Гандичевский Сов хоз ; погребение 1 кургана 21, погребение 2 кургана 70, погребение 2 кургана 82 и по гребение 2 кургана 100 могильника Преоб - раженка -3 и погребение 6 кургана 22 могильника Сопка -2. На территории Куз нецкой котловины также имеются погребе ния , отвечающие условиям данного прави ла . Это погребение 5 кургана 7 и погребение 7 кургана 8 могильника Ваганово -2; погре бение 6 кургана 4, погребение 11 кургана 7 и погребение 12 кургана 20 могильника Жу равлёво -4; погребение 16 курган 5 могиль ника Заречное -1 и погребение 2 кургана 5 могильника Титово -1.

Седьмая закономерность: «Если погребение расположено в материковом слое, погребенный ориентирован головой в югозападный или северо-восточный сектор, а сопроводительный инвентарь отсутствует, то территориальная принадлежность курга- нов – Барабинская лесостепь». Данному правилу соответствуют погребение 1 кургана 98 могильника Преображенка-3, 4 позд-неирменских погребения, расположенных на территории жилого пространства городища Чича-1, и одно погребение из некрополя Чича-1. На территории Верхнего При-обья ему удовлетворяют погребение 1 кургана 37 могильника Камышенка, погребение 9 грунтового могильника МГК–1/5 позднеирменской культуры, погребение 1 кургана 3 и кургана 15 могильника Суртай-ка. На территории Кузнецкой котловины также несколько погребений соответствует данному правилу – погребение 15 кургана 20 могильника Журавлёво-4 и погребение 6 кургана 19 могильника Сапогово-1.

Восьмая закономерность : « Если погребе ние расположено в насыпи кургана , могиль ные сооружения отсутствуют , а погребен ный ориентирован головой в юго - западный или северо - восточный сектор , то территори альная принадлежность курганов – Бара - бинская лесостепь ». Данное логическое вы сказывание подтвердилось , 43 погребения , отвечающие данным условиям , расположе ны на территории Барабинской лесостепи . Еще шесть таких погребений зафиксирова ны в Томском Приобье – два в могильнике Еловка II, четыре в Иштанском могильнике ; три погребения на территории Барнаульско го Приобья – два в могильнике Суртайка и одно в могильнике Телеутский Взвоз . В Кузнецкой котловине также отмечено 10 погребений , соответствующих данному пра вилу – четыре на могильнике Пьяново и по два на могильниках Танай -2, Танай -7 и Ти - тово -1.

Десятая закономерность : « Если могиль ник курганный , а погребения с ориентацией погребенных головой в юго - восточный сек тор , то территориальная принадлежность курганов – Кузнецкая котловина ». Данному правилу действительно соответствуют 37 погребений , расположенных на территории Кузнецкой котловины , а также погребение 1 кургана 7 могильника Гандичевский Совхоз , погребение 1 кургана 82 и погребение 3 кургана 104 могильника Преображенка -3. Ему также отвечают семь погребений мо гильника Еловка II, шесть погребений мо гильника Новотроицкие курганы , погребе ние 2 кургана 33 могильника Суртайка – на территории Верхнего Приобья .

Таким образом , наиболее характерной общекультурной чертой погребального об ряда ирменской культуры является наличие курганных насыпей , чаще округлой формы , содержащих остатки поминальной тризны в виде керамических сосудов различной сте пени целостности , костей животных и про - калов или кострищ . Достаточно типично : отсутствие сооружений в насыпи курганов , расположение под насыпью только одного захоронения , либо погребений , располо женных рядами , а также рядами , намечаю щимися среди бессистемных . Большинство погребений ирменской культуры являются одиночными , совершенными по обряду ин - гумации , в скорченном положении на пра вом боку с ориентацией головой в юго западный сектор . Характерно отсутствие ритуально - жертвенных комплексов в погре бениях . Типичным сопроводительным ин вентарем считаются керамические сосуды , бронзовые украшения и орудия труда , в ча стности бронзовые ножи .

Еще одним важным вопросом , решенным в ходе данного исследования , является вы явление взаимосвязей между наличием раз личных признаков погребального обряда и территориальной принадлежностью памят ника . Выделенные локальные особенности , в целом , совпадают с теми , что ранее отме чались рядом исследователей . Для Барабин - ской лесостепи В . И . Молодин характерным считает наличие поминальных тризн в насыпях кургана , канавок , вторичные захо ронения , коллективные погребения и доста точную бедность сопроводительного инвен таря [1985. С . 133–136]. Специфическими чертами погребального обряда на террито рии Барнаульского Приобья А . Б . Шамшин считает , прежде всего , наличие грунтовых могильников , коллективные захоронения , следы присутствия огня в могилах и нали чие мясной заупокойной пищи [1988. С . 9–10].

Ранее к локальным особенностям погре бального обряда на территории южно таежного Приобья исследователи уже отно сили использование огня в погребальном ритуале , наличие остатков поминальных тризн под насыпями курганов , содержавших большие скопления костей животных ( в ос новном лошади , коровы , овцы ) [ Матющен - ко , 2006. С . 21], а также отдельных черепов баранов , уложенных на дно рва на опреде ленном расстоянии друг от друга [ Новикова ,

1995. С . 49]. Безусловно , важной отличи тельной чертой погребального обряда явля ется наличие сопровождающего погребения животного , как правило , это или череп ( ино гда черепа ) лошади , или часть туш , зале гавших in situ [ Матющенко , 2006. С . 21; Но виков , Степаненко , 2010. С . 49].

К локальным особенностям погребально го обряда ирменской культуры на террито рии Кузнецкой котловины В . В . Бобров относит каменные оградки , большое коли чество (5 и более ) погребений под одной насыпью , наличие могильных сооружений и камни - обелиски [1992. С . 19].

Исходя из полученных материалов , а так же на основе высчитанных парных коэффи циентов сходства , можно говорить о том , что погребально - поминальный обряд ир - менской культуры является в значительной степени однородным на всем ареале распро странения культуры и обладает стандарт ным набором признаков , характерных для всех локальных вариантов . Но именно на основании парных коэффициентов и коли чества схожих черт можно говорить о том , что погребальный обряд на территории Ба - рабинской лесостепи в большей степени схож с погребальным обрядом данной куль туры Барнаульского Приобья , тогда как чер ты погребальной практики ирменской куль туры Томского и Новосибирского Приобья в значительной степени тяготеют к террито рии Кузнецкой котловины . На основе этого в ирменском ареале можно выделить две территориальные группы : юго - западную ( Омское Прииртышье , Барабинская лесо степь и Барнаульское Приобье ) и северо восточную ( Томское и Новосибирское При - обье и Кузнецкая котловина ).

TYPICAL FEATURES OF THE BURIAL RITE BY THE IRMEN’ CULTURE (EXPERIENCE OF THE ANALYSIS WITH USE OF LOGICAL-AND-PROBABILITY METHODS)