Hexacrista intorta (Ciliophora, Tintinnida), новый род и вид из вод Северо-Европейского бассейна

Автор: Олейник А. А.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 1 т.28, 2025 года.

Бесплатный доступ

В водах Гренландского и Баренцева морей обнаружены инфузории-тинтинниды, лорика которых, совмещая в себе дефинитивные признаки нескольких родов из семейства Tintinnidae, имеет необычную, уникальную среди всех Tintinnida, экстерьерную особенность – спиральную складчатость (гофрированность) стенки. Описываемые тинтинниды в отношении морфологии раковины соответствуют признакам семейства Tintinnidae Claparède & Lachmann, 1858, sensu Bachy et al., 2012 и сочетают отдельные признаки разных его родов: Salpingella, Amphorellopsis, Amphorides, Steenstrupiella. По совокупности признаков, которые являются таксономически значимыми в семействе Tintinnidae, исследованные экземпляры не имеют сколько-нибудь близких форм на уровне рода. Результаты исследований позволяют установить для Tintinnidae (Ciliophora, Tintinnida) новый род с новым видом в его составе и представить описание нового рода инфузорий-тинтиннид Hexacrista gen. nov. с видом H. intorta sp. nov. из вод Северо-Европейского бассейна Северного Ледовитого океана.

Баренцево море, Гренландское море, микропланктон, протолог, тинтинниды, Barents Sea, Greenland Sea, microplankton, protologue, tintinnids

Короткий адрес: https://sciup.org/142243488

IDR: 142243488 | УДК: 593.173(268.4) | DOI: 10.21443/1560-9278-2025-28-1-119-126

Текст статьи Hexacrista intorta (Ciliophora, Tintinnida), новый род и вид из вод Северо-Европейского бассейна

DOI:

Мурманский морской биологический институт РАН, г. Мурманск, Россия; e-mail: ; ORCID:

В водах Гренландского и Баренцева морей были обнаружены инфузории-тинтинниды, лорика которых, совмещая в себе дефинитивные признаки нескольких родов из семейства Tintinnidae ( Salpingella , Amphorellopsis , Amphorides , Steenstrupiella ), имеет необычную, уникальную среди всех Tintinnida экстерьерную особенность – спиральную складчатость (гофрированность) стенки. Принимая во внимание, что форма эта отмечается нами регулярно, приводим ее морфологическое и эколого-географическое описание в качестве нового для науки вида, представляющего новый род семейства Tintinnidae.

Материалы и методы

Исследованный материал получен в судовых экспедициях в Баренцево и Гренландское моря из батометрических и сетных проб, фиксированных на месте отбора формалином (до конечной концентрации формальдегида около 1 %). Сетные пробы получены посредством протягивания замыкающейся планктонной сети (фильтрующая ткань "мельничный газ" с ячеей 29 мкм) между предварительно выбранными горизонтами водной толщи. Отбор батометрических проб выполнен по горизонтам батометром Нискина; отобранная вода объемом 1–2 л фильтровалась через лавсановый трековый фильтр с порами 0,95 мкм на установке обратной фильтрации ( Сорокин и др., 1975 ). Батометрические пробы раннего периода исследований (1977 и 1980 гг.) объемом около 0,5 л отбирались батометрами БМ-48, фиксировались формалином и после длительного отстаивания концентрировались сливанием надосадочного слоя (процедура повторялась двукратно) до объема ≈10 мл. При необходимости батометрические и сетные пробы дополнительно сгущались непосредственно перед микроскопированием сливанием надосадочного слоя через U-образный капилляр. Микроскопирование производилось в проходящем свете (при увеличении ×100–400) в счетной камере высотой 400 мкм. Микрофотографии сделаны камерой ToupCam разрешением 5 Mp. Абсолютная погрешность измерения линейных размеров составила ±0,5 мкм.

Результаты и обсуждение

Впервые мы обнаружили инфузорий-тинтиннид с необычной морфологией лорики в 2014 г. при обработке ноябрьских проб 2013 г. из юго-западной части Баренцева моря. Дальнейшие исследования, специально ориентированные на поиск этих микропланктеров, включали отбор материала в морях Баренцевом (все сезоны периода 2014–2022 гг.) и Гренландском (осенне-зимний сезон 2019 и 2021 гг.), обработку этих и ранее полученных баренцевоморских проб 1977, 1980, 1991, 2012 гг., описание морфологии, особенностей распределения и сезонной встречаемости.

После анализа этих данных получены следующие результаты.

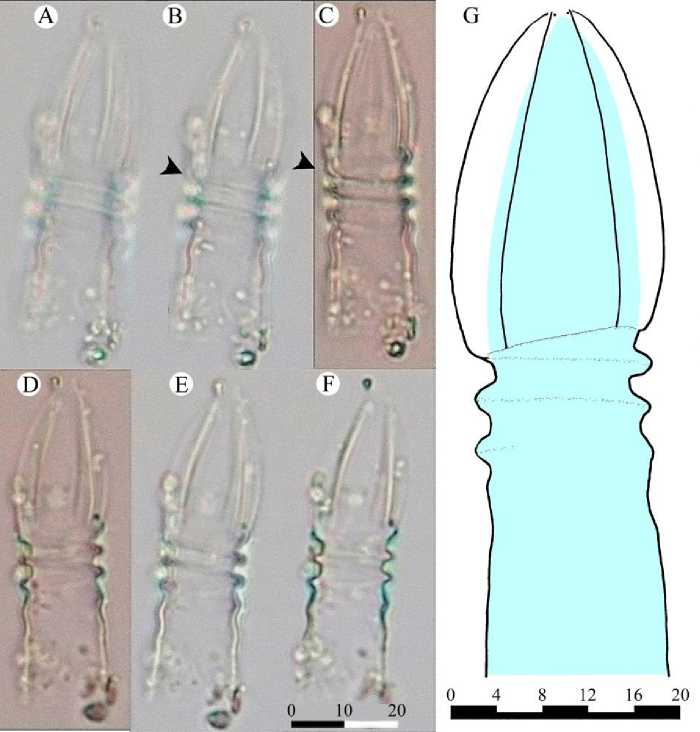

Морфология. Лорика удлиненно-цилиндрической формы, стенка прозрачная, гиалиновая, жесткая, бесструктурная, без включений (рис. 1 и 2); по экстерьерным признакам выделяются три части.

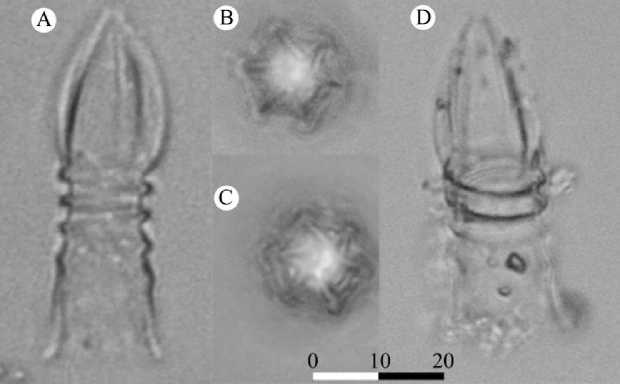

Задняя (аборальная) часть конусообразная, аборально суженная; на поверхности несет шесть килевидных гребней, высоких, продольно ориентированных и прямых (не закрученных спирально); аборальный конец усеченный, открытый; аборальное отверстие малозаметное, узкое. За счет относительно высоких килевидных гребней задняя часть выглядит самой широкой частью лорики и напоминает наконечник шестигранной отвертки. В поперечном сечении имеет вид шестилучевой звезды или правильного шестиугольника (рис. 2, B и C ). Аборальное отверстие имеет диаметр около 1,5 мкм; без аборального цилиндра.

Средняя часть цилиндрическая; стенка гофрирована спирально завитой складкой в несколько оборотов, отчего в продольном сечении наружный и внутренний контуры стенки волнистые, образуют складчатую область. Складка снаружи представляет собой левозавитую спираль, образованную валиком/килем и соответствующей бороздой вдоль него. Валик/киль спирали представляет собой продолжение на среднюю часть лорики одного из шести аборальных гребней; переход этого прямого аборального гребня в киль спирали обозначается коленчатым изгибом (показан стрелками на рис. 1, B и C ). Борозда спирали ограничивает простирание остальных пяти аборальных гребней задней частью лорики. На двух первых (считая от задней части лорики) оборотах линия верхнего края спирали видна четко (рис. 1, A и B ); на третьем витке спираль выполаживается и продолжается пологим валиком и соответствующей неглубокой бороздой. Намечен четвертый, слабо выраженный виток, который различим только на продольном разрезе как волнистый контур стенки (рис. 1, D , E и F ).

Передняя часть бесструктурная, цилиндрическая или слабо расширяющаяся к оральному краю (субцилиндрическая), в поперечном сечении круглая. Оральный край тонкий, цельнокрайний (без зубцов). У некоторых экземпляров наблюдается воротник в виде невысокой воронки (рис. 2, A ).

Морфометрические данные. Лорики изученных 17 экземпляров варьируют по длине от 53 до 65 мкм, по диаметру орального отверстия – от 15 до 19 мкм.

Экземпляр, изображенный на рис. 1: длина лорики 58–59 мкм; оральный диаметр 15–16 мкм, воротник в виде воронки не выражен (отсутствует), отношение орального диаметра к длине 0,25–0,28; длина задней

(крыльчатой) части 27–28 мкм; шаг первых двух (считая от аборального конца) витков спирали составляет 3,5–4,0 мкм.

Экземпляр с воротником в виде воронки (рис. 2, A ): отношение орального диаметра к длине составляет 0,32–0,34 при длине лорики 53–54 мкм и оральном диаметре 17–18 мкм.

Рис. 1. Hexacrista intorta sp. nov. Голотип: лорика, латеральный вид: A – фокус на внешнем крае спиральной складки; B, C, D, E – оптические продольные разрезы, полученные при последовательном опускании фокуса до уровня F ; F – разрез примерно в медианной плоскости; стрелкой показано место перехода продольного гребня в киль спиральной складки; G – рисунок, выполненный по оптическим разрезам A–F . Тоном заполнена полость лорики. Длина линейки 20 мкм Fig. 1. Hexacrista intorta sp. nov. The holotype specimen: lorica, lateral view. A – outer edge of the spiral fold (high focus); B, C, D, E – optical longitudinal sections obtained by successively lowering the focus to level F ; F – low focus, approximately in the median longitudinal plane; the arrow shows the place of sharp transition of the longitudinal ridge into the upper edge of the spiral fold. The drawing G is made using optical sections A–F . The cavity of lorica is filled with a colored tone. Scale bars – 20 mkm

Общим обликом описываемые тинтинниды напоминают мелких представителей рода Salpingella Jörgensen, 1924, от которых отличаются высокими и прямыми килевидными гребнями в задней части лорики. Наличие гребней придает сходство с представителями родов Amphorellopsis Kofoid & Campbell, 1929 и Amphorides Strand, 1928, но от этих двух родов описываемые тинтинниды отличаются открытым аборальным концом.

Особо отметим, что лорика описываемых тинтиннид не имеет структуры в виде спирально завитой полосы с видимой внутри стенки границей между соседними витками, подобно той, что имеется у видов родов Helicostomella Jörgensen, 1924, Climacocylis Jörgensen, 1924, Coxliella Brandt, 1907 или у вида Leprotintinnus pellucidus (Cleve, 1899).

Наконец, от всех известных к настоящему времени видов отряда Tintinnida описываемые тинтинниды отличаются спиральной гофрированностью средней части раковины. Нам известны изображения двух тинтиннид с очень похожей гофрированностью лорики – соответствующие микрофотографии представлены на сайте проекта Aquaparadox под именами Amphorellopsis sp? Date: 06.04.2009 и Amphorellopsis sp. Date: 29.03.20101 – и, несомненно, близких описываемым в этой работе.

Рис. 2. Hexacrista intorta sp. nov.: A – латеральный вид, лорика с воротником в виде воронки; B , C – вид с аборального конца, поперечные оптические разрезы задней (крыльчатой) части; D – латеральный вид того же экземпляра, что B и C

Fig. 2. Hexacrista intorta sp. nov. A – lateral view, lorica with a funnel-shaped collar;

B and C – aboral view, optical cross sections of six-keeled (winged) posterior portion of lorica; D – slightly oblique lateral view of the same specimen as B and C

Распределение и фенология. Из представленных данных (таблица) следует, что за единственным исключением вид встречается в период с ноября по февраль (осенне-зимний период).

Таблица. Местоположения и даты находок Hexacrista intorta sp. nov. Table. Locations and dates of records of Hexacrista intorta sp. nov.

|

Дата (месяц, год) |

Широта N |

Долгота E |

Горизонт/слой отбора, м |

|

01.1977 |

69,21° |

36,17° |

100 |

|

02.1980 |

70,50° |

36,00° |

50, 100 |

|

02.1991 |

70,07° |

39,00° |

50 |

|

69,86° |

37,00° |

20 |

|

|

11.2012 |

70,01° |

33,55° |

147 |

|

11.2013 |

71,50° |

33,51° |

240–155 |

|

72,50° |

33,50° |

10 |

|

|

12.2015 |

72,99° |

33,49° |

100, 50 |

|

74,00° |

33,49° |

100, 50 |

|

|

12.2017 |

74,25° |

33,50° |

100, 60 |

|

74,00° |

33,50° |

100–0 |

|

|

72,50° |

33,51° |

0, 20 |

|

|

01.2018 |

69,07° |

33,21° |

79 |

|

06.2019 |

74,50° |

33,50° |

250–220 |

|

11.2019 |

79,56° |

08,75° |

150 (type locality), 320–0 |

|

80,05° |

08,69° |

500–100, 100–0 |

|

|

11.2021 |

78,67° |

08,51° |

50, 100, 700 |

|

79,00° |

08,50° |

0, 25, 50, 150, 200 |

|

|

79,33° |

08,50° |

50 |

|

|

02.2022 |

74,00° |

33,50° |

25 |

|

73,50° |

33,50° |

50, 180 |

|

|

73,00° |

33,50° |

0, 25, 150, 210 |

1 См.: Dolan, J. R. 2009. Aquaparadox: The diversity of planktonic microorganisms // Galerie de l'Observatoire Océanologique de Villefranche-sur-Mer. World Wide Web electronic publication. "Amphorellopsis sp? 06.04.2009". URL: (дата обращения: 06.01.2025) ; Dolan, J. R. 2009. Aquaparadox: The diversity of planktonic microorganisms "Amphorellopsis sp. 29.03.2010". URL: (дата обращения: 06.01.2025).

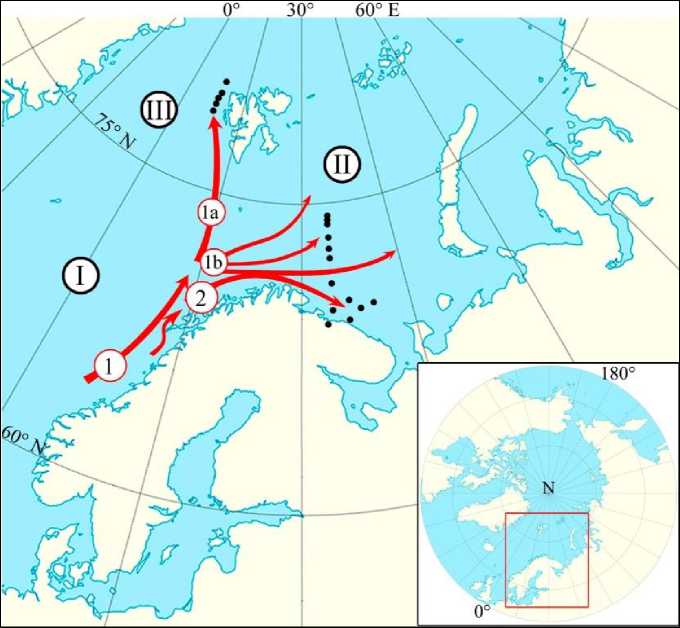

Находки локализованы в Гренландском и Баренцевом морях на участках, которые подвержены непосредственному влиянию вод Норвежского моря (рис. 3). В Гренландское море эти воды приносит фрамовская ветвь Норвежского течения, в Баренцево море – баренцевская ветвь Норвежского течения и Норвежское прибрежное течение ( Дженюк и др., 1990; Skagseth et al., 2011; Beszczynska-Moller et al., 2012 ). В области влияния Норвежского течения, генетически связанного с системой океанических течений Гольфстрим – Северо-Атлантическое, в Баренцевом и Гренландском морях формируется атлантическая водная масса. Значения ее основных океанологических параметров ( Бойцов, 2006 ): соленость 35,0 ‰, температура 1,5–3,5 °C (климатическая норма ноября и марта для Баренцева моря). В зоне влияния течений Норвежского прибрежного и Мурманского прибрежного в Баренцевом море формируется мурманская прибрежная водная масса. В начале рассматриваемого периода соленость и температура составляют соответственно 34,25–34,55 ‰ и 5,0–6,0 °C (норма ноября), в конце периода соленость и температура составляют соответственно 34,5 ‰ и 1,5–3,0 °C (норма марта).

Рис. 3. Положение находок Hexacrista intorta (черные точки) в Северо-Европейском бассейне Северного Ледовитого океана. Римскими цифрами отмечены моря: Норвежское (I), Баренцево (II), Гренландское (III); стрелками – течения: Норвежское (1), его ветви – фрамовская (1а) и баренцевская (1b); Норвежское прибрежное (2). Схема поверхностной циркуляции составлена с использованием информации из различных источников ( Танцюра, 1959; Дженюк и др., 1990;

Ozhigin et al., 2000; Skagseth et al., 2011; Beszczynska-Moller et al., 2012 ). На врезке показана северная циркумполярная область, красной рамкой выделен район исследований Fig. 3. Distribution of Hexacrista intorta findings (black dots) in the North European basin of the Arctic Ocean; marked by roman numerals: I – the Norwegian Sea, II – the Barents Sea, III – the Greenland Sea. Arrows sketch flow of the Norwegian current (1), its Fram Strait branch (1a) and Barents Sea branch (1b) and Norwegian coastal current (2). Schematic of surface circulation observed in the study area is using information from various sources ( Tantsyura, 1959; Dzhenyuk et al., 1990;

Ozhigin et al., 2000; Skagseth et al., 2011; Beszczynska-Moller et al., 2012 ). The inset shows the northern circumpolar region and the study area (red frame)

В осенне-зимний период приуроченности этих цилиат к определенным слоям пелагиали не прослеживается: в Баренцевом море они встречаются от поверхности до дна; в Гренландском море максимальная глубина местонахождения – 700 м. Численность на отдельных горизонтах в большинстве случаев составляет 1–2 кл./л, максимально – 9 кл./л. Единственная находка, не укладывающаяся в календарные рамки и границы термогалинных условий, сделана летом 2019 г. в Баренцевом море, в придонном слое (таблица). По положению и термогалинным параметрам (соленость 34,93 ‰, температура –0,45 °C)

соответствующий биотоп идентифицируется как баренцевоморская водная масса, которая формируется над поднятиями дна во время осенне-зимнего выхолаживания атлантических вод, характеризуется низкой температурой и повышенной плотностью, а в теплый период года сохраняется в понижениях донного рельефа ( Адров, 1982 ). Таким образом, присутствие в таких "нетипичных" условиях не только дает определенное представление о диапазоне толерантности описываемого вида, но и подтверждает его связь с водами атлантического происхождения; принимая во внимание изложенные данные, можно допустить, что эта тинтиннида обнаружится южнее и западнее исследованной акватории – в водах Норвежского и СевероАтлантического течений.

Заключение

Описываемые тинтинниды в отношении морфологии раковины соответствуют признакам семейства Tintinnidae Claparède & Lachmann, 1858 sensu Bachy et al., 2012 и сочетают отдельные признаки разных его родов: Salpingella , Amphorellopsis , Amphorides , Steenstrupiella . Однако по совокупности признаков, которые являются таксономически значимыми в семействе Tintinnidae, исследованные экземпляры не имеют сколько-нибудь близких форм на уровне рода. Изложенные выше результаты исследований позволяют установить для Tintinnidae (Ciliophora, Tintinnida) новый род с новым видом в его составе.

Order Tintinnida Kofoid et Campbell, 1929.

Family Tintinnidae Claparède et Lachmann, 1858, emend. Bachy, Gómez, López-Garsía, Dolan et Moreira, 2012.

Subfamily Salpingellinae Kofoid et Campbell, 1939, emend. Bachy, Gómez, López-Garsía, Dolan et Moreira, 2012.

Genus Hexacrista Oleinik et Chovgan gen. nov.

Type species: Hexacrista intorta sp. nov.

Description. Lorica is elongated-cylindrical, the wall is translucent, hyaline, rigid, structureless, without agglutinated particles. In appearance, three portions are distinguished. The posterior portion is cone-shaped, aborally narrowed (narrowed towards the aboral end), with 6 high longitudinal blade-like fins; aboral end truncated, open, with very narrow aboral opening; in cross section is of a hexagonal or in the shape six-pointed star. The middle portion is cylindrical; the wall is corrugated with a spirally curled fold in several turns, which is why the outer and inner contours of the wall are wavy in the longitudinal section. The anterior portion is without sculptural elements, round in cross-section, cylindrical or slightly expanding towards the oral edge. The collar can be formed in the form of a low funnel. The oral edge is without teeth.

Differential diagnosis. Resembles small tintinnids of the genus Salpingella Jörgensen, 1924, from which it differs in high and straight keeled fins in the posterior portion of the lorica. The presence of straight high fins gives similarity to the genera Amphorellopsis Kofoid & Campbell, 1929 and Amphorides Strand, 1928, but in contrast to them Hexacrista has an open aboral end. In addition, Hexacrista is distinguished from the other Tintinnidae (and from all known Tintinnida in general) by the left-spiral corrugation of the middle part, which gives the shell a characteristic "wavy" appearance. We note in particular that Hexacrista does not have a structure in the form of a spirally curled strip, when adjacent coils are separated by a visible boundary inside the wall (as in Helicostomella Jörgensen, 1924, Climacocylis Jörgensen, 1924, Coxliella Brandt, 1907, or Leprotintinnus pellucidus (Cleve, 1899)).

Remark. Two tintinnids, micrographs of which are presented on the Aquaparadox project website (Dolan, 2009) under the name " Amphorellopsis sp? Date: 06.04.2009" and " Amphorellopsis sp. Date: 29.03.2010" undoubtedly belong to the Hexacrista genus.

Etymology. The genus name is a feminine noun in the nominative singular, and it denotes that 6 bladelike fins ( hexa - from the greek word hex meaning six, and latin word crista – crest/fin).

Zoobank registration number: Genus Hexacrista Oleinik et Chovgan gen. nov.

Hexacrista intorta Oleinik et Chovgan sp. nov.

Holotype. Figs 1, A – G .

Type locality: northeast of the Greenland Sea, 79.56° N, 08.75° E, depth 150 м, 21.11.2019.

Paratypes. Fig 2, A : the Barents Sea, 74.00° N, 33.49° E, depth 50 м, 10.12.2015; figs 2, B – D : northeast of the Greenland Sea, 79.56° N, 08.75° E, depth 150 м, 21.11.2019, (same as holotype).

Description. The posterior (aboral) portion, because of relatively high keeled fins, looks like the widest part of the lorica and resembles the tip of a hexagonal screwdriver; in cross section has the form of a six-pointed star or a regular hexagon (Fig. 2, B, C). The aboral opening is very narrow, with a diameter about 1.5 mkm; aboral cylinder is absent. The corrugated area in the middle portion of the lorica is a left-handed spiral, formed by a ridge/keel and a corresponding furrow along it. The spiral ridge/keel is a continuation of one of the six aboral ridges further, onto the middle portion of the lorica; the transition from a straight longitudinal aboral ridge to a spiral keel is indicated by an angulation of the upper edge line, as shown by the arrows in Fig. 1, B, C. The groove of the spiral limits the extension of the other five aboral ridges onto the posterior portion of the lorica. On the first two turns (counting from the aboral end) the line of the upper edge of the spiral is well visible (Fig. 1, A, B); on the third turn, the spiral becomes flatter and shallow. A fourth, weakly pronounced (indistinct) spiral turn is outlined, which is distinguishable only on the longitudinal section as a wavy wall contour (Fig. 1, D, E, F). The anterior portion of the lorica is cylindrical or almost cylindrical, with scarcely flaring oral end; some specimens have a slightly everted oral rim (the collar is like a low funnel) (Fig. 2, A). the oral rim is thin and entire.

Measurements of the holotype. Lorica, length 58–59 mkm, oral diameter 15–16 mkm, oral diameter/length ratio 0.25–0.28, length of tapered (winged) portion 27–28 mkm. The first two turns (thread pitch) has a beam 3.5–4.0 mkm each.

In a specimen with a funnel-shaped collar (Fig. 2, A ), the oral diameter/length ratio is 0.32–0.34 with the lorica length of 53–54 mkm, the oral diameter of 17–18 mkm. The lorics of 17 studied specimens vary in length from 53 to 65 mkm, in the oral diameter – from 15 to 19 mkm.

Differential diagnosis. Corresponds to the generic diagnosis.

Etymology. The specific name comes from the Latin adjective "intorta" – twisted: lorica looks twisted around the longitudinal axis due to the presence of a spiral fold.

Zoobank registration number : Hexacrista intorta Oleinik et Chovgan sp. nov.

Работа выполнена в рамках государственной темы ММБИ РАН 188-24-01 (1.6.19) "Структурнодинамические трансформации пелагических экосистем морских арктических бассейнов в условиях техногенных и естественных изменений среды" (FMEE-2024-0016).