Химическая мелиорация нефелиновых песков c применением осадка сточных вод регионального предприятияводопроводно-канализационного хозяйства

Автор: Горбачева Т. Т., Лусис А. В., Иванова Л. А.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Геоэкология

Статья в выпуске: 1 т.24, 2021 года.

Бесплатный доступ

Лабораторные опыты по применению осадка муниципальных сточных вод в качестве нетрадиционного химического мелиоранта с удобрительным эффектом проводились на отходах рудообогащения (хвостах) АНОФ-2 КФ АО "Апатит" с преобладанием в их составе нефелиновых песков. Хвостохранилище включено в перечень объектов накопленного экологического ущерба в регионе, но благодаря богатому минеральному составу признается техногенным месторождением, подлежащим консервации для получения в перспективе апатитового, нефелинового, сфенового, эгиринового и титаномагнетитового концентратов. В ходе исследования применен метод фитотестирования грунта, орошаемого нефильтрованной дождевой водой, с фрагментарным нанесением осадка сточных вод (ОСВ) регионального предприятия ВКХ. Опыты проводились на одновидовом посевном материале, рекомендованном для рекультивации нарушенных территорий северных регионов. При формировании на нефелиновых песках сеяного фитоценоза из тимофеевки луговой Phleum pratense L. подтвержден стимулирующий эффект ОСВ на питательный режим грунта. После фитоэкстракции в нем сохраняется высокий остаточный пул основных питательных элементов N, P, K, что свидетельствует о пролонгированном действии ОСВ. На резервном хвостохранилище АНОФ-2 в 2019 г. заложен полевой эксперимент с целью подтверждения эффекта, полученного в лабораторных условиях, и признания предлагаемого метода альтернативой традиционным методам рекультивации техногрунтов

Отходы апатит-нефелиновых руд, азот, фосфор, калий, осадок сточных вод, нетрадиционный мелиорант, тимофеевка луговая Phleum pratense L, apatite-nepheline ore wastes, nitrogen, phosphorus, potassium, sewage sludge, unconventional ameliorant, meadow timothy Phleum pratense L

Короткий адрес: https://sciup.org/142226558

IDR: 142226558 | УДК: 62-784.4 | DOI: 10.21443/1560-9278-2021-24-1-88-96

Текст статьи Химическая мелиорация нефелиновых песков c применением осадка сточных вод регионального предприятияводопроводно-канализационного хозяйства

*Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, г. Апатиты, Мурманская обл., Россия; e-mail: , ORCID:

Горбачева Т. Т. и др. Химическая мелиорация нефелиновых песков c применением осадка сточных вод регионального предприятия водопроводно-канализационного хозяйства. Вестник МГТУ. 2021. Т. 24, № 1. С. 88–96. DOI:

*Industrial Ecology Problems of the ^orth of the Kola Science Center of RAS, Apatity, Murmansk region, Russia; e-mail: , ORCID:

Gorbacheva, T. T. et al. 2021. Chemical amelioration of nepheline sands using sewage sludge from a regional wastewater treatment plant. Vestnik of MSTU, 24(1), pp. 88–96. (In Russ.) DOI:

Минерально-сырьевая база является важнейшей составляющей индустриального развития Мурманской области, однако значительная часть добываемого сырья складируется в виде отходов рудообогащения в хвостохранилищах, которые признаны объектами накопленного экологического ущерба 1 . Активная эксплуатация месторождений полезных ископаемых региона способствовала формированию на его территории обширных хвостохранилищ отходов рудообогащения (нефелиновых песков) Кировского филиала АО "Апатит" (КФ АО "Апатит"). Эти объекты рассматриваются как техногенные месторождения, потенциально пригодные для промышленной переработки и получения качественных концентратов (апатитового, нефелинового, сфенового, эгиринового, титаномагнетитового) (Гершенкоп и др., 2010) и потому подлежащие сохранению. Концепция внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) в области восстановления земель, нарушенных деятельностью горнопромышленных предприятий, предполагает разработку консервационного направления их рекультивации 2 . Использование техногенных месторождений, полигонов отходов недропользования и восстановление нарушенных экосистем (почв, растительного покрова) – одно из основных направлений инновационного развития недродобывающего комплекса Российской Федерации (Лебедев и др., 2019).

Комплекс рекультивационных мер по консервации хвостохранилищ как гидротехнических сооружений включает в качестве определяющего фактора питательный режим поверхностного слоя техногрунта, в частности его NPK-статус. При применении химической мелиорации нефелиновых песков в целях их устойчивого залужения установлено, что из-за высокой подвижности калия К в техногрунте подкормка растений калийными удобрениями не требуется (Переверзев и др., 1986). Фосфор Р в нефелиновых песках находится в составе остаточного апатита в формах, слабо доступных для растений, поэтому приводятся доводы о невозможности развития создаваемого фитоценоза без дополнительного внесения минеральных фосфорных удобрений (Евдокимова и др., 2010). Отсутствие в хвостах органического вещества биогенного происхождения и связанного с ним азота N признано причиной неизбежности ежегодного внесения азотных удобрений в рекультивируемый грунт (Евдокимова и др., 2010).

Одной из мер создания и поддержания устойчивости растительного покрова на апатит-нефелиновых хвостохранилищах может быть использование осадка сточных вод (ОСВ) предприятия водопроводноканализационного хозяйства (ВКХ) АО "Апатитыводоканал" (г. Апатиты). Метод является разновидностью химической мелиорации, направленной на повышение биогенности грунта благодаря наличию в коммунальных стоках органического вещества, легкодоступного для микробиоты, а также лабильности азота, фосфора и калия, способствующей их быстрой ассимиляции растениями. В ходе исследований установлено, что исходное содержание азота в нефелиновых песках можно существенно повысить с помощью многократного применения в качестве мелиоранта осветленных коммунальных стоков (ОКС) АО "Апатитыводоканал" (Горбачева и др., 2020).

Инициатором использования ОСВ для рекультивации нарушенных территорий Мурманской области явился АО "Мончегорскводоканал", впервые применивший ОСВ для восстановления растительного покрова на техногенных пустошах вблизи г. Мончегорска. Рекультивационные работы в промышленных масштабах проводились начиная с 2003 г. силами Мончлесхоза при финансовой поддержке Кольской горнометаллургической компании (КГМК) и научном руководстве Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН. К настоящему времени проведена экспертная оценка принятых мер с подтверждением их эффективности (Копцик и др., 2015; 2016) и признанием альтернативой традиционным методам рекультивации.

Распространение полученного опыта на другие предприятия области, в частности на АО "Апатитыводоканал", ограничивается отсутствием стадии обезвоживания осадка на этом предприятии, что связано с ограниченностью производственных площадей для дополнительного строительства. Решение проблемы обезвоживания ОСВ позволит снизить транспортные издержки предприятия по доставке мелиоранта на ближайшие объекты накопленного экологического ущерба. Канализационные очистные сооружения (КОС-3 АО "Апатитыводоканал") территориально примыкают к резервному хвостохранилищу КФ АО "Апатит", который с 2006 г. является модельным объектом для отработки методов рекультивации нефелиновых песков без землевания, разработанных на основе инновационных технологий и химической мелиорации с применением отходов производства и потребления (Иванова и др., 2010; 2014; 2019; Ivanova et al., 2019).

Цель настоящего исследования – анализ эффективности пролонгированного действия химической мелиорации нефелиновых песков с применением осадка сточных вод для повышения биогенности (NPK-статуса) грунта и создания растительного покрова в ходе консервации хвостохранилища.

Материалы и методы

Объектом исследований послужили нефелиновые пески, отобранные на хвостохранилище АНОФ-2 АО "Апатит" в виде усредненной пробы лежалых хвостов. По гранулометрическому составу грунт, использованный для опытов, относился к песчаной фракции, результаты его валового анализа приведены в работе (Маслобоев и др., 2018).

В составе грунта в пересчете на оксидную форму доминирует SiO 2 (39 %) и Al 2 O 3 (23 %), отмечается высокое содержание натрия (12 % Na 2 O), железа (6 % Fe 2 O 3 ), кальция (5 % СаO), магния (1 % MgO). Поскольку целью данной работы являлось изучение NPK-статуса грунта после принятия мелиоративных мер, то был сделан акцент на два элемента минерального состава нефелиновых песков: калий и фосфор. Общее содержание K в исходном грунте (в пересчете из оксидной формы) составляет 41 500 мг/кг, P – 5 276 мг/кг. Определение общего азота в работе (Маслобоев и др., 2018) не проводилось, но существующий пробел восполнен в ходе настоящего исследования.

В качестве мелиоранта для повышения биогенности грунта использован осадок сточных вод КОС-3 АО "Апатитыводоканал". Основным способом обработки ОСВ на данных очистных сооружениях является подсушка и выдержка на иловых площадках на естественном основании в течение трех и более лет. ОСВ отобран на иловой площадке АО "Апатитыводоканал", выведенной из эксплуатации в 2017 г. Согласно испытаниям, проведенным в 2017 г. специализированным предприятием OOO "Бифар-Экология", контрольный образец ОСВ относился к отходу V класса опасности и полностью соответствовал требованиям ГОСТ Р 54534-2011, предъявляемым к ОСВ при его использовании в качестве почвогрунтов для биологической или технической рекультивации 3 . Валовое содержание тяжелых металлов в ОСВ было значительно ниже нормативов, установленных ГОСТ Р 54534-2011 для его применения при технической рекультивации нарушенных территорий, а именно Ni < 30 мг/кг, Cu < 30 мг/кг, Pb < 30 мг/кг, Zn < 186 мг/кг при нормативах 800 мгNi/кг, 1 500 мгCu/кг, 1 000 мгPb/кг, 7 000 мгZn/кг.

Лабораторный эксперимент проводился в период с 3 сентября по 13 октября 2018 г.

Техногенный грунт (нефелиновые пески) массой 340 г помещали в пластиковые емкости слоем 3 см и увлажняли водой до полного насыщения.

Мелиорант (ОСВ, представляющий собой влажную пластилинообразную массу темно-коричневого цвета с резким специфическим запахом), наносился 8 фрагментами на поверхность субстрата из расчета 1 л/ 0,5 м 2 .

Схема исследования включала два варианта: 1) опытный: однократное 8-фрагментарное нанесение ОСВ в начале эксперимента, затем – периодическое орошение дождевой водой; 2) контрольный: без применения ОСВ, только орошение дождевой водой на протяжении всего эксперимента. Дождевая вода собиралась в специальную емкость до начала эксперимента, периодическое орошение ею грунта проводилось в одинаковых дозах, последовательность орошения приведена ниже. Опыты в каждом варианте проводились в пятикратной повторности.

Интенсивность освещения в период проведения эксперимента составляла в пасмурные дни 6, в солнечные – 20 кЛк, температура воздуха в помещении не превышала 22–23 ºС, влажность воздуха составляла 60 %.

Для формирования фитоценоза на поверхность субстрата высевали семена многолетнего травянистого злакового растения тимофеевки луговой (Phleum pratense L.); норма высева 66 г/м 2 . После увлажнения семян емкости с посевами укрывали пластиковой пленкой для сохранения влаги до начала появления первых зеленых всходов, затем пленку снимали и в дальнейшем не использовали.

Последовательность орошения посевов дождевой водой производилась следующим образом: при закладке опыта в количестве 40 мл на емкость, затем через каждые три дня по 35 мл на емкость. Cуммарная норма орошения за весь период эксперимента составила 38 л/м 2 (380 т/га). Дополнительная подкормка растений минеральными удобрениями в ходе эксперимента не проводилась.

Камеральные исследования включали регулярные наблюдения за ростом и развитием растений, формированием травостоя. Влияние мелиорантов оценивалось по высоте растений в травостое, накоплению зеленой массы и проективному покрытию. Измерения биометрических показателей проводились каждые 5 дней после появления массовых всходов одновременно во всех повторностях (не менее 10 замеров высоты растений в каждой из них); биомассу растений измеряли в сыром состоянии.

По окончании опытов наземная биомасса растений полностью срезалась, высушивалась до воздушносухого состояния и размалывалась. Далее навеска наземной части растительного материала (около 1 г) переводилась в азотнокислую вытяжку в открытой системе мокрого озоления с помощью установки Gerhard (Германия) и с применением концентрированной HNO 3 .

Содержание калия в профильтрованной вытяжке определялось методом атомно-эмиссионной спектрометрии, фосфора – фотоколориметрическим методом Лоури – Лопеса по интенсивности синей окраски восстановленного фосфорно-молибденового комплекса (восстановитель – аскорбиновая кислота). Валовое содержание азота в растительном материале определялось методом Кьельдаля после озоления навески в концентрированной серной кислоте в присутствии катализатора (K2SO4 + CuSO4). Этот же метод использовался для определения общего азота в исходном грунте и остаточного содержания N в навеске по окончании эксперимента.

Техногенный грунт после окончания эксперимента доводился до воздушно-сухого состояния при комнатной температуре, после чего из него тщательным образом удалялись растительные остатки. Анализ на остаточное содержание доступных форм К и P проводился после просеивания грунта через сито (размер ячейки 2 мм). Далее по аналогии с почвенными анализами готовилась вытяжка грунта с применением аммонийно-ацетатного буфера (pH = 4,65) при соотношении грунта и буферного раствора 1 : 10) (Halonen et al., 1983). Содержание элемента в аммонийно-ацетатной вытяжке с таким значением pH характеризует уровень его доступности для растений (Quevauviller, 1998). Содержание калия в профильтрованной вытяжке определялось методом атомно-эмиссионной спектрометрии, фосфора – фотоколориметрическим методом Ватанабэ по интенсивности синей окраски восстановленного фосфорно-молибденового комплекса (восстановитель – аскорбиновая кислота). Аналогичным образом проводился анализ исходной пробы ОСВ.

Результаты анализов грунтов, растений и ОСВ выражались в мг/кг с пересчетом на абсолютносухую массу, для чего в отдельной навеске каждой пробы определялся коэффициент гигроскопической влажности.

Для обработки результатов, полученных по окончании эксперимента, применяли методы описательной и сравнительной статистики (One-Way ANOVA, анализ данных в программе Microsoft Excel) и однофакторного дисперсионного анализа. Достоверность различий между вариантами принималась при значениях p < 0,05 (n = 5) на уровне тенденций; высокий уровень значимости различий признавался при p < 0,001. При p > 0,05 различия по вариантам считались недостоверными.

Результаты и обсуждение

Биогенность нефелиновых песков

Существует мнение, что в нефелиновых песках полностью отсутствует органическое вещество и связанный азот (Евдокимова и др., 2010). Однако в наших исследованиях было доказано, что азот в исходном техногенном грунте хвостохранилища АНОФ-2 4 присутствует в количестве 9,77 мг/кг. Это можно объяснить остаточным содержанием в грунте азотсодержащих флотоагентов и возможной азотфиксацией в поверхностном слое лежалых грунтов. В нефелиновых песках отмечено наличие сапротрофных бактерий, использующих азот органических соединений, а также бактерий, утилизирующих минеральный азот (Евдокимова и др., 2008). Наличие цианопрокариот (Шалыгина и др., 2016; Redkina et al., 2019), являющихся основными азотфиксаторами, также повышает азотный пул складируемых песков.

Анализ полученных данных показал, что ОСВ, однократно примененный в эксперименте, и после изъятия растительной биомассы способствовал сохранению остаточного содержания азота в техногенном грунте, в 12,7 раз превышающего исходное его содержание (9,7 мг/кг) (табл. 1). В опытном варианте исследования это может быть связано с внесением легкодоступного органического вещества и связанных с ним аммонийных форм азота с ОСВ. Содержание N общ в исходном ОСВ составляет 1 918 мг/кг.

В контрольном варианте также определено высокое остаточное содержание азота, в 11 раз превышающее исходное. Данное увеличение может быть связано с азотфиксирующей деятельностью микроорганизмов, изначально присутствующих в грунте, а также привнесенных с оросительной водой в составе инокулированных взвесей, поскольку в опыте применялась дождевая вода без предварительной фильтрации.

Высокие валовые содержания в исходном техногенном грунте фосфора [его значительная концентрация обусловлена наличием апатита (2,9 %), не полностью извлеченного из руды при обогащении (Переверзев и др., 1986)], а также калия (Маслобоев и др., 2018) обеспечили высокие уровни их доступности для питания растений в эксперименте (табл. 1). Внесение ОСВ, содержащего 3 792,23 мг/кг калия в доступной для растений форме (К д. ф ), способствовало возрастанию и остаточного содержания калия в грунте. Однако максимум остаточного содержания доступных форм фосфора определен в контрольном варианте; возможными причинами могут являться более интенсивный вынос фосфора с биомассой в опытном варианте; ассимиляция фосфора микробиотой; формирование труднорастворимых фосфатов Сa, Fe, Al за счет вытеснения указанных элементов из тонкодисперсной фракции песков; образование ассоциатов фосфат-ионов с гумифицированным органическим веществом, входящим в состав ОСВ. Следует отметить, что содержание доступных форм P д. ф в примененном мелиоранте невелико (146 мг/кг) и не может играть существенной роли при формировании фитоценоза, когда валовое содержание фосфора в самом грунте составляет 5 276 мг/кг.

Таблица 1. Остаточное содержание N, P, K в техногенном грунте по окончании эксперимента Table 1. Residual content of N, P, K in technogenic soil at the end of the experiment

|

Вариант исследования |

Повторность |

Содержание биогенных элементов, мг/кг |

||

|

общ |

Р д. ф |

К д. ф |

||

|

Опытный (ОСВ + дождевая вода) |

1–1 |

97,70 |

44,84 |

2 292,95 |

|

1–2 |

126,09 |

44,00 |

2 576,50 |

|

|

1–3 |

135,04 |

47,87 |

2 001,91 |

|

|

1–4 |

114,29 |

44,45 |

2 084,80 |

|

|

1–5 |

140,92 |

46,08 |

2 378,12 |

|

|

Среднее значение |

122,80 |

45,40 |

2 266,90 |

|

|

Контрольный |

2–1 |

109,91 |

53,66 |

2 171,87 |

|

2–2 |

103,72 |

49,03 |

2 000,36 |

|

|

2–3 |

84,22 |

50,40 |

2 220,87 |

|

|

2–4 |

121,54 |

51,04 |

2 171,08 |

|

|

2–5 |

121,33 |

53,86 |

2 086,58 |

|

|

Среднее значение |

108,10 |

51,60 |

2 130,20 |

|

Биометрические показатели сформированного травостоя

Появление первых всходов в эксперименте было зафиксировано в обоих вариантах одновременно (на 4-й день после посева семян). Самые дружные всходы отмечены при использовании ОСВ, что позволяет предполагать стимулирующее действие указанного мелиоранта на прорастание семян Phleum pratense L.

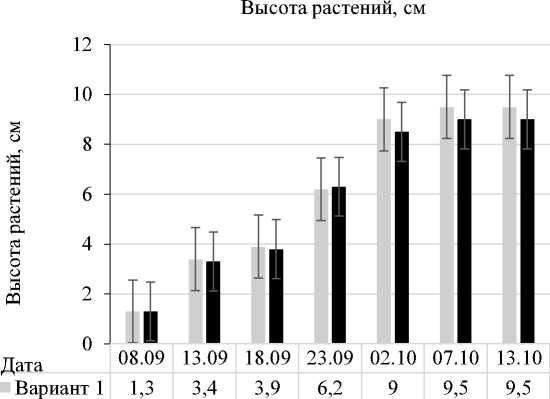

Высокое валовое содержание в исходном техногенном грунте фосфора и калия, а также доступных для растений форм азота в ОСВ оказали положительное влияние на рост растений (рис. 1).

■ Вариант 1

■ Вариант 2

■ Вариант 2 1,3 3,3 3,8 6,3 8,5 9 9

Рис. 1. Динамика изменения высоты растений в ходе лабораторного эксперимента Fig. 1. Dynamics of plant height during the laboratory experiment

В начале эксперимента наблюдалась слабая вариабельность высоты растений. Однако при дальнейшем ходе опыта отмечено опережение роста растений в случае применения мелиоранта по сравнению с контролем, что может быть связано с постепенным вымыванием из ОСВ лабильных форм элементов питания. На 10-й день исследований травостой в вариантах с применением ОСВ был выше всего на 0,1 см по сравнению с контролем; к завершению опыта средняя высота опытных растений составила 9,5 см, тогда как в контроле она была на 0,5 см ниже.

Из-за краткосрочности опыта максимально достигнутое проективное покрытие не превысило 65 %. Снижение данного показателя при фрагментарном размещении ОСВ на техногенном грунте по сравнению с контролем (55,0 ± 3,54 %, p < 0,01), вероятно, связано с формированием корки на центральных точках размещения ОСВ, что и оказало некоторое ингибирующее действие осадка на молодые проростки. Тем не менее внесение ОСВ стимулировало статистически значимый (1,50 ± 0,39 г; p < 0,05) прирост зеленой биомассы по сравнению с контрольным вариантом (1,20 ± 0,35 г).

Листовая диагностика по окончании эксперимента

Результаты листовой диагностики показали активное накопление основных элементов питания (азота, фосфора, калия) в наземной части растений одновидового фитоценоза в обоих вариантах (табл. 2). Такую реакцию растений даже в условиях контрольного варианта можно объяснить возможным усилением микробиологической активности при благоприятных условиях проведения эксперимента [высокая влажность грунта; оптимальные температура и освещенность; хорошая аэрация; поступление важных элементов питания (К, P, Са, Mg, аммонийного и нитратного азота) с дождевой водой]. Согласно данным государственного мониторинга (Семенец и др., 2016) средневзвешенный химический состав осадков, выпадающих в регионе, содержит калий (0,6 мг/л), ион аммония (0,2 мг/л), нитрат-ион (0,9 мг/л), кальций (1,2 мг/л), магний (0,3 мг/л).

Таблица 2. Валовое содержание N, P, K в наземной части Phleum pretense L.

Table 2. The gross content of N, P, K in the terrestrial part of Phleum pretense L.

|

Вариант исследования |

Повторность |

Содержание питательных элементов, мг/кг |

||

|

N общ |

Р общ |

К общ |

||

|

Опытный (ОСВ + дождевая вода) |

1–1 |

30 144,60 |

4 901,05 |

28 000,91 |

|

1–2 |

25 601,25 |

3 544,51 |

26 217,91 |

|

|

1–3 |

32 239,01 |

3 102,05 |

21 299,49 |

|

|

1–4 |

28 371,73 |

3 639,32 |

26 857,49 |

|

|

1–5 |

31 877,19 |

3 675,78 |

25 617,02 |

|

|

Среднее значение |

29 647,0 |

3 773,0 |

25 599,0 |

|

|

Контрольный |

2–1 |

24 624,96 |

3 577,32 |

25 133,23 |

|

2–2 |

24 880,05 |

4 096,61 |

30 465,26 |

|

|

2–3 |

24 942,05 |

4 591,17 |

27 069,85 |

|

|

2–4 |

26 544,18 |

3 602,05 |

22 927,52 |

|

|

2–5 |

14 479,92 |

4 370,68 |

29 168,66 |

|

|

Среднее значение |

23 094,0 |

4 048,0 |

26 953,0 |

|

Уровень накопления калия в сухой массе опытных растений в обоих вариантах соизмерим с уровнем его накопления при торфовании нефелиновых песков и выращивании злаков на окультуренных подзолистых почвах в регионе (Переверзев и др., 1986).

Однократное внесение ОСВ обеспечило накопление фосфора в надземной фитомассе свыше 3 000 мг/кг, соответствующее среднему содержанию элемента в сухой массе Phleum pretense L., выращенной на нефелиновых песках АНОФ-1 5 , и даже превышение предела 3 300 мг/кг, достигнутого на окультуренных подзолистых почвах Мурманской области (Переверзев и др., 1986). Содержание фосфора в Phleum pretense L. в обоих вариантах проведенного опыта соответствует также оптимальным значениям для злаковых растений, установленных в работе (Haneklaus et al., 2016).

Содержание общего азота в наземной части Phleum pretense L. в контрольном варианте данной работы совпадает с результатами полевых экспериментов ее выращивания на хвостохранилище АНОФ-1 без принятия каких-либо мелиоративных мер (Переверзев и др., 1986). Однако даже при однократном внесении ОСВ накопление азота в Phleum pretense L. достигает уровня, отмеченного для данной культуры в международной практике повышения питательной ценности кормов за счет применения высоких доз минеральных удобрений, в том числе комплексных (NPK) (Bednarek et al., 2015). Полученные результаты валового содержания азота в биомассе соизмеримы и с результатами листовой диагностики в полевых опытах на нефелиновых песках при внесении навоза (100 т/га) как традиционного мелиоранта (Переверзев и др., 1986).

Заключение

В результате исследований в условиях лабораторного эксперимента с имитацией однократного фрагментарного поверхностного нанесения мелиоранта на техногенный грунт подтверждены стимулирующий эффект ОСВ на питательный режим нефелиновых песков и возможность создания устойчивого растительного покрова из тимофеевки луговой Phleum pretense L. при их рекультивации.

Накопление N, P и K надземной биомассой одновидового (Phleum pretense L.) сеяного фитоценоза при поверхностном нанесении ОСВ соответствует уровням накопления, определенным для злаковых растений при торфовании, внесении навоза или комплексных минеральных удобрений в условиях длительных полевых опытов с грунтом близкого минерального состава (хвостами АНОФ-1).

Высокое остаточное содержание N, P и K после изъятия зеленой биомассы свидетельствует о пролонгированном действии ОСВ.

По причине промывного водного режима нефелиновых песков эффект, полученный в лабораторных условиях, требует верификации в условиях полевого эксперимента для признания предлагаемого метода альтернативой традиционным методам рекультивации техногрунтов.