Химическая структура органического вещества водоустойчивых микроагрегатов агрочерноземов разных позиций на склоне

Автор: Артемьева З.С., Колягин Ю.Г., Варламов Е.Б., Засухина Е.С., Цомаева Е.В., Ярославцева Н.В., Когут Б.М.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 123, 2025 года.

Бесплатный доступ

Методом твердотельной 13C-ЯМР-спектроскопии изучена химическая структура пулов органического вещества водоустойчивых свободных микроагрегатов, выделенных из воздушно-сухих агрегатов (2–1 мм) пахотных горизонтов полнопрофильного, эродированного и намытого агрочерноземов. Дана оценка изменения их химической структуры в денудационно-аккумулятивном ландшафте. Выявлено, что подавляющая часть водоустойчивых свободных микроагрегатов в эрозионной зоне – фрагменты/осколки разрушенных (преимущественно), а также новообразованных макроагрегатов за счет динамического замещения органического вещества in situ, о чем явно свидетельствуют интегральные показатели химической структуры всех пулов органического вещества свободных микроагрегатов эродированного агрочернозема, по сравнению с таковыми полнопрофильного варианта: пониженные индексы разложенности (DI), ароматичности (ARI) и гидрофобности (HI). Аналитические данные свидетельствуют в пользу преобладающей транспортировки из эрозионной зоны микроагрегатов, представленных фрагментами разрушенных (преимущественно) и новообразованных макроагрегатов. Во время транспортной фазы ранее физически защищенное агрегированное органическое вещество свободных микроагрегатов подвергается частичной деградации. Минерализуется преимущественно наиболее лабильная его часть (гидролизуемая), а его стабильная часть остается мало-/неизмененной. Минерально-ассоциированное органическое вещество (ил и остаток) мало или совсем не трансформируется.

Эрозия, водоустойчивые свободные микроагрегаты, химическая структура органического вещества, CP-MAS 13C-ЯМР-спектроскопия

Короткий адрес: https://sciup.org/143184474

IDR: 143184474 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2025-123-116-147

Текст научной статьи Химическая структура органического вещества водоустойчивых микроагрегатов агрочерноземов разных позиций на склоне

1ФИЦ “Почвенный институт им. В.В. Докучаева”, Россия, 119017, Москва, Пыжевский пер, 7, стр. 2, *, e-mail: , ***, *****,

******, *******

*******

2МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, 119991, Москва, Ленинские горы, 1, **

3ФИЦ “Информатика и управление” РАН, Россия, 119333, Москва, ул. Вавилова, 44, корп. 2, ****

7 Bld. 2 Pyzhevskiy per., Moscow 119017, Russian Federation, *, e-mail: , ***, *****, ******, *******

1 Leninskie Gori, Moscow 119234, Russian Federation, **

2 Bld. 44 Vavilova Str., Moscow 119333, Russian Federation, ****

Органическое вещество (ОВ) рассматривается как решающий фактор в предотвращении эрозии в силу его фундаментальной связи со структурой почвы, соответственно, уменьшение его количества выступает как один из основных предикторов этого негативного процесса (FAO, 2015). Почвенные агрегаты, являясь основными единицами структуры почвы, физически стабилизируют ОВ, что, в свою очередь, предотвращает потери органического углерода (С орг ), в том числе, в результате эрозии (Le Bissonnais, 1996). В процессе водной эрозии почв происходит активное разрушение агрегатов, поэтому сохранение стабильной агрегатной структуры при различных условиях увлажнения во многом определяет устойчивость почвы в целом на различных этапах ее деградации: отрыва, разрушения, транспортиров-ки/перераспределения и осаждения отложений.

Роль почвенных агрегатов в защите С орг зависит от их размера. Считается, что ОВ в микроагрегатах сохраняется лучше по сравнению с таковым макроагрегатов (Tisdall, Oades, 1982; Beare et al., 1994; Gupta, Germida, 1988; Six et al., 2000). Представляется актуальным изучение влияния эрозионных процессов на качественный состав ОВ водоустойчивых свободных микроагрегатов. Наиболее релевантная информация может быть получена с помощью твердотельной 13 C-ЯМР-спектроскопии (Чуков и др., 2018).

Данное исследование является продолжением работы (Артемьева и др., 2024), которая была посвящена изучению качественного состава ОВ водоустойчивых макроагрегатов тех же образцов почв. Было показано, что в эрозионной зоне водоустойчивые макроагрегаты представлены преимущественно новообразованными в результате активного динамического замещения ОВ in situ , также как и бóльшая часть поступающих макроагрегатов в зону аккумуляции (Артемьева и др., 2024).

Цель работы – исследовать химическую структуру органического вещества водоустойчивых микроагрегатов агрочерноземов разных позиций на склоне методом твердотельной 13 C-ЯМР-спектроскопии.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объект исследования – типичные черноземы (Классификация…, 1977), Haplic Chernozem – согласно международной классификации (WRB, 2022), многофакторного полевого опыта ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии (Курская область, Медвен-ский район, с. Панино) на водораздельном плато и склоне северной экспозиции крутизной до 3° в слое 0–25 см после уборки урожая сельскохозяйственных культур. Исследованные черноземы среднемощные, тяжелосуглинистые: содержание ила (< 1 мкм) – 23–25%, пыли (50–1 мкм) – 74–75%, песка (50–1 000 мкм) – 1–2% на массу почвы. Содержание C орг 2.5–3.4% на массу почвы, pH KCl 5.8. Агрегатный состав исследованных почв подробно описан ранее (Артемьева и др., 2021).

На склоне выделяли следующие зоны: 1) отсутствия эрозии (51°31’74” N; 04°07’27” E), 2) эрозионную (51°32’00” N; 04°07’06” E), 3) преобладающей аккумуляции (51°31’81” N; 04°06’00” E) (Ермолаев, 1992). Ранее установлено, что различные их сочетания приурочены к определенным формам рельефа (Травникова и др., 2010; Артемьева и др., 2023; Цомаева и др., 2023). Исследованы пахотные горизонты: полнопрофильного (вариант 1), эродированного (слабо-) (вариант 2), намытого (вариант 3) агрочерноземов. Вариант 1 на водораздельном плато в условиях зернопаропропашного севооборота (чистый пар – озимая пшеница – кукуруза – ячмень), в год отбора образцов участок был под чистым паром. Вариант 2 – на склоне северной экспозиции 3° в условиях зернотравяного севооборота (озимая пшеница – ячмень + травы – многолетние травы – многолетние травы), в год отбора образцов участок был под озимой пшеницей. Вариант 3 – внизу склона северной экспозиции в условиях зернотравяного севооборота (озимая пшеница – ячмень + травы – многолетние травы – многолетние травы), в год отбора образцов участок был под озимой пшеницей.

После сухого просеивания образцов были получены следующие фракции: > 10, 10–7, 7–5, 5–3, 3–2, 2–1, 1–0.5, 0.5–0.25, < 0.25 мм. Далее, согласно модификации Хана (1969) метода Сав-винова, мокрому просеиванию были подвергнуты воздушно-сухие агрегаты размером 2–1 мм. Выбор агрегатов данного размера обусловлен их наибольшим вкладом в общий С орг почвы (Когут и др., 2019).

Для выделения разных пулов ОВ применяли модифицированный вариант гранулоденсиметрического фракционирования, полная схема которого представлена ранее (Artemyeva et al., 2021). С помощью бромоформ-этанольной смеси выделяли свободное ОВ (ЛФ СВ – легкие фракции (плотность <1.8 г/см 3 )). Далее для разрушения агрегатов использовали ультразвуковой диспергатор зондового типа ЛУЗД-0.5К-02-00000 ПС (Криамид, Россия). Озвучивание (71 Дж/мл) образца почвы (10 г + 50 мл деионизированной воды) осуществляли в течение 1 мин. с последующим центрифугированием. Процедуру повторяли 15 раз. После удаления илистых частиц с помощью бромоформ-этанольной смеси выделяли агрегированное ОВ (ЛФ АГР – легкие фракции (плотность <1.8 г/cм 3 )). Повторность трехкратная.

Выделялись следующие пулы ОВ: неагрегированное, свободное (ЛФ СВ ), агрегированное (ЛФ АГР ), ОВ илистой фракции (ил) и ОВ фракции остатка. Содержание углерода (TC) и азота (TN) определяли методом каталитического сжигания на анализаторе ТОС Analyzer (Shimadzu, Япония). Все измерения выполняли в трехкратной повторности.

Для получения спектров пулов ОВ все образцы, кроме ЛФ СВ , обрабатывали 10%-ной HF для удаления соединений железа, ухудшающих качество спектра, и концентрирования ОВ. Количество обработок: ЛФ АГР – 2, Ил – 3, Остаток – 4. Методика подробно описана ранее (Данченко и др., 2022; Артемьева и др., 2023).

Твердотельные CP-MAS 13 C-ЯМР-спектры образцов регистрировали на спектрометре Bruker Avance-II 400 WB (США) на частоте 100.4 МГц с использованием 4 мм датчика. Подробное описание режима съемки представлено ранее (Данченко и др., 2022).

Выделяли области, соответствующие следующим химическим типам углерода: алкильный Alk-C (0–47 м. д.), О-алкильный О-Alk-C (47–113 м. д.), ароматический Ar-C (113–160 м. д.), карбоксильный и карбонильный (160–214 м. д.). Рассчитывали следующие показатели ОВ:

-

- величину отношения Alk/ΣO-Alk – интегральный показатель разложенности/переработки ОВ (Baldock et al., 1992),

-

- индекс ароматичности ОВ (ARI) = ΣAr/ΣAlk + O-Alk + ΣAr (Hatcher et al., 1981),

-

- индекс гидрофобности ОВ (HI) = ((Alk + Ar)/(О - Me +

∑O-Alk + Carboxyl + Carbonyl + Phenolic)) (Xu et al., 2017).

Рентгендифрактометрический анализ илистых фракций проводили на анализаторе HZG-4A X-ray (Carl Zeiss Jena, Германия). Смектиты диагностировали по широким отражениям с пиками 1.45 нм на дифрактограммах воздушно-сухих образцов и 1.7– 1.8 нм на дифрактограммах образцов, сольватированных этиленгликолем.

Иллит (гидрослюдистый компонент) был диагностирован по наличию рефлексов в области 1.0, 0.5 и 0.334 нм образцов, снятых в трех состояниях.

Каолинит диагностировали по наличию рефлексов в области 0.715 и 0.357 нм, не изменяющих параметров при сольватации образцов этиленгликолем и исчезающих при прокаливании при 550 °С в течение 2 ч. В образцах каолинит представлен совершенной формой.

Хлорит диагностировали по наличию рефлексов в области в области 1.4, 0.474 и 0.354 нм.

Статистическую обработку результатов выполняли с использованием пакета Microsoft Excel 2010. Выбранный уровень значимости p < 0.05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Компонентный состав свободных водоустойчивых микроагрегатов, локализованных в воздушно-сухих агрегатах (2-1 мм)

В состав свободных водоустойчивых микроагрегатов (ВСА- ми ), аналогично макроагрегатам (ВСА ма ), входят неустойчивые (мВСА ми = ЛФ АГР + ил) и устойчивые (остаток) в УЗ-поле микроагрегаты (табл. 1). Однако, в отличие от макроагрегатов (Артемьева и др., 2024), в свободных микроагрегатах практически отсутствует свободное ОВ (ЛФ СВ ) (были обнаружены лишь следы).

Максимальное количество мВСА внутри водоустойчивых микроагрегатов наблюдается в полнопрофильном и эродированном агрочерноземах, минимально наблюдаемое – в намытом (табл. 1), что сопровождается изменениями качественного состава мВСА, в первую очередь, за счет дискретного ОВ (ЛФ АГР ).

В свободных микроагрегатах эродированного агрочернозема выявлено статистически достоверное ( t = 14.0) резкое снижение количества дискретного ОВ (ЛФ АГР ) по сравнению с таковым полнопрофильного варианта (почти в 2 раза), спровоцированное как эрозионными процессами, так и распашкой агрочерноземов. Следствием этого является вовлечение в состав пахотного горизонта эродированного агрочернозема почвенного материала нижележащего слоя с мéньшим содержанием дискретного ОВ (ЛФ АГР ), являющегося ядром неустойчивых в УЗ-поле микроагрегатов (мВСА) внутри водоустойчивых свободных микроагрегатов. Это сопровождалось незначительным (в 1.1 раза) увеличением доли их минеральной компоненты (ил).

В намытом агрочерноземе аккумулятивной зоны количество ЛФ АГР восстанавливается (увеличивается почти в 1.7 раза относительно такового эродированного варианта), не достигая, тем не менее, уровня полнопрофильного варианта (табл. 1), что является следствием выноса эродированного материала, обогащенного дискретным ОВ, его переотложения и переупаковки/агрегирования в зоне аккумуляции (Gregorich et al., 1998; Kuhn, 2007; Kuhn et al., 2009).

Таблица 1. Компонентный состав водоустойчивых свободных микроагрегатов (< 0.25 мм), выделенных из воздушно-сухих агрегатов 2–1 мм

Table 1. Component composition of water-stable free microaggregates (< 0.25 mm) isolated from air-dried aggregates of 2–1 mm size

|

Вариант |

ЛФ СВ |

Неустойчивые микроагрегаты (50–250 мкм), мВСА |

Устойчивые микроагрегаты (1–50 мкм) |

||

|

ЛФ АГР |

Ил |

∑ |

|||

|

% на массу фракции агрегатов |

|||||

|

несмытый |

не обн. |

2.64 ± 0.24 |

21.63 ± 0.72 |

24.27 ± 0.95 |

75.73 ± 0.95 |

|

смытый |

не обн. |

1.36 ± 0.19 |

22.89 ± 0.71 |

24.26 ± 0.69 |

75.74 ± 0.69 |

|

намытый |

не обн. |

2.29 ± 0.25 |

19.66 ± 0.11 |

21.95 ± 0.29 |

78.05 ± 0.29 |

Примечание. Органическая составляющая фракции остатка представлена, преимущественно, ОВ микроагрегатов илистых частиц, устойчивых в УЗ-поле (Федотов, Артемьева, 2015).

Note. The organic component of the Residue fraction is represented mainly by OM of microaggregates of clay particles that are stable in the ultrasound field (Fedotov, Artemyeva, 2015).

Минералогический анализ илистых частиц водоустойчивых свободных микроагрегатов

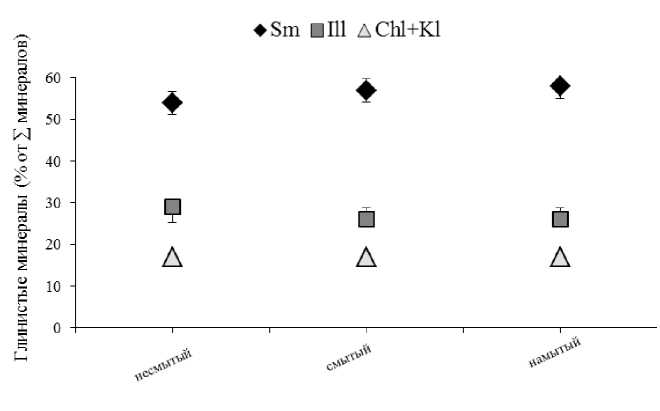

Минералогический анализ илистых частиц водоустойчивых свободных микроагрегатов выявил увеличение доли минералов с расширяющимся типом кристаллической решетки (смектиты), сопровождающееся снижением доли иллитов при переходе от полнопрофильного к эродированному и далее к намытому агрочерноземам, на фоне не меняющейся доли каолинита и хлорита (рис. 1).

Рис. 1. Состав глинистых минералов в илистой фракции водоустойчивых свободных микроагрегатов агрочерноземов разной локализации на склоне катены.

Fig. 1. Composition of clay minerals in the Clay fraction of water-stable free microaggregates of agrochernozems of different localizations on the slope of a catena.

Увеличение количества смектитов в эрозионной зоне, по сравнению с таковым приводораздельного участка (рис. 1), свидетельствует о вовлечении минеральной матрицы обнажающегося (в результате эрозионных процессов) ранее нижележащего слоя почвы в качестве основы для сорбции продуктов разложения ЛФАГР, а дальнейшее повышение доли смектитов при переходе от эродированного к намытому агрочернозему – о выносе наиболее тонкодисперсных глинистых минералов из эрозионной зоны и их отложении в зоне аккумуляции.

Качественный состав ОВ водоустойчивых свободных микроагрегатов

Агрегированное ОВ почвы (ЛФ АГР ) (ЛФ плотностью < 1.8 г/см 3 ). Анализ легкогидролизуемой части ЛФ АГР водоустойчивых свободных микроагрегатов явно демонстрирует ее активное обновление на эрозионном участке склона относительно приводораздельного участка. Пониженные величины выходы массы фракции, C и N после обработки 10%-ной HF в эродированном агрочерноземе относительно полнопрофильного варианта свидетельствуют об обогащенности ЛФ АГР легкогидролизуемыми компонентами ОВ, что, по-видимому, обусловлено эффективным динамическим замещением ОВ in situ на эрозионном участке склона (табл. 2).

Сужение величины отношения C/N гидролизуемой части ЛФ АГР в намытом агрочерноземе относительно эродированного варианта (34.8 против 40.2 соответственно) указывает на частичную минерализацию наиболее лабильных компонентов ЛФ АГР в процессе его транспортировки из эрозионной зоны в аккумулятивную.

Относительные доли разных типов С в 13 С-ЯМР-спектре ЛФ АГР водоустойчивых свободных микроагрегатов приведены в таблице 3 и на рисунке 2.

-

13 С-ЯМР-спектр ЛФ АГР водоустойчивых свободных микроагрегатов полнопрофильного агрочернозема в основном мало отличается от такового макроагрегатов (Артемьева и др., 2024). В числе отдельных различий можно отметить незначительное увеличение (в 1.1 раза) по-прежнему доминирующих ароматических (ΣАг) фрагментов, вклад которых в общий спектр ЛФ АГР превышает половину (52% общей интенсивности).

Таблица 2. Выход по массе фракций, С и N после обработки 10%-ной HF в водоустойчивых свободных микроагрегатах

Table 2. Yield of Mass, C and N in fractions after 10% HF-treatment within water-stable free microaggregates

|

Образец |

Вариант |

Выход по |

Фактор обогащения |

C/N |

|||||

|

массе |

C |

N |

C |

N |

до HF-обработки |

после HF-обработки |

гидролизуемое ОВ |

||

|

(%) |

|||||||||

|

ЛФ АГР |

несмытый |

55 |

76 |

88 |

1.4 |

1.6 |

20.1 |

17.3 |

40.2 |

|

смытый |

54 |

70 |

82 |

1.3 |

1.5 |

23.1 |

19.4 |

39.5 |

|

|

намытый |

53 |

72 |

83 |

1.4 |

1.6 |

21.1 |

17.9 |

34.8 |

|

|

Ил |

несмытый |

16 |

52 |

47 |

3.3 |

3.0 |

9.5 |

10.9 |

8.5 |

|

смытый |

11 |

46 |

41 |

4.0 |

3.6 |

9.6 |

10.8 |

8.9 |

|

|

намытый |

13 |

45 |

42 |

3.4 |

3.2 |

9.8 |

11.0 |

9.3 |

|

|

Остаток |

несмытый |

14 |

59 |

56 |

4.1 |

3.9 |

12.9 |

12.2 |

12.1 |

|

смытый |

12 |

48 |

56 |

4.1 |

4.8 |

19.5 |

14.8 |

13.0 |

|

|

намытый |

12 |

77 |

67 |

6.3 |

5.5 |

11.6 |

13.7 |

8.3 |

|

Последнее обусловлено главным образом незамещенным ароматическим углеродом (Аr-С), доля которого возрастает относительно таковой в макроагрегатах в 1.1 раза на фоне незначительного снижения доли фенольного С, что свидетельствует о более глубокой степени микробной переработки органического материала ЛФ АГР в свободных микроагрегатах по сравнению с таковой в макроагрегатах, в том числе, и таких устойчивых к разложению составляющих как лигнин и дубильные вещества (таннины и тан-ниды) (табл. 3). Это сопровождается снижением вклада O-Alk фрагментов до 18% (в 1.1 раза).

В “углеводной” области спектра, аналогично таковому в макроагрегатах, наиболее выражен пик с максимумом около 74 м. д., что указывает на то, что в данном диапазоне спектра ЛФ АГР полисахариды являются количественно наиболее значимыми компонентами. Тем не менее, снижение вклада O-Alk фрагментов в агрегированном ОВ свободных микроагрегатов относительно такового макроагрегатов обусловлено, главным образом, спиртовыми группами (60–94 м. д.): снизилось в 1.1 раза (табл. 3, рис. 2).

В ЛФ АГР микроагрегатов вклад Alk-фрагментов практически не меняется относительно такового макроагрегатов, что хорошо согласуется с количеством липидов и полипептидов. Тем не менее, агрегированное ОВ свободных микроагрегатов полнопрофильного агрочернозема характеризуется чуть бóльшей степенью гидрофобности (1.1 против 0.95 соответственно). Это обусловлено более резким снижением количества O-Alk фрагментов на фоне чуть менее резкого увеличения количества ароматических фрагментов (табл. 3).

Вклад углерода карбоксильных групп в агрегированном ОВ микроагрегатов практически не меняется по сравнению с таковым в макроагрегатах, а карбонильных групп – уменьшается в 1.2 раза (табл. 3).

Степень разложенности ЛФ АГР в свободных микроагрегатах выше относительно таковой макроагрегатов (0.63 против 0.57 соответственно), и сопровождается незначительным повышением степени ароматичности ОВ (0.50 против 0.46 соответственно). Величина отношения C/N стабильной части ОВ (негидролизуемой)

свободных микроагрегатов меняется мало – с незначительной тенденцией к снижению относительно таковой макроагрегатов (17.3 против 17.4 соответственно).

ЛФ АГР

Aryl C

Carboxyl C O-Alkyl C

Alkyl C

Carbonyl C м.д. 200 150 100 50 0

Carboxyl C

O-Alkyl C

Ил

Alkyl C

Aryl C

1^ИУк

Carbonyl C

м.д . 200 150 100 50 0

Остаток

C arboxyl C

O-Alkyl C

Carbonyl C

y Aryl C

УЛ\

м.д. 200 150 100 50 0

Рис. 2. Спектры разных пулов ОВ (ЛФ АГР , ил, остаток) водоустойчивых свободных микроагрегатов агрочерноземов разной локализации на склоне, полученные методом твердофазной 13С-ЯМР-спектроскопии: 1 – полнопрофильный, 2 – смытый, 3 – намытый.

Fig. 2. Spectra of different OM pools (LF occ , Clay, Residue) of water-stable free microaggregates of agrochernozems of different localization on the slope, obtained by solid-phase 13C-NMR spectroscopy: 1 – non-eroded, 2 –eroded, 3 – deposited.

Таким образом, агрегированное ОВ свободных микроагрегатов характеризуется чуть бóльшей степенью разложенности по сравнению с таковым макроагрегатов. Это находит отражение в увеличении вклада ароматических фрагментов и степени ароматичности ОВ и объясняется селективной микробной минерализацией и ассимиляцией O-Alk фрагментов (Baldock et al., 1992).

Спектры ЛФ АГР в водоустойчивых свободных микроагрегатах, локализованных в агрочерноземах разной локализации на склоне, достаточно близки, однако, степень выраженности различий выше по сравнению с таковой макроагрегатов (табл. 3, рис. 2).

Таблица 3. Относительная интенсивность сигналов в 13С-ЯМР-спектрах, С/N, DI – степень разложенности ОВ, ARI – степень ароматичности ОВ, HI – индекс гидрофобности ОВ разных фракций в составе водоустойчивых свободных микроагрегатов (ВСА ми ) (< 0.25 мм), а также количество липидов и пептидов, % общей интенсивности Table 3. Relative intensity of signals in 13C NMR spectra, C/N, DI – degree of decomposition of OM, ARI – degree of aromaticity of OM, HI – hydrophobicity index of OM of different fractions within water-stable free microaggregates (WSA mi ) (< 0.25 mm), as well as the amount of lipids and peptides, % of the total intensity

|

Вариант |

Alk |

ΣCH-O |

ΣO-Alk |

Ar |

Ar-O/N |

ΣAr |

COO |

CHO |

DI |

ARI |

HI |

С/N |

Lipids |

Peptides |

|

Агрегированное ОВ (ЛФ АГР ) |

||||||||||||||

|

несмытый |

11.4 |

9.4 |

18.2 |

40.7 |

11.2 |

51.9 |

15.7 |

2.8 |

0.63 |

0.50 |

1.09 |

20.1 |

5.2 |

15.8 |

|

смытый |

8.8 |

7.3 |

14.4 |

45.2 |

12.6 |

57.7 |

15.6 |

3.4 |

0.61 |

0.56 |

1.17 |

23.1 |

3.2 |

14.0 |

|

намытый |

9.6 |

9.6 |

17.9 |

41.1 |

12.0 |

53.0 |

15.9 |

3.5 |

0.54 |

0.51 |

1.03 |

21.1 |

3.7 |

14.9 |

|

ОВ илистой фракции (ил) |

||||||||||||||

|

несмытый |

20.8 |

14.3 |

24.4 |

24.0 |

8.2 |

32.2 |

21.6 |

1.0 |

0.85 |

0.31 |

0.81 |

9.5 |

10.4 |

26.1 |

|

смытый |

24.9 |

17.1 |

27.8 |

19.5 |

7.2 |

26.7 |

19.1 |

1.5 |

0.90 |

0.25 |

0.80 |

9.6 |

15.2 |

24.6 |

|

намытый |

22.3 |

16.2 |

27.2 |

22.2 |

7.1 |

29.3 |

21.2 |

0.0 |

0.82 |

0.28 |

0.80 |

9.8 |

12.4 |

25.0 |

Продолжение таблицы 3

Table 3 continued

|

Вариант |

Alk |

ΣCH-O |

ΣO-Alk |

Ar |

Ar-O/N |

ΣAr |

COO |

CHO |

DI |

ARI |

HI |

С/N |

Lipids |

Peptides |

|

ОВ фракции остатка (остаток) |

||||||||||||||

|

несмытый |

21.9 |

13.3 |

24.3 |

26.9 |

7.2 |

34.1 |

17.6 |

2.0 |

0.90 |

0.33 |

0.95 |

12.9 |

14.0 |

20.1 |

|

смытый |

20.4 |

15.5 |

26.9 |

28.0 |

7.6 |

35.6 |

15.9 |

1.3 |

0.76 |

0.34 |

0.94 |

19.5 |

13.9 |

16.3 |

|

намытый |

20.0 |

15.0 |

26.6 |

27.3 |

9.0 |

36.3 |

16.8 |

0.4 |

0.75 |

0.33 |

0.90 |

11.6 |

11.9 |

20.5 |

В противоположность агрегированному ОВ макроагрегатов, в свободных микроагрегатах доля O-Alk фрагментов уменьшается в эродированном агрочерноземе почти в 1.3 раза относительно таковой в полнопрофильном варианте в основном за счет спиртовых и метоксильной групп (табл. 3). Это предполагает интенсивную деградацию ЛФ АГР в микроагрегатах, что приводит к потере наиболее легкоразлагаемых компонентов. Увеличение доли O-Alk фрагментов в намытом варианте происходит за счет всех типов С, входящих в диапазон 47–113 м. д., и свидетельствует в пользу выноса наиболее свежего материала растительного происхождения из эрозионной зоны с дальнейшим его отложением в аккумулятивной зоне.

Доля Alk фрагментов в агрегированном ОВ водоустойчивых свободных микроагрегатов снижается в 1.3 раза в эродированном агрочерноземе относительно полнопрофильного и далее увеличивается в намытом варианте (в 1.1 раза) относительно таковой эродированного. Это хорошо согласуется со снижением доли липидов (в 1.6 раза) и полипептидов (более чем в 1.1 раза) в эродированном варианте и их увеличением в намытом агрочерноземе (в 1.1 и 1.3 раза соответственно) (табл. 3).

Аналогично агрегированному ОВ макроагрегатов, максимальный вклад в общий спектр (52–58% общей интенсивности) ЛФ АГР микроагрегатов вносят ароматические фрагменты ОВ (∑Аг). При этом максимальное количество ароматических фрагментов наблюдается в эродированном агрочерноземе (табл. 3), что, по-видимому, является следствием выхода на поверхность более глубоких слоев почвы и активизации разложения “старого” агрегированного ОВ (ЛФ АГР ), ранее защищенного в структурных отдельностях нижележащего слоя почвы до его выхода на поверхность.

Доля карбоксильных групп (СООН) снижается в ряду: намытый > несмытый > смытый, что указывает на мéньшую степень окисленности ОВ в полнопрофильном и эродированном вариантах по сравнению с таковой намытого агрочернозема. Мéнь-шая степень окисленности ОВ в эрозионной зоне может свидетельствовать о селективном сохранении наиболее устойчивых к разложению фрагментов лигнина, а ее увеличение в намытом ва- рианте – об отложении в аккумулятивной зоне более окисленного ОВ. Однако увеличение доли карбонильной группы в эродированном и намытом агрочерноземах относительно таковой полнопрофильного варианта свидетельствует о разложении, в том числе, “старого” агрегированного ОВ, нижележащего слоя почвы до его выхода на поверхность.

Показатели химической структуры стабильной части ЛФ АГР свободных микроагрегатов эродированного агрочернозема отражают его активное обновление на эрозионном участке склона относительно приводораздельного участка. Это находит отражение в чуть мéньшей степени разложенности стабильной части ЛФ АГР микроагрегатов эродированного агрочернозема, по сравнению с таковой полнопрофильного варианта (DI: 0.61 против 0.63 соответственно), и согласуется с повышенной величиной отношения C/N стабильной части ЛФ АГР эродированного агрочернозема относительно таковой полнопрофильного варианта: 19.4 против 17.3 соответственно (табл. 3).

Тем не менее, повышенные индексы ароматичности (AR1: 0.56 против 0.50 соответственно) и гидрофобности (HI: 1.2 против 1.1 соответственно) в определенной степени свидетельствуют в пользу его несколько бóльшей зрелости ЛФ АГР в эродированном агрочерноземе относительно таковых полнопрофильного варианта. В тоже время это может быть следствием пополнения пула свободных микроагрегатов за счет фрагментов разрушенных, не только новообразованных макроагрегатов, но и “старых” из вышедшего на поверхность (в результате эрозионных событий) ранее нижележащего слоя почвы.

Таким образом, химическая структура стабильной части ЛФАГР свободных микроагрегатов эродированного агрочернозема свидетельствует о пополнении этого пула ОВ из фрагментов разрушенных макроагрегатов, как “старых” из почвенного слоя, обнажающегося при эрозионных процессах, так и новообразованных в результате динамического замещения ОВ in situ. Их доли примерно одинаковы, тем не менее, более высокая величина отношения C/N в эродированном агрочерноземе свидетельствует в пользу несколько бóльшего количества ЛФАГР, высвобождающегося из разрушенных новообразованных макроагрегатов. Изложенная ин- формация опосредованно свидетельствует об эффективном динамическом замещении ОВ на эрозионном участке склона.

Интегральные показатели химической структуры ЛФ АГР свободных микроагрегатов, аналогично макроагрегатам, в намытом агрочерноземе демонстрируют явные признаки слабой разло-женности относительно таковых эродированного варианта: мéнь-шие индексы разложенности, гидрофобности и ароматичности (DI: 0.54 против 0.61 соответственно, ARI: 0.51 против 0.56 соответственно и HI: 1.03 против 1.17 соответственно), что может быть опосредованным свидетельством, в том числе транспортировки из эрозионной зоны микроагрегатов, представленных преимущественно фрагментами разрушенных новообразованных макроагрегатов размера микроагрегатов (< 0.25 мм).

ОВ илистых фракций почвы (ил). Анализ легкогидролизуемой части ОВ илистой фракции водоустойчивых свободных микроагрегатов, аналогично таковой макроагрегатов, также свидетельствует в пользу ее активного обновления на эрозионном участке склона относительно приводораздельного участка. Пониженные величины выходы массы фракции, C и N после обработки 10% HF в эродированном агрочерноземе относительно полнопрофильного варианта свидетельствуют об обогащенности ОВ илистой фракции легкогидролизуемыми компонентами, что, по-видимому, обусловлено эффективным динамическим замещением ОВ in situ на эрозионном участке склона (табл. 2).

Это хорошо согласуется с чуть повышенной величиной отношения C/N гидролизуемой части ОВ илистой фракции свободных микроагрегатов эродированного агрочернозема, по сравнению с таковой полнопрофильного варианта (8.9 против 8.5 соответственно), свидетельствующей в пользу преобладания в эрозионной зоне фрагментов/осколков новообразованных макроагрегатов размера микроагрегатов (< 0.25 мм).

Аналитические данные свидетельствуют, что ОВ илистой фракции водоустойчивых свободных микроагрегатов, аналогично таковому макроагрегатов, в отличие от ЛФАГР, в значительно мéньшей степени подвержено трансформации в ходе транспортной фазы, что, по-видимому, обусловлено в том числе более прочной связью ОВ с минеральной матрицей. В пользу этого свиде- тельствуют более высокие величины отношения С/N в намытом агрочерноземе по сравнению с таковыми эродированного варианта его гидролизуемой части (9.3 против 8.9 соответственно).

-

13 С-ЯМР-спектр ОВ илистой фракции свободных микроагрегатов практически идентичен таковому макроагрегатов (табл. 3, рис. 2). В числе различий можно отметить незначительное снижение в свободных микроагрегатах относительно макроагрегатов вкладов O-Alk и Alk фрагментов (менее чем в 1.1 раза) на фоне увеличения ароматических фрагментов (в 1.1 раза) и карбоксильных групп (23 против 22% соответственно) (табл. 3). Столь незначительные изменения во вкладах основных типов С находят отражение в практически неизменных интегральных показателях химической структуры стабильной части ОВ илистой фракции свободных микроагрегатов относительно таковых макроагрегатов: степень разложенности (DI: 0.85 против 0.87 соответственно), степень ароматичности ARI (0.31 против 0.29 соответственно) и степень гидрофобности ОВ (HI: 0.81 против 0.82 соответственно). Это согласуется с близкой величиной отношения C/N стабильной части ОВ илистой фракции свободных микроагрегатов и макроагрегатов: 10.9 против 10.2 (табл. 3).

Между спектрами ОВ илистой фракции свободных микроагрегатов агрочерноземов, приуроченных к разным позициям на склоне наблюдаются некоторые различия, в числе которых можно отметить следующие. ОВ илистой фракции свободных микроагрегатов эродированного агрочернозема характеризуется повышенной долей O-Alk фрагментов относительно таковой полнопрофильного агрочернозема: 28 против 24% общей интенсивности. Причем прирост O-Alk фрагментов в эродированном агрочерноземе обусловлен в основном спиртовыми группами (в 1.2 раза), т. е. происходит за счет наиболее легкоокисляемых фрагментов (табл. 3). В намытом варианте доля O-Alk фрагментов чуть понижается относительно таковой эродированного варианта (27.2 против 27.8% соответственно), также в основном за счет спиртовых групп (снижение в 1.1 раза).

Доля Alk фрагментов в ОВ илистой фракции в свободных микроагрегатах эродированного агрочернозема повышается в 1.2 раза, что хорошо согласуется с увеличением количества липидов

(почти в 1.5 раза) и может быть следствием бóльшего присутствия продуктов жизнедеятельности и распада новосинтезированной микробной биомассы с высоким содержанием Alk фрагментов. В намытом варианте доля Alk фрагментов незначительно снижается (в 1.1 раза) относительно таковой эродированного варианта, и при этом снижается вклад липидов (в 1.2 раза).

Вклад ароматических фрагментов ОВ (ΣАr) в эродированном агрочерноземе ниже (более чем 1.2 раза) относительно полнопрофильного варианта, в намытом варианте – выше в 1.1 раза относительно эродированного агрочернозема (табл. 3). Минимальное количество ароматических фрагментов в эродированном агрочерноземе свидетельствует в пользу высокой интенсивности процессов динамического замещения ОВ в эрозионной зоне, которое очень эффективно компенсирует потерю ОВ в результате эрозионных процессов. Это согласуется с мéньшей степенью окислен-ности ОВ илистой фракции эродированного агрочернозема: вклад карбоксильных групп снижается (более чем в 1.1 раза) относительно такового полнопрофильного агрочернозема (табл. 3).

Таким образом, химическая структура ОВ илистой фракции свободных микроагрегатов агрочерноземов, приуроченных к разным позициям на склоне, свидетельствует о высокой эффективности процессов динамического замещения ОВ в эрозионной зоне на фоне поступления свежего ОВ (культурная растительность). При этом, признаков разложения “старого” ОВ илистой фракции нижележащего слоя почвы до его выхода на поверхность практически не наблюдается, исключая карбонильные группы, доля которых увеличивается (более чем в 1.4 раза). Интегральные показатели химической структуры ОВ илистой фракции свободных микроагрегатов эродированного агрочернозема свидетельствуют о более высокой интенсивности процессов динамического замещения по сравнению интенсивностью разложения ОВ: степень разложенно-сти (DI) составляет 0.9 на фоне пониженных, по сравнению с таковыми полнопрофильного агрочернозема, индексов ароматичности (ARI: 0.25 против 0.31 соответственно) и гидрофобности ОВ (HI: 0.80 против 0.81 соответственно). Это согласуется с практически одинаковой величиной отношения C/N стабильной части ОВ илистой фракции эродированного агрочернозема относительно таковой полнопрофильного варианта: 10.8 против 10.9 соответственно (табл. 3).

Все это свидетельствует в пользу преобладания в эрозионной зоне фрагментов размера микроагрегатов (< 0.25 мм) разрушенных новообразованных макроагрегатов.

Интегральные показатели химической структуры ОВ илистой фракции свободных микроагрегатов, аналогично макроагрегатам, свидетельствуют о мéньшей степени разложенности стабильной части ОВ ила в намытом агрочерноземе относительно эродированного варианта: мéньшая степень разложенности (DI: 0.82 против 0.90) на фоне одинаковых/сопоставимых индексов ароматичности (ARI: 0.28 против 0.25 соответственно) и гидрофобности ОВ (HI: 0.80), а также величины отношения С/N стабильной части ОВ (11.0 против 10.8 соответственно), что предполагает транспортировку из эрозионной зоны микроагрегатов, представленных, преимущественно фрагментами разрушенных новообразованных макроагрегатов.

ОВ фракции остатка. Анализ легкогидролизуемой части ОВ фракции остатка водоустойчивых свободных микроагрегатов, в отличие от таковой макроагрегатов, явно свидетельствует о его обновлении на эрозионном участке склона относительно приводораздельного участка. Пониженные величины выходы массы, C и N после обработки 10%-ной HF в эродированном агрочерноземе относительно полнопрофильного варианта, несомненно, указывают на обогащенность ОВ фракции остатка легкогидролизуемыми компонентами, что, по-видимому, обусловлено эффективным динамическим замещением ОВ in situ на эрозионном участке склона (табл. 2). Это хорошо согласуется с повышенной величиной отношения C/N гидролизуемой части ОВ фракции остатка, по сравнению с таковой полнопрофильного варианта (13.0 против 12.1 соответственно), свидетельствующей в пользу преобладания в эрозионной зоне фрагментов/осколков размера микроагрегатов (< 0.25 мм) разрушенных новообразованных макроагрегатов.

Снижение величины отношения C/N гидролизуемой части ОВ фракции остатка в намытом агрочерноземе относительно эродированного варианта (8.3 против 13.0 соответственно), бесспорно, свидетельствует о частичной минерализации его наиболее ла- бильных компонентов в процессе транспортировки из эрозионной зоны в аккумулятивную.

В 13 С-ЯМР-спектре ОВ фракции остатка свободных микроагрегатов мало отличается от такового макроагрегатов (рис. 2). В числе отдельных различий можно отметить незначительное снижение вклада O-Alk (менее чем в 1.1 раза) в основном за счет спиртовых групп, ароматических фрагментов (менее чем в 1.1 раза) на фоне увеличения вкладов Alk фрагментов (более чем в 1.1 раза) и карбонильных групп (в 1.3 раза), а также несущественного увеличения доли карбоксильных групп (17.6 против 17.4% соответственно) (табл. 3).

Эти изменения вкладов основных типов С находят отражение в изменении величин интегральных показателей химической структуры стабильной части ОВ фракции остатка свободных микроагрегатов относительно таковых макроагрегатов: степень раз-ложенности (DI: 0.9 против 0.8 соответственно), степень ароматичности ARI (0.33 против 0.34 соответственно) и степень гидрофобности ОВ (HI: 0.95 против 0.89 соответственно). Это согласуется с пониженной величиной отношения C/N стабильной части ОВ фракции остатка свободных микроагрегатов по сравнению с таковой макроагрегатов: 12.2 против 13.1 соответственно (табл. 3).

Между спектрами ОВ фракции остатка свободных микроагрегатов в агрочерноземах, приуроченных к разным позициям на склоне, наблюдаются различия, в числе которых можно отметить следующие (табл. 3, рис. 2). В зависимости от локализации на склоне вклад O-Alk фрагментов ОВ фракции остатка незначительно увеличивается в ряду: несмытый < намытый < смытый (табл. 3). Прирост O-Alk фрагментов в эродированном агрочерноземе обусловлен в основном спиртовыми группами, т. е. наиболее легкоокисляемыми фрагментами, что предполагает обновление фракции остатка свободных микроагрегатов за счет разрушения в бóльшей степени новообразованных (в результате динамического замещения ОВ) мВСА ма . В намытом варианте доля O-Alk фрагментов чуть снижается относительно таковой эродированного агрочернозема (26.6 против 26.9 соответственно) также в основном за счет спиртовых групп.

Доля Alk фрагментов в ОВ фракции остатка снижается в ряду: несмытый > смытый > намытый, что согласуется с характером распределения количества липидов в агрочерноземах разной локализации на склоне (табл. 3). Следует отметить, что Alk-C эродированного агрочернозема качественно отличается от такового полнопрофильного варианта: если в спектре ОВ полнопрофильного агрочернозема хорошо выражен пик с максимумом около 30 м. д., а с максимумом около 20 м. д. пик практически отсутствует, то в эродированном агрочерноземе интенсивность сигналов с максимумом около 30 м. д. и 20 м. д. становится соизимеримой, что может свидетельствовать о мéньшей доле длинноцепочечных соединений в алкильной области спектра по сравнению с таковой в макроагрегатах. В намытом агрочерноземе отмеченная тенденция носит еще более выраженный характер (рис. 2). Это, наряду со снижением доли Alk фрагментов, находит отражение в величине индекса гидрофобности (HI): он максимален в полнопрофильном агрочерноземе, минимален – в намытом варианте.

Вклад ароматических фрагментов ОВ (ΣАг) фракции остатка свободных микроагрегатов в эродированном агрочерноземе незначительно увеличивается относительно такового полнопрофильного варианта (36.6 против 34.1% соответственно) (табл. 3). Это может быть следствием разрушения, в том числе, “старых” мВСАми, которые были ранее защищены в свободных микроагрегатах нижележащего слоя почвы до его выхода на поверхность. Тем не менее, интенсивность разрушения “старых” и новообразованных мВСАми примерно одинакова, но с чуть бóльшей интенсивностью разрушения новообразованных мВСАми, о чем свидетельствует увеличение вклада фенольного С (Ar-O/N), т. е. наиболее легкоокисляемых фрагментов ароматической части ОВ. В намытом агрочерноземе аккумулятивной зоны вклад ароматических фрагментов увеличивается относительно такового эродированного варианта, что предполагает частичное разложение ОВ, вынесенного из эрозионной зоны, в процессе его транспортировки и отложения в аккумулятивной зоне. В то же время увеличение доли фенольного С (Ar-O/N) в намытом агрочерноземе, по сравнению с таковой эродированного варианта (почти в 1.2 раза), на фоне незначительного снижения доли незамещенного ароматиче- ского углерода (Ar) свидетельствует в пользу пополнения ОВ фракции остатка, в том числе за счет смешения поступившего с эрозионной позиции склона с таковым аккумулятивной зоны.

Доля карбоксильных и карбонильных групп в эродированном агрочерноземе снижается относительно таковой полнопрофильного варианта (более чем в 1.1 и 1.5 раза соответственно), отражая мéньшие степень окисленности и присутствие продуктов окислительной деполимеризации лигнина, что также свидетельствует в пользу обновления фракции остатка за счет разрушения, в бóльшей степени, новообразованных мВСА ми . В намытом агрочерноземе отмечено увеличение доли карбоксильных групп (в 1.1 раза) (табл. 10), что может быть следствием поступления более “старого” окисленного ОВ в аккумулятивную зону в результате возможного частичного разложения ОВ фракции остатка в процессе его транспортировки с эродирующей позиции склона и дальнейшего его отложения в аккумулятивной зоне.

Таким образом, химическая структура ОВ фракции остатка свободных микроагрегатов агрочерноземов, приуроченных к разным позициям на склоне, также свидетельствует об обновлении фракции остатка в эрозионной зоне за счет разрушения преимущественно новообразованных мВСА ми , о чем свидетельствуют интегральные показатели химической структуры ОВ: мéньшая степень разложенности (DI: 0.76 против 0.90 соответственно) на фоне практически одинаковых индексов ароматичности (ARI: 0.34 против 0.33 соответственно), наряду с мéньшей степенью гидрофобности ОВ (HI: 0.94 против 0.95 соответственно). Это хорошо согласуется с повышенной величиной отношения C/N стабильной части ОВ фракции остатка эродированного агрочернозема относительно таковой полнопрофильного варианта: 14.8 против 12.2 соответственно (табл. 3).

Интегральные показатели химической структуры фракции остатка свободных микроагрегатов, аналогично макроагрегатам, в намытом агрочерноземе практически не меняются относительно таковых эродированного варианта (DI: 0.75 против 0.76 соответственно, ARI: 0.33 против 0.34 соответственно, и HI: 0.90 против 0.94 соответственно), что также может быть косвенным свидетельством транспортировки из эрозионной зоны микроагрегатов, представленных фрагментами разрушенных, преимущественно новообразованных макроагрегатов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получены оригинальные экспериментальные данные по строению и структуре относительно гомогенных компонентов ОВ водоустойчивых свободных микроагрегатов агрочерноземов разной локализации на склоне. Дана оценка изменения их химической структуры в денудационно-аккумулятивном ландшафте.

Показано, что подавляющая часть водоустойчивых свободных микроагрегатов в эрозионной зоне представлена фрагмента-ми/осколками разрушенных новообразованных макроагрегатов (за счет динамического замещения ОВ in situ) , что наглядно демонстрируют интегральные показатели химической структуры стабильной части всех пулов ОВ свободных микроагрегатов, наряду с данными анализа их легкогидролизуемой части.

Аналитические данные свидетельствуют в пользу преобладающей транспортировки микроагрегатов, представленных фрагментами разрушенных, преимущественно новообразованных макроагрегатов.