Химический состав родникового стока в районе складирования отходов разработки и обогащения калийных солей

Автор: Белкин П.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Гидрогеология

Статья в выпуске: 3 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Добыча и переработка калийных солей в гумидных регионах неизбежно связаны с нарушением природных гидрохимических условий. С целью описания химического состава подземных вод, разгрузка которых происходит в непосредственной близости от объектов складирования отходов калийного производства, проведены исследования родникового стока, включившие в себя отбор проб и анализ макро- и микрокомпонентного состава восьми родников за 2016 - 2018 гг. Приводится общая характеристика химического состава вод родникового стока, исследованы корреляционные связи между содержанием различных компонентов их состава. Полученные результаты дают возможность выделить ряд химических веществ, определяющих техногенную трансформацию химического состава подземных вод вблизи объектов складирования отходов калийных производств.

Подземные воды, месторождение калийных солей, техногенез, трансформация химического состава

Короткий адрес: https://sciup.org/147246190

IDR: 147246190 | УДК: 502/504 | DOI: 10.17072/psu.geol.19.3.232

Текст научной статьи Химический состав родникового стока в районе складирования отходов разработки и обогащения калийных солей

Калийная промышленность является комплексной отраслью хозяйства, объединяющей горнодобывающее и химическое производство. Как горнодобывающее, так и химическое производство характеризуются значительным уровнем воздействия на окружающую среду. Отличительной особенностью солей является их высокая растворимость. Во многом именно в связи с этим техногенное воздействие калийного производства на компоненты природной среды наиболее ярко проявляется во влиянии на приповерхностную гидросферу. Ведущее место в нарушении исходной гидрохимической обстановки большинство исследователей отводит воздействию поверхностных накопителей отходов — шламохранилищ и солеотвалов (Гольдберг, 1984; Мироненко, 1988; Горбунова, 1990; Бельтюков, 2000; Fetisova, 2016 и др.).

Территория исследований

Исследования влияния разработки месторождений калийных солей на химизм приповерхностной гидросферы проведены в центральной части Верхнекамского месторождения солей. Месторождение является уникальным объектом и обладает мировым значением. Оно занимает второе место в мире как по разведанным запасам калийного сырья, так и по объему его добычи и переработки (Кудряшов, 2013; Rauche 2015; Cocker, 2016; USGS, 2018).

Исследуемая территория располагается в среднем и нижнем течении р. У солки — левобережного притока р. Камы (Камского водохранилища). Основным коллектором пресных подземных вод на участке является водоносная верхнесоликамская терригенно-карбонатная подсвита (PisF), приуроченная к терригенно-карбонатной толще месторождения. Водовмещающие породы представлены известняками, мергелями, песчаниками, тон-

кослоистыми алевролитами. К верхней части разреза приурочены трещинно-грунтовые воды, которые чаще всего безнапорны. Обводненность подсвиты сильно изменяется, что обусловлено неравномерной трещиноватостью пород. Разгрузка подземных вод происходит, как правило, в виде крупных концентрированных родников и пластовых выходов. Наиболее крупные зоны разгрузки приурочены к положительным структурам, долинам рек и трещиноватым известнякам верхней части разреза.

Химический состав подсвиты формируется под влиянием комплекса природных факторов (гидродинамических, структурнотектонических условий, литологического состава пород), а также в условиях интенсивного техногенного воздействия. Основными процессами, участвующими в формировании гидрохимического облика подземных вод, являются растворение, выщелачивание горных пород и перенос массопотоков различного гидрогеохимического типа, наличие ионообменных процессов (Belkin et al., 2016; Ястребов и др., 2018). Подземные воды верхней части подсвиты, формирующиеся в естественных условиях, преимущественно гидрокарбонатно-кальциевые, с минерализацией 0,2—0,3 г/дм3. Минерализация вод в нижней части подсвиты может увеличиваться до 2-5 г/дм3 (Меньшикова, Щукова, 2011; Ястребов и др., 2018).

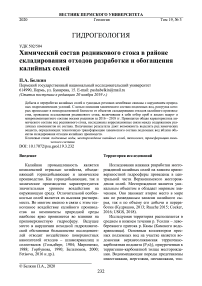

Для изучения были выбраны две группы родников, локализованные в непосредственной близости от объектов складирования отходов калийных рудников. Первая из них, состоящая из пяти родников, разгружается на берегу техногенного озера в 800 м от шламохранилища калийного рудника, сформированного в понижении карьера для добычи глины, используемой на этапе строительства шламохранилища. Вторая группа состоит из трёх родников, разгрузка которых происходит на левом берегу р. Усолки в черте г. Соликамска, в 1000-1200 м от солеотва-ла калийного рудника (рисунок).

Схема расположения пунктов опробования подземных вод

Методика исследований

Изучение химического состава подземных вод зоны активного водообмена в пределах изучаемой территории проведено с целью определения влияния на него техногенных процессов разработки калийных солей.

Отбор подземных вод проводился в период зимней межени в 2016, 2017 и 2018 гг. Лабораторные исследования включали определение ионного состава (НСОз', SO42', СГ, NO3’, Са2+, Mg2+, Na+, К+, NH4+, NO2'), широкого перечня микроэлементов (Li, Be, В, Ti, V, Cr, Мп, Со, Ni, Си, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Cs, Ba, W, Tl, Pb, Bi), содержания общего железа, pH, расчет общей жёсткости и минерализации.

Химико-аналитические исследования состава подземных вод выполнены в лаборатории гидрохимического анализа геологического факультета ПГНИУ. Ионный состав (НСО3; SO42; СГ, NO3; Са2+, Mg2+, Na+, К+, NH4+, NO2') определялся методом капиллярного электрофореза с применением системы «Капель», содержание общего железа - фотометрическим методом. Микроэлементы были проанализированы с применением масс-спектрометра с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS).

Средние значения исследованных показателей химического состава рассчитаны с использованием статистической обработки. Она включала составление базы данных анализов проб и определение закона распределения каждой величины посредством построения графиков интегральной и дифференциальной функций распределения эмпирических значений содержания каждого компонента химического состава вод. После установления закона распределения из выборки были исключены аномальные значения, не удовлетворяющие критерию За. Исключение аномальных значений, не входящих в доверительный интервал, позволило рассчитать для каждого показателя химического состава максимальные, минимальные и средние значения.

Наряду с этим, с целью оценки амплитудной изменчивости компонентов химического состава для каждого ряда значений были рассчитаны коэффициенты вариации и показатель встречаемости. Значительный коэффициент вариации связан с отдельными экстремально высокими содержаниями веществ, которые могут наблюдаются вблизи промышленных зон, ниже по течению городов и т.п. (Меньшикова, 1998). Показатель встречаемости характеризует количество проб, где содержание определяемого компонента превысило нижний предел его обнаружения аналитическим методом. Для оценки взаимных зависимостей содержания компонентов химического состава подземных вод были рассчитаны парные коэффициенты корреляции.

Результаты и их обсуждение

Обобщенная характеристика химического состава подземных вод родников, разгружающихся в районах влияния предприятий ка лийной промышленности, представлена в табл. 1. Анализ данных позволяет охаракте ризовать измененный химический состав подземных вод верхнесоликамской подсвиты. По величине минерализации воды солоноватые (М=6,2 г/дм3), по pH - нейтральные (7,28), по показателю общей жесткости -очень жёсткие (55,28 мг-экв/дм3).

Химический состав определяется хлоридами и катионами натрия и кальция. Хими ческий тип - хлоридный кальциево- натриевый. Усредненная формула ионного состава для родников верхнесоликамской подсвиты, опробованных вблизи действую щих рудоуправлений ВКМС, имеет вид

С196НСО33 5041 м ___________-____ б’2Аа44СаЗЗ Мд 18 КЗ pH 7,3 Вг 10,3

Содержание изученных компонентов ионного состава в большинстве случаев пре вышает допустимые концентрации для вод питьевого назначения, установленные Сан-ПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07. Исключение составляют сульфаты (среднее значение по выборке -0,13 ПДК), нитраты (0,54 ПДК) и нитриты (0,23 ПДК). Практически повсеместно обнаружены бромиды (98% проб) и калий (81%) — элементы, характерные для соляной толщи ВКМС.

Таблица 1. Обобщенные данные химического состава родников в пределах разрабатываемых участков ВКМС, 2016-2018 гг.

|

Компонент хим. состава |

Содержание компонентов, мг/дм3 |

Встречаемость, % |

К вар,% |

Ср/ПДК** |

||

|

макс. |

мин. |

средн. |

||||

|

Обобщенные показатели |

||||||

|

pH |

7,61 |

6,67 |

7,28 |

- |

2,7 |

- |

|

Жесткость |

230,02 |

13,8 |

55,28 |

- |

109,1 |

- |

|

Минерализация |

28367,00 |

1350,40 |

6177,99 |

- |

114,7 |

6,178 |

|

Компоненты ионного состава |

||||||

|

СГ |

17107,00 |

664,50 |

3715,35 |

100,00 |

119,7 |

10,615 |

|

Na+ |

6708,00 |

95,36 |

1109,44 |

100,00 |

139,6 |

5,547 |

|

Са2+ |

2711,00 |

164,50 |

724,41 |

100,00 |

103,9 |

- |

|

Mg2+ |

1152,00 |

59,84 |

232,71 |

100,00 |

121,5 |

4,654 |

|

НСО/ |

241,00 |

153,72 |

197,50 |

100,00 |

9,9 |

- |

|

SO42’ |

142,50 |

18,88 |

63,60 |

100,00 |

61,9 |

0,127 |

|

*Bf |

78,00 |

1,00 |

10,28 |

98,19 |

543 |

51,400 |

|

к+ |

1204,00 |

0,96 |

143,45 |

81,0 |

208,0 |

- |

|

NO3’ |

106,00 |

3,17 |

24,18 |

76,2 |

136,2 |

0,537 |

|

nh4+ |

105,00 |

0,27 |

15,20 |

38,1 |

240,7 |

10,133 |

|

Fe - |

1,19 |

0,06 |

0,39 |

38,1 |

106,2 |

1,300 |

|

NO2- |

0,08 |

0,04 |

0,07 |

23,8 |

24,2 |

0,233 |

Примечания: * Характеристика содержания бромид-иона приводится по данным режимных наблюдений (Харитонов, 2002ф), анализируемая выборка — 77 анализов;

** Ср/ПДК — отношение установленного среднего значения показателя к ПДК для вод питьевого назначения согласно СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07.

Таблица 2. Корреляционная матрица компонентов ионного состава родников в пределах разрабатываемых участков ВКМС, 2016—2018 гг.

|

НСО,' |

SO42' |

СГ |

Ca2+ |

Mg2+ |

Na+ |

K+ |

NO3‘ |

nh4+ |

NO2- |

M |

pH |

|

|

НСО,- |

1,00 |

|||||||||||

|

SO42' |

0,30 |

1,00 |

||||||||||

|

СГ |

-0,50 |

0,25 |

1,00 |

|||||||||

|

Са2+ |

-0,56 |

0,07 |

0,96 |

1,00 |

||||||||

|

Mg2+ |

-0,55 |

0,01 |

0,88 |

0,97 |

1,00 |

|||||||

|

Na+ |

-0,34 |

0,43 |

0,93 |

0,80 |

0,65 |

1,00 |

||||||

|

К+ |

-0,22 |

0,76 |

0,80 |

0,63 |

0,44 |

0,94 |

1,00 |

|||||

|

NO, |

-0,02 |

0,02 |

0,59 |

0,40 |

0,56 |

0,49 |

0,23 |

1,00 |

||||

|

MI4 |

-0,44 |

0,15 |

0,95 |

0,89 |

0,67 |

0,90 |

1,00 |

0,98 |

1,00 |

|||

|

no2 |

-0,16 |

-0,90 |

-0,72 |

-0,52 |

-0,31 |

-0,80 |

-0,94 |

— |

— |

1,00 |

||

|

м |

-0,47 |

0,28 |

1,00 |

0,95 |

0,85 |

0,95 |

0,83 |

0,57 |

0,94 |

-0,73 |

1,00 |

|

|

pH |

0,25 |

0,01 |

-0,68 |

-0,75 |

-0,78 |

-0,48 |

-0,40 |

-0,11 |

-0,06 |

0,66 |

-0,66 |

1,00 |

Примечания: М — минерализация; «—» — одновременного присутствия ионов в пробе не зафиксировано; красным цветом выделены ячейки с коэффициентом корреляции R>0,9; зелёным — с коэффициентом корреляции R>0,7; синим — с отрицательным коэффициентом R< —0,7.

Общее железо обнаружено в 38% проб. Среди азотсодержащих соединений ведущую роль играют нитраты (76%), встречаемость нитрит-аниона и катиона аммония значительно ниже — в 24 и 38% проб соответственно.

Анализ корреляционных зависимостей (табл. 2) иллюстрирует закономерную тесную взаимосвязь содержания хлоридов и катионов натрия, кальция, магния и калия, а также их общее влияние на минерализацию. К этой группе можно отнести катион аммо- ния, содержание которого тесно связано с вышеперечисленными основными компонентами ионного состава и содержанием нитратов. Одновременного присутствия в пробах катиона аммония и нитрит-аниона не зафиксировано, что позволяет говорить о достаточно быстром окислении соединений азота до нитратных групп.

Обобщение результатов изучения микро-элементного состава минерализованных вод верхнесоликамской подсвиты на территории, прилегающей к действующим рудоуправлениям, приведено в табл. 3.

Повсеместно распространёнными микрокомпонентами химического состава изученных подземных вод являются Sr, Ва, В, Zn, Li, Ti, Ni, Cr, Rb, Co, Ge и Se. Присутствие этих веществ зафиксировано практически во всех изученных пробах. Более чем в 50% проб также обнаружены As, Bi, V, Mo, Sb, Cu, Zr, Mn, Pb, Cd, Ga, Be, Tl, Cs, Sn. Содержание Ag и W было зафиксировано менее чем в трети проб. Коэффициент вариации изменяется в широких пределах, его наиболее высокие значения характерны для сурьмы (258), мышьяка (252) и марганца (238).

Таблица 3. Обобщенные данные содержания микрокомпонентов в родниках в пределах разрабатываемых участков ВКМС, 2016 - 2018 гг.

|

Элемент |

Содержание, мкг/дм3 |

Встречаемость, % |

квар, % |

Ср/ПДК* |

||

|

макс. |

мин. |

средн. |

||||

|

Sr |

66159,801 |

1008,901 |

7177,515 |

100 |

222,9 |

1,025 |

|

Ва |

5858,552 |

9,318 |

696,426 |

100 |

192,8 |

0,995 |

|

В |

434,794 |

7,100 |

99,166 |

100 |

129,0 |

0,198 |

|

Zn |

145,785 |

0,108 |

41,347 |

100 |

118,3 |

0,041 |

|

Li |

102,502 |

4,500 |

32,035 |

100 |

94,1 |

1,068 |

|

Ti |

130,464 |

1,100 |

23,830 |

100 |

170,9 |

0,238 |

|

Ni |

81,979 |

1,330 |

11,337 |

100 |

178,9 |

0,567 |

|

Cr |

33,196 |

2,160 |

10,026 |

100 |

104,8 |

0,200 |

|

Rb |

49,985 |

0,380 |

5,065 |

100 |

229,2 |

0,051 |

|

Co |

7,731 |

0,140 |

1,250 |

100 |

143,6 |

0,013 |

|

Ge |

2,650 |

0,013 |

0,869 |

100 |

104,7 |

_** |

|

Se |

62,177 |

2,900 |

20,749 |

96,30 |

78,0 |

2,075 |

|

As |

306,873 |

1,186 |

33,888 |

81,48 |

251,7 |

3,389 |

|

Bi |

0,056 |

0,002 |

0,029 |

81,48 |

57,6 |

<0,001 |

|

V |

35,605 |

3,138 |

9,172 |

74,07 |

99,2 |

0,092 |

|

Mo |

2,768 |

0,300 |

1,119 |

74,07 |

57,6 |

0,016 |

|

Sb |

5,889 |

0,021 |

0,640 |

74,07 |

258,0 |

0,128 |

|

Cu |

8,739 |

0,040 |

1,970 |

70,37 |

115,1 |

0,002 |

|

Zr |

0,045 |

0,011 |

0,024 |

66,67 |

46,4 |

- |

|

Mn |

353,770 |

0,297 |

44,681 |

62,96 |

238,0 |

0,447 |

|

Pb |

1,307 |

0,005 |

0,305 |

62,96 |

119,6 |

0,031 |

|

Cd |

0,610 |

0,003 |

0,213 |

62,96 |

109,4 |

0,213 |

|

Ga |

0,221 |

0,068 |

0,146 |

60,00 |

35,9 |

- |

|

Be |

0,079 |

0,001 |

0,022 |

59,26 |

104,7 |

0,110 |

|

Tl |

0,182 |

0,003 |

0,079 |

58,33 |

66,8 |

0,790 |

|

Cs |

0,093 |

0,083 |

0,088 |

50,00 |

3,8 |

- |

|

Sn |

0,126 |

0,016 |

0,060 |

50,00 |

60,4 |

- |

|

Ag |

0,184 |

0,004 |

0,055 |

37,04 |

104,8 |

0,001 |

|

W |

0,088 |

0,001 |

0,039 |

29,63 |

81,3 |

<0,001 |

Примечания: полужирным шрифтом выделены вещества, усредненная концентрация которых превышает предельно допустимые значения для вод питьевого назначения;

*Ср/ПДК — отношение установленного среднего значения показателя к ПДК для вод питьевого назначения согласно СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07;

** «-» — ПДК для вещества не установлена.

Наиболее стабильны концентрации цезия, галлия, циркония и молибдена. Относительно предельно допустимых концентраций для вод питьевого назначения наблюдается самое высокое содержание мышьяка, селена.

лития, стронция. Средняя концентрация в водах бария также находится на уровне ПДК. Отдельные превышения допустимых нормативов отмечаются по содержанию титана, никеля, сурьмы, марганца и таллия.

Таблица 4. Группировка микроэлементов по оценкам коэффициентов корреляции

|

Элемент |

R, % |

|||||

|

>90 |

80-90 |

70-80 |

Отрицательные связи |

Зависимость от минерализации |

Зависимость от pH |

|

|

Группа |

||||||

|

As, B, Ba, Be, Co, |

||||||

|

Мп |

Си, Ni, Rb, Sb, Sr, |

Ag |

Se |

- |

0,72 |

-0,82 |

|

Tl, V, Zn |

||||||

|

As, Ba, Be, Си, |

||||||

|

Со |

Ge, Mn, Ni, Sb, Sr, |

Ag, Ga, Tl |

B, Se |

Zr |

0,77 |

-0,76 |

|

V |

||||||

|

As, Ba, Be, Co, |

||||||

|

Си |

Mn, Ni, Sb, Sr, V, |

Ag |

Ga, Se, Tl |

- |

0,76 |

-0,75 |

|

Zn |

||||||

|

As |

Ba, Co, Си, Ga, Mn, Ni, Sb, Sr, V |

Ag, Be, Ge, Se |

Tl |

- |

0,76 |

-0,78 |

|

V |

As, Ba, Co, Си, Mn, Ni, Sb, Sr, Zn |

Ag, Be, Se |

- |

- |

0,75 |

-0,73 |

|

Ni |

As, Ba, Be, Co, Си, Mn, Sb, Sr, V |

Ag, Ga |

Se, Tl |

- |

0,82 |

-0,76 |

|

Sb |

As, Ba, Be, Co, Си, Mn, Ni, Sr, V |

Ag, Se, Zn |

- |

- |

0,79 |

-0,78 |

|

Ba |

As, Be, Co, Си, Ni, Sb, Sr, V |

Ag |

Se |

- |

0,79 |

-0,78 |

|

Sr |

As, Ba, Co, Си, Mn, Ni, Sb, V |

Ag, Be, Ga |

Ge, Se |

- |

0,78 |

-0,77 |

|

Be |

Mn, Ni, Си, Ba, Co, Zn Sb, |

As, Sr, Ag, V, B, Rb, Tl As, Ba, Be, Cd, Co, Си, |

Mo |

Cs |

0,74 |

-0,88 |

|

Ag |

W |

Mn, Ni, Sb, Se, Sr, Ti, |

Li, Mo |

- |

0,81 |

-0,91 |

|

V, Zn |

||||||

|

Se |

- |

Ag, As, Sb, V |

Ba, Co, Си, Mn, Ni, Sr |

- |

0,55 |

-0,58 |

|

Zn |

Be, Си, Mn, V |

Ag, Sb, Zr |

- |

- |

0,27 |

-0,25 |

|

Mo |

- |

- |

Ag, Be |

Ga |

0,46 |

-0,50 |

|

2 группа |

||||||

|

Li |

Cd, Ge, Ti |

Ga |

Ag, Cr, Tl |

Zr |

0,07 |

-0,31 |

|

Ge |

Co, Ga, Li, Ti |

As |

Sr |

Zr |

0,19 |

-0,44 |

|

Ti |

Ga, Ge, Li |

Ag, Cd |

B, Cr |

Zr |

-0,13 |

-0,09 |

|

Ga |

As, Ge, Ti |

Co, Li, Ni, Sr |

Си |

Mo, Zr |

0,10 |

-0,75 |

|

Cr |

- |

Cd, W |

Li, Ti |

-0,16 |

0,03 |

|

|

3 группа |

||||||

|

В |

Mn, Rb, Tl |

Be, Cd |

Co, Ti |

W |

-0,07 |

-0,50 |

|

Rb |

B, Mn, |

Be, Tl |

- |

w |

-0,14 |

-0,41 |

|

Tl |

B, Mn |

Be, Cd, Co, Rb |

As, Си, Li, Ni |

W, Zr |

0,04 |

-0,88 |

|

Cd |

- |

Ag, B, Cr, Ti, Tl |

Pb |

-0,09 |

-0,16 |

|

|

4 группа |

||||||

|

Zr |

- |

Cs, W, Zn |

- |

Co, Ga, Ge, Li, Ti, Tl |

0,01 (0,75-SO4) |

0,85 |

|

Cs |

- |

Zr |

- |

Be |

0,74 (Cl) |

0,66 |

Корреляционный анализ содержания микроэлементов в пробах минерализованных вод (табл. 4) позволяет выделить несколько групп элементов, концентрации которых находятся в прямой зависимости друг от друга.

Взаимно высокие коэффициенты корреляции наблюдаются для 3 групп микроэлементов. Наибольшие значения (почти прямая зависимость, R>0,95) характерны для марганца, кобальта, меди, мышьяка, ванадия, никеля, сурьмы, бария и стронция. С некоторыми оговорками в эту группу также можно включить серебро, селен, цинк и молибден. Отдельно стоит отметить значимую тенденцию роста концентраций этих элементов с ростом минерализации и снижением значения водородного показателя. Высокое значение коэффициент корреляции принимает также при анализе содержаний лития, германия, титана и галлия. Кроме того, высокая положительная связь между бором, рубидием и таллием выражается в сильной зависимости концентраций этих элементов от содержания марганца.

По данным проведенного анализа для циркония и цезия характерно увеличение подвижности в щелочной среде, в связи с чем эти элементы выделены в особую подгруппу. Высокой корреляции железа, вольфрама, висмута и свинца с несколькими элементами в изученных пробах не выявлено.

Заключение

Подводя итог изучению гидрохимических особенностей подземных вод зоны активного водообмена в зоне влияния объектов складирования отходов, можно охарактеризовать их типичный химический состав. Основной ионный состав определяется присутствием хлоридов, а также катионов кальция и натрия. Остальные макрокомпоненты играют подчинённую роль. В микроэлементном составе значительную роль играют щелочные и щелочно-земельные металлы (стронций, барий, литий, рубидий), полуметаллы (бор, мышьяк, селен, германий), ряд тяжелых металлов. Данные наблюдений также указывают на значительные концентрации бромидов в подземных водах, испытывающих на себе влияние процессов разработки калийного месторождения. Необходимо отметить, что усредненные концентрации некоторых изученных компонентов химического состава подземных вод превышают предельно допустимые значения. Результаты настоящей работы могут быть полезны при разработке и корректировке программ гидрохимического мониторинга действующих рудоуправлений. В настоящий момент эти исследования в пределах Верхнекамского месторождения ограничиваются главным образом контролем основного ионного состава вод. Однако стабильное наличие повышенных концентраций в воде веществ первого (мышьяк) и второго (литий, стронций, селен) классов опасности, установленное по результатам трёхлетних наблюдений, указывает на необходимость дополнения программ мониторинга природных вод в районе действующих рудоуправлений исследованиями микроэлементного состава.

Список литературы Химический состав родникового стока в районе складирования отходов разработки и обогащения калийных солей

- Бельтюков Г.В. Карстовые и гипергенные процессы в эвапоритах: дис.. д-ра геол.-мин. наук / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2000. 337 с.

- Гольдберг В.М., Газда С. Гидрогеологические основы охраны подземных вод от загрязнения. М.: Недра, 1984. 262 с.

- Горбунова К.А., Максимович Н.Г., Андрейчук В.Н. Техногенное воздействие на геологическую среду Пермской области: препринт / УрО АН СССР. Свердловск, 1990. 44 с.

- Кудряшов А.И. Верхнекамское месторождение солей. 2-е изд., перераб. М.: Эпсилон Плюс, 2013. 368 с.

- Меньшикова Е.А. Процессы формирования техногенно-аллювиальных осадков рек Урала: дис.. канд. геол.-мин. наук / Перм. гос. ун-т. Пермь, 1998. 149 с.