Химический состав средневековых стеклянных перстней Москвы

Автор: Столярова Е.К.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология и естественнонаучные методы

Статья в выпуске: 220, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327962

IDR: 14327962

Текст статьи Химический состав средневековых стеклянных перстней Москвы

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СРЕДНЕВЕКОВЫХ СТЕКЛЯННЫХ ПЕРСТНЕЙ МОСКВЫ

В основе современного знания о древнем и средневековом стеклоделии лежат «три кита» — морфология, технология и химический состав. На современном этапе развития науки два последних аспекта стали обязательными. Без знания химии и технологии стеклянного изделия, основываясь только на подборе аналогий по форме в некоторых географических пределах, можно лишь надежно определить его хронологию, но не происхождение.

Предметом данного исследования является химический состав перстней Москвы периода ХП-XIV вв., изготовленных из непрозрачного стекла.

Всего для этого времени нами было учтено 58 стеклянных перстней. Из них 47 украшений сделано из непрозрачного стекла. Большая их часть происходит с территории Московского Кремля, остальные найдены при археологическом изучении Великого посада: Зарядья, Исторического проезда, Казанского собора и Манежной площади.

Перстни состоят из двух элементов - обруча и щитка. Обручи гладкие или ребристые имеют в сечении полукруг или полуовал. Щитки, как правило, плоские, овальной формы. Диаметр обруча колеблется от 14 до 20 мм. Причем чаще всего встречаются украшения диаметром 15 и 20 мм ^Столярова, 2001а. Рис. 1). Большая часть перстней не имеет декора. Такие украшения изготовлены из непрозрачного стекла бирюзового, сине-зеленого, желтого, желто-зеленого и черного цветов. Среди них самым популярным является бирюзовый цвет. Два перстня имеют многоцветную основу: обручи сделаны из черного стекла, а щитки - из желтого и белого. Помимо этого обручи этих перстней еще и декорированы пятнами и полосами белого цвета.

Обручи украшений изготовлены навивкой. Щитки в большинстве случаев сделаны прессованием обруча на плоскость, в результате чего щиток являлся единым целым с обручем. В некоторых случаях щиток изготовлен накладом стеклянной нити по спирали на обруч. Чаще всего эта нить являлась продолжением обруча, но в редких случаях она представляла собой отдельный элемент (Столярова, 2001а. Рис. 2).

Вплоть до недавнего времени мы располагали только несколькими качественными спектральными анализами этих предметов. Шесть из них были проведены Ю.Л. Щаповой в 1960-е годы в лаборатории спектрального анализа кафедры археологии МГУ (ан. 251: 13; 252: 3-5; 270: 79)1. Они были выполнены для пяти перстней, найденных в Московском Кремле в 1959 г.2 Стекло трех из них было отнесено к химическому классу Na-Ca-Pb-Si (ан. 251: 13; 252: 3, 4), одного - к классу Na-Pb-Si (ан. 252: 5I21&. 19) и еще одного - к классу Na-Ca-Si (ан. 270: 18; Щапова, 1971. С. 227, 228; Столярова, 1997. С. 99). В 1997 г. был опубликован фрагмент перстня из желтого непрозрачного стекла, происходящего с территории Манежной площади. На основании качественного спектрального анализа авторы интерпретировали его состав как Na-Ca-Pb-Si (Векслер, Лихтер, 1997. С. 239)3. Таким образом, в нашем распоряжении оказалось семь результатов качественных спектральных анализов шести перстней, представляющих три химических класса (табл. 1).

В настоящее время мы располагаем 30 количественными эмиссионноспектральными анализами таких перстней. Они были выполнены в лаборатории археологической технологии ИИМК (г. Санкт-Петербург) аналитиком А.Н. Егорьковым (табл. 2).

Для интерпретации результатов количественных анализов мы использовали методику Ю.Л. Щаповой (1983. С. 26-42). В результате применения этой методики оказалось, что помимо трех вышеназванных составов для изготовления перстней было использовано стекло еще двух классов: Na-Si и Pb-Si.

Таблица 1. Результаты качественного спектрального анализа стеклянных перстней Москвы

|

№ анализа |

251:13 |

252:3 |

252:4 |

252:5 |

270:18 |

270:19 |

|

Цвет |

желто-зеленый |

желтый |

бирюзовый |

бирюзовый |

черный обруч и желтый щиток |

бирюзовый |

|

Элементы |

MKp-59, |

MKp-59, |

MKp-59, |

MKp-59, |

МКр-59, |

МКр-59, |

|

P-2, № 46 |

P-2, № 47 |

P-1, № 28a |

P-1, №286 |

Р-2, № 193 |

Р-1, №286 |

|

|

К |

3 |

2 |

3 |

4 |

3 |

5 |

|

Мп |

4 |

3 |

7 |

7 |

4 |

7 |

|

Са |

4 |

4 |

4 |

5 |

4 |

4 |

|

А1 |

4 |

4 |

4 |

6 |

4 |

5 |

|

Со |

7 |

— |

— |

5+ |

4 |

5 |

|

Ni |

5 |

5 |

6 |

5 |

6 |

5 |

|

Ti |

6 |

7 |

7 |

7 |

5 |

7 |

|

Zn |

7 |

7 |

— |

5 |

— |

6 |

|

Na |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

|

Ag |

4 |

5 |

5 |

5 |

5 |

5 |

|

Cu |

3 |

4 |

3 |

3 |

3 |

3 |

|

V |

4 |

5 |

5 |

6 |

5 |

6 |

|

Sn |

3- |

3 |

3 |

3 |

4 |

3 |

|

Mo |

6 |

6 |

6 |

7 |

6 |

— |

|

Bi |

7 |

7 |

7 |

4 |

— |

4 |

|

Si |

3 |

3 |

3 |

3 |

3- |

3 |

|

Sb |

6 |

6 |

7 |

5 |

— |

5 |

|

Mg |

3 |

3 |

3 |

4 |

3 |

4 |

|

Pb |

3 |

2 |

4+ |

2 |

4 |

3 |

|

в |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

5 |

|

p |

5 |

5 |

5 |

- |

5 |

- |

Большинство исследованных перстней изготовлено из щелочного стекла и один перстень - из бесщелочного свинцового. Для щелочных стекол источниками щелочей оказались сода и зола растений пустынной зоны. Причем на соде сварено стекло только двух украшений, остальные на золе. Чаще всего использована зола растения Calidium caspicum, а в четырех случаях применена зола другого растения - Salicornia herbacea.

Исследователями стекла было предложено разделить золистое натриевое сырье на две группы. Они отличаются друг от друга разным содержанием окиси калия и разным соотношением Na2O к К20. Стекла, у которых содержание калия не превышает 2,6%, а соотношение Na2O к К2О находится в пределах от 3 до 10, было предложено называть «золистыми античными». Эту группу представляют римские, византийские, а затем и венецианские стекла. Стекла, соотношение щелочей которых попадает в границы от 1 до 3, а содержание К2О больше 2,6% и может достигать 8%, относятся к «натриевым золистым». Эти показатели характеризуют, например, средневековые стекла Средней Азии (Щапова, 1983. С. 30).

Таблица 2. Результаты эмиссионно-спектрального анализа московских перстней из непрозрачного стекла

|

Шифр лаборатории |

725-24 |

725-25 |

725-26 |

725-27 |

725-28 |

725-29 |

725-30 |

725-31 |

725-32 |

733-27 |

|

Место |

Кремль |

Кремль |

Кремль |

Кремль |

Кремль |

Кремль |

Кремль |

Кремль |

Кремль |

Ист. пр.* |

|

№ кол. |

1357НВ |

1346НВ |

1541НВ |

275арх |

290арх |

202арх |

49 |

247 |

4/1979 |

2663-201 |

|

Цвет |

бирюз. |

бирюз. |

бирюз. |

бирюз. |

бирюз. |

бирюз. |

бирюз. |

бирюз. |

бирюз. |

бирюз. |

|

SiO2 осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. Na2O 12 13 14 13 11 13 13 13 11 12 £ К2О - 1,5 2,5 1,5 1,5 1,6 1,6 2,8 - 2,0 А СаО 0,4 4,2 12 5,0 9,5 6,6 10 11 0,2 4,0 MgO 0,7 2,5 5,0 2,1 2,6 2,8 3,9 3,4 0,7 1,4 А12С>з 0,3 1,6 3,4 1,4 1,7 1,9 3,2 2,5 0,3 2,6 Fe2O3 0,5 2,1 1,9 2,3 0,6 2,8 2,8 2,5 1,5 0,8 МпО - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 ТЮ2 0,06 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 РЬО 52 23 38 40 9,0 39 42 24 60 10 SnO2 12 3,7 13 5,5 1,7 9,0 9,0 8,0 15 5,4 CuO 0,6 0,8 1,9 0,8 0,6 1,2 3,0 1,4 2,7 1,3 СоО 0,03 0,03 Sb2O5 — _ — _ _ _ _ _ — _ Ag2O 0,01 - 0,01 - 0,01 |

||||||||||

|

Шифр лаборатории |

733-28 |

733-29 |

733-30 |

733-31 |

733-32 |

733-33 |

733-34 |

740-14 |

740-15 |

740-16 |

|

Место |

Ист. пр. |

Ист. пр. |

Ист. пр. |

Ист. пр. |

Ист. пр. |

Ист. пр. |

Ист. пр. |

Кремль |

Зарядье |

Зарядье |

|

№ кол. |

2663-200 |

2663-202 |

2663-199 |

2663-195 |

2663-196 |

2663-197 |

2663-208 |

2661-443 |

28311-30 |

7397-353 |

|

Цвет |

бирюз. |

бирюз. |

черный |

бирюз. |

бирюз. |

бирюз. |

бирюз. |

желтый |

бирюз. |

бирюз. |

|

S1O2 осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. Na2O 14 11 0,04 12 13 11 15 7,0 12 10 К2О 2,5 1,1 2,2 1,6 1,3 1,6 1,6 3,6 4,0 4,0 СаО 13 4,8 1,0 11 4,5 4,3 5,6 4,4 7,6 9,0 MgO 5,4 1,4 0,8 5,0 1,6 4,2 3,0 4,0 4,6 5,7 Д12О3 5,1 2,8 0,8 6,5 2,1 3,2 7,2 4,0 5,2 5,2 Fe2O3 1,0 1,5 2,2 2,5 0,5 2,5 1,1 0,9 1,0 1,3 МпО 0,04 - 0,01 0,05 0,02 0,06 0,03 0,8 0,04 0,08 TiO2 0,5 0,4 0,2 0,2 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 РЬО 10 9,4 55 11 10 11 10 23 5,5 3,5 SnO2 5,0 3,3 0,06 5,7 2,6 9,4 1,4 7,5 5,2 4,4. CuO 1,6 1,6 0,8 2,0 1,3 2,2 1,4 - 1,8 2,5 СоО - _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sb2O5 - - 0,4 - - - 0,04 Ag2O - - 0,03 - - 0,01 _ _ _ 0,01 |

||||||||||

Таблица 2 (окончание)

|

Шифр лаборатории |

740-17 |

740-18 |

748-34 |

748-36 |

748-37 |

748-38 |

748-39 |

748-40 |

748-41 |

748-42 |

|

Место |

Зарядье |

Зарядье |

Кремль |

Зарядье |

Кремль |

Кремль |

Зарядье |

Кремль |

Кремль |

Кремль |

|

№ кол. |

28959-309 |

28959-308 |

24661-106 |

7398-186 |

24661-107 |

24661-102 |

7398-51 |

24661-104 |

24667-705 |

24661-103 |

|

Цвет |

бирюз. |

желто-зел. |

желтый |

желто-зел. |

бирюз. |

бирюз. |

бирюз. |

желтый |

бирюз. |

бирюз. |

|

SiO2 осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. Na2O 10 11 11 12 15 16 16 14 14 15 К2О 3,6 2,5 2,3 2,6 3,2 4,3 4,0 2,0 2,6 2,8 - СаО 3,7 1,5 1,2 1,7 4,7 5,2 5,0 0,5 2,1 2,8 MgO 3,5 2,1 0,7 0,6 1,5 1,1 1,5 0,03 0,4 0,7 А12О3 5,6 4,5 1,4 1,6 3,5 4,0 5,8 0,07 1,7 1,9 Fe2O3 1,6 0,09 0,8 0,9 0,6 0,8 1,1 0,2 1,3 0,8 МпО 0,06 0,02 0,2 0,08 0,1 0,04 - - 0,05 0,04 TiO2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,01 0,04 0,2 РЮ 5,7 16 6,2 12 10 2,2 0,5 22 10 2,3 SnO2 5,2 4,2 0,8 0,9 1,2 1,5 1,1 5,0 1,1 5,0 CuO 2,6 2,6 - 1,7 1,0 1,4 1,3 1,0 3,2 0,9 СоО - ______ 0,03 Sb2O5 _ 0,04 ----- - - - Ag2O _ _ _ 0,02 - 0,03 - 0,02 0,01 |

||||||||||

* Ист. пр. - Исторический проезд.

В нашем случае все стекла, сваренные на золе Calidium caspicum, попали в группу «золистых античных». А все стекла, сваренные на золе Salicornia herbacea, были отнесены в группу «натриевых золистых».

В качестве красителя исследуемых стекол чаще всего использовалась окись меди, с помощью которой стекло окрашено в бирюзовый цвет (725: 24-32; 733: 27-29, 31-34; 740: 15-17; 748: 38^2). Реже при определенном соотношении окиси меди и окиси свинца получали стекло желто-зеленого цвета (740: 18; 748: 36,37). Для получения желтого цвета самостоятельно использована окись свинца (740: 14; 748: 34), а окись железа окрашивала стекло в черный цвет (733: 30). Глушителем стекол в большинстве случаев служит окись олова (725: 24-32; 733: 27-29, 31-34; 740: 14-18; 748: 36-42). В одном случае для получения непрозрачного стекла желтого цвета отмечено использование соединения олова и свинца (748: 34). Также в одном случае глушитель не был применен специально, но использование окиси железа для окрашивания стекла в черный цвет привело к тому, что оно визуально оценивается как непрозрачное (733: 30).

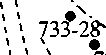

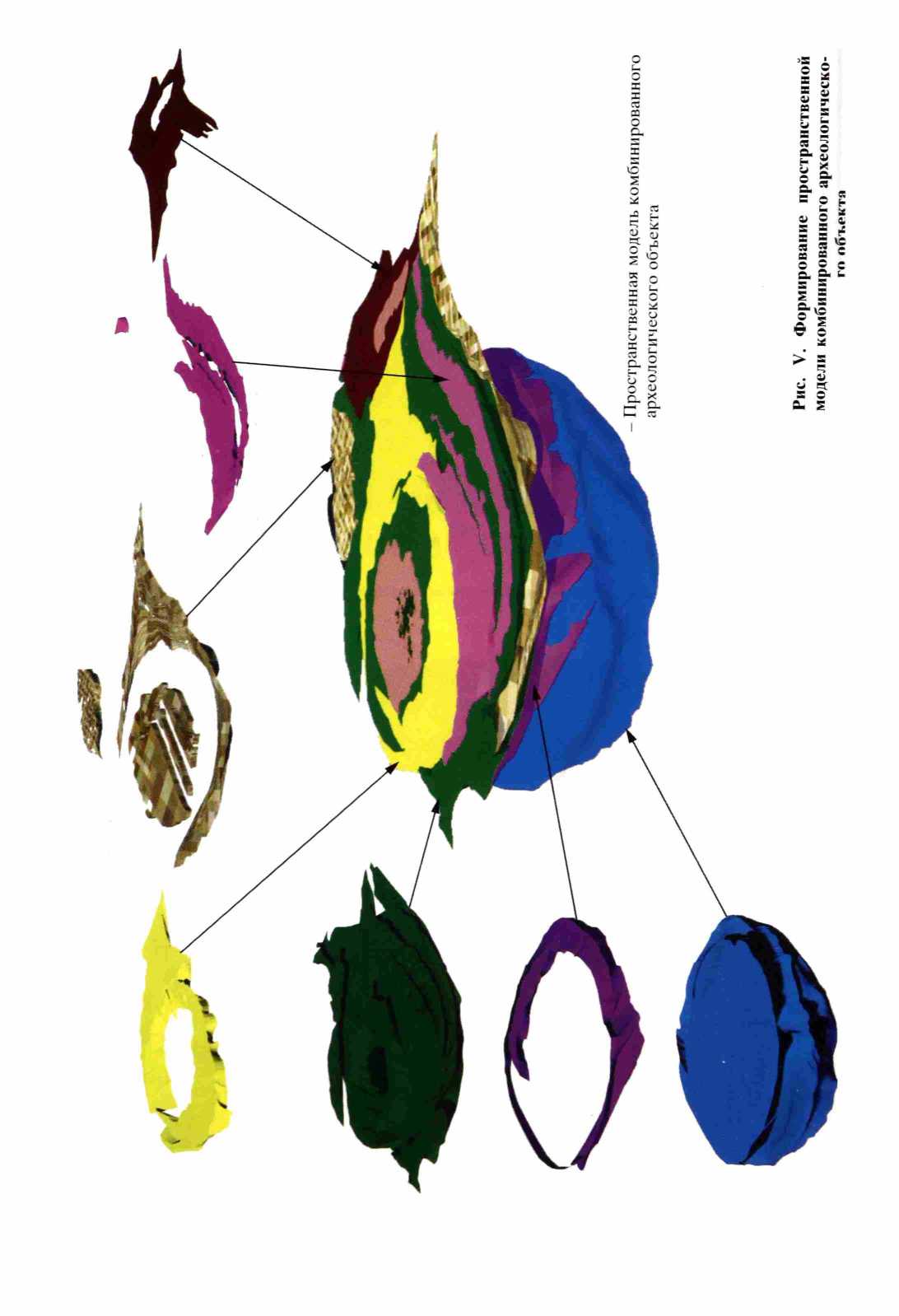

При размещении результатов анализов на корреляционном поле оказалось, что они расположились вокруг всех пяти гипербол, описывающих древние и средневековые традиции стекловарения (рис. I)4.

Стекла, которые расположились вокруг гиперболы 2 (их 7), изготовлены в римско-византийских производственных традициях. К ним относятся стекла классов Na-Si (ан. 748: 38, 39), Na-Ca-Si (ан. 740: 14) и Na-Ca-Pb-Si (ан. 733: 33, 34; 725: 25; 740: 17). Сварены они на золе галофитов по нормам 1,25, 1,5, 2 и 3. Большинство их изготовлено на золе растения Calidium caspicum по нормам 1,5, 2 (класс Na-Ca-Pb-Si) и 3 (класс Na-Si), а два на золе Salicornia herbacea по нормам 1,25 (класс Na-Ca-Pb-Si) и 2 (класс Na-Ca-Si).

Стекла, разместившиеся вокруг верхней части гиперболы 1 и около гиперболы 3 (их 4), изготовлены в византийских производственных традициях. К ним относятся стекла классов Na-Ca-Si (ан. 740: 75, 76) и Na-Ca-Pb-Si (ан. 725: 28,29). Сварены они на золе галофитов по нормам 1, 1,25 и 1,5. Два из них сварены на золе растения Salicornia herbacea по нормам 1 и 1,25 (класс Na-Ca-Si), и два - на золе Calidium caspicum по нормам 1 и 1,5 (класс Na-Ca-Pb-Si).

Одно стекло расположилось в нижней части гиперболы 1, которая описывает средневековые ближневосточные традиции стекловарения (ан. 725: 27). Это стекло химического класса Na-Ca-Pb-Si, сваренное на золе Calidium caspicum по норме 2.

Одно стекло разместилось около продолжения гиперболы 3, описывающей египетские традиции стекловарения раннего железного века (ан. 733: 31). Это стекло химического класса Na-Ca-Pb-Si, сваренное на золе Calidium caspicum по норме 1.

Вокруг гиперболы 4, которая описывает средневековые западноевропейские традиции стекловарения, расположилось 4 стекла (ан. 725: 26, 30,

RO, %

\7^-16-..„ • 725-29

'■' \725-2Й---..

\ * *х740-15 ------------- е 725-27

740-14"*~’,~*-—

'-.., ,733-34

733-33'"~-._..е 725-25

740-17 -ж —.748-39 748-38

“ 748-42

748-34

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 ^О

RO

Рис. 1. Химический состав средневековых стеклянных перстней Москвы

Условные обозначения: • - класс Na-Ca-Pb-Si на золе Calidium caspicum; + - класс Na-Ca-Si на золе Salicornia herbacea; х - класс Na-Si на золе Calidium capsicum. 1 - месопотамские древние и ближневосточные средневековые традиции стекловарения; 2 - римские традиции стекловарения; 3 - древнеегипетские традиции стекловарения; 4 - западноевропейские средневековые традиции стекловарения; 5 - вероятные финикийские и древнеегипетские традиции стекловарения (стекла из двойной шихты); 6 - продолжение гипербол

31; 733: 28). Все они принадлежат к классу Na-Ca-Pb-Si и сварены на золе Calidium caspicum по норме 1.

Два стекла разместились около гиперболы 5, описывающей древнеегипетские и финикийские стекла из двойной шихты (ан. 748: 34, 42). Это стекла химического класса Na-Si, сваренные на золе Calidium caspicum по норме 5 и 7.

Из стекла класса Na-Ca-Pb-Si изготовлено 12 украшений (ан. 725: 25-31; 733: 28, 31, 33, 34; 740: 14). Среди них встречены бирюзовые и один желтый перстень. Этот класс представлен двумя химическими типами: Na-K-Ca-Mg-Pb-Si (ан. 725: 25, 27-29) и Na-K-Ca-Mg-Pb-Si-Al (ан. 725: 26, 30, 31, 33, 34; 740: 14). В качестве щелочного сырья во всех случаях использована зола. Это показали и качественные анализы (Столярова, 1997. С. 383; Векслер, Лихтер, 1997. С. 239). Стекло всех бирюзовых перстней сварено на золе

Calidium caspicum с применением норм 1, 1,5 и 2, причем норма 1 доминирует. Для изготовления желтого перстня использована зола корней Salicornia herbacea по норме 1,25. Напомним, что стекла, сваренные на золе Salicornia herbacea, были отнесены нами в группу «натриевых золистых», которые характерны для средневековой Средней Азии.

Некоторые из московских находок имеют стратиграфические даты. Они происходят из срубов 1 (ан. 733: 33) и 6 (ан. 733: 28, 31, 34), обнаруженных при раскопках в Историческом проезде, и датируются серединой - второй половиной XIII в. и концом Х1П - первой половиной XIV в. соответственно (Чернов, Бойцов, 1992. С. 219, 220, 226). Новгородские параллели определяют хронологические рамки бытования перстней этого класса концом XIII -второй половиной XIV в. (Щапова, 1963. С. 112, рис. 2; С. 148, 149, Прил. 2, ан. 104: 5-15, 17). При раскопках стеклоделательной мастерской середины XIV в.5 на городище Селитренное была найдена подвеска с желтым глазком, который изготовлен из стекла такого же химического класса на золе Calidium caspicum по норме 1,25 (Наумов, 1973. С. 226, № ан. 26).

В одной из предыдущих работ нами было выдвинуто предположение о том, что изготовление перстней, стекло которых сварено из четверной шихты на золе галофитов, вероятнее всего было связано с теми мастерскими, которые специализировались на росписи стекол эмалями и покрытии керамических изделий глазурью (Столярова, 1997. С. 99; 2001а. С. 381). Возможно, такие мастерские получали полуфабрикаты средиземноморского, например, венецианского происхождения. Аргументом в пользу этого является тот факт, что для изготовления стеклянных изделий в Венеции в XVI-XVII вв. использовали и золу Calidium caspicum, и золу Salicornia herbacea. Для последней, как и в нашем случае, применяли норму 1,256, которая являлась доминирующей в византийском стекловарении в предыдущий период (Щапова, 1998. С. 98).

Из стекла класса Na-Pb-Si изготовлено 10 перстней (ан. 725: 24, 32; 733: 27, 29, 32; 740: 18; 748: 36, 37, 40, 41). Большинство их (7) сделано из бирюзового стекла, остальные — из желто-зеленого. Этот класс представлен пятью химическими типами: Na-Pb-Si (ан. 725: 24, 32), Na-K-Pb-Si (748: 40), Na-K-Ca-Mg-Pb-Si (ан. 748: 36, 41), Na-K-Ca-Mg-Pb-Si-Al (ан. 733: 27, 29, 32; 748: 37) и Na-K-Mg-Ca-Pb-Si-Al (ан. 740: 18). Основная часть стекол этого класса сварена на золе растения Calidium caspicum с применением норм 1,25, 1,5, 2, 2,5 и 3 (ан. 733: 27, 29, 32; 740: 18; 748: 36, 37, 40, 41). Два бирюзовых перстня сварены на соде по норме 0,33 (ан. 725: 24, 32). Качественный спектральный анализ еще одного московского перстня показал, что он изготовлен из этого же класса на соде (ан. 252: 5ЦЮ'. 19).

Изготовление содовых стекол, в том числе и класса Na-Pb-Si в античную эпоху было особенностью египетского стеклоделия {Щапова, 1998. С. 23). Также содовое и золистое свинцово-кремнеземное стекло использовалось для изготовления позднеримских и ранневизантийских мозаик П-УП вв., происходящих из Болгарии и Армении {Щапова, 1998. С. 21, табл. 1; С. 25).

В связи с этим происхождение перстней класса Na-Pb-Si определялось нами как византийское {Столярова, 1997. С. 99). Помимо химического состава подкрепляли это предположение находки перстней этого класса (и содовые, и золистые) в Новгороде в слоях домонгольского времени. Например, перстень из золистого стекла этого класса был найден в 17-м ярусе, что соответствует 70-м годам XII в. А перстень из содового стекла относится к 16-му ярусу, который датируется концом ХП - началом ХШ в. {Щапова, 1963. С. 111, табл. 3; С. 112, рис. 2; С. 148, 149, Прил. 2, ан. 104: 18,19).

Однако московские находки перстней этого класса относятся к иному времени. Перстень из содового стекла (ан. 725: 32) был найден при исследованиях, проводимых во дворе Оружейной палаты в Московском Кремле, в пласте № 10, датированном авторами раскопок второй половиной ХШ в. {Авдусина, Владимирская, Панова, 1989. С. 92, 93). Перстни из стекла, сваренного с применением золы (ан. 733: 27, 29, 32), происходят из сруба 6 конца ХШ - первой половины XIV в., открытого в ходе раскопок в Историческом проезде {Чернов, Бойцов, 1992. С. 226).

Такие же даты имеют и другие аналогии. Например, тверские перстни, изготовленные из содового стекла этого же класса, датируются второй половиной ХШ-XIV в. {Сафарова, 2003. С. 259, 261)7. Стекла такого же состава, но не на соде, а на золе Calidium caspicum, сваренные по норме 1, 1,5 и 2, найдены при исследовании стеклоделательной мастерской середины XIV в. на городище Селитренное. Оттуда происходит кусок стекла, интерпретированный исследователями как отход производства, и украшения: бусина, подвеска и пуговица {Наумов, 1973. С. 225, 226, № ан. 9; 16, 21, 30).

Получается, что период бытования перстней из стекла класса Na-Pb-Si нужно продлевать до XIV в. включительно. Вероятно, перстни такого состава и содовые, и золистые, датируемые до начала ХШ в., следует относить к византийской школе. А такие же стекла, но датируемые серединой XIII-XIV в., - к мастерским, работающим в византийских трад иция х.

Из стекла класса Na-Si изготовлено четыре перстня (ан. 748: 34,38,39,42). Три из них окрашены в бирюзовый цвет, один - в желтый. Этот класс представлен тремя химическими типами: Na-K-Si (ан. 748: 42), Na-K-Pb-Si (ан. 748: 34) и Na-K-Ca-Si-Al (ан. 748: 38, 39). При изготовлении этих стекол использована зола растения Calidium caspicum. Стекла сварены по нормам 3, 5 и 7. Чаще других применена норма 3.

Для получения двухкомпонентного стекла нужны либо особые пески, от природы имеющие в себе карбонаты, либо золы растений, содержащие повышенное количество солей кальция и магния. Особыми песками,

7

Рис. I. Технологические стандарты филиграни

Старая Рязань, клад 1822 г.: / - стандарт «а» - оправы медальонов; 2 - стандарта «Ь» - оправа эмалевого образка с Распятием; 3 - стандарт «с» - оправы эмалевых колтов с Борисом и Глебом. Киев, клад 1887 г., бусы; 4 - скань, потерявшая филигранный эффект при площении; 5 - круглая скань; 6 - оправа креста из собрания М.П. Боткина в ГРМ; 7 - очелье из раскопок в Михайловском монастыре Киева, совмещение круглой и плющеной филиграни; 8 - типичная древнерусская зернь, фрагмент перстня, Псков, случайная находка

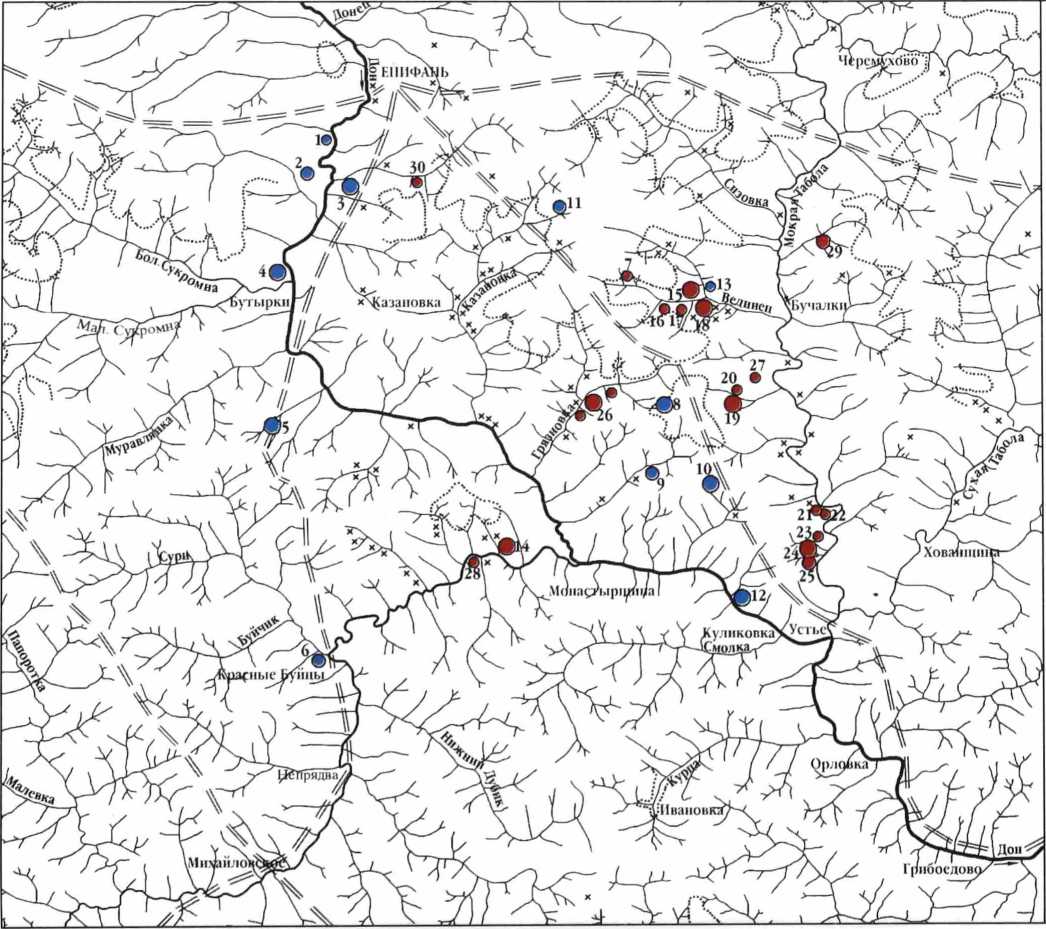

Условные обозначения:

-

• -селища до I га

-

• -селища 1-2 га

-

• - селища более 2 га

х - местонахождение железных руд и рудопроявлений

— выходы на поверхность рудного горизонта

== - сухопутные дороги XII-X1V вв.

1 0 5 км

Рис. II. Карта древнерусских селищ Куликова поля с мастерскими по производству и кузнечной переработке кричного железа

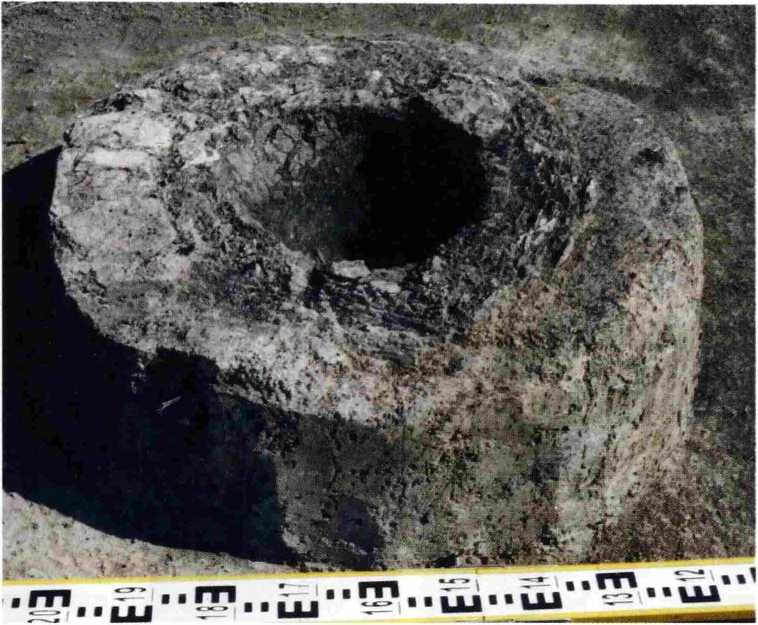

Рис. III. Основание сыродутного горна на железоделательной мастерской селища Колесовка 1

Рис. IV. Товарная крица с селища Вединец 1

(обогащенными щелочными землями в виде обломков раковин, обладают 1 несколько месторождений, в том числе финикийское побережье в устье ре-। ки Бел, территории близ Карнака в Египте и устье реки Волтурно в районе : Неаполя в Италии.

В период античности стекла из двойной шихты были спецификой фини-i кийского, египетского и римского стекловарения. Тогда такое стекло ис-i пользовали для изготовления украшений и сосудов в технике миниатюрной мозаики. В средние века двухкомпонентное стекло шло на производство украшений и смальты. В это время оно характерно для прямой наследницы римской школы - Византии {Щапова, 1983. С. 109, 110, 169; 1998. С. 21, 25). В стеклоделательной мастерской середины XIV в. на городище Селитрен-ное известны бусы, шихта которых составлена из двух компонентов: песка и золы Calidium caspicum по норме 2,5 и 3 {Наумов, 1973. С. 225, 226, № ан. 17, 27, 29). В период позднего средневековья (XVI-XVII вв.) двухкомпонентные составы известны в Венеции. Их шихта составлена из смеси обычного песка и золы растений, богатых не только щелочами, но и щелочными землями. По мнению исследователей, в качестве такого компонента могли использовать неочищенную золу растения Soda di Catania. Традиции изготовления этих стекол исследователи оценивают как генетически связанные со стеклами более раннего времени. Вероятно, и наши перстни представляют собой эволюцию более ранних, возможно, византийских традиций стекловарения.

Из стекла класса Na-Ca-Si изготовлено 3 перстня (ан. 740: 75, 7 6, 77). Все они окрашены в бирюзовый цвет. Этот класс представлен одним химическим типом Na-K-Ca-Mg-Pb-Si-Al. В качестве щелочного сырья использована зола наземных частей растения Salicornia herbacea. Применены три рецептурные нормы: 1, 1,25 и 2. Напомним, что стекла, сваренные на золе Salicornia herbacea, были отнесены нами в группу «натриевых золистых», известных в средневековой Средней Азии.

Непрозрачный перстень такого же состава был обнаружен при изучении Новгорода в слое конца XIII - начала XIV в. {Щапова, 1963. С. 148, 149, Прил. 2, ан. 104: 76). Тверские находки перстней такого же химического класса датируются второй половиной XIII-XIV в. {Сафарова, 2003. С. 260, табл. 1, 3). Отходы стеклоделательного производства, а также бусы и подвески из стекла аналогичного состава происходят из мастерской середины XIV в., открытой на городище Селитренное {Наумов, 1973. С. 225-226, № ан. 1, 4; 19, 22, 23, 25, 34). Но в отличие от наших стекол они сварены на золе Calidium caspicum и соде по нормам 1, 1,5, 1,75, 2 и 2,5. Также к золотоордынскому времени относятся бусы из стекла этого же химического класса, обнаруженные при исследовании кургана могильника Му-Шарет I в Калмыкии и Лаишевского селища низовий Камы. Происхождение этих бус мы связали со среднеазиатской школой стекловарения {Столярова, 20016. С. 87; 2005а). Близкими аналогиями нашим стеклам по химическому составу служат стеклянные бусы, найденные на поселении Настасьино XIII — середины XV в., хотя изготовлены они из прозрачного стекла. Стекло их, как и наших перстней, сварено на золе Salicornia herbacea по нормам 1 и 1,25 и по соотношению Na/K попадает в группу «натриевых золистых». В то же время среди анализов венецианских стеклянных изделий XVI-XVII вв. присутствуют составы, сходные с нашими. В частности, обнаружено стекло тройной шихты, сваренное по норме 1,25 на золе саликорнии, у которой соотношение Na/K попадает в пределы от 1 до 3. Эти характеристики частично соответствуют перстням рассматриваемого класса и полностью совпадают с составом одного из них (ан. 740: 75). Очевидно, что данных для решения вопроса о происхождении перстней класса Na-Ca-Si пока не достаточно.

Из стекла класса Pb-Si изготовлен один перстень черного цвета (ан. 733: 30). Если для определения химического типа следовать выделенным Ю.Л. Щаповой пределам содержания стеклообразующих, то этот химический класс будет представлен химическим типом, формула которого совпадает с формулой класса {Щапова, 1983. С. 33, табл. 2). Однако заметим, что наше стекло имеет одну особенность - небольшую примесь окиси калия. Возможно, это может явиться основанием для включения калия в формулу химического типа, и тогда она будет отличаться от формулы класса (K-Pb-Si). Эта особенность уже была отмечена нами ранее для браслетов Дмитровского кремля и поселения Настасьино, бус булгарских селищ низовий Камы, а также украшений (браслетов, бус и перстней) поселения Усть-Шексна {Столярова, 2002. С. 200-202, табл. 5; 2004. С. 69; 2005. С. 51, табл. 9; 2006). Объяснением присутствию примеси калия в стекле такого состава может быть либо добавление в шихту боя стеклянных изделий, сваренных на калиевой золе, либо вторичное использование тиглей для варки стекла другого состава.

Перстень этого класса найден при археологическом изучении Исторического проезда в яме 3, датированной авторами раскопок второй половиной ХШ - началом XIV в. {Чернов, Бойцов, 1992. С. 224).

Впервые предметы, изготовленные из стекла состава Pb-Si, появляются в Ассирии в эпоху раннего железа. Позднее они известны в период раннего средневековья в Византии, а затем в Западной Европе и на Руси {Щапова, 1983. С. 187, 188). Мы полагаем, что наш перстень относится к русскому производству, которое существовало как в домонгольское, так и в золотоордынское время, например, в таких центрах, как Новгород, Смоленск, Полоцк. Однако наличие примеси калия в его составе заставляет нас делать это предположение с осторожностью.

Таким образом, исследование химического состава средневековых стеклянных перстней Москвы показало, что для изготовления украшений, представляющих единую морфо-технологическую группу, использовалось стекло пяти химических классов. Причем больше всего изделий изготовлено из стекол, имеющих в своем составе в больших количествах свинец: Na-Ca-Pb-Si, Na-Pb-Si, Pb-Si. Остальные два класса стекол (Na-Si и Na-Ca-Si) также имеют в своем составе повышенное содержание свинца. Это позволяет нам предположить связь изготовления этих перстней с производством глазурных и эмалевых покрытий, для которых обычно применялись свинцовые стекла. Однако для получения более точных выводов относительно происхождения этих изделий и типа мастерских, в которых они могли быть изготовлены, необходимо привлечь более представительную выборку анализов их химического состава.

Список литературы Химический состав средневековых стеклянных перстней Москвы

- Авдусина Т.Д., Владимирская Н.С., Панова Т.Д., 1989. Некоторые итоги археологического изучения Московского Кремля (1974-1982 гг.)//СА. № 3.

- Векслер А.Г., Лихтер Ю.А., 1997. Новые находки стеклянных изделий в Москве (раскопки на Манежной площади 1993-1994 годов)//Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Тверь. Вып. 2.

- Галкин Л.Л., 1984. Стеклоделательная мастерская на городище Селитренное//СА. № 2.

- Колызин А.М., 2001. Торговля древней Москвы (XII -середина XV в.). М.

- Наумов Д.В., 1973. Химический состав стекла Селитренного городища//Бусятская Н.Н. Стеклянные бусы Селитренного городища (приложение). СА. № 1.

- Сафарова И.А., 2003. Об одной группе средневековых стеклянных украшений из раскопок Твери//Археология: история и перспективы. Первая межрегиональная конференция. Ярославль.

- Столярова Е.К., 1997. Происхождение и хронология стеклянных изделий Москвы XII-XIV вв.//РА. № 4.

- Столярова Е.К., 2001а. К вопросу о происхождении средневековых стеклянных перстней Москвы//Древние ремесленники Приуралья. Ижевск.

- Столярова Е.К., 2001б. Стеклянные бусы из могильника Му-Шарет I//Могильники Му-Шарет в Калмыкии: комплексное исследование. Москва; Элиста.

- Столярова Е.К., 2002. Предварительные итоги изучения стеклянных предметов из раскопок в Дмитровском кремле//Археологическое изучение Подмосковья (Дмитров, Мытищи, Тарасовка). М. (Тр. Подмосковной экспедиции ИА РАН. Т. 1.)

- Столярова Е.К., 2004. Химический состав стеклянных изделий//Средневековое поселение Настасьино. М. (Тр. Подмосковной экспедиции ИА РАН. Т. 2.)

- Столярова Е.К., 2005а. Стеклянные украшения булгарских селищ низовий Камы XI-XIV веков//Древности Поволжья: эпоха средневековья. Казань. В печати.

- Столярова Е.К., 2005б. Стеклянные предметы поселения Усть-Шексна//Археология: история и перспективы. Вторая межрегиональная конференция. Ярославль. В печати.

- Чернов С.З., Бойцов И.А., 1992. Раскопки в Историческом проезде и изучение Великого посада Москвы XIII-XIV вв.//РА. № 1.

- Щапова Ю.Л., 1963. Стеклянные изделия древнего Новгорода//МИА. № 117. (Новые методы в археологии: Тр. Новгородской археологической экспедиции. Т. III.)

- Щапова Ю.Л., 1971. Результаты спектрального анализа стеклянных изделий, найденных при раскопках в Московском Кремле//Латышева Г.П. Торговые связи Москвы в XII-XIV вв. (по материалам археологических раскопок в 1959-1960 гг. в Московском Кремле). Приложения 1, 2. (Древности Московского Кремля. МИА. № 167.)

- Щапова Ю.Л., 1983. Очерки истории древнего стекла. М.

- Щапова Ю.Л., 1998. Византийское стекло. Очерки истории. М.