Химический состав стеклянных изделий с золотоордынских селищ Саратовского Поволжья

Автор: Егорьков А.Н., Недашковский Л.Ф.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 268, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется химический состав стеклянных изделий с селищ эпохи Золотой Орды центральной части Саратовского Поволжья. Привлечены материалы поселений Багаевское, Хмелевское I и Колотов Буерак, располагающихся в округе крупного города Укека и датирующихся второй половиной XIII - XIV в. Исследование позволило выявить в рассмотренной коллекции изделия как золотоордынского, в том числе нижневолжского, так и импортного (древнерусского и западноевропейского) происхождения.

Стекло, химический состав, нижнее поволжье, золотая орда, селища, сельские поселения

Короткий адрес: https://sciup.org/143180132

IDR: 143180132 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.268.325-338

Текст научной статьи Химический состав стеклянных изделий с золотоордынских селищ Саратовского Поволжья

Расположенные в Саратовском районе Саратовской области в округе крупного золотоордынского города Укека селища XIII–XIV вв. с 1995 г. изучались экспедицией Казанского университета под руководством Л. Ф. Недашковского. На селищах обнаружено значительное количество золотоордынской, древнерусской, мордовской и импортной керамики, разнообразные металлические, костяные, каменные и стеклянные изделия ( Недашковский , 2011; 2013a; 2018; 2021; Недаш-ковский, Моржерин , 2020; Недашковский, Шигапов , 2019; 2020а; 2020б), причем все последние были подвергнуты аналитическим исследованиям с целью установления их химического состава. Наибольшее количество таких определений (16 анализов) опубликовано в работе С. И. Валиулиной и Л. Ф. Недашковского ( Валиулина, Недашковский , 2005. С. 265–266, 271–272, 274–277. Ан. 55–59, 62– 65, 86–92), результаты еще 6 анализов приведены в статье Л. Ф. Недашковского ( Недашковский , 2013б. С. 79–80. Ан. 93–96, 98–99). Настоящая работа посвящена

-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-09-00004. Acknowledgment: The reported study was funded by RFBR, project No. 20-09-00004.

интерпретации химического состава стекла изделий из раскопок и сборов с находящихся в округе Укека селищ Багаевского, Хмелевского I и Колотова Буерака с целью установления путей источников стекла для изделий, найденных на нижневолжских селищах Золотой Орды, отличавшейся высоким уровнем развития торговли ( Недашковский и др. , 2018; Nedashkovskii , 2009; Nedashkovsky , 2012; 2014; 2015; Nedashkovsky, Nurkhamitov , 2019). Селища, с которых происходят рассматриваемые в статье изделия (с других золотоордынских селищ Саратовского Поволжья химический состав стеклянных изделий еще не изучался), как и все золотоордынские памятники данного региона, по монетным находкам датируются второй половиной XIII – XIV в. ( Недашковский , 2016. С. 153–154).

При исследовании химического состава стекла изделий следует иметь в виду, что таким образом определяются технологии и сырьевые материалы для производства стекломассы, которая уже затем использовалась для производства изделий. При этом подобно тому, как литейное производство может быть по времени и месту значительно удалено от металлургической выплавки металла, производство стеклянных изделий (по современной номенклатуре – стеклодувное производство) также может существовать отдельно от производства стекломассы. Например, в раннем Средневековье в странах Северной Европы типичным было производство стеклянных изделий из привозных полуфабрикатов, палочек и лепешек ( Callmer, Henderson , 1991), поступавших из византийского региона, что установлено не только по их находкам, но и в первую очередь по составу стекла, которое было сварено на золе галофитов и на месте не производилось. Понятно, что главную роль при определении сырья для выработки стекломассы сыграл химический (точнее, инструментальный) анализ состава стекла, при этом форма изделий, типологизируемая на основании изучения археологических материалов, не играла определяющей роли. Разумеется, во все времена экспортеру более выгоден вывоз готовой продукции, чем вывоз сырья, и поэтому следует предполагать, что и часть самих изделий была произведена по месту выплавки стекла. Однако сопоставление типологии изделий с составом стекла представляет собой отдельное обширное исследование, далеко выходящее за рамки настоящей статьи, посвященной лишь определению состава стекла и предполагаемого места производства стекломассы. По этой причине подробное археологическое описание остается за рамками настоящей работы, типология и подробное описание изделий с Багаевского селища, представленных на иллюстрации с соответствующими ссылками на нее в аналитической таблице, будут даны в отдельной статье ( Недашковский, Шигапов , 2023, в печати).

Багаевское селище

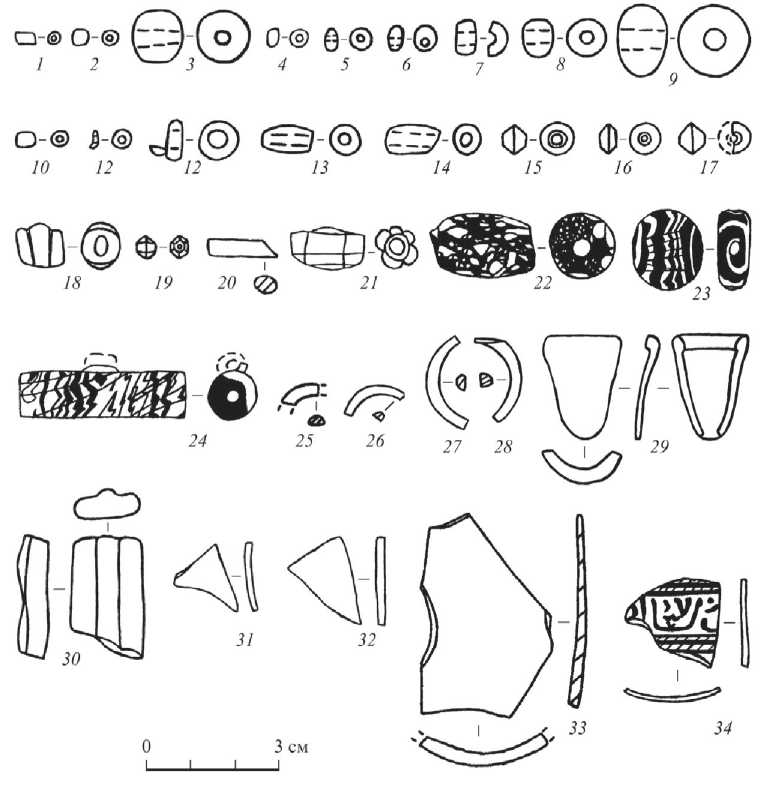

В коллекции Багаевского селища представлены 20 одноцветных и 2 орнаментированных стеклянных бусины, подвеска, браслет, 4 перстня и 6 фрагментов сосудов. Одноцветные бусы представлены образцом синего прозрачного рубленого бисера (рис. 1: 1 ), шарообразными мелкой синей прозрачной (рис. 1: 2 ) и крупной черной (рис. 1: 3 ) бусинами, зонными мелкой (рис. 1: 5 ) и средней (рис. 1: 8 ) бирюзовыми непрозрачными, мелкими зелеными прозрачными

Рис. 1. Стеклянные бусы ( 1–19, 21–23 ), подвеска ( 24 ), фрагменты браслета ( 20 ), перстней ( 25–28 ) и сосудов ( 29–34 ) с Багаевского селища.

Саратовский областной музей краеведения

-

1, 2, 5, 10, 16, 18–22, 26, 28, 32 – раскоп I – 2016: 1, 2, 5, 10, 16, 18–22 – яма 39 (№ 45, -88 см; № 48, -88 см; № 36, -39 см; № 46, -88 см; № 52, -112 см; № 47, -88 см; № 55, -121 см; № 41, -74 см; № 39, -75 см; № 49, -88 см); 26, 28 – яма 42 (№ 62, -55 см; № 69, -128 см); 32 – яма 40 (№ 56, -63 см)

-

3, 14 – раскоп I – 2021: 3 – яма 50 (№ 46, -58 см); 14 – яма 9 (№ 54, -35 см)

-

4, 23, 24, 31 – раскоп I – 2012: 4, 24 – яма 31 (№ 27, -94 см; № 23, -77 см); 23 – яма 30 (№ 13, -44 см); 31 – яма 29 (№ 11, -102 см)

-

6, 29, 30 – раскоп I – 2020: 6 – яма 44 (№ 29, -109 см); 29 – культурный слой (№ 48, -19 см); 30 – яма 45 (№ 33, -58 см)

-

7, 8, 11–13, 27 – раскоп I – 2014: 7, 8, 11–13 – яма 30 (№ 17, -44 см; № 16, -41 см; № 18, -45 см; № 19, -38 см; № 20, -40 см); 27 – культурный слой (№ 14, +12 см)

-

9, 34 – раскоп I – 2008, культурный слой (№ 66, -15 см; № 143, -38 см)

-

15, 17 – подъемный материал Л. Ф. Недашковского 2002 г.

-

25, 33 – раскоп I – 2007: 25 – яма 4 (№ 32, -63 см); 33 – культурный слой (№ 14, -22 см)

(рис. 1: 4, 6 ), средней синей прозрачной (рис. 1: 7 ), крупной желтой прозрачной (рис. 1: 9 ) бусами, бочонкообразной мелкой синей прозрачной (рис. 1: 10 ), кольцевидными мелкой желтой прозрачной (рис. 1: 11 ) и средней черной (рис. 1: 12 ) бусинами, эллипсоидными крупными бирюзовой непрозрачной (рис. 1: 13 ) и черной (рис. 1: 14 ) бусами, битрапецоидными средними синей прозрачной (рис. 1: 16 ), голубой (рис. 1: 15 ) и бирюзовой (рис. 1: 17 ) непрозрачными, винтообразной крупной коричневой прозрачной (рис. 1: 18 ), ребристой эллипсоидной крупной зеленой прозрачной (рис. 1: 21 ) и 14-гранной мелкой коричневой полупрозрачной (рис. 1: 19 ) бусинами. Орнаментированные бусы – это крупные эллипсоидная черная с мозаичным узором, представленным включениями белого, голубого, печеночно-красного и желтого цветов (рис. 1: 22 ), а также дисковидная черная с белой спиралью (рис. 1: 23 ). Подвеска-бусина крупная двойная цилиндрическая черная с узором из зигзагообразных белых и красных спиралей (рис. 1: 24 ), сверху к подвеске была прилеплена маленькая бусина, через отверстие которой пропускалась нить. Имеются также фрагмент одноцветного гладкого зеленого браслета (рис. 1: 20 ) и четыре одноцветных плосковыпуклых перстня: черные (рис. 1: 25, 28 ) и бирюзовые непрозрачные (рис. 1: 26–27 ). Посудное стекло представлено бесцветным коротким цилиндрическим горлышком флакона (рис. 1: 29 ), зеленоватой ручкой с канелюрами (рис. 1: 30 ), неорнамен-тированными коричневой непрозрачной (рис. 1: 31 ), зеленоватой прозрачной (рис. 1: 32 ) и прозрачной с розоватым отливом (рис. 1: 33 ) стенками сосудов, а также фрагментом бесцветного сосуда ближневосточного происхождения (рис. 1: 34 ) с росписью эмалью золотого, красного (на рисунке показан штриховкой) и черного (им была выполнена арабская надпись) цветов.

Следует отметить, что на Багаевском селище было выявлено большее количество стеклянных изделий, чем на любом другом золотоордынском селище, расположенном в округе города Укека. Встречены на Багаевском селище и импортные стеклянные изделия, произведенные за пределами Золотой Орды.

К настоящему времени опубликован состав стекла ( Валиулина, Недашков-ский , 2005. С. 266, 272, 275, 277. Ан. 90–91; Недашковский , 2013б. С. 79–80. Ан. 93–96, 98–99) 8 предметов (рис. 1: 9, 15, 17, 23 – 25, 33 – 34 ) с Багаевского селища, крупного сельского поселения, датированного находками монет 1278– 1361 гг. чеканки. В данной работе приведены определения состава стекла еще 26 артефактов. Анализ стекла 23 предметов выполнен в Лаборатории археологической технологии ИИМК РАН методом оптико-эмиссионной (дуговой) спектрографии аналитиком А. Н. Егорьковым на кварцевом спектрографе ИСП-22 по методике, разработанной В. А. Галибиным ( Галибин , 2001. С. 59) с использованием подобранных им эталонов и эталонов из Музея стекла в Корнинге (США). Детализация метода и принцип изложения результатов даны в недавно опубликованной работе ( Egorkov , 2022. P. 3). Пробы сжигались в кратере коксового электрода в дуге переменного тока. Эти представленные в таблице результаты имеют пятизначный лабораторный шифр, в котором первые три цифры соответствуют номеру фотопластинки, а две последующие через дефис – порядковому номеру спектра на ней (табл. 1, см. в конце статьи). Учитывая невысокую точность анализа, для содержаний компонентов ниже 1 % дана одна значащая цифра, для больших – две. Содержание кремнезема SiO2 не определяли.

За значимые приняты содержания равные или выше 0,01 %, что в большинстве случаев близко соответствует пределу обнаружения. Исключение составляют серебро и медь, которые в силу высокой чувствительности метода к этим элементам могут быть определены при содержании в тысячных долях процента. При этом серебро, являясь постоянной примесью к свинцовым рудам, в свинцовом стекле из археологических раскопок всегда обнаруживается. Прочерк в ячейке таблицы означает, что компонент не обнаружен или его содержание ниже 0,01 % (для Ag2O в свинцовых стеклах). Нумерация образцов в таблице соответствует полевой описи. Для удобства интерпретации состава образцы по типу стекла сведены в группы. Включенный в таблицу состав бусины 98 и подвески 99 уже был ранее опубликован ( Недашковский , 2013б. С. 80. Табл. 4).

Группу из 19 изделий, собранных в начале таблицы (до 124 включительно), и представляющую преобладающую часть всех образцов, составляют предметы из стекла, сваренного на основе золы солончаковых растений, иначе – галофитов. В основном это бусы, но также есть сосуды (3 экз.), а кроме того, подвеска, перстень и браслет. Заключение о типе стекла следует из преобладания натрия над калием при содержании последнего на уровне нескольких процентов, и такого же содержания магния, в то время как в подробно исследованном содовом стекле из Джалама, послужившем для создания аналитического эталона Музея стекла JL 3610, содержание оксидов этих элементов не превышает 1 % (Brill, 1988). Показательной характеристикой состава исследуемого стекла является часто наблюдаемое повышенное (свыше 4 %) содержание калия, характерное для стекла Центральной Азии на основе золы галофитов (Абдуразаков, Безбородов, 1966; Brill, 1989. P. 19). Об этом же свидетельствует и высокое содержание магния по отношению к кальцию, в ряде случаев достигающее и даже превосходящее содержание последнего. Это прямая аналогия известному образцу стекла из афганского Джезазиата, также выбранному в Музее стекла в качестве аналитического эталона JZ 1289, в котором содержание CaO и MgO составляет соответственно 6,3 % и 5,0 %. Другим объединяющим признаком состава стекла является повышенное, а в некоторых случаях и высокое (достигающее и превышающее 6 %) содержание алюминия. Все рассмотренные признаки указывают на центральноазиатское происхождение стекла изделий, однако обнаружение стеклоделательной мастерской золотоордынского времени на Селитренном городище в Астраханской области позволяет считать, что рассматриваемые артефакты могут происходить и из низовьев Волги. В первую очередь это относится к простейшему типу изделий – бусам, для которых Н. Н. Бусятской предложена типология по способу изготовления, форме и размерам (Бусятская, 1973). Приложением к статье автора являются результаты анализа состава стекла 35 образцов, из которых два относятся к глазкам на бусинах, дополняющим состав основы самого изделия (Наумов, 1973). Мастерская выпускала изделия из стекла, сваренного на золе солончаковых растений, очевидно, Прикаспийской низменности, часто с введением заметных количеств свинца. Стекло мастерской Селитренного городища, однако, отличается от центральноазиатского более низким содержанием калия. В стекле содержание калия находится на уровне значений ниже предела обнаружения, оцениваемого для использования этого метода анализа как 2 % K2O (Галибин, 2001. С. 48), до 3,5 %, однако редко превышая 2 %. По этому признаку трудно разделить исследуемые артефакты из стекла на основе золы галофитов по географической принадлежности, с наибольшей вероятностью это была как центральноазиатская продукция, так и продукция Селитренного городища.

Вместе с тем, как и следовало ожидать, в ряде случаев проявляются и индивидуальные особенности. В первую очередь это относится к сосуду 97 . Помимо необычного коричневого непрозрачного цвета и наибольшего содержания свинца, в нем также самое большее содержание железа и марганца. Следует предполагать, что марганец введен для нейтрализации красящего действия железа, а присутствующая медь должна быть в одновалентном и/или элементном состоянии для придания стеклу коричневого или красного цвета. Величина содержания свинца 11 % не позволяет рассматривать свинец в качестве стеклообразующего элемента и относить стекло к свинцовому, однако необходимость его введения в шихту трудно объяснима, хотя умеренное присутствие свинца в стекле не является редкостью. Видимое в большинстве случаев содержание свинца в концентрации около 1 %, при которой действие свинца в стекле практически не проявляется, по всей вероятности, объясняется добавкой церуссита или глета в шихту в качестве флюса для облегчения плавки. Однако в случае перстня 101 и бусины 106 повышенное содержание свинца связано с глушением стекла большим количеством олова, вероятно, вследствие их совместного введения в виде шлака от сплавления этих металлов. Бирюзовый цвет во всех случаях достигается при введении меди, зеленого в браслете 109 – железа, черный цвет бусин 98 , 105 и 114 , подвески 99 и перстня 119 обусловлен добавкой в шихту угля, как это описано В. А. Галибиным (Там же. С. 73). Синий цвет является следствием добавки кобальтовой сини: бисер 110 , бусины 111 , 113 и 115 . Однако синее окрашивание от введения кобальта не всегда достигается из-за сложения цветов, как в стекле бусины 103 и браслета 109 , или подавления действия кобальта иным агентом, как в бусине 105 , где, как можно предполагать по черному цвету, в шихту введен или попал уголь. Глушение во всех случаях выполнено оловом, а наблюдаемое его низкое содержание, при котором действие олова не проявляется, объясняется попаданием олова в стекло вместе со свинцом, как об этом сказано выше.

Вторую, значительно меньшую, группу представляют собой изделия из свинцового стекла. Стекло явно разного происхождения. В первом случае (бусина 100) это т. н. бесщелочное стекло, во втором (бусина 104) – поташно-свин-цовое. Бесщелочное или низкощелочное свинцовое стекло характерно прежде всего для средневекового русского и польского стеклоделия, где оно имеет наибольшее распространение (Безбородов, 1969. С. 236–239), однако встречено и в Западной Европе, где оно часто использовалось для производства витражей и сосудов (Wedepohl et al., 1995; Mecking, 2013). В Польше, в отличие от Руси, оно преобладало над поташно-свинцовым (Pankiewicz et al., 2017), причем отличной была и номенклатура изделий: наряду с общими для обеих стран бусами, в Польше производство иных изделий было ориентировано на кольца и перстни, а на Руси – на браслеты (Галибин, 2001. С. 83). Общепризнано, что монгольское нашествие привело к постепенному прекращению производства на Руси свинцового стекла, однако это было далеко не повсеместно. Так, достаточно большое число находок из поташно-свинцового стекла происходит из раскопок в Тверском кремле слоев XIV в., где датировка надежно подтверждена данными дендрохронологии. Так, например, в качестве близкого по составу к стеклу бусины 104 можно указать на стекло одного из сосудов из этих раскопок, в котором при совпадающем содержании свинца 44 % содержание калия составило 8,3 % (Егорьков, 2001. С. 147. Ан. 40). Вообще, калий-свинцовое стекло определяется как славянское (Mecking, 2013. P. 649. Tab. 5), хотя, учитывая вышесказанное, более точно можно его определить как древнерусское.

Свинцовое стекло бусины 107 и перстня 118 иного, но сходного между собой, типа. Судя по содержанию щелочей и щелочных земель, это стекло получено с использованием золы галофитов, в обоих случаях стекло заглушено большим количеством диоксида олова. Стекло близкого типа уже встречено в золотоордынском Укеке ( Валиулина, Недашковский , 2005. С. 264–265, 271, 273, 276. Ан. 45), в округе которого находится Багаевское селище, а кроме того, в обнаруженной на Селитренном городище мастерской стекло подобного типа производилось в значительных количествах ( Наумов , 1973. С. 225). Все это указывает на то, что стекло образцов 107 и 118 следует отнести к продукции мастерской Селитренного городища.

Низкое содержание щелочных и щелочноземельных элементов в стекле бусин 112 и 116 позволяет предположить, что их химический состав не является изначальным, а обусловлен их выщелачиванием, разрушением в результате плохого качества изготовления, способствовавшего разрушению в результате столетий нахождения в близких условиях (обе бусины найдены в одной яме). Химический состав четырех бусин XII–XIII вв. из раскопок Тимеревского поселения, опубликованный в статье В. Н. Седых и Я. В. Френкеля ( Седых, Френкель , 2012. С. 90–92, 97, 99. Ан. 54–7, 54–8, 54–9, 54–10), практически идентичен этим двум багаевским бусинам; исследователи относят тимеревские бусы к бессвинцовым стеклам щелочной рецептуры плохой сохранности (Там же. С. 90–92, 97, 99).

Ранее были опубликованы еще четыре анализа стекла багаевских артефактов ( Недашковский , 2013а. С. 79–80. Табл. 2–3) Так, 94 – черный перстень и 96 – ближневосточный полихромный сосуд с росписью, оба из стекла на основе золы галофитов того же преобладающего в таблице типа, 95 – желтая бусина из вы-сокосвинцового стекла – аналог бусины 100 . Вместе с тем тип стекла розоватого сосуда 93 встречен лишь единожды. Судя по высокому содержанию калия и кальция, это стекло определяется как сваренное на основе золы континентальных растений, в первую очередь, бука, и является импортом из Западной Европы. Розоватый оттенок обусловлен присутствием марганца (0,32 %) при очень низком содержании железа (0,09 %).

В добавление к исследованным методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на приборе EVO-MA-25, Zeiss с рентгеноспектральным анализатором SEM-EDX Oxford Instruments X-MaxN 80 выполнен анализ стекла еще трех багаевских образцов: 120 – зеленой кольцевидной бусины, 121 и 122 – ручки и венчика разных сосудов2 Результаты приведены в нижней части таблицы. Они получены при изучении внутренней поверхности предметов (сколов) и являются нормированными, но при этом в таблице даны в редакции авторов настоящей статьи, включающей округление значений содержаний лишь до трех значащих цифр и исключение содержаний элементов, рутинно не определяемых в составе археологического стекла. Несмотря на то, что тип стекла во всех случаях определяется однозначно и повторяет вышеописанные типы: 120 – высокосвинцовое бесщелочное (аналог стеклу бусины 100 в таблице), 121 и 122 – сваренное на основе золы галофитов, выявлены и некоторые индивидуальные особенности состава. Так, в стекле бусины 120 неожиданно присутствует кобальт, введение которого, впрочем, не привело к достижению синего цвета стекла из-за сложения с желтым окрашиванием от свинца. Введение кобальта в бесщелочное свинцовое стекло удивляет, поскольку авторам неизвестны случаи окрашивания кобальтом беспоташного свинцового стекла сопоставимого времени. Например, в составе стекла многочисленных средневековых польских изделий, где такой тип стекла является преобладающим, использование кобальта не выявлено ни разу (Pankiewicz et al., 2017), а в недавно вышедших статьях, расширивших существующие представления о применении кобальтовой сини для окрашивания древнерусского свинцового стекла, установлены лишь случаи ее использования в свинцовом стекле, сваренном с использованием поташа (Егорьков, 2020; Egorkov, 2022). Вероятнее всего, обнаружение кобальта в составе стекла и бусины 120, и сосудов 121 и 122, где его действие никак не проявляется, является следствием ошибки анализа, которые иногда случаются даже при использовании современных инструментальных аналитических методов. Об этом может свидетельствовать и тот факт, что из шести параллельных определений состава в двух кобальт не обнаружен. Если все же результат анализа достоверен, то определить происхождение стекла не представляется возможным. В случае отсутствия кобальта для высокосвинцового бесщелочного стекла можно предполагать, как указано выше, древнерусское или центральноевропейское происхождение. Бόльшую определенность в решение этого вопроса может внести изучение состава стекла иным методом анализа с целью уверенного определения кобальта. В стекле обоих сосудов 121 и 122 обнаружена сурьма, в пересчете на Sb2O5 соответственно 0,17 % и 0,07 %, которая в рассмотренных здесь составах не встречена ни разу, хотя столь низкое содержание не позволяет рассматривать ее как целенаправленно введенную добавку, а лишь как случайную примесь или производственное загрязнение. Сурьма также не встречена ни разу в стекле Селитренного городища (Наумов, 1973). Впрочем, по аналогии с кобальтом в стекле бусины 120, можно предполагать и ошибочное обнаружение сурьмы, поскольку в параллельных шести определениях состава для обоих образцов сурьма не зафиксирована соответственно в двух и трех случаях.

Хмелевское I селище

Для Хмелевского I селища, представляющего собой остатки малого города золотоордынской эпохи, датированного находками монет начала 70-х гг. XIII – конца XIV в., методом эмиссионного спектрального анализа выполнено и опубликовано 13 определений ( Валиулина, Недашковский , 2005. С. 265–266,

271–272, 274–277. Ан. 55–59, 62–65, 86–89). Состав стекла всех изделий однороден, оно сварено на золе галофитов, иногда с умеренным содержанием свинца (до 3,74 %), во всех случаях сопровождаемого и подчиненным содержанием олова, свидетельствующим о том, что оба эти элемента не вводились порознь. Для большинства стекол наблюдается повышенное содержание калия, доходящее до величин от 5,06 % ( 87 ) до 8,41 % ( 62 ). Лишь в двух случаях ( 58 и 63 ) оно опускается до 2,48 % и 1,51 % соответственно. Для стекол с высоким содержанием калия следует предполагать их центральноазиатское происхождение, стекло с более низким содержанием калия можно рассматривать как продукцию мастерской Селитренного городища.

Колотов Буерак

Для этого памятника, представляющего собой остатки небольшого золотоордынского села, датированного находками двух монет последнего десятилетия XIII – первого десятилетия XIV в. (что не исключает более широкой датировки существования памятника в пределах второй половины XIII – XIV в.), методом эмиссионного спектрального анализа проанализирована единственная бусина, состав стекла которой опубликован (Там же. С. 265, 272, 275, 277. Ан. 92). Стекло высокосвинцовое, бесщелочное, аналогичное стеклу бага-евских бусин 100 и 120 в таблице и опубликованному ранее ( Недашковский , 2013б. С. 79. Табл. 2. Ан. 95). В отличие от составов в таблице в стекле опубликованных бусин из Багаевки и Колотова Буерака более высокое, хотя и на низком уровне, содержание калия склоняет к предположению о древнерусском производстве бусины. Вообще, импортный характер артефактов из вы-сокосвинцового бесщелочного или низкощелочного стекла не вызывает сомнения, поскольку в продукции мастерской Селитренного городища такой тип стекла не выявлен ( Наумов , 1973).

Состав стекла всех исследованных изделий находится в рамках уже ранее выявленных типов стекла артефактов округи Укека ( Валиулина, Недашковский , 2005), отражающих хозяйственные связи нижневолжских поселений Золотой Орды. Помимо наличия собственного производства на Селитренном городище, стеклянные изделия доставлялись в Нижнее Поволжье как из Центральной Азии, так и, в меньшей степени, из Руси, стран Западной, Центральной Европы и Ближнего Востока.

Список литературы Химический состав стеклянных изделий с золотоордынских селищ Саратовского Поволжья

- Абдуразаков А. А., Безбородов М. А., 1966. Средневековые стекла Средней Азии. Ташкент: Фан. 168 с.

- Безбородов М. А., 1969. Химия и технология древних и средневековых стекол. Минск: Наука и техника. 274 с.

- Бусятская Н. Н., 1973. Стеклянные бусы Селитренного городища // СА. № 1. С. 217–224.

- Валиулина С. И., Недашковский Л. Ф., 2005. Стеклянные изделия Укека и его округи // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 7. С. 257–280.

- Галибин В. А., 2001. Состав стекла как археологический источник. СПб.: Петербургское востоковедение. 216 с.

- Егорьков А. Н., 2001. Химический состав тверского посудного стекла монгольского времени // Тверской кремль. Комплексное археологическое источниковедение (по материалам раскопа Тверской кремль-11, 1993–1997 гг.) / Науч. ред. В. А. Лапшин. СПб.: Европейский дом. С. 138–148.

- Егорьков А. Н., 2020. К вопросу использования кобальта в производстве древнерусского свинцового стекла // Записки ИИМК РАН. № 23. С. 144–152.

- Наумов Д. В., 1973. Химический состав стекла Селитренного городища // СА. № 1. С. 224–227.

- Недашковский Л. Ф., 2011. Исследования Хмелевского I селища // Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. Т. 153. Кн. 3. С. 39–50.

- Недашковский Л. Ф., 2013а. Исследования Багаевского селища // Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. Т. 155. Кн. 3. Ч. 1. С. 7–19.

- Недашковский Л. Ф., 2013б. Химический состав изделий из цветных металлов и стекла с Багаевского селища // Современные решения актуальных проблем евразийской археологии / Отв. ред. М. Л. Бережнова и др. Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та. С. 77–81.

- Недашковский Л. Ф., 2016. Интенсивность экономического развития Нижнего Поволжья золотоордынской эпохи (по материалам округи крупнейших городов) // SP. № 6. С. 151–162.

- Недашковский Л. Ф., 2018. Химический состав изделий из цветных металлов с золотоордынских поселений северных районов Нижнего Поволжья // SP. № 6. Балансы истории: ценности и средства. С. 243–254.

- Недашковский Л. Ф., 2021. Крупные золотоордынские города Нижнего Поволжья и их округа // Электронный научно-образовательный журнал «История». Т. 12. Вып. 9 (107). Территория права, многообразие города и проблемы исторической урбанистики. С. 1–21.

- Недашковский Л. Ф., Моржерин К. Ю., 2020. Костяные изделия из Укека // Золотоордынское обозрение. Т. 8. № 3. С. 472–503.

- Недашковский Л. Ф., Ситдиков А. Г., Асылгараева Г. Ш., 2018. Памяти А. Г. Мухамадиева (1933–2018) // ПА. № 2 (24). С. 348–353.

- Недашковский Л. Ф., Шигапов М. Б., 2019. Вооружение и конское снаряжение с Багаевского селища // SP. № 5. С. 167–177.

- Недашковский Л. Ф., Шигапов М. Б., 2020а. Металлические изделия с Багаевского селища // ПА. № 4 (34). С. 185–198.

- Недашковский Л. Ф., Шигапов М. Б., 2020б. Металлические украшения с Багаевского селища в Нижнем Поволжье // РА. № 2. С. 177–189.

- Недашковский Л. Ф., Шигапов М. Б., 2023. Стеклянные изделия с Багаевского селища // Мир Средневековья: вопросы вещеведения / Отв. ред. В. Ю. Коваль. М. (В печати.)

- Седых В. Н., Френкель Я. В., 2012. Результаты археометрических анализов стеклянных изделий XII–XIII вв. из раскопок Тимерево // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. Вып. 4. С. 77–104.

- Brill R. H., 1988. Scientific investigations of the Jalame glass and related finds // Excavations at Jalame. Site of a glass factory in Late Roman Palestine / Ed. G. Davidson-Weinberg. Columbia: University of Missouri. P. 257–294.

- Brill R. H., 1989. Thoughts on the glass of Central Asia with analyses of some glasses from Afghanistan // XV International Congress on Glass. Proceedings. Archaeometry / Ed. O. V. Mazurin. Leningrad. P. 19–24.

- Callmer J., Henderson J., 1991. Glassworking at Åhus, S, Sweden (eighth century AD) // Laborativ Arkeologi. № 5. P. 143–154.

- Egorkov A. N., 2022. On cobalt in the Old Russian lead glass // Recent trends in chemical and material sciences. Vol. 8. P. 1–7.

- Mecking O., 2013. Medieval lead glass in Central Europe // Archaeometry. Vol. 55. No. 4. P. 640–662.

- Nedashkovskii L. F., 2009. Economy of the Golden Horde population // Anthropology & Archaeology of Eurasia. Vol. 48. No. 2. P. 35–50.

- Nedashkovsky L. F., 2012. Golden Horde Antiquities: The development of research ideas // Acta Archaeologica. Vol. 83. No. 1. P. 225–255.

- Nedashkovsky L. F., 2014. Agriculture, Cattle Breeding and Trade in the Golden Horde Based on Data from Written Sources // Terra Sebus: Acta Musei Sabesiensis. Special Issue. Russian Studies. From the early Middle Ages to the present day. P. 291–303.

- Nedashkovsky L. F., 2015. Trade in the Golden Horde Volga Region // Journal of Sustainable Development. Vol. 8. No. 7. P. 199–206.

- Nedashkovsky L. F., Nurkhamitov M. R., 2019. Historical characteristics of the Golden Horde city // Opcion. Ano 35, especial no. 23. P. 288–302.

- Pankiewicz A., Siemianowska S., Sadowski K., 2017. Wczesnośredniowieczna biżuteria szklana z głównych ośrodków grodowych Śląska (Wrocław, Opole, Niemcza). Wrocław: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 364 s.

- Wedepohl K. H., Krueger I., Hartmann G., 1995. Medieval lead glass from northwestern Europe // Journal of Glass Studies. Vol. 37. P. 65–82.