Химическое строение органического вещества черноземов типичных при различных технологиях земледелия

Автор: Фарходов Ю.Р., Данилин И.В., Белобров В.П., Ермолаев Н.Р., Юдин С.А., Надуткин И.А., Хаматнуров Ш.А., Стройкова М.Н., Лазарев В.И., Холодов В.А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 125, 2025 года.

Бесплатный доступ

Экологизация современного земледелия предполагает отказ от технологии традиционной обработки (ТО) и замену ее почвосберегающей. Одной из таких технологий является прямой посев (ПП). Его внедрение существенно изменяет условия поступления и трансформации растительных остатков. При этом мало известно об изменении строения почвенного органического вещества (ПОВ) в условиях применения ПП. Целью работы была сравнительная оценка влияния ПП и ТО на химическое строение органического вещества типичных черноземов. На примере 8-летнего полевого опыта на черноземе типичном (Курская область) проведена оценка влияния технологий ТО и ПП в слоях 0–10 и 10–20 см на химические свойства: рН, содержание подвижных форм фосфора и калия, общего азота, органического углерода, а также химическое строение ПОВ черноземов типичных, для изучения которого применяли методы ИК-спектрометрии и аналитического пиролиза. Строение ПОВ продемонстрировало наиболее выраженную зависимость от технологии земледелия по сравнению с другими изученными свойствами. Трансформация ПОВ в условиях ПП вызвана накоплением углеводов, а также продуктов их микробной переработки. Применение ТО приводит к доминированию в структуре ПОВ компонентов пассивного пула, не участвующих в процессах микробной трансформации. По результатам корреляционного анализа показано, что тенденция к накоплению органического углерода при ПП связана с увеличением доли углеводов и фенольных соединений в составе ПОВ.

Прямой посев, почвенное органическое вещество, ИК-спектрометрия, аналитический пиролиз, метод главных компонент

Короткий адрес: https://sciup.org/143185043

IDR: 143185043 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2025-125-244-273

Текст научной статьи Химическое строение органического вещества черноземов типичных при различных технологиях земледелия

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, проект No 24-26-00293,

The study was supported by the Russian Science Foundation, project No. 24-26-00293,

*, e-mail:

2Federal Agricultural Kursk Research Center, Russia, 70Б Karl Marx Str., Kursk 305021, Russian Federation, **, e-mail:

Земледелие России основано на интенсивном и высокоэффективном использовании преимущественно черноземов, которые характеризуются высоким содержанием органического вещества, накопленным за время формирования почв в голоцене, в условиях степного и лесостепного климатического режима. На черноземах России преимущественно используется традиционная технология обработки почв, имеющая региональное почвенно-климатическое разнообразие в применении системы обработки. В мировую прак- тику земледелия в середине XX в. была внедрена новая технология – прямой посев (ПП), известная за рубежом как no-till, не предусматривающая механическую обработку почвы, при которой все растительные остатки после сбора урожая остаются на ее поверхности, что позволяет снижать водную эрозию и дефляцию, увеличивать запасы почвенного органического вещества (ПОВ) (Дридигер и др., 2020; Иванов, 2021).

Применение различных агротехнологий приводит к изменениям содержания пулов ОВ черноземов, среди которых существенное влияние оказывают технологии обработки почвы (Иванов и др., 2019; Иванов и др., 2021; Холодов, Ярославцева, 2021). Технология обработки почвы регулирует процесс разложения растительных остатков, поступающих в почву, влияя на трансформацию ПОВ в целом. Применение прямого посева усиливает процессы накопления ПОВ, а традиционная обработка (ТО) приводит к его интенсивной минерализации (Дридигер и др., 2020; Kan et al., 2022). Влияние обработки почвы может отражаться не только на содержании ПОВ, но и на его строении. Показано что в условиях применения ПП, по сравнению с традиционной технологией земледелия, увеличивается содержание гидрофобных компонентов ПОВ (Šimon et al., 2009), возрастает доля дискретного свободного и внутриагрегатного ПОВ (Vieira et al., 2007; Spargo et al., 2012; Plaza et al., 2013), молекулярный состав которого обогащен фенольными и ароматическими структурами, делая ПОВ более термически и биохимически устойчивым (Ndzelu et al., 2023).

Таким образом, одним из ведущих факторов деградации агрочерноземов выступает механическая обработка почвы – постоянный во времени и пространстве элемент традиционной технологии земледелия, под который создано множество почвообрабатывающих устройств, сеющих и уборочных механизмов. Воздействие на черноземы этих орудий традиционного земледелия с применением технологии прямого посева прекратилось: почва круглый год находится под покровом живой растительности и/или разлагающихся пожнивных остатков (Кирюшин и др., 2019). Применение ПП в черноземах выполняет также долгосрочную программу восстановления деградированных свойств, в том числе связанную с химическим строением ОВ. Строение ПОВ определя- ет его биодоступность, регулирует численность и структуру микробного сообщества, влияет на агрофизические свойства почвы (Weil, Magdoff, 2004; Murphy et al., 2011). Оценка строения ПОВ крайне необходима для понимания механизмов стабилизации углерода и прогнозирования процессов трансформации в условиях различного землепользования (Холодов и др., 2023). На данный момент времени эта проблема разработана недостаточно, поскольку основное внимание сосредоточено на балансе ОВ.

В качестве объекта для исследований выбран чернозем типичный, формирующийся на мощных лёссовидных покровных отложениях Среднерусской возвышенности, репрезентативный по свойствам и в отношении применяемого зернового севооборота. На примере 8-летнего полевого опыта изучены основные химические свойства, а также химическое строение ПОВ черноземов при обеих технологиях, применяемых в земледелии региона.

Цель работы – оценить влияние прямого посева и традиционной технологии земледелия на химическое строение ОВ черноземов типичных.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

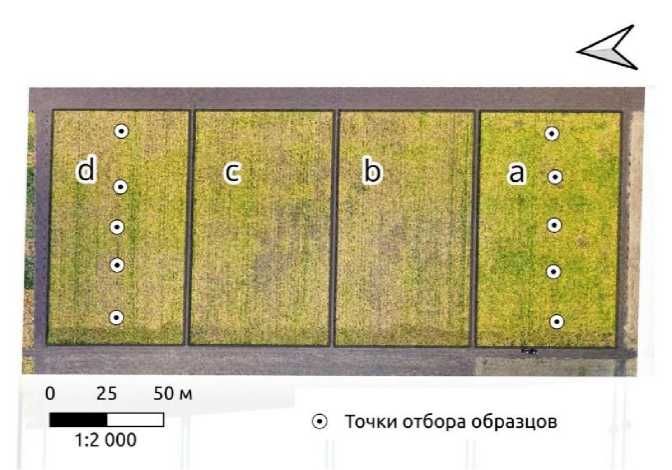

Объект исследования расположен в Курском районе Курской области (п. Черемушки, N 51°37’,53 с.ш.; E 36°15’,44 в.д.). В 2013–2016 гг. на базе ФГБНУ “Курский ФНАЦ” был заложен на четырех полях опыт (каждый год последовательно закладывалось по одному полю) с целью изучения минимизации обработок и применения прямого посева. На полях, каждое размером 2.4 га, преобладающим подтипом почв являлись черноземы типичные, встречаемость которых на поле 1 составляла 95.5%, на поле 2 – 70.2%, на поле 3 – 88.2% и на поле 4 – 74.0% (рис. 1, схема опыта на поле 2) (Белобров и др., 2021).

Схема опыта включала 4 варианта, каждый размером 60 × 100 м: традиционную обработку (далее ТО) – вспашку с оборотом пласта на глубину 20 см, комбинированную обработку (дискование + чизель) на глубину 20 см, минимальную поверхностную обработку (дискование) до 8 см, а также прямой посев (далее ПП), в котором обработка почв не применяется. В рамках заложенного опыта использовался 4-польный севооборот: озимая пшеница – кукуруза – ячмень – горох. В варианте ПП почвопокровные культуры не применяли. Удобрения и пестициды вносили в соответствии с рекомендациями для каждой культуры фоном по всем вариантам опыта. При применении технологии ПП использовали специализированную сеялку “Дон 114” (3.6 м). В 2022 г., после окончания второй ротации, т. е. через 8 лет, на поле 2 были отобраны образцы на наиболее контрастных вариантах опыта – ПП и ТО в 5-кратной повторности (рис. 1) с двух глубин – 0–10 см и 10–20 см – почвенным буром с буровым стаканом длиной 20 см и диаметром 5 см.

Рис. 1. Ортофотоплан объекта исследования. Буквами обозначены технологии: а – прямой посев, b – минимальная обработка, c – комбинированная обработка, d – традиционная обработка.

Fig. 1. Orthophotoplan of the object of study. The letters indicate the technologies: a – no-till, b – minimal tillage, c – combined tillage, d – traditional tillage.

В ходе работы изучали показатели кислотности почвы, содержание подвижных форм фосфора и калия, общего азота (N общ ), органического углерода (С орг ), а также химическое строение ПОВ методами ИК-спектрометрии и аналитического пиролиза.

Актуальную и обменную кислотность почвы оценивали в водной и солевой вытяжках (1M р-р КСl) методом прямой потенциометрии в соответствии с межгосударственными стандартами (ГОСТ 26483-85, 1986; ГОСТ 26423-85, 1986).

Определение подвижных соединений фосфора и калия проводили по методу Мачигина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26205-91, 1993).

Содержание С орг , N общ определяли методом каталитического окисления в токе кислорода при температуре +960 °С на элементном анализаторе vario-MACRO cube (Elementar, Германия) (ISO, 1995). Значения актуальной кислотности (pH H2O ) всех образцов были < 7, реакция на содержание карбонатов отрицательная, поэтому весь определенный углерод был отнесен к органическому (Пансю, Готеру, 2014) .

Анализ методом инфракрасной спектрометрии в режиме диффузного отражения (DRIFTS) проводили на приборе FT-801 с приставкой PRIZ (Симэкс, Россия) в диапазоне 550–4 000 см-1. Перед анализом образцы почвы дополнительно нагревали до 105 °С в течение 15 мин. с целью удаления адсорбированной влаги на анализаторе влажности BM-50-1 (BioBase, Китай). Все спектры снимали при разрешении 2 см-1, каждый спектр образца получен путем усреднения 36 сканов. Влияние H2O и CO2 минимизировали путем вычитания опорного спектра из спектра образца и автоматической коррекции спектра в области 2 240–2 400 и 663–674 см-1 в ПО ZaIR 3.5 (Симэкс, Россия). Для получения опорного спектра использовали металлическое опорное зеркало, для получения спектров образцов почву помещали в алюминиевую кювету диаметром 12 мм, поверхность выравнивали предметным стеклом. Образцы почвы не разбавляли бромидом калия. Обработку спектров проводили в программной среде R с применением пакетов dplyr (Wickham et al., 2023), gsignal (Van Boxtel et al., 2021). Полученные спектры сглаживали фильтром Савицкого-Голея, разметку полос поглощения проводили по вторым производным. Интенсив- ности всех полос нормировали на общую сумму интенсивностей, получая относительные интенсивности.

Аналитический пиролиз ПОВ проводили в режиме одностадийного нагрева почвенного образца при температуре 500 °С на пиролизере EGA/PY-3030D (Frontier Laboratories, Япония). Разделение и детектирование продуктов пиролиза проводили методом газовой хроматографии и масс-спектрометрии на газовом хроматографе с масс-спектрометрическим детектором GCMS-QP2010 (Shimadzu, Япония). Температура инжектора составляла 300 °С, для инжекции газовой пробы в хроматографическую колонку применяли режим с делением потока (1 : 5). Для разделения газовой смеси использовали капиллярную хроматографическую колонку GsBP-5MS (Gs-Tek, США) длиной 30 м. Температурный режим хроматографирования заключался в постепенном нагреве термостата от 40 до 300 °С со скоростью 40 °С/мин. и экспозиции при максимальной температуре в течение 3 мин. Для ионизации молекул применяли метод электронного удара при 70 эВ. Детекцию проводили с помощью квадрупольного масс-фильтра в диапазоне 45–600 m/z. Деконволюцию пирограмм осуществляли на платформе веб-сервиса GNPS (Global Natural Products Social Molecular Networking) (Aksenov et al., 2021), идентификацию пиков – в программе MS Search (версия 2.0, FairCom Co., США) с помощью библиотеки масс-спектров NIST11 (National Institute of Standards and Technology, США). Для полуколичественной оценки содержания пиролизатов применяли метод внутренней нормализации (De la Rosa et al., 2008).

Статистический анализ данных и визуализацию проводили c помощью языка программирования R в среде разработки RStudio с помощью пакетов ggplot2 (Wickham, 2016), factoextra (Kassambara, Mundt, 2022), corrplot (Dago et al., 2019). Для разведочного анализа использовали метод главных компонент, сравнение по группам проводили с помощью двухфакторного дисперсионного анализа, взаимосвязь показателей химического состава почв оценивали методом корреляции Пирсона. Уровень значимости принимали 5%.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Химические свойства черноземов типичных различных тех- нологий земледелия в опыте после второй ротации представлены в таблице 1. Все изученные черноземы имеют слабокислые величины pH, характеризующие обменную и актуальную кислотности, а также очень высокую степень обеспеченности по подвижному фосфору и низкую на границе со средней обеспеченностью по подвижному калию. Содержание органического углерода и общего азота соответствует значениям, характерным для пахотных черноземов региона (Фрид и др., 2010).

В результате 8-летнего применения технологий изменился ряд показателей, характеризующих основные свойства черноземов при ТО и ПП. Прежде всего это сказывается на варьировании свойств почв. В ПП на обеих глубинах (0–10 и 10–20 см) отмечается более низкий показатель стандартного отклонения по сравнению с традиционной технологией, что характеризует их устойчивость в пространстве. Этот показатель косвенно указывает на отсутствие обработок в ПП. Кроме того, в ПП на глубине 10–20 см незначительно снизился рН (Н 2 О) на две десятых, что может указывать на изменения водного режима в поверхностном слое гумусового горизонта, в котором снижается вертикальная фильтрация влаги, а форма агрегатов приобретает субгоризонтальную ориентацию (Юдин и др., 2023). Заметна отчетливая тенденция увеличения содержания С орг при ПП, по сравнению с ТО, на обеих глубинах.

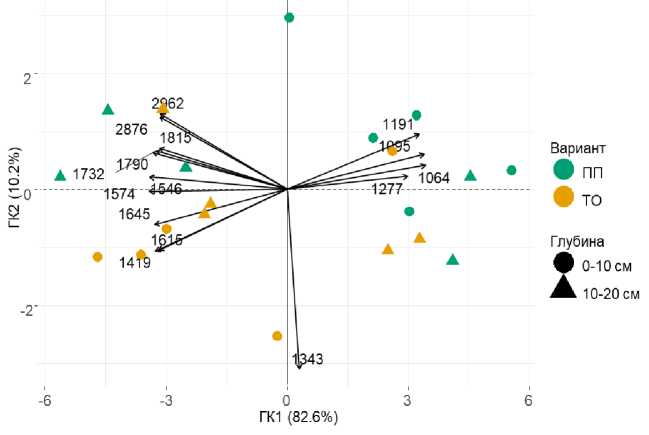

Для изучения строения ПОВ проведена оценка интенсивности 15 полос поглощения, преимущественно характеризующих ПОВ (табл. 2). На рисунке 2 показано расположение черноземов в координатах первых двух главных компонент в зависимости от относительной интенсивности полос поглощения в диапазоне ИК-излучения. В совокупности первые две главные компоненты (ГК) практически полностью (92.8%) описывают дисперсию данных, при этом около 83% дисперсии описывает ГК1. Хорошо выраженной кластеризации типичных черноземов в зависимости от технологии обработки почвы и глубины пробоотбора не выявлено. При этом заметно, что практически все точки, характеризующие варианты ПП и ТО на глубине 0–10 см, расположены в разных частях ГК1: точки, характеризующие ПП, – в положительной области, а ТО – в отрицательной.

*

Таблица 1. Химические свойства черноземов

*

Table 1. Chemical properties of chernozems *

|

Вариант |

Глубина, см |

pH KCl |

pH H2O |

P, мг/кг |

K, мг/кг |

С орг , % |

N общ , % |

|

ПП |

0–10 |

5.4 ± 0.3 |

6.5 ± 0.3 |

73 ± 9 |

128 ± 3 |

2.79 ± 0.13 |

0.252 ± 0.009 |

|

ТО |

5.4 ± 0.7 |

6.6 ± 0.7 |

92 ± 18 |

199 ± 93 |

2.68 ± 0.20 |

0.239 ± 0.008 |

|

|

ПП |

10–20 |

5.36 ± 0.22 |

6.3 ± 0.4 |

99 ± 9 |

213 ± 17 |

3.03 ± 0.09 |

0.258 ± 0.008 |

|

ТО |

5.4 ± 0.7 |

6.5 ± 0.6 |

88 ± 14 |

247 ± 98 |

2.9 ± 0.3 |

0.257 ± 0.027 |

Примечание. */n = 5, среднее значение ± стандартное отклонение.

Note. */n = 5, mean value ± standard deviation.

Таблица 2. Характеристика полос поглощения спектров DRIFT чернозема типичных вариантов ТО и ПП (Margenot и др., 2015; Volkov и др., 2021).

Table 2 . Characteristics of absorption bands of DRIFT chernozem spectra of typical variants of CT and NT

|

Полоса, см-1 |

Неорганические компоненты |

Органические компоненты |

|

1 064 |

Кварц, алюмосиликаты (Al-O, Si-O) |

Валентные колебания C-O-C фенолов и простых эфиров, валентные колебания C-OH полисахаридов |

|

1 095 |

Кварц, алюмосиликаты (Si-O), P-O |

C-O-C фенолов и простых эфиров, валентные колебания C-OH полисахаридов |

|

1 191 |

Аморфный кремнезём, составная полоса SiO 2 |

Валентные колебания C-O-C спиртов, простых эфиров и фенолов, валентные колебания OH, деформационные колебания CH 2 |

|

1 277 |

Составная полоса SiO 2 |

Валентные колебания C-O карбоксильных кислот, фенолов, простых эфиров, валентные колебания C-N, деформационные колебания CH 2 |

|

1 343 |

— |

Валентные колебания C-O простых эфиров, деформационные колебания CH 2 |

|

1 419 |

Mg-OH |

Валентные колебания C-O фенолов, деформационные колебания OH |

|

1 546 |

Составная полоса SiO 2 |

Валентные колебания C=C ароматических молекул |

|

1 574 |

– |

Деформационные колебания C-H ароматических молекул |

Продолжение таблицы 2

Table 2 continued

|

Полоса, см-1 |

Неорганические компоненты |

Органические компоненты |

|

1 615 |

H 2 O, обертон SiO 2 |

Валентные колебания C=C ароматических молекул, валентные колебания C-O карбоксилов, валентные колебания C=O кетонов, деформационные колебания N-H |

|

1 645 |

H 2 O |

Валентные колебания C=O кетонов, амидов, валентные колебания C=C ароматических молекул |

|

1 732 |

– |

Валентные колебания C=O карбонилов |

|

1 790 |

Составная полоса SiO 2 |

Валентные колебания C=O |

|

1 815 |

— |

Валентные колебания C=O |

|

2 876 |

— |

Валентные колебания C-H алифатических соединений |

|

2 962 |

Обертон SiO 2 |

Валентные колебания C-H алифатических соединений |

Рис. 2. Расположение точек, характеризующих объекты исследования, на плоскости первых двух главных компонент в зависимости от интенсивности полос поглощения спектров DRIFT.

Fig. 2. Principal component analysis (PCA) ordination based on relative intensities of the absorption bands of the DRIFT spectra, showing significantly different chemical structure of the SOM of chernozems under various cultivation technologies.

По аналогичной закономерности точки (без разделения по глубине пробоотбора) расположены относительно ГК2. Таким образом, точки ПП тяготеют к 1-му квадранту, а ТО – к 3-му квадранту (рис. 2).

Глубина пробоотбора не оказала значимого влияния на относительную интенсивность полос поглощения. Значимое влияние технологии обработки почвы выявлено только для полосы 1 343 см-1 (увеличивается в ТО), связанной с валентными колебаниями C-O простых эфиров и деформационными колебаниями CH 2 (табл. 2).

Группа точек, соответствующих варианту ПП, дискримини- руется от остальных по относительной интенсивности полос 1 064–1 277 см-1, соответствующих валентным колебаниям фенолов, простых эфиров, азотсодержащих соединений и полисахаридов. Поскольку черноземы вариантов ТО и ПП принадлежат одному подтипу и варьирование их свойств невелико (табл. 1), то выявленную закономерность можно объяснить именно различиями в технологии обработки.

Группа точек, соответствующих варианту ТО, дискриминируется от остальных по относительной интенсивности полос 1 574–1 615 см-1, соответствующих устойчивым к микробной деструкции карбонильным, карбоксильным и ароматическим соединениям. Накопление этих компонентов ПОВ в варианте ТО относительно варианта ПП может свидетельствовать также о более активной минерализации ПОВ при ТО (Šimon et al., 2009) вследствие разрушения почвенных агрегатов и увеличения площади поверхности контакта с атмосферным воздухом и солнечной радиацией. Таким образом, для варианта ПП наблюдается накопление компонентов ПОВ предположительно растительного происхождения, что позволяет сделать вывод о возможности применения ПП для реализации ресурсосберегающих агротехнологий, в то время как ТО приводит к более интенсивной деградации ПОВ.

Результаты на основе данных по ИК-спектрометрии имеют определенные ограничения. Отсутствие значимых различий в интенсивности полос поглощения (за исключением 1 343 см-1) может быть связано с мешающим влиянием минеральной матрицы почвы, особенно в области 1 000–1 200 см-1. С этим же может быть связан значительный разброс точек на пространстве ГК (рис. 2). В настоящее время предложены методы уменьшения ее влияния за счет удаления ПОВ прокаливанием и последующим вычитанием спектра прокаленной почвы из спектра исходной почвы, или растворения минеральной матрицы раствором HF. Однако эти процедуры могут приводить к значительному искажению спектров и усложнению интерпретации полученных результатов. В связи с этим данные ИК-спектрометрии следует дополнять результатами других методов анализа ПОВ.

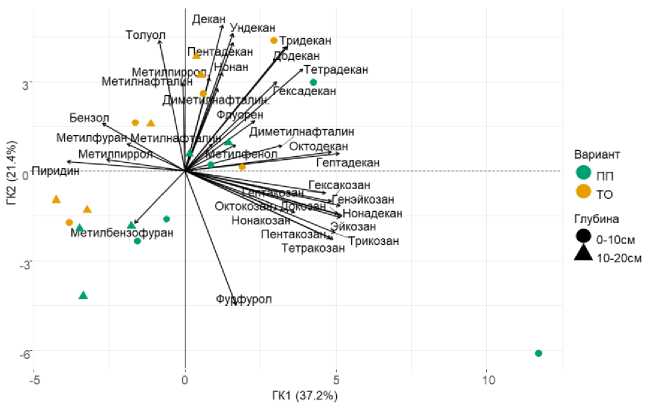

По результатам аналитического пиролиза черноземов типичных было идентифицировано 33 пиролизата, относящихся к алифатическим, ароматическим углеводородам (УВ), а также ге-тероатомным соединениям. На рисунке 3 показано расположение объектов исследования в координатах первых двух главных компонент в зависимости от состава пиролизатов ПОВ. На рисунке видна тенденция к кластеризации черноземов в зависимости от технологии обработки почвы. Заметно, что пиролизаты ПОВ варианта ТО в основном состоят из ароматических УВ, а пиролизаты ПОВ ПП – из кислородсодержащих гетероциклов (фурфурол и метилбензофуран).

Рис. 3. Расположение точек, характеризующих объекты исследования, на плоскости первых двух главных компонент в зависимости от состава пиролизатов ПОВ.

Fig. 3. Principal component analysis (PCA) ordination based on relative abundances of SOM pyrolysates showing significantly different chemical structure of the SOM of chernozems under various cultivation technologies.

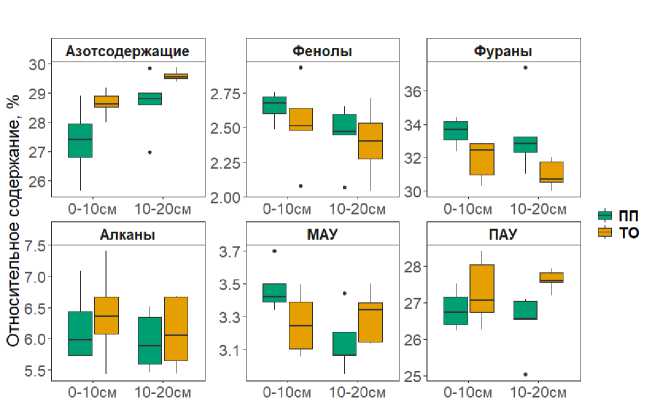

Для детальной интерпретации результатов аналитического пиролиза ПОВ его продукты были разделены на группы по химическому строению и происхождению: азотсодержащие соединения, полициклические ароматические УВ (ПАУ), моноцикличе- ские ароматические УВ (МАУ), алканы, фенолы, фураны. На рисунке 4 показано относительное содержание выделенных групп пиролизатов ПОВ в зависимости от технологии обработки и глубины пробоотбора. По результатам двухфакторного дисперсионного анализа показано влияние глубины пробоотбора на содержание азотсодержащих соединений в составе пиролизатов ПОВ.

Рис. 4. Относительное содержание пиролизатов ПОВ.

Fig. 4. Relative abundance of SOM pyrolysates.

Технология обработки влияет на относительное содержание азотсодержащих соединений, фуранов и ПАУ. Обилие азотсодержащих пиролизатов ПОВ в слое 10–20 см независимо от технологии обработки почвы вызвано накоплением сильно трансформированных компонентов микробного происхождения, а также обеднением “свежим” ОВ растительного происхождения по сравнению с поверхностным слоем почвы (Wynn et al., 2006). Высокое обилие азотсодержащих компонентов ПОВ в варианте ТО, вероятно, обусловлено интенсивной минерализацией растительных остатков, поступающих в почву, в результате чего растет доля стабильных компонентов ПОВ микробного происхождения. С точки зрения формирования ПОВ, высокое обилие ароматических УВ может свидетельствовать о наличии высококонденсированных молекул, например, блэк карбон (Rumpel et al., 2007). Также не стоит исключать тот факт, что ароматические УВ образуются в результате циклизации и ароматизации алифатических компонентов ПОВ при пиролизе, интенсивность этого процесса будет зависеть от условий пиролиза и состава ПОВ образца (Moldoveanu, 2019). Высокое обилие ПАУ в составе пиролизатов ПОВ характерно для варианта ТО. Такая закономерность может свидетельствовать о накоплении компонентов пассивного пула ОВ, не участвующих в трансформации ОВ, в условиях интенсивной минерализации ОВ при ТО (Холодов и др., 2020).

Высокое относительное содержание фуранов в варианте ПП, по сравнению с ТО, скорее всего, связано с накоплением продуктов микробной трансформации ПОВ (Saiz-Jimenez, De Leeuw, 1986; Huang et al., 1998), в частности углеводов, основными пиролизатами которых являются фураны (Collard, Blin, 2014; Zhao et al., 2017). В пользу этой интерпретации может указывать то, что применение технологии ПП создает благоприятные условия питания и увлажнения для высокой физиологической активности микроорганизмов (Blevins et al., 1971; Aziz et al., 2013). Группа фенолов была представлена одним соединением – метилфенолом; доля этого пиролизата имеет тенденцию к возрастанию от ТО к ПП, что указывает на накопление полифенолов, а также лигнина – компонентов, активно участвующих в почвенной секвестрации углерода (Blanco-Canqui, Lal, 2004). Относительное содержание МАУ и алканов в составе пиролизатов ПОВ по вариантам опыта и глубине пробоотбора достоверно не различалось.

Таким образом, химическое строение ОВ черноземов типичных по данным аналитического пиролиза указывает на то, что с увеличением глубины пробоотбора растет доля сильно трансформированного ПОВ микробного происхождения. При ТО в черноземах накапливаются компоненты пассивного пула ОВ. Применение ПП на черноземах приводит к накоплению свежего ОВ и продуктов его микробной трансформации.

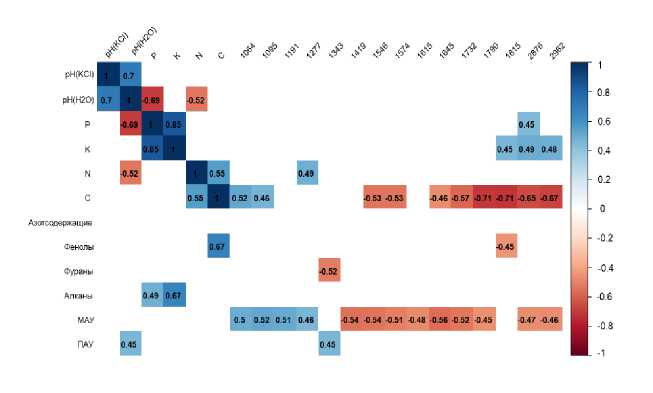

На рисунке 5 представлена корреляционная матрица, отражающая силу и характер взаимосвязи изученных химических свойств черноземов, а также показателей химического строения

ПОВ по данным ИК-спектрометрии и аналитического пиролиза. В ячейках корреляционной матрицы показаны только значимые коэффициенты корреляции (при p < 0.05). Рассчитанные значения коэффициентов корреляции указывают на среднюю силу взаимосвязи изученных переменных. Отсутствие сильных взаимосвязей, близких к функциональным, связано с ограничениями методов химического анализа ПОВ, а также сложностью состава ПОВ. Эти факторы в совокупности обуславливают наличие неоднозначности в интерпретации аналитических данных о его химическом строении.

Рис. 5. Тепловая корреляционная матрица, характеризующая взаимосвязи изученных химических свойств черноземов типичных.

Fig. 5. The heatmap correlation matrix characterizing the relationships of the studied chemical properties of typical chernozems.

Показано, что содержание подвижных форм фосфора и калия положительно коррелирует с относительной интенсивностью полос поглощения 1 815, 2 876, 2 962 см-1, а также с относительным содержанием алканов среди пиролизатов ПОВ. Такая закономерность, может быть, связана с тем, что доступные формы эле- ментов питания стимулируют активность микробной биомассы, тем самым усиливают минерализацию ПОВ, в процессе которого происходит накопление алифатических УВ, вероятно, коротко- и среднецепочечных жирных кислот, относящихся к почвенным липидам (Розенцвет и др., 2019; Yang et al., 2022). Также это может быть связано с положительным влиянием доступности элементов питания на интенсивность корневой экссудации растений, продукты которой обогащены соединениями алифатического строения (Vives-Peris et al., 2020). Содержание общего азота закономерно коррелирует с относительной интенсивностью полосы 1 277 см-1, которая связана с валентными колебаниями связи C-N. Корреляционной зависимости Nобщ с относительным содержанием азотсодержащих пиролизатов ПОВ не выявлено. Содержание Сорг положительно коррелирует с относительными интенсивностями полос поглощения 1 064, 1 095 см-1, а также обратно зависит от относительных интенсивностей изученных полос поглощения в диапазоне 1 546–2 962 см-1 за исключением полосы 1 615 см-1. Это может свидетельствовать о том, что накопление органического углерода в почве сопровождается увеличением доли углеводов в почве, в то время как его потеря – увеличением доли окисленных (карбоксильные, карбонильные) и ароматических соединений ПОВ. Увеличение доли других алифатических соединений (полосы 2 850–2 950 см-1) может быть связано с устойчивостью сорбированных почвенных липидов к минерализации в условиях ТО.

Похожая закономерность наблюдается во взаимосвязи между долей МАУ среди пиролизатов ПОВ и значениями относительных интенсивностей полос поглощения ПОВ. Среди пиролизатов ПОВ только доля фенолов имела устойчивую положительную корреляцию с содержанием органического углерода. На основе этого блока информации мы предполагаем, что формирование МАУ при пиролизе ПОВ частично обусловлено наличием фенольных соединений, а также, что накопление углерода в черноземах происходит за счет увеличения в составе ПОВ фенольных соединений в результате поступления лигнина (Blanco-Canqui, Lal, 2004). Значение относительной интенсивности полосы 1 343 см-1 отрицательно коррелировало с долей фуранов и положительно коррелировало с долей ПАУ среди пиролизатов ПОВ. Основыва- ясь на данных аналитического пиролиза, можно предположить, что эта полоса поглощения может характеризовать некоторые компоненты пассивного пула ПОВ. Результаты корреляционного анализа подтверждают обоснованность подхода к разделению ароматических УВ по количеству бензольных ядер: МАУ и ПАУ. Таким образом, корреляционный анализ изученных характеристик ПОВ позволил выявить взаимосвязи содержания некоторых биофильных макроэлементов с химическим строением ПОВ по данным ИК-спектрометрии и аналитического пиролиза, оценить особенности формирования продуктов пиролиза ПОВ и предложить показатели для оперативного мониторинга процессов трансформации ПОВ по данным ИК-спектрометрии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Формирование почвенных свойств при смене условий почвообразования носит накопительный характер, поэтому для доказательных исследований требуется изучение многолетних полевых опытов. В ходе работы по оценке влияния традиционной технологии земледелия и прямого посева на химические свойства типичных черноземов в рамках 8-летнего полевого опыта показано, что наиболее чувствительным показателем трансформации свойств почвы является химическое строение ПОВ. Вне зависимости от применяемой агротехнологии формирование ПОВ на разных глубинах пробоотбора носит различный характер. В строении ОВ черноземов типичных поверхностного слоя (0–10 см) заметен значительный вклад компонентов растительного происхождения и продуктов их трансформации. В подповерхностном слое почвы (10–20 см) возрастает роль компонентов микробного происхождения, а также компонентов, относящихся к пассивному пулу ОВ. Процессы трансформации ПОВ под влиянием ТО и ПП происходят преимущественно в поверхностном слое почвы 0–10 см. Роль агротехнологии в формировании структуры ОВ черноземов связана с различиями в их микробиологической активности. Особенности строения ОВ чернозема в условиях ПП вызваны заметным накоплением углеводов, а также продуктов их микробной трансформации, наблюдается тенденция к накоплению соединений фенольной природы. Применение ТО приводит к доминированию в структуре ПОВ компонентов пассивного пула, не участвующих в процессах микробной трансформации. Отсутствие значимой разницы в содержании органического углерода между вариантами ПП и ТО, вероятно, связано с тем, что в исследуемом опыте технология ПП не включала применение почвопокровных культур, обеспечивающих дополнительное разнообразие агрокультур в севообороте.