Хирургическая анатомия вены Лаббе и дренажных вен темпоробазальной поверхности височной доли применительно к латеральным доступам

Автор: Люнькова Регина Николаевна, Лопанчук Павел Алексеевич, Гущин Александр Владимирович, Мишуринская Евгения Андреевна, Бендосенко Вероника Аркадьевна, Крылов Владимир Викторович

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Морфология. Патология

Статья в выпуске: 3 (45), 2020 года.

Бесплатный доступ

Латеральные доступы (стандартные подвисочные, спектр латеральных и комбинированных базальных доступов) обеспечивают подход к скату, петрокливальной области, церебеллопонтинному (мостомозжечковому - ММУ) углу, латеральным и заднелатеральным отделам кавернозного синуса. Тракция височной доли и тенториотомия являются их основными этапами. Сложность выполнения латеральных доступов обусловлена топографией рельефа основания черепа, расположением мест впадения вены Лаббе и крупных вен медиобазальной поверхности ГМ, дренирующих латеральную и базальную поверхность височной доли в магистральные венозные коллекторы. Вена Лаббе и дренажные височные вены находятся в зоне оси операционного действия и существенно ограничивают или препятствуют активной тракции мозга. Поэтому сохранение вены Лаббе и дренажных височных вен имеет первостепенное значение при выполнении латеральных доступов. Распределение мест впадений дренажных вен и нижней анастомотической вены Лаббе в синусы значительно варьирует. В связи с чем изучение микрохирургической анатомии вен, дренирующих височную долю и вены Лаббе, является важным аспектом хирургии основания черепа.

Вена лаббе, форма черепа, синодуральный угол, тип венозного анастомоза, дренажные вены височной доли, венозная звезда, латеральный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/143172358

IDR: 143172358 | УДК: 616.14

Текст научной статьи Хирургическая анатомия вены Лаббе и дренажных вен темпоробазальной поверхности височной доли применительно к латеральным доступам

To cite: Lyunkova R.N., Lopanchuk P.A., Gushchin A.V., Mishurinskaya E.A., Bendosenko V.A., Krylov V.V. Surgical anatomy of the vein of labbe and veins draining the temporo-basal surface of the temporal lobe and their role in lateral approaches H Bulletin of Medical University Reaviz. - 2020. - № 3. - P. 22-37.

Материалы и методы

Исследование анатомии височных вен и особенностей их оттока проведено на нефиксированных 50 гемисферах головного мозга с гомолатеральной поверхностью основания черепа. Хирургическая часть работы произведена на 25 трупах.

Трупный материал предоставлен МАСЦ ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова. Выполняли задний петрозальный субтемпоральный транстенториальный доступ. Использовали стандартный нейрохирургический набор инструментов, операционный микроскоп и высокоскоростные нейрохирургические костные боры. На интрадуральном этапе доступа идентифицировали вену

Лаббе, отмечали ее анастомотический тип и характер дренирования в венозные коллекторы. В процессе выполнения тракции задних отделов височной доли отмечали тип впадения дренажных височных групп в венозные коллекторы (верхний каменистый и поперечный синус, латеральный и медиальный тенториальные синусы, синодуральный угол). Отмечали количество венозных дренажей на стороне проводимого доступа. После завершения подвисочного доступа черепная коробка вскрывалась по стандартной методике. Далее мы описывали топографию вен Лаббе на стороне доступа и противоположной доступу стороне. Отмечали количество дренажных венозных групп.

Вена Лаббе и дренажные вены височной доли

Впервые вена была описана Шарлем Лаббе в 1876 г. как «grande veine anasto-motique cerebrale posterieure» (большая задняя анастомотическая вена), которая обеспечивает дренаж поверхностной средней мозговой вены Сильвиевой щели в речный синус [6].

попе-

Вена Лаббе относится к поверхностным венам мозга. Обеспечивает венозный отток от конвекситальной поверхности височной доли. Вена содержит кровь от латеральной поверхности височной доли и от области, расположенной вокруг Сильвиевой щели, и идет в восходящем или нисходящем направлении (рис. 1).

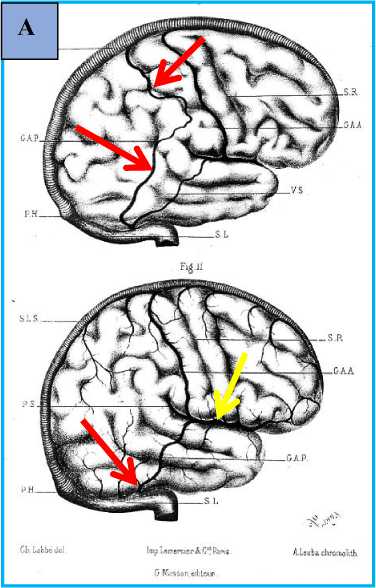

Рис. 1. Схема вен головного мозга: а - иллюстрации к анатомической работе Шарля Лаббе на 3-м курсе медицинского университета в Париже, Франция (1876). Автор показал вариативность хода большой анастомотической задней вены (GAP), на верхнем рисунке она (красная стрелка) напрямую связывает сагиттальный синус с поперечным, на нижнем дренирует вены Сильвиевой щели (желтая стрелка); В - схема венозных пазух твердой мозговой оболочки (по Шенкину): 1 - верхний продольный синус; 2 - вена Галена; 3 - нижний продольный синус 4 - вены Троларда; 5 - внутренняя мозговая вена; 6 - основная вена; 7 - интеркавернозный синус; 8 - пещеристый синус; 9 - крыловидное сплетение; 10 - основное сплетение; 11 - нижний каменистый синус; 12 - верхний каменистый синус; 13 - общая лицевая вена; 14 - внутренняя яремная вена; 15 - наружная яремная вена; 16 - правый поперечный синус; 17 - затылочный синус; 18 - Torcular Herophili; 19 - вена Лаббе; 20 - прямой синус

fl режде чем коснуться материала о строении вены Лаббе вспомним топографию поверхностных вен. Среди группы поверхностных вен, идущих в восходящем направлении, различают:

-

I. Лобные вены (v. frontales), собирающие кровь с верхней поверхности лобной доли и направляющиеся вперед и вверх

к верхнему продольному синусу, в который и впадают. Диаметр их колеблется от 1 до 4 мм.

-

II. Вены центральных извилин в количестве 2 или 3, ход которых обычно совпадает с направлением соответствующей извилины (v. praerolandica и v. rolandica). Более значительные по своему калибру (от 2 до 5 мм), эти вены собирают кровь из бас-

- сейнов средней и передней мозговых артерий. При выходе из мягкой мозговой оболочки на протяжении 2-3 см вены идут свободно в субарахноидальном пространстве, изгибаясь кпереди, принимают косое направление и впадают в нижний край верхнего продольного синуса. Среди группы центральных вен в свою очередь различают:

-

1. Вена прецентральной борозды (v. praecentralis, или v. praerolandica), обеспечивающая отток венозной крови, главным образом, с передней центральной извилины и с задних отделов верхней и средней лобных извилин. Перед впадением в синус эта вена сливается с веной, идущей с медиальной поверхности полушария.

-

2. Вена роландовой борозды (v. rolandica). Эта вена сосредоточивает в себе кровь с заднего края передней центральной извилины, но служит также и для оттока части венозной крови с задней центральной извилины. Подобно предыдущей, вена роландовой борозды сливается с веной медиальной поверхности перед впадением в верхний продольный синус.

-

3. Вена постцентральной борозды (v. postcentralis), по которой продукты обмена веществ отводятся в основном с задней центральной извилины, а также и от смежных с ней участков верхней и нижней теменных долек. Соответственно, к этой вене с медиальной поверхности подходит еще венозный ствол, вливающийся вместе с ней в синус.

-

III. Вены теменно-затылочной области (v. occipitales) характеризуются ветвистостью строения и формированием ствола из многих веток. Вены этой группы в количестве 1-3 стволов имеют диаметр от 2 до 4 мм, собирают кровь с теменных и затылочных извилин. Подобно предыду

щим, описываемые вены при подходе к синусу за несколько сантиметров до него делают изгиб вперед и впадают в него, под острым углом. Эта группа вен включает в себя: 1) переднюю теменную вену; 2) заднюю теменно-затылочную вену.

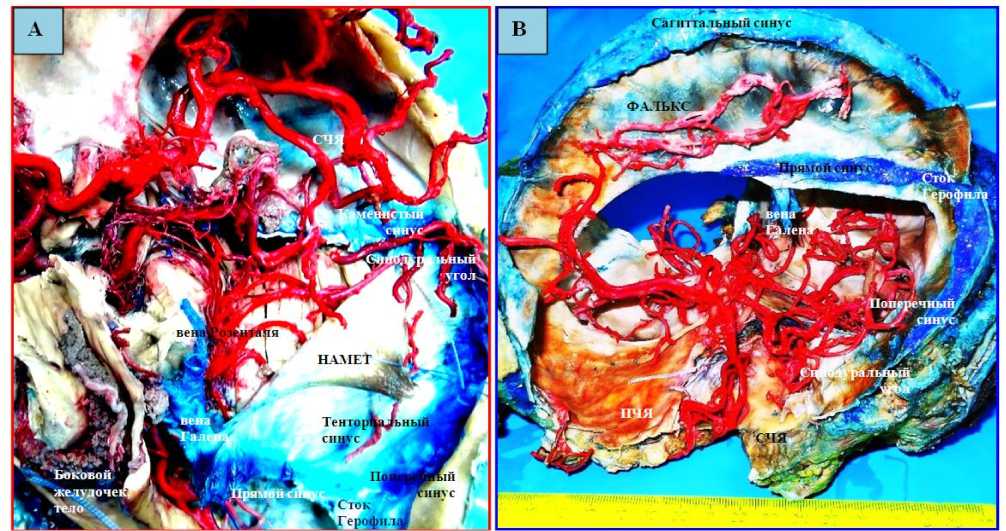

Вены нисходящего направления дренируются ее в поперечный синус (sinus transversus), верхний каменистый синус (sinus petrosus superior) и в вену Галена (через систему базальной Роландической группы вен). Передняя височная вена обеспечивает отток крови из средних отделов височных извилин. Задняя височная вена дренирует задние отделы височных извилин, угловой извилины и нижних затылочных извилин. Венозная кровь от нижних затылочных извилин отводится через нижнюю затылочную вену (v. occipitalis inferior), впадающую в вену Розенталя или вену Галена. С нижней поверхности лобной доли вены направляются к нижнему продольному или к пещеристому синусу. Средняя мозговая вена (v. cerebri media) лежит в проекции Сильвиевой борозды и широко анастомозирует с ветвями восходящих и нисходящих вен. Область распределения ветвей этой вены лобной, теменной и височных долей и внутреннюю поверхность височной доли - островок. Отток венозной крови с медиальной поверхности полушария происходит в верхний продольный синус и базальную вену Розенталя, которая собирает кровь с поясной извилины и клина и несет ее в вену Галена (рис. 2).

Вены при переходе из мягкой мозговой оболочки в синус свободно располагаются в субарахноидальном пространстве, причем в лобных отделах свободная часть вены может достигать 4 см, в задних отделах мозга она обычно не превышает 1 см. Иногда вены собираются под нижней поверхностью лакун продольного синуса, никогда в них не впадая. В нейрохирургической практике встречаются случаи, когда отмечается впадение части вен наружной поверхности мозга не в синус, а в твердую мозговую оболочку, не доходя 1-4 см до синуса. В таких случаях вены идут к синусу на протяжении 4 см в нижнем листке твердой мозговой оболочки, что имеет значение при ротационном механизме особенно высокоэнергетической травмы (падение с большой высоты, ДТП), где происходит отрыв парасагиттального свободного участка вен и возникают обширные субдуральные гематомы с отеком ГМ и дислокацией.

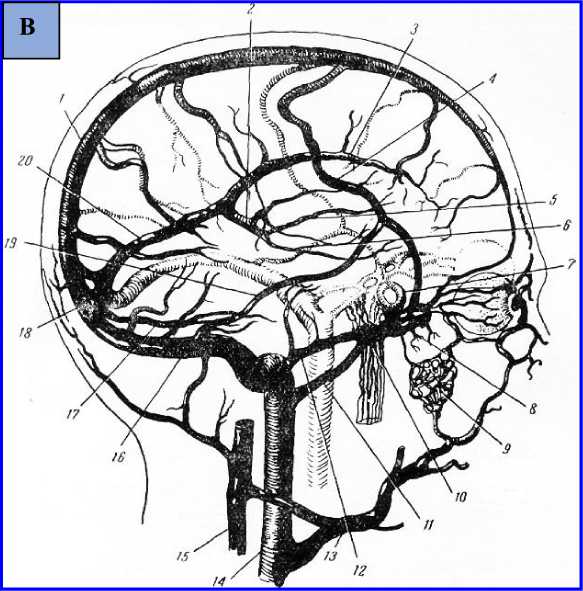

Рис. 2. Схемы и анатомические препараты вен наружной поверхности мозга, и характер их впадения в венозные коллекторы - верхний продольный синус и поперечный синус: А - схема вен ГМ, вид сверху: 1 - лобные вены; 2 - верхний продольный синус; 3 - вена прероландовой борозды; 4 - парасагиттальные лакуны; 5 - вена роландовой борозды; 6 - затылочные вены (по Бейли); В, D, Е - анатомические препараты топографии ствола вены Лаббе (красная стрелка). Зеленая стрелка на венах роландовой борозды, которые соединяются с большой верхней анастомотической веной Троларда, дренирующей через среднюю мозговую вену Сильвиеву щель в верхний сагиттальный синус, фиолетовая стрелка на сагиттальном синусе (СС), желтая на поперечном синусе, розовая стрелка на области свободного впадения вен в СС; С - вены наружной и медиальной поверхности полушарий (по Бейли): 1 - вена Троларда; 2 - вены роландовой борозды; 3 - вена Лаббе; 4 - средняя мозговая вена; 5 - анастомоз между ветвями лобных вен и средней мозговой веной, 6 - вена Галена; 7 - затылочная вена; 8 - основная вена

Д.Б. Беков (1965) отметил, что в 9 % вена Лаббе представлена в виде крупной вены, отходящей от средней поверхностной мозговой вены и впадающей в поперечный синус [13]. Однако Р.Д. Синельников (1996) определяет вену Лаббе как анастомотиче- ский сосуд, отходящий от верхнего сагиттального синуса и впадающий в поперечный или сигмовидный синус [14]. Исследователями Т.Н. Koperna et all (1992) показано, что один ствол вены Лаббе встретился в 82 %, два ствола с одинаковым диаметром -в 18 % случаев [4]. Изучая венограммы G. DiChiro (1962) отметил, что в случаях ду-пликатуры ствола передний ствол толще, чем задний [1].

Нейрохирург, профессор CG. Drake (1979) показал, что вена Лаббе всегда была толще на стороне доминантной гемисферы [2]. К. Oka et all (1985), изучая топографию вены Лаббе, описали ее впадение на уровне средней нижней поверхностной височной вены в 12 случаях, задней височной вены в 6 случаях и на уровне передней поверхностной височной вены только в 2-х случаях [8]. К. Sakata et all (2000) отметили ее локализацию на уровне средней нижней поверхностной височной вены в 43 % и на уровне задней поверхностной височной вены в 57 % [10]. Изучая нейроанатомию и топографию венозных коллекторов головного мозга, исследователи Т.Н. Koperna et all обнаружили, что вена Лаббе до опорожнения в поперечный синус вливается в один из тенториальных синусов в 73 % и в 23 % в венозную лакуну, находящеюся на латеральной поверхности основания черепа [4], что важно при выборе вида и направления нейрохирургического доступа. Исследователи AF. Krisht et all (1996) установили, что впадение дренажных вен происходит меди-альнее внутреннего края поперечного синуса в пределах 11 мм, они назвал такую локализацию «трансверсальным венозным полем» [5]. К. Sakata et all (2000) выявили такое впадение в 75 %, отмечая что оно находится на расстоянии от 10 до 30 мм кзади от синодурального угла вдоль поперечного синуса [10].

Дренирование латеральной и базальной поверхностей височной доли осуществлялось группой вен, которые впадали в 1) верхний каменистый синус, 2) поперечный синус, 3) Синодуральный угол, 4) латеральную или медиальную тенториальную поверхность. По месту впадения вен мы определили следующие виды дренажных групп - петрозальная, тенториальная, трансверсальная группа дренажных вен

Результаты исследования

Нами было идентифицировано 115 групп дренажных височных вен на 50 гемисферах головного мозга и гомолатеральной поверхности основания черепа. В процессе работы изучалась область входа группы дренажных вен в синусы, в синодуральный угол и в намет мозжечка. Изучалось количество дренирующих венозных сосудов, расположение и тип анастомоза вены Лаббе, расположение места впадения вены Лаббе в синус при косвенном и прямом типах анастомоза. В зависимости от распределения мест впадения группы дренажных височных вен в работе разделены на:

-

1. Вены области синодурального угла и синусов его образующих (кроме сигмовидного синуса).

-

2. Вены латеральной и медиальной тенториальной поверхности.

В исследовании в первой группе дренажных вен выделена группа вен, которые впадали в синодуральный угол, заднюю треть каменистого синуса (петрозальная группа дренажных вен) и передние отделы поперечного синуса

(трансверсальный

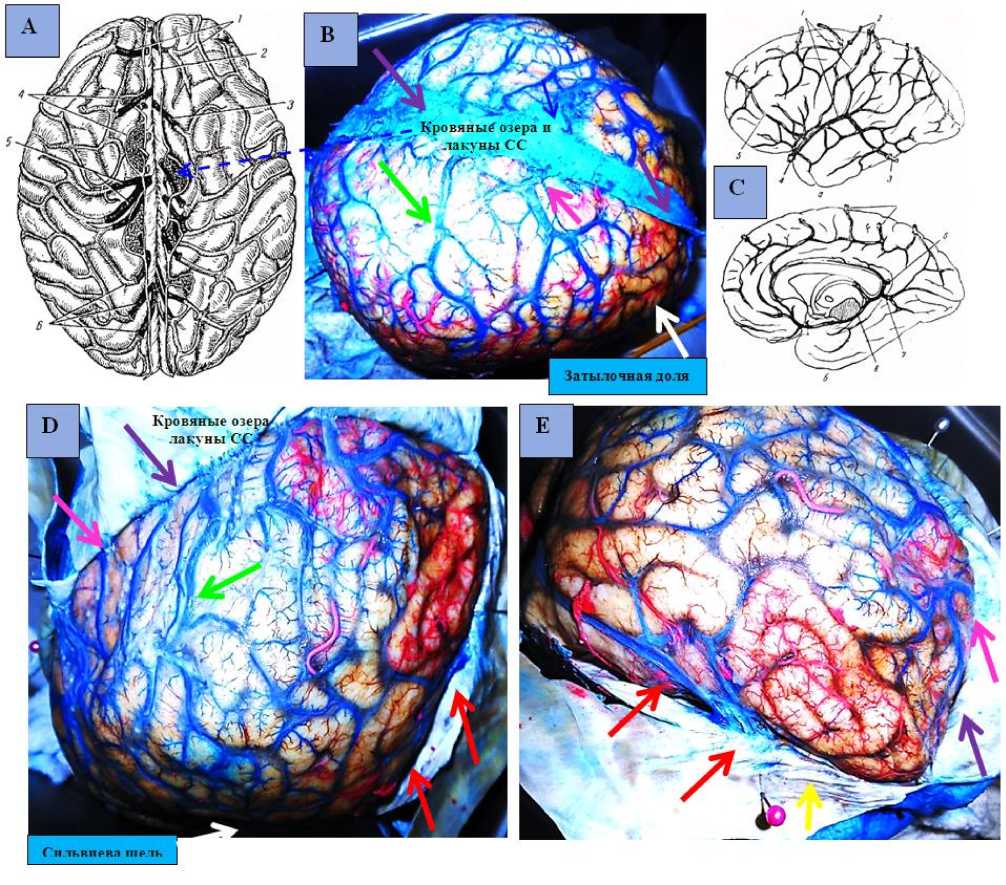

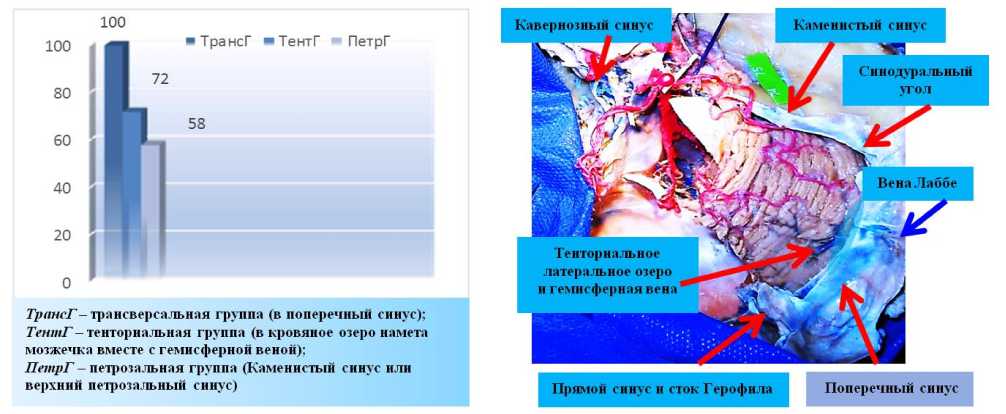

группа дренажных вен). В исследовании обнаружены дренажные вены трансверсальный группы (ТрансГ) в 100 % случаев, тенториальной группы – в 72 % (ТентГ), вены каменистой (петрозальной, ПетрГ) группы – в 58 %. Не было существенных различий впадении вен справа и слева (рис. 3).

Рис. 3. Справа диаграмма выявленных дренажных групп. Дренажные группы: трансверсальная (поперечная) - 100 %, петрозальная (каменистая) - 52 %, тенториальная группа (намет мозжечка) - 72 %. Справа картина мест дренажа вены Лаббе

Модели дренированиявисочной доли

Нами на основании мест впадений вен дренажных групп выделены три основные модели дренирования латеральных и базальных отделов височной доли:

Первая модель. Впадение вен дренажных групп осуществляется в синодуральный угол, заднюю треть каменистого синуса и передние отделы поперечного синуса. Та кая модель венозного дренажа обнаружена в 28 % (14 гемисфер).

Вторая модель. Впадение вен дренажных групп осуществляется в синодуральный угол, передние отделы поперечного синуса и тенториальную поверхность. Эта модель впадения вен дренажных групп была самой распространенной, составила 42 % (21 гемисфера).

Третья модель. Впадение вен дренажных групп осуществляется во все венозные коллекторы (синодуральный угол, каменистый, поперечный и тенториальные синусы). Данная модель впадения дренажных вен составила 30 % (15 гемисфер).

Приведенная анатомо-топографическая классификация отражает степень возможных технических трудностей при выполнении латеральных подвисочных доступов в зависимости от типа венозного дренажа. При выраженном петрозальном типе впадения тракция височной доли и выполнение подвисочного доступа существенно ограничены. В случаях операции на доминантном полушарии ГМ и существенного дренирования височных вен в средние отделы каменистого синуса, или при наличии оттока средней мозговой поверхностной вены в сфено-петрозальный синус от проведения подвисочного доступа следует отказаться. В случаях, когда обнаруживается преимущественный отток дренажных вен в тенториальную поверхность с образованием латерального и медиального тенториальных синусов необходима осторожность при выполнении рассечения намета мозжечка и тракции медиобазальных отделов височной доли. Выраженный трансверсальный тип венозного дренажа ограничивает тракцию височной доли и применение задних доступов. При слабо развитой этой системы оттока мобилизация височной доли с пресечением вен этой группы может проходить без серьезных последствий.

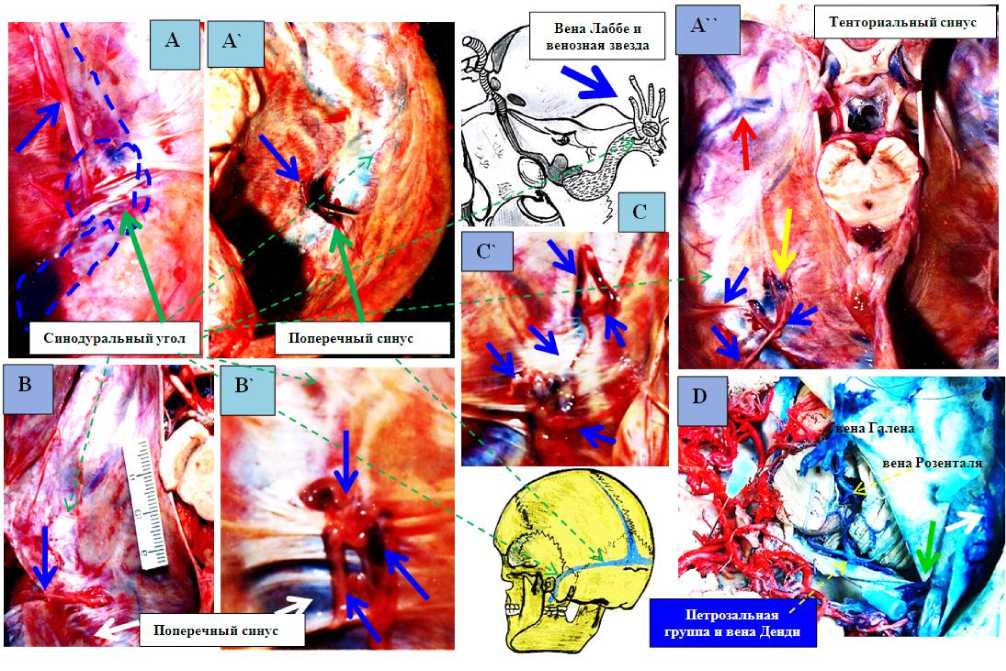

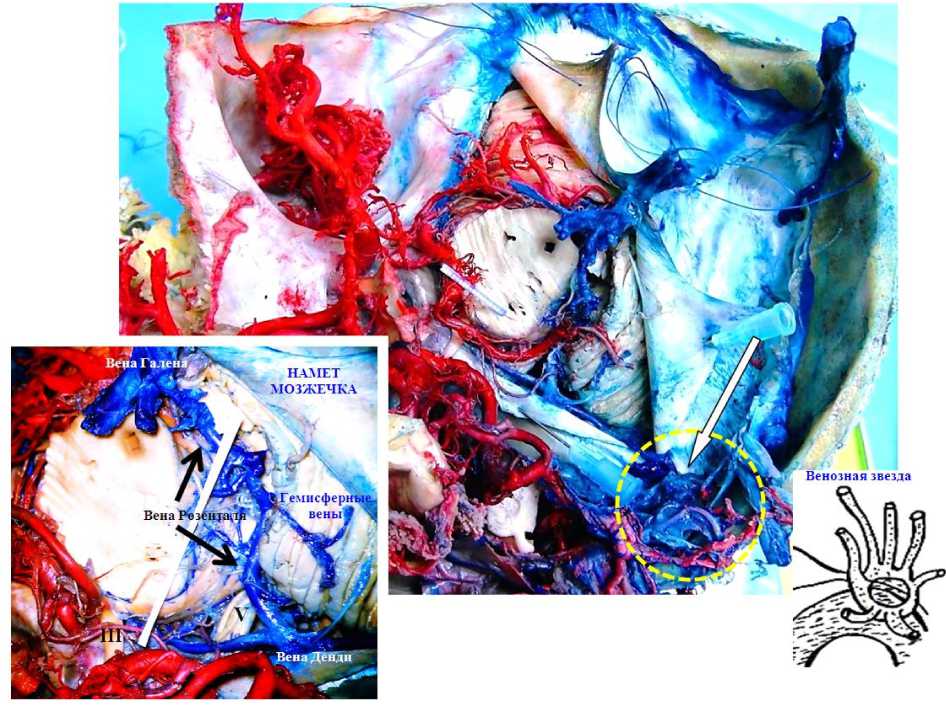

Вена Лаббе или Нижняя анастомотическая вена бала обнаружена на всех препаратах. Вена Лаббе имела прямой тип анастомоза в 12 % случаев (6 гемисфер). Косвенный тип анастомоза был отмечен в 88 % всех препаратов (44 гемисферы), формировалась венозная звезда из темпороба-зальных вен с опорожнением в поперечный синус или СДУ (рис. 4).

Один ствол был в большинстве исследований, дупликатуру вены Лаббе отметили в одном случае. В косвенном типе анастомоза вены Лаббе впадение ее в конечные венозные коллекторы было на уровне мест впадений передней нижней поверхностной височной вены в 8 % (4 гемисферы), на уровне средней нижней поверхностной височной вены в 26 % (13 гемисфер) и на уровне задней нижней поверхностной височной вены было в 54 % (27 гемисфер).

Выделено четыре типа впадения вены Лаббе косвенного варианта анастомоза:

-

1. Впадение вены осуществлялось в каменистый синус в 4 % случаев (2 гемисферы) посредством передней нижней поверхностной височной вены.

-

2. Впадение вены осуществлялось в синодуральный угол в 14 % случаев из 50 (7 гемисфер). Косвенный анастомоз осуществлялся посредством передней нижней поверхностной височной вены в 4 % случаев (2 гемисферы) и в 10 % посредством средней нижней поверхностной височной вены (5 гемисфер).

-

3. Впадение вены осуществлялось в тенториальную поверхность в 10 % случаев (5 гемисфер). Впадение, осуществляемое посредством средней нижней поверхностной височной вены, и было обнаружено в 4 % случаев (2 гемисферы). В 6 % такой вид осуществлялся посредством задней нижней поверхностной височной вены (3 гемисферы).

-

4. Впадение вены осуществлялось в поперечный синус в 60 % случаев (30 гемисфер). Впадение осуществлялось посредством средней нижней поверхностной височной вены в 12 % случаев и в 48 % посредством задней нижней поверхностной височной вены (34 гемисферы).

В исследовании впадение вены Лаббе прямого типа анастомоза осуществлялось в поперечный синус в 12 % случаев (6 гемисфер). Большинство вен Лаббе дренировалось в поперечный синус на протяжении более чем 10 мм кзади от сино-дурального угла. Вены крупного диаметра (доминантные вены) были обнаружены на 19-и препаратах (38 %). В исследовании все доминантные вены дренировались в поперечный синус.

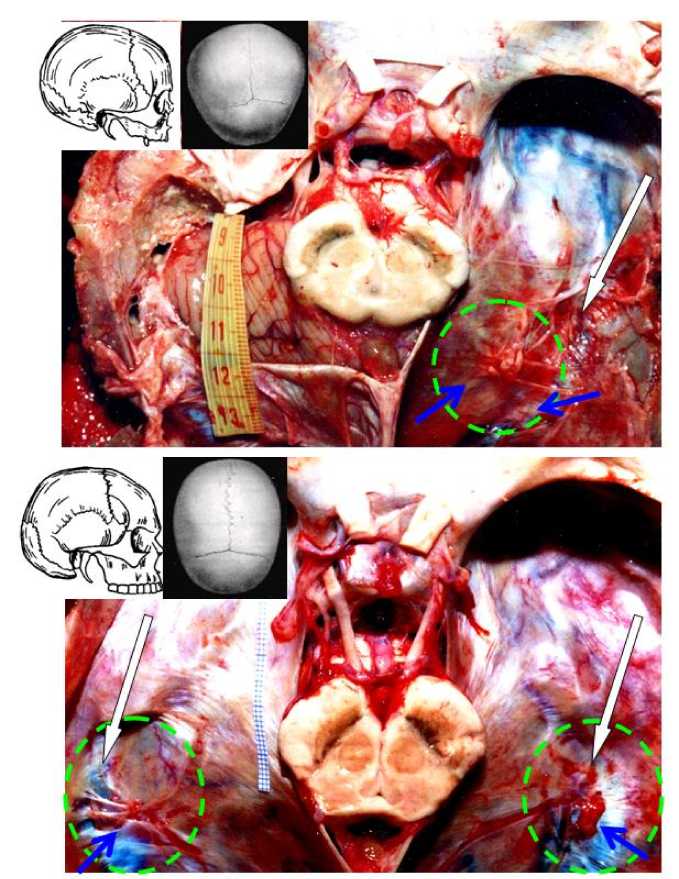

Рис. 4. Вена Лаббе, венозная звезда. Фотографии и схемы мест дренажа вены Лаббе и височных вен: А, А', А" - наиболее часто встречающийся вариант дренажа у брахикефала. В синодуральный угол (зеленая стрелка) впадают вена Лаббе и темпоробазальные вены. Синяя стрелка (А) - длинная экстрацере-бральная часть вены Лаббе; А' - трансверсальная форма венозного дренажа встречалась во всех антропологических типах черепной коробки, А"- дренаж темпоробазальных вен осуществляется в латеральный синус намета мозжечка (желтая стрелка). Видны длинные экстрацеребральные части вен. Хорошо выражены синусы средней черепной ямы (красная стрелка); В, В' - дренаж в поперечный синус у долихокранов; С, С'- формирование венозной звезды; D - мощная вена Денди и дренаж вены Лаббе в верхний каменистый синус с формированием петрозальной группы дренажа

Каменистая группа височных дренажных вен и вена Лаббе

Вены этой группы были обнаружены на 29 (58 %) из 50 гемисфер. Эта группа вен формировалась из 29 % всех обнаруженных притоков. Из них вены, которые дренировались непосредственно в верхний каменистый синус, были обнаружены в 62 % (18 гемисфер), а в область синодурального угла обнаружено в 38 % случаев (11 гемисфер). В исследовании отмечено, что эту группу вен составляли в основном притоки из передних нижних поверхностных височных вены и соединение притоков этих вен с передними и средними темпоробазальными венами, образующие единый дренажный ствол, впадающий в большинстве случаев в синодуральный угол. Место впадения дренажных вен петрозальной группы находилось в пределах 20-35 мм кпереди от си-нодуральной точки. Количество дренажных вен петрозальной группы варьировало от 1 до 4 (в среднем 2,8 венозных стволика). В третьей модели распределения вен дренажных групп количество дренажных вен петрозальной группы было максимальным. Вена Лаббе принадлежала к этой группе в 4 % (2 гемисферы). При исследовании диаметров сосудов вен петрозальной группы дренирования и вены Лаббе обнаружили следующее соотношения. При многочисленности и крупных размерах вен каменистой группы дренаж вены Лаббе в поперечный синус был незначительного диаметра, и часто была дупликатура вен Лаббе. В исследовании замечено, что вены расположенные кпереди от синодуральной точки в основном приходились на левую сторону.

Вены трансверсальной группа вени вена Лаббе

Это группа височных дренажных вен, впадающих в поперечный синус. Вены этой группы были обнаружены в 100 % случаев (50 гемисфер) и составили 48,9 % всех обнаруженных притоков нижних поверхностных и базальных височных вен. Вены трансверсальной группы входили во все три модели дренирования. В основном эта группа состояла из средних и задних нижних поверхностных височных вен и темпо-робазальных вен. Вена Лаббе принадлежала к этой группе в 72 % и играла важную роль в дренаже всей височной доли. Количество дренажных вен, впадающих в поперечный синус, варьировало от 2 до 8 (в среднем 4,6 вены). Во второй модели дренирования количество вен этой группы было максимальным (рис. 5).

Рис. 5. Топография синодурального угла - основного места дренажа вены Лаббе. Синодуральный угол - место пересечения Поперечного синуса, Каменистого синуса и Сигмовидного синуса. Синие стрелки - конвекситальный периметр вены Лаббе

Тенториальная группа височных дренажных вен и вена Лаббе

Вены этой группы были обнаружены на 36 гемисферах из 50-ти и составили 22,1 % всех обнаруженных притоков нижних поверхностных и базальных височных вен. Вены тенториальной группы формировали латеральный и медиальный тенториальный синусы, которые затем дренировались в поперечный синус. Вены, заканчивающиеся медиально и вдоль поперечного синуса на протяжении 10 мм кзади от синодурального угла, создавали небольшой венозный коллектор, который затем дренировался в поперечный синус. Количество дренажных вен, впадающих в тенториальные синусы, варьировало от 2 до 4 (в среднем 2,1 венозных стволика). Вены этой группы составляли вторую и третью модели дренирования, количество вен тенториальной группы в третьей модели было максимальным. Вена Лаббе принадлежала к этой группе в 10 %. Вена Лаббе изливалась в латеральную часть намета мозжечка и в этих случаях она находилась на уровне средней нижней или задней нижней поверхностных височных вен.

Верхний каменистый синус и основнокаменистый синус

Верхний каменистый синус был хорошо представлен во всех препаратах основания черепа. В 90 % случаев отмечено соединение его крайней задней части с сино-дуральным углом (местом соединения поперечного синуса с сигмовидным), в 15 % случаях, но опорожнялся немного кзади от синодурального угла непосредственно в поперечный синус. Группа нижних поверхностных височных вен (передних и средних) дренировалась непосредственно в верхний каменистый синус в 36 % (18 гемисфер), в двух случаях это была вена Лаббе. В одном исследовании поверхностная средняя мозговая вена опорожнялась не в кавернозный или сфенопариетальный синус (как обычно), а в твердую мозговую оболочку средней черепной ямки, образуя сфенопетро- зальный синус, который шел в заднелатеральном направлении и впадал в сино-дуральный угол.

К. Sakata et all (1996) отметили, что ангиографически такой вариант представлен в 10 % исследований [11]. Наличие такого дренажа серьезно ограничивает мобилизацию и тракцию височной доли, потому что ее передние отделы фиксируются дренажной сетью к средней черепной яме. Проведение подвисочного доступа на стороне доминантного полушария с наличием дренажа поверхностной средней мозговой вены такого типа сопровождается ее разрушением, последствия которого серьезны (венозные инфаркты, внутримозговые посттракционные гематомы).

В случаях выраженного наличия каменистого типа дренирования предлагают применять другие латеральные доступы или разбить оперативное вмешательство на этапы, выполняя например комбинацию ретросиг-мовидного с орбитозигоматическим доступом и осуществляя тракцию полюса височной доли в антеролатеральном направлении или проводя подход к кливальной области путем разведения Сильвиевой щели, избегая при этом претемпоральной или передней височной тракции височной доли.

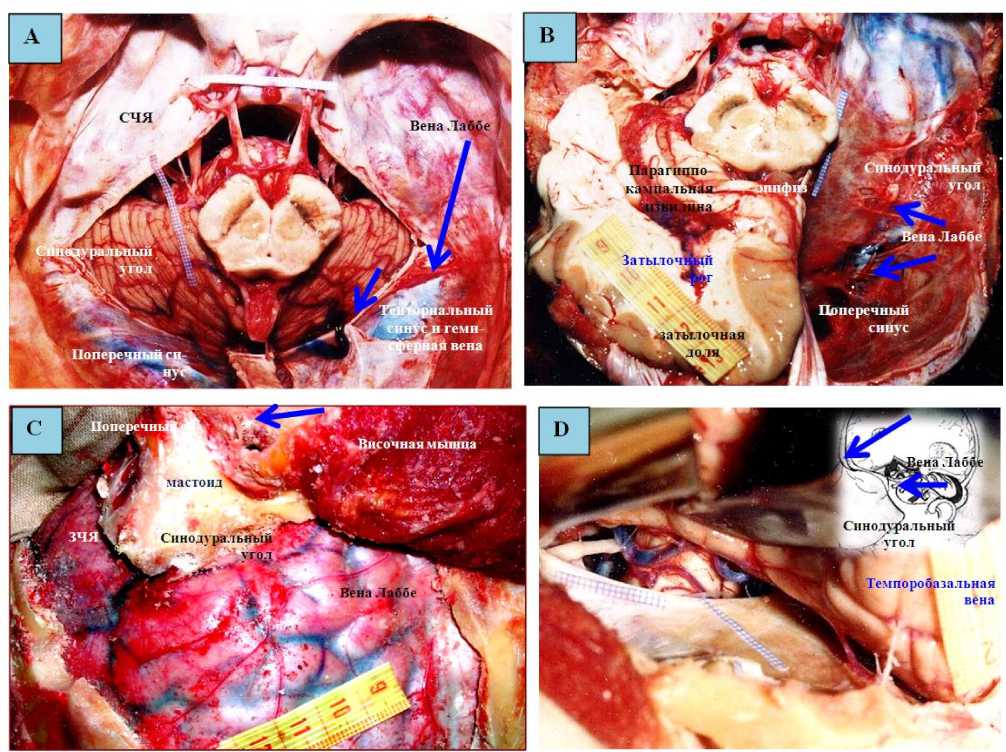

В нашем исследовании значимость мест дренажа вены Лаббе и вен латеральных и медиобазальных отделов височной доли мы оценивали в процессе выполнения петрозальных доступов. Мы выполнили 25 латеральных базальных доступов с разрушением частей височной кости из них переднюю петрозэктомию (ППЭ, резекция верхушки пирамиды и крыши внутреннего слухового прохода) в 3-х случаях (все головы были брахицефалами) и заднюю петрозэктомию (ЗПЭ, резекция сосцевидной и тимпанической частей височной кости) в 22 случаях. При выполнении ЗПЭ (22 головы) головы были с разными краниальными индексами. Установленная коррелятивная связь мест распределений и вид венозного дренажа с формой черепа и черепным показателем отражены в таблице 1.

Таблица 1. Корреляция места Венозного дренажа с формой черепа

|

Вид черепа |

ППЭ |

ЗПЭ |

Дренаж вен латеральных и медиобазальных отделов |

Дренаж вены Лаббе |

|

Брахикефал |

3 |

4 |

Поперечный синус и намет мозжечка |

В синодуральный угол и намет мозжечка |

|

Долихокефал |

- |

2 |

Поперечный синус |

В поперечный синус |

|

Мезоцефал |

- |

16 |

Поперечный, каменистый, синусы намета |

Зависит от формы черепа |

Примечание: ПЭ - передний петрозальный доступ; ЗПЭ - задний петрозальный доступ

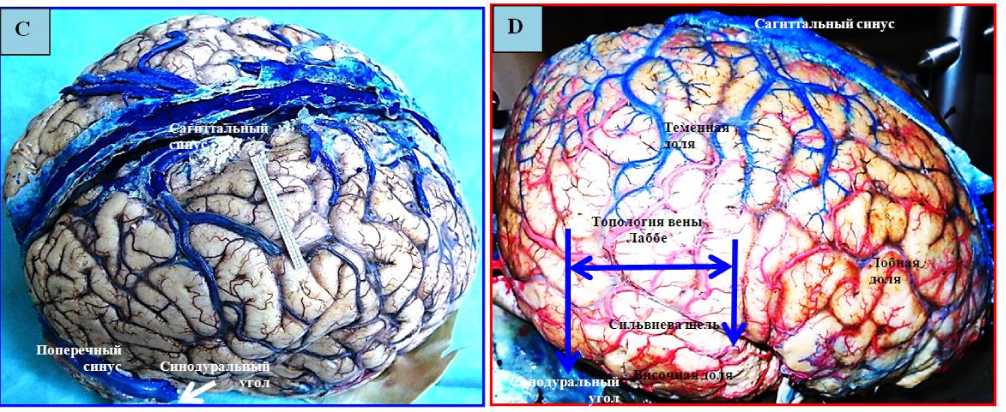

Как видно из таблицы основной отток венозной крови не зависимо от вида черепной коробки идет через трансверсальную зону, частично намет мозжечка (рис. 6).

Рис. 6. Анатомические препараты, демонстрирующие значимость мест дренажа височных вен применительно к размерам резекции височной кости и тракции височной доли при латеральных доступах к петрокливальной области и мостомозжечковому углу: А - намет рассечен и отвернут, справа видны вены, дренирующие тенториальную поверхность мозжечка в тенториальный синус. Как правило, сверху, в его кровяное озеро дренируется вена Лаббе и задние темпоробазальные вены. Стрелка сверху - длинная экстрацеребральная часть венозного комплекса (вена Лаббе и темпоробазальные вены); В - дренажные коллекторы смещены назад, каменистой группы не обнаружено; С, D - задний петрозальный доступ. Здесь индивидуальная анатомическая изменчивость мест впадения дренажных вен, в том числе и вены Лаббе наиболее важна

В нашем исследовании показано что, чем брахицефальнее черепной показатель, тем латеральная область пластин намета больше участвует в оттоке венозной крови по сравнению с каменистой дренажной венозной группой. Однако у мезоцефальных черепов суббрахиокранов с черепным показателем 0,78-0,81 с фронтопетальной конфигурацией черепа и гипсикранией наряду с трансверсальным оттоком выявлен большой процент участия каменистой группы. У данной группы черепов были хорошо развиты синусы средней черепной ямки. У доли- хокранов дренаж осуществлялся в основном в поперечный синус и синодуральный угол, так же, как и у мезоцефалов с субдо-лихокранным показателем (0,75-0,77). В исследовании отмечено, что чем ниже череп и базиопетальнее (выражено основание черепа), тем поперечный синус является ведущим в оттоке. Чем череп выше и париетопе-тальнее (выражена теменная часть черепной коробки), тем намет мозжечка, его кровяные озера и синусы играют важную роль в оттоке крови (рис. 7).

Рис. 7. Анатомические препараты. Секция. Индивидуальная анатомическая изменчивость мест впадений вен Лаббе и вен, дренирующих височную долю, имеющая значение при выполнении заднего петро-зального и стандартного подвисочного доступов, а также для мест тракции височной доли

Рис. 8. Основание черепа. Синодуральный угол (белая стрелка) и место впадения вены Лаббе с формированием венозной звезды (круг). На верхнем фото (рис. 7) выполнен задний петрозальный доступ. Препарат ВНМ № 55. Брахикранный, низкий женский череп с краниальным индексом 0,85. Угол схождения пирамид - 125°, базилярный угол - 103°, апикальный угол - 45°, протяженность вырезки намета мозжечка - 47 мм. Дренаж височных вен преимущественно идет в намет, частично в синодуральный угол. При проведении ЗПЭ тракция височной доли была не затруднена, так как обнаженные пресигмовидная ТМО ЗЧЯ и задняя треть верхнего каменистого синуса, в данном случае были лишены височных дренажных вен. Синие стрелки на вене Лаббе. На нижнем фото - распил хамекранного мезо-кранного женского черепа. Основной дренаж венозных коллекторов преимущественно идет в сино-дуральные углы. Препарат ВНМ № 35. Суббрахикранный, низкий женский череп с краниальным индексом 0,78. Угол схождения пирамид - 115°, базилярный угол - 110°, апикальный угол - 50°, протяженность вырезки намета мозжечка - 51 мм. Дренаж вен Лаббе идет в синодуральные углы (белые стрелки). Зелеными кружками показано смещение зон впадения вен Лаббе кзади от синодурального угла вдоль поперечного синуса, которое коррелирует с формой черепной коробки

Выводы исследования

-

1. На основании проведенного исследования выявлено два типа строения нижней анастомотической вены Лаббе, прямой (12 %) и косвенный тип анастомоза (88 %). В косвенном типе анастомоза впадение вены Лаббе в конечные венозные коллекторы осуществлялось посредством передней нижней поверхностной височной вены в 8 % случаев, средней нижней поверхностной височной вены в 26 % и зад

-

2. В исследовании установлено, что вены Лаббе косвенного типа анастомоза впадают в венозные коллекторы в следующем

-

3. Описаны особенности образования групп височных вен, дренирующих латеральную и базальную поверхность височной доли. Выделены основные места впадений дренажных вен (синодуральный угол, каменистый синус, поперечный синус, тенториальная поверхность ТМО) и описаны особенности вен каменистой, тенториаль

-

4. На основании мест впадений вен дренажных групп выделены и описаны три основные модели дренирования латеральных и базальных отделов височной доли. Приведенная анатомо-топографическая классификация моделей дренирования латеральных и базальных отделов височной доли поможет выбрать оптимальный нейрохирургический доступ и спрогнозировать степень возможных технических трудностей при выполнении подвисочных доступов.

-

5. Чем брахикраннее (круглее) череп, тем место впадения вен Лаббе смещено кзади от синодурального угла вдоль поперечного синуса и роль в дренаже венозных коллекторов тентория (венозные озера пластин намета мозжечка) значительно возрастает. Данное обстоятельство следует учесть при планировании места тентори-отомии, перевязке поперечного синуса, рассечении верхнего каменистого синуса.

ней нижней поверхностной височной вены было в 54 % наблюдений. Косвенный тип анастомоза формировал венозную звезду, чаще залегающую в области синодурального угла. Данное обстоятельство необходимо учесть при темпоральной тракции, объема резекции или мест кортикотомии височной доли.

соотношении: А. Каменистый синус в 4 %. В. Синодуральный угол в 14 %. С. Намет (Тенториальную поверхность ТМО) в 10 %. D. Поперечный синус в 60 %. Впадение всех вен Лаббе прямого типа анастомоза осуществлялось только в поперечный синус, что составило 12 % от всех вен Лаббе. Большинство вен Лаббе осуществляло дренирование в поперечный синус на протяжении более чем 10 мм кзади от сино-дурального угла. Вены крупного диаметра (доминантные вены) были обнаружены в 38 %, все они впадали в поперечный синус.

ной дренажной группы и группы вен, впа дающей в поперечный синус.

Список литературы Хирургическая анатомия вены Лаббе и дренажных вен темпоробазальной поверхности височной доли применительно к латеральным доступам

- DiChiro G. Angiographie patterns of cerebral convexity veins and superficial dural sinuses. AJR Am J Roentgenol.1962;87:308-321.

- Drake C.G.: The treatment of aneurysms of the posterior circulation. Clin Neurosurg. 1979;26:96-144.

- Guppy K.H., Origitano T.C., Reichman O.H., Segal S.: Venouse drainage of the inferolateral temporal lobe in relationship to transtemporal / transtentorial approaches to the cranial base. Neurosurg. 1997;41:615-620.

- Koperna T.H., Tschabitscher M., Knosp E.: The termination of the vein of "Labbe" and its microsurgical significance. Acta Neurochir (Wien). 1992;118:172-175.

- Krisht A.F., Barrow D.L., Al-Mefty: Venous anatomy of the vein of Labbe complex, in Hakuba A(ed): Surgery of the Intracranial Venous System. New York, Springer-Verlag, 1996. - P. 36-42.

- Labbe C: Note sur la circulation veineuse du cerveau et sur le mode de development des corpuscules de Pacchioni. Arch Physiol Norm Pathol. 1879;11:135-154.

- Lang Johannes: Scull base and related structures. New York, Springer-Verlag, 2001. - P. 103-116.

- Oka K., Rhoton A.L. Jr, Barry M., Rodriguez R.: Microsurgical anatomy of the superficial veins of the cerebrum. Neurosurgery. 1985;17:711-748.

- Sakata K., Yamamoto I., Sekino T.: Preoperative angiographic examination of the sylvian drainage system: The rationale of intentional division of the bridging vein ranning off the temporal tip, in Hakuba A (ed): Surgery of the Intracranial Venous System. New York, Springer-Verlag, 1996. - P. 163-168.

- Sakata K., Al-Mefty, Yamamoto I.: Venouse consideration in petrosal approach: Microsurgical anatomy of the temporal bridging vein. Neurosurgery. 2000;47:153-161.

- Sugita K., Kobayashi S.: Preservation of large bridging veins during brain retraction. J Neurosurgery. 1982;57: 856-858.

- Seeger Wolfg.: Microsurgery of Cerebral Veins. New York, Springer-Verlag, 1995. - P. 128-145.

- Bekov D.B. Atlas venoznoj sistemy golovnogo mozga cheloveka. - M.: Medicina, 1965. - S. 187-201.

- Sinel'nikov R.D. Atlas anatomii cheloveka. Tom III. Uchenie о sosudistoj sisteme. - M. 1996. - S. 2-154.