Хирургическая коррекция дивергентной молоткообразной деформации пальцев стопы (клинический случай)

Автор: Киреев В.С., Процко В.Г., Киреев С.И., Черевцов В.Н.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Статья в выпуске: 1 (43), 2021 года.

Бесплатный доступ

Дивергентная молоткообразная деформация пальцев представляет собой комплекс выраженных взаимосвязанных многокомпонентных анатомо-функциональных нарушений в малых лучах стопы, оказывающих негативное влияние на активность значительного количества пациентов трудоспособного возраста. В таких случаях выбор методов хирургической коррекции представляет собой не стандартную задачу. Цель данной статьи - представить эффективный подход к выполнению хирургической коррекции сложной и редко встречающейся деформации малых лучей стопы. Хирургическая техника включает в себя комбинированное вмешательство на костях, суставах и мягких тканях. Отличительными особенностями данной хирургической техники являются возможность восстановления центров ротации, а также пассивных и активных механизмов стабилизации плюснефаланговых суставов. Достижение указанных эффектов позволяет снизить риск возникновения таких осложнений, как синдром флотирующего пальца и его гиперэкстензия, отрицательно влияющих на удовлетворенность пациентов результатом лечения. Представленный подход к хирургической коррекции дивергентной молоткообразной деформации пальцев стопы является эффективной, воспроизводимой техникой, применяемой в нашей клинике. Сохраняется актуальность дальнейшего совершенствования методов хирургической коррекции малых лучей стопы, с целью уменьшения риска возникновения и степени выраженности тугоподвижности плюснефалангового сустава.

Хирургия стопы, метатарзалгия, плантарная пластинка, тенотомия, тенопластика

Короткий адрес: https://sciup.org/142229993

IDR: 142229993 | УДК: 617.587-007.56: | DOI: 10.17238/issn2226-2016.2021.1.11-18

Текст научной статьи Хирургическая коррекция дивергентной молоткообразной деформации пальцев стопы (клинический случай)

Введение. Дивергентная молоткообразная деформация 2 и 3 пальцев является одним из наиболее сложных и редко встречающихся вариантов патологии малых лучей стопы [1,2]. В большинстве случаев имеет место сочетание деформации первого и малых лучей стопы [3,4]. Основными компонентами указанной деформации служат: патологическое плантарное смещение головок плюсневых костей, нестабильность в плюснефа-ланговых суставах (ПФС), растяжение и разрывы плантарной пластинки, укорочение сухожилий сгибателей и разгибателей пальцев, артрозы и контрактуры плюснефаланговых и межфаланговых суставов, а также патологическое отклонение основных фаланг пальцев в горизонтальной плоскости [5,6]. Причинами возникновения деформации малых лучей являются нарушения нормального распределения нагрузки на подошвенную поверхность переднего отдела стопы, дисплазия соединительной ткани, неврологические нарушения, хронические воспалительные процессы в соединительной ткани и др. [7,8]. На начальных этапах патологии возникают функциональные нарушения, проявляющиеся уменьшением и отсутствием активной фиксации пальцев стопы к опорной поверхности с увеличением нагрузки на подошвенную поверхность головок соответствующих плюсневых костей [9]. Большинство пациентов обращаются за специализированной помощью на поздних стадиях, характеризующихся ригидностью порочного положения костей, образующих суставы малых лучей стопы [10].

Актуальность разработки эффективных подходов к лечению дивергентной молоткообразной деформации пальцев стопы (ДМДПС) обусловлена выраженностью анатомо-функциональных нарушений малых лучей, оказывающих негативное влияние на трудоспособность и социальную активность значительного числа пациентов, страдающих от болевого синдрома и испытывающих проблемы с подбором обуви [3,4,7]. Консервативные методы не позволяют достичь эффективного результата. Приоритетность оперативного лечения таких пациентов в настоящее время не вызывает сомнений [10]. Хирургическая коррекция указанной деформации предполагает комбинированное вмешательство на костях, суставах и мягкотканых структурах [5,6,9,10]. Актуальными техниками являются дистальная остеотомия плюсневых костей [11-14], артродез проксимального межфалангового сустава [15], пластика дефекта плантарной пластинки [6,16-20], тенотомия и тенопластика сгибателей и разгибателей пальцев [21-24]. Высокая эффективность восстановления стабильности ПФС достигается при комбинированном применении пластики плантарной пластинки и дистальной остеотомии плюсневой кости [25]. Отдельные исследования указывают на эффективность различных вариантов тенопластики и тенодеза [26-28]. Как правило, отмеченные выше подходы, описаны в публикациях, относящихся к лечению молоткообразной и кроссоверной деформации пальцев с акцентом на коррекцию 2-го луча стопы. Результаты хирургической коррекции малых лучей стопы не во всех случаях удовлетворяют пациентов из-за клинических проявлений деформирующего артроза, ту-гоподвижности ПФС, рецидива боковой девиации и синдрома флотирующего пальца [6, 25]. В патогенезе послеоперационной анатомо-функциональной недостаточности малых пальцев сто- пы очевидную роль играет сохраняющийся дисбаланс активных и пассивных стабилизирующих усилий. В связи с этим представляется актуальным совершенствование подходов к пластике мягких тканей, применяющейся для комбинированной хирургической коррекции малых лучей стопы.

Цель данной статьи – представить эффективный подход к выполнению хирургической коррекции сложной и редко встречающейся деформации малых лучей стопы.

Показания к операции

Хирургическую коррекцию ДМДПС выполняли по относительным показаниям, учитывающим выраженность негативного влияния указанной патологии на трудоспособность и повседневную активность пациента. Обсуждаемая деформация пальцев стопы вызывает выраженное или существенное ограничение активности пациентов. В ряде случаев она сопровождается значительным болевым синдромом, вызывающим ограничение любой физической активности. Косметический дефект, как правило, не является актуальной проблемой для больных, обратившихся за специализированной помощью с таким вариантом деформации переднего отдела стопы. Большинство из них вынуждены носить специальную ортопедическую обувь или испытывают значительные трудности при подборе, отдавая предпочтение спортивной, не модельной обуви.

Объективную оценку анатомо–функциональных нарушений деформированных лучей стопы проводили при помощи лучевых методов диагностики. Рентгенометрические показатели у всех пациентов указывали на существенные отклонения от нормальных анатомических соотношений «параболы Лильевра» и суставов деформированных малых лучей стопы. Рентгенологическая характеристика соответствовала клиническим проявлениям фиксированных сгибательных контрактур проксимальных межфаланговых и разгибательных контрактур с тыльными (под)вывихами плюснефаланговых суставов. Ультразвуковое исследование позволило визуализировать дефекты плантарной пластинки во всех ПФС деформированных малых лучей стопы у обследованных пациентов.

В качестве примера характерных проявлений обсуждаемой деформации приводим данные осмотра (Рис. 1) и рентгенологического исследования (Рис. 2) левой стопы пациентки Е., 63 лет.

Комплексная количественная клинико-рентгенологическая оценка состояния 2- го и 3-го лучей левой стопы пациентки Е. была проведена при помощи шкалы американского колледжа хирургов стопы и голеностопного сустава (AСFAS Scoring Scale Module 2: Forefoot (excluding First Ray)) [29]. Полученные значения интегрального показателя составили соответственно 36 и 38 баллов.

Техника хирургической коррекции дивергентной молоткообразной деформации пальцев стопы

Для хирургической коррекции ДМДПС пациентки Е. использовали комбинированный алгоритм, включавший в себя выполнение 5-ти этапов:

-

1. артродез проксимального межфалангового сустава 2-го и 3-го пальцев;

-

2. дистальная остеотомия 2-й и 3-й плюсневых костей;

-

3. тенотомия и пластика сухожилий разгибателей 2-го и 3-го пальцев;

-

4. пластика плантарной пластинки 2-го и 3-го ПФС;

-

5. тенотомия и пластика сухожилий сгибателей 2-го и 3-го пальцев.

Для выполнения первых трех этапов операции осуществляли хирургические доступы на тыльной поверхности стопы в проекции проксимального межфалангового сустава 2-го, 3-го пальцев и дистальной трети второго межплюсневого промежутка (Рис. 3).

a б

Рис 1. Внешний вид переднего отдела левой стопы пациентки Е.:

а – вид сверху; б – вид сбоку.

Рис. 3. Хирургические доступы на тыльной поверхности переднего отдела левой стопы пациентки Е.

Рис. 2. Рентгенограмма (прямая проекция) переднего отдела левой стопы пациентки Е.

1-й этап: артродез проксимального межфалангового сустава 2-го и 3-го пальцев стопы

Для устранения и профилактики рецидива патологической фиксированной сгибательной контрактуры проксимальных межфаланговых суставов 2-го и 3-го пальцев стопы выполняли артродез этих суставов в соответствии со стандартной методикой, подробно описанной в актуальных руководствах по хирургии стопы. Для этого выделяли и резецировали суставные поверхности проксимальных межфаланговых суставов 2-го и 3-го пальцев, сопоставляли плоскости опилов основной и средней фаланг с последующей их фиксацией спицей Киршнера. На рисунке 3 представлен внешний вид 3 пальца стопы после введения спицы.

2-й этап: дистальная остеотомия 2-й и 3-й плюсневых костей

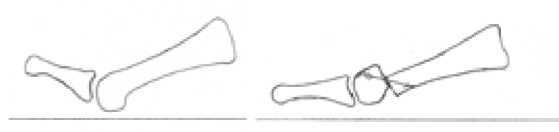

Дистальную остеотомию 2-й и 3-й плюсневых костей выполняли с использованием модифицированной техники, предложенной В.Helal, при помощи осцилляторной пилы. Перемещали головки плюсневых костей дорсально (Рис.4) и во взаимно противоположном боковом направлении в горизонтальной плоскости (Рис. 5) с целью нормализации положения центров ротации

2-го и 3-го ПФС. Осуществляли фиксацию зоны остеотомии бикортикальным винтом для повышения надежности достигнутой коррекции. Затем выполняли «push up» - тест за счет приложения нагрузки на подошвенную поверхность переднего отдела стопы для контроля достигнутой нормализации положения центров ротации 2-го и 3-го ПФС.

Рис. 4. Схема коррекции положения головки плюсневой кости в сагиттальной плоскости при выполнении дистальной остеотомии.

a – плюснефаланговый сустав (вид сбоку) до выполнения дистальной корригирующей остеотомии плюсневой кости;

б – плюснефаланговый сустав (вид сбоку) после выполнения дистальной корригирующей остеотомии плюсневой кости.

Рис. 5. Схема коррекции положения головок 2-й и 3-й плюсневых костей в горизонтальной плоскости при выполнении дистальной остеотомии.

a – 2-й и 3-й плюснефаланговые суставы (вид сверху) до выполнения дистальной корригирующей остеотомии плюсневых костей;

б – 2-й и 3-й плюснефаланговые суставы (вид сверху) после выполнения дистальной корригирующей остеотомии плюсневых костей.

3-й этап: тенотомия и пластика сухожилий разгибателей 2-го и 3-го пальцев

Укорочение сухожилий разгибателей является типичным компонентом выраженной молоткообразной деформации паль- цев стопы. Укорочение анатомической длинны после выполнения артродеза проксимального межфалангового сустава и остеотомии плюсневой кости уменьшает, но не устраняет полностью разгибательную контрактуру плюсне фалангового сустава. Для ее устранения требуется хирургическая коррекция сухожилий разгибателей, которую мы выполняли по стандартной методике, подробно описанной в специальной литературе. Производили тэнотомию коротких разгибателей, а также удлиняющую тэнопластику длинных разгибателей за счет их Z-образного рассечения и последующего сшивания.

Выполнение 4 - го и 5-го этапов операции осуществляли через хирургические доступы на подошвенной поверхности стопы в проекции 2-го и 3-го плюсне фалангового сустава.

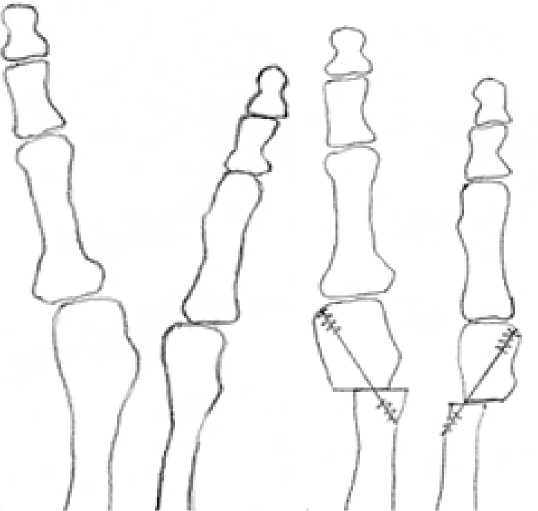

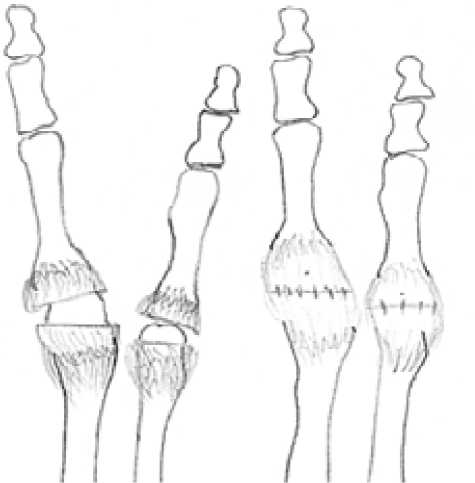

4-й этап: пластика плантарной пластинки 2-го и 3-го плюсне фалангового сустава

Особенность выполняемой нами пластики плантарной пластинки заключалась в моделирующей резекции краев ее дефектов. При этом дефекты приобретали форму трапеций, широкое основание которых направлено в сторону 2-го межплюсневого промежутка. Последующее их ушивание позволяло достичь коррекции пассивных стабилизирующих усилий во 2-м и 3-м ПФС в направлении плантофлексии и противоположном девиации (дивергенции). Размер иссекаемых тканей определяли таким образом, чтобы обеспечить плантофлексию пальца.

Более наглядно данный этап операции представлен на Рис. 6 и 7.

а б

Рис. 6. схема выполнения пластики плантарных пластинок 2-го и 3-го плюснефалангового суставов при дивергентной деформации пальцев стопы:

а – трапециевидные дефекты плантарных пластинок, сформированные путем моделирующей резекции краев их первичного повреждения;

б – нормализация пассивных стабилизирующих усилий и положения пальцев после адаптации и сшивания краев дефектов плантарных пластинок.

a

б

в

Рис. 7. Выполнение пластики плантарной пластинки 3 плюснефалангового сустава:

a – трапециевидный дефект плантарной пластинки 3 плюснефалангового сустава после выполнения моделирующей резекции краев участка ее первичного повреждения;

б – контроль адаптации краев дефекта и положения лигатуры;

в – контроль коррекции пассивных стабилизирующих усилий после затягивания лигатурного шва.

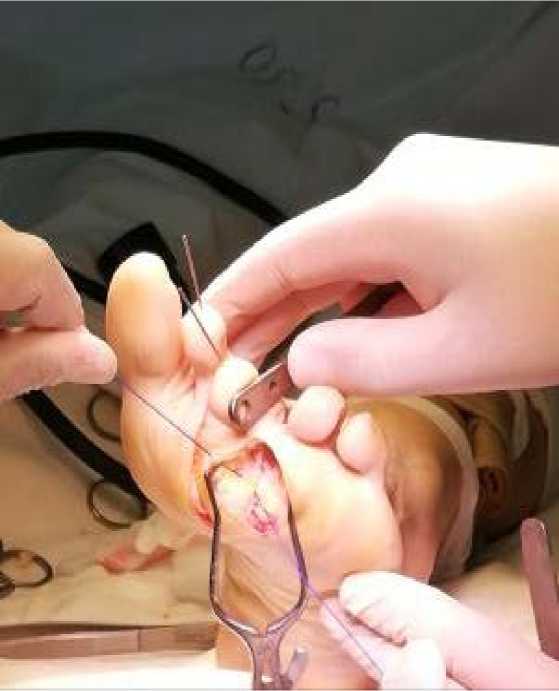

5-й этап: тенотомия и пластика сухожилий сгибателей 2-го и 3-го пальцев стопы

Производили укорачивающую пластику сухожилий длинных сгибателей 2-го и 3-го пальцев стопы по стандартной методике за счет поперечного пересечения и последующего сшивания в положении плантофлексии соответствующего пальца. Затем выполняли тенотомию коротких сгибателей 2-го и 3-го пальцев с последующей транспозицией дистальных фрагментов в направлении 2-го межплюсневого промежутка (Рис.8a) и фиксацией их швами к капсуле ПФС (Рис.8б). Такой подход обеспечивал коррекцию динамических стабилизирующих усилий в направлении плантоф-лексии и противоположном девиации (дивергенции).

a б

Рис. 8. Выполнение пластики сухожилий сгибателей 3 пальца левой стопы пациентки Е:

a – транспозиция дистального фрагмента сухожилия короткого сгибателя 3 пальца в направлении 2-го межплюсневого промежутка;

б – состояние после фиксации швом дистального фрагмента сухожилия короткого сгибателя 3 пальца к капсуле плюснефалангового сустава.

Для контроля достигнутой хирургической коррекции оценивали анатомические взаимоотношения 2-го и 3-го лучей стопы на послеоперационной рентгенограмме (рис. 9).

Наличие винта, фиксирующего остеотомию основной фаланги 1 пальца левой стопы пациентки Е., не имеет отношения к описываемой технике хирургической коррекции ДМДПС. Высокая частота сочетания деформации и одновременной коррекции малых и первого луча стопы является характерной особенностью данной патологии.

При контрольном осмотре через 3 месяца после операции отмечено отсутствие рецидива деформации (рис. 10). Значения интегрального показателя шкалы AСFAS для 2-го и 3-го лучей стопы составили соответственно 83 и 85 баллов.

Обсуждение

ДМДПС представляет собой комплекс выраженных взаимосвязанных многокомпонентных анатомо-функциональных нарушений в малых лучах стопы, оказывающих негативное влияние на активность значительного количества пациентов трудоспособного возраста [1-4,7]. В патогенезе ее возникновения важную роль играет наследственная предрасположенность, проявляющаяся отклонением от нормы в анатомии плюсневых костей, образующих «параболу Лильевра» [7,8]. Приоритетность оперативного лечения таких пациентов в настоящее время не вызывает сомнений. Хирургическая коррекция указанной деформации достигается за счет комбинированного вмешательства на костях, суставах и мягких тканях [5,6,9,10]. С учетом патогенетической значимости состояния ПФС основное внимание исследователей сосредоточено на совершенствовании подходов к восстановлению его стабильности.

Рис. 9. Рентгенограмма (прямая проекция) переднего отдела левой стопы пациентки Е. после выполнения операции.

В современной клинической практике используется несколько способов пластики дефекта плантарной пластинки для восстановления стабильности ПФС [6,16-20]. Для достижения этой же цели также применяются методы сухожильной пластики, отличающиеся большим разнообразием [21-24]. Значительное количество применяющихся способов пластики мягких тканей малых лучей стопы подтверждает необходимость их усовершенствования с учетом патогенеза актуальных послеоперационных осложнений (гиперэкстензии и синдрома флотирующего пальца).

Рис. 10. Внешний вид (положение пальцев) переднего отдела левой стопы пациентки Е. через 3 месяца после операции.

С целью улучшения результатов хирургической коррекции ДМДПС нами был разработан и применен усовершенствованный подход к пластике мягких тканей. Моделирующая резекция краев плантарной пластинки, укорачивающая тенопласти-ка длинного сгибателя и транспозиция дистального фрагмента сухожилия короткого сгибателя позволяло достичь коррекции пассивных и активных стабилизирующих усилий во 2-м и 3-м ПФС в направлении плантофлексии и противоположном девиации (дивергенции).

Предложенная нами хирургическая техника (положительное решение о выдаче патента по заявке №2020115916/14(026088), дата подачи заявки 15.05.2020) была использована при коррекции ДМДПС у пациентки Е., 63 лет. В представленном клиническом наблюдении приведены иллюстрации, отражающие исходное состояние переднего отдела стопы, основные этапы операции, достигнутую степень коррекции. Эффективность лечения пациентки Е. подтвердилась увеличением интегрального показателя шкалы AСFAS на 47 баллов, отсутствием проявлений гиперэкстензии и синдрома флотирующего пальца на этапе контроля ближайших результатов через 3 месяца после операции. Надежность достигнутого эффекта подтвердилась при оценке отдаленных результатов через 1 год. Следует отметить, что имело место умеренное остаточное ограничение амплитуды движений 2-го и 3-го ПФС. Тем не менее, пациентка Е. высказала удовлетворение результатом лечения.

Ограниченное количество наблюдений на данном этапе не позволяет провести статистическую оценку эффективности предложенного нами подхода к хирургической коррекции ДМДПС. Решение данного вопроса предполагается в рамках продолжения исследования.

Заключение. Представленный подход к хирургической коррекции ДМДПС, предполагающий комбинированное вмешательство на костях, суставах и мягких тканях, позволяет достигнуть эффективной коррекции анатомо-функциональных нарушений в плюснефаланговых суставах. Применение усо- вершенствованного подхода к пластике плантарной пластинки и сухожилий сгибателей позволяет повысить эффективность профилактики остаточной гиперэкстензии и синдрома флотирующего пальца. Сохраняется актуальность дальнейшего совершенствования методов хирургической коррекции малых лучей стопы, с целью уменьшения риска возникновения и степени выраженности тугоподвижности плюснефалангового сустава.

Финансирование: исследование не имело спонсорской поддержки

Funding: the study had no sponsorship

Список литературы Хирургическая коррекция дивергентной молоткообразной деформации пальцев стопы (клинический случай)

- Hannan M.T., Menz H.B., Jordan J.M., et al. High heritability of hallux valgus and lesser toe deformities in adult men and women. Arthritis Care Res (Hoboken). 2013; 65:1515.

- Saro C., Bengtsson A.S., Lindgren U., et al. Surgical treatment of hallux valgus and forefoot deformities in Sweden: a population-based study. Foot Ankle Int. 2008; 29:298-304.

- Shirzad K., Kiesau C.D., De Orio J.K., Parekh S.G. Lesser toe deformities. J Am Acad Orthop Surg. 2011; 19:505.

- Gazdag A., Cracchiolo A. Surgical treatment of patients with painful instability of the second metatarsophalangeal joint. Foot Ankle Int. 1998; 19(3):137–143.

- Thomas J.L., Blitch E.L., Chaney D. M., Dinucci K.A., Eickmeier K., Rubin L.G., Stapp M.D., Vanore J.V. Clinical Practice Guideline Forefoot Disorders Panel: Diagnosis and Treatment of Forefoot Disorders. Section 1: Digital Deformities. J. of Foot and Ankle Surgery. 2009; 48(2): 230 – 272.

- Nery C., Baumfeld D., Coughlin M.J., Mann T.S. Lesser metatarsophalangeal joint instability: prospective evaluation and repair of plantar plate and capsular insufficiency. Foot Ankle Int. 2012; 33: 301-311.

- Coughlin M.J., Mann R.A. Lesser toe deformities. In: Mann R.A. and Coughlin M.J., eds. Surgery of the Foot and Ankle, Ed. 6. St Louis: Mosby-Year Book Inc., 1993. pp. 341 – 411.

- Cooper P.S. Disorders and Deformities of the Lesser Toes. In: Myerson M.S., ed. Foot and Ankle Disorders, 1st Ed. Philadelphia: WB Saunders Company., 2000. pp. 308 – 358.

- Espinosa N., Maceira E., Myerson M.S. Current concept review: metatarsalgia. Foot Ankle Int. 2008; 29:871-879.

- O’Kane C., Kilmartin T.E. The surgical management of central metatarsalgia. Foot Ankle Int. 2002; 23:415-419.

- Maestro M., Besse J.L., Ragusa M., et al. Forefoot morphotype study and planning method for forefoot osteotomy. Foot Ankle Clin. 2003; 8(4):695–710.

- Sorensen M.D., Weil L. Jr. Lesser metatarsal osteotomy. Clin Podiatric Med Surg. 2015;32(3):275–290.

- Pearce C.J., Calder J.D. Metatarsalgia: proximal metatarsal osteotomies. Foot Ankle Clin. 2011;16:597-608.

- Schuh R., Trnka H.J. Metatarsalgia: distal metatarsal osteotomies. Foot Ankle Clin. 2011;16:583-595.

- Good J., Fiala K. Digital surgery: current trends and techniques. Clin Podiatric Med Surg. 2010; 27(4):583–599.

- Nery C., Umans H., Baumfeld D. Etiology, clinical assessment, and surgical repair of plantar plate tears. Semin Musculoskelet Radiol. 2016; 20(02): 205–213.

- Chalayon O., Chertman C., Guss A.D., et al. Role of plantar plate and surgical reconstruction techniques on static stability of lesser metatarsophalangeal joints: a biomechanical study. Foot Ankle Int. 2013; 34(10):1436–1442.

- Coughlin M.J., Baumfeld D.S., Nery C. Second MTP joint instability: grading of the deformity and description of surgical repair of capsular insufficiency. Phys Sportsmed. 2011; 39(3):132–141.

- Ford L.A., Collins K.B., Christensen J.C. Stabilization of the subluxed second metatarsophalangeal joint: flexor tendon transfer versus primary repair of the plantar plate. J Foot Ankle Surg. 1998; 37(3):217–222.

- Nery C., Coughlin M.J., Baumfeld D., et al. Prospective evaluation of protocol for surgical treatment of lesser MTP joint plantar plate tears. Foot Ankle Int. 2014; 35(9):876–885.

- Veljkovic A., Lansang E., Lau J. Forefoot tendon transfers. Foot Ankle Clin. 2014; 19(1):123–137. Veljkovic A., Lansang E., Lau J. Forefoot tendon transfers. Foot Ankle Clin. 2014; 19(1):123–137.

- Shurnas P.S., Sanders A. Second MTP joint capsular instability with clawing deformity: metatarsal osteotomy, flexor transfer with biotenodesis, hammer toe repair, and MTP arthroplasty without the need for plantar incisions. Tech Foot Ankle Surg. 2005; 4(3):196-201.

- Bavarian В., Nazarian D., Thompson J. Plantar plate tears: a review of the modified flexor tendon transfer repair for stabilization. Clin. Podiatr. Med. Surg. 2011; 28:57-68.

- Butterworth M. Tendon transfers for management of digital and lesser metatarsophalangeal joint deformities. Clin Podiatr Med Surg. 2016; 33(1): 71–84.

- Clark C., Gregg J., Silberstein M. Plantar plate repair and Weil osteotomy for metatarsophalangeal joint instability. Foot Ankle Surg. 2007;13:116-121.

- Dowd T., Bluman E.M. Tendon transfers-how do they work? Foot Ankle Clin. 2014; 19(1):17–27.

- Myers S.H., Schon L.C. Forefoot tendon transfers. Foot Ankle Clin. 2011;16(3): 471–488.

- DiPaolo Z.J., Ross M.S., Laughlin R.T., et al. Proximal phalanx and flexor digitorum longus tendon biomechanics in flexor to extensor tendon transfer. Foot Ankle Int. 2015;36(5):585–590.

- Thomas J.L., Christensen J.C., Mendicino R.W., Schuberth J.M., Weil L.S., Zlotoff H.J., Roukis T. S., Vanore J.V. ACFAS Scoring Scale User Guide. J. Of Foot and Ankle Surgery. 2005; 44(5):316–335.