Хирургическая школа профессора К. И. Мышкина (к 100-летию со дня рождения)

Автор: Толстокоров А.С., Дубошина Т.Б., Капралов С.В., Дорошенко С.А., Дергунова А.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Научные школы и памятные даты

Статья в выпуске: 4 т.17, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье прослеживается профессиональный путь выдающегося ученого и крупного хирурга Константина Ивановича Мышкина, оценивается его научный вклад в развитие желудочно-кишечной и эндокринной хирургии. Впервые при исследованиях, выполненных под его руководством, широко использовались методы математического прогнозирования течения и исхода заболеваний. К. И. Мышкин сплотил вокруг себя коллектив единомышленников, которые стали настоящими профессионалами и до сих пор руководят медицинскими учреждениями и направлениями всероссийского масштаба.

Константин иванович мышкин, саратовская хирургическая школа, саратовский гму имени в. и. разумовского, эндокринная хирургия

Короткий адрес: https://sciup.org/149139779

IDR: 149139779 | УДК: 617-089:929Мышкин"451"(045)

Текст научной статьи Хирургическая школа профессора К. И. Мышкина (к 100-летию со дня рождения)

-

1Сусанна Артемьевна Георгиева (рис. 1) родилась 24 ноября 1911 г. в Краснодаре в армяно-русской семье. Отец рано ушел из жизни от чахотки, когда девочке было всего два года. На руках молодой вдовы Таисии Васильевны остались трое детей — Сусанна и братья-близнецы Борис и Глеб. Тяжелое материальное положение семьи омрачилось смертью мальчиков в младенчестве от голода. С трудом кубанская казачка с гимназическим образованием нашла в тяжелые военные годы работу машинистки. Судьба занесла Таисию Васильевну в Крым, где она вместе с матерью и дочерью оказались свидетелями становления советской власти и пережили в 1927 г. сильное землетрясение. Здесь Таисия Васильевна познакомилась с чешским коммунистом Кладни, финансовым работником, попавшим в Россию в годы Первой мировой войны, и вышла за него замуж. Вскоре Клад-ни перевели на работу в Иваново в областной финотдел, и семья переехала на новое место жительства.

В 1930 г. Сусанна Георгиева окончила школу в Иванове и поступила на лечебный факультет Ивановского медицинского института. В этом же году отчима направили в командировку в Саратов. Попав на территорию Саратовского университета, он был восхищен университетским городком — творением великого Мюфке — и пришел к решению, что его дочь должна учиться в Саратове. Он добился перевода на работу в Саратовский областной финотдел, а Сусанна Артемьевна, проучившись один семестр в Иваново, в 1931 г. в связи с переводом отчима на работу в Саратов стала студенткой Саратовского медицинского института, лечебный факультет которого окончила с отличием в 1935 г., получив специальность врача-терапевта [1]. В студенческие годы она занималась в научном кружке при кафедре госпитальной терапии, была очарована эрудицией и человечностью заведующей кафедрой профессора Антонины Ивановны Луковой. В планах С. А. Георгиевой было поступление в аспирантуру при кафедре госпитальной терапии, но А. И. Лукову перевели на заведование кафедрой инфекционных болезней. Прекрасные отношения с Антониной Ивановной продолжались и в дальнейшем, с ней Сусанна Артемьевна поддерживала связь и при необходимости обращалась за советами. Добрую память о своем кумире сохранила на всю жизнь. Стремление С. А. Георгиевой заниматься наукой было поддержано руководством вуза, но из-за отсутствия квоты в аспирантуру по терапии ей было предложено подать заявление на поступление в аспирантуру по физиологии.

С. А. Георгиева была зачислена в аспирантуру при кафедре нормальной физиологии, которую возглавлял профессор Евгений Сергеевич Иваницкий-Василенко, выпускник Варшавского университета, прекрасно владевший, помимо русского, английским, немецким, польским, украинским языками. Он был одним из пионеров России изучения гемостатической функции крови. Однако, видимо, учитывая склонность аспирантки к терапии, он предложил тему, актуальность которой была связана с выяснением нервной регуляции внутрисекреторной функции поджелудочной железы. После успешного завершения обучения в аспирантуре в 1938 г. С. А. Георгиева была принята на работу ассистентом кафедры нормальной физиологии [2].

Рис. 1. Сусанна Артемьевна Георгиева (1976). Источник: личный архив профессора Д. М. Пучиньяна

Защита кандидатской диссертации на тему «О рефлекторных влияниях на внутрисекреторную функцию поджелудочной железы» состоялась 11 июля 1940 г. В разнообразной постановке экспериментов было показано, что раздражение как рецепторов различных рефлексогенных зон организма, так и блуждающих нервов приводит к снижению концентрации сахара в периферической крови. В опытах на депанкреатизированных животных было установлено, что уменьшение уровня сахара крови при воздействии на рецепторы различных областей происходит за счет стимуляции внутрисекреторной функции поджелудочной железы.

Последний год обучения в аспирантуре и последующие годы написания и оформления диссертации потребовали от С. А. Георгиевой аккумуляции всех личностных качеств. Она смогла в экстремальных условиях сконцентрировать волю к победе. Дело в том, что в 1937 г. семью постиг удар — одновременно арестовали отчима и мужа — Константина Львова. Таисия Васильевна и Сусанна Артемьевна стали родственниками «врагов народа», объектами отчуждения окружающих, изгоями общества. В этой ситуации сохранить человечность, порядочность, целеустремленность и работоспособность — удел сильных натур. Эти ее качества характера проявлялись на протяжении всей жизни.

23 июня 1941 г. С. А. Георгиева обратилась в военкомат, чтобы в качестве добровольца отправиться на фронт, и была мобилизована в ряды Советской армии. В это время в Саратове началось активное формирование санитарных поездов, которые направлялись в прифронтовую зону. Накануне было получено сообщение о том, что один из эшелонов

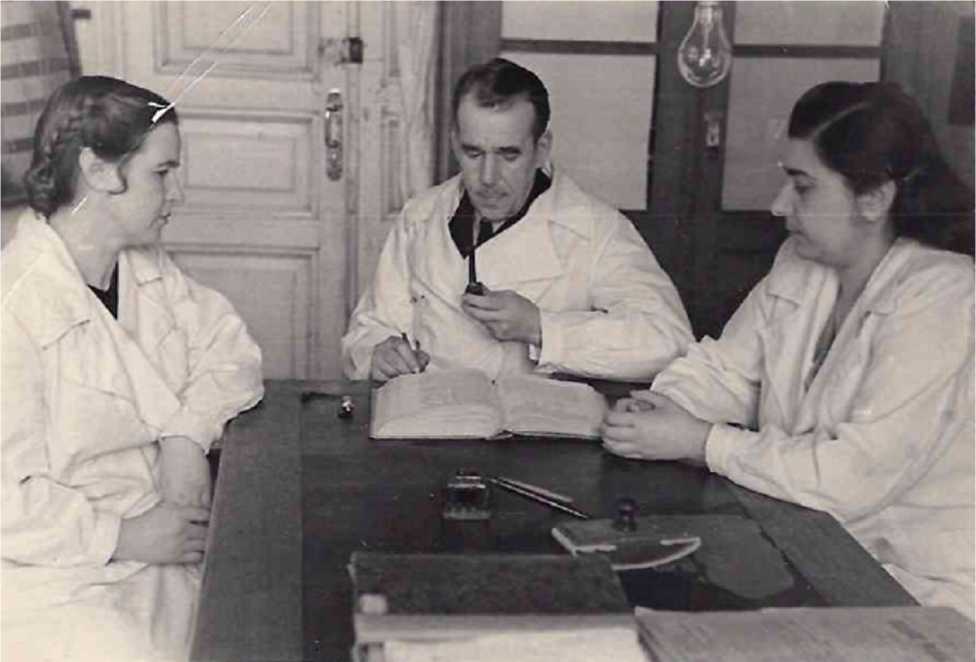

Рис. 2. Профессор Е. С. Иваницкий-Василенко с учениками. Справа — канд. мед. наук, ассистент С. А. Георгиева. Источник: личный архив профессора Д. М. Пучиньяна

с саратовскими медиками разбомбила вражеская авиация по пути следования состава. Можно сказать, что Сусанне Артемьевне повезло, ведь она рвалась попасть именно в эту команду, в которой было много сотрудников медицинского института. Судьба распорядилась иначе. Ее направили служить в эвакогоспиталь № 1304, расквартированный в Саратове, начальником физиотерапевтической службы, но вскоре назначили начмедом. Здесь она прослужила с 24 июня 1941 г. по 9 апреля 1944 г. Выполняя функции начмеда, Сусанна Артемьевна активно принимала участие в качестве ассистента в операциях, проводимых опытным челюстно-лицевым хирургом профессором Петром Николаевичем Карташовым. Полученные результаты применения методов пластической хирургии в 1942 г. были представлены в докладе «О получении косметического рубца при заживлении ран на лице», сделанном на второй Саратовской областной конференции врачей эвакогоспиталей [3]. Затем она возглавляла медицинскую службу эвакогоспиталей № 2982 (с 11 апреля 1944 г. по 22 сентября 1944 г.) и № 5128 (с 29 сентября 1944 г. по 17 сентября 1945 г.) [2]. Эвакогоспитали, в которых проходила служба С. А. Георгиевой, в основном специализировались на ранениях в голову и шею. Молодой ученый обратила внимание на изменения в функциях центральной нервной системы при поражениях головного мозга. Именно в это время у нее зародилось желание заняться изучением корковых и подкорковых нарушений при проникающих ранениях черепа.

За работу в эвакогоспиталях С. А. Георгиева награждена грамотой Наркомздрава СССР (1945) и медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945» (1946) [2].

17 сентября 1945 г. С. А. Георгиева была демобилизована и вернулась на работу в должности ассистента кафедры нормальной физиологии Саратовского медицинского института (рис. 2) и одновременно по совместительству до марта 1946 г. работала начальником медицинской части эвакогоспиталя № 5129.

Организация в Саратове НИИ восстановительной хирургии, травматологии и ортопедии (ВОСХИТО) потребовала привлечения к работе опытных специалистов — хирургов и ученых. Назначенный директором института академик АМН СССР С. Р. Миротворцев, зная лично С. А. Георгиеву по работе в эвакогоспиталях и положительно оценивая ее организаторские и творческие способности, предложил Сусанне Артемьевне возглавить заведование лабораторией клинической физиологии. Появилась реальная возможность реализовать свои творческие планы, которые возникли в период службы в эвакогоспиталях и были связаны с изучением функций головного мозга у раненых в голову. Эта тематика была ею тщательно продумана и близка. И хотя на кафедре ей предлагали заняться научной темой, связанной со свертыванием крови, она сопротивлялась этому, так как примитивность и ограниченность проводимых методов исследования (определение времени свертывания крови по Ли — Уайту и протромбинового времени по Квику) не удовлетворяли ее как ученого. С марта 1946 г. С. А. Георгиева стала совмещать работу заведующей лаборатории в ВОСХИТО с преподаванием на кафедре нормальной физиологии Саратовского медицинского института.

Рис. 3. Доклад заведующей физиологической лабораторией СарНИИТО С. А. Георгиевой (1949). Источник: [4]

Приступив к работе в ВОСХИТО, Сусанна Артемьевна первым делом занялась организацией лаборатории. Штат лаборатории был ограничен двумя ставками — заведующим и лаборантом. Для объективного обследования нервной системы больных с последствиями проникающих ранений черепа были налажены методика определения характера сосудистых реакций на холод и тепло, плетизмография, диагностика электровозбудимости нервно-мышечного аппарата с определением порогов раздражения нерва и мышцы, определение активности холинэстеразы в сыворотке крови и ликворе, для оценки когнитивных способностей обследуемых подобраны опросники, характеризующие взаимоотношение и активность процессов возбуждения и торможения в коре больших полушарий головного мозга. О характере и локализации поражений корковых и подкорковых структур головного мозга судили по результатам клинической диагностики нарушений их функций (рис. 3). Научные планы С. А. Георгиевой были поддержаны заместителем директора по науке ВОСХИТО профессором З. В. Базилевской, которая нацелила молодого ученого на выполнение докторской диссертации. В воспоминаниях Сусанна Артемьевна высоко оценивала организаторские, профессиональные и человеческие качества Зои Васильевны, которая оказывала всестороннюю помощь сотрудникам института в их творческой деятельности. С З. В. Базилевской Сусанна Артемьевна поддерживала связь и в иркутский период жизни своей наставницы и друга.

За время работы в НИИ травматологии и ортопедии под ее руководством были выполнены кандидатские диссертации В. И. Плотнягиной и А. И. Пряхиной.

23 октября 1954 г. С. А. Георгиева была утверждена в звании и должности доцента кафедры нормальной физиологии.

В 1958 г. во время отпуска директора института Я. Н. Родина его обязанности выполнял главный врач И. Л. Цыпкин. Используя момент полноты полномочий руководителя, он предложил Сусанне Артемьевне уволиться, так как его не удовлетворяет тот факт, что она работает по совместительству на кафедре нормальной физиологии. Причина данного предложения была связана с обещанием этой должности появившемуся претенденту. Просьба дать ей возможность закончить диссертацию и подать работу в специализированный совет от института, в котором она выполняла эту научную работу, была не принята во внимание. Сусанна Артемьевна была гордым человеком, поэтому в июне 1958 г. уволилась из Саратовского НИИ травматологии и ортопедии (СарНИИТО). По возвращению из отпуска Я. Н. Родин негативно отнесся к решению И. Л. Цыпкина, но, как говорится, «Рубикон был уже перейден».

Результаты исследований, выполненных в СарНИИТО, были обобщены С. А. Георгиевой в докторской диссертации «Нарушения некоторых корковых и подкорковых функций у больных с последствиями проникающих черепно-мозговых повреждений», апробация диссертации прошла в Институте физиологии им. И. П. Павлова в Ленинграде и получила высокую оценку ученого совета. В 1961 г. С. А. Георгиева успешно защитила основной научный труд своей жизни в Куйбышевском медицинском институте [5].

Изучение различных сторон нервной деятельности посредством комплексного физиологического, биохимического и клинического исследования некоторых корковых и подкорковых функций позволило С. А. Георгиевой составить достаточно полное представление о степени нарушения функционального состояния высших отделов центральной нервной системы при поражениях головного мозга. Результаты исследования и до настоящего времени не утратили теоретического значения и практической ценности.

В 1959 г. по состоянию здоровья профессор Е. С. Иваницкий-Василенко ушел на пенсию, и с 1 сентября этого года С. А. Георгиева приступила к исполнению обязанности заведующего кафедрой нормальной физиологии. В 1961 г. Сусанна Артемьевна была утверждена в должности заведующей кафедрой нормальной физиологии как избранная по конкурсу. 27 декабря 1962 г. ей была присуждена ученая степень доктора медицинских наук. В 1963 г. ее утвердили в ученом звании профессора [1].

Разбирая бумаги Е. С. Иваницкого-Василенко, она наткнулась на черновики доносов в НКВД на отчима и мужа. Это был удар, так как Е. С. Иваницкий-Василенко был вхож в семью Сусанны Артемьевны. Незадолго до этого Евгений Сергеевич просил у нее прощения, но она не понимала причины такого поведения, посчитав это проявлением старческой деменции. Теперь все встало на свои места. Не увенчавшиеся попытки учителя склонить ее к адюльтеру были реализованы в доносах с целью убрать близких ей мужчин из жизни. Об этом она никому не говорила и только незадолго до своего ухода из жизни поделилась этой историей с одним из своих учеников.

Когда Сусанна Артемьевна возглавила кафедру нормальной физиологии, перед ней встал вопрос о выборе будущего научного направления. Работа над докторской диссертацией полностью захватила ее проблемами функций головного мозга, к изучению же гемостатических свойств крови «не лежало сердце» из-за примитивизма методов исследования. И все-таки эта дилемма была решена в пользу гемостаза по той причине, что коллектив кафедры имел наработанный опыт и научный авторитет по гемокоагуляционному направлению. Она «наступила на горло собственной песне».

Коллектив, руководимый профессором С. А. Георгиевой, работал по трем научным направлениям, связанным с изучением гемостатической функции организма: 1) вопросы эндокринной и нервной регуляций системы свертывания крови, фибринолиза в условиях нормы и патологии; 2) влияние фармакологических средств на коагуляционные и литические свойства крови; 3) клиническая гемостазиоло-гия. Особое внимание уделялось выяснению роли сосудистой стенки в гемокоагуляционных сдвигах. Результаты исследований сотрудников кафедры постоянно докладывались на научных форумах различного формата и, как правило, получали высокую оценку.

В 60-х гг. ХХ в. С. А. Георгиева предложила организовать на кафедре «Клуб любителей коагулограммы». Эмблема клуба в виде первых букв его названия «КЛК» в обрамлении размещалась на видном месте в кабинете заведующей кафедры. Кафедральные острословы быстро предложили свой вариант расшифровки аббревиатуры — «клуб любителей коньяка». Задача клуба состояла в объединении интеллектуального потенциала каждого сотрудника кафедры для решения возникающих вопросов в непринужденной обстановке за чашкой чая. В творческой обстановке решались методологические и методические подходы к изучению того или иного механизма.

Для освоения новых методик сотрудников направляли в академические научные учреждения и ведущие центры страны. Так, освоение методов электростимуляции нервных проводников проходило в Институте физиологии АН СССР в Москве у ака- демика П. К. Анохина, метода перфузии сосуда — в Казани у профессора Д. М. Зубаирова. С ее подачи проведение вновь организованного доцентского курса преподавания медицинской биофизики и кибернетики было поручено ассистенту кафедры кандидату медицинских наук Г. В. Коршунову, для чего он был командирован в Москву в Центральный институт усовершенствования врачей на кафедру физиологии, биофизики и медицинской кибернетики к профессору В. А. Шидловскому. Большое внимание уделялось усовершенствованию методов исследования гемостатической функции организма. У сотрудников кафедры глубоко запала в памяти работа по усовершенствованию способа определения активности гепариназы. С теплым чувством трудового энтузиазма и восхищением от полученного результата вспоминают они времена суточного мониторирования технологического процесса. Все это стало возможным благодаря врожденной проницательности С. А. Георгиевой, позволявшей ей находить индивидуальный подход к каждому. Она знала по именам всех членов семей своих сотрудников — от профессоров до лаборантов, она создала дружный коллектив единомышленников, который заменил ей семью. Нужно сказать, что Сусанна Артемьевна была объединяющим началом коллектива.

По инициативе С. А. Георгиевой и при непосредственном участии сотрудников кафедры на базе Саратовского медицинского института были организованы и проведены крупные научные форумы: в 1966 г. — 4-я Поволжская конференция физиологов, биохимиков и фармакологов, в 1968 г. — симпозиум по проблеме «Механизмы реакций свертывания крови и внутрисосудистого тромбообразования», в 1975 г. — 4-я Всесоюзная конференция, посвященная проблемам гемостаза. В 1980 г. С. А. Георгиева приняла участие в работе международного конгресса гематологов [6].

Вопросы качества образования занимали важное место в педагогической работе профессора С. А. Георгиевой. Особое внимание она уделяла методологии преподавании физиологии. Методические разработки включали необходимые вопросы для обсуждения темы занятия со студентами, четкое разграничение времени для их рассмотрения, списки используемых наглядных пособий, демонстраций опытов, самостоятельно выполняемых студентами заданий. Из года в год уточнялся план лекций, ежегодно их перерабатывали с внесением последних достижений физиологической науки и с учетом требований врачебной практики. На кафедре проводилась большая учебно-методическая работа с регулярным выпуском обновленных методических пособий для студентов [7, 8]. Некоторые печатные издания кафедры были отмечены дипломами на Всероссийском смотре учебных пособий в 1980 г. Силами преподавателей и студентов-кружковцев был создан электронный стенд, демонстрирующий динамику процесса свертывания крови.

Кафедра являлась школой подготовки преподавателей физиологии. Аспиранты и молодые ассистенты должны были посетить, и не один раз, практические занятия опытных преподавателей из числа доцентов и старших преподавателей перед самостоятельным выходом в группы. Через определенное время проводилось открытое занятие в присутствии опытных педагогов. Все свободные от занятий преподаватели обязаны были присутствовать на лекциях заведующего кафедрой. Лекции, как правило, сопровожда- лись постановкой опытов и вовлечением в их обсуждение студентов, то есть, выражаясь современным языком, были интерактивными. После лекции уже в кабинете у заведующего кафедрой давалась оценка представленного материала. Иногда С. А. Георгиевой приходилось выслушивать замечание своих коллег по освещению того или иного вопроса. По своей природе Сусанна Артемьевна была абсолютным лидером и работу коллектива построила на принципах единоначалия. Ей было нелегко признавать свои ошибки. Вероятно, поэтому она сразу не отвечала согласием или несогласием на суть замечания. Однако, перепроверив источники литературы и убедившись в допущенной в лекции неточности трактовки какого-то физиологического механизма, она не стеснялась прилюдно на заседании кафедры признавать правоту оппонента.

Прежде чем выпустить молодого преподавателя или аспиранта в аудиторию с докладом или лекцией, С. А. Георгиева сначала отрабатывала наедине с ним материал, добиваясь четкого его изложения в течение отведенного на сообщение времени. После этого докладчика заслушивали на кафедральном заседании, задавали вопросы, обсуждали выступление. Как правило, после такой «муштры» выходящий на трибуну человек наизусть излагал текст доклада и легко ориентировался в задаваемых вопросах. От преподавателей кафедры Сусанна Артемьевна требовала такого же подхода в работе с кружковцами и перед их выступлениями на конференциях и заседаниях научного общества молодых ученых и студентов лично заслушивала все сообщения.

Кафедра была постоянным куратором первого потока 2-го курса лечебного факультета института. Кураторству отводилась большая роль в воспитании будущих врачей. С. А. Георгиева с первых дней появления студентов потока на кафедре знакомилась с его активом — старостой потока, профоргом. Она знала о них все, что необходимо для откровенного диалога преподавателя и студента, принимала участие в судьбах студентов, обращавшихся к ней за помощью по поводу проблем в учебе и личной жизни. Она не оставляла никого без своего внимания и дельного совета.

Сусанна Артемьевна после репрессирования мужа больше никогда не создавала свою семью и полностью сосредоточилась на кафедральной работе. Она была очень требовательной и строгой «матерью», ее боялись и одновременно уважали все, независимо от занимаемого положения, но это было на работе. В домашней обстановке она была совершенно другим человеком — душевной, доброй, хлебосольной хозяйкой.

-

С. А. Георгиева, будучи известным ученым в области физиологии гемокоагуляции, опытным педагогом и прекрасным лектором, много внимания уделяла воспитанию студенческой молодежи и подготовке квалифицированных кадров преподавателей физиологии человека. С 1962 по 1967 г. она выполняла обязанности декана вечернего отделения Саратовского медицинского института [1].

-

С. А. Георгиева создала свою школу, которая до сих пор пользуется авторитетом в научных кругах. Среди ее многочисленных учеников шестеро стали профессорами — Л. Б. Худзик, В. Ф. Киричук, Д. М. Пучиньян, Г. В. Коршунов, Л. К. Токаева. Профессор В. Ф. Киричук был ректором Саратовского медицинского института, профессор Д. М. Пучи-ньян — заместителем директора СарНИИТО по нау-

- ке. Под ее руководством выполнены 30 кандидатских и 10 докторских диссертаций.

Основные результаты проведенных исследований по научным направлениям кафедры обобщены профессором С. А. Георгиевой в трех монографиях.

В 1979 г. увидела свет монография С. А. Георгиевой и Л. М. Клячкина «Побочное действие лекарств на свертываемость крови» [9], в которой приводятся данные о неспецифическом действии различных групп лекарственных препаратов на системы гемокоагуляции и фибринолиза. Только один перечень исследованных групп лекарственных средств отражает объем выполненных исследований. Это барбитураты, ненаркотические анальгетики, сердечные гликозиды, гипотензивные препараты, липотропные вещества, кортикотропин и стероидные гормональные препараты, антибиотики и средства противотуберкулезной терапии. Раскрывая про- и антикоагулянтные побочные эффекты этих лекарств, авторы рекомендуют учитывать их для повышения эффективности проводимого лечения.

Одним из наиболее изучаемых гормонов на кафедре был инсулин. Это объясняется его архиважным участием во всех биохимических и физиологических процессах организма с учетом того, что он — единственный гормон, обладающий ваготропным действием. Результаты изучения влияния инсулина на коагуляционно-литические свойства крови и сосудисто-тромбоцитарное звено системы гемокоагуляции нашло отражение в четырех кандидатских диссертациях (В. М. Головченко, Н. Д. Устимовой, Д. М. Пучиньяна, С. В. Бутуниной [Назаровой]) и были обобщены в монографии «Инсулин, свертывание крови, фибринолиз», вышедшей в 1983 г. [10]. В экспериментах на животных было показано, что инсулин вызывает гипокоагуляционные изменения в системе свертывания крови, однако одновременно в силу закона обратной связи происходит активация симпатоадреналовой системы, что обусловливает фазность изменений коагуляционных свойств крови, вплоть до развития латентного тромбогеморрагического синдрома. Действие инсулина на коагуляционный потенциал крови опосредуется через клеточные механизмы (тучные клетки, тромбоциты, эритроциты), в частности, с участием метаболизма арахидоновой кислоты и гепарина.

В третьей монографии, написанной по материалам кандидатской диссертации Н. Е. Бабиченко и обобщающей данные мировой литературы «Гомеостаз, травматическая болезнь головного и спинного мозга» (1993) [11], исследуются механизмы адаптации организма с позиций гомеостаза. В работе освещаются проблемы церебрального, висцерального, иммунологического и коагуляционно-литического гомеостаза в процессе развития травматической болезни головного и спинного мозга. Особое внимание уделяется изменениям в системах гемокоагуляции и фибринолиза в различные периоды травматической болезни органов центральной нервной системы. В значительной степени можно считать, что эта работа С. А. Георгиевой явилась «лебединой песней» на ее творческом пути, данью за нереализованную мечту по изучению функций коры большого мозга и подкорковых образований при черепно-мозговых травмах.

-

С. А. Георгиева является автором 285 научных статей, а также учебных пособий и пяти монографий: «Побочное действие лекарств на свертывание крови и фибринолиз» (1979) [9], «Инсулин, свертывание

крови, фибринолиз» (1983) [10], «Гомеостаз, травматическая болезнь головного и спинного мозга» (1993) [11], «Иван Афанасьевич Чуевский» (1995) [12], «Двуликий Янус» (1988) [13].

По заданию Министерства здравоохранения СССР С. А. Георгиевой и ее учениками был написан учебник «Физиология» для учащихся медицинских училищ [14], который выдержал три издания на русском языке, переведен на узбекский [15] и английский языки. В 1988 г. учебник был отмечен золотой медалью ВДНХ.

Труд С. А. Георгиевой высоко оценен государством. Сусанна Артемьева награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями, знаками «Отличнику здравоохранения», «За отличные успехи в работе», почетными грамотами. За большие заслуги в развитии физиологической науки и активную работу в центральном органе Всесоюзного физиологического общества имени И. П. Павлова профессор С. А. Георгиева получила памятную медаль, которой награждались достойнейшие ученые-физиологи страны [16, 17].

Скончалась С. А. Георгиева 2 сентября 2000 г. Осенью 2001 г., накануне 90-летия со дня ее рождения, в вестибюле кафедры физиологии человека Саратовского государственного медицинского университета была установлена мемориальная доска, посвященная профессору С. А. Георгиевой [6, 18].

Профессор С. А. Георгиева принадлежит к числу видных ученых-физиологов нашей страны второй половины ХХ столетия. Она внесла существенный вклад в изучение гемостаза в норме и патологии.

Список литературы Хирургическая школа профессора К. И. Мышкина (к 100-летию со дня рождения)

- Попков B.M., Толстокоров А.С., Курочкина E.H. Профессор К.И. Мышкин (к 95-летию со дня рождения). Саратовский научно-медицинский журнал 2016; 12 (4): 625-7.

- Мышкин К.И. Роль желез внутренней секреции в адаптации организма к операционной травме. Саратов: Изд-во Сарат гос. ун-та, 1978; 184 с.

- Мышкин К.И., Дубошина Т.Б., Толстокоров А.С. Хирургическое лечение язвенной болезни у больных сахарным диабетом. Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова 1991; (5): 38.

- Математическое моделирование в клинической хирургии/под общ. ред. проф. К.И. Мышкина. Саратов, 1969; 112 с.