Хирургические аспекты лечения дивертикулярной болезни толстой кишки, осложненной формированием коловезикального свища

Автор: Сигуа Б.В., Емельяненко А.В., Асатуров А.В., Курков А.А., Глобин А.В.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Клинические случаи

Статья в выпуске: 2 (84), 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. В статье описывается клинический случай, демонстрирующий трудности диагностики и аспекты хирургического лечения дивертикулярной болезни, осложненной формированием коловезикального свища. Обсуждение. Коловезикальный свищ формируется вследствие разрушения стенки дивертикула ввиду хронического воспаления и формирования соустья с соседним органом или окружающей средой. Чаще всего коловезикальные свищи являются следствием осложненного течения дивертикулярной болезни, однако причинами могут также быть воспалительные заболевания толстой кишки, а также опухолевые заболевания кишки или мочевыделительной системы. В ходе диагностики и выбора тактики лечения больных с дивертикулярной болезнью, осложненной формированием коловезикального свища, необходимо участие врачей разных специальностей: колопроктологов, хирургов, урологов и онкологов. Без радикального лечения риск рецидива заболевания крайне высок. В этой связи своевременная диагностика, мультидисциплинарный подход и адекватный объем хирургического вмешательстваявляются залогом успешного лечения пациентов с коловезикальными свищами. Заключение. Хирургическое вмешательство при осложненных формах дивертикулярной болезни является единственным возможным вариантом радикального лечения, при этом выбор доступа и объема вмешательства должен определяться индивидуально в каждом случае и учитывать распространенность процесса, анатомические особенности и опыт хирурга.

Дивертикулярная болезнь, коловезикальный свищ, диагностика, хирургическое лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/142238971

IDR: 142238971 | УДК: 616.34-007.64 | DOI: 10.17238/2072-3180-2023-2-110-115

Текст научной статьи Хирургические аспекты лечения дивертикулярной болезни толстой кишки, осложненной формированием коловезикального свища

В настоящее время дивертикулез ободочной кишки является одним из наиболее распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта, часто его называют «болезнью западной цивилизации», так как максимальная частота регистрируется в промышленно развитых регионах мира [1,2]. На протяжении всего ХХ века в США и Западной Европе отмечено увеличение числа случаев дивертикулярной болезни (ДБ) более чем в 10 раз.

Частота развития осложнений этого заболевания, по данным разных авторов, варьируется от 5 до 25 % [3]. Свищи ободочной кишки, как осложнение ДБ, по данным литературы встречаются в 5–33 % наблюдений [4]. Развиваются они вследствие разрушения стенки дивертикула ввиду хронического воспаления и формирования соустья с соседним органом или окружающей средой.

Коловезикальные свищи примерно в половине наблюдений являются следствием ДБ, еще около 15 % местно-распространенного рака толстой кишки и в 9–16 % болезни Крона [5]. Следует также отметить, что в 5 % случаев это осложнение является следствием заболеваний мочевыделительной системы, как правило, опухолевых. К другим, более редким, причинам возникновения коловезикальных свищей относят травмы, туберкулез кишечника, местно-распространенный рак шейки матки и осложнения острого аппендицита [6]. Именно разнообразием причин формирования свищей обусловлены трудности, возникающие на диагностическом этапе. Нередко точная причина неясна вплоть до интраоперационный оценки или даже результатов гистологического исследования операционного материала.

Особенностью данного осложнения ДБ является и то, что консервативная терапия, как правило, малоэффективна даже при условии выполнения колостомии. Если заживление свища и происходит, то при восстановлении пассажа по толстой кишке без резекции патологического участка, сохраняется крайне высокий риск рецидива, частота которого достигает 16–87 % [3, 7].

Следует отметить, что в ходе диагностики и разработки тактики лечения больных ДБ, осложненной коловезикальными свищами, неизбежно взаимодействуют врачи разных специальностей: колопроктологи, хирурги, урологи и онкологи. Своевременная диагностика, безусловный мультидисциплинарный подход и адекватный объем хирургического вмешательства являются залогом успешного лечения пациентов с коловези-кальными свищами.

Трудности диагностики осложненной формы ДБ, а также аспекты хирургического лечения представлены в следующем клиническом наблюдении.

В ООО «Адамант Медицинская Клиника» 10. 09. 2022 года обратился мужчина 58 лет с жалобами на тянущие боли внизу живота, учащенное мочеиспускание, выделение газа при мочеиспускании, каловой примеси в моче.

Из анамнеза заболевания известно, что данные жалобы беспокоят в течение последних 3–4 месяцев. Обратился к урологу по месту жительства, при лабораторном обследовании выявлена лейкоцитурия и, в связи с этим, клиническая картина была трактована как инфекция мочевых путей (ИМП), простатит. Назначена антибактериальная, противовоспалительная терапия с незначительным положительным эффектом в виде снижения болевого синдрома. Однако неприятный и порой зловонный запах мочи и выделение газа при мочеиспускании сохранялись.

При поступлении в клинику в общем анализе мочи также выявлена лейкоцитурия, остальные лабораторные показатели в пределах референсных значений. При ультразвуковом исследовании (УЗИ) органов мочевой системы от 10.09.2022 года – почки без особенностей, предстательная железа имеет четкий и ровный контур, объемом 45 см3. Мочевой пузырь имеет четкий и ровный контур, за исключением верхне-боковой его стенки слева, где определяется наличие утолщения стенки мочевого пузыря с эндофитным образованием до 7–10 мм.

Учитывая наличие пневматурии и образования в области левой боковой стенки заподозрена опухоль мочевого пузыря с инвазией в толстую кишку с формированием пузырно-кишечного свища.

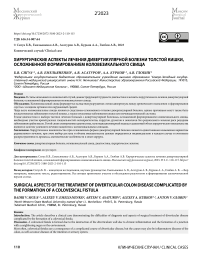

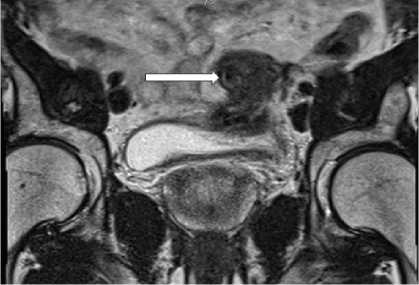

Выполнена магнитно-резонансная томография (МРТ) органов малого таза с в/в контрастированием (13. 09. 2022), по данным которой в области сигмовидной кишки и левой верхне-боковой стенки мочевого пузыря определяется инфильтрат до 15 см, также определяется наличие воздуха в полости мочевого пузыря. При контрастном усилении очагов патологического накопления контраста не выявлено (рис. 1, 2).

Рис. 1, 2. МР-томограмма органов малого таза с контрастным усилением во фронтальной и сагиттальной плоскостях. Определяется инфильтрат в области верхне-левой стенкой мочевого пузыря и сигмовидной кишкой, наличие воздуха в мочевом пузыре (указаны стрелками)

Fig. 1, 2 . MR-tomogram of the pelvic organs with contrast in the frontal and sagittal planes. Infiltration in the upper-left wall of the bladder and sigmoid colon is determined, the presence of air in the bladder (indicated by arrows)

Учитывая наличие инфильтрата с формированием пузырно-кишечного свища принято решение о продолжении диагностического поиска с целью установки генеза заболевания уретероцистоскопии и видеоколоноскопии (ВКС).

При уретроцистоскопии от 15. 09. 2022 уретра без особенностей, на левой боковой стенке мочевого пузыря ближе к верхушке определяется участок измененной слизистой по типу буллезного отека. Выполнена ТУР-биопсия (трансуретральная резекция) из этой зоны. При гистологическом исследовании – картина хронического воспаления, признаков опухоли мочевого пузыря не выявлено.

По данным ВКС от 15. 09. 2022 в области сигмовидной кишки определяется сужение просвета непреодолимое инструментом. В области сужения определяется инфильтрат, также выполнена биопсия. При гистологическом заключении картина сигмоидита.

С учетом клинических данных, лабораторно-инструментальных данных у пациента имеет воспалительный инфильтрат в проекции сигмовидной кишки с формированием коловези-кального свища. Пациент обсужден на консилиуме, учитывая невозможность исключить злокачественный характер процесса, а также во избежание развития других осложнений, принято решение о выполнении оперативного вмешательства.

30.09.2022 года пациенту выполнена операция – лапаротомия. Разобщение коловезикального свища, резекция сигмовидной кишки с формированием колоректального анастомоза, ушивание дефекта мочевого пузыря.

Представляем выписку из протокола операции:

«… выполнена срединная средне-нижняя лапаротомия. При ревизии в брюшной полости выпота нет. В левой половине ободочной кишки, сигмовидной кишке множественные дивертикулы без признаков воспаления. В области дистальной трети сигмовидной кишки пальпируется плотный инфильтрат 7х3х3 см, плотно спаянный с дном мочевого пузыря. Толстая кишка дистальнее и проксимальнее инфильтрата не расширена, тонкая кишка спавшаяся. Других патологических изменений в брюшной полости не выявлено.

Мобилизована сигмовидная кишка с участком, несущим свищ, и, отступя от инфильтрата в дистальном направлении 7 см, а в проксимальном – 10 см, кишка резецирована. Свищ разобщен, резецированная часть сигмовидной кишки отправлена на патогистологическое исследование. Дополнительно иссечен свищевой канал в стенке мочевого пузыря, мочевой пузырь ушит двухрядным швом.

Сформирован двухрядный колоректальный анастомоз. Герметичен, проходим. Санация брюшной полости. Дренирование малого таза...»

При гистологическом исследовании картина дивертикулярной болезни сигмовидной кишки с признаками дивертикулита, выраженным воспалительным компонентом, неравномерным утолщением, отеком и фиброзом мышечного и подслизистого слоя, очаговой деструкцией всех слоев стенки с формированием свищевого хода.

Течение раннего послеоперационного периода без особенностей. Дренаж из брюшной полости удален на 3-е сутки после операции. Мочевой катетер удален на 10-е сутки после контрольной цистографии – затека контрастного вещества за пределы мочевого пузыря не определяется (рис. 3).

Рис. 3. Цистограммы в прямой и боковой проекциях на 10-е сутки после операции

Fig. 3. Cystograms in direct and lateral projections on the 10th day after surgery

Пациент выписан в удовлетворительном состоянии на 11-е сутки после операции под наблюдение хирурга, уролога по месту жительства.

Обсуждение

Диагностика коловезикального свища, в целом, не представляет затруднений. Наиболее характерными симптомами является фекалурия и пневматурия. При наличии стойкой бактериурии и отсутствии эффекта от антибактериальной терапии, сохраняющемся учащенном и болезненном мочеиспускании следует также заподозрить наличие патологического сообщения между мочевым пузырем и кишкой.

Для визуализации свища применяется ВКС, МРТ и компьютерная томография. Данные методы позволяют не только визуализировать свищ, но также и спланировать объем предстоящей операции.

Лечение коловезикального свища только оперативное. Наиболее часто используется традиционный оперативный доступ, а сам объем оперативного вмешательства заключается в разобщении свища, иссечении свищевого дефекта мочевого пузыря с последующей резекцией свищенесущего участка ободочной кишки с формированием первичного анастомоза или колостомы.

Современные исследования указывают на все большее место лапароскопии в лечения ДБ, указывая на достаточную безопасность и низкий уровень послеоперационных осложнений [8]. Лапароскопический доступ, хотя и имеет коэффициент конверсии порядка 5–40 %, может уменьшить продолжительность пребывания в стационаре.

Известно, что многие хирурги опасаются первичных анастомозов при коловезикальной фистуле, объясняя это высо- ким риском несостоятельности. В некоторых исследованиях есть данные, что нет никакой разницы между пациентами, перенесшими операцию типа Гартмана с более поздним восстановлением непрерывности кишки по сравнению с резекцией и первичным анастомозом [9, 10]. В данной ситуации важна полная резекция пораженной части кишки, в таком случае риск несостоятельности минимален. Рецидивы при этом редки, но встречаются у 14 % пациентов, которым выполнена неполная резекция кишки [11].

Хирургический этап на мочевом пузыре обычно заключается в иссечении свища и ушивании стенки мочевого пузыря. Однако некоторые источники и сообщают о заживлении свищевого дефекта мочевого пузыря во всех или большинстве случаев и без его ушивания [3, 12, 13]. У 24–31 % пациентов отмечается та или иная форма сложного восстановления (длительная катетеризация, затеки мочи в паравезикальное пространство). Другие исследования выступают за восстановление мочевого пузыря только тогда, когда дефект пальпируется или виден, что отмечается примерно в 23 % случаев [14, 15].

Продолжительность катетеризации мочевого пузыря в послеоперационном периоде сильно различается в разных сообщениях. Как правило, мочевой катетер должен быть удален в диапазоне от 7 до 14 дней [13, 14].

Заключение

Настоящий клинический случай призван продемонстрировать трудности диагностики, когда диагноз до операции часто остается не ясен, а также подчеркивает необходимость хирургического вмешательства при осложненных формах дивертикулярной болезни как единственного возможного варианта радикального лечения.

Выбор оперативного доступа при этом осуществляется строго индивидуально, должен обосновываться не только распространенностью процесса и анатомическими особенностями, но и опытом хирурга. Вне зависимости от выбора хирургического доступа объем оперативного вмешательства при лечении пациентов с коловезикальными свищами остается неизменным и заключается в разобщении свища, иссечении свищевого дефекта мочевого пузыря с последующей резекцией свищенесущего участка кишки и формированием первичного анастомоза или колостомы. Формирование первичного анастомоза является допустимым и безопасным при условии отсутствии рисков несостоятельности (нет признаков абсцедирования параколярной клетчатки, возможность сформировать анастомоз без натяжения).

Таким образом, своевременное, а, главное, адекватное по объему оперативное вмешательство позволяет в полной мере рассчитывать на положительный результат в лечении пациентов с осложненным течением дивертикулярной болезни.

Список литературы Хирургические аспекты лечения дивертикулярной болезни толстой кишки, осложненной формированием коловезикального свища

- Floch M. H., White J. A. Management of diverticular disease is changing. World J. Gastroenterol., 2006, Vol. 12 (20), pp. 3225-3228.

- Земляной В. П., Сигуа Б. В., Никифоренко А. В., Латария Э. Л., Шарвадзе К. О., Дадалов С. А. Особенности хирургического лечения поздних осложнений дивертикулярной болезни ободочной кишки. Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, 2017. Т. 9. № 2. С. 121-124.

- Шелыгин Ю. А., Ачкасов С. И., Москалев А. И., Лихтер М. С., Зароднюк И. В., Скридлевский С. Н., Трубачева Ю. Л. Толстокишечно-мочепузырные свищи как осложнение дивертикулярной болезни. Урология, 2013. № 1. С. 17-23.

- Ачкасов С. И., Москалёв А. И., Жученко А. П., Орлова Л. П., Зароднюк И. В., Скридлевский С. Н., Маркова Е. В., Лихтер М. С., Трубачёва Ю. Л., Джанаев Ю. А. Свищи ободочной кишки как осложнение дивертикулярной болезни. Колопроктология. 2011. № 4 (38). С. 11-20.

- Melchior S., Cudovic D., Jones J., Thomas C., Gillitzer R., Thüroff J. Diagnosis and surgical management of colovesical fistulas due to sigmoid diverticulitis. J Urol., 2009, № 182 (3), pp. 978-82.

- Garcea G., Majid I., Sutton C. D., Pattenden C. J., Thomas W. M. Diagnosis and management of colovesical fistulae; six-year experience of 90 consecutive cases. Colorectal Disease, 2006, № 8 (4), pp. 347-352.

- Тимербулатов В. М., Мехдиев Д. И., Меньшиков А. М., Верзакова И. В., Михеева Э. А., Ковальская С. Ф., Галлямов А. Х. Лечебная тактика при дивертикулярной болезни толстой кишки. Хирургия, 2000. № 9. С. 48-51.

- Cirocchi R., Cochetti G., Randolph J., Listorti C., Castellani E., Renzi C., Fingerhut A. Laparoscopic treatment of colovesical fistulas due to complicated colonic diverticular disease: a systematic review. Techniques in Coloproctology, 2014, № 18 (10), pp. 873-885.

- Lynn E. T., Ranasinghe N. E., Dallas K. B., Divino C. M. Management and Outcomes of Colovesical Fistula Repair. The American Surgeon, 2012, № 78 (5), pp. 514-518.

- Kirsh G. M., Hampel N., Shuck J. M., Resnick M. I. Diagnosis and management of vesicoenteric fistulas. Surg Gynecol Obstet, 1991, № 173, pp. 91-97.

- Driver C. P., Anderson D. N., Findlay K., Keenan R. A., Davidson A. I. Vesico-colic fistulae in the Grampian region: presentation, assessment, management and outcome. Journal of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, 1997, № 42 (3), pp. 182-185.

- Menenakos E., Hahnloser D., Nassiopoulos K., Chanson C., Sinclair V., Petropoulos P. Laparoscopic surgery for fistulas that complicate diverticular disease. Langenbeck’s archives of surgery, 2003, № 388 (3), pp. 189-193.

- Moya M. A., Zacharias N., Osbourne A., Butt M. U., Alam H. B., King D. R., McGovern F., Velmahos G. C. Colovesical fistula repair: is early Foley catheter removal safe? The Journal of surgical research, 2009, № 156 (2), pp. 274-277.

- Ferguson G. G., Lee E. W., Hunt S. R., Ridley C. H., Brandes S. B. Management of the bladder during surgical treatment of enterovesical fistulas from benign bowel disease. Journal of the American College of Surgeons, 2008, № 207 (4), pp. 569-572.

- Woods R. J., Lavery I. C., Fazio V. W., Jagelman, D. G., Weakley F. L. Internal fistulas in diverticular disease. Diseases of the colon and rectum, 1988, № 31 (8), pp. 591-596.