Хирургические аспекты механической желтухи калькулезной этиологии

Автор: Майоров М.М.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.7, 2012 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ эффективности и безопасности различных способов декомпрессии билиарного тракта у больных желчнокаменной болезнью, осложненной механической желтухой. Выполнен клинический эксперимент на лабораторных животных с морфологической и биохимической оценкой.

Механическая желтуха, холедохолитиаз, эндоскопическая папиллосфинктеротомия, адреналин, норадреналин, дофамин, коэффициент адреналин/норадреналин, 11-оксикортикостероид, коэффициент 11-оксикортикостероид/адреналин, гистамин, серотонин

Короткий адрес: https://sciup.org/140188039

IDR: 140188039 | УДК: 616.36-008.5-089.15.006

Текст научной статьи Хирургические аспекты механической желтухи калькулезной этиологии

Одной из самых сложных проблем неотложной хирургии является лечение больных с нарушениями желчеоттока различной этиологии. Основным проявлением этих заболеваний является механическая желтуха, возникающая вследствие обструкции желчных протоков [7]. Наиболее частыми причинами механической желтухи являются холедохолитиаз, опухолевые поражения органов панкреатобилиарной зоны, рубцовые стриктуры гепатохоледоха [2]. Последнее десятилетие характеризовалось значительным ростом числа больных, страдающих желчнокаменной болезнью [3]. Примерно четверть населения старше 60 лет и треть населения старше 70 лет имеет желчные камни [5]. Увеличение числа пациентов с желчекаменной болезнью привело за последние годы к значительному росту случаев холедохолитиаза среди лиц пожилого и старческого возраста [13]. Холедохолитиаз встречается у 5–18% больных с камнями желчного пузыря [4]. Естественно, увеличилось (до 80%) и количество больных с осложненными формами желчнокаменной болезни в виде механической желтухи [8]. При желтухе, возникшей в результате непроходимости желчных путей, хирургическое вмешательство является единственным и необходимым методом восстановления пассажа желчи в двенадцатиперстную кишку. Несмотря на прогрессивное развитие хирургии, операции, выполняемые на высоте желтухи, сопровождаются большим числом осложнений, летальность достигает 15–30% [9]. Сопутствующие заболевания, обусловливающие высокий риск операций у пациентов пожилого и старческого возраста, регистрируются у 80–100% таких больных, при этом каждый 3-й пациент имеет от 2 до 5 сопутствующих заболеваний. Вышеуказанная патология не только усугубляет общее состояние, но и служит причиной более раннего перехода имеющихся нарушений в стадию декомпенсации [1]. Послеоперационная летальность у лиц пожилого и старческого возраста, оперированных на высоте желту- хи, в 3–10 раз выше по сравнению с таковой у больных более молодого возраста [10]. В связи с этим стали более широко применяться малоинвазивные способы лечения, позволяющие добиться максимального результата при минимальной операционной травме [6].

Цель исследования

Проанализировать эффективность и безопасность различных способов декомпрессии билиарного тракта у больных с желчнокаменной болезнью, осложненной механической желтухой.

Материалы и методы

Основу работы составили клинические наблюдения и специально проведенные исследования 554 пациентов с механической желтухой калькулезной этиологии, которые находились на лечении в клинике госпитальной хирургии в период с 1995 года по 2009 год. Среди них: 425 женщин (76,7%) и 129 мужчин (23,3%) в возрасте от 19 до 94 лет (средний возраст составил 63,8±7,8 года). Все пациенты по возрасту были разделены на 3 группы: до 60 лет – 153 человека (27,7%), от 61 до 74 лет – 232 человек (41,8%), 75 лет и старше – 169 человек (30,5%). Распределение больных по возрасту свидетельствует о значительном преобладании больных пожилого и старческого возраста.

Всем больным при поступлении выполнялись клинические и биохимические анализы крови, ультразвуковое исследование брюшной полости с оценкой состояния печени, желчного пузыря, внепеченочных желчных ходов и поджелудочной железы. При наличии показаний выполнялась фиброгастродуоденоскопия с осмотром большого дуоденального сосочка. Основными задачами предварительного обследования было выявление причины и уровня обтурации желчных протоков, определение степени деструктивно-воспалительных изменений стенки желчного пузыря и перивезикальных

Рис. 1. Пациент Д. 55 лет с дистальным блоком холедоха, механической желтухой

тканей, наличие камней в желчном пузыре, состояние поджелудочной железы.

В 100% случаев причиной желтухи был холедохо-литиаз, в 9,3% случаев сочетающийся со стриктурой большого дуоденального сосочка или дистальной части холедоха. В одном случае, при наличии камней холедоха, имел место стеноз холедоходуоденоанастомоза, и в одном случае аналогичная картина наблюдалась при стенозе холедохоеюноанастомоза, состояние после панкреатодуоденальной резекции.

У 285 больных холедохолитиаз сочетался с острым холециститом (51,4%). Картина острого деструктивного холецистита, требующая решения вопроса о срочном или экстренном оперативном вмешательстве, наблюдалась у 77 из этих больных (27,1%). У 154 пациентов механическая желтуха развилась на фоне хронического воспаления желчного пузыря (27,9%). У 18 больных холедохолитиаз протекал без признаков воспаления желчного пузыря (3,2%). У 175 пациентов была клиника гнойного холангита (31,6%). В остальных 97 случаях (17,5%) развитие данного заболевания наблюдалось после выполненной ранее холецистэктомии.

Диагноз механической желтухи ставился на основании клинических проявлений, данных ультразвукового исследования, биохимических анализов крови. Продолжительность желтухи колебалась от суток до 3 месяцев.

Для выявления механизмов хирургической агрессии при лечении данного контингента больных выполнен эксперимент на 42 беспородных крысах-самцах массой 220–250 г. Все животные были поделены на 3 группы. В первой группе крысам выполнена лапаротомия (рассечение передней брюшной стенки). Во второй – лапаротомия сочеталась с ревизией брюшной полости. Третья группа – контрольная. В каждой экспериментальной группе было не менее 6 животных. Во всех группах выполнялось биохимическое исследование крови на предмет определения показателей симпатоадреналовой системы и морфологическое исследование печени, почек и надпочечников на первые, вторые и третьи сутки после лапаротомии. Среди биохимических показателей определялись: адреналин, норадреналин, дофамин [12], «адреналиновый» коэффициент (соотношение адреналин/норадреналин), 11-оксикортикостероид, «надпочечниковый» коэффициент (соотношение 11-оксикортикостероид/адреналин), гистамин, серотонин [11].

Результаты исследования и их обсуждение

Хирургическая тактика определялась исходной билиарной гипертензией, степенью ее нарастания, которая аргументировалась в основном данными ультразвукового исследования и показателями билирубина в крови. Тяжесть состояния больных с механической желтухой в значительной степени усугублялась наличием сопутствующей соматической патологии у 73,4% пациентов. Наряду с типичными для больных пожилого и старческого возраста заболеваниями сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца – 320 (57,8%), артериальная гипертензия – 354 (63,9%) у ряда пациентов имела место патология легких (хронические обструктивные заболевания – 76 (13,7%)), почек (гломерулонефрит, пиелонефрит), варикозная болезнь вен нижних конечностей – 120 (21,6%) и сахарный диабет – 69 (12,4%).

У 267 больных (74% случаев) первым этапом лечения выполнялась эндоскопическая папиллосфинктеро-томия, которая позволила восстановить отток желчи в двенадцатиперстную кишку и выполнить эндоскопическую санацию холедоха. У 164 больных (61,4% случаев) эндоскопическая папиллосфинктеротомия явилась окончательным методом хирургической коррекции в период данной госпитализации. В остальных случаях разрешение механической желтухи проводилось классическими методами в виде выполнения полостных операций. Хирургическое пособие заключалось в холе-дохолитотомии, восстановлении проходимости холедоха. Наружное дренирование холедоха выполнено у 43 больных (41,7% случаев), глухой шов холедоха наложен у 17 пациентов (16,5% случаев), билиодигестивный анастомоз – у 9 больных (8,7% случаев). В остальных случаях операция была завершена только холецистэктомией, ввиду эффективности ранее выполненной эндоскопической папиллосфинктеротомии. Летальные исходы наблюдались у 4 (0,7%) больных старше 70 лет после выполнения полостных операций.

Анализ полученных данных показал, что одной из причин летальных исходов помимо наличия механической желтухи, по-видимому, является хирургическая агрессия, особенно у больных пожилого и старческого возраста. Это послужило поводом для проведения экспериментального исследования.

Установлено что выполнение только одной лапаротомии приводит к морфологическим изменениям в печени, почках, надпочечниках, которые заключались в

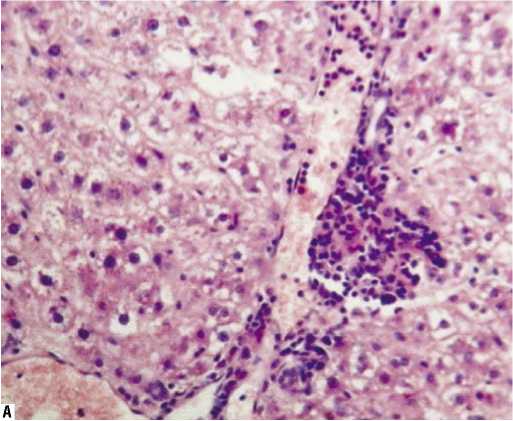

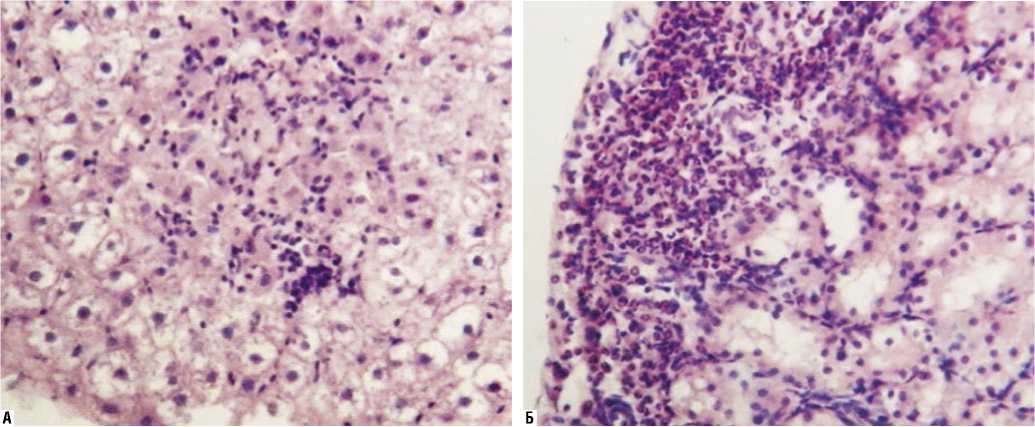

Рис. 2. Состояние печени и почках через сутки после проведенной лапаротомии с ревизией брюшной полости. А – Диффузная гидропическая и зернистая дистрофия гепатоцитов, резкое полнокровие поддольковой вены. Б – в паранефральной клетчатке видны небольшие скопления лейкоцитов (показаны стрелкой); зернистая дистрофия эпителия почечных канальцев, в просвете - белковые массы. х 160, окраска - гематоксилином и эозином

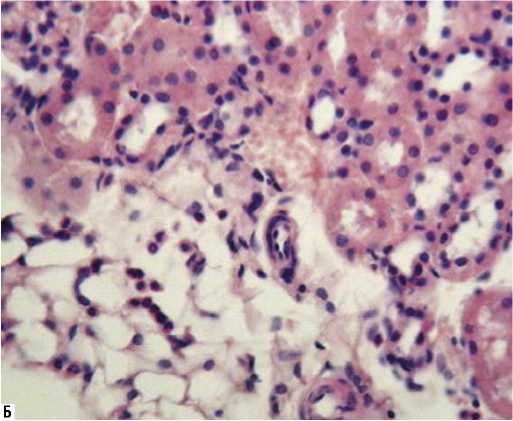

Рис. 3. Состояние печени через двое суток после лапаротомии с ревизией брюшной полости. А – выраженная диффузная гидропическая дистрофия и мелкоочаговые некрозы паренхимы (показаны стрелками). Б – капсула почки утолщена и диффузно инфильтрирована лейкоцитами; почечные канальцы с вакуолизированной цитоплазмой, кариолизис. х 160, окраска - гематоксилином и эозином

появлении начальных дистрофических изменений гепатоцитов и нефроцитов, появлении зернистых цилиндров в почечных канальцах, а также в стирании границ коркового и мозгового слоя надпочечников.

При сочетании лапаротомии и ревизии брюшной полости, морфологические изменения приобретали четкую патологическую направленность, которые нарастали по мере увеличения срока наблюдения. Через сутки после лапаротомии с ревизией брюшной полости происходило прогрессирование выраженной гидропической (вплоть до баллонной) и зернистой дистрофии печени и почек. Наблюдались и расстройства кровообращения в органах в виде гиперемии вен. Развивались лейкоцитарные стазы и «краевое стояние» лейкоцитов с начальными проявлениями лейкодиапедеза (в капсуле почки, паранефральной клетчатке и жировой ткани около надпочечника).

Через двое суток в печени появились мелкоочаговые некрозы, в почках – фокальные некрозы клеток, а в коре надпочечника – отложения липофусцина. В паранефрии, капсуле почки и жировой ткани надпочечника значительно нарастала инфильтрация лейкоцитами с развитием в указанных местах острого воспаления.

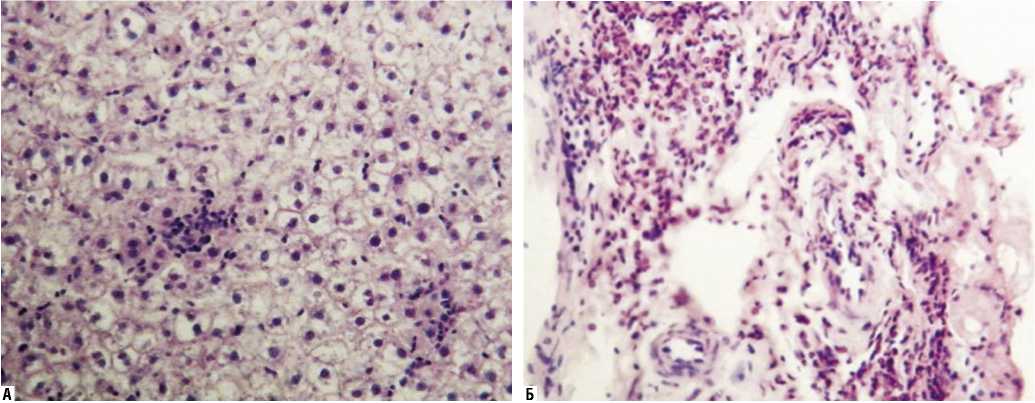

Через трое суток присоединялось проникновение лейкоцитарного инфильтрата со стороны фиброзной капсулы почки на корковый слой, развитие интерстициального острого нефрита по ходу лоханок и чашечек и увеличение площади очагов некроза в печени.

Рис. 4. Состояние печени, почек через трое суток после лапаротомии с ревизией брюшной полости. А – гидропическая дистрофия с признаками баллонной дистрофии (показана стрелкой); некроз паренхимы печени (показан стрелкой). Б – диффузная инфильтрация сегментоядерными лейкоцитами капсулы и коркового слоя почки; гидропическая дистрофия с кариолизисом клеток эпителия извитых канальцев (показано стрелкой). х 200, окраска – гематоксилином и эозином

В биохимическом анализе крови у животных на первые сутки после выполнения лапаротомии отмечалось повышение уровня адреналина (на 34,0%, р<0,05), 11-оксикортикостероида (на 50,6%, р<0,05), гистамина (на 33,0%, р<0,05). Умеренное повышение – адреналинового (на 22,0%) и надпочечникового (на 20,0%) коэффициентов, снижение уровня дофамина (на 17%). Содержание норадреналина и серотонина при этом не изменялось.

При сочетании лапаротомии с ревизией брюшной полости на первые сутки отмечалось более значительное повышение уровня адреналина (на 47,0%, р<0,05) и гистамина (на 51,0%, р<0,05), чем в 1 группе, в сочетании с нарастанием норадреналина (на 29,0%), серотонина (на 24,5%), 11-оксикортикостероида (на 49,4%). Уровень дофамина снижался (на 17,0%), надпочечниковый коэффициент не изменялся.

На вторые сутки после лапаротомии в динамике уровень адреналина, норадреналина и серотонина не изменялся в сравнении с первыми сутками. Содержание дофамина, 11-оксикортикостероида и надпочечниковый коэффициент начинают снижаться. Гистамин и адреналиновый коэффициент умеренно нарастали.

При сочетании лапаротомии с ревизией брюшной полости на вторые сутки резко нарастал уровень адреналина (на 70,0%, р<0,05) и гистамина (на 79,0%, р<0,05). Количество серотонина, дофамина и адреналиновый коэффициент умеренно нарастали по сравнению с первыми сутками. Уровень 11-оксикортикостероида резко падал (на 37,0%), вследствие чего значительно уменьшался надпочечниковый коэффициент.

На третьи сутки после лапаротомии отмечалась нормализация уровня всех исследуемых биохимических параметров.

При сочетании лапаротомии с ревизией брюшной полости продолжался рост уровня гистамина (на 123,0%, р<0,05) и дофамина (на 47,0%). У остальных показателей появлялась тенденция к снижению значений, но оставались повышенными по сравнению к контрольной группе.

Таким образом, принимая во внимание данные эксперимента, одним из механизмов хирургической агрессии при механической желтухе в значительной степени является повышение активности симпато-адреналовой системы и концентрации в плазме крови биологически активных веществ. Эти моменты, по-видимому, причастны к появлению дистрофических и некробиотических изменений в печени, почках и надпочечниках.

Данные эксперимента свидетельствуют о целесообразности разрешения механической желтухи малоинвазивными методами. При восстановлении оттока желчи после папиллосфинктеротомии, более предпочтительным является холецистэктомия из минидоступа, или лапароскопическая холецистэктомия.

Шулутко – М.: ГЭОТАР-Медиа. – 2009; 178 с.

Список литературы Хирургические аспекты механической желтухи калькулезной этиологии

- Алиев М.А. Лапароскопическая холецистэктомия при калькулезном холецистите у больных с сопутствующими заболеваниями/Алиев М.А. [и др.]//Эндоскопическая хирургия. 1999. № 1. С. 39-41.

- Алтыев Б.К. Комплексное лечение гнойного холангита у больных неопухолевой обструкции внепеченочных желчных протоков./Б.К. Алтыев [и др.]//Анн. хирургич. гепатологии. 2003. Т. 3, № 3. -30 с.

- Балалыкин А.С. ЭРПХГ, ЭПТ и чреспапиллярные операции успехи и проблемы: сборник тезисов 3-го Московского межд.ународного конгресса по эндоскопической хирургии./А.С. Балалыкин//М., 2005. -С. 22-24.

- Гальперин Э.И. Руководство по хирургии желчных путей./Э.И. Гальперин, П.С. Ветшев -М.: Видар-М. -2006. -221 с.

- Дадвани С.А. Желчнокаменная болезнь./С.А. Дадвани, П.С. Ветшев, А.М. Шулутко -М., 2000.

- Дадвани С.А. Желчнокаменная болезнь./С.А. Дадвани, П.С. Ветшев, А.М. Шулутко -М.: ГЭОТАР-Медиа. -2009; 178 с.

- Данович А.Э. Роль ЭРПХГ в диагностическом алгоритме заболеваний панкреатобилиарной системы/А.Э. Данович, Г.П. Рычагов, П.М. Назаренко//Анн. хирургич. гепатологии. -2004. -Т. 3, № 3. -С. 55-56.

- Дунаевская С.С. Взгляд на проблему лечения больных механической желтухой неопухолевого генеза/С.С. Дунаевская, Ю.С. Винник, Е.В. Дябкин//Сибирский медицинский журнал (г. Томск)., 2008, № 4 С. 35-39.

- Заруцкая Н.В. Хирургическое лечение больных желчнокаменной болезнью, осложненной механической желтухой./Н.В. Заруцкая, В.В. Бедин, В.И. Подолужный//Сибирский медицинский журнал (г. Томск). -2007; 22 (2): 11-14.

- Мачулин Е.Г. Механическая желтуха неопухолевого генеза./Е.Г. Мачулин -Минск. -2000; 160 с.

- Меньшиков В.В. Методы клинической биохимии гормонов и медиаторов./В.В. Меньшиков -М.: Москва, 1974. -233 с.

- Осинская В.О. Исследование обмена адреналина и норадреналина в тканях животного организма/В.О. Осинская.//Биохимия. -1977. -№ 3. -С. 537-539.

- Сотниченко Б.А. Факторы операционного риска у больных холедохолитиазом пожилого и старческого возраста/Б.А. Сотниченко [и др].//Анналы хирургической гепатологии. 2002. Т. 7, № 2. С. 64-69.