Хирургические методы коррекцииполо-варусной деформации стопы 3 степени

Автор: Шестерня Н.А., Мацакян А.М., Процко В.Г.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Статья в выпуске: 4 (30), 2017 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время варусная деформация стоп считается одной из наиболее распространенных в структуре заболеваний стопы и голеностопного сустава. При данном виде деформации стопа имеет характерное половарусное искривление, что сопровождается отклонением переднего отдела стопы внутрь и развитием косолапости.Цель настоящего исследования состоит в улучшении результатов оперативного лечения, анализе системы методик оперативного лечения и от- работки алгоритма выбора наиболее оптимальных вариантов оперативного лечения при 3-й стадии развития половарусной деформации стопы.Нами обобщен клинический опыт оперативного лечения 145 пациентов с поло-варусной деформацией стоп 3 степени, которым выполнено 177 оперативных вмешательств.Анализ отдаленных результатов хирургического лечения показал, что индивидуальный подход при таких тяжелых деформациях, в зависимо- сти от вовлеченности отдела стопы, сочетание операций как на костях, так и на мягких тканях, обеспечивали благоприятное течение послеопера- ционного периода и более раннее начало реабилитации.

Половарусная деформация, остеотомия, артродез, стопа

Короткий адрес: https://sciup.org/142212803

IDR: 142212803 | УДК: 617.3

Текст научной статьи Хирургические методы коррекцииполо-варусной деформации стопы 3 степени

В настоящее время варусная деформация стоп считается одной из наиболее распространенных в структуре заболеваний стопы и голеностопного сустава [1, 4, 10]. При данном виде деформации стопа имеет характерное плосковарусное искривление, что сопровождается отклонением переднего отдела стопы внутрь и развитием косолапости. Кроме того, для данного вида деформации характерна О-образная форма голеней, при которой голени имеют наружную выпуклость, а в наиболее тяжелых случаях развивается смещение бедра наружу [3, 5, 7, 9].

Варусная деформация стоп может носить как врожденный, так и приобретенный характер. Основными причинами варус-ной деформации стоп являются разнообразные нарушения обмена веществ, а также различные заболевания костной системы, вследствие которых происходит нарушение прочности костной ткани [2, 6, 8].

Сложные анатомо-функциональные особенности стопы и высокая частота встречаемости поло-варусной деформации в популяции обуславливают актуальность развития оперативных методов лечения данного вида патологии. В данной работе представлен наш опыт хирургического лечения поло-варусной деформации стопы 3 степени.

Характеристика больных и проведенных оперативных вмешательств

Нами обобщен клинический опыт оперативного лечения 145 пациентов с поло-варусной деформацией стоп 3 степени, которым выполнено 177 оперативных вмешательств. Характеристика прооперированных больных по полу и возрасту приведена в таблице 1.

Таблица 1

Возрастная и половая характеристика пациентов

|

Пол |

Возраст больных |

||||||

|

До 20 |

21-30 |

31-40 |

41-50 |

51-60 |

61-70 |

Всего |

|

|

Муж. |

10 |

17 |

10 |

12 |

11 |

3 |

63 |

|

Жен. |

11 |

22 |

20 |

14 |

10 |

5 |

82 |

|

Всего |

21 |

39 |

30 |

26 |

21 |

8 |

145 |

Всем больным проводились мероприятия комплексной диагностики, в составе которой выполняли клиническое обследование, рентгенографию. Ряду пациентов в рамках дополнительного обследования проводили электронейромиографию. Кроме того, обосновать диагноз большинству пациентов помогли изучение неврологического статуса, результаты МРТ, миелография, артериография, а также генетическое исследование.

При выборе метода оперативного лечения использовали критерии, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

Критерии оценки деформации полой стопы 3 степени при выборе типа оперативного вмешательства

|

Критерии оценки |

3 степень (средней тяжести) |

|

Морфология |

Удлинение и дегенеративное изменение сухожилий и мышц |

|

Вовлеченность отделов стопы |

Средего, переднего и заднего |

|

Боль |

Болевой синдром резко ограничивает передвижение пациента |

|

Проба на носках |

Невозможно выполнить пробу. Варусное положение заднего отдела стопы. |

|

Проба ходьбы на пятках |

Не возможна |

|

Варусная деформация и артроз голеностопного сустава |

Умеренный |

|

Высота свода |

Более 25 мм |

|

Аддукция переднего отдела стопы |

Аддукция, пронация и флексия выражены |

|

Деформация большого пальца стопы |

Вывих к тылу, гиперэкстензия в плюснефаланговом суставе |

|

Поперечный свод стопы |

Веерообразное распластывание плюсневых костей |

|

Укорочение подошвенного апоневроза |

Выраженное |

|

Натяжение Ахиллова сухожилия |

Выраженное напряжение с упругой деформацией заднего отдела стопы |

|

Ограничение подвижности в подтаранном суставе |

Значительное |

|

Ограничение движений в голеностопном суставе |

Ограничены |

|

Варусное положение пяточной кости |

Эластичное |

|

Дисбаланс мышц сгибателей и разгибателей |

В среднем отделе стопы увеличивается угол между осью таранной и первой плюсневой костей |

|

Нарушения со стороны заднего отдела стопы |

Смещение пяточной кости в варус-ное положение |

|

Рентгенографические изменения: угол половарусной стопы (Угол Meary); Тест «Coleman block» |

Около 15° положительный |

|

Электронейромиография: |

Отсутствие рефлексов |

|

Атрофия клеток передних рогов в поясничном и шейном отделе спинного мозга |

В зависимости от локализации и характера поло-варусной деформации выполняли разные виды оперативных вмешательств (таблица 3).

Таблица 3

Количество пациентов в зависимости от техники операции

|

Число |

ее ее « л м я я 5 я я я «R8 я « о о s н д & о Ий ® н ф S S |

5 о а л S о а « § ? |

5 о о Е я н « о е я ” В Я I « & ¥ u ^ & я |

я £ я § g 2 ° 5 ° ° Һ 5 Н £ ® &-1 & |

|

Пациентов |

25 |

37 |

43 |

40 |

|

Стоп |

27 |

41 |

57 |

52 |

Метатарзальная V-образная остеотомия

Полая стопа в среднем отделе на уровне таранно-ладьевидного и пяточно-кубовидного суставов или на уровне ладьевидно-клиновидного сочленений (в зависимости от степени ригидности деформации) подвергалась оперативному вмешательству: плантарной фасциотомии в сочетании с остеотомией пяточной кости или метатарзальной остеотомией. Эта процедура позволяла восстановить оптимальную опорность стопы.

При этом также выполнялись передняя клиновидная остеотомия тарзального отдела. Технику этой операции описал Japas. Важно, чтобы вершина острого клина находилась на уровне высшей точки дуги деформации стопы. Обычно это приходится на ладьевидную кость. При этом сторона клина с медиальной стороны проходит через первую клиновидную кость, а с латеральной – соответственно через третью клиновидную и кубовидную. Костная ткань не иссекается. Проксимальный край дистальной части стопы погружали в плантарную сторону, в то время как головки плюсневых костей поднимали в тыльном направлении, исправляя деформацию и удлиняя подошвенную поверхность. Деформация заднего отдела стопы в ряде случаев исправлялась остеотомией Dwyer’а или тройным артродезом.

Операция в некоторых случаях дополнена резекционным артродезом пяточно-кубовидного сустава и пластикой сухожилия задней большеберцовой мышцы. Ниже представлен вариант V– образной метатарзальной остеотомии в сочетании с остеотомией пяточной кости.

Пациентка Щ., 1971 г.р. История болезни № 9852. Диагноз: Половарусная деформация левой стопы. Артроз подтаранного сустава.

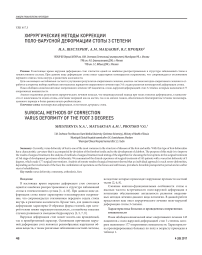

Операция произведена 04.06.2013 г. Анестезия – спинномозговая. Операция выполнялась под пневматическим жгутом. Доступ к пяточной кости – наружный боковой длиной 6 см. Осцил- ляторной пилой произведена косая остеотомия пяточной кости. Затем произведена латерализация пяточного бугра на 1 см. Фрагмент пяточной кости фиксирован винтами Ikos.

В проекции ладьевидной кости выполнен продольный разрез мягких тканей длиной 4 см. Выделен таранно-ладьевидный и ладьевидно-клиновидный суставы. Произведена V-образная остеотомия, фиксировано фиксаторами с памятью формы. Раны послойно ушиты (Рис. 1-5).

Рис. 4. Продолжение. Раны в среднем и заднем отделе стопы ушиты.

Рис. 1. Внешний вид поло-варусной деформации стопы 3 степени

Рис. 6. Резекционный артродез с фиксаторами с памятью формы

Рис. 2. Осуществлены доступы к костным структурам для выполнения остеотомии

Рис. 3. Резекция в среднем отделе стопы и фиксация скобой с памятью формы

Рис. 5. Рентгенограмма и внешний вид стопы в ранний послеоперационный период

Резекционный артродез пяточно-кубовидного сустава

Резекционный артродез пяточно-кубовидного сустава является операцией выбора при выраженной варусной деформации стоп. Из-за резекции появляется дефект костной ткани, передний отдел стопы смещается кнаружи, в результате чего опускается продольный свод стопы.

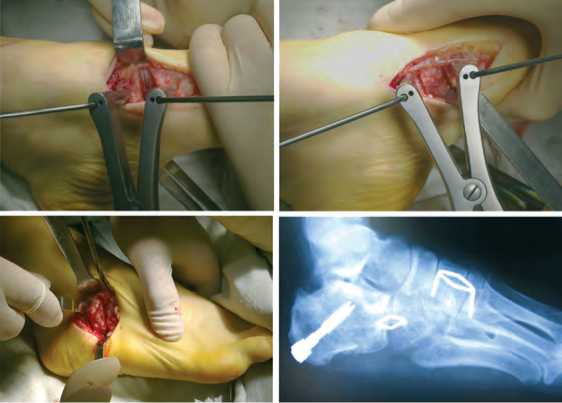

Производится продольный разрез в области пяточно-кубовидного сустава, тупым и острым способом обнажаются кости. Далее осцилляторной пилой производится клиновидная остеотомия. Варианты фиксации после резекции могут быть разные: винты, фиксаторы с памятью формы (Рис. 6, 7).

Рис. 7. Пяточно-кубовидный артродез, фиксация винтом. Латерализация пяточного бугра

Рис. 9. Рентгенограмма стопы (боковая проекция). Тройной артродез с применением винтов для фиксации

Метатарзальные остеотомии в сочетании с операциями на мягких тканях

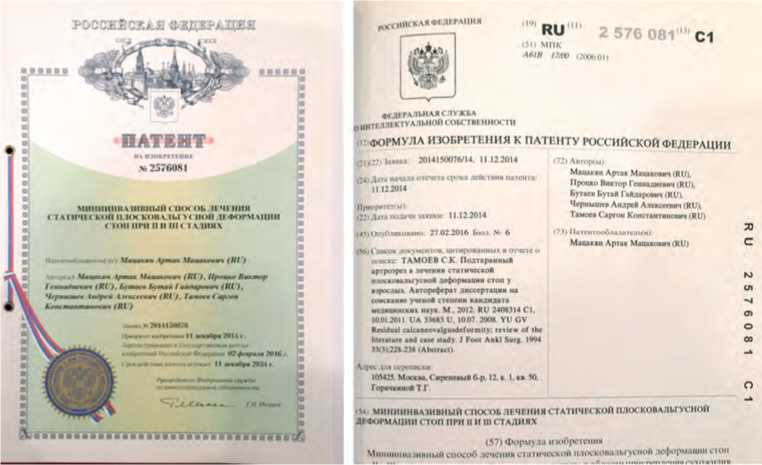

При 3-й стадии деформации стопы часто метатарзальные остеотомии приходится дополнять операциями на мягких тканях. Большая проблема в этой стадии представляет сухожилие задней большеберцовой мышцы. Обычно оно сильно развито, утолщено в диаметре, сильно натянуто. Нами выполнены удлинение этого сухожилия, как открыто, так и эндоскопическим путем, пересадка сухожилия на более выигрышное положение для коррекции деформации. Нами получен патент на эндоскопические операции на этом сухожилии. При эндоскопии можно выполнять удлинение сухожилия, подвергать дебридменту для устранение тендовагинита, малоинвазивное выделение сухожилия и т.д.

-

А) открытое удлинение сухожилия задней большеберцовой мышцы

Этапы открытого удлинения сухожилия задней большеберцовой мышцы проиллюстрированы на рисунках 10 и 11.

Резекция пяточно-кубовидного сустава, удаление ладьевидной кости, тройной артродез

Третий вариант остеотомии костей в метатарзальном отделе стопы - это сочетание резекции пяточно-кубовидного отдела с удалением ладьевидной кости и с тройным артродезом. Все это дает возможность формированию нормального свода стопы и жесткой фиксации в зонах остеотомии (Рис. 8, 9).

Рис. 8. Внешний вид стопы и рентгенограмма в боковой проекции до оперативного вмешательства

Рис. 10.Этапы открытого удлинения сухожилия задней большеберцовой мышцы

Рис. 11. Продолжение. Удлинение сухожилия m. Tibialis posterior

Б) Эндоскопическое удлинение сухожилия задней большеберцовой мышцы

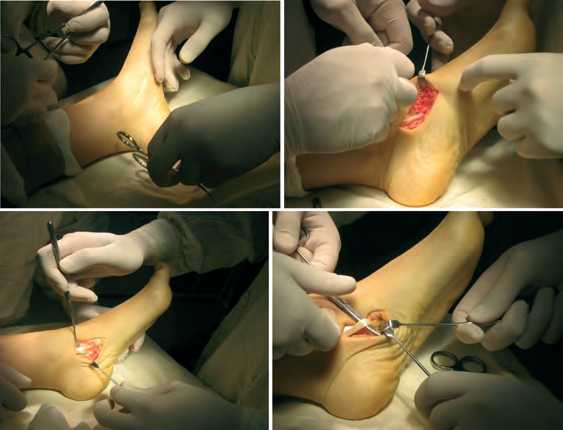

Нами разработана технология эндоскопического удлинения сухожилия задней большеберцовой мышцы (Рис. 12-16). Преимущества техники этой операции заключаются в снижении риска развития осложнений за счет малой инвазивности операции, малых размеров ран (в известных методиках осуществляют разрез 7-10 см, что увеличивает риск травматизации мягких тканей). В разработанной же методике разрез не превышает 3 см, что значительно улучшает условия заживления раны и проведения реабилитации; сокращении сроков реабилитации, за счет стабильной статической стабилизации. Так как при транспозиции сухожилия и фиксации в кости по разработанной методике стабильность фиксации таранно-ладьевидного сустава значительно выше, нагрузку на ногу в послеоперационном периоде начинали через 2-3 нед., в то время как при выполнении операции по традиционным методикам, нагрузка возможна лишь спустя 4-5 недель.

Техника операции

-

1. Выполняется минимальный разрез (3-4 см) в области прикрепления сухожилия задней большеберцовой мышцы к ладьевидной кости, визуализируется сухожилие, далее вводится эндоскоп.

-

2. Под контролем эндоскопии визуализируется сухожилие на протяжении около 5 см.

-

3. Сухожилие раздваивается по всей длине с помощью пункционной иглы (делится пополам), после чего одна часть сухожилия в проксимальном отделе отсекается скальпелем.

-

4. С помощью артроскопического крючка, отсеченная половина сухожилия выводится в рану.

Рис. 12. Этапы эндоскопического удлинения сухожилия задней большеберцовой миышцы

Рис. 13. Визуализация сухожилия задней большеберцовой мышцы.

Рис. 14. Продолжение. Сухожилие раздваивается по всей длине с помощью пункционной иглы.

Рис. 15. С помощью артроскопического крючка, отсеченная половина сухожилия выводится в рану

После этого сухожилие сшивается Z-образным швом, при этом достигается его удлинение на 3-4 см.

-

В) Малоинвазивная пересадка сухожилия задней большеберцовой мышцы на тыльную поверхность стопы

В этом случае эндоскопически выделяется СЗББМ на протяжении 5-6 см, после чего сухожилие выводится на переднюю поверхность голени.

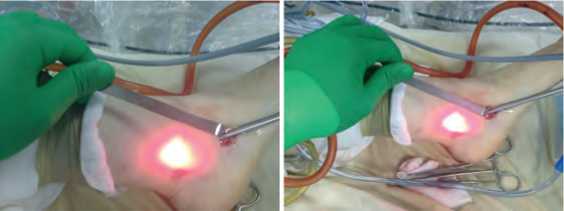

Рис. 16. Патент на способ эндоскопического удлинения сухожилия задней большеберцовой мышцы

Далее формируется место прикрепления на тыльной части стопы, после чего сухожилие подкожно выводится на новое место прикрепление в области клиновидных костей и фиксируется анкерным или биодеградируемым винтом. Данная операция может производиться в сочетании с различными метатарзальными остеотомиями.

Рис. 17. Внешний вид стопы до операции

Рис. 18. Этапы операции

При парезе малоберцовых мышц сочетали перенос сухожилия задней большеберцовой мышцы на тыл стопы с переносом и подшиванием к ней сухожилия длинной малоберцовой мышцы (операция Bridle) (Рис.19 ).

Рис. 19. Операция Bridle

Результаты

Результаты лечения оценивались через 12 и более месяцев после операции (таблица 4).

Клинические критерии оценки: амплитуда движения стопы, функционирование конечности, болевые ощущения и удовлет- воренность пациента. Отмечена зависимость результата лечения при поло-варусной деформации стоп 3-й ст. от выраженности деформации среднего отдела стопы, супинации пятки, от степени поражения сухожильного комплекса, а также пола и рода занятий пациентов. Важное значение имела техника операции и адекватность её применения.

Таблица 4

Оценка отдаленных результатов лечения

|

Характеристика техники операции |

Оценка результатов лечения больных |

|||

|

отличные |

хорошие |

удовлет-воритель-ные |

неудов-летвори-тельные |

|

|

Изолированная метатарзальная остеотомия |

10 |

11 |

6 |

0 |

|

Метатарзальная остеотомия+операции на мягких тканях |

12 |

20 |

8 |

1 |

|

Резекционный артродез пяточно-кубовидного сустава |

18 |

22 |

15 |

2 |

|

Резекция пяточно-кубовидного сустава, удаление ладьевидной кости, тройной артродез |

13 |

18 |

20 |

1 |

|

Всего |

53 (29,9%) |

71 (40,1%) |

49 (27,7%) |

4 (2,3%) |

Важно отметить, что получить идеальную функцию стопы при 3-й степени деформации изначально невозможно. Нашей задачей было восстановление опороспособности стопы, снятие болевого синдрома, и облегчение подбора обуви.

Отметим, что в большинстве случаев (70%) результаты проведения оперативного лечения были оценены, как отличные или хорошие. 2,3% неудовлетворительных результатов были связаны с исходной выраженностью деформации стопы и техническими трудностями при выполнении операций, а также нарушением пациентами режима послеоперационного лечения.

Заключение

Анализ отдаленных результатов хирургического лечения показал, что индивидуальный подход при таких тяжелых деформациях, в зависимости от вовлеченности отдела стопы, сочетание операций как на костях, так и на мягких тканях, обеспечивали благоприятное течение послеоперационного периода и более раннее начало реабилитации.

Таким образом, дифференциальный подход к выбору методики оперативного вмешательства поло-варусной деформации стопы сопровождается, в целом, хорошими и отличными результатами хирургического лечения.

Мацакян А.М., Шестерня Н.А., Процко В.Г. Хирургические методы коррекции поло-варусной деформации стопы 3 степени// Кафедра травматологии и ортопедии. №4(30). 2017. с.-48.

Matsakyan A.M., Shesternya N.A., Protsko V.G. Surgical methods of correction varus deformity of the foot 3 degrees// The Department of Traumatology and Orthopedics. №4(30). 2017. p.-48.

Список литературы Хирургические методы коррекцииполо-варусной деформации стопы 3 степени

- Зырянов С.Я. Результат замещения костного и мягкотканого дефектов заднего отдела стопы при посттравматическом плоскосто-пии/Зырянов С.Я., Солдатов Ю.П., Зырянов С.С.//Гений ортопедии. 2011.-№4. -с. 126-127

- Кожевников О.В. Сравнительная оценка результатов комплексного и консервативного лечения плосковальгусной деформации стоп у детей/Кожевников О.В., Косов И.С., Иванов А.В., Грибова И.В., Болотов А.В.//Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2015.-№2. -с. 22-24

- Корышков Н.А. Хирургическая коррекция патологического положения стопы и голеностопного сустава/Корышков Н.А., Левин А.Н., Ходжиев А.С., Соболев К.А.//Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2013.-№1. -с. 74-75

- Привалов А.М. Оперативная коррекция тяжелой вторичной деформации переднего отдела стопы/Привалов А.М.//Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2014.-№1. -с. 84-

- Реутов А.И. Особенности ортоградного стояния у больных с посттравматическим остеоартрозом голеностопного и таранно-пяточного суставов/Реутов А.И., Давыдов О.Д., Устюжанинова Е.В.//Гений ортопедии. 2013.-№4. -с. 48-52

- Реутов А.И. Классификация функционального состояния опорно-двигательной системы у больных с укорочениями и деформациями нижних конечностей/Реутов А.И.//Вестн. травматологии и ортопедии Урала. 2012.-№3-4. -с. 65-69

- Усольцев И.В. Оперативное лечение тяжелой деформации перед-него отдела стопы/Усольцев И.В., Леонова С.Н., Косарева М.А.//Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2015. -№3. -с. 84

- Щуров В.А. Функциональное состояние больных с варусной деформацией нижних конечностей различной этиологии/Щуров В.А., Новиков К.И., Долганова Т.И.//Гений ортопедии. 2012. -№3. -с. 122-125

- Patrick N. Effects of Medial Displacement Calcaneal Osteotomy and Calcaneal Z Osteotomy on Subtalar Joint Pressures: A Cadaveric Flat-foot Model/Patrick N, Lewis GS, Roush EP, Kunselman AR, Cain JD//J Foot Ankle Surg. 2016.-№6. -р. 1175-1179. PMID: 27545512

- Wiewiorski M. Computed Tomographic Evaluation of Joint Geometry in Patients With End-Stage AnkleOsteoarthritis/Wiewiorski M, Hoechel S, Anderson AE, Nowakowski AM, DeOrio JK, Easley ME, Nunley JA, Valderrabano V, Barg A//Foot Ankle Int. 2016. -№6. -р. 644-651. PMID: 26843547 DOI: 10.1177/1071100716629777

- Корышков Н.А., Левин А.Н., Кузьмин В.И. Тактика лечения эк-виноэкскаватоварусной деформации стоп у взрослых//Кафедра травматологии и ортопедии. 2016.№4(20). с.37-43