Хирургическое лечение гемимелической косолапости

Автор: Вавилов М.А., Соколов А.Г., Громов И.В., Торно Т.Э., Карташов Е.А., Шяурите А.А.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Оригинальное исследование

Статья в выпуске: 2 (60), 2025 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. В данной статье рассматривается проблема косолапости у детей с малоберцовой гемимелией (МБГ). МБГ - редкое врождённое заболевание, характеризующееся недоразвитием малоберцовой кости приводящее к деформации стопы и голени. Косолапость при МБГ встречается ещё реже и имеет свои особенности в диагностике и выборе варианта лечения.Цель исследованияИзучить особенности косолапости при малоберцовой гемимелии, разработать стратегию лечения и определить наиболее эффективные методы коррекции деформации на фоне роста в зависимости от типов деформации.Материалы и методыДля достижения поставленной цели был проведён анализ литературных источников (по базам научных статей PubMed (30 статей), Google Schlolar (13 cтатей), Elibrary (10 статей), Cyberleninka (13 статей) в период с 1982 по 2022 г.), а также изучены клинические случаи лечения пациентов в г. Ярославле с косолапостью и малоберцовой гемимелией.РезультатыВ ходе исследования были выявлены диагностические особенности косолапости при МБГ, которые необходимо учитывать при консервативном и хирургическом лечении отличающие ее от идиопатической косолапости. Также были определены критерии диагностики и классификации МБГ. Полученные результаты подтверждают необходимость раннего обращения к специалистам и своевременного начала лечения. Применение комплексных методов позволяет достигать высоких результатов и улучшать качество жизни пациентов с данным заболеванием.

Малоберцовая гемимелия, косолапость, деформация стоп

Короткий адрес: https://sciup.org/142245480

IDR: 142245480 | УДК: 617-089.844 | DOI: 10.17238/2226-2016-2025-2-10-18

Текст научной статьи Хирургическое лечение гемимелической косолапости

Косолапость является одной из наиболее распространенных ортопедических аномалий у новорожденных [1, 2, 3]. Ее врожденный характер и потенциальные сопутствующие аномалии усложняют процесс лечения. Сочетание врожденной косолапости и малоберцовой гемимелии представляют собой сложную проблему, требующую детального подхода к диагностике и лечебным мероприятиям [4]. Чаще всего косолапость встречается как спорадический порок развития, но иногда может ассоциироваться с другими пороками развития и синдромами. На данный момент известно более 100 синдромов, включающих в себя косолапость. Примером таких синдромов являются: артрогрипоз, пороки развития терминальных отделов спинного мозга, синдром Ларсена, диастрофическая дисплазия, синдром Мёбиуса, синдром множественных амниотических перетяжек и др. [5, 6]. В редких случаях косолапость может сочетаться с МБГ, что усугубляет клиническую картину и создает дополнительные сложности в коррекции. При идиопатической косолапости, о которой писал Игнасио Понсети при нормально сформированном голеностопном суставе, происходит периталлярное смещение костей заднего и среднего отделов. Движения в периталярных суставах происходят блоком за счет так называемого “Calcaneo-Pedis Block” когда пяточная кость супинирована, а ее бугор подтянут кверху укороченным ахилловым сухожилием. Ладьевидная кость вместе с кубовидной смещена кнутри, вплоть до полного соприкосновения ладьевидной кости с внутренней лодыжкой за счет чего средней и передний отделы стопы находятся в супинации и приведении в разных степенях в зависимости от степени и типа деформации. В случае атипичной деформации более выражен кавусный компонент за счет подошвенного смещения среднего отдела по отношению к заднему. Кости в случае идиопатической врожденной косолапости развиты правильно, и только их положение требует коррекции с четким знанием биомеханики и точек приложения силы, а деформация стопы обусловлена лишь изменением структуры и массы мягких тканей стопы и голени.

Напротив, деформация стопы при МБГ, характеризуется недоразвитием костей и мягких тканей по наружной стороне голени и стопы, часто встречается с гипоплазией связочного аппарата коленного сустава пораженной конечности, что может привести к значительной разнице в длине ног и нарушению функции нижних конечностей, деформациям стопы и изменению конфигурации костей, образующих коленный сустав [7,8,9,10]. Тарзальные коалиции костей заднего и среднего отделов стопы при МБГ диктуют необходимость выполнять дополнительные методы исследования (КТ и ЯМРТ), что в случае с идиопатической косолапостью крайне редко делается, где зачатую ортопед не нуждается даже в данных рентгенографии [11, 12].

МБГ – это патология, встречающаяся у одного из 40 000 новорожденных [13, 14]. В Ярославской области, на фоне снижения рождаемости (последние три года менее 10000 детей) дети с такой патологией рождаются не каждый год. Согласно имеющимся данным, частота сочетания косолапости и МБГ составляет около 0,1–0,2%. Двусторонняя МБГ (с поражением обеих конечностей) встречается еще реже и имеет свои особенности в лечении.

Редкое сочетание МБГ и косолапости зачастую создает трудности в постановке диагноза, и в дальнейшем правильной тактике лечения данной группы пациентов. Таким образом, используемые методы лечения, должны учитывать особенности анатомии на фоне роста и обеспечить оптимальные функциональные результаты, ведущие к улучшению качества жизни пациентов [15].

В данной работе представлены результаты лечения косолапости у тринадцати пациентов с МБГ, с применением гипсовой коррекции по методу Понсети и последующих хирургических вмешательств. В период с 2014 по 2024 год в нашей клинике было проведено первичное лечение шестнадцати стоп, ассоциированных с МБГ. Мы использовали классификацию Д. Пейли для определения типа гемимелии. Все пациенты прошли комплексное обследование, включая документирование данных о разнице в длине ног (прогнозирование увеличивающейся разницы длинны НК на фоне роста), наличии сопутствующих костных аномалий и результатах хирургических вмешательств. Всем пациентам проводилось рентгенологическое исследование (профильные рентгенограммы) МРТ и КТ выполнялось для уточнения типа МБГ и наличия коалиций в стопе.

Цель нашего исследования заключается в освещении результатов гипсовой коррекции и хирургических вмешательств, а также в анализе функциональных исходов у пациентов с косолапостью и малоберцовой гемимелией. Мы надеемся, что полученные данные будут способствовать дальнейшему улучшению стратегий лечения и реабилитации данной группы пациентов.

Пренатальная диагностика, включая исследование патологий стоп, является важным этапом в обеспечении эффективного лечения и прогноза ребенка после его рождения. Порядок проведения ультразвукового исследования (УЗИ) во время беременности регламентирован приказом Министерства здра- воохранения Российской Федерации (ФЗ 323 об основах охраны здоровья граждан РФ).

Таким образом, пренатальная диагностика играет ключевую роль в выявлении и оценке патологий стоп у плода, что позволяет выбрать оптимальную клинику (в расчет берется место жительства ребенка и наличие профильных клиник, имеющих достаточный опыт в лечении данной патологии) своевременно разработать стратегию лечения и коррекции деформаций после рождения, что, в свою очередь, значительно улучшает прогноз для ребенка.

Дифференциально-диагностический ряд

Косолапость при МБГ представляет собой сложное и многоаспектное состояние, которое требует особого внимания в дифференциальной диагностике. Это заболевание принципиально отличается от классической косолапости, включая как типичные, так и атипичные формы. Важным аспектом является то, что косолапость при МБГ может наблюдаться лишь у пациентов с 4 типом МБГ, согласно исследованиям, проведенным доктором Пейли. Эта информация имеет критическое значение для правильного понимания и выбора методов лечения [16].

Одной из ключевых особенностей косолапости при МБГ является наличие как подтаранной коалиции, так и других нарушений сегментации костей заднего и среднего отделов стопы, что создает невыполнимой, по мнению Д. Пейли, базовую технику доктора Понсети для коррекции косолапости, т.к. периталлярная биомеханика костей невозможна. Но в нашем опыте у 13 пациентов за 3-6 гипсований (в среднем 4.7) удалось добиться нейтрального положения, стопы по отношению к голени, не смотря на коалицию видимо за счет трансформации костей, используя закон Вольфа – Гюнтера. А у части этих пациентов полностью исправить деформацию стопы (Рис.1).

Б

В

Рисунок 1. Фото стопы с малоберцовой гемимелией. Тип 4 По Пейли. Аплазия 5 луча . А - до лечения по Понсети, Б-В после лечения по Понсети.

Коалиции заднего и среднего отделов, обуславливающие порочное положение стоп, в отсутствии коррекции могут приводить к раннему развитию артрозо-артритов суставов, что требует их обязательной хирургической коррекции [17]. При этом в нашем исследовании коалиции всегда занимали более 50 процентов поражения сустава в связи, с чем мы никогда не разделяли сращения, а всегда использовали корригирующие остеотомии и артродезирующие техники для выведения стопы в нейтральную позицию. Нарушение сегментации переднего отдела стопы (аплазия одного или нескольких пальцев и лучей, синдактилия пальцев, приведение переднего отдела, встречающееся отдельно или совместно) ведет к нарушению опороспособности и обуваемости стопы. Поэтому мы проводили одновременную хирургическую коррекцию всех отделов стопы на фоне операций, направленных на устранения разницы в длине НК за один наркоз.

В нашей работе для классификации малоберцовой гемиме-лии мы применили классификацию, предложенную доктором D. Paley, которая позволяет детально оценить различные формы этого состояния, основываясь на анатомических и функциональной особенностях стопы.

Классификация малоберцовой гемимелии (МБГ), предложенная доктором D. Paley в 2016 году, представляет собой важный инструмент для понимания различных форм этого состояния, которое характеризуется аномалиями в развитии малоберцовой кости и стопы. Основное внимание в классификации уделено опороспособности стопы, что напрямую влияет на выбор метода лечения и прогноз для пациента.

Тип 1 характеризуется стабильным голеностопным суставом с незначительным укорочением малоберцовой кости в проксимальном отделе голени по сравнению с противоположной стороной. Прогнозируемая разница в длине нижних конечностей составляет менее 5 см, что обычно позволяет пациенту вести активный образ жизни. В литературе описаны случаи полного отсутствия (аплазии) малоберцовой кости, но даже в таких случаях, если голеностопный сустав функционален, пациент может сохранять нормальную опороспособность.

Тип 2 описывает динамический вальгус, где стопа может быть выведена в нейтральную позицию на фоне роста, однако фиксированная эквино-вальгусная деформация отсутствует. Большинство стоп имеют «шаровидный» голеностопный сустав, что указывает на аномалии в его строении. Малоберцовая кость относительно коротка по сравнению с большеберцовой костью на уровне голеностопного сустава. Нормальная малоберцовая кость имеет зону роста на уровне щели голеностопного сустава. При укорочении малоберцовой кости дистальная зона роста расположена проксимальнее щели голеностопного сустава. Если стопу вывести в положение коррекции, но оставить голеностопный сустав в вальгусной позиции, пациент может сохранять вальгусное отклонение заднего отдела. Также часто наблюдается ограниченная тыльная флексия, что может быть связано с особенностями строения костей голеностопного сустава.

Тип 3 характеризуется фиксированной эквино-вальгусной деформацией стопы, где в некоторых случаях стопу можно вывести к тылу, но вальгус заднего отдела исправить не удается. Этот тип делится на подтипы: 3A (голеностопный тип) и 3B (подтаранный тип). В 3A фиксированная эквино-вальгусная деформация возникает из-за неправильной ориентации голеностопного сустава, а в 3B наблюдается подтаранная коалиция, где пяточная кость расположена латерально от таранной кости, что приводит к вальгусу заднего отдела стопы. Подтип 3B1 характеризуется наличием малоберцовой кости с дистальной зоной роста и латеральной лодыжкой, которая проксимально мигрирует и сочленяется с дорсальной поверхностью пяточной кости, тогда как 3B2 деформация аналогичная предыдущей, но с укорочением малоберцовой кости. Подтип 3C обусловлен патологией как подтаранного, так и голеностопного суставов, что усложняет лечение и требует более сложных хирургических вмешательств.

Тип 4 характеризуется фиксированной эквино-варусной деформацией, где основное отличие от типов 3B и 3C заключается в том, что подтаранная коалиция ассоциируется с варусной стопой. В большинстве случаев дистальная треть голени также деформирована в антекурвационно-вальгусном направлении, что усложняет коррекцию. Этот тип может быть ошибочно диагностирован как косолапость, что требует внимательного анализа и диагностики. По данным D. Paley, этот тип устойчив к стандартным методам лечения, таким как гипсование по методу Понсети, а также к релизу на уровне подтаранного сустава из-за наличия подтаранной коалиции. Это требует более сложных хирургических вмешательств и индивидуального подхода в лечении.

Клиническая оценка тяжести косолапости проводилась на основе классификации доктора Пирани (Канада) и в случае нарушения сроков коррекции стоп с использованием метода Понсети или при подозрении на разницу в длине ног всем пациентам выполнялась панорамная рентгенография, а также ЯМРТ и КТ по показаниям.

В рамках проведенного исследования мы осуществили комплексное лечение детей с деформацией стопы, в частности, с врожденной косолапостью и малоберцовой гемимелией. Все пациенты, обратившиеся в наше учреждение, прошли первичный осмотр, в ходе которого основным симптомом была выявлена эквино-варусная деформация стопы аналогичная врожденной идиопатической косолапости. Дополнительные методы исследования позволили диагностировать малоберцовую гемимелию и сопутствующие патологии стопы, включая коалиции заднего и среднего отделов стопы, аплазию лучей стопы и синдактилию пальцев. Также, в нашем исследовании встретились дети, имеющие эквино-варусную деформацию стопы, которую в раннем детстве лечили по методу Понсети, при осмотре изначально, не определялось укорочения костей голени. Но с ростом ребенка при осмотрах отмечалось укорочение конечности на пораженной стопе с косолапостью. При таких условиях выполнялось ЭНМГ нижних конечностей, МРТ пояснично-крестцовой области для исключения наличия сопутствующих пороков развития терминальных отделов спинного мозга. При исключении данной патологии выполнялась профильная рентгенография нижних конечностей, где выявлялась незначительное укорочение малоберцовой кости в проекции щели голеностопного сустава, что может свидетельствовать о МБГ 1-2 степени. Так в процессе рентгенографии мы могли заподозрить наличие коалиций в стопе, требующее дополнительной диагностики КТ и ЯМРТ.

Мы предполагаем, что косолапость при 1 и 2 типе МБГ является спорадичной и является отдельной деформацией стопы, не ассоциирующейся с пороком развития костей голени. Тогда как деформация стопы по типу косолапости при МБГ 4 типа является гемимелической, в виду формирования коалиции, как правило, поражающей подтаранный и голеностопный суставы.

Так же нами выявлено, что при 3 типе МБГ чаще всего встречается эквино-вальгусная деформация стопы.

В клиниках города Ярославля были прооперированы 13 пациентов с сочетанием МБГ и косолапости с 15 пораженными нижними конечностями. Все пациенты прошли лечение по методу Понсети в раннем детстве. Следует отметить, что большинство пациентов начинали лечение в разные возрастные периоды по месту жительства, как правило, по методу Понсети. При обращении в наши клиники все пациенты с наличием идиопатической эквино-варусной деформацией стопы были разделены на 2 группы. В первую группу вошли дети с 1 и 2 типом МБГ, имеющих косолапость (8 пациентов, 10 нижних конечностей). Во вторую группу вошли дети с 4 типом МБГ, имеющих «гемимелическую косолапость» (5 пациентов, 5 нижних конечностей).

*двое пациентов с двухсторонней малоберцовой гемимелией, имея разные по тяжести заболевания стопы, оперировались разными методиками и входили в две группы одновременно.

Дети из первой группы, обращались к нам с рецидивом косолапости и анизомилией нижних конечностей до 5 см. Тогда как, вторая группа пациентов обращалась к нам с выраженной эквино-варусной деформацией стопы, деформацией костей голени, и укорочением пораженной конечности более 5 см. Лечение строилось на основе клинико-рентгенологических данных, а также КТ и МРТ.

Лечение детей из первой группы всегда начиналось с этапного гипсования по Понсети, в дальнейшем проводилось оперативное лечение в зависимости от гипсовой коррекции. Так двум пациентам из этой группы для коррекции деформации стопы, проведена ахиллотомия с транспозицией ПББС на 3 клиновидную кость. Трем пациентам из первой группы был проведен временный эпифизиодез зон роста здорового коленного сустава с целью коррекции анизомелии нижних конечностей до 5 см.

Сочетание этапного гипсования по Понсети с транспозицией сухожилия передней большеберцовой мышцы на 3 клиновидную кость в случае рецидива в комбинации с временным эпифизиодезом восьмиобразными пластинами всегда было достаточным и приводило к полной коррекции оси и длинны ног, и нейтрального положения стопы.

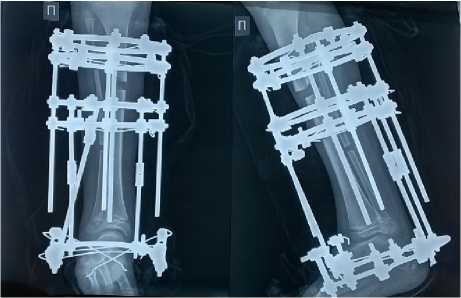

Дети из 2 группы чаще всего обращались к нам после лечения по месту жительства. В наших клиниках данная категория пациентов оперировалась по технике SUPERankle, которая включала коррекцию деформации костей голени, надлодыжечную остеотомию, остеотомию коалиции или корригирующий расклинивающий артродез для достижения нейтрального положения блока таранной кости и увеличения высоты костей заднего отдела стопы. Фиксация стопы осуществлялась спицами или с помощью аппарата Илизарова, одновременно с удлинением пораженной конечности на уровне верхней трети голени.

Двухсторонняя гемимелия, согласно наблюдениям ряда авторов, встречается значительно реже, чем классическая односторонняя гемимелия. Это состояние имеет свои уникальные особенности, которые требуют внимательного подхода к диагностике и лечению.

Одной из ключевых особенностей двухсторонней гемимелии является то, что пациент с одинаковым двухсторонним типом малоберцовой гемимелии по классификации Пейли может не нуждаться в коррекции длины нижних конечностей. Это связано с отсутствием значительной разницы в длине конечностей, что делает процедуру удлинения нецелесообразной. Вместо этого основное внимание должно быть уделено коррекции опороспособности стопы, которая зависит от конкретного типа гемимелии. Оперативное вмешательство может включать в себя различные методики, направленные на улучшение функции стопы и обеспечение ее адекватной опоры.

В случаях, когда у пациентов наблюдается двухсторонняя гемимелия с различными типами, подход к лечению становится более сложным. В таких ситуациях мы берем за основу “здоровую конечность” ту, которая имеет более легкий тип геми-мелии. На основе анализа анатомических и функциональных характеристик этой конечности, проводятся реконструктивные операции на более тяжелом типе гемимелии. При этом важно соблюдать референтные линии и углы конечности, чтобы добиться максимального функционального результата .

При тяжелых типах малоберцовой гемимелии, наблюдаются значительные сложности в лечении. В этих случаях разница в длине нижних конечностей может достигать 25-30 см, что создает серьезные проблемы для функциональности и качества жизни пациента. Кроме того, такие пациенты могут страдать от отсутствия опороспособности стопы и недоразвития лучей стопы. Данная группа пациентов в случае обращения в наши клиники направлялась в Федеральный научно-образовательный центр МСЭ и реабилитации им. Г.А. Альбрехта для профильного лечения.

В таких ситуациях количество необходимых реконструктивных операций может превышать 10 до достижения совершеннолетия ребенка. Это требует значительных ресурсов и времени, а также может вызывать утомление, как у пациента, так и у его семьи.

С учетом всех этих факторов, мы всегда предлагаем родителям пациентов рассмотрение варианта ампутации голени на уровне нижней трети с микрохирургической пересадкой пяточной кости на торец культи и последующим протезированием. Или пациенту после коррекции положения стопы изготавливается протез с двойным следом, компенсирующий увеличивающуюся разницу в длине ног (Рис. 2).

А

Рисунок 2. А. Внешний вид конечности в 1 месяц. Родители отказались от операций компенсирующих разницу в длине нижних конечностей, выполнена корригирующая остеотомия костей голени с исправлением оси конечности. Б. Внешний вид пациента в протезе с двойным следом.

Этот подход может значительно улучшить качество жизни ребенка, и социальную адаптацию семьи, обеспечивая более высокую степень мобильности. Протезирование позволяет адаптироваться к изменениям и, в отличие от многократных реконструкций, может обеспечить более предсказуемые и стабильные результаты. А вальгусная деформация коленного сустава на фоне роста может легко быть корригирована медиальным гемиэпифизиодезом зон роста коленного сустава.

Таким образом, в случаях тяжелых форм малоберцовой гемимелии с расчетной разницей в длине ног более 25 см, ампутация и протезирование могут стать оптимальным решением, позволяющим пациенту вести полноценную жизнь.

По нашим данным ассоциации деформации стоп по типу косолапости и синдромом малоберцовой гемимелии встречается чаще, чем сообщалось ранее. Мы выявили эквино-варусную деформацию стоп у 13 пациентов с малоберцовой гемимелией это 28.88% от всех пролеченных пациентов с МБГ. В учреждениях города Ярославля пролечено 1562 пациента с косолапостью за 10 лет из низ выявлено 13 пациентов с «гемимелической косолапостью»- это приблизительно соответствует 0.83% всех косолапых, пролеченных в нашем учреждении за период исследования. Наличие коалиции заднего отдела стопы является относительно постоянной находкой, и лечащий врач должен задуматься о наличии у пациента дополнительной аномалии развития. Хирургу, впервые лечившему этих пациентов, не всегда было очевидно, что он имеет дело с ассоциацией деформаций (МБГ и косолапость). Данная когорта пациентов должна быть полностью обследована при малейшем подозрении на малоберцовую гемимелию . А при ее выявлении врач должен выстроить дорожную карту пациенту, расписывающую весь период лечения пациента (Пример лечения пациента. Рис. 3-7).

При первичном обращении пациента с МБГ мы всегда выполняли профильную рентгенографию НК, и выстраивали индивидуальную дорожную карту. Для пациентов с 4 типом по Paley (приблизительная разница в длине НК 24) см мы предлагали следующие этапы:

-

1 этапом – гипсование по Понсети с ахиллотомией , брейсы / ортез .

-

2 этапом – в возрасте 18-24 месяцев операция Superankle с удлинением аппаратом внешней фиксации 5 см.

-

3 этапом – при достижении разницы в длине нижних конечностей 5-7 см. Повторное удлинение с последующим армированием внутрикостным стержнем Slim. Для профилактики перелома регенерата. Временный эпифизиодез зон роста бедренной и большеберцовой кости коллатеральной конечности.

-

4 этап- повторное удлинение костей голени при достижении в разнице длинны нижних конечностей 6-8 см. Замена внутрикостного стержня. Временный эпифизиодез дистально-медиальной зоны роста бедренной кости для коррекции вальгусной деформации. Возможно торможение зон роста контралатеральной стороны в области коленного сустава.

Г

Рисунок 3 - А, Б. Внешний вид правой стопы (ребенку 6 мес). Гемимелическая косолапость правой стопы Тип 4 по Paley.

Рисунок 4 - В, Г. Рентгенография стопы, визуализируется изменение взаимоотношений костей заднего отдела стопы

А Б

Рисунок 5 - Внешний вид правой стопы (ребенку 8 мес.) после этапного гипсования по Понсети и ахиллотомии. А. Положение стопы с максимальной подошвенной и тыльной флексиями (вид сбоку). Б. Вид спереди. Нейтральное положение стопы.

Рисунок 6 - А. Внешний вид пациента на этапе дистракции в аппарате Илизарова. Б. Рентгенография пациента на этапе дистракции планируемое удлинение 7 см. В. Профильная рентгенография пациента через 4 года, укорочение 2 см правой голени)

А

Рисунок 7 - Внешний вид пациента в 16 лет после лечения по принципам дорожной карты D.Paley

Б

Обсуждение

Лечение косолапости, ассоциированной с малоберцовой гемимелией, представляет собой сложную задачу. Изменения в анатомии приводят к различным функциональным ограничениям, что может осложнить как консервативное, так и хирургическое лечение. Метод Понсети обеспечивает возможность коррекции стоп даже при наличии значительных аномалий, хотя требует комплексного подхода и индивидуализации стратегии лечения.

Всех пациентов в обеих когортах нам на данный момент удалось адаптировать к повседневной жизни, значительно улучшив качество жизни и социализацию. Однако данная группа пациентов до окончания роста требует постоянного наблюдения и этапной коррекции положения стопы, длинны и оси голени, а также иногда хирургической коррекции связочного аппарата коленного сустава.

Заключение

Исследование показало, что метод Понсети остается одним из самых эффективных и надежных подходов к лечению косолапости, даже в случаях сочетания с малоберцовой ге-мимелией несмотря на коалиции костей заднего и среднего отделов стопы при своевременном начале лечения. Полученные результаты подтверждают необходимость раннего обращения к специалистам и своевременного начала лечения. Применение комплексных методов позволяет достигать высоких результатов и улучшать качество жизни пациентов с данным заболеванием. Так же проведя детальный анализ пациентов, обратившихся в наши лечебные учреждения, мы выявили, что большинство пациентов, изначально начинали свое лечение по месту жительства, и за частую при обращении к нам мы видели не полную коррекцию стоп, наличие анизомилии, не скорректированные деформации в области голеностопного сустава. Таким образом мы считаем, что при подозрении на комбинированную деформацию стопы и костей голени, врачи должны направлять пациентов в профильные клиники, где могут оказать квалифицированную, высокотехнологичную помощь.