Хирургическое лечение кистозной вестибулярной шванномы (клинический случай)

Автор: Чехонацкий В.А., Древаль О.Н., Кузнецов А.В., Горожанин А.В., Шестаков А.А., Буданов М.М., Сиднева Л.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Нейрохирургия

Статья в выпуске: 2 т.19, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель: продемонстрировать результат успешного лечения пациента с кистозной вестибулярной шванномой (КВШ). В настоящее время нет единого подхода к выбору метода хирургического лечения данного заболевания. При выборе тактики нейрохирурги ориентируются, как правило, на расположение опухоли и толщину ее стенок, размеры кисты. Опорожнение кисты также может привести к изменению существующих взаимоотношений опухоли с соседними структурами, особенно с лицевым нервом. Выбранная методика лечения в виде тотального удаления КВШ под контролем нейрофизиологического мониторинга позволила достичь ранней активизации больной и избежать послеоперационных осложнений, сохранить функцию лицевого и тройничного нервов, вовлеченных в капсулу опухоли.

Вестибулярная шваннома, кистозная невринома, хирургическое лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/149143906

IDR: 149143906 | УДК: 616.833.1-006.385:616.681-006.25-089 | DOI: 10.15275/ssmj1902159

Текст научной статьи Хирургическое лечение кистозной вестибулярной шванномы (клинический случай)

EDN: TWSFTZ

Corresponding author — Vladimir A. Chekhonatskiy

Тел.: +7 (987) 3811882

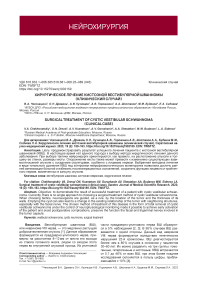

а б в

Рис. 1. Результаты МРТ-исследования головного мозга:

а — коронарная проекция; б — сагиттальная проекция; в — аксиальная проекция

Формирование кистозного компонента в ВШ может быть разным, и поэтому не все шванномы с наличием кист могут считаться истинно кистозными. Теорию образования кист часто связывают с дегенерацией опухолевой ткани. D. Brackmann [4] выявил развитие миксоматозной ткани в волокнах Антони типа В и высказал предположение о том, что в дальнейшем мелкие кисты могут сливаться в более крупные и сдавливать окружающие клетки Антони типа А .

Важным фактором формирования кистозной полости в шванномах могут быть как массивные кровоизлияния в ткань опухоли, так и микрогеморрагии. Одним из источников образования КВШ и дальнейшего их роста также является повышенное содержание матричной металлопротеиназы-2 в кистозной жидкости и кистозной стенке.

Одной из вероятных причин развития кист в опухоли может быть транссудация сывороточных белков. В результате данного процесса повышается осмотическое давление и происходит накопление жидкости в кисте, но эта теория объясняет только ее дальнейший рост, а не саму причину появления кист [5, 6].

КВШ отличаются от солидной большей агрессивностью, частым вовлечением в патологический процесс лицевого нерва, более коротким бессимптомным периодом перед их верификацией, они хуже реагируют на радиохирургическое лечение и дают в целом худшие результаты после оперативного вмешательства [7]. Если опухоль кистозная, то наблюдается ее быстрый рост, приводящий к сдавлению ствола головного мозга, развитию гидроцефалии, неврологических симптомов. К факторам, приводящим к неблагоприятным хирургическим исходам, относятся вовлечение и адгезия опухоли к нервно-сосудистым структурам, гиперваскулярные солидные части опухоли и отсутствие адекватной субарахноидальной плоскости диссекции. Сложность отнесения найденного на магнитно-резонансной томограмме (МРТ) образования к тому или иному типу ВШ заключается отсутствием единой классификации, а в связи с этим — не всегда понятная дальнейшая тактика ведения таких пациентов, побудили к разбору данного клинического случая хирургического лечения КВШ VIII пары черепных нервов [8].

Цель — продемонстрировать результат успешного лечения редкого клинического случая КВШ оптимально выбранной хирургической тактикой.

При описании данного клинического случая больная дала информированное согласие на публикацию материалов и данных, непосредственно относящейся к ней.

Описание клинического случая. Пациентку З., 58 лет, при госпитализации в стационар беспокоили жалобы на снижение слуха, головные боли, головокружение, тошноту, нарушение походки. Из анамнеза известно, что описанные жалобы появились за 3 мес. до настоящего обращения. 10 дней назад состояние ухудшилось, амбулаторно выполнена МРТ, на которой обнаружено объемное образование левого полушария мозжечка. Пациентка госпитализирована в ГКБ им. С. П. Боткина г. Москвы в 19-е нейрохирургическое отделение для проведения оперативного вмешательства.

При неврологическом осмотре отмечается неустойчивость в позе Ромберга, нарушения координа-торных проб, лицо симметричное, слух не нарушен, язык по средней линии, дизартрии и дисфагии нет.

По данным МРТ-исследования: объемное образование левого полушария мозжечка кистозного характера с компрессией IV желудочка, ножек мозга и продолговатого мозга (рис. 1).

На основании комплексного обследования установлен диагноз: «Кистозная вестибулярная шваннома левого слухового нерва, стадия IV по KOOS, T4b по Samii».

Учитывая наличие общемозговой симптоматики, нарушение походки, данные неврологического статуса, методов нейровизуализации (МРТ), пациентка была прооперирована, выполнено нейрохирургическое вмешательство в объеме: «Ретросигмовидный левосторонний доступ. Удаление кистозной опухоли левого мостомозжечкового угла».

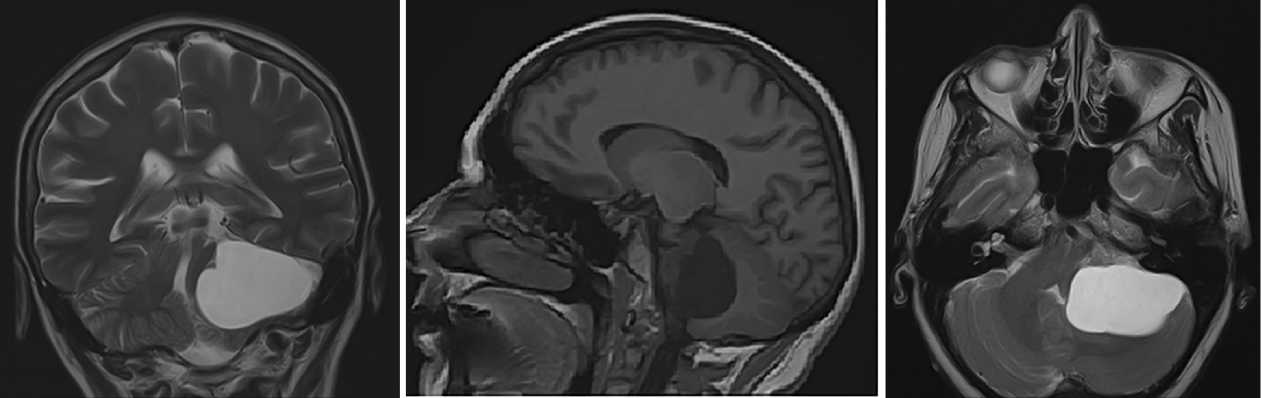

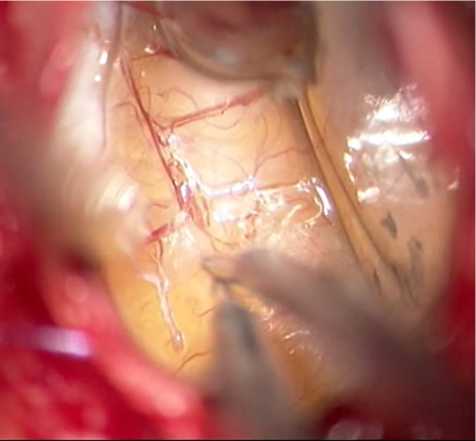

Во время проведения оперативного вмешательства произведена тракция полушария мозжечка шпателем — визуализированы темно-серого цвета киста, заполненная ликвором и объемное образование мостомозжечкового угла, разнородной консистенции, серовато-желтой окраски (рис. 2). Киста опорожнена. Первым этапом проведено интракапсулярное уменьшение размеров опухоли. Обнаружено то, что опухоль плотно спаяна со стволом головного мозга. Кроме того, отмечается вовлечение левого лицевого нерва в капсулу опухоли, а также каудальной группы нервов, нервы резко изменены, истончены. К верхнему полюсу опухоли тесно примыкает тройничный нерв. Произведено постепенное выделение опухоли из окружающих тканей. Выделена медиальная часть опухоли, тесно прилежащая и внедряющаяся в ствол головного мозга. Поэтапно произведено удаление опухолевой ткани вместе с капсулой. Выделен нижний полюс опухоли, отделен от каудальной группы нервов. Лицевой и тройничный нервы сохранены. Выделение лицевого нерва осуществлялось под контролем нейрофизиологического мониторинга. Опухоль удалена тотально (рис. 3).

Рис. 2. Объемное образование мостомозжечкового угла

На фоне проведенного хирургического вмешательства отмечался регресс головных болей, улучшение общего самочувствия.

Течение послеоперационного периода — без особенностей. Выполнено контрольное КТ-исследование головного мозга: наблюдались послеоперационные изменения, пневмоцефалия и геморрагическое пропитывание в зоне операции; отек вещества мозга; минимальное субарахноидальное и вентрикулярное кровоизлияния (рис. 4).

Гистологическое заключение: образование левого мостомозжечкового угла имеет строение кистозной шванномы.

Пациентка была выписана на 11-е сутки после оперативного вмешательства в удовлетворительном состоянии. Отмечается регресс общемозговой симптоматики, улучшение общего самочувствия, пациентка вернулась к труду.

Рис. 3. Лицевой нерв после оперативного вмешательства

Обсуждение. Среди всех ВШ КВШ, по данным разных источников, составляют от 6 до 48%. Несмотря на простоту формулировки диагноза, нет единого мнения о том, какие опухоли следует относить к кистозным. Большинство авторов при постановке диагноза прежде всего опираются на методы нейровизуализации. Критерием включения в группу КВШ являлось наличие кистозного компонента более 30% от объема опухоли по данным МРТ [1, 4, 8]. Выделяют три основных типа кистозных ВШ:

Рис. 4. Результат компьютерной томографии головного мозга после операции

Кистозный компонент ВШ на Т2-взвешенных изображениях имеет гиперинтенсивный сигнал, а более плотная часть является изо- или гипоинтенсив-ной относительно ткани мозга. Плотный компонент и стенка кисты имеют более интенсивный сигнал при контрастировании гадолинием, что позволяет дифференцировать КВШ от арахноидальных и эпидермоидных кист [5]. Считается, что ВШ кистозная, если ее средний диаметр составляет более ⅔ от диаметра опухоли на МРТ [6]. Среди имеющихся исследований наиболее обширная система классификации предложена E. Piccirillo с соавт. в 2009 г. [16]. Она основана на предоперационной визуализации, подтвержденной впоследствии интраоперационными результатами. Согласно этой классификации, опухоли изначально систематизируются на основании общего расположения кисты и толщины ее стенки: центральная и толстостенная киста (тип А ) или периферическая и тонкостенная (тип В ). КВШ типа

А , в свою очередь, подразделяются в зависимости от характеристики кисты (поли- или монокистозная) и ее размера. Тип B классифицируется в соответствии с ориентацией кисты относительно внутреннего слухового прохода ( В 1 — спереди от внутреннего слухового прохода, В 2 — медиально, В 3 — сзади, В 4 — комбинированное расположение) [8].

При сравнении КВШ с солидными шванномами ряд авторов отмечают их более быстрый рост, больший размер, более стремительный характер манифестирования неврологических симптомов, и их нестабильное течение из-за непредсказуемой скорости увеличения кистозного компонента и периодичности внутриопухолевых кровотечений. Что касается хирургического лечения, то нейрохирургические вмешательства по поводу КВШ более сложны и имеют менее благоприятный прогноз в призме развития дефицита функции лицевого нерва, чем в случаях хирургического лечения солидных шванном [6, 10, 11]. J. D. Thakur, I. S. Khan, C. D. Shorter [6] после изучения результатов нейрохирургических вмешательств при различных видах ВШ (кистозных и солидных) выявили, что сохранность функции лицевого нерва после операций по поводу солидных шванном значительно лучше по сравнению с результатами операций у пациентов с КВШ (52,1 и 39%, соответственно; Р =0,0001). Другие показатели, такие как степень резекции (81,2 против 80,7%, Р =0,87) и смертность (3 против 3,8%; Р =0,6), после операций по поводу кистозных и/или солидных ВШ были схожими.

-

Y. Yong J. Lei, B. Rulin [12] указывают на то, что рецидив кистозных неврином случался в достоверно большем количестве случаев, нежели в группе солидных шванном.

Авторы полагают то, что кистозный компонент опухоли является положительным фактором для повторного роста. A. Russel, C. Hoffmann, D. Nguyen [13] сообщили о том, что скорость роста SVS составляет 0,2-0,6см/год до операции, в то время как КВШ имеют более высокие темпы роста с быстрым увеличением кистозных элементов.

В настоящее время нет единого подхода к выбору метода хирургического лечения КВШ. При выборе тактики нейрохирурги ориентируются, как правило, на расположение опухоли и толщину ее стенок. По данным большинства авторов [2, 8, 14, 15], КВШ с центрально расположенными кистами и толстой стенкой кисты или опухоли с интратуморозными кистозными изменениями (КВШ типа А по классификации E. Piccirillo с соавт. [16] удаляются с меньшими трудностями. Тонкостенные опухоли типа В могут представлять более сложную задачу, в таком случае оправдана субтотальная резекция [8]. Количество и размер кист также влияют на будущую тактику. Множественные кисты могут стать серьезным препятствием при удалении опухоли из-за неоднородности ее консистенции. Опорожнение кисты может привести к изменению существующих взаимоотношений опухоли с соседними структурами, особенно с лицевым нервом. Именно для исключения неблагоприятных исходов, связанных с повреждением лицевого нерва, предлагается использовать интраоперационный нейрофизиологический мониторинг. Это позволит максимально быстро идентифицировать возникающее повреждение и сохранить лицевой нерв во время иссечения кистозной стенки [14, 15].

Заключение. Представленный клинический случай хирургического лечения КВШ сложен тем, что основная часть опухоли была представлена кистозной частью (3-й вид), а небольшой объем солидного компонента (менее 30%) находился в области внутреннего слухового прохода и был тесно связан с нервом, что могло вызвать выраженную дисфункцию лицевого нерва после операции. Кроме того, размеры кистозной части опухоли были очень большие, что вызывало выраженное смещение стволовых структур головного мозга. Особенность опухоли в описываемом случае заключалась еще и в том, что солидный компонент с участком капсулы был интимно связан с каудальной группой нервов. Несмотря на то, что в таких случаях рекомендуется субтотальная резекция с сохранением части стенки кисты на нейроваскулярных структурах и лицевом нерве, что позволяет избежать послеоперационных осложнений, связанных с дисфункцией лицевого нерва; с помощью нейронавигационного контроля во время операции у данного больного опухоль была удалена полностью.

Принимая во внимание особенности опухоли у пациента, скрупулезная диагностика и адекватный выбор тактики оперативного лечения с целью минимизации хирургической травмы и уменьшения риска послеоперационных осложнений позволили достичь наиболее благоприятного исхода без дефицита функции лицевого нерва.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Список литературы Хирургическое лечение кистозной вестибулярной шванномы (клинический случай)

- Тастанбеков M.M., Улитин А. Ю., Олюшин В. E. Гигантские вестибулярные шван-номы: вопросы диагностики и организации медицинской помощи. Российский нейрохирургический журнал им. проф. А.Л. Поленова. 2011; 3 (4): 27-30.

- Goldbrunner R, Weller М, Regis J, Lund-Johansen M. EANO guideline on the diagnosis and treatment of vestibular schwannoma. Neuro Oncol. 2020; (22): 31-45.

- Gupta V, Thakker A, Gupta K. Vestibular schwannoma: what we know and where we are heading. Head Neck Pathol. 2020; (3): 1058-66.

- Brackmann D. Vestibular schwannoma (acoustic neuroma). Otolaryngol Clin North Am. 2012; (2): 13-5.

- Yong-Ping Y, Jun-Xia Z, Ai-Lin L, Ning L. Vestibular schwannoma surgical treatment. CNS Neurosci Ther. 2013; (19): 289-93.

- Thakur JD, Khan IS, Shorter CD. Do cystic vestibular schwannomas have worse surgical outcomes? Systematic analysis of the literature. Neurosurg Focus. 2012; (33): 1-8.

- Bozhkov Y, Shawarba J, Feulner J. Prediction of hearing preservation in vestibular schwannoma surgery according to tumor size and anatomic extension. Otolaryngol Head Neck Surg. 2022; (3): 530-6.

- Ganz J. Vestibular Schwannomas. Prog Brain Res. 2022; (268): 133-62.

- Chou K, Bing-Huang T, Wen-Yen H, Dueng-Yuan H. Morbidity in vestibular schwannoma surgery. J Neurosurg. 2014; (120): 785-6.

- Metwali H, Samii M, Samii A, Gerganov V The peculiar cystic vestibular schwannoma: A single-center experience. World Neurosurg. 2014; (82): 1271-5.

- Xia L, Zhang H, Yu C, Zhang M, et al. Fluid-fluid level in cystic vestibular schwannoma: A predictor of peritumoral adhesion. J Neurosurg. 2014; (120): 197-206.

- Yong Y, Lei J, Rulin B. Cystic vestibular schwannoma resection through suboccipital retrosigmoid approach. Neurol India. 2022; (70): 1366-9.

- Russel A, Hoffmann C, Nguyen D. Can the risks of cerebrospinal fluid leak after vestibular schwannoma surgery be predicted? Otol Neurotol. 2017; (38): 248-52.

- Пряников M. В., Taстанбеков M.M., Пустовой СВ. и др. Вестибулярные шван-номы с выраженным кистозным компонентом. Особенности клинической картины, диагностики, тактики хирургического лечения. Российский нейрохирургический журнал им. проф. А.Л. Поленова. 2016; 8 (3): 46-52.

- Wu X, Song G, Wang X, et al. Comparison of surgical outcomes in cystic and solid vestibular schwannomas: A systematic review and meta-analysis. Neurosurgical Rewiew. 2021; 44 (4): 1889-902.

- Piccirillo E, Wiet MR, Flanagan S, et al. Cystic vestibular schwannoma: classification, management, and facial nerve outcomes. Otolneurotol. 2009; 30 (6): 826-34.