Хирургическое лечение местно-распространенного рака вульвы

Автор: Мухин А.А., Важенин А.В., Саевец В.В., Таратонов А.В.

Журнал: Злокачественные опухоли @malignanttumors

Рубрика: Собственные исследования. Вопросы онкохирургии

Статья в выпуске: 3 т.10, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена возможность выполнения хирургического лечения больных с местно-распространенным раком вульвы в зависимости от объема удаляемых тканей и возможности реконструктивно-пластического компонента. Приведены положительные и отрицательные стороны различных хирургических реконструктивно-пластических методик. Вопрос о закрытии раневого дефекта после вульвэктомии и проведении пластики всегда вызывал неоднозначные споры различных авторов и привел к усложнению пластического компонента, а также снижению показаний или отказу от данного вида операции.

Рак вульвы, реконструктивно-пластический компонент, вульвэктомия

Короткий адрес: https://sciup.org/140256594

IDR: 140256594 | DOI: 10.18027/2224-5057-2020-10-3-20-25

Текст научной статьи Хирургическое лечение местно-распространенного рака вульвы

Выбор рационального метода лечения при раке вульвы является одной из наиболее актуальных и трудных проблем современной клинической онкологии. В большинстве случаев рак вульвы возникает у лиц пожилого и старческого возраста, у части пациенток — в местно-распространенной форме. Эти факторы, как правило, являются показанием для отказа в хирургическом лечении или уменьшении объема оперативного вмешательства [1]. Для больных, которым невозможно проведение хирургического лечения из-за сопутствующих заболеваний или распространенности процесса, альтернативным методом лечения является лучевая терапия по радикальной программе [2,3].

Лучевая терапия рекомендуется при лечении плоскоклеточного рака вульвы в адьювантном режиме или в качестве самостоятельного метода при абсолютных противопоказаниях к операции в связи с некомпенсированными сопутствующими заболеваниями, а также при распространенных формах основного заболевания, при метастатических/рецидивирующих формах заболевания или как паллиативная терапия [4].

На сегодняшний день лечение больных с местно-распространенной формой рака вульвы носит крайне индивидуальный характер, и возможность хирургического лечения рассматривается в малом проценте случаев ввиду большого количества осложнений, как со стороны первичного очага, так и по причине экстрагенитальной патологии в раннем послеоперационном периоде.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

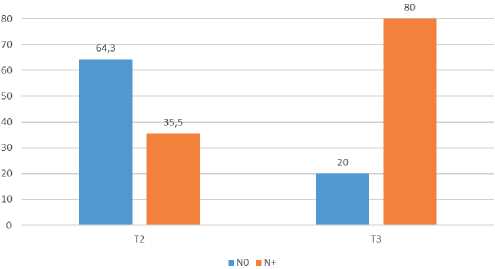

Нами проанализированы результаты лечения 33 пациенток с местно-распространенной формой рака вульвы, которым проведено хирургическое лечение объеме вульв-эктомии с резекцией рядом расположенных анатомических структур с реконструктивно-пластическим компонентом с января 2005 по декабрь 2018 г. Рис. 1 демонстрирует, что чем больше местная распространенность опухоли, тем больше риск поражения регионарных лимфатических узлов. Все пациентки получили хирургическое лечение в различных объемах — вульвэктомия с лимфаденэтомией, симультанные операции с брюшно-промежностной экстирпацией прямой кишки, вульвэктомия с резекцией уретры, средней трети влагалища, мышц тазового дна. Всем пациенткам было осуществлено реконструктивно-пластическое вмешательство кожно-фасциальными лоскутами с медиальных поверхностей бедер, а также пластика по оригинальным методикам.

Рисунок 1. Распределение пациентов в зависимости от распространенности опухоли по классификации Т.

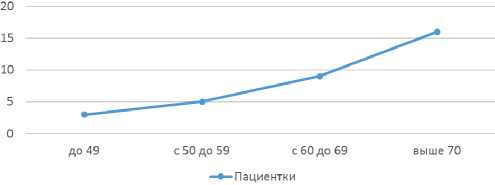

В результате проведенного анализа отмечено, что у пациенток после 60 лет возникает резкий подъем заболеваемости местно-распространенной формой рака вульвы, но развитие осложнений происходило чаще и более выра-женно: со стороны первичного очага — у каждой второй, со стороны экстрагенитальных органов —у каждой пятой пациентки (рис. 2).

Рисунок 2. Возраст пациенток с местно-распространенной формой рака вульвы.

Все больные получили лечение на базе онкологического гинекологического отделения Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Нами проведено ретро-и проспективное изучение непосредственных результатов лечения в зависимости от реконструктивно-пластического компонента. Все данные были привели в соответствие с современной международной классификацией по системе ТNМ (2010 г.), для оценки стадии опухолевого процесса.

Одной из проблем хирургического лечения рака вульвы является наличие послеоперационных осложнений. Они подразделяются на осложнения со стороны первичного очага (некрозы перемещенных кожно-фасциальных лоскутов), зоны пахово-бедренной лимфаденэктомии (краевые некрозы кожи послеоперационной раны, лимфатические затеки), а также осложнения, связанные с обострением экстрагенитальной патологии [2].

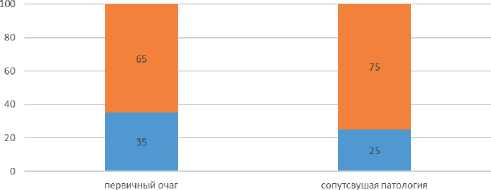

К наиболее частым ранним осложнениям со стороны операционной раны относят: краевые некрозы отсепаро-ванных кожных лоскутов, нагноение послеоперационной раны и лимфатические затёки. Структура ранних послеоперационных осложнений представлена на рис. 3.

Из представленных на рис. 3 данных видно, что осложнения возникали у каждой второй пациентки, наиболее часто — со стороны первичного очага в области хирургического вмешательства и были обусловлены нагноением, некрозом лоскутов или несостоятельностью швов послеоперационной раны ввиду выраженного натяжения ушиваемых краев. Это объясняется тем, что некрозы краев послеоперационной раны являлись входными воротами для патогенной микрофлоры, усугубляясь ишемией тканей в области натяжения. Однако при обширных резекциях тканей промежности частота нагноения послеоперационной раны была выше ввиду большей раневой поверхности; обильная лимфорея,

Рисунок 3. Структура ранних послеоперационных осложнений.

а также ранее существующий хронический очаг инфекции в самой опухоли способствуют инфицированию послеоперационной раны.

Интраоперационная или ранняя послеоперационная трансфузия эритроцитарной массы потребовалась 4 (12,1%) пациенткам, что отражает обширность хирургического вмешательства и необходимость тщательного отбора больных на данный вид оперативного лечения.

Изучена зависимость возникновения осложнений от возраста, наличия сопутствующей патологии у пациенток с местно-распространенной формой рака вульвы. Эта граница возраста (60 лет) была выбрана ввиду более выраженной соматической патологии, начиная с 60 лет, но особый интерес вызывает тот факт, что выраженность сопутствующей патологии и возраст значительно влияли на заживление послеоперационной раны и обострение экстрагенитальной патологии (рис. 4).

■ до 60 ■ после 60

Рисунок 4. Распределение осложнений в зависимости от возраста.

Особую трудность в лечении представляют пациентки с сопутствующей патологией, где применять расширенное оперативное лечение и пластический компонент не безопасно, и сопряжено с большими осложнениями. Чем более выраженная сопутствующая патология, тем возрастает риск ее обострения или декомпенсации в раннем послеоперационном периоде.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В онкогинекологическом отделении ГБУЗ ЧОКЦОиЯМ разработан и внедрен способ пластики послеоперационной раны после вульвэктомии у пациенток с местно-распространенной формой рака вульвы, и получен патент на изобретение № 2732307. Данный способ дает возможность хирургического лечения со снижением послеоперационных осложнений.

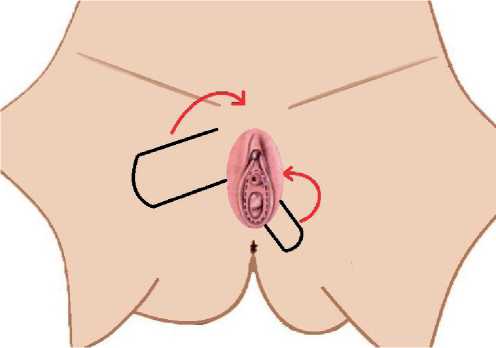

После выполнения вульвэктомии с резекцией влагалища до средней трети, а также резекцией рядом расположенных анатомических структур (мышц тазового дна, уретры) у пациенток образуется обширный раневой дефект (рис. 6 — видна лобковая кость, передняя стенка прямой кишки, резецированная средняя треть влагалища, резецированные мышцы тазового дна), который невозможно ушить, стянув края послеоперационный раны, а также нельзя провести пластику вульвы лоскутами по различным методикам. Выполняется ушивание раневого дефекта от области задней спайки путем последовательного сшивания кожи перианальной области с задней стенкой влагалища капроновыми нитями, далее формируется кожный лоскут, который должен закрывать всю лобковую область. Лоскут выкраивается с медиальной поверхности бедра в соотношении 2 (высота) к 1 (ширина). При выкраивании правого лоскута глубина разреза должна достигать широкой фасции бедра. Следующим этапом накладывается прочный шов Мак Миллана-Донати между передним уголком и ягодичной складкой, где заканчивается формирование лоскута. Место забора лоскута ушивается наглухо непрерывным швом викрилом от внутреннего края к наружному, с последующим наложением отдельных узловых швов, что уменьшает риск инфицирования. Далее лоскут перемещается в рану после вульвэктомии и фиксируется с помощью капроновых нитей по «часовой стрелке», от прочного шва Мак Миллана-Донати, наложенного ранее, до начала противоположной стенки влагалища. Подкожная жировая клетчатка лоскута не ушивается. Сформировавшийся нижний край лоскута последовательно подшивается к передней стенке влагалища и коже парауретральной зоны до уровня уретры. К резецированной части уретры лоскут не подшивается. Оставшаяся часть в области резецированного противоположного края влагалища не ушивается, а проецируется в область ягодичной складки для формирования кожного лоскута. Размер лоскута зависит от длины резецированного влагалища. Лоскут выкраивается от края влагалища до ягодичной складки, не доходя до фасциального футляра, ввиду высокой толщины формирующегося лоскута, но с сохранением кровоснабжения из ветвей a. pudenda interna. Сформированный лоскут подшивается к оставшейся стенке влагалища, нижнему краю противоположного лоскута, с закрытием обширного раневого дефекта промежности. Таким образом, ротированные лоскуты (кожно-фасциальный с медиальной поверхности бедра и кожный с ягодичной складки, рис. 8) позволяют полностью закрыть раневой дефект, без натяжения краев послеоперационной раны, что улучшает возможность её заживления, реконструкции стенки влагалища, а также снизить риск возможных осложнений в раннем послеоперационном периоде, предупредить рубцовое сужение влагалища и сохранить репродуктивную функцию.

Клинический пример. Пациентка Ч., 43 лет, находилась на лечении в отделении онкогинекологии ГБУЗ ЧОКЦОи-ЯМ с диагнозом — Рак вульвы III в стадии — yрT2N2вM0, после 8 циклов ПХТ. Сопутствующий диагноз: Хроническая анемия, легкой степени. Хронический гастрит. Ремиссия.

При поступлении состояние относительно удовлетворительное ввиду наличия интоксикационного и болевого синдрома. Генитальный статус (рис. 5): всю левую большую половую губу с переходом на малую, уретру и левую боковую стенку влагалища до с /3 занимает опухоль 15 × 8 см. Паховые лимфоузлы увеличены до 2 см в диаметре, подвижные, безболезненные, кожа над ними не изменена. Осмотр в зеркалах затруднен ввиду болевого синдрома. Ректально: параметрии свободны, стенки прямой кишки мягкие, дугласов карман свободный.

Пациентке проведено оперативное лечение в объеме — вульвэктомия с резекцией уретры, средней трети боковой стенки влагалища, мышц тазового дна с пластикой (рис. 7). Интраоперационно проведена трансфузия эритроцитарной массы. После хирургического лечения заживление происходило первичным натяжением, пациентка выписана на 12 сутки.

В настоящее время у пациенток с местно-распространёнными формами рака вульвы появилась возможность хирургического лечения с низким риском развития осложнений и сохранением репродуктивной функции, что особенно важно для молодых пациенток.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что данный способ позволяет снизить риск инфекционных осложнений, обострения экстрагенитальной патологии, сохранить репродуктивную функцию ввиду реконструкции промежности, уменьшить послеоперационный койко-день.

ОБСУЖДЕНИЕ

Известные способы закрытия раневого дефекта после удаления первичной опухоли, применяемые в специализированных онкологических учреждениях, имеют ограниченное применение ввиду большого объема послеоперационной раны, когда технически сформировать кожно-фасциальный лоскут довольно сложно. Это существенно удлиняет время операции, повышает риск развития некроза перемещенных лоскутов, инфицирования послеоперационных ран — все вышеперечисленное довольно рискованно для пациенток с сопутствующей патологией.

Рисунок 5. Локальный статус пациентки.

Рисунок 6. Вид послеоперационной раны.

Рисунок 7. Реконструкция промежности.

Рисунок 8. Реконструкция промежности (схема выкраивания лоскутов).

Таблица 1

|

Пластика вульвы, используемая ранее по 2017 год |

Новые варианты пластики вульвы с 2018 года |

|

|

Постельный режим |

10 дней |

1 день |

|

Активизация |

Поздняя, вынужденое положение |

Ранняя |

|

Закрытие раневого дефекта |

+/– |

+ |

|

Натяжение краев послеоперационной раны |

+ |

– |

|

Возможность резекции смежных анатомических структур |

+ |

+ |

|

Среднее время нахождения в стационаре после операции |

19–28 дней |

10–12 дней |

|

Антибиотикотерапия/профилактика |

7–10 дней |

Однократно за 30 мин. до операции |

Мы проанализировали результаты пластики по оригинальной методике и пришли к выводу, что риск осложнений сводится к минимуму. Данный метод дает возможность использования дополнительного ягодичного лоскута для пластики боковой стенки влагалища. В табл. 1 указаны преимущества оригинальной методики по сравнению с классической.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данный метод закрытия раневого дефекта возможен после радикальной вульвэктомии у пациенток с местно-распространенной формой рака вульвы и резекцией смежных анатомических структур, без сокращения объема хирургического лечения.

Список литературы Хирургическое лечение местно-распространенного рака вульвы

- Бохман Я. В., 1989; Таджибаева Ю. Т., 1990; Жаров A. B., 1995; Кузнецов В. В., Мехтиев В. Н., Коржевская Е. В. и соавт. 2000; Хасанов A. A., 2000).

- Hallak S, Ladi L, Sorbe B. Prophylactic inguinal-femoral irradiation as an alternative to primary lymphadenectomy in treatment of vulvar carcinoma. Int J Oncol 2007; 31:1077-1085.

- Petereit DG, Mehta MP, Buchler DA, Kinsella TJ. Inguinofemoral radiation of N0, N1 vulvar cancer may be equivalent to lymphadenectomy if proper radiation techni-que is used. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1993; 27: 963-967.

- Greer BE, Koh WJ. New NCCN Guidelines for Vulvar Cancer. J Natl Compr Canc Netw 2016; 14:656-658.