Хирургическое лечение пациента с абсцедирующим поражением митрального клапана и селезенки

Автор: Шевченко Ю.Л., Попов Л.В., Тюрин В.П., Стойко Ю.М., Назаров В.А., Гудымович В.Г., Зыков А.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 4 т.10, 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140188476

IDR: 140188476 | УДК: 616.126.424+616.411-002.3-089

Текст статьи Хирургическое лечение пациента с абсцедирующим поражением митрального клапана и селезенки

ХИРУРГИЧЕСКОЕ

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТА С АБСЦЕДИРУЮЩИМ ПОРАЖЕНИЕМ

МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА И СЕЛЕЗЕНКИ

Шевченко Ю.Л., Попов Л.В., Тюрин В.П., Стойко Ю.М., Назаров В.А., Гудымович В.Г., Зыков А.В.

Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова, Москва

УДК: 616.126.424+616.411-002.3-089

SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH ABSCESSED MITRAL VALVE LESION AND SPLEEN

Shevchenko Ju.L., Popov L.V., Tjurin V.P., Stojko Ju.M., Nazarov V.A., Gudymovich V.G., Zykov A.V.

Частота развития первичного инфекционного эндокардита (ИЭ) составляет 41–54% от всех случаев заболевания ИЭ в мире. По данным оценки ежегодной заболеваемости в России ИЭ составляет 38 случаев на 100 тысяч населения, причем чаще заболевают лица трудоспособного возраста (20–50 лет). Летальность при ИЭ остается на уровне 40–60%, до- стигая у лиц пожилого и старческого возраста 80%.

Возбудителями ИЭ являются стафилококки, стрептококки, грамотрица-тельные и анаэробные бактерии, грибы. В последние десятилетия XX-го века основными возбудителями ИЭ стали эпидермальный и золотистый стафилококки. Наиболее часто встречается ИЭ, вызванный золотистым стафилококком (Staph. aureus), который сопровождается поражением головного мозга (эмболии церебральных артерий, абсцессы мозга, менингоэнцефалит), селезенки, с часто наблюдающимися септическими инфарктами, абсцессами селезенки.

Причиной развития абсцессов селезенки (рис. 1) является бактериемия

Рис. 1. Абсцесс селезенки

Рис. 2.

Рис. 3.

с отсевом в ткани селезенки или микроэмболии, на фоне гиперспленизма и иммуносупрессии. Большинство эмболий развиваются в течение 2–4 недель после начала инфекционного процесса на клапанах сердца. Частота развития инфекционных поражений селезенки – 1–3%.

До 36% абсцессов являются поли-микробными, наиболее часто ассоциированы с ИЭ и абсцессом селезенки стафилококки – в 16–20%, стрептококки – до 22%, сальмонеллы – до 16%.

У большинства больных ИЭ, у которых развивается абсцесс селезенки, клиническая картина носит бессимптомный характер. Вызвать подозрение должны: тошнота, рвота, икота, боль в левом верхнем квадранте живота, боль в спине слева, необъяснимое вздутие живота.

Долгое время попытки лечения данной категории пациентов сталкивались с различными трудностями, однако за период формирования и становления гнойно-септической хирургии были выявлены основные показания к оперативному лечению: сепсис с внутрисердечным очагом, прогрессирование сердечной недостаточности, развитие эмболических осложнений.

Существует несколько вариантов тактики хирургического лечения:

-

• одномоментная операция – санация очагов в сердце и селезенке одновременно (спленэктомия, санация и протезирование сердечного клапана);

-

• двухэтапная операция – первый этап – спленэктомия с целью исключения инфицирования протеза, второй этап – санация внутрисердечного очага и протезирование клапана сердца, кроме того у пациентов с тяжелым общим состоянием возможно применение чрескожного дренирование абсцесса селезенки.

Цель клинического наблюдения показать возможности лечения пациента с

ИЭ и абсцедирующим поражением митрального клапана и селезенки, сформировавшимися на фоне длительной антибактериальной терапии.

Пациент 52 лет поступил в НМХЦ Н.И. Пирогова в августе 2014 года. Предъявлял жалобы на одышку при минимальной физической нагрузке (подъем на один лестничный пролет), повышение температуры тела на протяжении 2 месяцев (максимально до 39° С) на фоне массивной антибактериальной терапии (к моменту поступления – температура нормализовалась), периодически диспепсические явления (которые связывал с дисбактериозом), дискомфорт в левом подреберье. Начало заболевания – май 2014 года, когда пациент был госпитализирован в кардиологический стационар по месту жительства. Выявлена левосторонняя пневмония и жидкостное образование селезенки (рис. 2), заподозрен ИЭ.

Проводилась антибактериальная терапия комбинацией ванкомицин + цефатоксим. Неоднократные посевы крови на стерильность с отрицательным результатом.

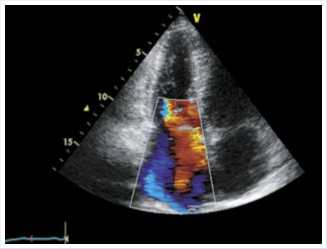

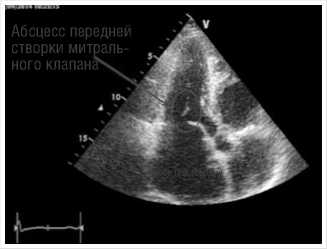

При ЭхоКГ (рис. 3) у пациента выявлен формирование приобретенный порок митрального клапана с формированием недостаточности (перфорация области передней створки, вегетации) (рис. 4).

При КТ органов брюшной полости выявлен абсцесс селезенки.

Учитывая тяжесть основного заболевания, пациент переведен в кардиохирургическое отделение НМХЦ им. Н.И. Пирогова.

Наличие дренированного очага в полости сердца, крупного абсцесса селезенки, располагающегося под капсулой и занимающего около половины объема органа, определило тактику лечения: двухэтапное оперативное вмешательство.

Первым этапом выполнена робот-ассистированная миниинвазивная спле-

Рис. 4.

Рис. 5.

нэктомия. В ходе операции обнаружено, что область ворот селезенки и хвост поджелудочной железы вовлечены в инфекционно–воспалительный процесс, из полости абсцесса эвакуировано 400 мл сливкообразного гноя (рис. 5).

Послеоперационный период характеризовался сохраняющейся сердечной недостаточностью (нарастало систолическое давление в легочной артерии, развилась перегрузка левых отделов сердца, выявлена отрицательная динамика NT pro BNP).

Данные обстоятельства потребовали выполнения второго этапа лечения, направленного на санацию очага внутрисердечной инфекции в срочном

Тюрин В.П., Гвоздков А.Л., Маликова Т.Ю.

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ НА ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ СТЕНТАМИ порядке. Через месяц после первичной операции выполнен второй этап оперативного лечения: Санация камер сердца, протезирование митрального клапана механическим протезом МедИнж 27 в условиях ИК. Интраоперационно отмечено значительное расширение фиброзного кольца митрального клапана, отрыв хорд передней створки, вегетации и перфорация передней створки до 15 мм с воспаленными отечными краями. Задняя створка без вегетаций и признаков воспаления (рис. 6.)

Проведены санация камер сердца и протезирование митрального клапана механическим протезом МедИнж-27 в условиях ИК. Послеоперационный период протекал с явлениями сердечной недо-

Препарат передней створки митрального клапана с вскрывшимся абсцессом и перфорацией

Рис. 6.

статочности, нарушениями ритма сердца, однако на фоне проводимой комплексной интенсивной терапии удалось достичь стабилизации состояния пациента.

Таким образом, у пациентов данной категории особенно важен мультидисци-плинарный подход с привлечением ряда специалистов, осуществимый только в условиях многопрофильного стационара, располагающего полным арсеналом диагностических и лечебных возможностей.