Хирургическое лечение пациента с аневризмой экстракраниального отдела внутренней сонной артерии

Автор: Юдаев С.С., Хамроев С.Ш., Батрашов В.А., Джалаев Ф.Ш.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 3 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Аневризмы экстракраниального отдела внутренней сонной артерии встречаются редко, но пр едставляют серьезную угрозу из-за высокого риска ишемического инсульта и связанные с этим неврологических осложнений. Описано клиническое наблюдение пациентки с дисплазией соединительной ткани, у которой выявлена мешотчатая аневризма левой внутренней сонной артерии. Выполнена резекция аневризмы с формированием анастомоза «конец в конец» без применения сосудистого протеза. В послеоперационном периоде осложнений не отмечено. Контрольное обследование через 6 месяцев подтвердило проходимость реконструированных сосудов. Своевременная диагностика и хирургическое лечение имеют решающее значение для профилактики неврологических осложнений и летального исхода.

Аневризма, внутренняя сонная артерия, дисплазия соединительной ткани, хирургическое лечение, ишемический инсульт

Короткий адрес: https://sciup.org/140310634

IDR: 140310634 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_3_152

Текст научной статьи Хирургическое лечение пациента с аневризмой экстракраниального отдела внутренней сонной артерии

Актуальность

Аневризмы экстракраниального отдела внутренней сонной артерии (ВСА) встречаются редко и составляют около 0,4% периферических аневризм. Однако они представляют серьезную угрозу из-за высокого риска развития ишемического инсульта и паралича черепных нервов [1]. Согласно результатам исследования, проведенного P. Moreau и соавт., признаки церебральной ишемии были выявлены у 74% пациентов [2].

Своевременная диагностика и адекватное лечение аневризм внутренней сонной артерии представляют собой критически важные аспекты современной медицинской практики, обусловленные высоким риском развития ишемического инсульта, инвалидности и летального исхода. Ишемический инсульт является основной причиной временной утраты трудоспособности и входит в тройку ведущих факторов смертности среди лиц пожилого возраста [3–4]. Особенно актуальна эта проблема у пациентов с заболеваниями соединительной ткани, которая предрасполагает к развитию аневризм вследствие дефекта структуры сосудистой стенки.

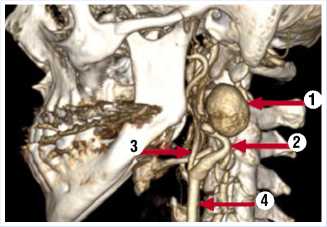

Пациентка А., 50 лет, обратилась в отделение сосудистой хирургии ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова с жалобами на пульсирующее образование в области шеи слева, частую головную боль и головокружения. Указанные симптомы беспокоят около 2 лет. Из анамнеза страдает варикозной болезнью нижних конечностей и малого таза более 20 лет, по поводу этого неоднократно выполнялись флебэктомии (2005, 2013, 2015 гг.). При осмотре выявлены фенотипические признаки дисплазии соединительной ткани: высокий рост (195 см), астенический тип телосложения, гипермобильность суставов и миопия. При дуплексном сканирование брахиоцефальных артерий (БЦА) определяется аневризматическое расширение левой ВСА до 30 мм с её вы- раженной извитостью. По данным МСКТ БЦА с контрастным усилением, выявлена выраженная деформация шейного сегмента ВСА, на уровне изгиба определяется мешотчатая аневризма размерами 24 x 20 x 27 мм, в полость аневризмы тромботические массы не определяются (Рис. 1).

С целью профилактики разрыва аневризмы и связанные с этим осложнений пациентке выполнена резекция аневризмы левой внутренней сонной артерии с формированием анастомоза конец в конец.

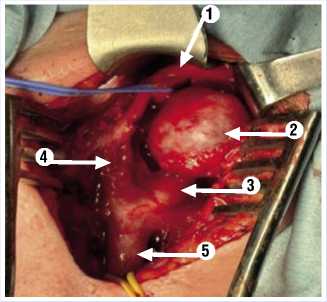

Хирургический доступ выполнен по переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы. При ревизии отмечается: на 3 см выше бифуркации ОСА определяется аневризма ВСА до 35 мм с выраженной извитостью ВСА проксимальнее и дистальнее аневризмы (Рис. 2). Под контролем инраопера-ционного нейромониторинга поэтапно пережаты ВСА (дистальнее извитости),

Рис. 1. МСКТ с контрастированием экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий. 1 – аневризма ВСА; 2 – ВСА; 3 – НСА; 4 – ОСА.

Рис. 2. Интраоперационная картина аневризмы ВСА после выделения. 1 – подъязычный нерв; 2 – аневризма ВСА; 3 – ВСА; 4 – НСА; 5 – ОСА.

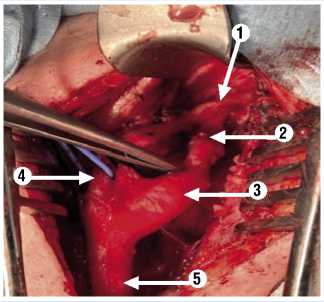

ОСА и НСА. Далее выполнена резекция аневризмы внутренней сонной артерии. С учетом достаточной длины ВСА сформирован анастомоз по типу «конец в конец» без использования синтетического протеза. Восстановлен магистральный кровоток по левой внутренней сонной артерии (Рис. 3).

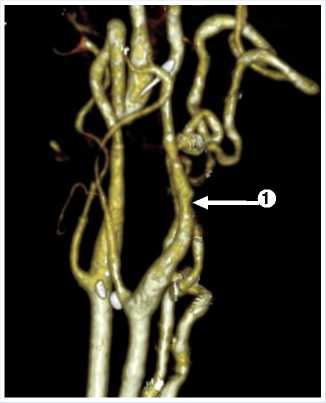

Ранний послеоперационный период протекал без осложнений. В послеоперационном периоде выполнена КТ экстра- и инракраниальных артерий с контрастированием, проходимость сонных артерий сохранена, признаков стеноза в зоне артериальной реконструкции не определяется (Рис. 4).

Пациентка в удовлетворительном состоянии выписана на 4-е сутки после операции для амбулаторного лечения и наблюдения.

Спустя 6 месяцев после операции на контрольном УЗДС БЦА: левая ОСА, НСА, ВСА проходимы, кровоток магистральный, признаков стеноза и окклюзии нет.

Рис. 3. Интраоперационная картина после резекции аневризмы и формирования анастомоза «конец в конец». 1 – подъязычный нерв; 2 – анастомоз «конец в конец»; 3 – ВСА; 4 – НСА; 5 – ОСА.

Рис. 4. МСКТ с контрастированием экстракраниальных отделов сонных артерий после операции. 1 – место формирования анастомоза по типу «конец в конец».

Обсуждение

Согласно данным K. De Jong и со-авт. аневризмой сонной артерии следует считать расширение бифуркации общей сонной артерии более чем на 200% по сравнению с диаметром внутренней сонной артерии или на 150% относительно диаметра общей сонной артерии [5]. Все аневризмы ВСА следует оперировать независимо от наличия симптомов [6].

Впервые хирургическое лечение пациента с аневризмой экстракраниального отдела ВСА провел A. Cooper. В Лондоне в 1806 году перевязал ОСА [7]. Гемиплегия возникла на восьмые сутки после операции и пациент умер через 13 суток. Спустя 2 года он успешно перевязал СА с хорошим клиническим результатом [8]. Однако риск инсульта и летальных исходов по данному методу были высоки.

Первая успешная операция путем резекции аневризмы ОСА с переходом на ВСА и созданием анастомоза выполнил A. Dimitza в 1952 году [9]. В 1959 г. Beall и его коллеги выполнили резекцию аневризмы ВСА с протезированием «синтетическим протезом» [10]. Последующее развитие реконструктивных сосудистых методов лечения вытеснили перевязку СА.

Основными причинами развития аневризм данной локализации являются: атеросклероз, травма, фибромышечная дисплазия, заболевания соединительной ткани (синдром Марфана, синдром Элерса-Данло и др.). [11]. В настоящее время дегенеративный или атеросклеротический генез являются наиболее частой причиной аневризм ВСА, что достигает от 40% до 70% случаев [8].

Аневризмы экстракраниального отдела сонных артерий (СА) обычно подразделяются на два типа: истинные и ложные. По форме они могут быть фузиформными, мешковидными и веретенообразными [12; 13].

Клинические проявления аневризм зависят от их расположения, размера и этиологии. Наиболее распространенным симптомом является пульсирующее образование на шее, которое были первым симптомом у 93% пациентов в работе W. Zhou и его коллег [14]. По результатам исследований Техасского института сердца 43% (28 из 65) пациентов имели неврологические симптомы, такие как amaurosis fugax (временное потеря зрения на один глаз) и транзиторные ишемические атаки (ТИА) [15].

Существует два основных направления в хирургическом лечении - это открытая хирургическая реконструкция и эндоваскулярное вмешательство на СА.

Операцией выбора является резекция аневризмы с последующим восстановлением артериального кровотока [16]. Эндоваскулярное лечение благоприятен для пациентов с интракраниально расположенными аневризмами либо для больных, имевших в анамнезе лучевую терапию в области шеи, так как открытое вмешательство в данном случае будет затруднительно [17].

Заключение

Аневризмы сонных артерий являются редкими, но опасными заболеваниями, требующими своевременного хирургического вмешательства. В данном

случае, у пациентки с дисплазией соединительной ткани успешно проведена резекция аневризмы внутренней сонной артерии с формированием анастомоза конец в конец, что позволило избежать тяжелых неврологических осложнений. Для аневризм экстракраниального отдела ВСА открытая хирургическая реконструкция остается методом выбора, обеспечивая радикальное устранение патологического образования и восстановление магистрального кровотока. Своевременная диагностика и активная хирургическая тактика являются ключевыми факторами успешного лечения подобных пациентов.