Хирургическое лечение пациентов с разрывом лонного сочленения (клинико-экспериментальное обоснование)

Автор: Калинский Е.Б., Калинский Б.М., Слиняков Л.Ю., Донченко С.В., Тельпухов В.И.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Экпериментальные и лабораторные исследования

Статья в выпуске: 1 (5), 2013 года.

Бесплатный доступ

Основываясь на экспериментально-клинических данных, была создана рабочая классификация нестабильности тазового кольца у пациентов с разрывом лонного сочленения в зависимости от величины диастаза между ветвями лонных костей (I, II, III степени). В результате проведенной научной работы стало ясно, что дифференцированный подход к хирургическому лечению структурно-функциональных нарушений при разрыве симфиза таза с использованием современных технологий позволяет значительно сократить сроки стационарного лечения и повысить качество жизни пациентов.

Лонное сочленение, связки таза, нестабильность тазового кольца

Короткий адрес: https://sciup.org/142211342

IDR: 142211342 | УДК: 617.3;

Текст научной статьи Хирургическое лечение пациентов с разрывом лонного сочленения (клинико-экспериментальное обоснование)

Тазовое кольцо, как известно, представляет собой единый комплекс, в котором связочный аппарат является основой его стабильности. Исходя из этого, сложность лечения разрыва симфиза заключается в отсутствии четких данных о влиянии степени повреждения переднего полукольца на связочный отдел заднего полукольца таза.

Знание этих параметров и разработка показаний к оперативному лечению, определение объема вмешательства и наиболее рационального метода как в отношении переднего отдела таза, так и, при необходимости, крестцово-подвздошного сустава, является важной проблемой современной травматологии.

Актуальность проблемы еще более возрастает, учитывая частоту разрывов симфиза, достигающую 15% от общего количества пострадавших с травмой таза, и большой частотой неудовлетворительных исходов, достигающих 25% (по данным различных авторов).

На клинических базах кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастов Первого МГМУ им. И.М. Сеченова нами проведено клинико-экспериментальное исследование: «Клинико-экспериментальное обоснование хирургического лечения пациентов с разрывом лонного сочленения». Работа состояла из дух частей: анатомического эксперимента, выполненного на 18 небальзамированных трупах, и клинического исследования, включавшего материал 30 пациентов с разрывом лонного сочленения, наблюдавшихся в травматологических отделениях ГКБ им. С.П. Боткина и ГКБ № 57 г. Москвы.

После выполнения и получения результатов эксперимента, а также по завершению гистоморфометрического исследования характера повреждения связочного аппарата заднего отдела таза, выявлены необратимые нарушения стабилизирующих структур, приводящих к нестабильности тазового кольца. Так, при повреждении крестцово-подвздошной связки изолированно или в сочетании с разрывом крестцово-остистой связки наблюдается ротационная нестабильность (патологическая подвижность тазовых костей в сагиттальной плоскости); при полном повреждении заднего вентрального связочного комплекса таза отмечается ротационная нестабильность в сочетании с тенденцией к вертикальной диссоциации костей таза.

Результаты экспериментального моделирования нашли свое подтверждение при анализе клинического материала. Так, при сопоставлении данных, полученных в результате проведенного экспериментального и клинического исследования, стало ясно, комплексное инструментальное обследование необходимо проводить всем пациентам с разрывом лонного сочленения. У всех обследованных нами пациентов с использованием обзорной переднезадней и боковой рентгенографии, а также специальных укладок «входа» и «выхода из таза» были заподозрены различной степени выраженности повреждения заднего вентраль- ного связочного аппарата таза с одной или двух сторон. При выполнении компьютерной томографии мы выявляли дислокацию крестцово-подвздошного сустава различной степени (соответственно степени повреждения крестцово-подвздошной, крестцово-остистой и крестцово-бугорной связок).

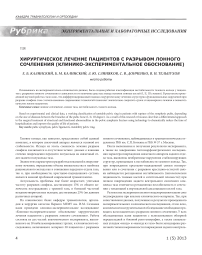

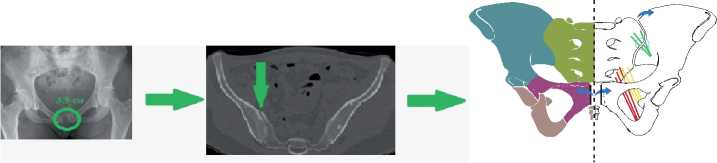

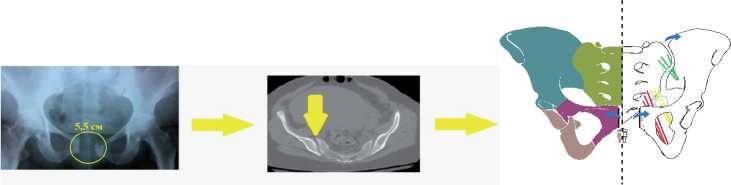

Основываясь на экспериментальноклинических данных, была создана рабочая классификация нестабильности тазового кольца у пациентов с разрывом лонного сочленения в зависимости от величины диастаза между ветвями лонных костей (I, II, III степени) см. рис.1. Были также разработаны следующие показания к способам оперативного лечения при различных степенях расхождения симфиза: при разрыве симфиза I степени (диастаз ветвей лонных костей 3,0–5,0 см) показана открытая репозиция и фиксация переднего полукольца таза пластиной и винтами или закрытая репозиция и стабилизация переднего полукольца таза аппаратом наружной фиксации. При разрыве симфиза II степени (диастаз ветвей лонных костей 5,0–7,0 см) показана открытая репозиция и фиксация переднего полукольца таза одной или двумя пластинами и винтами во взаимно перпендикулярных направлениях (установленных на передней и верхней поверхности лонного сочленения) в сочетании с трансартикулярной фиксацией крестцово-подвздошного сустава одним винтом по малоинвазивной методике под интраоперационным динамическим рентгенологическим контролем электронно-оптического преобразователя (ЭОП). При разрыве симфиза III степени (диастаз ветвей лонных костей 7,0 и более см) показана закрытая репозиция и фиксация переднего полукольца таза аппаратом наружной фиксации и крестцовоподвздошного сочленения винтами или открытая репозиция и фиксация переднего полукольца таза двумя пластинами и винтами во взаимно перпендикулярных направлениях в сочетании с фиксацией крестцово-подвздошного сустава по меньшей мере двумя винтами.

Таким образом, в результате проведенной научной работы стало ясно, что предложенный дифференцированный подход к хирургическому лечению структурно-функциональных нарушений при разрыве симфиза таза с использованием современных технологий позволяет значительно сократить сроки стационарного лечения и повысить качество жизни пациентов.

Рис. 1. Сопоставление рентгенологической картины с данными экспериментального моделирования: а) I степень нестабильности; б) II степень нестабильности; в) III степень нестабильности.

На схемах справа обозначено цветами: Зеленым – крестцово-подвздошная связка; Желтым – крестцово-остистая связка; Красным – крестцово-бугорная связка; Черным – лонное сочленение; Голубым – подвздошная кость; Сиреневым – лонная кость; Розовым – седалищная кость; Темнозеленым – крестец

Список литературы Хирургическое лечение пациентов с разрывом лонного сочленения (клинико-экспериментальное обоснование)

- Никитин В.В., Насибулин И.Г. Современные технологии при оказании медицинской помощи пострадавшим в ДТП//Материалы второй науч.-практ. конф. травматологов-ортопедов Федерального медико-биологического агентства. М., 2005. С. 67.

- Тюрчин А.Н., Пахомов В.И. Опыт лечения больных с повреждениями костей таза//Сб. тезисов докладов VIII съезда травматологов-ортопедов России. Самара, 2006. Т. 1. С. 453.

- Фокин В.А., Волна А.Л. Биологический остеосинтез//Margo Anterior. 1999. №1. С. 1-2.

- Burgess A.R., Eastridge B.J., Young J.W.R. et al. Pelvis Ring Disruptions: Effective classification system and treatment protocols//J. Trauma. 1990. Vol. 30 (7). P. 848-856.

- Gansslen A., Hufner T., Krettek C. Percutaneous iliosacral screw fixation of unstable pelvic injuries by conventional fluoroscopy//Oper. Orthop. Traumatol. 2006. Vol. 18(3). P. 225-244.

- Matta J.M., Tornetta P. Internal fixation of unstable pelvic rind injuries. -Press, 1996. -100 p.

- Tile M. Fractures of the pelvic and acetabulum. Williams&Wilkins, 1995. 480 p.