Хирургическое лечение повреждений сесамовидных костей стопы артроскопическим методом

Автор: Фань Ж., Лычагин А.В., Бобров Д.С., Кавалерский Г.М., Бабкова А.А., Шубкина А.А.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Оригинальное исследование

Статья в выпуске: 2 (56), 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить результаты лечения повреждений сесамовидных костей стопы с развитием посттравматического остеоартроза плюснесесамовидного комплекса методом артроскопически выполненной парциальной резекции сесамовидной кости. Материалы и методы: В настоящую серию случаев были включены 16 пациентов которым была выполнена парциальная резекция сесамовидной кости артроскопическим методом. Предоперационная оценка включала сбор анамнеза, физикальный осмотр с применением пассивного осевого компрессионного теста, рентгенологическую оценку, МРТ и КТ. Фиксировались послеоперационные осложнения, уровень активности, количество дней, необходимых для возвращения к привычному режиму двигательной активности, для спортсменов - возможность вернуться к занятиям спортом и уровень послеоперационных спортивных результатов, для танцоров - возможность вернуться к профессиональной деятельности. До- и послеоперационную боль оценивали по визуально-аналоговой шкале. Показатели результатов оценивались с использованием клинической рейтинговой шкалы Американского общества ортопедов стопы и голеностопного сустава (AOFAS). Результат: Согласно послеоперационной оценке, произведенной в конце периода наблюдения показатели ВАШ, улучшились в сравнении с дооперационном уровнем с 6,1±1,1 (диапазон: 5–8) до 0,9±0,9 (диапазон: 0–3). Показатели опросника AOFAS до операции в среднем составляли 54,3±7,2 (диапазон: 44-66) и улучшились до 90,8±7,7 (диапазон: 78-100) после операции. Средняя продолжительность до возвращения к активности составила 6,3±2,7 месяца (диапазон: 2–12 месяцев). Все 8 спортсменов вернулись к активным занятиям спортом в среднем через 5,8±2,8 месяца (диапазон: 2-10 месяцев). Однако два пациента к концу периода наблюдения не достигли спортивных результатов, имевшихся до перенесенной травмы. Вывод: Парциальная резекция сесамовидной кости артроскопическим методом является эффективным и надежным методом лечения патологий ПСК, однако необходимы дальнейшие сравнительные исследования результатов открытых и артроскопических операций.

Плюснесесамовидный комплекс, сесамовидная кость, сесамоидэктомия, артроскопическая техника

Короткий адрес: https://sciup.org/142242545

IDR: 142242545 | УДК: 616-001.514 | DOI: 10.17238/2226-2016-2024-2-34-44

Текст научной статьи Хирургическое лечение повреждений сесамовидных костей стопы артроскопическим методом

THE DEPARTMENT OF TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

Сесамовидные кости, расположенные в области соединения первой плюсневой кости с фалангой большого пальца стопы, являются частью сложного 1-го плюснефалангового сустава. Сесамовидные кости находятся под головкой 1-й плюсневой кости стопы: латеральная или малоберцовая, медиальная или большеберцовая. Медиальная сесамовидная кость является большей из двух, обе cесамовидные кости распологаются в толще сухожилия короткого сгибателя большого пальца стопы и являются частями настоящих синовиальных суставов с границами гиалинового хряща и вместе с 1-й плюсневой костью образуют плюсне-сесамовидный комплекс (ПСК) [1,2].

Сесамовидные кости первого плюснефалангового сустава играют значительную роль в обеспечении правильного биомеханического функционирования стопы. ПСК играет важную роль в защите головки первой плюсневой кости и распределении нагрузки по переднему отделу стопы, а также обеспечивает плавное подошвенное сгибание путем уменьшения трения сухожилия короткого сгибателя пальцев [3]. Из-за значительных механических напряжений и анатомических изменений ПСК может быть вовлечен в многочисленные патологические процессы, при этом медиальная сесамовидная кость больше подвержена таким воздействиям. Эти процессы включают травматические переломы, стрессовые переломы, ложные суставы, аваскулярный некроз, хондромаляцию и различные воспалительные заболевания [4, 5].

В отличие от других, патология ПСК слабо описывается в литературе [6-8]. Остеоартрит 1-го плюснефалангового сустава обычно возникает у пациентов среднего и старшего возраста является следствием возрастных дегенеративно-дистрофических изменений хрящевой ткани, однако может быть результатом полученной травмы [9]. При лечении остеоартрита 1-го плюс-нефалангового сустава часто упускают возможность развития у пациента симптоматического плюсне-сесамовидного остео- артрита. Остеоартрит может привести к различным изменениям сесамовидных костей, включая потерю хрящевой ткани с сужением суставной щели плюсне-сесамовидных суставов. Так Tan J, Lau JT. [7] при КТ исследовании плюснефалангового сустава пациента, ранее прооперированного по поводу ригидного первого пальца стопы (артродез 1-го плюснефалангового сустава) выявили симптоматический остеоартрит обеих ПСК с остеофитами на головке плюсневых и сесамовидных костей. В результате пациенту была выполнена успешная тотальная медиальная и латеральная сесамоидэктомия.

Запущенный остеоартрит 1-го плюснефалангового сустава часто приводит к прогрессирующей вальгусной деформации и вывиху сесамовидных костей [10, 11]. С другой стороны, нередкой причиной повреждений плюсне-сесамовидных суставов являются различные травмы, возникающие преимущественно у молодых людей, активно занимающихся спортом, а также травмы профессиональных танцоров, в частности подвывих и переломы сесамовидных костей [12]. В некоторых случаях такие переломы не срастаются, иногда может развиваться се-самоидит и аваскулярный некроз [13].

Патология ПСК проявляется интенсивной болью под головкой 1-й плюсневой кости, которая обычно усиливается при подъеме на полупальцы, использовании обуви на тонкой подошве или на высоких каблуках. Иногда при появлении воспаления наблюдаются умеренная припухлость и повышение местной температуры, реже – покраснение, которые могут распространяться медиально и производить впечатление поражения первого плюснефалангового сустава [14]. При отсутствии надлежащего лечения эти расстройства могут привести к существенной потере функций 1-го плюснефалан-гового сустава [5].

Первой линией в лечение повреждений плюсне-сесамовидного сустава являются консервативные методы (обезболивающие или противовоспалительные препараты, внутрисуставные инъекции, физиотерапия, модификация обуви и ортезы сто- пы) [15, 16]. Однако, когда консервативное лечение в течение как минимум 6–12 месяцев не дает результатов и у пациента продолжаются изнурительные симптомы может быть предложено оперативное лечение [17]. Это относительно редкая процедура, которая может быть выполнена как с использованием открытого хирургического доступа, так и с помощью артроскопической техники [18, 19].

Потенциальными осложнениями сесамоидэктомии в литературе отмечались ригидность, болезненные рубцы, расхождение ран, инфекция, повреждение нервов, вальгусная деформация [20, 21]. Отмечалось, что тотальная сесамоидэкто-мия (удаление обеих сесамовидных костей) может привести к значительному изменению биомеханики суставов, в то время как частичная резекция сесамовидных костей не влияет на механику сустава [22]. Поэтому, в случаях, когда могут быть затронуты обе сесамовидные кости, рекомендуется иссекать только медиальную сесамовидную кость, чтобы предотвратить развитие вальгусного или варусного отклонения большого пальца стопы [23].

Несмотря на возможные осложнения, сесамоидэктомия остается возможным методом лечения в случаях хронической сесамовидной боли у пациентов, у которых консервативное лечение оказалось неэффективным [17].

В настоящее время литература по хирургическому лечению ПСК ограничена и в основном представлена описанием небольших серий и отдельных случаев [17, 20, 21]. Не существует единого алгоритма лечения пациентов с остеоартритом плюсне-сесамовидного сочленения. По имеющимся данным артроскопический доступ обеспечивает хорошую внутрисуставную визуализацию и минимальное рассечение мягких тканей, оставляя связки интактными с отличными косметическими результатами, деформации с хорошим функциональным восстановлением [24]. Однако этот метод остается малораспространенным.

В настоящем исследования представлена серия случаев парциальной резекции сесамовидной кости артроскопическим методом выполненной по поводу не эффективного консервативного лечения повреждений ПСК. Целью данного исследования было оценить клинические исходы и послеоперационные осложнения атроскопического методы.

Материалы и методыПациенты и предоперационная диагностика.

В настоящую ретроспективную серию случаев были включены 16 пациентов, которым была выполнена парциальная резекция сесамоидной кости артроскопическим методом (у всех пациентов прооперирована одна стопа) в период с января 2015 г. по декабрь 2023 г. На основании анализа медицинских документов была получена демографическая информация (в т. ч. возраст, пол), индекс массы тела (ИМТ), сторона повреж- дения, употребление табака, род занятий, продолжительность консервативного лечения и сопутствующие заболевания.

Все пациенты проходили консервативное лечение не менее 8 месяцев (в среднем 10±1,2 месяца). Применялись ортопедические стельки, противовоспалительные препараты, физиотерапия, ограничение активности и попытки не поднимать вес. Ввиду того, что консервативное лечение оказалось безрезультатным и болевые ощущение сохранялись было принято решение о выполнение атроскопической парциальной резекции сесамовидной кости артроскопическим методом.

Демографические данные пациентов, которым была выполнена атроскопическая парциальная резекция сесамовидной кости артроскопическим методом представлены в Таблице 1. Средний возраст пациентов составил 31,3±15,8 (диапазон от 22 до 48) лет. Среди включенных в исследования пациентов было 12 женщин и 4 мужчины. Из 16 пациентов, подвергшимся оперативному вмешательству, 8 - активно занимались спортом, 4 – танцоры, 4 пациента бывшие спортсмены, занимающиеся оздоровительным бегом. Средний период наблюдения составил 24,8±8,2 (диапазон от 12 до 36) месяцев. Средний индекс массы тела пациентов составил 21,9±1,7 (диапазон от 19,4 до 24,8). У 3 пациентов ранее были травмы переднего отдела стопы в прошлом.

Таблица 1

Демографические данные пациентов

|

Характеристики |

Значения |

|

|

Средний возраст (лет, MD±SD) |

36,42 ± 12,46 |

|

|

Пол |

Женщины |

12 |

|

Мужчины |

4 |

|

|

Средний ИМТ (кг/м2, MD±SD) |

22,43±4,2 |

|

|

Курение |

3 |

|

|

Травмы |

3 |

|

|

Физическая активность |

Активные спортсмены |

8 |

|

Танцоры |

4 |

|

|

Бегуны |

4 |

|

Примечание: BMI - Body mass index

В результате дооперационного клинического и лучевого (рентгенологического, МРТ, КТ) обследования у всех 8 пациентов, активно занимающихся спортом и 3 танцоров был диагностирован изолированный большеберцовый сесамоидит в т.ч. у 7 пациентов отмечено несращение после стрессового перелома медиальной сесамовидной кости, у 4 пациентов смещение сесамовидной кости. У 2 пациентов не сросшийся перелом сочетался с аваскулярным некрозом (АВН). У всех пациентов перелом сесамовидной кости сочетался с поврежде- нием суставного хряща между сесамовидной костью и головкой плюсневой кости.

Таблица 2

Результаты дооперационного обследования

|

Диагноз |

Значение |

|

Изолированный большеберцовый сесамоидит с хроническим повреждением мягких тканей в т. ч.: |

11 |

|

Не сросшийся перелом медиальной сесамовидной кости |

5 |

|

Не сросшийся перелом медиальной сесамовидной кости с аваскулярным некрозом |

2 |

|

Симптоматический остеоартрит плюснесесамо-видного сустава |

5 |

Предоперационная оценка включала сбор анамнеза, физикальный осмотр, рентгенологическое исследование, магнитнорезонансную и компьютерную томографии. Во время клинического обследования использовался пассивный аксиальный компрессионный тест [34]. Для выполнения теста определяется положение сесамовидных костей, затем выполняется разгибание первого пальца стопы, компрессия (аксиальная нагрузка) по подошвенной поверхности стопы несколько проксимальнее расположения сесамовдиных костей с последующим пассивным сгибанием пальца и продолжением компрессии. Это маневр осевой компрессии затрудняет нормальное проксимальное смещение сесамовидных костей при пассивном плантарном сгибании первого пальца стопы. При этом происходит осевое сжатие сесамовидных костей относительно основания проксимальной фаланги и головки плюсневой кости. Этот тест является специфическим для сесамовидных костей, поскольку все остальные мягкие ткани в области подошвенной поверхности первого плюсневого сустава находятся в расслабленном положении.

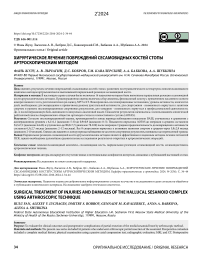

Рентгенография проводилась с нагрузкой на стопы (прямая проекция) и без (проекция ¾). Были получены и оценены предоперационные рентгенограммы первого плюснефалангового сустава пациентов в переднезадней, косой и латеральной проекциях. Учитывая, что сесамовидные кости 1-го плюснефалангового сустава у 7–30% населения бывают из нескольких частей (лат. bi\multipartita), чтобы отличить такие кости от переломов, у всех пациентов была выполнена рентгенография обеих стоп. Как правило при переломе имеются более острые края частей сесамовидной кости, определяется конгруэнтность фрагментов (рис. 1). При наличии двудольчатой (bipartiia) сесамовдной кости, края закругленные, неконгруэнтны друг другу.

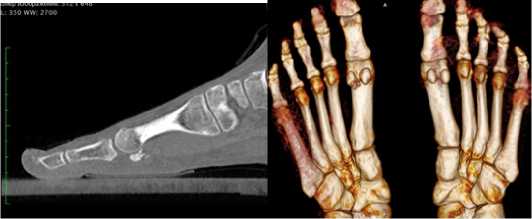

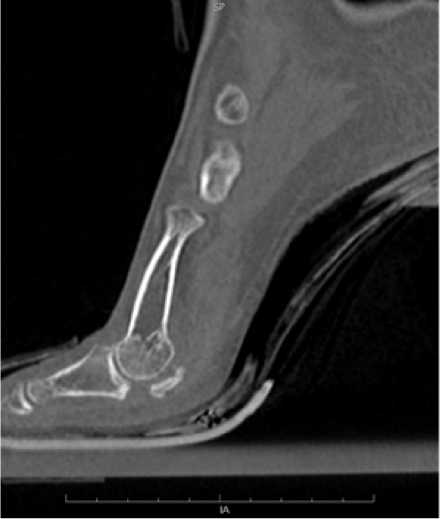

МСКТ, МРТ были выполнены для оценки изменений в ПСК, выявление которых затруднено на обычных рентгенограммах (рис. 2, 3, 4). C помощью КТ определяли характер переломов, остеосклероза, наличие фрагментов, степень уменьшения тол- щины суставного хряща (на функциональных исследованиях) и узурации кости. С помощью МРТ оценивали состояние мягких тканей, характер отека костного мозга.

Рис.1. Перелом большеберцовой (медиальной) сесамовидной кости на рентгенограммах.

Рис.2. Рентгенограммы пациентки З. в аксиальной, прямой и ¾ проекциях, демонстрирующие отсутствие видимых изменений при наличии перелома.

Рис.3. Мультиспиральная компьютерная фотография пациентки (МСКТ) З. (сагиттальный срез и 3D реконструкция), демонстрирующие перелом, который не может быть диагностирован по данным рентгенографии.

Хирургическая техника

Применялась хирургическая техника, которая включает использование нескольких доступов [25]. Для данной артро- скопической процедуры необходим короткий артроскоп диаметром 2,7 мм с углом обзора 30° и ирригационная система, ручные механические и электрохирургические инструменты диаметром не более 3,5 мм. Все операции выполнялись под спинальной анестезией. Процедуру проводили в положении больного на спине так, чтобы пятка оперируемой ноги лежала в самом конце операционного стола. Для улучшения доступа к оперируемому пальцу стопы, ипсилатеральное бедро и голень поднимали с помощью подушки немного выше контралатеральной ноги, обеспечивая вертикальное положение оперируемой стопы. После предоперационного дезинфекции и стерильного покрытия операционного поля сухожилие длинного разгибателя большого пальца стопы (m. extensor hallucis longus, далее - EHL) идентифицировали и маркировали стерильным фломастером. Затем на дорсальной стороне большого пальца стопы на уровне суставной щели 1-го плюснефалангового сустава отмечали латеральнее сухожилия EHL место дорсолатерального входа, а с медиальной стороны от сухожилия EHL, дорсомедиальную точку входа. Затем отмечали место медиального портала на медиальной стороне большого пальца стопы на уровне суставной щели 1-го плюснефалангового сустава, на середине расстояния между дорсальным и подошвенным краями головки первой плюсневой кости. В предполагаемом месте дорсомедиального входа кожу прокалывали внутримышечной иглой и входили в 1-й плюснефаланговый сустав, который заполняли 3–5 мл стерильного физиологического раствора. В месте дорсоме-диального входа скальпелем №. 15 производили продольный разрез кожи, параллельно оси схожилия длинного разгибателя большого пальца стопы длиной до 3 мм.

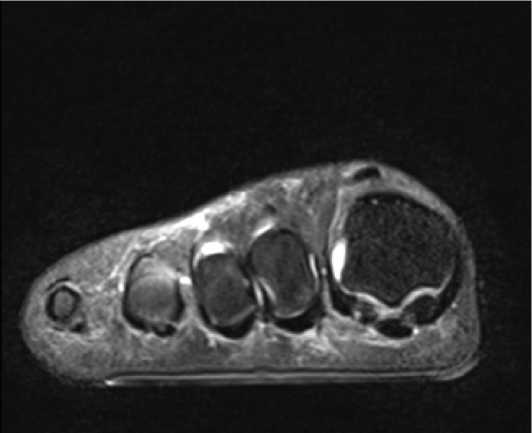

Рис. 4. МРТ пациентки З., демонстрирующее отек и фрагментацию латеральной сесамовидной кости.

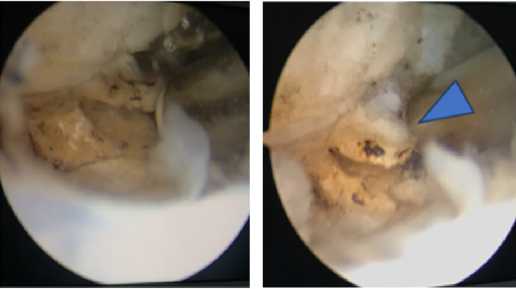

В заранее отмеченное место предполагаемого медиального входа устанавливали внутримышечную иглу, которую вводили через кожу в сустав, где с помощью артроскопа визуализировали положение ее кончика. Если при артроскопическом исследовании установлено, что игла введена в сустав, ее удаляли и создавали медиальный портал (рис. 5). Под прямой артроскопической визуализацией при необходимости создавали дополнительный проксимальный медиальный портал или портал в межплюсневом промежутке. Дорсолатеральный портал использовался редко, как альтернатива дорсомедиальному порталу в случае затрудненной визуализации латеральной сесамовидной кости. После осмотра сустава осуществляли доступ к сесамовидной кости, удаляли спайки и четко визуализировали сесамовидную кость, а затем, выполняли парциальную резекцию сесамовидной кости артроскопическим методом. При удалении сохраняли периферические отделы сесамовидной кости и волокна сухожилия короткого сгибателя 1 пальца (рис.6). Данная техника позволяла предотвратить возникновение дисбаланса головок сухожилия с возникновением вальгусной или варусной деформации 1 пальца, а так же сохранить силу сгибания 1 пальца стопы. Интраоперационно при необходимости выполнялся рентгенологический контроль с помощью электронно-оптического преобразователя, для ориентира и оценки корректности выполнения процедуры (рис.7). По окончании процедуры дренаж в сустав не устанавливали, а кожу в местах применения артроскопических входов ушивали нерассасывающимися нитями из монофиламента 3-0.

Рис.5. Дорсо-медиальный портал сформирован. Под контролем артроскопа, мокитом расширяется пространство для медиального портала.

Послеоперационная реабилитация

Со вторых послеоперационных суток начинали пассивные упражнения на восстановление движений (ROM) для большого пальца стопы в направлении тыльного и подошвенного сгибания, активные упражнения, направленные на возовбновление движений в голеностопном суставе и улучшение кровообращения.

На вторые послеоперационные сутки больных вертикализо-вали. Пациенты ходили в послеоперационной разгрузочной обуви 6 недель с целью формирования полноценного рубца в зоне выолнения операции. Упражнения на укрепление мышц и восстановление амплитуды движений в смежных суставах были начаты на вторые сутки после операции. Снятия швов проводилось на 12-14-е сутки после операции. С шестой послеоперационной недели пациенты постепенно начали ходить в обычной обуви. Беговые упражнения были начаты на 12-й послеоперационной неделе, к обычным занятиям спортом и танцами приступили на 16-й послеоперационной неделе.

Рис.6. Артроскопическая резекция. Стрелкой указан внутрисуставной фрагмент сесамовидной кости.

Рис.7. Удаление внутрисуставных фрагментов и большей части сесамовидной части. Интраоперационный контроль с помощью электронно-оптического преобразователя.

Рис.8. Сохранение периферических отделов и волокон сухожилия короткого сгибателя 1 пальца стопы. На МСКТ видно формирование пространства между сесамовидной костью и головкой первой плюсневой кости, которое не уменьшается при нагрузке, что связано с образованием фиброза, выполняющего функцию хряща в условиях сниженной функциональной нагрузки .

Послеоперационная оценка

Фиксировались послеоперационные осложнения, формирование вальгусного или варусного отклонения 1 пальца, амплитуда движений в 1 плюснефаланговом суставе. Оценивали уровень активности, количество дней, необходимых для ежедневного возвращения к нормальной жизни, для спортсменов - возможность вернуться к занятиям спортом и уровню послеоперационных спортивных результатов, для танцоров - возможность вернуться к профессиональной деятельности. По данным МСКТ оценивали отсутствие контакта между поврежденной сесамовидной костью и головкой 1 плюсневой кости (рис.8).

До- и послеоперационную боль оценивали по визуально-аналоговой шкале от нуля (нет боли) до 10 (интенсивная боль). Показатели результатов оценивались с использованием клинической рейтинговой шкалы Американского общества ортопедов стопы и голеностопного сустава (AOFAS). Эта шкала включает три показателя: боль – один вопрос, максимально 40 баллов, функция – 7 вопросов, максимально 50 баллов, выравнивание оси - один вопрос, максимально 10 баллов. Максимальное общее число баллов – 100. Более высокой балл соответствует лучшему состоянию стопы.

Кроме того, пациентов просили оценить уровень их удовлетворенности процедурой по 5-балльной шкале: 1 – очень неудовлетворен, 2 – неудовлетворен, 3 – скорее удовлетворен, 4 – удовлетворен, 5 – очень доволен. В процессе наблюдения пациентов обследовали клинически и рентгенологически.

Результаты

Предоперационные и послеоперационные результаты пациентов с патологией ПСК, после парциальной резекции сесамовидной кости артроскопическим методом, представлены в таблице 3. Согласно послеоперационной оценке, произведенной в конце периода наблюдения, показатели ВАШ улучшились в сравнении с дооперационном уровнем с 6,1±1,1 (диапазон: 5–8) до 0,9±0,9 (диапазон: 0–3). Показатели опросника AOFAS до операции в среднем составляли 54,3±7,2 (диапазон: 44-66) и улучшились до 90,8±7,7 (диапазон: 78-100) после операции. Средняя продолжительность возвращения привычной физической активности составила 13,8±6,0 недель (диапазон: 6–26 недель). Все 8 спортсменов вернулись к активным занятиям спортом в среднем через 5,8±2,8 месяца (диапазон: 2-10 месяцев). Однако два пациента этой группы к концу периода наблюдения не достигли спортивных результатов до травмы. Трое из че- тырех танцоров вернулись к профессиональной деятельности полностью, один пациент с диагностированным остеоартрозом плюснесесамовидного сустава к концу периода наблюдения лишь частично восстановил свои профессиональные навыки.

У восьми из 16 пациентов (50%) отмечались в раннем послеоперационном периоде отмечались осложнения: остаточный дискомфорт в области сесамовидной кости (4 пациента), боль в области послеоперационной раны (2 пациента), отек (2 пациента), онемение пальца (1 пациент), боль по подошвенной поверхности стопы (1 пациент), боль при тыльном сгибании большого пальца стопы (1 пациент). У некоторых пациентов наблюдалось несколько жалоб одновременно. Однако эти жалобы были временны и не отмечались к концу периода наблюдения, за исключением боли в подошве у одного пациента. 9 (56%) пациентов были очень довольны проведенной процедурой, еще 6 (38%) – удовлетворены, и только 1 (6%) пациент не доволен.

Пациенты с диагностированным остеоартрозом плюснесеса-мовидного сустава имели заметно худшие средние показатели: ВАШ – 1,8±0,8, AOFAS - 82±3,2, возвращение к привычной физической активности - 21±3,2 недель.

Таблица 3

Пред- и послеоперационные результаты пациентов, перенесших парциальную резекцию сесамовидной кости артроскопическим методом

|

№ п\п |

Возраст |

Физическая активность |

Диагноз |

ВАШ до операции |

ВАШ после операции |

AOFAS до операции |

AOFAS после операции |

Likert |

RTA (недели) |

RTS (месяцы) |

Осложнения |

|

1 |

24 |

Атлет |

SD |

5 |

0 |

66 |

100 |

5 |

6 |

2 |

Нет |

|

2 |

22 |

Атлет |

FN |

5 |

0 |

58 |

100 |

5 |

10 |

4 |

Нет |

|

3 |

25 |

Атлет |

SD/ACD |

6 |

1 |

52 |

92 |

4 |

14 |

6 |

Нет |

|

4 |

30 |

Атлет |

FN |

5 |

0 |

64 |

98 |

5 |

8 |

3 |

Нет |

|

5 |

28 |

Атлет |

FN |

5 |

0 |

62 |

100 |

5 |

10 |

5 |

Нет |

|

6 |

27 |

Атлет |

FN/AVN |

6 |

1 |

48 |

94 |

4 |

16 |

10 |

онемение, остаточный дискомфорт в сесамовидной кости |

|

7 |

32 |

Атлет |

FN/AVN |

7 |

2 |

52 |

88 |

4 |

15 |

9 |

остаточный дискомфорт в сесамовидной кости |

|

8 |

26 |

Атлет |

SD/ACD |

7 |

1 |

62 |

86 |

5 |

11 |

7 |

остаточный дискомфорт в сесамовидной кости |

|

9 |

24 |

Танцор |

SD/ACD |

6 |

1 |

48 |

88 |

4 |

12 |

- |

swelling |

Продолжение Таблицы 3

|

10 |

34 |

Танцор |

FN |

5 |

0 |

62 |

100 |

5 |

7 |

- |

Нет |

|

11 |

32 |

Танцор |

FN |

5 |

0 |

56 |

100 |

5 |

7 |

- |

Нет |

|

12 |

25 |

Танцор |

OA |

6 |

1 |

46 |

82 |

5 |

20 |

- |

Нет |

|

13 |

38 |

Бывший спортсмен |

OA |

7 |

2 |

52 |

84 |

4 |

18 |

- |

Боль в ране |

|

14 |

48 |

Бывший спортсмен |

OA/HV |

8 |

3 |

44 |

78 |

3 |

26 |

- |

боль в подошве, боль при тыльном сгибании большого пальца стопы, отек |

|

15 |

42 |

Бывший спортсмен |

OA/HV |

8 |

2 |

46 |

80 |

4 |

22 |

- |

Боль в ране |

|

16 |

44 |

Бывший спортсмен |

OA |

7 |

1 |

50 |

86 |

5 |

19 |

- |

остаточный дискомфорт в сесамовидной кости |

|

Среднее |

31,3±15,8 |

6,1±1,1 |

0,9±0,9 |

54,3±7,2 |

90,8±7,7 |

13,8±6,0 |

5,8±2,8 |

Примечания. Представлены предоперационные показатели, полученные за неделю до операции. Послеоперационные показатели получены в конце периода наблюдения. SD – вывих сесамовидных костей; ACD – повреждение суставного хряща; FN – не сросшийся перелом; AVN – аваскулярный некроз; OA - остеоартрит; HV – вальгусная деформация первых пальцев стопы; VAS – визуальноаналоговая шкала; AOFAS - American Orthopaedic Foot & Ankle Society; RTA – возвращение активности; RTS – возвращение к спорту.

Обсуждение

Настоящее исследование показало, что лечение травм и повреждений плюсне-сесамовидного комплекса методом артроскопической парциальной резекции сесамовидной кости 1-го плюснефалангового сустава эффективно и безопасно. В то же время данный метод, в настоящее время, не стал массовым, и сообщений о лечении повреждений сесамовидных костей артроскопическим методом немного, к тому же они ограничены представлением отдельных клинических случаев. Несмотря на это, преимущества артроскопической сесамоидэктомии перед открытой операцией позволяют рекомендовать этот метод в качестве метода выбора при травмах и повреждений плюсне-сесамовидного комплекса [17, 25, 26].

Диагностика травм и повреждений плюсне-сесамовидного комплекса требует тщательного сбора анамнеза, детального клинического и рентгенологического обследования, чтобы исключить дифференциальные системные патологии. Важная информация о характере травм и повреждений, необходимая для планирования лечения, может быть получена методом МРТ и КТ.

При диагностировании перелома сесамовидной кости следует учитывать, что у 7–30% населения встречаются многодольчатые сесамовидные кости 1-го плюснефалангового сустава (лат. bi\multipartita). В более чем 90% этих случаев это медиальная сесамовидная кость [1, 2]. Чтобы отличить многодольчатые кости от переломов, рекомендуется сделать рентгенографию обеих стоп [27, 28].

В некоторых случаях повреждения и травмы сесамовидных костей 1-го плюснефалангового сустава не выявляются на стандартных рентгенограммах. В этом случае, при клинических признаках повреждения или травмах требуется проведение МСКТ и МРТ [29].

Первой линией в лечении травм и повреждений ПСК 1-го плюснефалангового сустава являются консервативные методы, в частности ограничение активности, ношение обуви на низком каблуке и твердой подошве, ортопедические стельки, противовоспалительные препараты, физиотерапия [15, 16].

В систематическом обзоре литературы по лечению переломов сесамовидных костей 1-го плюснефалангового сустава Robertson G. A. J. и др. [30] отметили, что 86% (19 из 22) пациентов, лечившихся консервативными методами, вернулись к занятиям спортом, однако только 64% из них сохранили тот же уровень результатов, что и до травмы. С другой стороны, после хирургического лечения вернулись к занятиям спортом 95% пациентов (139 из 146), а 88% из них вернулись на тот же уровень, что и до травмы. В исследовании Bichara D. A. и др. [29], в котором пациентам с переломами сесамовидной кости, которые не ответили на консервативные меры, было проведено хирургическое лечение открытой сесамоидэктомией, в общей сложности 22 из 24 пациентов (91,6%) вернулись к активности в среднем через 11,6 ± 3,87 (диапазон от 8 до 24) недель. Поэтому если после шести месяцев консервативного лечения улучшения отсутствуют, рекомендуется хирургическое лечение.

Сесамоидэктомия может быть частичной или полной, выполняться открытым или артроскопическим способом [20, 25, 26].

Подытожив результаты 10 исследований сесамоидэктомии выполненной с открытым доступом, проведенных в период с 1982 по 2017 год, Shimozono Y. и др. [21] сообщили, что 94,4% пациентов (118 из 125 наблюдаемых) вернулись к своей спортивной деятельности. Однако в 22,5% случаев (у 42 из 187 прооперированных больных) наблюдались различные осложнения в течение среднего послеоперационного периода наблюдения (45,1±19,3 мес.). Отмечалось появление вальгусной деформации большого пальца после медиальной сесамоидэктомии, появление варусной деформации большого пальца после латеральной сесамоидэктомии, снижение подвижности в 1-м плюснефаланговом суставе, снижение силы подошвенного сгибания большого пальца и метатарзалгии. При этом повторная операция потребовалась 3% пациентов.

В исследовании Kane J. M., и др. [31], сообщается о схожем количестве осложнений (24%) после открытой сесамоидэктомии. Отмечались сесамоидит, покалывания в первом межплюсневом пространстве, инфицирование и уменьшение объема движений. Однако в послеоперационном наблюдении у всех пациентов наблюдался полный регресс этих осложнений. Описанные осложнения являются следствием изменения биомеханических отношений стопы вследствие ятрогенного повреждения структур при открытой сесамоидэктомии.

В исследовании Bichara D. A. и др. [20] после открытой сесамоидэктомии у одного пациента из 24 прооперированных после резекции медиальной сесамовидной кости развилась симптоматическая вальгусная деформация первого пальца стопы. Mehtar M. и др. [32] отметили у пациентов что после открытой у 12 пациентов клинических нарушений соосности отмечено не было, однако у трех пациентов наблюдалось заметное увеличение промежутка между большим пальцем и вторым пальцем стопы по сравнению с контралатеральной стороной. Ни один из пациентов не испытывал боли, дискомфорта или раздражения, связанных с подошвенным рубцом. У одного пациента в первом межпальцевом промежутке развились симптомы похожие на неврому.

Опыт артроскопической сесамоидэктомии более скромный. В 2006 году Chan и Lui [24] описали случай артроскопической латеральной сесамоидэктомии при лечении остеомиелита сеса- мовидной кости 1-го плюснефалангового сустава, с хорошими результатами. Vega et al. [35] в 2019 году описали серию случаев сесамоидэктомии артроскопическим методом. За восьмилетний период были прооперированы трое пациентов по поводу остеонекроза медиальной и шесть пациентов - латеральной сесамовидной кости 1-го плюснефалангового сустава. При послеоперационном наблюдении у трех пациентов сохранялась боль в течение как минимум одного года. Несмотря на то, что интенсивность боли была ниже, чем до процедуры, у одного пациента потребовалось повторное хирургическое вмешательство, а у двух других болевой синдром был купирован с помощью ортопедических стелек.

Levaj I. et al. [33] опубликовали 36 случаев артроскопии 1-го плюснефалангового сустава, из которых 5 пациентам была выполнена операция по поводу не сросшегося перелома сесамовидной кости. 4 пациента до травмы сесамовидной кости занимались спортом и один танцами, все не имели травм в анамнезе. Авторы отметили, что пациенты этой группы были очень довольны процедурой, и трое из четырех пациентов, занимавшихся соревновательными видами спорта, полностью восстановились после артроскопии.

Nakajima K [26] описывает 14 случаев парциальной резекции сесамовидной кости артроскопическим методом с июля 2015 по июль 2017 года. Автор сообщает об улучшении среднего балла визуально-аналоговой шкалы и среднего балла Японского общества хирургии стопы. Среднее время возвращения к повседневной деятельности составило 5,3 дня. Среди 5 пациентов, занимавшихся спортом, 3 и 2 пациента возобновили занятия спортом через 3 и 12 месяцев после операции соответственно. Однако, отмечены такие осложнения как боль в ране, дискомфорт в суровую погоду, онемение, боль в подошве, кроме подушечки стопы, боль при тыльном сгибании большого пальца стопы, остаточный дискомфорт в сесамовидной кости, отек, походка на носках, у одного пациента отмечен отек костного мозга головки плюсневой кости. Автор делает вывод, что несмотря на хорошие клинические результаты парциальная резекция сесамовидной кости артроскопическим методом, пациенты должны быть осведомлены о многих потенциальных осложнениях этой процедуры до операции.

В представленной серии случаев получены результаты сопоставимые с результатами опубликованных ранее подобных серий артроскопических операций. Так же как в других исследованиях [25, 26, 35] отмечен высокий процент послеоперационных осложнений, однако эти осложнения в большинстве случаев были купированы к концу периода наблюдения. В то же время при открытых операциях отмечались более тяжелые осложнения, в частности появление вальгусной деформации [21, 31]. Так же как в других исследованиях отмечалось [26, 33] успешное возвращение в спорт пациентов, однако сроки зависели от степени тяжести повреждений сустава. Стоит отметить и сопоставимые показатели удовлетворенности пациентов процедурой с другими исследованиями [33].

На основании полученных в настоящем исследовании данных и обзора литературы можно заключить, что артроскопическая процедура имеет преимущества перед классическим открытым доступом, такие как меньшая продолжительность послеоперационной боли и реабилитации, более быстрое возвращение к повседневной деятельности и лучший косметический результат. Однако следует подчеркнуть, что артроскопию 1-го плюснефа-лангового сустава всегда должен выполнять хирург, имеющий большой опыт артроскопической хирургии. Такая операция требует тщательного предоперационного планирования, исключительно хорошее знание региональной анатомии, чтобы уменьшить возможные осложнения и иметь возможность при необходимости перейти на открытую процедуру с артроскопической.

Заключение.

Представленная серия случаев демонстрирует хорошие результаты после парциальной резекции сесамовидной кости артроскопическим методом при патологических процессах ПСК.

Согласно послеоперационной оценке, произведенной в конце периода наблюдения, показатели ВАШ и опросника AOFAS, улучшились в сравнении с дооперационном уровнем. Все 8 спортсменов вернулись к активным занятиям спортом, однако два спортсмена с диагностированными аваскулярными некрозами и повреждением суставного хряща к концу периода наблюдения не достигли спортивных результатов до травмы. Трое из четырех танцоров вернулись к профессиональной деятельности полностью, один пациент с диагностированным остеоартрозом плюсне-сесамовидного сустава лишь частично восстановил свои профессиональные навыки. Отмеченные осложнения были купированы к концу периода наблюдения, кроме боли в подошвенной поверхности у одного пациента. 15 пациентов были очень довольны проведенной процедурой, и только 1 пациент к концу периода наблюдения имел жалобы на сохраняющийся болевой синдром.

Вывод: Парциальная резекция сесамовидной кости артроскопическим методом является эффективным и надежным методом лечения патологий ПСК, однако необходимы дальнейшие сравнительные исследования результатов открытых и артроскопических операций.

Список литературы Хирургическое лечение повреждений сесамовидных костей стопы артроскопическим методом

- Srinivasan R. The Hallucal-Sesamoid Complex: Normal Anatomy, Imaging, and Pathology. Semin Musculoskelet Radiol. 2016 Apr;20(2):224-32. doi: 10.1055/s-0036-1581121

- Yeung AY, Arbor TC, Garg R. Anatomy, Sesamoid Bones. 2023 Apr 4. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 35201699.

- Coughlin M: Sesamoids and accessory bones of the foot. Mann’s Surgery of the Foot and Ankle. Coughlin MJ, Mann RA, Salzmann CL (ed): Saunders, Philadelphia; 2014. 9th Edition:492-568.

- Cohen BE. Hallux sesamoid disorders. Foot ankle Clin. 2009; 14:91-104. doi: 10.1016/j.fcl.2008.11.003

- Boike A, Schnirring-Judge M, McMillin S. Sesamoid disorders of the first metatarsophalangeal joint. Clin Podiatr Med Surg. 2011 Apr;28(2):269-85, vii. doi: 10.1016/j.cpm.2011.03.006

- Garrido, I.M., et al., Osteochondritis of the hallux sesamoid bones. Foot Ankle Surg, 2008. 14(4): p. 175-9. doi: 10.1016/j.fas.2008.02.004

- Tan J, Lau JT. Metatarso-sesamoid osteoarthritis as a cause of pain after first metatarsophalangeal joint fusion: case report. Foot Ankle Int. 2011 Aug;32(8):822-5. doi: 10.3113/FAI.2011.0822

- Ono Y, Yamaguchi S, Sadamasu A, Kimura S, Watanabe S, Akagi R, Sasho T, Ohtori S. The shape of the first metatarsal head and its association with the presence of sesamoid-metatarsal joint osteoarthritis and the pronation angle. J Orthop Sci. 2020 Jul;25(4):658-663. doi: 10.1016/j.jos.2019.06.013

- Munteanu SE, Auhl M, Tan JM, Landorf KB, Elzarka A, Menz HB. Characterisation of first metatarsophalangeal joint osteoarthritis using magnetic resonance imaging. Clin Rheumatol. 2021 Dec;40(12):5067-5076. doi: 10.1007/s10067-021-05849-7

- Kadakia AR, Molloy A. Current concepts review: traumatic disorders of the first metatarsophalangeal joint and sesamoid complex. Foot Ankle Int. 2011 Aug;32(8):834-9. doi: 10.3113/FAI.2011.0834

- Lalevée M, de Carvalho KAM, Barbachan Mansur NS, Kim KC, McGettigan L, Dibbern K, Easley M, de Cesar Netto C. Distribution, prevalence, and impact on the metatarsosesamoid complex of first metatarsal pronation in hallux valgus. Foot Ankle Surg. 2023 Aug;29(6):488-496. doi: 10.1016/j.fas.2023.06.003

- Stein CJ, Sugimoto D, Slick NR, Lanois CJ, Dahlberg BW, Zwicker RL, Micheli LJ. Hallux sesamoid fractures in young athletes. Phys Sportsmed. 2019 Nov;47(4):441-447. doi: 10.1080/00913847.2019.1622246

- Welck MJ, Hayes T, Pastides P, Khan W, Rudge B. Stress fractures of the foot and ankle. Injury. 2017 Aug;48(8):1722-1726. doi: 10.1016/j.injury.2015.06.015

- Atiya S, Quah C, Pillai A. Sesamoiditis of the metatarsophalangeal joint. OA Orthop 2013; 1:19.

- Mauler F, Wanivenhaus F, Böni T, Berli M. Nonsurgical Treatment of Osteomyelitis of the Hallux Sesamoids: A Case Series and Literature Review. J Foot Ankle Surg. 2017 May-Jun;56(3):666-669. doi: 10.1053/j.jfas.2017.01.025

- Mandell JC, Khurana B, Smith SE. Stress fractures of the foot and ankle, part 2: site-specific etiology, imaging, and treatment, and differential diagnosis. Skeletal Radiol. 2017 Sep;46(9):1165-1186. doi: 10.1007/s00256-017-2632-7

- Knežević i., Levaj i., Dimnjaković D., Smoljanović T., Bojanić i. Arthroscopic sesamoidectomy for managing stress fractures of the medial great toe sesamoid in adolescent athletes: two case reports and review of the literature. Paediatr Croat. 2019; 63:87-93

- Pearson JM, Moraes LVM, Paul KD, Peng J, Chinnakkannu K, McKissack HM, Shah A. Is Fibular Sesamoidectomy a Viable Option for Sesamoiditis? A Retrospective Study. Cureus. 2019 Jun 19;11(6): e4939. doi: 10.7759/cureus.4939

- Chan SK, Lui TH. Arthroscopic Sesamoidectomy and Plantar Metatarsal Head Bone Shaving in Management of First Metatarsal Head Metatarsalgia After First Metatarsophalangeal Fusion. Arthrosc Tech. 2023 Aug 28;12(9): e1631-e1636. doi: 10.1016/j.eats.2023.05.002

- Bichara DA, Henn RF 3rd, Theodore GH. Sesamoidectomy for hallux sesamoid fractures. Foot Ankle Int. 2012 Sep;33(9):704-6. doi: 10.3113/FAI.2012.0704

- Shimozono Y, Hurley ET, Brown AJ, Kennedy JG. Sesamoidectomy for hallux sesamoid disorders: A systematic review. Foot Ankle Surg 2018; 57:1186-1190. doi: 10.1053/j.jfas.2018.03.044

- Saxena A, Krisdakumtorn T. Return to activity after sesamoidectomy in athletically active individuals. Foot Ankle Int 2003;24(5):415–9. doi: 10.1177/107110070302400507

- Tagoe M, Brown HA, Rees SM. Total sesamoidectomy for painful hallux rigidus: a medium-term outcome study. Foot Ankle Int. 2009 Jul;30(7):640-6. doi: 10.3113/FAI.2009.0640

- Chan PK, Lui TH. Arthroscopic fibular sesamoidectomy in the management of the sesamoid osteomyelitis. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2006; 14:664–7. doi: 10.1007/s00167-005-0030-5

- Baofu Wei, Alan Y. Yan, Annunziato Amendola Arthroscopic Techniques and Anatomy of the Foot and Ankle 2022, p. 261-270 doi:10.1007/978-3-031-05190-6

- Nakajima K. Arthroscopy of the first metatarsophalangeal joint. J Foot Ankle Surg 2018; 57:357-363. doi: 10.1053/j.jfas.2017.10.003

- Salleh, R., A. Beischer, and W.H. Edwards, Disorders of the hallucal interphalangeal joint. Foot Ankle Clin, 2005. 10(1): p. 129-40. doi: 10.1016/j.fcl.2004.09.001

- Pillai, A., C. Quah, and S. Atiya, Sesamoiditis of the metatarsophalangeal joint. OA Orthopaedics, 2013. 1(2).

- Menashe, L., et al., The diagnostic performance of MRI in osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage, 2012. 20(1): p. 13-21. doi: 10.1016/j.joca.2011.10.003

- Robertson GaJ, Goffin JS, Wood aM. Return to sport following stress fractures of the great toe sesamoids: a systematic review. Br Med Bull. 2017; 122:135-49. doi: 10.1093/bmb/ldx010

- Kane JM, Brodsky JW, Daoud Y. Radiographic results and return to activity after sesamoidectomy for fracture. Foot ankle Int. 2017; 38:1100-6. doi: 10.1177/1071100717717265

- Mehtar M, Saragas NP, Ferrao PN. Functional and patient reported outcomes following lateral hallucal sesamoidectomy. Foot (Edinb). 2020 Jun; 43:101656. doi: 10.1016/j.foot.2019.101656

- Levaj I, Knežević I, Dimnjaković D, Smoljanović T, Bojanić I. First Metatarsophalangeal Joint Arthroscopy of 36 Consecutive Cases. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2021;88(3):211-216.

- Allen MA, Casillas MM. The passive axial compression (PAC) test: a new adjunctive provocative maneuver for the clinical diagnosis of hallucal sesamoiditis. Foot Ankle Int. 2001 Apr;22(4):345-6. doi: 10.1177/107110070102200414. PMID: 11354451.

- Vega J, Dalmau M. arthroscopic sesamoidectomy. In: Lui TH, ur. arthroscopy and Endoscopy of the Foot and ankle. Singapore: Springer; 2019:341. doi: 10.1053/j.jfas.2021.06.004