Хирургическое лечение ранней лучевой язвы, сформировавшейся после эндоваскулярного вмешательства

Бесплатный доступ

Поздние лучевые повреждения мягких тканей и методы их терапии описаны достаточно подробно и, как правило, являются следствием комбинированного или лучевого лечения больных, страдающих онкологическими заболеваниями. Ранние лучевые повреждения в медицинской практике встречаются редко и не связаны с лучевой терапией. Традиционной причиной таких патологических изменений остаются чрезвычайные ситуации на предприятиях атомной отрасли и человеческий фактор при несоблюдении мер безопасности. С другой стороны, в повседневную практику стали широко внедряться методы эндоваскулярной хирургии, которая иногда требует многочасовых вмешательств, и в мировой литературе появились работы, посвящённые осложнениям, связанным с данной манипуляцией, вследствие превышения толерантных доз облучения нормальных тканей ионизирующим излучением. В работе представлен случай успешного лечения ранней лучевой язвы левой лопаточной области, которая развилась в результате коронарографии с последующей транслюминальной баллонной ангиопластикой и стентированием передней межжелудочковой ветви. Иссечение фиброзно-изменённых тканей и лучевой язвы единым блоком в пределах визуально здоровых тканей с одномоментной пластикой интерполяционным торако-дорсальным кожно-мышечным лоскутом на стороне повреждения позволило полностью реабилитировать больного и восстановить качество жизни, связанное с дефектом мягких тканей.

Коронарография, баллонная ангиопластика, стентирование, осложнение, местные лучевые повреждения, ранняя лучевая язва, хирургическое лечение, кожно-мышечный торако-дорсальный лоскут

Короткий адрес: https://sciup.org/170171450

IDR: 170171450 | УДК: 616.5-002.44:617-001.29-089.844 | DOI: 10.21870/0131-3878-2020-29-4-158-163

Текст научной статьи Хирургическое лечение ранней лучевой язвы, сформировавшейся после эндоваскулярного вмешательства

Поздние лучевые повреждения кожи и подкожно-жировой клетчатки встречаются в 2-5% случаев у больных, которые перенесли комбинированное лечение или радикальный курс лучевой терапии по поводу различных онкологических заболеваний [1, 2]. В последние годы, в связи с активным внедрением в повседневную практику эндоваскулярных вмешательств и расширением спектра диагностических манипуляций, которые сопровождаются повышенной лучевой нагрузкой, в клинической практике появились случаи развития ранних осложнений у пациентов с соматическими заболеваниями [3-7]. К факторам риска данной патологии следует отнести сопутствующие заболевания, сопровождающиеся нарушением микроциркуляции (сахарный диабет, атеросклероз, ожирение, повышенная индивидуальная чувствительность к ионизирующему излучению и т.д.). Кроме того, необходим тщательный дозиметрический контроль во время проведения манипуляций с учётом дозы лучевого воздействия и соблюдением всех мер профилактики возможных ятрогенных осложнений. Актуальность пластической хирургии лучевых повреждений обусловлена низкой эффективностью консервативного лечения. Основным принципом хирургического лечения является радикальное иссечение поражённых тканей в пределах здоровых с последующим одномоментным закрытием образовавшегося дефекта различными модификациями васкуляризированных лоскутов [2]. В МРНЦ им. А.Ф. Цыба в течение 2016-2018 гг.

Пасов В.В.* – вед. научн. сотр., д.м.н.; Коротков В.А. – зав. отделением. МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

выполнено 3 оперативных вмешательства у пациентов с ранними лучевыми язвами мягких тканей, которые сформировались в результате лечебно-диагностических манипуляций.

Клиническое наблюдение

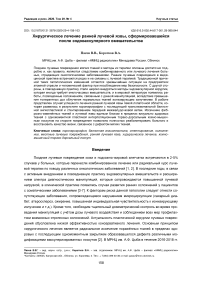

Больной Т., 69 лет, поступил в МРНЦ им. А.Ф. Цыба в апреле 2017 г. с жалобами на язву мягких тканей в области левой лопаточной области. Местный статус: в левой лопаточной области визуализируется язва округлой формы, окружённая фиброзно-изменёнными мягкими тканями размером 10x17 см. Дно язвы - фибрин (рис. 1). Гистологическое исследование № 3187 -хроническая язва. Посев из язвы на флору – золотистый стафилококк. Спиральная томография левой лопатки – без патологических изменений. Рентгенография органов грудной клетки – возрастные изменения.

Рис. 1. Фиброз мягких тканей, ранняя (ятрогенная) лучевая язва левой лопаточной области (до операции).

Анамнез: в 2015 г. в областной клинической больнице по месту жительства в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения дважды была выполнена коронарография и однократно транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование передней межжелудочковой ветви в связи с диагнозом: ИБС, стабильная стенокардия напряжения 2 ФК, постинфарктный кардиосклероз.

-

I. Коронарография в амбулаторных условиях от 12.02.2015 г. (контраст Сканлюкс 370 – 100 мл), время облучения составило 11 мин 50 с, доза облучения - 8550 сГрхсм2. Рекомендовано: с учётом ранней постинфарктной стенокардии (окклюзия правой коронарной артерии) – ангиопластика + стентирование по неотложным показаниям.

-

II. Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование передней межжелудочковой ветви в стационаре от 12.02.2015 г. (контраст Сканлюкс 370 – 300 мл), время облучения – 67 мин 25 с, доза облучения - 53980 сГрхсм2.

-

III. Коронарография в стационаре от 10.06.2015 г. (контраст Ультравист – 100 мл), время облучения - 3 мин 56 с, доза облучения - 4460 сГрхсм2. Выявлен рестеноз в передней межжелудочковой ветви до 20% и рекомендовано повторное оперативное вмешательство.

Через месяц больной отметил пигментацию и уплотнение кожи в области лопатки слева с последующим формированием язвы, по поводу которой пациент обратился в наш Центр. Был поставлен диагноз: фиброз мягких тканей, ранняя (ятрогенная) лучевая язва мягких тканей левой лопаточной области.

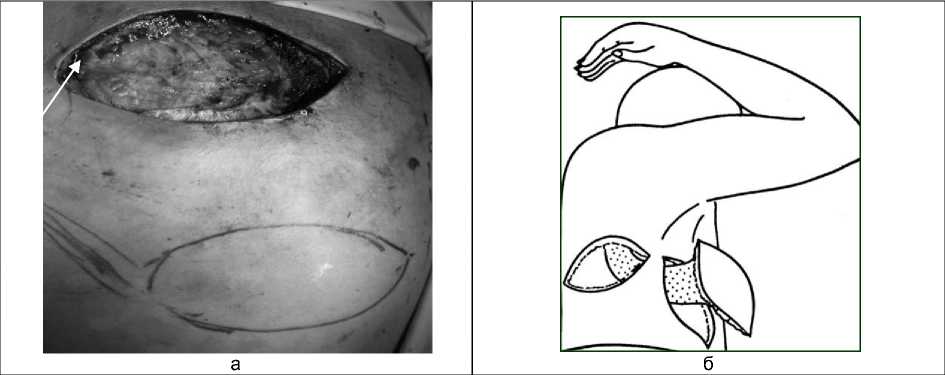

Больной полностью обследован в амбулаторных условиях Центра. Консультация кардиолога, анестезиолога – оперативное лечение не противопоказано. Учитывая клиническую картину и данные объективного обследования, принято решение выполнить оперативное вмешательство в объёме иссечения фиброзно-изменённых тканей единым блоком с лучевой язвой в пределах визуально здоровых тканей с одномоментной пластикой интерполяционным торако-дорсальным кожно-мышечным лоскутом на стороне лучевого повреждения (рис. 2-4).

Рис. 2. а) дефект мягких тканей после иссечения фиброза и язвы (S=190 см2). Операционная разметка торако-дорсального лоскута на мышечной ножке (указана стрелкой). б) схема операции.

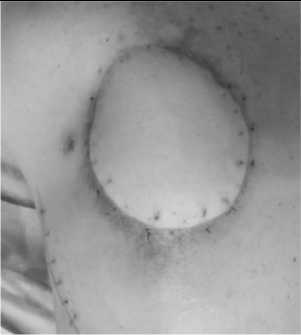

Рис. 3. Ротация торако-дорсального кожномышечного лоскута через отдельный разрез на дефект мягких тканей. Первые сутки после операции. Донорская зона ушита узловыми швами.

Рис. 4. Тот же больной – 2 месяца после операции. Полное приживление лоскута.

Послеоперационный период протекал гладко на фоне антибактериальной и кардиотроп-ной терапии. Осложнений со стороны сердечной деятельности не отмечено. Вакуум-дренаж удалён на 7 сутки, швы с лоскута сняты на 14 сутки, а с донорской зоны – на 21, в связи с натяжением кожных краёв раны во время операции. Приживление лоскута 100%.

Заключение

В заключение следует отметить, что в практике отделения ранние лучевые язвы после диагностических и лечебных манипуляций у неонкологических больных встречаются крайне редко (всего 5 наблюдений). В 3 случаях потребовалось оперативное вмешательство, которое позволило добиться полного купирования патологического процесса в результате использования кожно-мышечных лоскутов. Отдельно необходимо акцентировать внимание на том, что каждый случай требует тщательного анализа причин и ошибок, которые привели к сложившейся ситуации. В частности, у данного больного, с учётом вероятной ошибки в размерности указанной дозы облучения, представленной в выписке из лечебного учреждения, можно предположить, что реальная лучевая нагрузка минимум на порядок ниже, так как в современных ангиографических аппаратах полученная пациентом доза измеряется в мЗв, а не в сГр. С другой стороны СОД, которую получил больной (с учётом коэффициента перерасчёта для грудной клетки при диагностических и лечебных мероприятиях) однозначно превысила толерантную. Причины формирования данной патологии могут быть связаны с длительным локальным воздействием облучения на область интереса, неисправностью или погрешностью аппаратуры, отсутствием дозиметрического контроля, человеческим фактором. Не вызывает сомнения, что СОД была выше толерантной, поэтому лучевые повреждения сформировались на ранних сроках. В тоже время, оценить истинную причину их развития по данным выписного эпикриза невозможно (эндоваскулярное вмешательство было выполнено вне стен МРНЦ, а госпитализация в нашу клинику состоялась через 2 года после проведённой манипуляции и формирования ранней лучевой язвы).

Таким образом, хирургическое лечение фиброзно-язвенных дефектов мягких тканей различных локализаций с использованием перемещённых лоскутов является оптимальным методом для достижения полного выздоровления и скорейшей реабилитации пациентов.

Список литературы Хирургическое лечение ранней лучевой язвы, сформировавшейся после эндоваскулярного вмешательства

- Пасов В.В., Бардычев М.С., Туркин О.И. Непосредственные и отдалённые результаты хирургического лечения поздних лучевых язв передней грудной стенки у больных раком молочной железы (часть II) //Российский онкологический журнал. 2003. № 1. С. 22-25.

- Постнов Ю.Г., Пасов В.В. Лечение поздних лучевых повреждений костей и мягких тканей. Lambert Academic Publishing, 2013. 156 с.

- Амирасланов Ю.А., Светухин А.М., Жуков А.О., Щепилоа Д.В., Ухин С.А., Мальцев А.А. Местные лучевые поражения при эндоваскулярных вмешательствах на коронарных артериях //Диагностическая и интервенционная радиология. 2007. Т. 1, № 2. С. 48-54.

- Иванов В.А., Белякин С.А., Пермяков С.В., Бобков Ю.А., Трунин И.В., Смирнов В.Л., Иванов А.В., Майсков В.И., Пилипосян Е.Л. Местное лучевое поражение кожи и грудных позвонков после эндоваскулярной ангиопластики коронарных артерий //Диагностическая и интервенционная радиология. 2010. Т. 4, № 3. С. 73-76.

- Koenig T.R., Wolff D., Mettler F.A. Wagner L.K. Skin injuries from fluoroscopically guided procedures: part 1, characteristics of radiation injury //Am. J. Roentgenol. 2001. V. 177, N 1. P. 3-11.

- Poletti J.L. Radiation injury to skin following a cardiac interventional procedure //Australas Radiol. 1997. V. 41, N 1. P. 82-83.

- Soga F.A. A case of radiation ulcer following transcatheter arterial embolization //Jpn. J. Clin. Dermatol. 2004. V. 58, N 11. P. 908-910.