Хирургическое лечение субаортального стеноза

Автор: Шевченко Ю.Л., Попов Л.В., Гороховатский Ю.И., Гудымович В.Г., Зайниддинов Ф.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 2 т.3, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140187666

IDR: 140187666

Текст краткого сообщения Хирургическое лечение субаортального стеноза

Yu.L. Shevchenko, L.V. Popov, Yu.I. Gorokhovatskiy,

V.G. Gudymovich, F.A. Zainiddinov

Врожденный аортальный стеноз характеризуется наличием анатомического препятствия выбросу крови из левого желудочка в аорту. Первое морфологическое описание врожденного стеноза аорты принадлежит Boneti (1700) и Morgagni (1769). Спустя полтора века, анализируя серию наблюдений стеноза аорты, N.Chevers (1842) выделил неизвестную до того времени анатомическую форму – подклапанный стеноз.

Среди больных, страдающих аномалиями развития сердечно-сосудистой системы, врожденный аортальный стеноз встречается в 2–5% случаях (Люде М.Н.,

1973; Nadas А., 1977; Bircks W., Kitchner D., 1994). В России, по данным В.Н. Гетманского (1984), ежегодно рождаются около 1000 детей с различными анатомическими формами аортального стеноза. Наиболее распространенной анатомической формой порока является клапанный стеноз (до 70%). Подклапанный стеноз наблюдается у 20–25% больных, а надклапанный у 5–7% пациентов. В 12% наблюдений наблюдается комбинация различных форм стеноза.

С момента появления первых жалоб идет быстрое прогрессирующее течение порока (Ananod R. et al., 1997; Kiraly P. et al., 1997). У 1–19% больных причиной гибели является «внезапная смерть», основной причиной которой служат всевозможные нарушения ритма, связанные с относительной коронарной недостаточностью (Kitchiner D. et al., 1994). В 2–12% случаях течение порока осложняется развитием инфекционного эндокардита различной степени активности.

Основные морфологические варианты фиброзного субаортального стеноза следующие:

– Кольцевидный стеноз (локализованный опоясывающий воротник, охватывающий выходной тракт левого желудочка циркулярно и прикрепляющийся как к межжелудочковой перегородки, так и к передней створке митрального клапана);

– Полулунный или гребневидный стеноз (полукружное отложение фиброзной ткани на переднемедиальной створке митрального клапана или на межжелудочковой перегородке);

– Туннелевидный стеноз (преграда образуется диффузным сегментом выходного тракта левого желудочка);

– Различные аномалии митрального клапана, приводящие к стенозированию выходного тракта левого желудочка (аномальное прикрепление передней створки митрального клапана, аневризма передней створки митрального клапана, «парашютная» деформация митрального клапана и др.).

Больной Ш., 17 лет, поступил в Национальный центр грудной и сердечнососудистой хирургии им. святого Георгия 18.09.07.

При поступлении предъявлял жалобы на быструю утомляемость, одышку при умеренной физической нагрузке.

Из анамнеза: в детском возрасте страдал частыми простудными заболеваниями, в возрасте 4 лет выявлен ВПС, толерантность к физическим нагрузкам оставалась высокой, субъективно чувствует себя хорошо, активно жалоб не предъявляет. Периодически беспокоит одышка, перебои в работе сердца при незначительных физических нагрузках. За медицинской помощью не обращался, медикаментозные препараты не принимал.

При осмотре: общее состояние удовлетворительное. Телосложение нормостеническое. Нормального питания. Кожные покровы и слизистые оболочки нормальной окраски и влажности. Опорно-двигательная система без патологии. В легких перкуторно: ясный легочный звук. ЧД 15 в мин. При аускультации: дыхание везикулярное, проводится над всеми отделами. Хрипов нет. Границы относительной и абсолютной сердечной тупости сердца не расширены. Тоны сердца ясные, ритмичные, жесткий систолический шум с максимумом на верхушке. ЧСС 70 в мин, АД 110/80 мм рт. ст. Пульсация на магистральных периферических артериях сохранена. Признаков варикозного расширения подкожных вен нижних конечностей не выявлено. Со стороны других органов и систем патологи не выявлено.

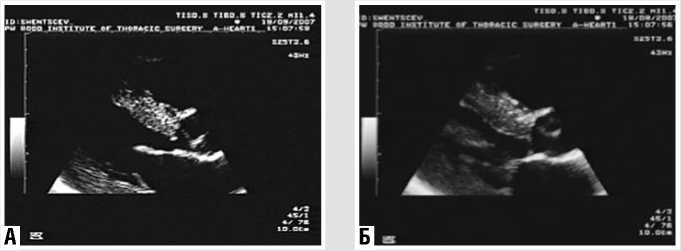

При ЭхоКГ выявлено наличие сочетания выраженного подклапанного и небольшого клапанного стеноза аортального клапана (рис. 1а-в). Градиент на уровне субаортальной мембраны: средний 84 мм рт. ст., максимальный 150 мм рт. ст. (рис. 1г). Размер левого предсердия – 3,5 см, правого желудочка – 2,4 см, толщина межжелудочковой перегородки – 1,9 см. Левый желудочек: конечно-диастолический размер – 4,2 см, конечно-диастолический объем – 78 мл, конечно-систолический размер – 2,3 см, конечно-систолический объем – 18 мл. Диаметр фиброзного кольца аортального клапана – 1,9 см.

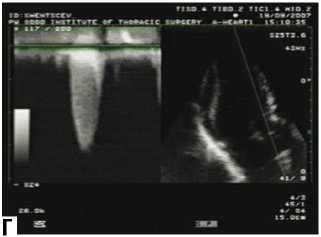

При рентгенографии органов грудной клетки выявлено умеренное увеличение левого желудочка (рис. 2а, б).

С целью исключения патологии коронарных артерий, пациенту выполнена коронарография, при которой гемодинамически значимых поражений коронарных артерий не выявлено.

Установлен диагноз: ВПС: подклапанный мембранозный стеноз. Выраженная гипертрофия миокарда левого желудочка, НК II а.

В связи с наличием у больного ВПС с преобладанием аортального стеноза, выраженной гипертрофией левого желудочка, бесперспективностью консервативной терапии пациенту 01.10.2007 г. выполнена операция: устранение субаортального стеноза в условиях ЭКК и ХКП.

Интраоперационно: сердце значительно увеличено в размерах за счет левого желудочка, выраженная его гипертрофия. Аорта умеренно расширена (пост-стенотическое расширение). Над аортой грубое систиолическое дрожание. После

Рис. 1. ЭхоКГ больного Ш. а, б – в В-режиме (определяется субаортальная мембрана); в – в режиме цветового допплеровского картирования; г – допплерография трансаортального потока крови на уровне субаортальной мембраны.

Рис. 2. Рентгенограмма органов грудной клетки больного Ш. Определяется небольшое увеличение левого желудочка, умеренное расширение аорты (а – прямая проекция; б – правая боковая проекция)

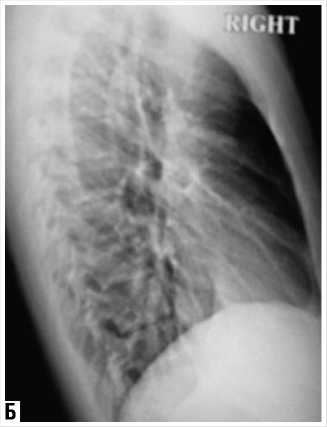

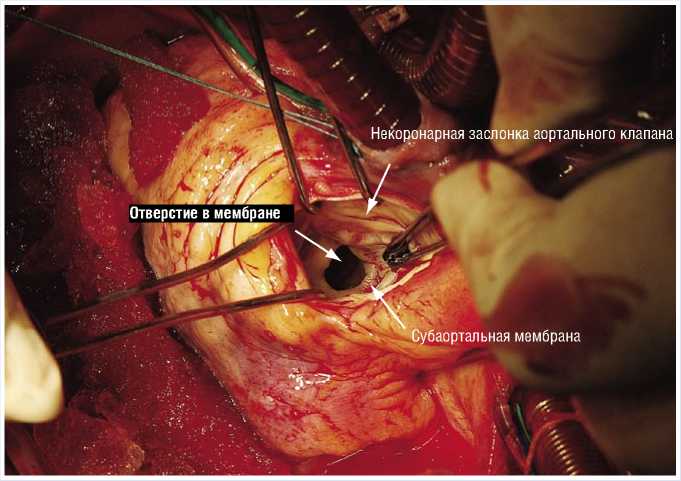

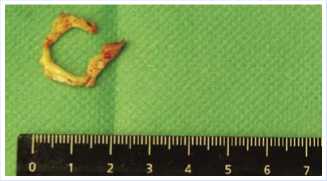

подключения АИК и пережатия аорты выполнена продольная аортотомия. При ревизии: аортальный клапан трехстворчатый (рис. 3), створки умеренно утолщены вследствие постоянной трав-матизации их струей крови. Под заслонками аортального клапана определяется плотная (+++) ригидная мембрана шириной около 3 мм с отверстием в центре около 7 мм (рис. 4). Мембрана иссечена

(рис. 5). Ширина выходного тракта левого желудочка более 2 см. Аортальный клапан состоятелен. Ушивание аортотомного разреза двухрядным швом.

Больной в удовлетворительном состоянии на 10-е сутки после операции выписан с рекомендациями по дальнейшему консервативному лечению под наблюдение кардиолога поликлиники по месту жительства.

Следует отметить, что естественная смертность при врожденном стенозе аорты составляет 23±5% в течение первого года жизни. Насколько злокачественно идет естественное течение данного порока, можно судить по тому, что до 40 летнего возраста доживают не более 40% больных (Campbell M., 1968; Kitchner D., et al., 1993). Исходя из данных по рождаемости и смертности, в России и странах ближнего зарубежья ежегодно на диспансерном учете должны находится 9–12 тысяч больных врожденным аортальным стенозом, основная масса которых нуждается в хирургическом лечении (Гетманский В.П., 1984).

Ранняя постановка диагноза аортального стеноза и своевременное направление больных на хирургическое лечение является актуальной проблемой, так как консервативные методы лечения, особенно при возникновении осложнений, малоэффективны (Шаенко О.Ю. и др. 1997, Шахов Б.Е. и др. 1994; Rosenfeld H.M. et al., 1994). Это необходимо учитывать кардиологам и кардиохирургам при прогнозировании его естественного течения.

При планировании вмешательства необходимо четко определять оптимальные сроки выполнения операции, обосновывать показания к ее выполнению, учитывая клиническое состояние больных, анатомический вариант порока, определять метод хирургической коррекции и кардиоанестезиологические возможности обеспечения операции. Именно поэтому становится понятным, что вопрос о своевременной хирургической коррекции врожденного стеноза аорты приобретает особую актуальность, что и продемонстрировало данное клиническое наблюдение.

Рис. 3. Ревизия корня аорты и аортального клапана (описание в тексте)

Рис. 4. Интраоперационный вид субаортальной мембраны (описание в тексте)

Рис. 5. Препарат иссеченной субаортальной мембраны