Хирургическое восстановление стопы при травмах и ранениях

Автор: Грицюк Андрей Анатольевич

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4 (20), 2016 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: сравнить результаты реконструктивно-восстановительных операций у раненных с дефектами тканей стопы с применением стереофотоплантоподографического исследования при планировании оптимального метода хирургического вмешательства. Материалы и методы: проведен анализ результатов лечения 72 пострадавших с ранениями стопы, которым были выполнены различные виды пластического замещения дефектов тканей стопы, 69 мужчин (95,8%) и 3 женщины (4,2%). Большая часть раненых до 30 лет (84,8%), получившие ранения и травмы стопы с первичными и вторичными дефектами тканей, которым проводилось реконструктивное лечение. Пациенты были разделены на 2 группы: в первой группе выполнялись хирургические вмешательства без применения стереофотоплантоподографического исследования (СФППГ), во второй группе применяли инструментальное пред- и послеоперационное СФППГ исследование и оценивали степень восстановления опорной поверхности стопы. Результаты: применение реконструктивно-восстановительных операций у раненных с дефектами тканей стопы с применением СФППГ, позволило увеличить количество возвращенных в строй на 15,5%, планирование с применением методов восстановления физиологической нагрузки на нагружаемую поверхность стопы, позволило уменьшить количество послеоперационных осложнений более чем в 2 раза и уменьшить количество отдаленных трофических осложнений на 7%. Вывод: реконструктивно-восстановительные операции с применением стереофотоплантоподографического исследования при ранениях стопы дают возможность улучшить ранние и отдаленные результаты.

Ранения и травмы стопы, реконструктивная хирургия ранений стопы

Короткий адрес: https://sciup.org/142211423

IDR: 142211423

Текст научной статьи Хирургическое восстановление стопы при травмах и ранениях

Обширные повреждения, разрушения и отрывы стопы достигают 53,6%, по сравнению с 14,1% раненых в стопу во время Великой Отечественной войны [1, 2]. Тяжелые ранения стопы сопровождаются увольнением из Вооруженных сил 61,7% военнослужащих, с летальностью от 25,5 до 38% [3–6]. Возросшие возможности реконструктивно-пластической хирургии и реабилитации больных в условиях мирного времени позволяют добиваться заживления ран первичным натяжением в оптимальные сроки, с хорошими анатомическими и функциональными результатами [7–10]. При планировании сложных реконструктивных операций на стопе необходимо помнить об уникальной структуре кожи стопы, способной противостоять высоким нагрузкам и тот факт, что стопа имеет нагрузочные поверхности, поэтому необходимо выбирать оптимальное хирургическое вмешательство, что будет способствовать реализации принципов малой травматичности и сберега-тельности характерной для современной хирургии. А также, необходимость разработки комплекса реконструктивно восстановительных и реабилитационных мероприятий у раненых с дефектами стопы [11, 12, 13].

Цель исследования: сравнить результаты реконструктивно-восстановительных операций у раненных с дефектами тка- ней стопы с применением стереофотоплантоподографического исследования при планировании оптимального метода хирургического вмешательства.

Материалы и методы

Проведено хирургическое лечение и анализ полученных результатов 72 пострадавших с ранениями стопы, которые проходили лечение в травматологическом отделении ФГУ 32 Центрального военно-морского клинического госпиталя в период с 1999 по 2009 г. Ранения получены были в ходе контртеррористической операции, раненым были выполнены различные виды пластического замещения дефектов тканей стопы. Раненые разделены на 2 группы: контрольная (I группа) – 44 пострадавших (61,1%), которую составили раненые, получившие боевые повреждения стопы с первичными дефектами и с ранениями, осложнившимися образованием вторичных дефектов стопы. Данной группе пациентов проводилось специализированное хирургическое лечение без детального анализа дефекта стопы и определения площади оптимального распределения нагрузки. Основная вторая группа 28 раненых (38,9%), получившие боевые ранения стопы с первичными и вторичными дефектами тканей, которым проводилось реконструктивное лечение с инструментальным пред- и послеоперационным сте-реофотоплантоподографическим исследованием (СФППГ) и планированием оптимального метода хирургического вмешательства для восстановления опорной поверхности.

Из 72 раненых с боевыми дефектами стопы было 69 мужчин (95,8%) и 3 женщины (4,2%). Основная масса раненых до 30 лет – 84,8%. Распределение раненых по группам и по возрасту представлено в табл. 1.

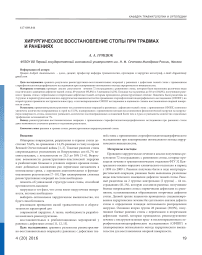

Рис. 1. Раненый Б. множественное МВР ранение стопы, дефект мягких тканей стопы размерами 20×12 см

Таблица 1

Распределение раненых по группам и по возрасту

|

Группа |

Возраст |

Всего (п=72) |

||||||

|

до 20 лет |

21–30 лет |

31–50 лет |

||||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

I (п=44) |

21 |

47,7 |

17 |

38,7 |

6 |

13,6 |

44 |

100 |

|

II (п=28) |

14 |

50,0 |

9 |

32,1 |

5 |

17,9 |

28 |

100 |

|

Итого |

35 |

48,7 |

26 |

36,1 |

11 |

15,2 |

72 |

100 |

Рис. 2. Раненый Б. рентгенограмма, где виден остеомиелит костей стопы, застарелый, не вправленный вывих кубовидной кости стопы

Наиболее часто имели место осколочные (36,1%) и минновзрывные ранения (МВР) стопы (26,4%), возникающие в результате непосредственного воздействия на конечность поражающих факторов противопехотных или противотанковых мин. Пулевые ранения имели место у 17 раненых (23,7%). Минно-взрывные травмы (МВТ) стопы (экранированные днищем бронетехники или палубные) получили 13,8% раненых. Характеристика переломов костей стопы при минно-взрывной травме и минно-взрывных ранениях представлена в табл. 2. Чаще всего встречались переломы пяточной кости (40,3%), и переломы плюсневых костей (31,9%). Ранения обеих стоп наблюдались в 5% случаев.

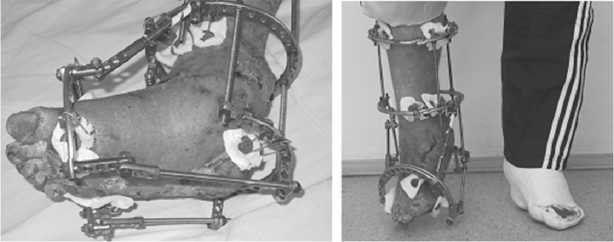

Рис. 3. Раненый Б. схема взятия торакодорсального лоскута

Таблица 2

Переломы костей стопы

|

Группа |

Без перелома |

Локализация перелома |

Всего (п=72) |

|||

|

плюсневые |

таранная |

пяточная |

абс. |

% |

||

|

I (п=44) |

4(9,1) |

14(31,8) |

11 (25,0) |

15(34,1) |

44 |

100 |

|

II (п=28) |

0 |

9 (32,2) |

5 (17,9) |

14 (50,0) |

28 |

100 |

|

Итого абс. (%) |

4 (5,5) |

23 (31,9) |

16(22,3) |

29 (40,3) |

72 |

100 |

Рис. 4, 5. Раненый Б. вид стопы после пересадки торакодорсального лоскута, вид донорского места после взятия ТДЛ, пластика встречными лоскутами дополнена аутодермопластикой

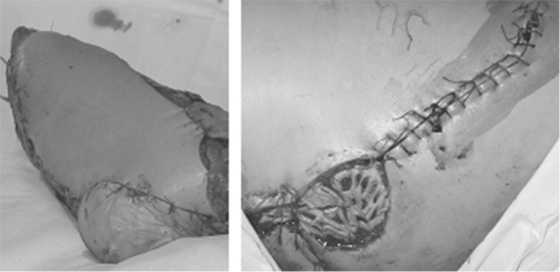

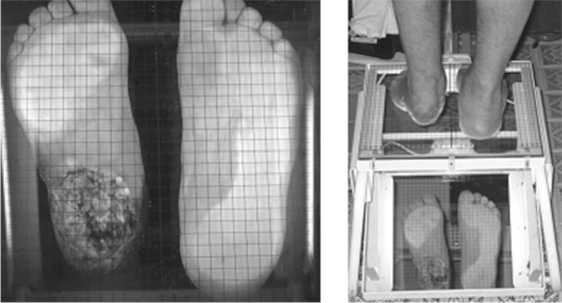

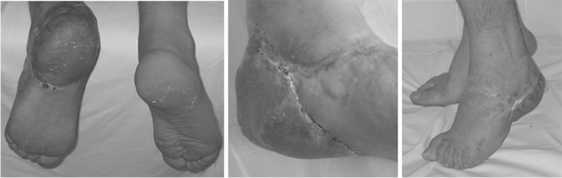

Клиническим примером пластики дефекта мягких тканей стопы реваскуляризированным торакодорсальным лоскутом является раненый Б., контрольной группы, который получил множественные МВР, с преимущественным поражением правой стопы, закрытыми переломами костей обеих голеней в средней трети. Давность ранения 2 месяца проходил лечение в ЛПУ передового района. На правой стопе имел место дефект мягких тканей размерами 20 на 12 см (рис. 1), и невправленный переломовывих кубовидной кости (рис. 2). Выполнена разметка тора-кодорсального лоскута (рис. 3). Некрсеквестрэктомия, открытое вправление вывиха кубовидной кости и замещение дефекта тканей стопы свободным реваскуляризированным торакодорсаль-ным лоскутом (рис. 4). Вид донорского места после ушивания раны на операционном столе (рис. 5). Лоскут прижился, раны зажили, вид стопы через 2 месяца после операции (рис. 6). Вид донорского места после заживления ран (рис. 7). Функция стопы через 6 месяцев после операции (рис. 8). Стереофотоплантопо-дография стоп через 4 года после пластики дефекта (рис. 9).

Рис. 6. Раненый Б. вид конечности через 2 месяца после операции, раны зажили

Рис. 7. Раненый Б. вид донорского места после взятия торакодорсального лоскута

Рис. 8. Раненый Б. функция стопы через 6 месяцев после операции

Рис. 9. Раненый Б. стереофотоплантоподография стоп через 4 года после операции

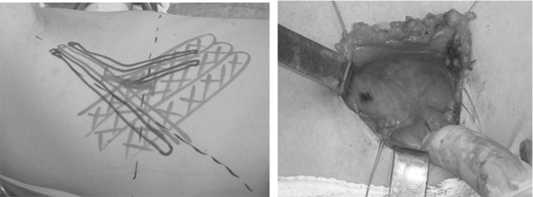

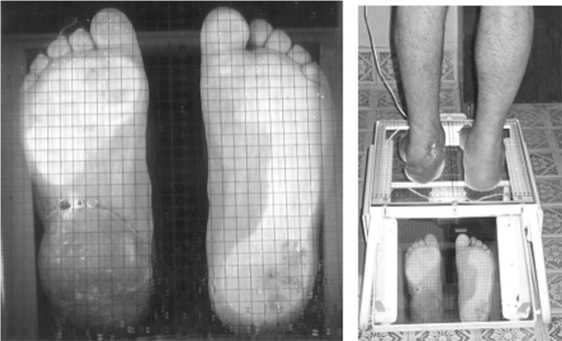

Клиническим примером пластики дефекта мягких тканей подошвенной поверхности стопы, основной группы, служит раненый А., получивший МБР левой стопы, проходил длительное лечение на этапах медицинской эвакуации, где выполнено в течение 2 лет 8 операций. В результате образовался дефект подошвенной поверхности стопы в пяточной области около 8 см в диаметре (рис. 10) и остеомиелит пяточной кости (рис. 11). В предоперационном обследовании выполнена ангиография сосудов стопы для определения наиболее подходящей для наложения микрососудистого анастомоза (рис. 12). Выполнена некрэктомия мягкотканой раны, некрсеквестрэктомия пяточ- ной кости, образовался дефект мягких тканей стопы размерами около 10 см в диаметре. Выполнен забор передне-зубчатого мышечного лоскута, размерами 10x12 см, через линейный разрез длиной 5 см, мобилизация лоскута и его сосудистой ножки, ветви торакодорсальной артерии коагулированы и клипированы, мышца отсечена при помощи мышечных степлеров. Предоперационное планирование и несколько этапов операции представлены на рис. 13-14. Выполнено пересечение сосудистой ножки, лоскут пришит к реципиентному месту, проведено анастомозирование передней большеберцовой артерии и вены, торакодорсальной артерии и вены по типу «конец в конец», восстановлен кровоток в лоскуте (рис. 15). Поверхность лоскута укрыта расщепленными аутотрансплантатами (рис. 16). Функция стопы через 4 недели после операции (рис. 17, 18), функция донорского места не нарушена (рис. 19). Плантограм-мы стоп больного до операции (рис. 20) и после оперативного лечения (рис 21).

Рис. 10. Раненый А. МВР стопы, дефект мягких тканей подошвенной поверхности стопы в пяточной области

Рис. 11. Раненый А. МВР стопы, рентгенография пяточной кости, с признаками остеомиелита

Рис. 12. Раненый А. МВР стопы, артериография стопы

Рис. 13. Раненый А. разметка доступа для взятия передне-зубчатого лоскута и вид раны на операционном столе

Рис. 14. Раненый А. этап взятия и выделения передне-зубчатого лоскута

Рис. 18. Раненый А. вид донорского места и функция верхних конечностей через месяц после пластики

Рис. 15. Раненый А. микрососудистые анастомозы артерии и вены по типу «конец в конец», увеличение в 5 раз

Рис. 19. Плантограммы раненого А. до оперативного вмешательства

Рис. 16. Раненый А. вид раны после пластики передне-зубчатым мышечным трансплантатом и закрытия лоскута расщепленными аутотрансплантатами

Рис. 17. Раненый А. вид раны через месяц после пластики

Рис. 20. Плантограммы раненого А. после оперативного лечения

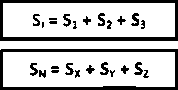

При математической обработке, согласно данным СФППГ исследования раненого А., были рассчитаны следующие показатели - площадь опорной поверхности подошвы - Si и площадь оптимального распределения нагрузки - SN ДО И после оперативного лечения.

Согласно выше представленным формулам до оперативного лечения показатели раненых были: Si ~ 59 см2 и Sn ~ 27 см2, а после оперативного лечения они составили - Si ~ 87 см2 и SN << 38 см2. Отсюда видно, что после оперативного лечения опорная поверхность подошвы - Si и площадь оптимального распределения нагрузки - SN выросли на 47,5% и 40,7% соответственно, что примерно составляет 93,5% и 80,4% от нормативных плантографических показателей. Наши результаты доказывают эффективность реконструктивно-пластических операций при замещении дефектов стопы, которые позволяют раненому вернуться к активному образу жизни.

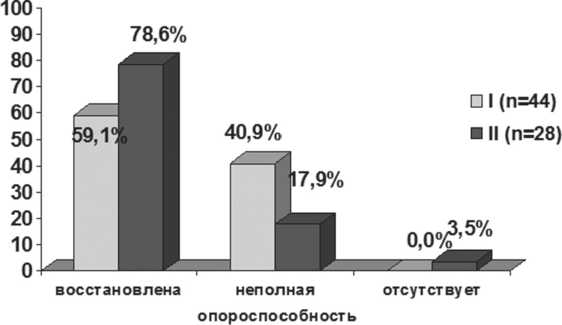

У 48 (66,7%) раненых опороспособность была восстановлена полностью, не удалось восстановить у 1 (1,4%) раненого с наличием множественных переломов костей стопы, и у 23 (31,9%) раненых опороспособность была признана неполной, они не могли выполнять тяжелую физическую работу, не используя специальную ортопедическую обувь. Распределение раненых по группам и по восстановлению опороспособности стопы представлены на рис. 21.

Рис. 21. Распределение раненых по группам и по восстановлению опороспособности стопы

При обследовании раненых через 2-5 лет в контрольной группе имели место трофические изменения в области нагружаемых поверхностей стоп у 6 раненых (13,6%), в основной группе у 2 (7,1%) пострадавших.

По данным опроса по оценке результатов лечения, из 72 раненых ответили на вопросы 62 (86,1%) раненых, 51 (70,8%) были довольны результатами лечения, 11 (15,3%) раненых не были удовлетворены результатом и не желали продолжить лечение вообще. В основной группе количество удовлетворенных в лечении составило 78,6%, а не удовлетворены были всего 10,7%, распределение раненых по оценке результатов лечения представлено в таблице 3.

Таким образом, применение комплекса реконструктивно-восстановительных операций, позволило нам возвратить в строй 39 (54,2%) раненых, при этом в процентном отноше-

Таблица 3

Распределение раненых по оценке результатов лечения

Вывод: реконструктивно-восстановительные операции с применением стереофотоплантоподографического исследования при ранениях стопы дают возможность улучшить ранние и отдаленные результаты хирургического лечения.

Список литературы Хирургическое восстановление стопы при травмах и ранениях

- Нечаев Э.А. Хирургические аспекты уроков войны в Афганистане//Военно-медицинский журнал -1991. -№ 8. -С.7-12.

- Грицанов А.И., Нечаев Э.А., Фомин Н.Ф. Минновзрывная травма. -СПб.: АОЗТ «Альд», 1994. -487 с.

- Брюсов П.Г., Шаповалов В.М., Артемьев А.А. Боевые повреждения конечностей. М.: ГЭОТАР, 1996. -128 с.

- Черкес-Заде Д.И., Каменев Ю.Ф. Хирургия стопы. -М.: Медицина, 1995. -288 с.

- Тихилов Р.М., Кочиш А.Ю., Родоманова Л.А., Разоренов В.Л., Козлов И.В. Современные тенденции пластики лоскутами с осевым типом кровоснабжения на нижней конечности//Вести, травматол., ортопед. -2007. -№ 2. -С.71-75.

- Hou С. et al. The seventh congress of the Chinese Society of Microsurgery//Microsurgery. -2003. -Vol.23, N 6. -P.539-546.

- Артемьев A.A., Загородний H.B., Ивашкин A.H., Абаки-ров М.Д., Плетнев В.В.//Внешний остеосинтез по Илизарову как метод окончательной фиксации сложных переломов голеностопного сустава.-Клиническая практика. 2015. № 1 (21). С. 10-16.

- Шаповалов В.М., Хоминец В.В., Михайлов С.В., Дыдыкин А.В., Богданов А.Н., Шакун Д.А.//Применение различных методов лечения больных с внутрисуставными переломами пяточной кости.-Травматология и ортопедия России. 2006. № 2 (40). С. 312.

- Смирнов А.В., Зубрицкий В.Ф., Ивашкин А.Н., Фоминых Е.М.//Клиническое применение криоконсервированных жизнеспособных аутотрансплантатов при лечении больных со скальпированными и рвано-ушибленными ранами.-Медицинский вестник МВД. 2011. №3(52). С. 12-14.

- Ханин М.Ю., Дубров В.Э., Кобрицов Г.П.//Особенности восстановления опорной функции конечности в зависимости от вида хирургического лечения при открытых переломах костей голени с обширным повреждением мягких тканей,-Московский хирургический журнал. 2012. № 1. С. 37-43.

- Сливков К.А., Брижань Л.К., Давыдов Д.В., Керимов А.А., Асеева И.А.//Хирургические осложнения после артродеза голеностопного сустава.-Медицинский совет. 2013. №4-2. С. 96-99.

- Owens Brett D., Belmont Jr. Philip J. Combat orthopedic surgery.-SLACK Incorporated 2011.-328 p.

- Lerner A., Soudry M. Armed Conflict Injuries to the Extremities.-Springer-2011.-415 p.