Ход роста географических культур сосны обыкновенной в Карелии

Автор: Раевский Борис Владимирович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 6 (119), 2011 года.

Бесплатный доступ

Географические культуры, сосна обыкновенная, происхождения, рост, сохранность

Короткий адрес: https://sciup.org/14749970

IDR: 14749970

Текст статьи Ход роста географических культур сосны обыкновенной в Карелии

В 1960-70-е годы в развитых странах Европы при координирующей роли IUFRO осуществлялись масштабные международные программы по закладке географических культур важнейших лесных пород. Советский Союз в тех опытах не участвовал, но самостоятельно осуществлял ряд аналогичных. В частности, по сосне обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в 1974-1977 годах закладывалась серия географических культур с общим участием 113 происхождений на 33 участках, расположенных по всей территории страны [9]. В Карелии были созданы два участка географических культур сосны этой серии: в северной подзоне тайги (Амбарнское лесничество Чупинского лесхоза, 12 га, 29 провениенций) и в средней подзоне (Кумсинское лесничество Медвежьегорского лесхоза). Однако северный участок географических культур в силу ряда причин утратил свою информативность. Только для участка № 5 указанной серии в районе г. Медвежьегорска (63°20‘ с. ш., 34°03' в. д., 100 м над уровнем моря) удалось провести ретроспективный анализ данных по сохранности и росту провениенций сосны обыкновенной за всю историю существования опыта. Далее в тексте тер -мины «происхождение», «провениенция» и «вариант» употребляются как синонимы.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Культуры были созданы под научно-методическим руководством сотрудников Института леса в 1977 году на раскорчеванной вырубке из-под сосняка вересково-брусничного IV класса бонитета [6]. Обработка почвы не производилась, за исключением огневой очистки в 1976 году. Площадь культур - 15,2 га, в том числе полезная - 13,9 га. Двухлетние сеянцы из открытого грунта высаживались по вариантам в блоки 0,10 и 0,15 га с размещением 0,8 x 2,5 м, густотой око © Раевский Б. В., 2011

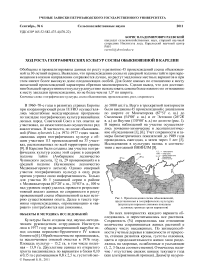

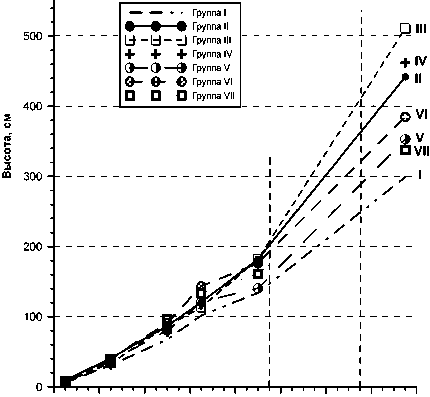

ло 5000 шт./га. Всего в трехкратной повторности были высажены 45 происхождений с диапазоном по широте от Мончегорска (67°51' с. ш.) до Смоленска (54°00‘ с. ш.) и от Эстонии (2б°28‘ в. д.) до Якутии (130°00‘ в. д.) по долготе (рис. 1). В период наблюдений на участке осуществлялись почвенно-химические и лесопатологические обследования [1], [6]. Учет сохранности и замеры биометрических показателей до 1989 года проводились ежегодно, а затем через 5 лет [5]. Исследования в культурах велись в соответствии с методикой ВНИИЛМ [8].

Рис. 1. Происхождения сосны обыкновенной, представленные в географических культурах (штрихпунктирными линиями показаны условные границы групп вариантов)

Во всех повторностях каждого варианта обследовались и пересчитывались все растения. Сохранность (%) определялась как отношение количества сохранившихся живых растений к общему числу высаженных. По жизнеспособности учетные деревья в зависимости от прироста, степени развития кроны, густоты охвоения, цвета и продолжительности жизни хвои разделялись на здоровые, ослабленные и усыхающие (1, 2, 3 балла соответственно). Отмечалось наличие / отсутствие свежих шишек текущего года (как альтернативный признак). Диаметр на уров- не груди (с точностью до 1 мм) и высота (с точностью до 10 см) измерялись у 50 растений в каждой повторности каждого экотипа. Все учетные растения оценивались по стройности ствола: 1 - прямой, 2 - слабо искривленный, 3 - сильно искривленный, коленчато-вильчатый, 4 - кустовидный (основной ствол плохо выражен). Первичные данные обрабатывались общепринятыми методами биометрии [2], [7]. Определялись статистические показатели роста по происхождениям и группам происхождений и запас древесины на 1 га [4]. Сохранность, рост и развитие географических культур анализировались как отдельно по вариантам, так и путем объединения последних в группы. Сравнение отдельных происхождений проводилось по отношению к варианту 14 как к местному (Медвежьегорский район), а сравнение групп - по отношению к группе II, принятой в качестве контроля (табл. 1). Данная группа представляет среднюю подзону тайги Европейского Севера России, сам же участок культур заложен на границе северной и средней подзон тайги, проходящей в Карелии в районе г. Медвежьегорска. Последний раз сплошное обследование культур было осуществлено осенью 2007 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На вересково-паловых вырубках главными лесокультурными особенностями почв являются их бедность питательными веществами, слабая водоудерживающая способность, значительные суточные колебания температур на поверхности субстрата. Посаженные сеянцы оказываются в очень жестких экологических условиях.

Таблица 1

Группы происхождений в географических культурах сосны (Кумсинское лесничество)

|

№ группы, подвид |

№ варианта (лесхоз) |

Наименования зон |

Географические координаты |

|

|

с. ш. |

в. д. |

|||

|

I lapponica |

1 (Мончегорский), 2 (Кандалакшский), 3 (Пинежский), 12 (Чупинский), 18 (Кемский) |

Северная подзона тайги севера европейской части России |

67°51'-64°45' |

34°30°-33°00' |

|

II sylvestris |

4 (Плесецкий), 9 (Тотемский), 14 (Медвежьегорский), 15 (Пряжинский), 16 (Сортавальский), 17 (Пудожский) |

Средняя подзона тайги севера европейской части России |

62°54'- 60°00' |

43°00'-30°28' |

|

III sylvestris |

19 (Лисинский), 21 (Великолукский), 22 (Псковский), 23 (Крестецкий), 24 (Эльвасский) |

Южная подзона тайги Северо-Запада европейской части России |

60°00'-56°23' |

32°28'-26°28' |

|

IV sylvestris |

8 (Череповецкий), 41 (Рославльский), 42 (Бежецкий), 43 (Куровский), 44 (Ковровский), 45 (Городецкий), 47 (Мантуровский), 48 (Костромской) |

Центральные области европейской части России |

59°20'-54°00' |

44°28'-33°00' |

|

V sylvestris |

10 (Корткеросский), 13 (Каджеромский), б7 (Воткинский), 68 (Слободской), 73 (Оханский), 74 (Красновишерский) |

Северо- Восток европейской части России, Северный и Средний Урал |

64°40'-57°03' |

57°00'-50°06' |

|

VI sibirica |

77 (Тавдинский), 78 (Ивдельский), 81 (Сургутский), 82 (Заводоуковский), 8б (Сузунский), 88 (Колпашевский), 91(Боровлянский) |

Западная Сибирь |

61°25'-52°50' |

84°27'-60°24' |

|

VII sibirica |

93 (Красноярский), 94 (Богучанский), 102(Северо-Енисейский), 103 (Енисейский), 104 (Туруханский), 109 (Катангский), 117 (Олекминский), 118 (Якутский) |

Средняя и Восточная Сибирь |

66°00'-58°00' |

130°00'-88°00' |

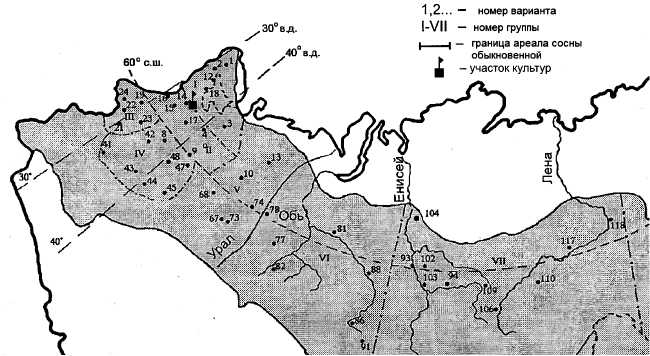

В год посадки средняя приживаемость по участку составила 70,1 %. Контрольная группа II занимала только пятое место (71,1 %), а местный вариант 14 - только двадцатое (74,4 %). Самые низкие показатели сохранности оказались у групп III и IV (южная подзона тайги Северо-Запада и Центра России). В числе лидеров были группы V, VII, I, VI, представляющие Северо-Восток европейской части России и Сибирь, то есть районы с континентальным климатом, где весной засушливый период достаточно ярко выражен (рис. 2).

Рис. 2. Динамика сохранности географических культур сосны

По данным В. И. Крутова [1], в последующие три года одной из основных причин отпада во всех вариантах были насекомые, ответственные за 55 % всего отпада. Наибольшая гибель растений была вызвана восточным майским хрущом (Melolontha hippocastani Fabr.) и большим сосновым долгоносиком (Hylobius abietis L.) - 90-95 % всего отпада от насекомых. Определенное влияние имела и заболеваемость снежным шютте ( Phacidium infestans) - 22 % всего отпада. Сильнее всего пострадали по данной причине группы III и IV - 27,7 и 29,3 % всего отпада соответственно.

Происхождения остальных групп были в 2-3 раза устойчивее. Прочие причины главным образом абиотического характера составили 23 % общего отпада. На пятый год участие всех видов насекомых и грибных болезней в отпаде культур существенно снизилось.

В первое пятилетие жизни культур значительной переранжировки климатипов по сохранности еще не наблюдалось, но определенные тенденции уже наметились (рис. 2). Отпад в культурах происходил в течение всего наблюдаемого периода у большинства происхождений - 2-3 %, а у некоторых - 5-7 % в год. Как показано на рис. 2 вертикальной пунктирной линией, наблюдаемое в настоящее время ранжирование по степени сохранности сложилось в 12-летнем возрасте и с того момента уже оставалось стабильным. К 31-летнему возрасту относительно хорошо сохранился контрольный вариант 14 из местных семян (40,9 %). Только 11 вариантов из 45 в той или иной мере превосходили его по этому показателю. Динамика сохранности варианта 14 выглядит следующим образом: 18 лет - 53,5 %, 23 года - 41,2 %, 31 год - 40,9 %. Контрольная группа II в 2007 году при сохранности 36,1 % уступала на 8,7 % группе I из северной подзоны тайги. Группа II в 18-летнем возрасте имела сохранность 40,1 %, в 23-летнем - 36,3 %, в 31-летнем - 36,1 %. Разница с группой I по указанным выше возрастам составила 9,9, 8,9 и 8,7 % соответственно. Обе эти группы постепенно заняли лидирующее положение. Особо следует отметить динамику показателя сохранности группы V, представляющей Северо-Восток европейской части России (рис. 2). В 10-летнем возрасте (1986 год) она была абсолютным лидером по сохранности и уступила первенство группе I только после особо холодного и дождливого вегетационного сезона 1987 года. В течение последних 20 лет роста культур эта группа стабильно занимает промежуточное положение между группами I и II. Самая низкая сохранность отмечена в группах III, IV и VI (южная подзона тайги Северо-Запада РФ, центральные области европейской части России и Западная Сибирь). Происхождения из Восточной и Средней Сибири (группа VI) занимают промежуточное положение (рис. 2). В целом по культурам сохранность в 18-, 23- и 31-летнем возрастах составила 31,3, 27,9 и 27,2 % соответственно. Поскольку приживаемость культур в 1977 году равнялась 70,7 %, это соответствует итоговому падению показателя сохранности за истекший период в 2,6 раза. В итоге группы I, II, V не потеряли ни одного варианта полностью. Группа III утратила целиком 3 варианта, группа IV - 2, группа VI - 4, группа VII - 3. Различия по сохранности, обусловленные фактором географического происхождения, очевидны. Как и следовало ожидать, в данных условиях провениенции из северной и средней подзон тайги Севера и Северо-Запада европей- ской части России в итоге оказались наиболее адаптированными. В исследуемых культурах обнаружен ряд статистически достоверных (выделены жирным шрифтом) корреляций между гео -графическими координатами места происхождения вариантов и показателями их роста и развития. В частности, была выявлена тесная связь между широтой происхождения семян и сохранностью вариантов (табл. 2).

Таблица 2

Коэффициенты корреляции показателей культур с географической широтой и долготой мест происхождения вариантов

|

Параметры |

Северная широта* |

Восточная долгота* |

|

Диаметр, см |

-0,49 |

-0,27 |

|

Стройность ствола, балл |

-0,09 |

0,46 |

|

Жизнеспособность, балл |

0,54 |

0,38 |

|

Высота, м |

-0,49 |

-0,27 |

|

Доля плодоносящих особей,% |

0,74 |

0,09 |

|

Сохранность, % |

0,71 |

0,17 |

Примечание. * - Р = 0,05, N = 33.

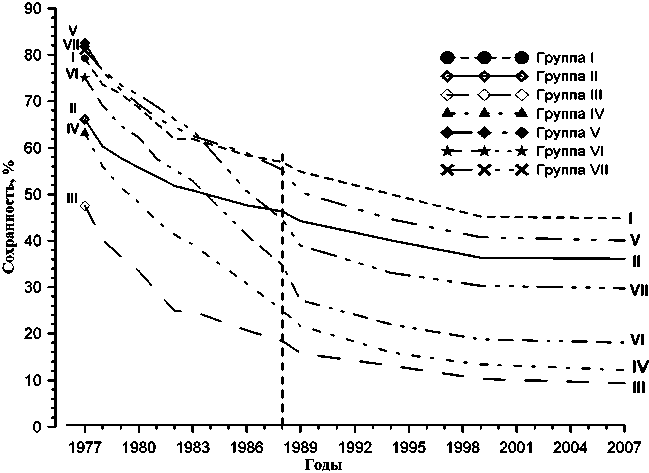

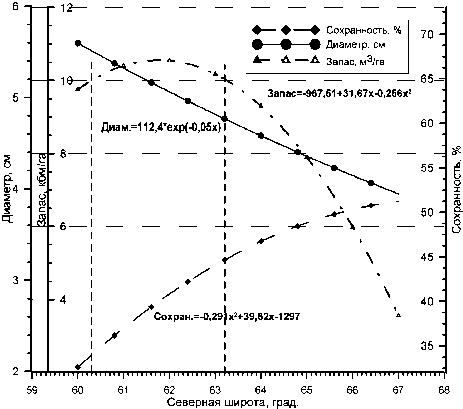

Согласно рассчитанной регрессионной зависимости (y = -0,291x2 + 39,62x - 1297; R2 = 0,54), при создании лесных культур в районе 63° с. ш., где расположен опыт, использование сосновых семян более северного происхождения (63°-66°40’ с. ш.) способно увеличить их сохранность (максимум на 6,7 %), в то время как использование более южных семян (63°-60°40' с. ш.) может снизить этот показатель на 9,6 % (рис. 3). Таким образом, субмеридиональное перемещение семенного материала даже в пределах границ Республики Карелии (60°40'-66°40' с. ш.) способно повлиять на показатель сохранности культур сосны.

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Широта (град с.ш.)

Рис. 3. Регрессия ряда показателей географических культур в градиенте широты

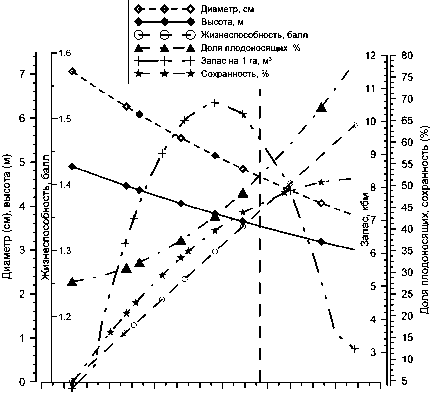

Анализ хода роста культур в высоту по группам провениенций (рис. 4) дает картину практически обратную динамике сохранности. Группы северного происхождения (I и V) оказываются в числе самых медленно растущих. Переранжи-ровка климатипов (вертикальные пунктирные линии на рис. 4) по данному показателю происходила практически в течение всего периода роста культур, последняя отмечена в районе 25летнего возраста.

1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008

Рис. 4. Ход роста групп происхождений в высоту

Таким образом, определились две схожие по форме, но противоположные по содержанию тенденции в сохранности и росте провениенций сосны обыкновенной. В таежной зоне происхождения сосны из северной подзоны тайги при перемещении в южном направлении сохраняются лучше, но растут медленнее местных вариантов и при этом имеют более высокую долю плодоносящих особей. Для более южных по отношению к месту испытаний происхождений характерна обратная закономерность. Интегральным результатом сочетания этих противоречивых тенденций является параболическая форма кривой запаса варианта в пересчете на гектар (рис. 3). Что касается оценки жизнеспособности растущих особей, то своеобразие ситуации заключается в том, что у северных происхождений отмечается значительная доля живых, но в различной степени ослабленных особей, в то время как немногочисленные сохранившиеся растения более южных происхождений имеют более здоровый вид. В табл. 3 приведены данные по достовер -ности различий контрольной группы в сравнении с остальными. Как следует из табл. 3, группа II имела достоверное превосходство по диаметру, стройности ствола и жизнеспособности перед группами I, V, VI и VII. Самыми медленно растущими оказались происхождения из группы I, которые уступали контрольной группе II по диаметру на 40,4 %.

Таблица 3

Достоверность различий групп происхождений по ряду параметров *

|

№ группы |

N |

Диаметр, см |

Т-критерий |

Стройность ствола, балл |

Т-критерий |

Жизнеспособность, балл |

Т-критерий |

|

I |

674 |

3,1 |

12,40 |

1,7 |

-7,00 |

1,5 |

-8,70 |

|

II |

850 |

5,2 |

— |

1,4 |

- |

1,2 |

- |

|

III |

132 |

6,3 |

-3,10 |

1,5 |

-2,25 |

1,1 |

2,30 |

|

IV |

550 |

5,5 |

-1,80 |

1,6 |

-4,00 |

1,1 |

4,20 |

|

V |

550 |

3,9 |

7,11 |

1,5 |

-3,56 |

1,3 |

-2,36 |

|

VI |

350 |

4,4 |

3,74 |

1,7 |

-8,26 |

1,4 |

-4,27 |

|

VII |

550 |

3,6 |

8,48 |

1,8 |

-10,20 |

1,5 |

-7,90 |

|

Общее среднее |

3656 |

4,4 |

- |

1,6 |

1,3 |

- |

Примечание. * - стандартные значения критерия Стьюдента (tst) при n > 176 {1,96-2,58-3,29}

Данные табл. 4 свидетельствуют об очень значительном преимуществе, с которым, по результатам 30-летних испытаний, лидирует группа местных происхождений (II). Ее ближайшие географические соседи (группы III и V) имеют практически двукратное отставание по запасу, обусловленное либо низкой сохранностью, либо замедленным ростом.

Таблица 4

Основные таксационные показатели групп происхождений сосны

|

№ группы |

Диаметр, см |

Высота, м |

Сохранность, % |

Запас, м3/га |

Ранг по запасу |

|

I |

3,1 |

3,0 |

42,7 |

4,4 |

7 |

|

II |

5,2 |

4,40 |

36,7 |

12,2 |

1 |

|

III |

6,3 |

5,11 |

10,1 |

5,2 |

6 |

|

IV |

5,5 |

4,60 |

14,2 |

5,5 |

5 |

|

V |

3,9 |

3,50 |

39,1 |

6,6 |

2 |

|

VI |

4,4 |

3,90 |

29,6 |

6,5 |

3 |

|

VII |

3,6 |

3,40 |

39,6 |

5,9 |

4 |

|

Общее среднее |

4,4 |

3,90 |

32,1 |

7,2 |

- |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Безусловно, стремясь к надежности и предсказуемости результатов при создании культур сосны, предпочтение следует отдавать семенно -му материалу местного происхождения, заго -товленному в сходных с лесокультурной площадью условиях местопроизрастания. Для центральнокарельского семенного подрайона карельского семенного района (64°30’—63°00' с. ш.), на южном пределе которого расположен наш участок, согласно действующему лесосеменному районированию [3], потенциальным поставщиком семян может быть вся территория Карелии в диапазоне 60°40'— 66°40'. Однако ход кривой за- паса варианта на рис. 5 показывает, что для достижения большей продуктивности культур полезно использовать семена более южного по отношению к месту закладки происхождения (не более чем на 1,3° по широте).

Рис. 5. Регрессия сохранности, среднего диаметра и запаса варианта в градиенте широты

Несомненно, следует признать возможным использование здесь семян более северного происхождения. Но, во-первых, как правило, вопрос так не ставится, поскольку урожай таких семян всегда меньше. Во-вторых, положительный эффект от повышенной сохранности культур все же не будет компенсировать их несколько замедленный рост, что в итоге скажется на накоплении запаса. В общем случае для Карелии может быть сформулировано следующее правило: в диапазоне с 30°00' по 38°00' в. д. происхождение семян для посева и посадки леса не должно отличаться более чем на 1,3° по широте от соответствующей координаты лесокультурной площади.

Характер выявленных зависимостей показывает, что лесосеменное районирование Карелии, по всей видимости, следует совершенствовать в направлении создания системы лесосеменных зон, ориентированных в субширотном направлении.

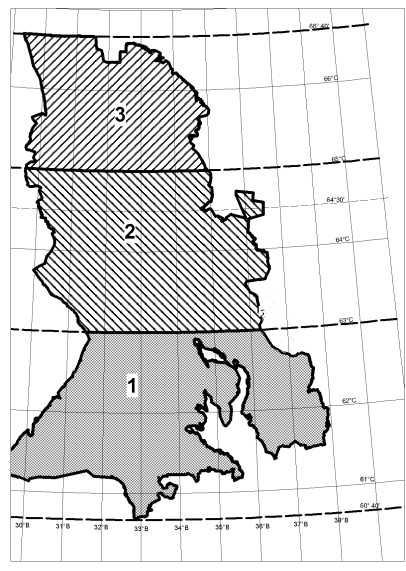

Рис. 6. Предлагаемые лесосеменные зоны для сосны обыкновенной

Южнокарельская зона (№ 1) должна располагаться между 60°40V.63° с. ш., следующая (центральнокарельская, № 2) - между 63°.. .65° с. ш., а самая северная (северокарельская, № 3) - в районе 65°™66°40' с. ш. Таким образом, ширина предлагаемых лесосеменных зон составила бы 2°20', 2°00' и 1°40' соответственно. Следует отметить, что данных одного опытного участка, даже несмотря на его удачное расположение, в общем недостаточно, чтобы сделать окончательные выводы в отношении перемещения семенного материала сосны в масштабах всей Карелии, особенно для ее северной части. Однако других информативных участков географических культур сосны в настоящее время в республике нет, и создание такого рода новых опытов в обозримой перспективе не планируется.

Список литературы Ход роста географических культур сосны обыкновенной в Карелии

- Крутов В. И. Влияние лесопатологических факторов на приживаемость и со хранность географических культур сосны в Карельской АССР//Адаптация древесных растений к экстремальным условиям среды: Тез. докл. Всесоюзн. совещ. 13-15 августа 1981 г. Петрозаводск, 1981. С. 68-70.

- Лакин Г. Ф. Биометрия: Учебник для вузов. М.: Высш. шк., 1973. 343 с.

- Лесосеменное районирование основных лесообразующих пород в СССР. М.: Лесн. пром-сть, 1982. 368 с.

- Казимиров Н. И., Кабанов В. В. Лесотаксационные таблицы. Петрозаводск, 1976. 32 с.

- Малышев И. И., Щербакова М. А. Сравнительная оценка экотипов сосны и ели разного происхождения и выделение из них наиболее перспективных для Карелии//Селекция и лесное семеноводство в Карелии: Сб. ст. Петрозаводск, 1993. С. 5-26.

- Марьин Е. М. Географические культуры сосны обыкновенной в Карелии//Селекция и лесное семеноводство в Карелии: Сб. ст. Петрозаводск, 1979. С. 47-59.

- Плохинский Н. А. Биометрия: Учебник для вузов. М.: Высш. шк., 1970. 343 с.

- Проказин Е. П. Изучение имеющихся и создание новых географических культур. Пушкино, 1972. 52 с.

- Shutayev A. M., Giertych M. Height growth variation in a comprehensive Eurasian provenance experiment of Pinus sylvestris L.//Silvae Genetica. 1997. Vol. 46(6). P. 332-348.