Хорологическая структура населения микромаммалий смешанного леса на примере Пустынского заказника (Нижегородская область)

Автор: Мельник Светлана Анатольевна, Борякова Елена Евгеньевна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Статья в выпуске: 6 (65), 2019 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты обследования в 2017 г. населения мелких млекопитающих в 5 растительных ассоциациях в Пустынском заказнике Арзамасского района Нижегородской области. Численность микромаммалий в Пустынском заказнике в 2017 г. была низкой, этот показатель сильно различается в ассоциациях, что связано с характером растительности в них. На примере Пустынского заказника показано, что малая лесная мышь менее пластична по сравнению с рыжей полевкой в отношение факторов влажности и освещенности.

Мелкие млекопитающие, микромаммалии, растительные ассоциации, численность, травяно- кустарничковый ярус

Короткий адрес: https://sciup.org/148310481

IDR: 148310481 | УДК: 574.472

Текст научной статьи Хорологическая структура населения микромаммалий смешанного леса на примере Пустынского заказника (Нижегородская область)

Разделение биотопов между сходными видами является одним из способов избегания конкурентных взаимоотношений. В различных гильдиях грызунов данный механизм представлен в разной степени. Например, у мышей он выражен достаточно сильно. Изучение пространственного распределения организмов является одним из основных направлений в современной экологии.

Исследования проводили в течение июня и июля 2017 г. на территории Пустынского заказника Арзамасского района Нижегородской области. Было обследовано 5 растительных ассоциаций:

-

- Осино-сосново-ельник пролесниковый (Populeto-Pineto-Piceetum mercurialiosum) (1);

-

- Сосняк крапивно-страусниковый (Pinetum urticoso-matteucciosum strutyopteris) (2);

-

- Липняк медунициево-снытевый (Tilietum pulmonarioso-aegopodioum) (3);

-

- Липняк копытнево-волосистоосоковый (Tilietum asaroso-caricosum pilosae) (4);

-

- Елово-Липняк чернично-ландышевый (Piceeto-Tilietum vaccinioso-convallariaosum) (5).

Выбранные ассоциации являются вариантами сложных сосняков, широко представленных в Нижегородской области, формирующихся на богатых почвах с примесью лиственных пород [4]. В подлеске имеются лещина, липа, бересклет. Геоботаническое описание осуществляли по стандартной методике с использованием шкалы обилия Браун-Бланке. Для оценки условий в обследованных ло-калитетах были использованы экологические шкалы Элленберга [7]. Для изучения населения микро-маммалий в каждой из выделенных ассоциаций закладывали ловчие линии из стандартных ловушек конструкции Геро и живоловок. Отработано 1000 лов./сут. и отловлено 106 экземпляров мышевидных грызунов, относящихся к 3 видам: Myodes glareolus Schreber, Apodemus uralensis Pall., Apodemus flavicollis Melchior.

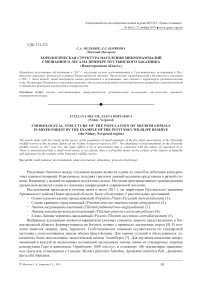

Численность мелких млекопитающих в Пустынском заказнике в 2017 г. составила 10.6% попадания, что является низким показателем для естественных местообитаний, но характерным для данного локалитета в последние два десятилетия и сопоставимым с этим же показателем, полученным в наших предыдущих исследованиях [3, с. 178]. Показатели численности микромаммалий в каждой из обследованных растительных ассоциаций варьируют (см. рис. 1).

Пробные площади

Myodes glareolus Apodemus uralensis Apodemus flavicollis

Рис. 1. Население микромаммалий в обследованных растительных ассоциациях Пустынского заказника

Данные вариации, вероятно, связаны с различной кормностью обследованных ассоциаций. Кроме того, растительные ассоциации различаются показателями обилия травяно-кустарничкого яруса (45–50% общего проективного покрытия отмечены для ассоциаций 3 и 4, тогда как в ассоциациях 1 и 2 покрытие достигает 95%), что не только влияет на микроклимат в этих местообитаниях, но и может оказывать влияние на условия защищенности в них. Выраженный растительный покров в этом ярусе, состоящий, например, из сныти или пролесника, обеспечивает скрытое перемещение на данном участке, что делает его более привлекательным для микромаммалий. В то же время, зверьки избегают чрезмерно загущенных участков, предпочитае те, где значения проективного покрытия не превышают 60% .

Наиболее многочисленным видом во всех пяти растительных ассоциациях является M. glareolus, что характерно для этого вида во всех лесных местообитаний европейской части России [2]. Кодоми-нантом выступает A. uralensis, что также характерно для этого вида в условиях зоны исследования [4]. По численности A. uralensis значительно уступает полевке, однако характер различий показателя численности в обследованных растительных ассоциациях одинаков для обоих видов, несмотря на серьезные различия в их биологии (см. табл.).

Таблица

Численность мелких млекопитающих в растительных ассоциациях Пустынского заказника

|

Растительные ассоциации |

Показатели численности, % попадания |

|

Осино-сосново-ельник пролесниковый |

5 |

|

Сосняк крапивно-страусниковый |

11 |

|

Липняк медунициево-снытевый |

17.5 |

|

Липняк копытнево-волосистоосоковый |

12.5 |

|

Елово-Липняк чернично-ландышевый |

7 |

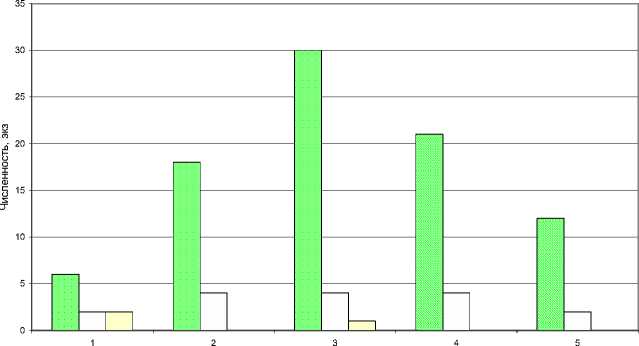

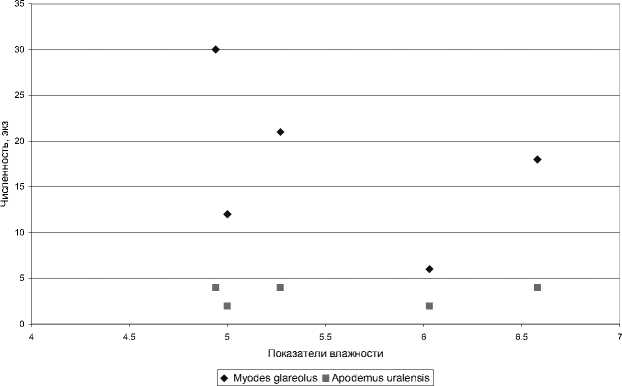

На диаграмме рассеяния (см. рис. 2) показано, что малая лесная мышь демонстрирует приуроченность к более узкому диапазону значений влажности, чем полевка. Подобная картина, но более сглаженная, наблюдается при анализе распределения этих видов в зависимости от освещенности (см. рис. 3). Оба вида считаются экологически пластичными, однако можно предположить, что малая лесная мышь по данным характеристикам уступает полевке, по крайней мере, в условиях Нижегородского Предвол-жья, что было нами отмечено ранее [1, с. 127].

Рис. 2. Распределение микромаммалий Пустынского заказника в зависимости от влажности

Рис. 3. Распределение микромаммалий Пустынского заказника в зависимости от освещенности

A. flavicollis в 2017 г. встречается в 2 из 5 обследованных растительных ассоциациях в незначительном количестве (см. рис. 1 на с. 94). Ассоциации, в которых отмечен этот вид, характеризуются наиболее неморальным характером растительного покрова по сравнению с остальными изученными. Мозаичное распределение и низкая численность характерны для этого вида в восточной части его ареала [5, с. 425].

Желтогорлая мышь является крупной и агрессивной мышью, приуроченной к неморальной растительности. Этот вид занимает наиболее благоприятные для себя местообитания и способен вытеснить из них остальные виды мышевидных грызунов и являться доминантом, например, в дубравах [5, с. 436].

Нами на примере Пустынского заказника показано, что доля в сообществе микромаммалий A. flavicollis может варьировать [3, с. 179]. В 2015 г. в Пустынском заказнике отмечена высокая численность желтогорлой мыши, в ряде растительных ассоциаций этот вид занимал позицию субдоминанта и доминанта. Однако, несмотря на увеличение численности этого вида, в 2015 г. не происходило вытеснения желтогорлой мышью других видов микромаммалий. Возможно, при низкой общей численности конкурентгные взаимоотношения между отдельными видами были сглажены.

Таким образом, территориальный аспект разделения ниш микромаммалий в условиях смешанного леса зависит от характера растительного покрова, преимущественно травяно-кустарничкового яруса.

Список литературы Хорологическая структура населения микромаммалий смешанного леса на примере Пустынского заказника (Нижегородская область)

- Борякова Е.Е. Распределение мелких млекопитающих и растительный покров на примере широколиственных лесов Нижегородского Предволжья // Изучение, сохранение и восстановление естественных ландшафтов: сб. ст. V Междунар. науч.-практ. конф. (12-16 октяб. 2015 г., г. Волгоград). М.: Планета, 2015. С. 123-130.

- Дмитриев А.И., Заморева Ж.А., Кривоногов Д.М. Млекопитающие Нижегородской области (прошлое и настоящее). Нижний Новгород: Изд-во НГПУ, 2008.

- Мельник С.А., Кириченко А.А. Особенности распределения мышей р. Apodemys в Пустынском заказнике Нижегородской области // Изучение, сохранение и восстановление естественных ландшафтов: материалы VII Всерос. с междунар. участием конф. (9-13 октяб. 2017 г., г. Волгоград). М.: Планета, 2017. С. 176-179.

- Пузанов И.И., Козлов В.И., Кипарисов Г.П. Позвоночные животные Нижегородской области. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2005.

- Сукачев В.Н. Избранные труды. Т. 1. Основы лесной типологии и биогеоценологии. Л.: Наука, 1972.

- Цветкова А.А. Структура населения, численность и популяционные показатели мелких млекопитающих в Саратовском правобережье // Поволжский экологический журнал. 2010. № 4. С. 423-437.

- Ellenberg H., Weber H., Dull R., Wirth W., Werner W., PauliBen D. Zeiger-werte von Pflanzen in Mitteleuropa. 2 nd ed. Scr. Geobot. 1992. Vol. 18. P. 1-258.