Храмовая архитектура как форма репрезентации культурной идентичности и этнорелигиозного мифотворчества татар

Автор: Умярова Ляйля Рушановна

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: Культура

Статья в выпуске: 3, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена визуальным формам культурной идентичности татар, выраженным в храмовой архитектуре. Мусульманские постройки рассматриваются через призму этнорелигиозного мифотворчества. Анализируется взаимодействие этнических традиций и конфессионального контекста. Прослеживается связь между доминирующей парадигмой взгляда на историческое развитие этноса и оценкой храмовой архитектуры. Отмечается усиление роли религиозного компонента в процессе идентификации народа, его воздействие на культурную политику региона. Изучаются мусульманские объекты материального культурного наследия Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО Республики Татарстан. Исследуются различные типы культовых построек в их связи с общемусульманским, тюркским, ордынским, булгарским наследием. Анализируется влияние религиозной и национальной политики государства (Российской империи, Советского Союза, Российской Федерации) на осмысление татарами своей истории, складывание историографических школ и храмового сознания.

Идентичность, культурная политика, культурная память, тюрки, татары, ислам, процессы трансформации этноса, межкультурное взаимодействие, булгария, храмовая архитектура, улус джучи

Короткий адрес: https://sciup.org/149134168

IDR: 149134168 | УДК: 726.77 | DOI: 10.24158/fik.2021.3.17

Текст научной статьи Храмовая архитектура как форма репрезентации культурной идентичности и этнорелигиозного мифотворчества татар

Люди давно живут в городах. Население медленно, но неизбежно мигрировало из сельской местности в города, городские агломерации, не находя своего предназначения на земле. В последние несколько десятилетий процесс настолько ускорился, что в развитых странах в городах сегодня живет до 90 % граждан [1, с. 40]. Это произошло в связи с постоянными технологическими прорывами, растущим уровнем механизации, а теперь еще и роботизации экономики. Город позволил человеку найти время для узкой специализации и стать профессионалом в каком-то одном деле, что значительно облегчило ему жизнь, учитывая сравнительно короткую ее продолжительность. А поскольку городское население неуклонно увеличивалось, множилось и специализировалось на различных направлениях деятельности, росли и города, постепенно превращаясь из замкнутых и маленьких крепостей в огромные агломерации, такие как Бейджин, Мехико, Стамбул, Шанхай, Москва и другие.

С незапамятных времен человек задумывался о создании города-солнца - идеального города, в котором было бы удобно и комфортно жить всем. Так, поисками решения этой проблемы занимались многие исследователи, начиная от Марка Витрувия, Кампанеллы и заканчивая современными авторами - как отдельно взятыми, такими как А.В. Иконников [2], Ле Корбюзье [3], Эрнст Нойферт [4], Томас Холл [5], так и целыми институтами градостроительства (Ленгипрогор, сегодня - Институт урбанистики [6]), но идеала не существует. При этом никто из них не пытался осознать город как память, подобную человеческой. Включаясь в рассуждения о городе, о том, что он такое, для кого он, каким ему быть, задумываемся ли мы над этими простыми, но такими сложными вопросами?

Город - это не градоформирующие фабрики и заводы. Практика показывает, что предприятия исчезают очень быстро, если смотреть с точки зрения даже не города, а жизни всего лишь одного поколения. И тогда на их месте остаются зияющие провалы - до тех пор, пока кто-то не сможет найти новое применение освободившейся территории.

Город - это не планировочная структура, заложенная когда-то его основателями или сформированная хаотически под давлением развивающихся социальной, инженерной, транспортной систем. Известно, что и планировка, и архитектура города подстраиваются под изменяющиеся условия реальности. Например, мы не знаем, как выглядел центр Парижа до XVIII в.: его просто снесли и построили новый город!

Город - это не люди, его населяющие. Они еще более изменчивы, чем его планировка или экономические фундаменты в виде предприятий. Состав жителей меняется зачастую очень кардинально, и это в меньшей степени связано с естественной сменой поколений: основные массы людей находятся в состоянии постоянной миграции не только в пределах страны, но и по всему земному шару, для чего в современном мире имеются благоприятные условия.

Меняются люди, дома, трансформируются улицы, появляются и исчезают заводы и фабрики. А город остается, уже другой, уже изменившийся, но все еще тот же самый. И чем дольше город живет, тем объемнее и богаче его память.

Человек, хочет он того или нет, все устраивает по своему образу и подобию. И город не исключение из этого правила. Его можно сравнить с человеческим организмом. И город как феномен социальной действительности, и организм человека представляют собой сложные иерархические системы, включающие множество сообществ, групп, элементы которых работают слаженно и взаимозависимо.

Как организм человека, состоящий из более чем 100 трлн клеток, умудряется существовать, функционировать, развиваться?

Во-первых, в этом ему помогает способность к регенерации. Каждые 5-7 лет человеческий организм полностью обновляется. И это - срок для самых долгоживущих клеток. Все остальные заменяются гораздо быстрее. Все, что остается от старого «Я», - это только память о самом себе, сохраненная в нейронных связях. Так и город, в который человек возвращается после долгого отсутствия. Он совсем другой, но тот же самый. Он тот же самый, но совсем другой.

Во-вторых, в организме имеется почти совершенная система управления. Каждое сообщество организма старается жить только своей жизнью, однако если оно перестанет следовать общей цели существования системы, то будет уничтожено механизмами защиты. Либо, что тоже вполне вероятно, такое сообщество разрастется до критических размеров и уничтожит сам организм. Инструментов управления в организме всего два. А за ними - нескончаемая борьба за власть. Каждое сообщество хочет получить преимущество. И только когда эта власть попадает в нужные руки, организм способен жить и развиваться. Так и в городе: с переменным успехом в нем борются за власть самые разные структуры, будущее зависит от того, в чьих руках она окажется. Где была бы сегодня Тюмень, если бы в свое время тюменские купцы за взятку не проложили бы железную дорогу через этот город?

Интересные факты удалось выяснить из общения с обычными гражданами небольшого городка Ницца, которые, по сути, живут в памятнике архитектуры, культуры и истории. Жителям без специального разрешения нельзя менять окна, двери, нельзя перекрасить фасад в какой-нибудь другой цвет, нельзя снести какую-нибудь пристройку, которая уже обветшала, а можно только ее ремонтировать по специальным технологиям. Поэтому они не испытывают особой радости от таких условий и «правил игры».

Кому захочется ходить по старым и узким улицам, которые остались от времен, когда еще даже не фантазировали о «самодвижущихся» повозках? Можно же было, как барон Осман, реконструировать город глобально, снеся все старое и заполнить все освободившееся пространство новым? А можно, как в Венеции, сохранить все созданное предками, но ввести новые правила пользования этим наследием и контролировать их соблюдение. Люди удаляют одну память, на ее место записывая другие ощущения, другие качества, формируя тем самым новую. У барона Османа это получилось хорошо. Новый Париж стал намного удобнее, чище, безопаснее для горожан. И, наверное, даже не очень интересно, каким он был раньше [7].

Каждому отдельному члену сообщества нужно только одно - чтобы ему было хорошо. До какой степени способен он расширить свое «Я», которому требуется чистота, порядок, безопасность и комфорт? До двери своей квартиры? До забора своего дома?

Каждому отдельному сообществу тоже нужно только одно - расширение ареала своего обитания и влияния: как церковь, к примеру, борется за «заблудших овец» или агентство недвижимости - за свою клиентскую базу. И чем сильнее влияние этого сообщества, тем более это сказывается и на облике города, и на его политике, и на экономике.

При всем этом любой город - это в первую очередь объект градостроительного искусства, а уже потом - политический, экономический, научный центр. Это как соединительная ткань человеческого организма, которая пронизывает абсолютно все органы, мышцы, сосуды, объединяя их в одно целое. Без нее организм не может существовать. Это не значит, что архитектор должен быть главным в городе и управлять его жизнью, хотя и такое бывало в истории, и это не самые плохие примеры управления. Это значит, что вопросы, касающиеся формирования города как объекта проектирования, должны находиться в категории «А» – стратегические задачи...

Градостроительное искусство как вершина культурного развития общества показывает, каких высот может достичь человеческий разум, но оно же является и фундаментом, на котором строится вся городская жизнь.

Рассмотрим проблему культурной памяти на примере города Тюмени.

Тюмень лет 25–30 назад называли не только столицей деревень. Это был еще и центр краснокирпичной архитектуры [8]. Местные купцы и промышленники уже тогда считали деньги и предпочитали не тратиться на оштукатуривание фасадов своих домов. Поэтому большая часть исторической части города была заполнена краснокирпичными зданиями, немногие из которых дожили до сегодняшнего дня. Тюмень, пожалуй, – единственный город, где умели и делали резной декор деревянных зданий из цельного дерева, избегая пропильной резьбы. Тот, кто понимает разницу, сможет и оценить красоту резных наличников, карнизов, пилястр [9].

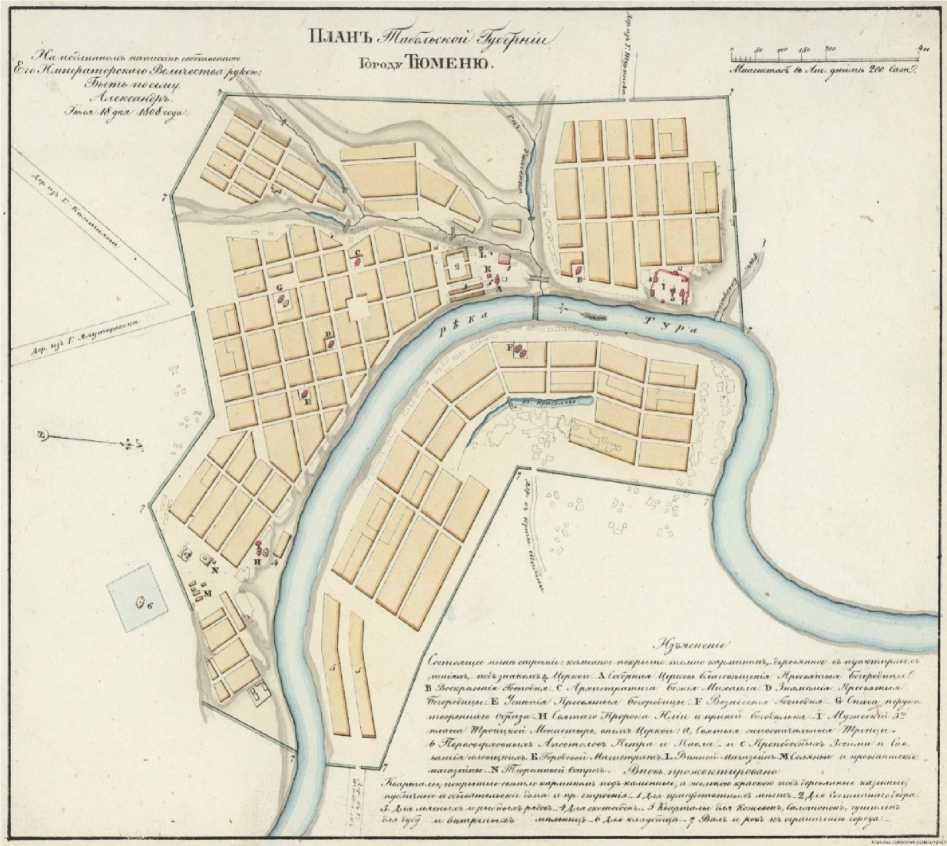

Генеральный план дореволюционной Тюмени был строг, прост и удобен. В нем очень грамотно использовался ландшафт местности, было определено оптимальное количество мостов, протяженность дорог (рис. 1).

Рисунок 1 – План Тюмени, утвержденный императором Александром I в 1808 г.

Говорить об истории Тюмени можно очень долго, и лучше это делать со специалистами. Сегодня нас, как и многих других архитекторов, живущих и работающих в этом городе, волнует немного другое – смогли ли мы сохранить его, оставить нашим потомкам память о нем?

Когда люди приезжают в старинный город, их не интересуют его заводы и фабрики, его спальные районы. Привлекает его история, культура, его традиции и достижения. Все это всегда связано с именами тех людей, которые сделали для этого места нечто важное и значительное. Это архитекторы, меценаты, художники, ученые, инженеры. Иногда это главы администраций. Все те, кто оставляет богатое наследие, годами и веками передающееся поколениям. Люди стремятся увидеть в своем путешествии по другим городам памятники архитектуры, посетить музеи, театры, парки, выставки. Полюбоваться видами с природных или созданных высот, откуда открывается городская панорама и можно оценить красоту градостроительного искусства. Если место насчитывает в своей истории тысячи лет, то человек хочет задержаться здесь подольше или возвращается вновь и вновь, чтобы лучше познакомиться с ним. Но даже если город молод, как например новый Шанхай, а его архитектура и парковое искусство вызывают восхищение, желание вернуться в него также возникнет. Все дело в ценностях и приоритетах, в способности оценить старания жителей по преобразованию своей среды обитания [10].

Город – это память, накопленная за весь период его существования. Если населенный пункт лишен этой памяти, то ему никогда не удастся стать центром притяжения надолго, только на очень короткий промежуток времени [11].

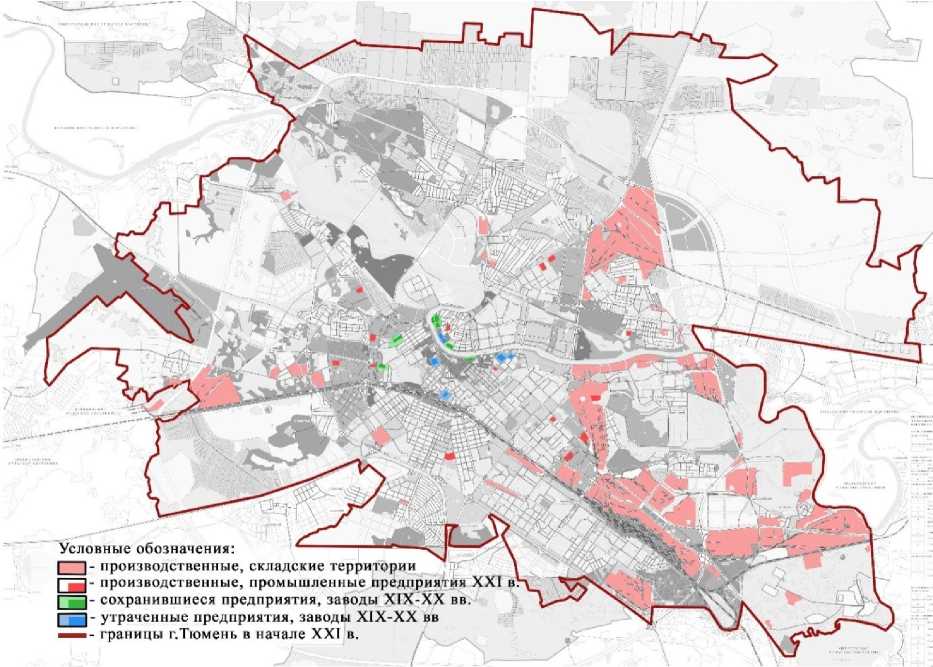

Тюмень сегодня, безусловно, сделала огромный шаг в своем историческом развитии. За 15 лет построено немыслимое количество квадратных метров жилья, торговых и офисных помещений. Запущены новые заводы и фабрики, ликвидированы загрязняющие центр города предприятия, обустроена набережная реки на достаточно протяженном отрезке. Границы города расширились и захватили прилегающие деревни и поселки [12]. Это особенно заметно на карте промышленного развития Тюмени XIX–XXI вв. (рис. 2).

Условные обозначения:

| | - производственные, складские территории

| L—| - производственные, промышленные предприятия XXI | - сохранившиеся предприятия, заводы XIX-XX вв,

~j |- утраченные предприятия, заводы XIX-XX вв

^■- границы г.Тюмень в начале XXI в.

Рисунок 2 – Динамика промышленного развития Тюмени в XIX–XXI вв.

Среди значимых для города приобретений можно было бы назвать и транспортные развязки, но… Их строительство было предусмотрено еще в генеральном плане города 1987 г. с перспективной реализацией к 2000 г. Несмотря на это, город «катастрофически отстает от графика». К тому же ни одной новой транспортной развязки не предусмотрено и новым генпланом. Поэтому вопрос качества и удобства самих этих сооружений так и остается открытым.

Часто создавая новое, люди забывают о сердце и душе города. Сегодня удалось сохранить фрагменты истории, ее обрывки, но ее суть, течение и непрерывность катастрофически теряются: в 1990-е - начале 2000-х гг. исторический центр города «оброс» образцами ужасной архитектуры, грубо и неуместно копирующей краснокирпичные памятники. Память была утрачена, когда власти не находили средств для реставрации и просто сжигали памятники деревянного зодчества, сносили кирпичные строения. Она продолжает также теряться и сейчас: в процессе переламывания или перемалывания исторической городской планировки. Власти потеряли контроль над тем, что, в каком виде и как будет построено на территории города. Вопросов у тюменцев много [13]. Кто знает судьбу территории судостроительного завода? Что планирует там строить новый собственник? Кто видел проект развития территории бывшего завода пластмасс? Камвольно-суконного комбината? Почему при построенных миллионах квадратных метров жилья администрации так и не удалось решить проблему ветхого и аварийного жилья даже в историческом центре? Почему при «комплексной застройке» проблема парковок и стоянок транспорта так и не решилась?

Город со стремительно растущим населением, приближающимся к отметке 1 миллион жителей, не в состоянии похвастать достаточным количеством «объектов притяжения», имеющих особую культурную ценность. Среди них можно назвать лишь следующие:

-

- набережную реки Туры, уникальность и сложность которой никем не оспаривается; однако функциональное наполнение данной «зоны притяжения» остается дискуссионным: кому-то там нужны кафе и рестораны, магазины и лавки, а кому-то - возможности для релакса; власти решили, что здесь достаточно только гулять и бегать;

-

- Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО), или, как его принято называть, - ЦБ («Цветной бульвар»); на наш взгляд, гордиться здесь нечем: если на набережной катастрофически не хватает «объектов притяжения», то на ЦБ их катастрофически много: аттракционы, кафе, магазины, манеж, цирк (которому тут совсем не место!), фонтаны, водоемы;

-

- офисный центр «Столыпин» - для Тюмени достойное сооружение, хотя в масштабе даже страны - просто посредственное здание;

-

- незавершенный перекресток ул. Орджоникидзе - Советская; новый отель «Хилтон», бывший отель «Прометей», так и не сданный в эксплуатацию «Музей» и так и не построенная ул. Орджоникидзе - Свердлова, которая должна была выходить к реке, а по проекту планировки исторического центра еще и завершаться мостом, ведущим в заречный микрорайон «Европейский» (правда, о нем никто не знает, кроме старых архитекторов);

-

- ничтожно малое число памятников архитектуры и культуры, сохранившихся до новейшего времени, но почти утраченная историческая планировочная структура.

Бесспорно, городу не хватает парков и скверов, достойных внимания, кроме детских игровых комплексов производства компании «КСИЛ». Так не появится красивая архитектура. Транспортная схема больше вредит городу, чем помогает. Размеры перепробегов, количество тупиков и протяженность дорог огорчают. Современная застройка вокруг памятников архитектурного наследия (церквей, храмов, соборов) во многих случаях «конфликтует» с ними по стилю, функциональному назначению и т. д. [14, с. 316].

Тюмень обладает одной уникальной особенностью - город расположен на совершенно ровной поверхности и почти не имеет рельефа. Во все времена с момента его основания роль оврагов и логов города в его жизни была не просто важна, она была жизненно необходима. Однако в эпоху развития автомобилизма этой уникальной и спасительной для Тюмени природной неровности не нашлось лучшего применения, чем застройка ее гаражами. Да и сегодня, вместо того чтобы расчистить и освободить рельеф от урбанистического мусора, было принято решение засыпать овраги, чтобы выровнять поверхность для строительства...

В этой связи остается много вопросов, причем большинство из них не имеют ответов. Есть ли еще время и возможности сохранить первый сибирский город для последующих поколений? Что останется им как наследие прошлого? Все заводы и фабрики, спальные микрорайоны и торговые центры - в масштабе времени всего лишь миг. В истории города они не оставят своего следа. А то, что действительно есть память , безвозвратно уходит. Улицы, исторические здания, лога и овраги, формирующие исторический город, сносятся, ликвидируются, засыпаются. Возвращение к так называемой точечной застройке, какие бы цели при этом не преследовались, приведет лишь к одному: без должного контроля со стороны профессионального сообщества потеряется и то немногое, что еще можно сохранить. Но мнение архитекторов в настоящее время в расчет не берется, оно мешает экономическому и обоснованному меркантильными интересами развитию главных промышленных отраслей - строительству и торговле. Может быть, это происходит, потому что профессиональное сообщество архитекторов не в состоянии заявить о себе достаточно громко и внятно или потому что нет пока еще такого архитектора, который бы смог выразить это мнение и донести до общественности и властей?

В этой связи хотелось бы привести ряд рекомендаций по сохранению города как пространства культурной памяти. Во-первых, необходимы пешеходные улицы. Многие жители считают, что приятно ходить по тихому старому городку, в котором соседствуют дома с разницей возведения в века. Неширокие, а порой и откровенно узкие улицы, удобные только для пешей прогулки, привлекают горожан. Во-вторых, ключевой задачей должно стать сохранение памятников архитектуры, истории и культуры, которые «видели» становление капитализма, пережили феодальные, буржуазные и технологические революции, оставили на себе печать времен, исторических событий. Это нужно, чтобы показать грядущим поколениям как, чем и для чего жили люди.

Культурная память – это вековой, тысячелетний опыт, закрепленный в архитектуре, пример того, как надо делать и к чему стремиться, что можно улучшать, обогащать, преумножать. Без этой памяти, без этого опыта человек всегда будет начинать с нуля, а учитывая его короткий век, он так и не сумеет накопить того единственного, что только и имеет смысл…

Ссылки:

-

1. Управление городскими агломерациями / И.В. Волчкова [и др.]. Томск, 2015. 100 с.

-

2. Иконников А.В. Реконструкция центров крупных городов. М., 1985. 64 с. ; Иконников А.В., Степанов Г.П. Эстетика социалистического города. М., 1963. 287 с.

-

3. Corbusier L. L’Esprit Nouveau // Almanach D’architecture Moderne. Paris, 1926. P. 17–40.

-

4. Нойферт Э. Строительное проектирование. М., 1991. 392 с.

-

5. Holl T. Planning Europe’s Capital Cities: Aspects of Nineteenth-century Urban Development. London, 1997. 408 p.

-

6. Официальный сайт Института OOO «Ленпригор» [Электронный ресурс]. URL: http://lengiprogor.ru/ (дата обращения: 01.02.2021).

-

7. Carmona M. Haussmann: His Life and Times, and the Making of Modern Paris. Paris, 2002. 516 p.

-

8. Заварихин С.П., Жученко Б.А. Тюмень архитектурная. Свердловск, 1984. 240 с.

-

9. История города. Краткая историческая справка [Электронный ресурс] // Администрация города Тюмени. URL: http://www.tyumen-city.ru/gorodtumeny/istoriigoroda (дата обращения: 01.01.2021).

-

10. Нурлан Сапаров: «Город, лишенный памяти, никогда не станет центром притяжения» [Электронный ресурс] // Seldon news. https://news.myseldon.com/ru/news/index/182755520 (дата обращения: 04.03.2021).

-

11. Там же.

-

12. Там же.

-

13. Там же.

-

14. Москалева Т.В., Лесков С.Н., Волынец Е.И. Архитектурные доминанты и их влияние на застройку г. Тюмени в конце XIX – начале XX вв. // Архитектура и архитектурная среда: вопросы исторического и современного развития : материалы международной научно-практической конференции. Тюмень, 2020. С. 313–322.

Редактор: Ситникова Ольга Валериевна Переводчик: Кочетова Дарья Андреевна

Список литературы Храмовая архитектура как форма репрезентации культурной идентичности и этнорелигиозного мифотворчества татар

- Халит Н. Татарская мечеть: несколько слов о типологии и этапах развития архетипа // Мечети в духовной культуре татарского народа (XVIII в. - 1917 г.): материалы всероссийской научно-практической конференции. Казань, 2006. С. 73-92.

- Халит Н. Отголоски образов кочевого прошлого в архитектуре казанских татар // Известия КазГАСУ. 2011. № 1 (15). С. 51-59.

- Крамаровский М.Г. Джучиды (1207-1502): три этапа самоидентификации // Во дворцах и шатрах. Исламский мир от Китая до Европы: каталог выставки. СПб., 2008. С. 98-116.8.

- Измайлов И.Л. Волжская Булгария в IX - первой трети XIII в.: становление социальной, религиозной и этнополитической структуры общества: автореф. дис.. д-ра ист. наук. Казань, 2013. 68 с.10.

- Веймарн Б.В. Классическое искусство стран ислама. М., 2002. 495 с.11.

- Yerasimos S. Constantinople: Istanbul's Historical Heritage. Potsdam, 2012. 400 p.12. Шукуров Ш.М. Образ храма. М., 2002. 496 с.13.

- Трепавлов В.В. "Белый царь". Образ монарха и представления о подданстве у народов России XV-XVIII вв. М., 2007. 255 с.