Хромосферный K СаII телескоп Байкальской астрофизической обсерватории. Новый свет

Автор: Лоптева Л.С., Кушталь Г.И., Прошин В.А., Скоморовский В.И., Фирстов С.В., Химич В.А., Чупраков С.А.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 2 т.5, 2019 года.

Бесплатный доступ

В последние годы большинство результатов исследований хромосферы Солнца по линиям Н и K CaII основано на фильтровых наблюдениях. Хромосферный телескоп полного диска Солнца в линии K CaII снова включен в наблюдения по программам Службы Солнца и научных исследований. Рассмотрены методические вопросы юстировки телескопа и модернизированного интерференционно-поляризационного фильтра (ИПФ) фирмы B. Halle на линию K СаII. После многолетней непрерывной эксплуатации возникла острая необходимость замены вышедших из строя частей хромосферного телескопа. Выполнена чистка и отъюстирована заново оптика всего телескопа. Полученные интерферограммы волнового фронта телеобъектива и всего телескопа показывают, что искажения волнового фронта всего оптического тракта находятся в пределах 0.25λ. Приводятся схемы и обсуждаются оптико-физические характеристики элементов ИПФ. Заменены ИФ предварительной монохроматизации, УФ-поляризаторы и проведена настройка полосы пропускания регулируемых ступеней ИПФ. Спектральные характеристики ИПФ обеспечивают достаточно высокий контраст монохроматических изображений крупномасштабных явлений. С установленными на телескопе коллиматором и камерой Sony Cyber-Shot DSC-S85 не реализуется теоретическая разрешающая сила 180-мм телескопа, поэтому были рассчитаны две схемы телескопа для возможного улучшения пространственного разрешения.

Хромосферный телескоп, интерференционно-поляризационный фильтр, интерферометрические измерения

Короткий адрес: https://sciup.org/142220330

IDR: 142220330 | УДК: 520.24 | DOI: 10.12737/szf-52201917

Текст научной статьи Хромосферный K СаII телескоп Байкальской астрофизической обсерватории. Новый свет

Более 25 лет назад в Институте солнечно-земной физики (СибИЗМИР) был разработан и изготовлен телескоп для регулярных наблюдений хромосферы полного диска Солнца с интерференционнополяризационным фильтром (ИПФ) на линию K CaII (λ=3934 Ǻ). Хромосферный телескоп установлен в Байкальской астрофизической обсерватории вблизи п. Листвянка на западном побережье Байкала. В настоящее время некоторые задачи для наблюдений, которые были определяющими для разработки телескопа [Трифонов и др., 1992] , уже решены, но в целом проблемы, для решения которых необходимы наблюдения в линии K СаII, остаются. Современные наблюдения в новых областях спектра (УФ, рентгене и радиодиапазоне) для правильной их интерпретации нуждаются в сопоставлении с привычными для нашего понимания наблюдениями в линиях K СаII и Нα. Еще не определена природа пространственной когерентности тонкой структуры магнитного поля, и наблюдения в K СаII полезны как дополнительная информация к прямым измерениям вектора магнитного поля с высоким временным разрешением. Сохраняется полезность фильтрограмм K СаII в исследованиях полярных областей Солнца.

Расчет оптики, ее изготовление, конструирование механики телескопа, строительство башни и установка в ней телескопа полностью выполнены в ИСЗФ в 1991–1992 гг.

Наблюдения хромосферы полного диска в линии K СаII ведутся в БАО с 1992 г. В первое десятилетие изображение Солнца диаметром 50 мм регистрировалось на 80-миллиметровую фотокамеру [Трифонов и др., 1992] . В 2003 г. при переходе от фотографической регистрации изображения к электронной с камерой Sony Cyber-Shot DSC-S85 оптическая схема телескопа была изменена [Трифонов и др., 2004] и тогда же были проведены последние профилактика и юстировка телескопа. За 14 лет последующей эксплуатации оптика телескопа загрязнилась, оправы покрылись ржавчиной, некоторые механические узлы системы управления износились. Нарушилась центрировка оптики телескопа и установки ИПФ, а главное — понизились контраст и резкость изображения, на которое иногда накладывалась картинка с непонятной структурой.

Проведены полная разборка, чистка и новая юстировка оптики телескопа, установлены новые поляризационные элементы и отрегулирован ИПФ.

ОПИСАНИЕ ТЕЛЕСКОПА

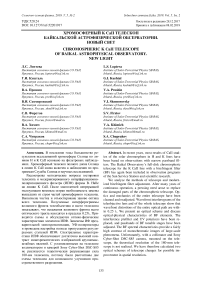

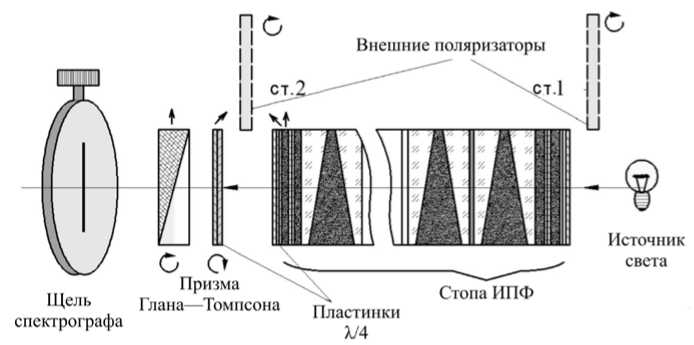

Телескоп и его оптическая схема после модернизации 2003 г. [Трифонов и др., 2004] показаны на рис. 1. Телеобъектив (положительная и отрицательная линзы) и линза поля строят первичное изображение Солнца диаметром 20 мм в телецентрическом ходе лучей внутри ИПФ. Характеристики телескопа и ИПФ приведены в таблице. Одним из условий успешной работы комплекса телескоп — фильтр является соответствие оптической схемы, строящей изображение, следующим требованиям к установке ИПФ на телескопе: сохранение для заданных параметров фильтра монохроматичности излучения и обеспечение требуемой разрешающей способности по всему диску Солнца [Клевцов, 1984]. Параметры ИПФ: длина оптической стопы — 217 мм, ее световой диаметр — 30 мм, угловое поле фильтра — ±2.5° (при допустимом смещении максимума полосы пропускания в пределах 0.06 Å для наклонных пучков). Именно эти параметры и размер невиньетиро-ванного поля зрения 34', превышающий угловой диаметр Солнца, определили максимально допустимый диаметр объектива для телескопа — не более 180 мм [Клевцов, 1984]. После ИПФ установлен коллиматор (F=170 мм), который строит в своем фокусе изображение входного зрачка на объективе цифровой камеры Sony Cyber-Shot DSC-S85 и перед ИПФ — мнимое изображение Солнца, регистрируемое камерой.

ИПФ

ИПФ K СаII λ 3934 Å фирмы Bernhard Halle Nachfl. GmbH получен ИСЗФ в 1969 г. Номинальная полуширина полосы пропускания фильтра — 0.3, 0.6 или 1.2 Å. Полоса 0.3 Å может смещаться в пределах ±0.3 Å вращением входного и выходного поляризаторов с помощью шестеренчатой передачи — лайншифтера. Фильтр использовался при спектральных наблюдениях тонкой структуры солнечной хромосферы как фотографический гид на горизонтальном телескопе АЦУ-5 Саянской солнечной обсерватории для регистрации участка изображения Солнца, отраженного от щечек зеркальной щели спектрографа.

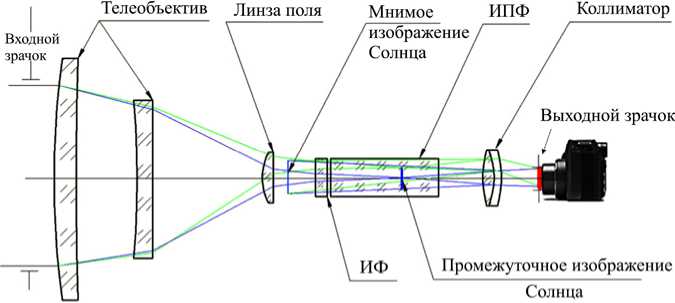

В расчете оптики хромосферного телескопа полного диска Солнца в линии K СаII предполагалось использование этого фильтра. На рис. 2 показаны схема оптической стопы фильтра и устройство поляризационных ступеней. ИПФ содержит десять поляризационных ступеней, составленных из пластинок кварца и исландского шпата, установленных между семью поляризаторами. Пять ступеней высокого порядка интерференции — широкоугольные (схема Лио 1 типа с полуволновыми пластинками), четыре ступени сделаны расщепленными по схеме Эванса [Evans, 1949] с целью уменьшения количества поляризаторов, поглощающих свет в УФ-области спектра, в которой для уменьшения потерь света в качестве поляризаторов внутри стопы применены пять двулучепреломляющих призм (шпат — плавленый кварц). Призмы пропускают без отклонения необыкновенный луч и отклоняют обыкновенный на 6.3°.

Характеристики телескопа и ИПФ

|

Телескоп |

|

|

Световой диаметр объектива |

180 мм |

|

Эквивалентное фокусное расстояние телеобъектив + линза поля |

2147.5 мм |

|

Невиньетированное поле зрения телескопа |

34′ |

|

Теоретическое пространственное разрешение |

0.55ʺ |

|

ИПФ |

|

|

Полуширина полосы пропускания K СаII |

0.54 Å |

|

Угловое поле |

±2.5° |

|

Световой диаметр кристаллической стопы |

30 мм |

|

Смещение полосы пропускания по спектру |

±0.3 Å |

Рис. 1 . Телескоп и его оптическая схема после модернизации 2003 г. [Трифонов, 2004]

регулируемая ступень 2

регулируемая ступень 1

- пластинка Л/2

- кварц кристал.

кварц плавлен.

исландский шпат.

исландский шпат

№ 3,5 24,26 29,31

№ 4,13,19, 25, 30

№ 7,8,9 17,21 11,15 23,27

18,20 12,14

толщина 0,4 мм 0,8

1,5

толщина

2,5 мм

1,3

№

1,33

толщина 1 мм

кварц плавл.

Поляризационная призма

- пластинка Л/4

№ 2, 32

плёночный поляризатор

Рис. 2 . Схема оптической стопы ИПФ K СаII (Bernhard Halle Nachfl. GmbH)

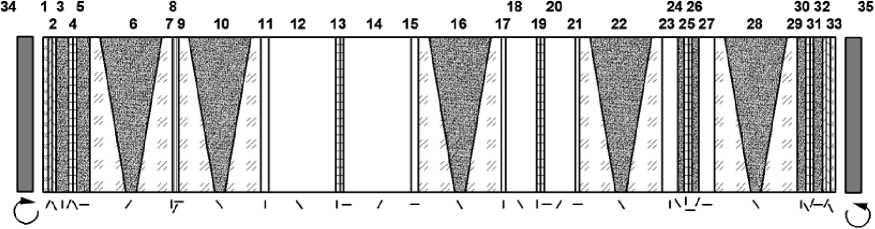

На рис. 3 показаны пять поляризационных призм в разобранном виде: центральная часть — 5 равнобедренных призм из исландского шпата и 10 прямоугольных боковых призм из плавленого кварца. Снимки получены во время ремонта ИПФ Кисловодской станции. Призмы этого фильтра, более ран- него выпуска, были склеены оптическим клеем. От проникновения в клеевой слой иммерсии, на которой были собраны соседние кристаллические пластинки, призмы помутнели и потеряли прозрачность. Призмы более поздних выпусков ИПФ собирались на иммерсии.

Рис. 3 . Двупреломляющие призмы ИПФ: центральные компоненты — слева, боковые — справа

Рассеянный свет, возникающий при отражении от боковой поверхности оптической стопы отклоненных призмами пучков, задерживается диафрагмами — (прорезями в основании призм из исландского шпата) и кольцевыми диафрагмами (зачерненными углублениями — ступеньками по периферии прямоугольных призм). Вся стопа собрана на иммерсии в цилиндрическом тубусе и снаружи защищена иллюминаторами из плавленого кварца. Две внешние широкоугольные ступени из исландского шпата самого высокого порядка интерференции являются регулируемыми и содержат четвертьволновые пластинки, за которыми вне стопы установлены пленочные поляризаторы 34, 35 (рис. 2). С помощью лайншифтера поляризаторы можно синхронно вращать для смещения полосы пропускания по контуру линии K СаII.

По спектрам полосы пропускания фильтра, полученным в 1991 г. на спектрографе АСП-20 солнечного телескопа АЦУ-5 [Трифонов и др., 1992] , было видно, что при полуширине 0.3 Å главная полоса фильтра, особенно при ее смещении, имеет сильные боковые максимумы, которые могут снижать контраст изображения. Исследования аналогичного ИПФ B. Halle на линию K СаII были ранее проведены в [Сотникова, 1977] «…для самой узкой полосы пропускания 0.3 Å как наиболее эффективной для наблюдений хромосферных образований. Результаты исследований показали, что с данным фильтром можно работать при смещениях в крылья линии до ±0.3 Å. В случае смещения на ±0.4 Å интенсивность побочных максимумов сильно нарастает, а при смещении на ±0.6 Å появляются две одинаково сильные побочные полосы пропускания на расстоянии 1.2 Å друг от друга».

Спектральные наблюдения солнечных флоккулов в 90-х гг., а также областей внутри самых спокойных участков солнечной поверхности — ячеек супергрануляции — показывали, что расстояние между пиками самообращения К2V и K2R линии кальция в среднем находится в пределах 0.5–0.7 Å. Следовало ожидать, что характерные образования в линии будут наблюдаться с наибольшим контрастом при полуширине полосы фильтра 0.6 Å со смещением полосы фильтра на ±0.3 Å (Р.Б. Теплицкая, частное сообщение). Поэтому было принято решение перед установкой фильтра на хромосферный телескоп увеличить контраст полосы пропускания — без принципиального изменения схемы была оставлена номинальная полуширина главного максимума пропускания 0.6 Å и уменьшены вторичные максимумы с помощью контрастной поляризационной ступени. В оптической стопе ИПФ (рис. 2) толщины пластинок из кварца и исландского шпата всех ступеней, за исключением пластинок регулируемых ступеней из исландского шпата 3, 5 и 27, 29, соответствуют схеме B. Halle. Для расширения полосы пропускания пластинки элементов 3 и 5 толщиной 5.029 мм были изъяты из схемы и заменены пластинками толщиной 2.515 мм, взятыми из элементов 27, 29 этой же стопы. Для увеличения контраста (подавления ближайших вторичных максимумов) рассчитаны, изготовлены и установлены в элементах 27 и 29 новые пластинки толщиной 1.746 мм (не кратной двум). Соответственно в лайншифтере вместо передачи 2: 1 установлена передача 1.44: 1, пропорциональная отношению толщин пластинок, для согласованного смещения полосы пропускания этих ступеней вращением наружных поляризаторов.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕЛЕСКОПА 2018 г.

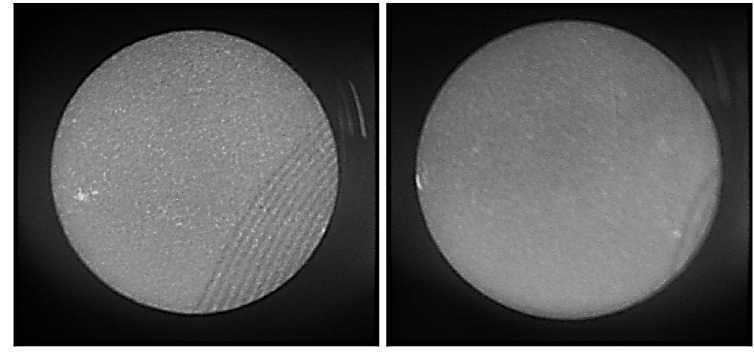

Несмотря на относительно чистую байкальскую атмосферу, оптика телескопа за 14-летнюю круглогодичную эксплуатацию загрязнилась пылью ближайших новостроек, сажей лесных пожаров. Особенно пострадала передняя поверхность положительной линзы телеобъектива. Из-за случайного попадания дождя и влаги эпизодических туманов оправы покрылись ржавчиной. От трех разгрузочных прокладок, приклеенных к стеклу, по поверхности отрицательной линзы распространились диффузные пятна (рис. 4). Главная беда телескопа — уменьшение контраста и резкости солнечного изображения, на которое иногда накладывалась непонятная картинка полосатой структуры (рис. 5). Это могло быть вызвано дефектами в оптической стопе ИПФ в фильтре предварительной монохроматиза-ции. Наклон и децентрировка ИПФ могли привести к попаданию в зрачок объектива камеры Sony обыкновенных лучей, отклоненных двупреломляющими призмами. Было также обнаружено, что зрачок камеры

Рис. 6. Масляный конденсат на поверхности наружного поляризатора, установленного после предварительного фильтра перед оптической стопой ИПФ. Поляризатор с помощью лайншифтера поворачивается для смещения полосы пропускания. Оправа поляризатора связана с лимбом, который в ангстремах показывает положение полосы пропускания ИПФ относительно центра линии

Рис. 4 . Положительная и отрицательная линзы телеобъектива

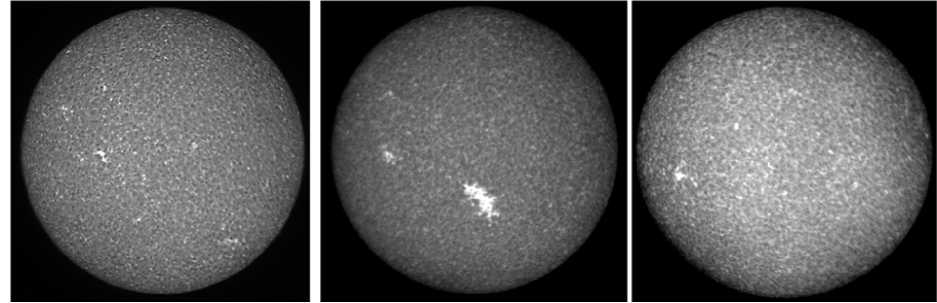

Рис. 5 . Дефекты изображений хромосферного телескопа

не оптимально согласован по размеру и положению с выходным зрачком телескопа.

Работа по улучшению качества изображения включала несколько этапов. Для выявления причин появления дефектов исследованы оптико-физические характеристики телескопа и ИПФ. Проведена замена оптических элементов ИПФ и предварительного фильтра. Экспериментально найдено положение вход- ного зрачка камеры и рассчитаны параметры перестраивающего объектива для оптимальной установки камеры. Выполнена полная разборка, чистка телеобъектива и другой оптики. Телескоп отъюстирован, проведены интерферометрические измерения волнового фронта телескопа и сравнение с расчетными данными.

Совершенствование ИПФ

Разборка фильтра показала, что в оптической стопе ИПФ за длительное время наблюдений вышли из строя расположенные снаружи оптической стопы пленочные УФ-поляризаторы. Под влиянием нагрева в термостате (рабочая температура фильтра ~45 °C) и в солнечном пучке произошла усадка растянутой дихроической поляроидной пленки, заклеенной в защитные стекла из плавленого кварца. Хорошее рабочее поле стало меньше 10 мм. Кроме того, иммерсия, на которой собрана оптическая стопа, испарялась и конденсировалась на поверхности поляризатора, обращенной к оптической стопе (рис. 6). Потребовалась замена поляризаторов на более эффективные.

Эффективность поляризатора оценивается по основным характеристикам поляроидной пленки — максимальному к 1 и минимальному к 2 коэффициентам пропускания линейно-поляризованного света, у которого электрический вектор направлен соответственно параллельно и перпендикулярно направлению вытяжки пленки. Тогда поляризующая способность или эффект поляризации (ЭП)

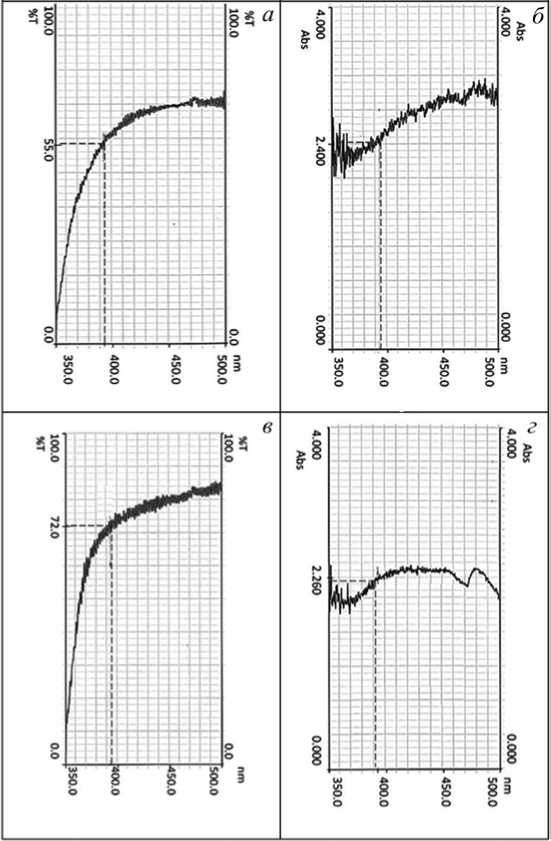

Рис. 7 . Спектры пропускания и оптической плотности поляризаторов, установленных параллельно и перпендикулярно плоскости пропускания призмы Глана—Томпсона: а , б — старого; в , г — нового. Спектры получены на спектрофотометре Hitachi U-3400 (Hitachi Ltd., Япония)

ЭП = к 1— к 2 100%, к 1 + к 2

где к 1 и к 2 оцениваются относительно 100 % поляризованного света.

Единственным производителем поляризационных пленок и поляризационных светофильтров в России является АО «Загорский оптико-механический завод» (ЗОМЗ). В настоящее время завод имеет опытно-промышленную линию по производству поляризационных пленок и светофильтров для видимой и ИК-области спектра. Однако эти поляризаторы на участке 3900 Å имеют невысокую эффективность. Пленочные поляризаторы в области спектра 3900–10000 Å с повышенным пропусканием, эффективностью и однородностью необходимы не только в связи с ремонтом существующих, но и при разработке новых ИПФ для исследования тонкой структуры, магнитных полей, скоростей в солнечной атмосфере. Прозрачность поляризаторов является определяющим фактором в пропускании ИПФ. Требования к ней возрастают при узкой полосе про- пускания фильтра, особенно в УФ-области спектра. С целью повышения прозрачности ИПФ в качестве поляризаторов, как мы видим на примере ИПФ K CaII, используют кристаллические призмы из исландского шпата. Однако стоимость таких приборов резко возрастает.

В совместной работе ГОИ и ЛОМО [Исследование…, 1984] были выполнены исследования возможности увеличения пропускания дихроических поляроидных пленок для видимой области спектра способом температурно-увлажняющей обработки и способом дозированного облучения. К счастью, в ИСЗФ оказались переданные нам для исследований образцы поляроидной пленки с увеличенным пропусканием в ближней УФ-области спектра. Эти образцы были установлены вместо выгоревших поляроидных пленок между защитными окнами из плавленого кварца на акриловом клее, достаточно прозрачном в синей области спектра.

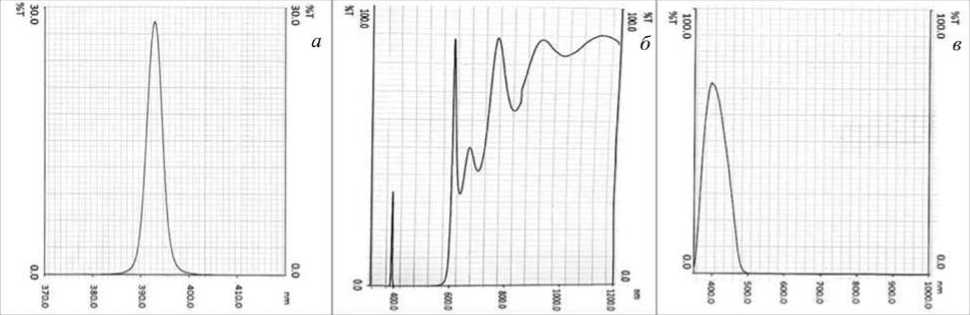

На рис. 7 показаны спектральные характеристики старого и нового поляризаторов.

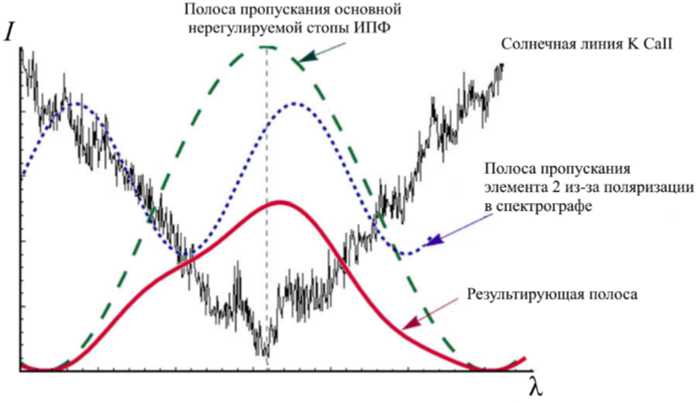

Рис. 8 . Искажение полосы пропускания основной стопы ИПФ из-за поляризации света в спектрографе

Для старого поляризатора фирмы B. Halle к 1 =0.58 и к 2=0.004, а для нового к 1 = 0.72 и к 2=0.0055. Эффективности поляризаторов практически одинаковые ~0.98.

Спектральные характеристики ИПФ K СаII после сборки оптической стопы с новыми поляризаторами были получены на лабораторном автоколлимацион-ном спектрографе ( F =6 м, относительное отверстие 1:30, решетка 300×200 мм, 600 штр/мм). Фильтр устанавливался в параллельном пучке, спектры регистрировались ПЗС-линейкой МОРС. Согласование пропускания регулируемых ступеней 1, 2 (рис. 8) с полосой пропускания основной оптической стопы выполнено с учетом того, что источник света — лампа накаливания — практически не поляризует свет, а спектрограф — частичный поляризатор.

При настройке максимума пропускания основной стопы на спектральную линию K CaII внешние поляризаторы 34, 35 (см. рис. 2) должны быть выведены из пучка, чтобы регулируемые ступени 1, 2 (рис. 2 и 9) были неэффективными — не искажали полосу пропускания основной стопы. Однако из-за частичной поляризации света дифракционной решеткой спектрографа элемент ступени 2 модулирует полосу пропускания основной стопы (рис. 8) и результирующая полоса становится несимметричной. Это не дает возможности изменением температуры фильтра оптимально настроить полосу пропускания основной стопы на центр линии K CaII. Чтобы устранить влияние поляризации спектрографа, надо элемент 2 сделать неэффективным. В пучок перед щелью спектрографа (рис. 9) устанавливают дополнительную четвертьволновую пластинку и поляризатор (призму Глана—Томпсона). Задача состоит в том, чтобы дополнительную пластинку ориентировать перпендикулярно четвертьволновой пластинке основной стопы (поставить пластинки на вычитание двойного преломления), а поляризатор установить параллельно оптической оси двупреломляющего элемента 2, чтобы исключить двойное преломление последнего. Ориентация четвертьволновой пластинки оптической стопы фильтра не видна снаружи, поэтому дополнительный поляризатор и пластинку последовательно поворачивают до тех пор, пока модуляция полосы пропускания основной стопы не исчезнет. Изменением температуры полоса основной стопы настраивается на линию K CaII. После этого вводится поляризатор 35 ступени 1, и вращением поляризатора полоса элемента ступени центрируется в контуре полосы основной стопы. Затем призма Глана—Томпсона и дополнительная четвертьволновая пластинка выводятся из пучка, вводится поляризатор 34, и его вращением настраивается полоса пропускания элемента ступени 2.

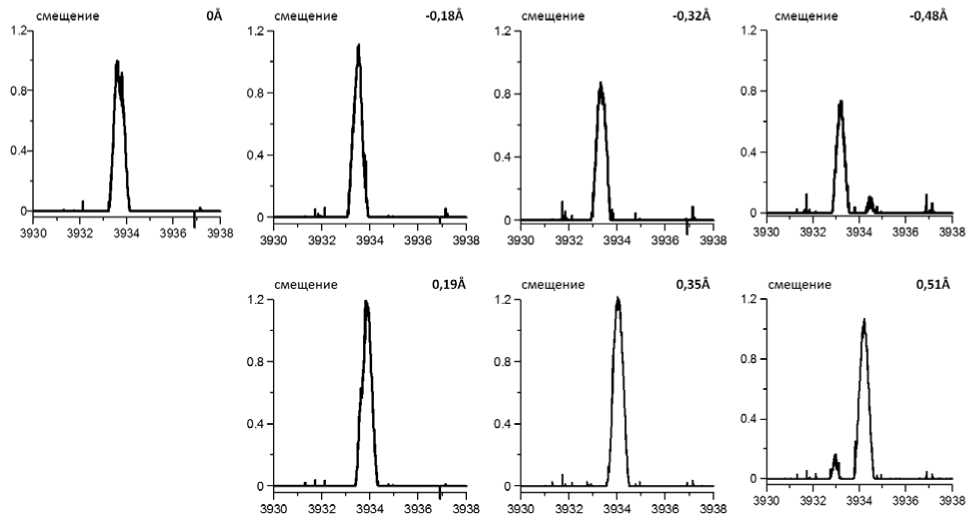

Спектры полосы пропускания фильтра на расстоянии 0, –0.18, –0.32, –0.48, +0.19, +0.35, +0.51 Å от центра линии K СаII при рабочей температуре 43.3 °С приведены на рис. 10. Полуширина полосы пропускания фильтра в центре линии равна 0.54 Å. Пропускание в крыльях линии нормировано относительно пропускания в центре. При смещении полосы в красную и синюю области спектра пропускание фильтра должно уменьшаться, но этого не происходит из-за асимметрии контура основной стопы, вызванной неточным изготовлением двупреломляющих элементов фирмой B. Halle.

Фильтр предварительной монохроматизации отрезает соседние главные максимумы пропускания оптической стопы фильтра и предохраняет ИПФ от перегрева в солнечном пучке. Обычно он содержит узкополосный интерференционный фильтр (ИФ) на рабочую длину волны, теплофильтр и цветные отрезающие стекла.

Со временем и под воздействием нагрева в солнечном пучке максимум пропускания этого фильтра «сполз» с центральной длины волны и пропускание снизилось до 17 %. Полоса пропускания нового (2018 г.) предварительного фильтра, изготовленного в ИСЗФ, показана на рис. 11, а . Полуширина полосы пропускания — 38 Å, ширина полосы на уровне пропускания 0.1 % — 156 Å. Пропускание в λ 3933 Å — 24.6 %. Фильтр содержит два диэлектрических фильтра: узкополосный контрастный с полушириной полосы пропускания 38 Å и тепло-фильтр, отрезающий крылья контрастного фильтра до 6000 Å (рис. 11, б — их совместное пропускание).

Рис. 9 . Схема настройки полосы пропускания ИПФ. Модуляция полосы пропускания основной стопы регулируемым элементом ступени 2 из-за частичной поляризации в спектрографе устраняется, когда оси вращаемой призмы и дополнительной λ/4 пластинки займут положение, указанное верхними стрелками

Рис. 10 . Контуры полосы пропускания ИПФ в центре и крыльях линии

Рис. 11 . Контуры полосы пропускания предварительного фильтра и его компонентов. Сборка 2018 г.

Рис. 12 . Волновой фронт телеобъектива в двойном ходе лучей и максимальные ошибки волнового фронта: а , б , в — λ 6328 Å; г — λ 3933 Å

Для отрезания ИК-области спектра установлены цветные стекла СЗС-20 и ФС-6 (рис. 11, в ).

Совместное пропускание ИПФ и ИФ ~5–7 %.

Юстировка и исследование оптики телескопа

В исходной расчетной оптической схеме телескопа [Трифонов и др., 1992] регистрируемое изображение Солнца строилось перестраивающим объективом на пленке фотографической камеры. С переходом в 2003 г. на цифровую регистрацию изображения перестраивающий объектив был заменен другим, подобранным из имевшихся в наличии. Этот объектив-коллиматор строит изображение зрачка телескопа в плоскости входного зрачка объектива цифровой камеры Sony. Отсутствие точных оптических параметров коллиматора и объектива камеры Sony не позволило рассчитать и проверить их правильное взаимное соответствие и положение при установке камеры в 2003 г. Это было проверено и найдено экспериментально в 2017 г. (см. далее).

Новая сборка и юстировка телескопа выполнены после глобальной чистки оптики и механики. Юстировка оптики телескопа проводилась на оптической скамье в лаборатории института. В работе [Скомо-ровский и др., 2016] подробно описана юстировка подобного Нα-телескопа.

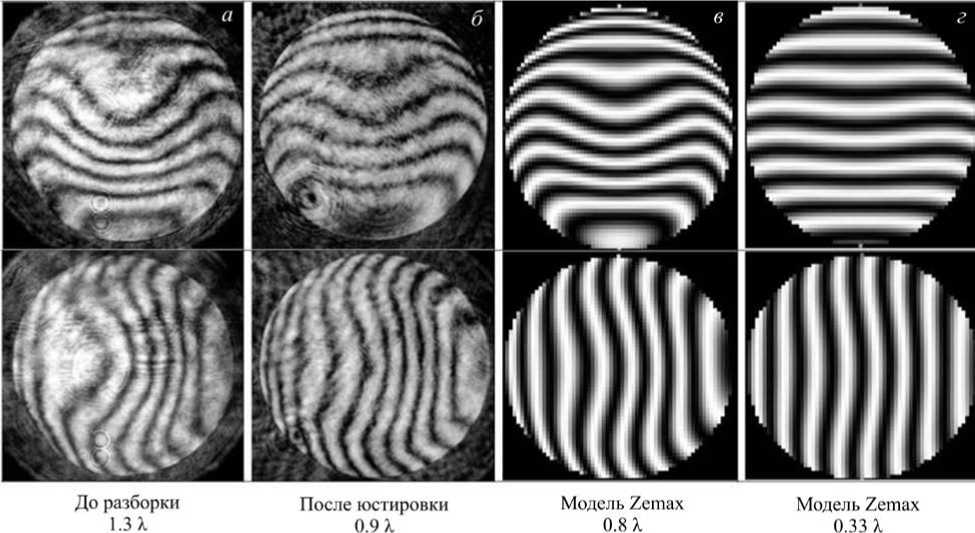

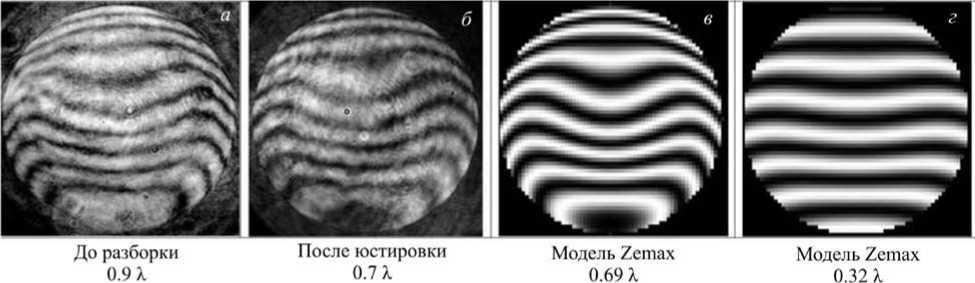

Телеобъектив (положительная и отрицательная линзы) в своей оправе, линзу поля, ИПФ и коллиматор последовательно размещают в трубе телескопа, состоящей из секций (см. рис. 1). Все оптические элементы имеют независимые юстировки. Наклон и смещение, начиная с телеобъектива и заканчивая камерой, последовательно настраивают с помощью лазера, установленного перед телеобъективом за экраном с отверстием. На оправы линз телеобъектива устанавливают диафрагмы с отверстием 1–2 мм. Через отверстие в экране и диафрагмы пропускают луч лазера. По бликам, отраженным от поверхностей положительной линзы, сначала устраняют наклон внешней оправы телеобъектива. Поперечным смещением и наклоном оправы отрицательной линзы с этим бликом совмещают блики от ее поверхностей до появления на экране системы интерференционных колец Ньютона, по которым выполняют окончательную юстировку телеобъектива. Картина волнового фронта (рис. 12) телеобъектива регистрируется в автоколлимационной схеме с помощью плоского эталона и неравноплечего интерферометра. После телеобъектива в систему устанавливают и юстируют линзу поля. Телеобъектив и линза поля строят промежуточное изображение Солнца в телецентрическом ходе лучей на эквивалентном фокусном расстоянии около 2 м (см. рис. 1). В этом фокусе устанавливают интерферометр и получают картинку волнового фронта сборки телеобъектива с линзой поля (рис. 13).

Из сравнения интерферограмм волнового фронта телеобъектива до разборки и после его новой сборки и юстировки (см. рис. 12, а , б ) видно, что волновой фронт стал лучше, — в старой сборке телеобъектив был разъюстирован. После новой юстировки волновой фронт согласуется с волновым фронтом, рассчитанным с помощью программы Zemax для длины волны красного лазера 6328 Å в двойном ходе лучей (рис. 12, в , 13, в ). Из-за отсутствия когерентного источника света с длиной волны линии K CaII (λ 3933 Å) интерферограммы волнового фронта в этой длине волны для сборки трех линз телескопа были только смоделированы в Zemax (рис. 12, г , 13, г ).

Искажения волнового фронта исследуемой системы для точки на оси составляют 0.16 λ для λ 3933 Å и находятся в пределах критерия Релея.

ИПФ устанавливается в трубе телескопа на станине «ласточкин хвост», имеющей регулировочные подвижки — поперечное смещение и наклон. К юсти-

Рис. 13 . Волновой фронт телеобъектив + линза поля в двойном ходе лучей и максимальные ошибки волнового фронта: а , б , в — λ 6328 Å; г — λ 3933 Å

Рис. 14 . Размеры и положение (относительные) выходного зрачка телескопа и входного зрачка камеры: а — зрачки совмещены, краевая зона телеобъектива не работает; б — зрачки разнесены, излучение от краевой зоны проходит в камеру, но виньетируется ее зрачком

ровке ИПФ предъявляют следующие требования: луч лазера должен проходить через середину оптических окон фильтра с точностью 1–2 мм и отклоняться от положения автоколлимации не более чем на 5′.

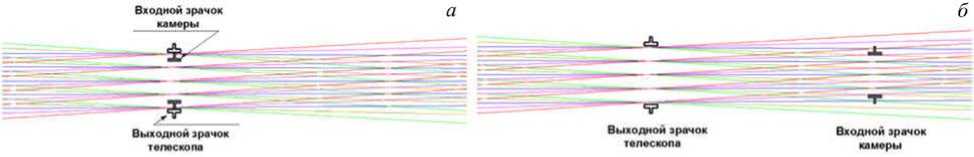

Последним в оптической системе выставляется коллиматор , который в своем фокусе строит выходной зрачок телескопа. Поскольку в ИПФ установлены двулучепреломляющие поляризационные призмы, которые пропускают без отклонения необыкновенный луч, а обыкновенный луч последовательно отклоняют на угол ~6.3°, на выходе из коллиматора наблюдается система разнесенных выходных зрачков. В схеме используется неотклоненный зрачок. Размер изображения выходного зрачка, его положение зависят от параметров коллиматора. В 2003 г. в схему был установлен склеенный двухлинзовый коллиматор ( F =170 мм), изготовленный не в лаборатории института, для которого отсутствовали сведения по оптическим параметрам, необходимым для расчета полной схемы телескопа. Ошибка волнового фронта коллиматора, измеренная в параллельном пучке на интерферометре Тваймана, составляет N ~0.5. Коллиматор строит изображение входного зрачка телескопа на объективе цифровой камеры Sony Cyber-Shot DSC-S85 c параметрами: матрица 1704×2272 пиксела (5.358×7.144 мм) В камере установлен объектив компании Carl Zeiss: фокусное расстояние 7÷21 мм, диафрагменное число F 2.0÷ F 2.5 для увеличения (zoom) 1Х÷3Х. Как было сказано, нам не удалось найти оптический чертеж этого объектива, и поэтому не было уверенности в том, занимает ли входной зрачок камеры правильное положение относительно выходного зрачка телескопа. Правильное положение было найдено не расчетом, а экспериментально.

Совмещение выходного зрачка телескопа с входным зрачком камеры

Фокусное расстояние коллиматора телескопа определяет размер, положение выходного зрачка телескопа и размер изображения, регистрируемого камерой. С входной апертурой телескопа диаметром 180 мм коллиматор с фокусом f =170 мм строит выходной зрачок размером 14.4 мм. Расчетный размер входного зрачка объектива камеры Sony, расположенной за коллиматором, определяется паспортными данными камеры. При изменении увеличения от 1Х до 3Х апертурное число изменяется от F 2 (фокусное расстояние 7 мм) до F 2.5 (фокусное расстояние 21 мм). Размер зрачка возрастает от 3.5 до 8.4 мм. Телескоп будет «работать» полной апертурой, если совместить выходной зрачок телескопа и входной зрачок камеры по положению вдоль оптической оси и по размеру. Если зрачки совмещены по положению, с 8.4-миллиметровым зрачком камеры эффективна будет центральная 130-миллиметровая зона телеобъектива (рис. 14, а ), а вся его внешняя зона до диаметра 180 мм не работает, при этом теоретическое разрешение телескопа будет не лучше 1.1″. Если зрачки не совмещены, в зрачок камеры попадает излучение от зоны телеобъектива за пределами диаметра 130 мм и она увеличивается с разнесением зрачков, в то время как излучение от зон к центру от 130 мм диаметра начинает перекрываться зрачком камеры (рис. 14, б ).

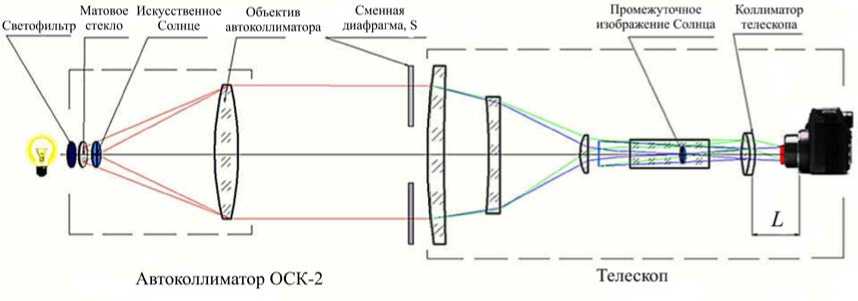

Взаимное положение входного зрачка камеры и выходного телескопа и реально действующий размер входного зрачка камеры для двух увеличений были определены на оптической скамье, где проводилось исследование волнового фронта и юстировка телескопа. Искусственное солнце для телескопа было

Рис. 15 . Установка с искусственным солнцем для определения совмещения зрачков телескопа и камеры

имитировано с помощью автоколлиматора ОСК-2 с диаметром объектива 150 мм и фокусным расстоянием 1600 мм (рис. 15). В фокусе ОСК-2 поместили «солнце» — прозрачный круг размером 14.8 мм. Осветитель — лампа накаливания, матовое стекло, светофильтр на синюю область спектра. При работе с искусственным солнцем для сохранения длины оптического пути и уменьшения экспозиций камеры Sony в телескоп вместо ИПФ был установлен его оптический эквивалент — прозрачный «болван» из стекла К8. Автоколлиматор освещал только часть 180-миллиметровой апертуры телескопа, но выходной зрачок системы (12 мм) все равно превосходил расчетный размер входного зрачка камеры (см. рис. 14, б ).

Методика измерений заключалась в определении крутизны изменения освещенности изображения солнца в зависимости от изменения освещаемой площади телеобъектива (размера входного зрачка) для разных расстояний между зрачками телескопа и камеры.

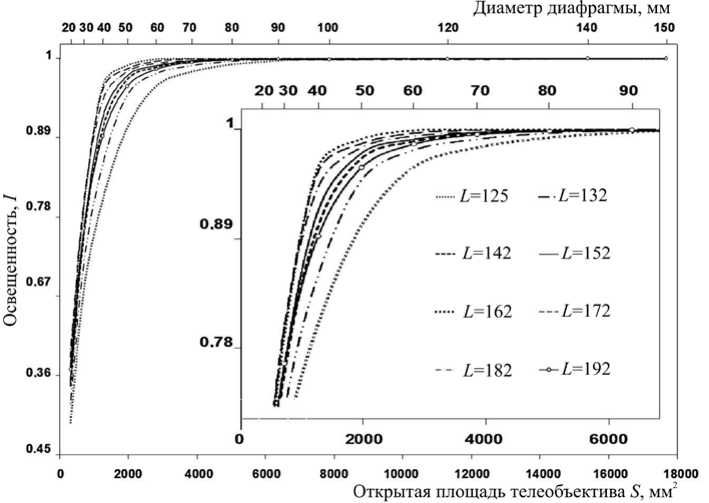

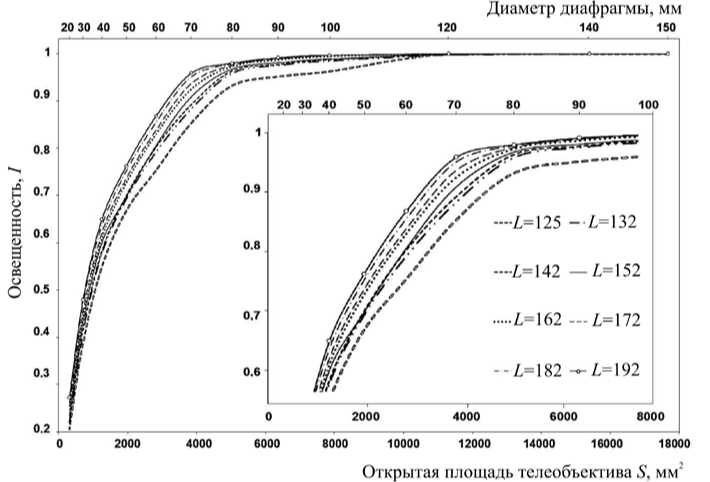

Расстояние между зрачками изменялось перемещением камеры, положение которой L отсчитывалось от неподвижного фланца объектива до коллиматора телескопа (рис. 15). Диапазон перемещения камеры от 125 до 192 мм ограничивался размером ее подвижек в заднем фланце трубы телескопа. В каждом положении камеры с шагом ∆ L =10 мм регистрировалось изображение имитатора Солнца с различными диафрагмами, сменяемыми на 180-миллиметровом телеобъективе от диаметра 150 (размер объектива автоколлиматора ОСК2) до 20 мм.

Для всех положений камеры были построены графики I = f ( S ) изменения освещенности изображения имитатора в зависимости от площади S освещаемой поверхности телеобъектива телескопа (рис. 16, а , б ) при двух увеличениях объектива камеры 2.1Х и 3.0Х, которые обычно использовались при наблюдениях Солнца в БАО. Освещенность I нормирована относительно ее максимального значения.

Заметим, что с ростом увеличения растут фокус и размер зрачка объектива камеры и увеличиваются действующий диаметр телеобъектива и размер изображения на матрице. При этом задействовано большее количество пикселов и повышается пространственное разрешение изображений.

Ход кривых на рис. 16 показывает, что при уменьшении площади телеобъектива (пока пере- крывается внешняя зона телеобъектива, излучение от которой не попадает в зрачок камеры) освещенность изображений сначала остается постоянной, а затем уменьшается. Это подтверждает, что выходной зрачок телескопа больше входного зрачка камеры для увеличений 2.1Х и 3.0Х. Некоторую «неправильность» хода кривых на рис. 16 можно объяснить, скорее всего, нестабильностью источника света и возможной неточностью центрировки диафрагм при установке их в оправу телеобъектива. Самая верхняя кривая на рис. 16, а, б имеет наиболее длинный горизонтальный участок (не меняется освещенность) и крутой спад. Она соответствует положению камеры, когда зрачки телескопа и камеры совпадают по положению (ср. рис. 14, а). Если зрачки разнесены вдоль оси (см. рис. 14, б), освещенность начинает уменьшаться раньше. И чем больше разнесение, тем это заметнее, как показывают остальные кривые рис. 16 а, б. Причина этого — попадание во входной зрачок света более далеких от центра зон телеобъектива, перекрытие которых при уменьшении диафрагм начинается раньше. Освещенность изображений максимальна при совпадении зрачков. Для камеры с увеличением объектива 2.1Х самый длинный пологий участок и крутой спад на кривой наблюдаются, когда L=162 мм, а для увеличения 3Х — L=192 мм. На этих кривых начало спада соответствует размеру диафрагмы на телеобъективе ~70– 80 мм в первом случае и диафрагме ~100–110 мм во втором. Соответствующие этим диафрагмам размеры входных зрачков, найденные из эксперимента, примерно соответствуют расчетным зрачкам камеры 6.2 мм (увеличение 2.1Х) и 8.4 мм (увеличение 3Х). Это означает, что телескоп работает только апертурой 77.5 и 105 мм для соответствующих увеличений. Зоны вне этих диаметров при совмещении зрачков не работают, и в телескопе не может быть реализована теоретическая разрешающая способность, соответствующая диаметру телеобъектива 180 мм.

Найденное положение камеры для увеличения 3Х, когда зрачки совпадают, оказалось на 67 мм дальше от коллиматора, чем ее установка в предыдущие годы наблюдений.

Камера была передвинута до совпадения зрачков. Однако при большой разнице диаметров выходного зрачка телескопа (14.4 мм) и входного камеры (8.4 мм), когда вместо 180-миллиметрового объектива

Рис. 16 . Зависимость освещенности изображений имитатора Солнца от открытой площади телеобъектива с коллиматором f =170 мм для разных положений ( L ) камеры. Увеличение объектива камеры 2.1Х ( а ) и 3Х ( б ). Справа — центральные участки графиков, показанные с увеличением

работает только его 105-миллиметровая центральная зона, трудно сказать, как небольшое перемещение камеры вдоль оси повлияет на разрешение телескопа: несовпадение зрачков по положению, с одной стороны, приводит к виньетированию краевой рабочей зоны, а с другой — к увеличению диаметра рабочей зоны и ее неравномерной освещенности.

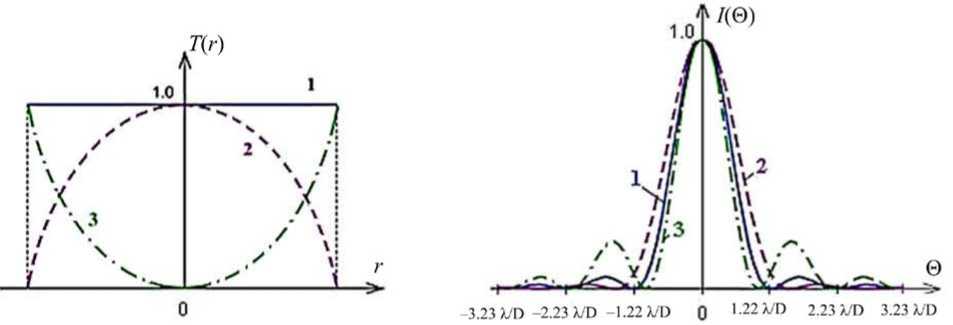

Если объектив телескопа равномерно освещен от точечного источника и нет виньетирования краевой, центральной или другой его зоны (рис. 17, а, линия 1 на уровне 1.0), функция рассеяния точки (ФРТ) имеет вид с характерным распределением энергии — картинка Эйри (рис. 17, б, кривая 1). Угловая величина радиуса центрального кружка — 1.22 λ/D. Под этим же углом дифракционное изображение точки можно спроецировать на небесную сферу и отождествить его с некоторым фиктивным объектом, радиус которого виден для наблюдателя под тем же углом [Коронкевич, 2005].

Если пропускание краевой зоны объектива по сравнению с центральной зоной постепенно уменьшается от 1 до 0, центральный максимум ФРТ расширяется, а дифракционные кольца исчезают (рис. 17, а , б , кривые 2). Если пропускание краевой зоны больше, чем в центре объектива, центральный максимум сужается, а интенсивность колец увеличивается (рис. 17, а , б , кривые 3).

Описанная картина соответствует глубокой модуляции пропускания зон объектива от 0 до 1. Возвращаясь к хромосферному телескопу, качественно

Рис. 17 . Зависимость функции рассеяния точки от пропускания объектива: функция пропускания T ( r ) по радиусу r объектива ( а ); функция рассеяния точки I (Θ), Θ — угловая координата точки наблюдения ( б ). Кривая 1 — пропускание вдоль радиуса не изменяется; 2 — пропускание уменьшается к краю объектива; 3 — пропускание увеличивается к краю объектива

Рис. 18 . Изображения Солнца в центре линии K CaII с коллиматором ( f =170 мм) от 18.04, 29.05 и 28.11.2018

можно сказать, что, поскольку выходной зрачок телескопа намного превосходит входной зрачок камеры, небольшая разница в их положении не приводит к заметному изменению дифракционной картины, лишь уменьшает количество проходящего света (см. рис. 16, а , б ).

Весной 2018 г. телескоп был возвращен на свою экваториальную монтировку в астрономический павильон Байкальской обсерватории и снова включен в программу Службы Солнца. Изображение Солнца регистрируется камерой Sony в режиме автоматической фокусировки. При увеличении объектива камеры 3Х с коллиматором f =170 мм на матрице 5.3×7.1 мм (1700×2000 пикселов) получается изображение диска Солнца диаметром 2.6 мм (рис. 18). На 1 угл. сек солнечного изображения приходится 0.43 пиксела.

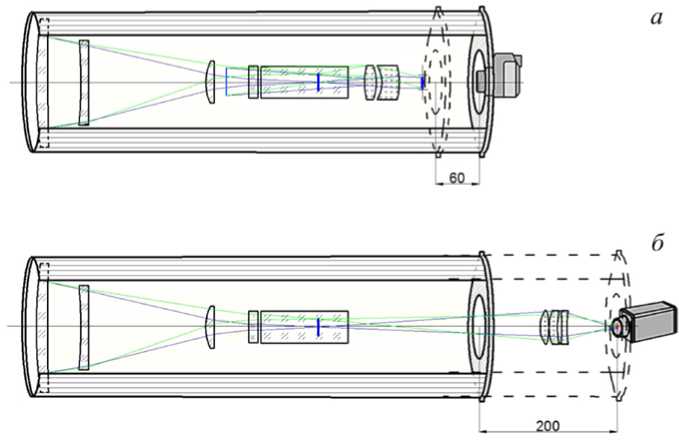

Как мы видим, с камерой Sony Cyber-Shot DSC-S85 и коллиматором f =1 70 мм не реализуется теоретическая разрешающая сила телескопа, поэтому были рассчитаны две возможные схемы модернизации телескопа для улучшения пространственного разрешения.

Для камеры Sony (теперь уже с известным положением входного зрачка) был рассчитан новый коллиматор с фокусным расстоянием f=89 мм. Коллиматор, расчет которого выполнен с учетом радиусного ряда стекол ИСЗФ, состоит из двух линз (стекло К8) с воздушным промежутком. При полной (180 мм) апертуре телескопа коллиматор строит вы- ходной зрачок размером 7 мм и весь свет от телеобъектива полностью проходит входной зрачок камеры Sony. Диаметр изображения Солнца на матрице камеры 4.0 мм, на 1 угл. сек приходится 0.66 пиксела. Для работы с новым коллиматором необходимо укоротить трубу телескопа — приблизить на 60 мм фланец с камерой к ИПФ (рис 19, а).

Во второй схеме (рис. 19, б ) вместо камеры Sony предполагается использовать имеющуюся в наличии ПЗС-камеру Basler асe acA2040-90um с размером матрицы 11×11 мм (2000×2000 пикселов). Рассчитан объектив ( f =90.6 мм), который перестраивает промежуточное действительное 20 мм изображение Солнца из фильтра на матрицу. Размер изображения Солнца на матрице 8.8 мм, на 1 угл. сек приходится 0.83 пиксела. Эта схема — аналог первой схемы K CaII телескопа с построением изображения Солнца диаметром 48 мм на фотопленке 80-мм кинокамеры [Трифонов и др., 1992] . Для реализации этой схемы необходимо удлинить трубу телескопа — фактически снова установить секцию, убранную при установке камеры Sony Cyber-Shot DSC-S85 в 2003 г. [Трифонов и др., 2004] .

К сожалению, с доступными камерой и ПЗС-матрицей невозможно все же реализовать теоретическую разрешающую силу телескопа — получить изображение солнечной хромосферы в линии K CaII полного диска Солнца с пространственным разрешением менее 1″.

Рис. 19. Оптическая схема телескопа K СаII: с новым 2-линзовым коллиматором для камеры Sony ( а ); с новым 3-линзовым объективом, перестраивающим изображение Солнца на ПЗС-камеру (б)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хромосферный телескоп полного диска Солнца в линии K CaII снова включен в наблюдения по программам Службы Солнца и научных исследований. Выполнена чистка и отъюстирована заново оптика всего телескопа. Полученные интерферограммы волнового фронта телеобъектива и телескопа показывают, что искажения волнового фронта всего оптического тракта находятся в пределах 0.25 λ. Заменены вышедшие из строя УФ-поляризаторы и проведена настройка полосы пропускания регулируемых ступеней ИПФ. Спектральные характеристики ИПФ и фильтра предварительной монохроматизации обеспечивают достаточно высокий контраст монохроматических изображений крупномасштабных явлений.

В последние годы большинство результатов исследований хромосферы Солнца по линиям Н и K CaII основано на фильтровых наблюдениях. Такие наблюдения имеют серьезное ограничение, обусловленное полосой пропускания фильтров. Современные наблюдения в линиях кальция предъявляют более высокие требования не только к пространственному разрешению телескопа, но к ширине и спектральной чистоте полосы пропускания фильтра. Проблема в том, что вклад хромосферы в линиях H и K CaII ограничен узкими ядрами линий шириной меньше 0.2 Å [Reardon et al., 2009] . Самые современные кальциевые фильтры имеют полуширину полосы пропускания ~0.3 Å. Но даже такие наблюдения непригодны для исследования хромосферы, так как содержат смешанную информацию о большом слое солнечной атмосферы — от фотосферы до хромосферы.

В связи с этим мы планируем уменьшить ширину полосы пропускания ИПФ на линию K CaII до 0.2 Å. Как показали расчеты, необходимо установить на телескопе новую ПЗС-камеру с большой матрицей для получения изображений с разрешением менее 1 сек дуги.

Авторы благодарят В.М. Григорьева за научные консультации, поддержку работы, заведующего БАО А.В. Боровика и сотрудников БАО А.А. Жданова, А.В. Овчарова как энтузиастов наблюдений на хромосферных телескопах.

Работа выполнена в рамках базового финансирования программы ФНИ II.16. Результаты получены с использованием Уникальной научной установки Большой солнечный вакуумный телескоп [].

Список литературы Хромосферный K СаII телескоп Байкальской астрофизической обсерватории. Новый свет

- Исследование возможности увеличения пропускания поляризационных фильтров для видимой области спектра, используемых в ИПФ//Отчет ГОИ, ЛОМО. Ленинград. 1984. 59 c.

- Клевцов Ю.А. Особенности работы интерференционно-поляризационного фильтра в оптической схеме телескопа//Иссл. по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. 1984. Вып. 69. С. 183-189.

- Коронкевич В.П. Формирование изображения в оптических системах: Учеб. пособие. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2005. 76 с.

- Скоморовский В.И., Кушталь Г.И., Лоптева Л.С., и др. Хромосферный телескоп Байкальской астрофизической обсерватории. Новый свет // Солнечно-земная физика. 2016. Т. 2, № 2. С. 69-85 DOI: 10.12737/17376

- Сотникова Р.Т. Одновременные наблюдения солнечной хромосферы в линиях Н водорода и K ионизованного кальция//Солнечные данные. 1977. № 12. С. 97-100.

- Трифонов В.Д., Скоморовский В.И., Пипин В.В. и др. Хромосферный K СаII-телескоп//Иссл. по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. 1992. Вып. 99. С. 215-220.

- Трифонов В.Д., Головко А.А., Скоморовский В.И. Наблюдения хромосферы в Байкальской астрофизической обсерватории с применением ПЗС-камер//Солнечно-земная физика. 2004. Вып. 6. С. 178-180.

- Evans J.W. The birefringent filter//J. Opt. Soc. Am. 1949. V. 39. P. 229-242

- DOI: 10.1063/1.3066514

- Reardon K.P., Uitenbroek H., Cauzzi G. The solar chromosphere at high resolution with IBIS. III. Comparison of CaII K and CaII 854.2 nm imaging //Astron. Astrophys. 2009. V. 500, iss. 3. P. 1239-1247

- DOI: 10.1051/0004-6361/200811223

- URL: http://ckp-rf.ru/usu/200615 (дата обращения 6 февраля 2019 г.).

- Evans J.W. The birefringent filter. J. Opt. Soc. Am. 1949, vol. 39, pp. 229-242

- DOI: 10.1063/1.3066514

- Issledovanie vozmozhnosti uvelicheniya propuskaniya polyarizatsionnykh filtrov dlya vidimoi oblasti spektra, ispol’zuemykh v IPF . Report SOI, LOMO. 1984, 59 p..

- Klevtsov Yu.A. Features of operation of birefringent filter in telescope optical scheme Issledovaniya po geomagnetizmu, aeronomii i fizike Solntsa . 1984, no. 69, pp. 183-189..

- Koronkevich V.P. Formirovanie izobrazheniya v opticheskikh sistemakh . Tutorial. Novosibirsk, 2005. NsTU Publ., 76 p..

- Reardon K.P., Uitenbroek H., Cauzzi G. The solar chromosphere at high resolution with IBIS. III. Comparison of CaII K and CaII 854.2 nm imaging//Astron. Astrophys. 2009, vol. 500, iss. 3. pp. 1239-1247

- DOI: 10.1051/0004-6361/200811223

- Skomorovsky V.I., Kushtal G.I., Lopteva L.S., Proshin V.A., Trifonov V.D., Chuprakov S.A., Khimich V.A. Chromospheric telescope of Baikal Astrophysical Observarory. New light. Solar-Terr. Phys. 2016, vol. 2, iss. 2, pp. 82-103. 10.12737/17376

- DOI: :10.12737/17376

- Sotnikova R.T. Simultaneous observations of solar chromosphere in Hα and K CaII lines Solnechnye dannye . 1977, no. 12, pp. 97-100..

- Trifonov V.D., Skomorovsky V.I., Pipin V.V., Domyshev G.N., Grigoryev V.M. Chromospheric K СаII telescope. Issledovaniya po geomagnetizmu, aeronomii i fizike Solntsa . 1992, iss. 99, pp. 128-149..

- Trifonov V.D., Golovko A.A. Skomorovsky V.I. Chromospheric observations at Baikal Astrophysical Observatory using CCD cameras. Solnechno-zemnaya fizika . 2004, iss 6, pp. 178-180..

- URL: http://ckp-rf.ru/usu/200615 (accessed February 6, 2019).