Хромосферный телескоп байкальской астрофизической обсерватории "Новый свет"

Автор: Скоморовский В.И., Кушталь Г.И., Лоптева Л.С., Прошин В.А., Трифонов В.Д., Чупраков С.А., Химич В.А.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 2 т.2, 2016 года.

Бесплатный доступ

Хромосферные телескопы - важный инструмент для проведения наблюдений по программе службы Солнца и научных исследований. После 35 лет наблюдений на хромосферном телескопе Байкальской астрофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН возникла необходимость улучшить характеристики этого телескопа и Hα-фильтра. Рассчитан и изготовлен новый перестраивающий объектив для получения изображения полного диска Солнца диаметром 18 мм на ПЗС-камере Hamamatsu С9300-124 с детектором 36×24 мм (4000×2672 пикселей), установленной вместо вышедшей из строя камеры Princeton Instruments с детектором 50×50 мм (2048×2048 пикселей). Выполнены чистка и полная юстировка всей оптики телескопа. Изготовлены контрастный фильтр предварительной монохроматизации, новые поляризационные ступени, заменена оптическая иммерсия и настроена полоса пропускания интерференционно-поляризационного фильтра (ИПФ) фирмы Bernhard Halle. Впервые описаны особенности конструкции и связанная с ними методика юстировки ИПФ. Спектральные характеристики ИПФ и фильтров предварительной монохроматизации обеспечивают высокий контраст монохроматических изображений. Интерферограммы волнового фронта оптических элементов и телескопа в целом показывают, что искажения волнового фронта всего оптического тракта находятся в пределах 0.25λ. Приведены снимки хромосферы полного диска Солнца в центре и крыле линии Нα.

Солнечный телескоп, интерференционно-поляризационный фильтр, интерферометрические измерения

Короткий адрес: https://sciup.org/142103605

IDR: 142103605 | УДК: 520.24. | DOI: 10.12737/17376

Текст научной статьи Хромосферный телескоп байкальской астрофизической обсерватории "Новый свет"

В СибИЗМИР в 1980 г. был разработан и изготовлен первый отечественный телескоп для наблюдений с фильтром на линию Нα хромосферы полного диска Солнца с пространственным разрешением около 1″ [Банин и др., 1982].

Основные характеристики хромосферного телескопа и фильтра

|

Диаметр главного объектива |

180 мм |

|

Эквивалентное фокусное расстояние |

5432 мм |

|

Невиньетированное поле зрения |

34 угл. мин |

|

Диаметр изображения Солнца |

50 мм |

|

Интерференционно-поляризационный фильтр, фирма-изготовитель |

Bernhard Halle Nachfl. GmbH |

|

Длина волны полосы пропускания фильтра |

λ 6563 Å |

|

Полуширина полосы |

1 или 0.5 Å |

|

Смещения полосы в пределах |

± 1 Å. |

В период 1981–1999 гг. съемка диска Солнца (диаметр изображения 50 мм) велась на 80-миллиметровую фотопленку. Архив пленок хранится в Институте солнечно-земной физики СО РАН. В 2000–2002 гг. для съемки использовалась ПЗС-камера производства Princeton Instruments с матричным детектором размером 50×50 мм, 2048×2048 пикселей [ ftp://ftp.iszf.irk.ru/h_alpha ]. С 2004 г. из-за поломки камеры съемка велась вручную на 8-мегапиксельной цифровой фотокамере Konica Minolta DiMAGE A2, 3264×2448 пикселей. На малом поле камеры, около 17 мм, наблюдались только отдельные активные области. С новой автоматической ПЗС-камерой Hamamatsu С9300-124 с детектором размером 36×24 мм, 4000×2672 пикселей, для получения полного диска был временно установлен коммерческий объектив, который строил уменьшенное до 18 мм изображение Солнца. Однако этот объектив не давал хорошего качества изображения, и необходимо было рассчитать и изготовить новый перестраивающий объектив. Кроме того, на изображении появились участки разной яркости, резкий перепад которой от центра к краю указывал на инструментальное происхождение, а также темные точки в поле зрения и каплеобразные «расклейки» на краю поля. Они были вызваны появившимися дефектами в оптической стопе интерференционно-поляризационного фильтра (ИПФ) и фильтре предварительной моно-хроматизации. Для устранения дефектов потребовались ремонт и замена поляризационных элементов ИПФ. Несмотря на относительно чистую байкальскую атмосферу, оптика телескопа за 35 лет круглогодичной эксплуатации загрязнилась пылью ближайших новостроек, сажей лесных пожаров. Потребовались полная разборка, чистка телеобъектива и другой оптики телескопа и новая юстировка всего телескопа.

ОПИСАНИЕ ТЕЛЕСКОПА

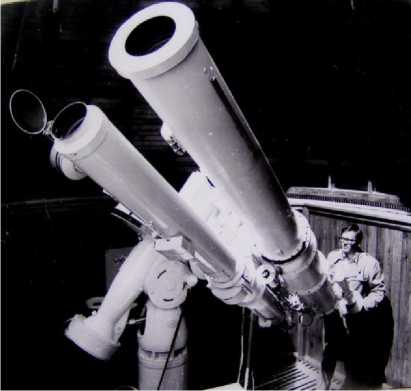

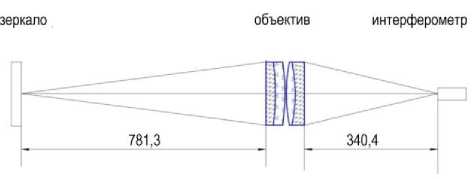

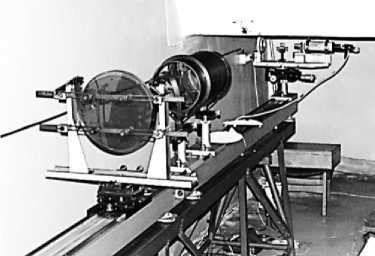

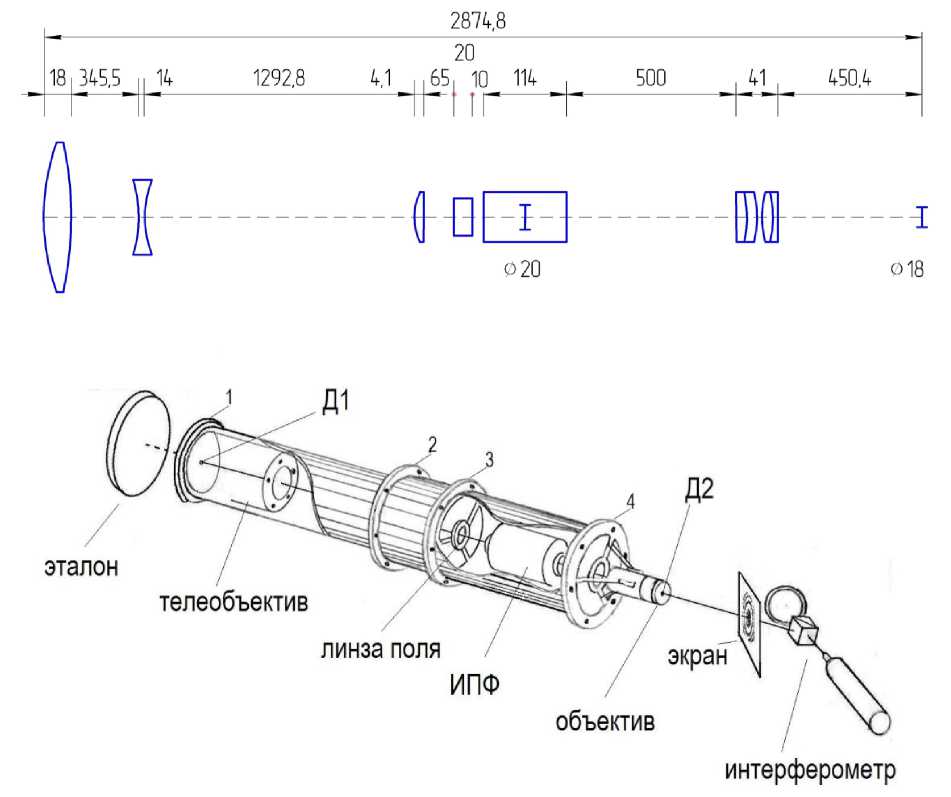

Фотография телескопа и оптическая схема показаны на рис. 1. Одним из условий успешной работы комплекса «телескоп — фильтр» было соответствие оптической схемы, строящей изображение, требова-

Рис. 1. Хромосферный телескоп Байкальской астрофизической обсерватории и его оптическая схема ниям к установке ИПФ на телескопе, главным образом в отношении сохранения заданной параметрами фильтра монохроматичности излучения, а также в обеспечении требуемой разрешающей способности по всему диску Солнца.

Конкретные оригинальные решения в конструкции оптических элементов и некоторых других принципиальных узлов хромосферного H α -телескопа приведены в работе [Клевцов, Трифонов, 1980].

ИПФ — важнейшая часть хромосферного телескопа — уникальный прибор, стоимость которого сравнима со стоимостью телескопа и может даже превосходить ее. Световой диаметр оптической стопы ИПФ 28 мм, длина 190 мм, угловое поле фильтра ±2.5° при допустимом смещении полосы пропускания 0.05 Å. Эти параметры ограничивают «аппетиты» касательно установки фильтра на телескопе с большой апертурой для проведения наблюдений всего диска с высочайшим, менее 1′′, разрешением [Клевцов, 1984]. Именно для этого фильтра была рассчитана оптическая схема и изготовлен телескоп для получения монохроматических изображений всего диска Солнца с пространственным разрешением порядка 1 ″ с учетом разрешающей способности приемников излучения (кинофотопленки, ПЗС-матрицы).

Обратная задача — сделать фильтр к готовому телескопу — практически не стояла: в 1970–80-е гг. производители старались сделать ИПФ с экстремальными характеристиками, которые определялись наличием в текущий момент фильтровых схемных решений, двупреломляющих кристаллов и технологическими возможностями обработки и контроля. Большие однородные кристаллы исландского шпата, необходимые для фильтров с большой апертурой, очень редко встречаются в природе, и если они нашлись, рука не поднимается их сразу разрезать для «среднего» фильтра. Пусть кристаллы полежат в запасе, пока к ним не придут с новыми схемами и технологиями.

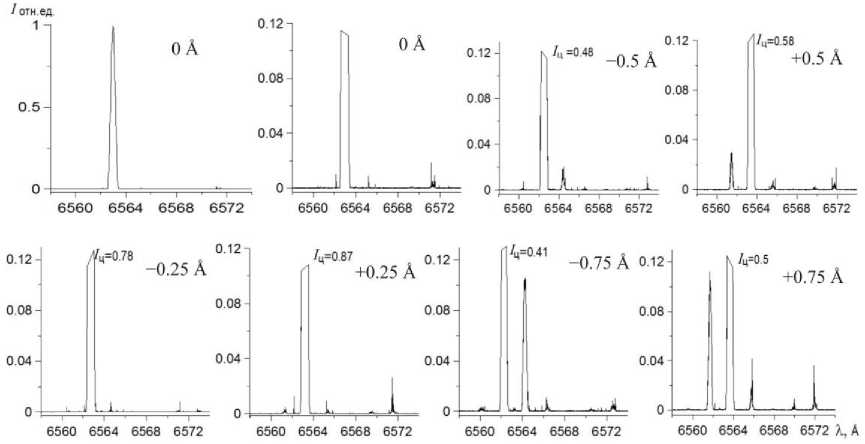

Интерференционный фильтр (ИФ) — предварительный фильтр, в состав которого входят тепло-фильтр металл — диэлектрик — металл (МДМ) и интерференционный узкополосный фильтр, — пропускает свет только в узкой области спектра с центральной полосой и отражает все излучение обратно через объектив телескопа. Подсветка впереди стоящих линз с внутренней стороны светом, отраженным от фильтра, уравновешивает тепловой поток снаружи, снижает температурные градиенты на линзах.

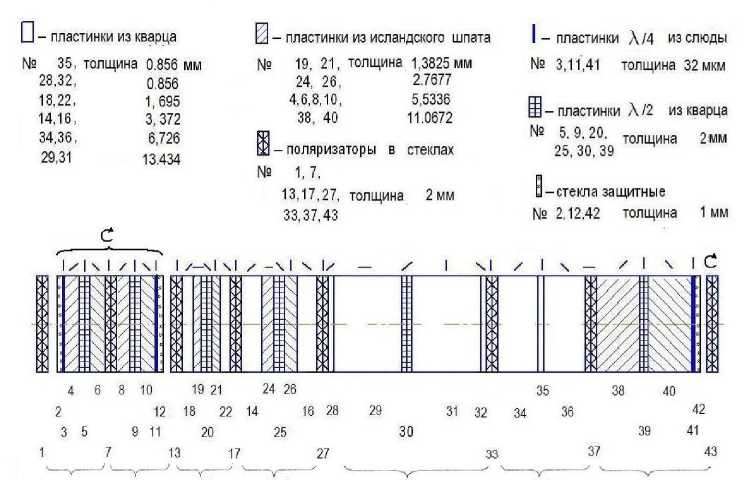

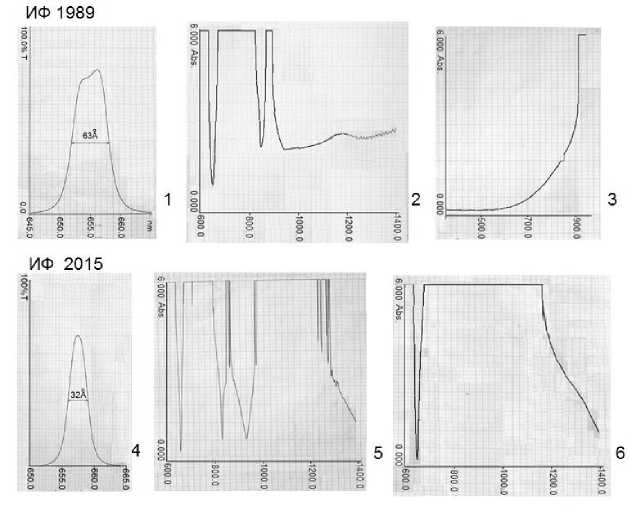

Перед «первым светом» хромосферного телескопа были выполнены исследования спектральных характеристик и волнового фронта ИПФ и ИФ. Спектральные характеристики ИПФ БАО были близки к опубликованным для фильтра фирмы Bernhard Halle Саянской солнечной обсерватории [Скоморовский, 1967]. В кристаллической стопе и интерференционном фильтре ИПФ БАО были обнаружены деформации волнового фронта. Они были уменьшены с помощью специально изготовленной в лаборатории прозрачной пластинки, оптически полированной с нанесением ретуши, компенсирующей искажения волнового фронта. Пластинка была установлена снаружи кристаллической стопы ИПФ.

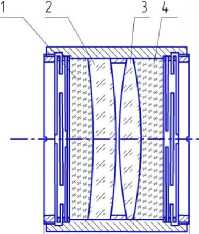

Телеобъектив и линза поля. На расчет оптической системы и выбор конструкции объектива было наложено ограничение использования длиннофокусного объектива: телескоп должен быть длиной не более 4 м, чтобы вписаться в купол павильона. Короткая длина объективной части телескопа обеспечена применением телеобъектива, состоящего из двух компонентов. Принципиально новым являлось также решение установить линзу поля перед первичным изображением для укорачивания трубы телескопа [Банин и др., 1983а]. Фокусное расстояние линзы поля равно ее расстоянию от изображения входного зрачка, создаваемого отрицательным компонентом объектива. Линза поля переносит изображение зрачка на бесконечность и строит в середине фильтра промежуточное изображение Солнца диаметром 20 мм в телецентрическом ходе лучей. Этим обеспечивается однородность спектрального состава всех точек изображения.

Назначение телескопа — строить в фокальной плоскости высококачественное изображение только в одной длине волны, и эта выигрышная особенность позволила использовать для телеобъектива только два, причем однолинзовых, а не склеенных компонента, положительный и отрицательный, изготовив их из одного материала и с одинаковыми по величине (разными по знаку) радиусами кривизны. Последнее очень благоприятно для взаимоконтроля радиусов кривизны и формы поверхностей линз во время изготовления.

Объектив перестраивает и увеличивает изображение Солнца до такого размера, чтобы не потерять на кинопленке (впоследствии на матрице) разрешение, ожидаемое от телескопа. Если принять, что фактическое разрешение эмульсии пленки со сравнительно высокой разрешающей способностью 200 лин/мм для малоконтрастных структур хромосферы составляет 30 лин/мм, изображение Солнца должно быть не менее 50 мм. Это примерно соответствует разрешению 1.3″.

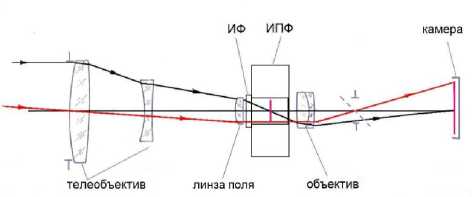

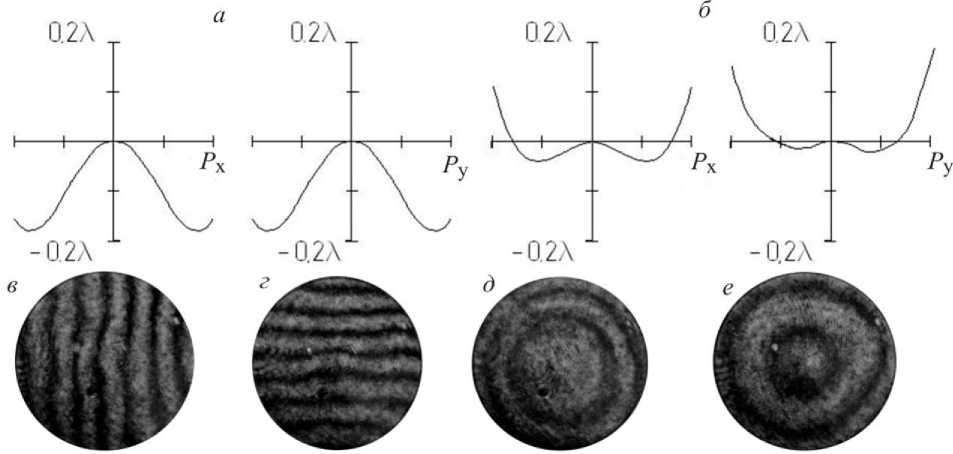

В схеме телескопа удачно решены вопросы контроля и юстировки: главный объектив и увеличивающий объектив исправлены за сферическую аберрацию, поэтому возможен независимый контроль каждого компонента в автоколлимационной схеме с плоским зеркалом. Во всей системе телескопа практически устранены сферическая аберрация, кома, астигматизм. Допуски на радиусы, толщины, межлинзовые расстояния и показатели преломления линз относительно свободны. Жесткими являются допуски на децентровку линз телеобъектива, т. е. допуски на клин, поворот и смещение линз перпендикулярно оптической оси [Клевцов, Трифонов, 1980]. Контроль юстировки объективов в телескопе (наклон, смещение линз) осуществлялся по интерференционным картинкам в линзах с применением лазера. Волновой фронт телеобъектива и всего телескопа после первой сборки с установленным вместо ИПФ имитатором оптической стопы фильтра, пропускающим свет лазера, проверялся в автоколлима-ционной схеме. Интерферограммы волнового фронта телеобъектива и телескопа показаны на рис. 2.

Материалы наблюдений солнечной хромосферы, полученные на телескопе, их обработка и интерпретация представлены в научных работах и диссертациях сотрудников ИСЗФ СО РАН и других институтов [Банин и др., 1983б; Banin et al., 1986; Borovik, Myachin, 2002, 2010; Golovko et al., 2002; Батмунх и др., 2011; Боровик и др., 2014; Коняев и др., 2015].

МОДЕРНИЗАЦИЯТЕЛЕСКОПА 2015 г.

В связи с заменой ПЗС-камеры на другую, с матрицей в два раза меньшего размера, необходимо было рассчитать и изготовить новый перестраивающий объектив, поскольку временно используемый коммерческий объектив не давал хорошего качества изображения. Выгорание в солнечном пучке пленочных покрытий МДМ-теплофильтра, установленного перед ИФ, привело к разной яркости изображения по полю зрения. Сразу было видно, что она вызвана неоднородностью полосы пропускания предваритель-

Рис. 2. Интерферограмма волнового фронта телеобъектива и телескопа [Клевцов, 1987]. Волновой фронт телескопа близок к теоретическому пределу ного фильтра. Кроме того, мы обнаружили дефекты на поляризационных элементах ИПФ — расклейки и трещинки. За долгие годы эксплуатации была нарушена центровка оптики хромосферного телескопа, фильтр оказался смещенным, и краевые дефекты его оптической стопы также попали в поле зрения.

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ ФИЛЬТР

Фирма Bernhard Halle (Западный Берлин) выпустила около 200 фильтров Лио — Омана [Bhatnagar, Livingston, 2005]. В 1960-х гг. в СССР по линии Астросовета АН было получено десять Нα-фильтров, которые были распределены по обсерваториям Советского Союза (обсерватории ИЗМИРАН и СибИЗМИР, Крымская АО, Горная станция ГАО, Уссурийская ГСТ, Ташкентская АО, ГАО Украины в Голосеево). Исследования фильтров В. Halle [Скоморовский, 1967] показали, что их пропускание не менее 10 %, так как в схеме использовались составные поляризационные ступени [Evans, 1949] с меньшим числом поляризаторов по сравнению с классической схемой. Фильтры имели узкую, порядка 0.5 Å, полосу и высокий контраст (соотношение между пропусканием в «духах» и главном максимуме) благодаря введенной в их схему дополнительной повторной поляризационной ступени [Öhman, 1958]. На солнечных телескопах получали неплохие изображения с Нα-фильтрами. Все эти фильтры постигла почти одинаковая судьба: поляризаторы выгорали из-за недостаточной защиты оптической стопы фильтра от солнечного излучения.

Интересна история первого фильтра фирмы В. Halle, полученного СибИЗМИР в 1961 г., с которым велись круглогодичные наблюдения в Саянской солнечной обсерватории. В сильный мороз дизель-электростанция вышла из строя, фильтр вовремя не убрали в теплое помещение, и в оптической стопе появились дефекты. Оптические предприятия не брались ремонтировать фильтр. И только А.Б. Гильварг, оптик Института кристаллографии АН, создатель первого отечественного ИПФ [Северный, Гильварг, 1949], помог проверить фильтр. Оптическая стопа, содержащая около 60 элементов, оказалась склеена канадским бальзамом. В термостате, при высокой температуре, с риском перегреть/повредить поляризаторы, стопа была разобрана, и были обнаружены дефекты: кристаллические пластинки из исландского шпата оказались треснувшими.

С желания самим починить уникальный прибор началось наше «хождение за кристаллами» и вхождение в оптическую технологию. Были разработаны прецизионные методы обработки и контроля кристаллических пластин ИПФ [Kushtal, Skomorovsky, 2002], восстановлен вышедший из строя Нα-фильтр B. Halle и созданы новые ИПФ [Александрович и др., 1975; Кушталь, Скоморовский, 2000]. Фактически все фильтры B. Halle солнечных обсерваторий СССР были отремонтированы и получили «второй», «третий свет» в оптической лаборатории нашего института.

На хромосферном телескопе Байкальской астрофизической обсерватории был установлен Нα-фильтр фирмы B. Halle более позднего, 1968 г., поколения.

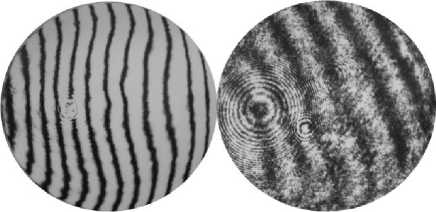

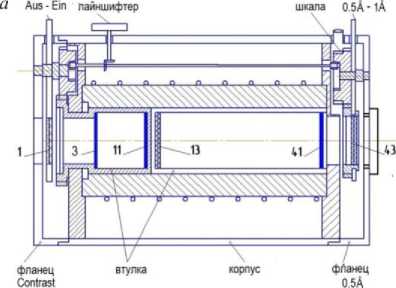

До 1980 г. с ним велись исследования на горизонтальном солнечном телескопе. Такие фильтры еще находятся на вооружении многих обсерваторий. На примере фильтра БАО мы описываем методику выполненной юстировки фильтра, которая может быть полезной в дальнейшем, приводим оптическую схему, основные блоки и кинематику фильтра (рис. 3, 5). Особенности работы отдельных элементов и ступеней оптической стопы этого фильтра, а также схемы известных в то время фильтров можно найти в работе [Скоморовский, Иоффе, 1980].

В фильтрах B. Halle этого поколения элементы оптической стопы, кроме пленочных поляризаторов, заклеенных между стеклами, собирались на иммерсии. Это облегчало разборку оптической стопы. За 35 лет эксплуатации фильтра В. Halle на хромосферном телескопе в БАО было выполнено несколько ремонтов ИПФ: устраняли заклинивание механики смещения полосы пропускания (лайншифтера), меняли предварительный фильтр, выгоравший от нагрева в пучке, а также наружный поляризатор и поляризаторы внутри оптической стопы, постепенно выцветающие от солнечного излучения. Было обнаружено, что иммерсия, на которой были собраны кристаллические элементы, могла контактировать с клеевым промежутком пленочных поляризаторов, старых или вновь установленных. Она постепенно проникала по периметру между защитными стеклами, вызывая расклейки и помутнения поляризаторов. Полная разборка оптической стопы для замены поляризаторов приводила к необходимости изготовления новых фазовых четвертьволновых пластинок лайншифтера, поскольку они были изготовлены не из кварца, а из кристаллической слюды (3, 11, 41, рис. 3). Очень мягкие слюдяные пластинки не выдерживали разборку и чистку и нуждались в замене. Выяснилось, что искажения волнового фронта, обнаруженные в фильтре и исправленные ретушированной пластиной при «первом свете», были вызваны деформацией тонких стеклянных пластинок (2, 12 и 42, рис. 3), установленных снаружи стопы для защиты слюдяных четвертьволновых пластинок. Эти пластинки, а также пластинки из исландского шпата, вышедшие из строя от сильного перегрева фильтра из-за поломки терморегулятора, были заменены.

Изготовление кристаллических пластинок ИПФ представляет собой процесс, в котором при оптической полировке надо выдержать с высокой точностью толщину пластинки, плоскопараллельность и плоскостность поверхности. Для исландского шпата допуск на изготовление составляет 0.05 мкм для каждого параметра. На рис. 4 показаны оптики за работой. Не каждый оптик высокой квалификации может изготавливать новые пластинки из исландского шпата вручную с требуемым допуском.

Изготовлена новая пластинка толщиной 1.6 мм из кристаллического кварца, краевые выколки на которой попали в поле зрения. Мы знали об этом дефекте раньше (не хватило у компании B. Halle хороших кристаллов), но не меняли кварцевую пластинку, поскольку выколки находились вне изображения Солнца.

I II HI IV V VI VII h-Vll-поляризационные ступени

/ I x- ориентация кристаллических пластин С- вращающиеся элементы

Рис. 3. Оптическая схема кристаллической стопы Нα-фильтра фирмы B. Halle. Толщины поляризационных расщепленных элементов (ступени III–VI) не кратны двум, так как они содержат полуволновые и четвертьволновые добавки. Ступени I–VII включают поляризаторы и пластины между ними

Рис. 4. Оптики Химич В.А., Иванов А.А. за изготовлением пластинок для ИПФ. В правом нижнем углу показана пластинка, разрушенная из-за перегрева в ИПФ. Волнистая линия разлома — свидетельство неравномерного нагрева (термического удара)

К настоящему времени все внутренние склеенные поляризаторы заменены поляроидными пленками, нейтральными к иммерсии, без защитных стекол, в результате оптическая стопа фильтра стала короче на 20 мм. Оптическая стопа фильтра очищена от черных точек (пыли), вновь собрана и «прокачана» в иммерсии в вакууме для устранения в поле зрения воздушных пузырей — расклеек. Показатель преломления иммерсии (nd=1.578) близок к среднему значению показателей преломления кристаллов для обыкновенного и необыкновенного лучей. Иммерсия снижает световые потери из-за френелевско- го отражения на кристаллах и поляризаторах и компенсирует искажения волнового фронта, вносимые неидеальными поверхностями пластинок стопы, которых в фильтре более ста (рис. 3)!

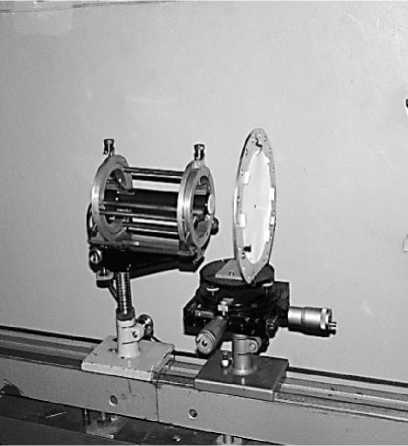

В этом фильтре одиннадцать классических блоков ИПФ «поляризатор — кристаллическая пластина — поляризатор» объединены в семь поляризационных ступеней, четыре из которых сделаны составными для уменьшения количества поляризаторов. Три ступени: I, II, VII (рис. 3), сделанные из исландского шпата, — широкоугольные типа Лио I, регулируемые. Четыре ступени: III, IV, V, VI, которые содер- жат пластинки из исландского шпата и кварца, — составные, широкоугольные (кроме VI) типа Эванса. Поляризационные ступени находятся в двух втулках (рис. 5). Короткая втулка содержит только две поляризационные ступени I и II (см. рис. 3). Ступень II формирует полосу 1 Å, а ступень I, так называемая контрастная ступень (contrast), фактически повторяет действие ступени с полушириной полосы пропускания 1 Å. Контрастная ступень становится эффективной при введении в стопу ее внешнего поляризатора 1 (см. также обозначения на рис. 3), расположенного на рычаге во фланце «Сontrast» (рис. 5) корпуса фильтра (рычаг переводится из положения «Aus» в положение «Ein»). В оптических ступенях с обоих концов короткой втулки установлены четвертьволновые пластинки 3 и 11, поэтому можно смещать полосу пропускания обеих ступеней вращением втулки относительно неподвижных внешних поляризаторов.

Длинная, неподвижная втулка содержит пять (III–VII) поляризационных ступеней. Со стороны короткой втулки в ней установлен поляризатор 13 ступени III. С противоположной — четвертьволновая пластинка 41, принадлежащая ступени VII с полушириной полосы пропускания 0.5 Å. Эта ступень становится эффективной и регулируемой при введении внешнего поляризатора 43, расположенного на рычаге фланца 0.5 Å. Рычаг переводится из положения «1 Å» в положение «0.5 Å». Смещение полосы пропускания всех трех регулируемых ступеней фильтра осуществляется от общего валика (лайн-шифтер, рис. 5) через шестеренчатые передачи вращением короткой втулки относительно неподвижных поляризаторов 1, 13 и синхронным вращением рычаг рычаг

Ein

Рис. 5. Оправа кристаллической стопы фильтра ( а ), подвижные элементы ( б )

внешнего поляризатора 43 относительно четвертьволновой пластинки 41 неподвижной ступени с полушириной полосы 0.5 Å длинной втулки. Короткая втулка и внешний поляризатор 43 находятся в шестеренчатом зацеплении с передачей 1:2.

НАСТРОЙКА ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ ИПФ

Цель настройки — совмещение полосы пропускания регулируемых ступеней между собой, с полосой пропускания нерегулируемых ступеней и линией Нα при рабочей температуре. Неточное совмещение полос приводит к уменьшению пропускания и к увеличению паразитных максимумов.

При настройке на спектрографе надо уменьшить влияние на точность согласования ступеней такого фактора, как поляризация света в спектрографе и в линзах осветительной системы. Фланец фильтра с регулируемыми ступенями contrast и 1 Å следует обратить к осветителю, а фланец со ступенью 0.5 Å с выведенным поляризатором — к щели спектрографа. Настройка начинается с совмещения полосы пропускания ступени 1 Å с полосой фильтра вращением короткой втулки при выведенном ее поляризаторе. При этом на щель спектрографа устанавливается деполяризатор, чтобы нейтрализовать модуляцию света от ступени 0.5 Å, мешающую настройке. Далее настраиваются на максимум пропускания контрастная ступень и ступень 0.5 Å подстройкой их собственных рабочих поляризаторов. Очень полезно сначала использовать дополнительные поляризаторы для настройки пропускания этих ступеней не по максимуму, а по минимуму пропускания и симметрии вторичных максимумов, что фиксируется точнее. Рабочие поляризаторы потом просто устанавливаются в положение погашения с ними. После согласования ступеней корректируется рабочая температура фильтра для точной установки полосы пропускания на линию водорода.

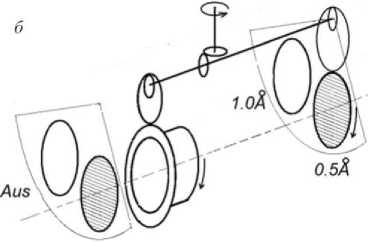

КОНТУР ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ ИПФ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИФ

Спектральные характеристики ИПФ были получены на лабораторном автоколлимационном спектрографе ( F =6 м, относительное отверстие 1:30, решетка 200×300 мм, 600 штр/мм). Подробное описание спектрографа и его оснащения приведены в работе [Скоморовский и др., 2015]. Фильтр устанавливался в параллельном пучке, спектры регистрировались ПЗС-линейкой МОРС. На рис. 6 приведены спектры полосы пропускания на расстоянии 0, ±0.25, ±0.50 и ±0.75 Å от центра линии Нα. Дальнейшее смещение полосы приводит к значительному увеличению паразитного максимума, поскольку остальные ступени фильтра не регулируются. В пределах смещения ±0.5 Å «духи» малы, и полоса пропускания имеет высокий контраст.

В 1989 г. (до настоящего ремонта) для предварительной монохроматизации в ИПФ были установлены интерференционный МДМ-теплофильтр и узкополосный диэлектрический интерференционный фильтр. Покрытия этих фильтров находятся в вакууме,

/ц=041

0.04

0.04

^^ I ‘ Г ■ J ! “ 0

6560 6564 6568 6572

/отн.ед

1 -|

0.5

6560 6564 6568 6572

/ц=0.87 0.12

+0.25 А

0.08-

-0.75 А о.12 •

0.08

/ц=0.5

+0.75 А

0.04

0.04-

6560 6564 6568 6572

6560 6564 6568 6572

6560 6564 6568 6572 X. А

° ^ 0.12

0.08

0.12

0 08

А=0.78

0.12

-0.25 А

0.08

0.12

0.08

0.04

О

0.04

6564 6568 6572

6560 6564 6568 6572

0.04 -

/ц=0.58

+0.5 А

6564 6568 6572

/ц =0 48

0.12 -|

-0.5 А .

0.08 -

Рис. 6. Полосы пропускания ИПФ для положений 0, ±0.25, ± 0.5, ±0.75 Å от центра линии Нα. Они нормированы относительно полосы в нулевом положении. Пропускание фильтра при нулевом положении лайншифтера. Контуры для всех положений приведены в увеличенном масштабе, чтобы «вытянуть» паразитные максимумы. При смещении полосы интенсивность I ц главного максимума уменьшается. Полуширина полосы пропускания уменьшается от 0.43 Å при 0.25 Å до 0.39 Å при 0.75 Å

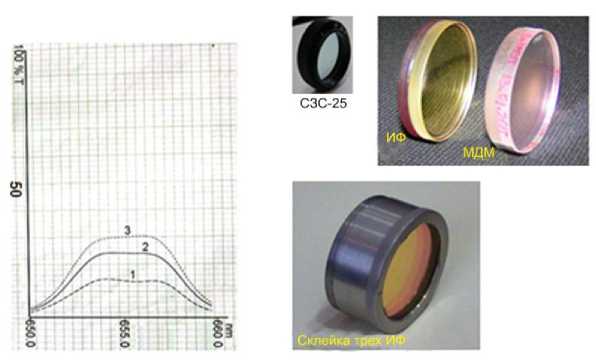

поэтому они хорошо защищены от влаги [Прошин, Александрович, 1982], но все же серебряные слои испортились от излучения. На фотографии (рис. 7, справа вверху) это видно в центральной части МДМ-фильтра (светлый блик). Пропускание МДМ-фильтра в центре стало в два раза меньше, чем на краю. Оба фильтра имеют хороший волновой фронт (на пропускание), но, поскольку они были герметизированы в вакууме, их стекла деформированы из-за атмосферного давления. Фильтры нельзя склеивать, их нужно устанавливать в оптическую стопу с воздушным промежутком между ними, чтобы не нарушать волновой фронт. Из-за переотражений в воздушном промежутке на изображении могут появиться блики и ложные солнца при перекосе ИПФ. Область чувствительности ПЗС-камеры простирается дальше 1.1 мкм, поэтому к тандему МДМ-фильтр+ИФ был добавлен цветной стеклянный светофильтр СЗС-25. На рис. 8 показаны полоса пропускания тандема ИФ 1989 г. в главном максимуме (1), его поглощение в широкой области спектра (2) и поглощение фильтра СЗС-25 (3), который полностью устранил вторичные максимумы далее 0.9 мкм, увеличив оптическую плотность тандема от 2 до 6. Суммарный спектр сборки на рисунке не приведен.

Новый предварительный фильтр 2015 г. составлен из трех диэлектрических фильтров — одного узкополосного контрастного, с полушириной полосы пропускания около 30 Å, и двух фильтров, отрезающих до 1.4 мкм. Девятнадцатислойные отрезающие фильтры имеют конструкцию 1/2λВНВ…19...ВН1/2λВ, где В и Н — вещества с высоким и низким показателем преломления соответственно. При этом внешние покрытия — полуволновые, из вещества (ZnSe) с высоким показателем преломления, а внутренние покрытия — четвертьволновые, нанесенные поочередно веществами с высоким (ZnSe) и низким (Na3AlF6) показателем преломления. Многослойные покрытия фильтров герметизированы оптическим клеем. Все три фильтра склеены между собой и помещены в оправу (нижнее фото в левой части рис. 7). На рис. 8 показана полоса пропускания узкополосного ИФ (4), оптическая плотность ИФ с одним отрезающим фильтром (5) и оптическая плотность сборки ИФ с двумя отрезающими фильтрами (6).

При температуре 22 °С узкополосный фильтр центрируется на λ 6581 Å, пропускание 69 %, а в линии Нα пропускание составляет около 30 %. Этот фильтр с полушириной полосы 30 Å хорошо подавляет паразитные максимумы ИПФ. Хотя предварительный фильтр и не центрирован на линию водорода, света, пропускаемого системой ИФ+ИПФ, достаточно для получения на новой камере изображений с экспозицией несколько миллисекунд.

ПЕРЕСТРАИВАЮЩИЙ ОБЪЕКТИВ

Первичное изображение Солнца диаметром 20 мм строится телеобъективом и линзой поля примерно в середине ИПФ. Новый, четырехлинзовый объектив (рис. 9) перестраивает изображение на матрицу С9300-124 Hamamatsu (Japan). Размер матрицы — 24×36 мм, диаметр изображения — 18 мм. Объектив выполняет также коррекцию аберраций предшествующей оптики. Поскольку лаборатория располагает ограниченным набором радиусных рабочих пробных стекол, объектив был рассчитан в виде системы из двух компонентов, каждый из которых состоит из двух линз (крон, флинт), с использованием только двух номиналов радиусов кривизны.

При обработке линз интерференционный контроль формы их поверхностей проводился с помощью рабочих пробных стекол, а контроль центрирования — измерением толщины линз по краю на вращающемся столе (рис. 10) с помощью индикатора

Рис. 7. Справа — фильтры предварительной монохроматизации 1989 г. (вверху) и 2015 г. (внизу). Слева — пропускание МДМ-фильтра в центре (1) и на краях (2, 3)

Рис. 8. Спектры пропускания предварительных фильтров, полученные на спектрофотометре Хитачи U 3400. По оси абсцисс — длина волны в нанометрах, по оси ординат — пропускание в % (1, 4) и оптическая плотность в поглощении (2, 3, 5, 6)

-

1. Допуск на смещение линз перпендикулярно оптической оси ± 0,1 мм.

-

2. Допуск на поборот (наклон) одного компонента относительно другого ±2 углмин. (0,02 мм на радиусе 35 мм).

Рис. 9. Перестраивающий объектив ( F =230 мм, D =70 мм)

в оправе: 1, 3 — положительные линзы, 2 — мениск, 4 — от- рицательная линза на магнитной стойке. Перед измерением толщины линза должна быть прижата к опоре вращающегося стола и выставлена (с этим же индикатором) так, что- бы не было ее радиального биения при вращении стола. Недостатком большинства известных конструкций стола является то, что рычаг радиального

Рис. 10. Стол для измерения клиновидности линз ( а ), схема прижима ( б )

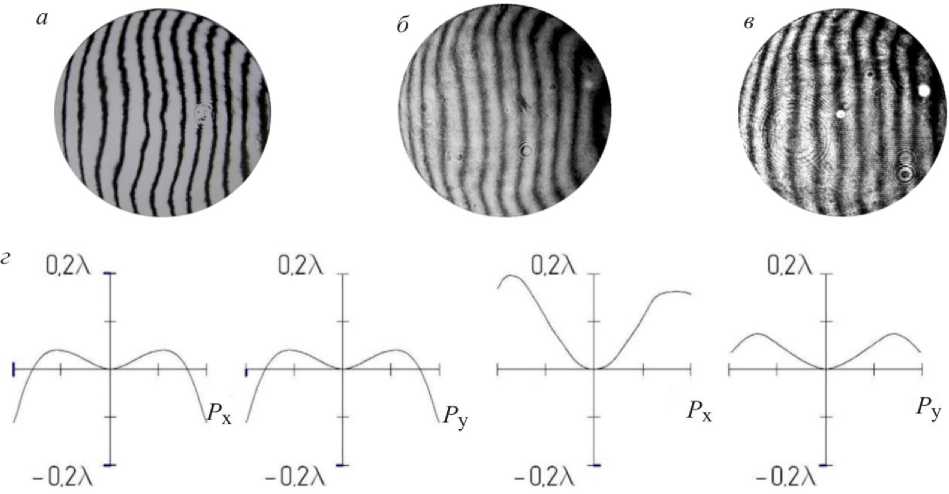

Рис. 12. Волновой фронт объектива для точки на оси: а — расчетный, Р х, Р y — радиусы входного зрачка в меридиональной и сагиттальной плоскостях; б — интерферограмма волнового фронта (двойной ход), λ 6328 Å

толкателя не только смещает, но и может приподнимать линзу, что вносит ошибку в контроль толщины по краю линзы. Для повышения точности контроля была разработан новая, маятниковая конструкция толкателя. Сторона толкателя, упирающаяся в боковую поверхность линзы, скошена и закруглена, а обратная сторона выполнена в виде эвольвенты, по которой регулировочный винт при вращении скользит и перемещает толкатель. Сам толкатель может качаться на оси, расположенной ниже регулировочного винта. При вращении винт давит на толкатель всегда по нормали к эвольвенте, и толкатель, перемещая линзу продольно, одновременно прижимает ее к опоре вращающегося стола.

Каждый компонент перестраивающего объектива собран на иммерсии с показателем преломления n d =1.578. Интерференционный контроль качества объектива выполнен с неравноплечим интерферометром в автоколлимационной схеме (рис. 11) в плоскости наилучшего изображения.

На рис. 12 показаны расчетная волновая разность хода лучей в 4-линзовом перестраивающем объективе для точки на оси ( а ) и интерферограмма волнового фронта в двойном ходе лучей через объектив ( б ). Волновые аберрации перестраивающего объектива близки к расчетным и находятся в пределах 0.1λ.

Рис. 11. Cхема контроля в плоскости наилучшего изображения

СБОРКА И ЮСТИРОВКА ТЕЛЕОБЪЕКТИВАВ ШТАТНОЙ ОПРАВЕ

За 35 лет эксплуатации телеобъектив загрязнился, и потребовались его полная разборка, чистка и новая юстировка.

Штатная оправа телеобъектива — труба длиной около 400 мм (рис. 13, 14). В ней имеется регулировка наклона отрицательной линзы на шаровой опоре заднего фланца трубы и продольного перемещения этой линзы относительно положительной, закрепленной неподвижно на переднем фланце трубы. Механизм смещения линз перпендикулярно оптической оси отсутствует, поскольку предусматривалось точное центрирование оправ линз в трубе телеобъектива и самих линз при их изготовлении. На практике оказалась полезной установка на задний фланец трубы телеобъектива отжимных болтов. С их помощью можно устранять заклинивание оправы отрицательной линзы при регулировке наклона на шаровой опоре. В боковой стенке трубы проделан люк, через который между линзами можно вводить заслонку для устранения лишних бликов при юстировке объектива.

Линзы телеобъектива устанавливаются в свои оправы 1, 4 (рис. 13) на трех боковых прокладках, расположенных под углом 120°. В эти же оправы на время юстировки объектива крепятся диафрагмы 7, 9 (рис. 13) с отверстиями 1–2 мм.

По этим отверстиям центрируется луч лазера, установленного вместе с экраном 5 со стороны положительной линзы на расстоянии ~1 м (рис. 13, 15). Луч трассирует положение геометрической оси трубы телеобъектива. Положительная линза не имеет никаких регулировок. Она выставляется перпендикулярно

Рис. 13. Юстировка и контроль телеобъектива в оправе: 1 — внешняя труба (оправа положительной линзы), 2 — внутренняя труба с шаровой опорой, 3 — регулировка межлинзового расстояния, 4 — оправа отрицательной линзы, 5 — лазер с экраном, 6 — эталонное плоское зеркало, 7 — диафрагма, 8 — регулировки наклона отрицательной линзы, 9 — диафрагма, 10 — неравноплечий интерферометр

Рис. 14. Установка с плоским эталоном и интерферометром для контроля волнового фронта телеобъектива

Рис. 15. Лазер с экраном

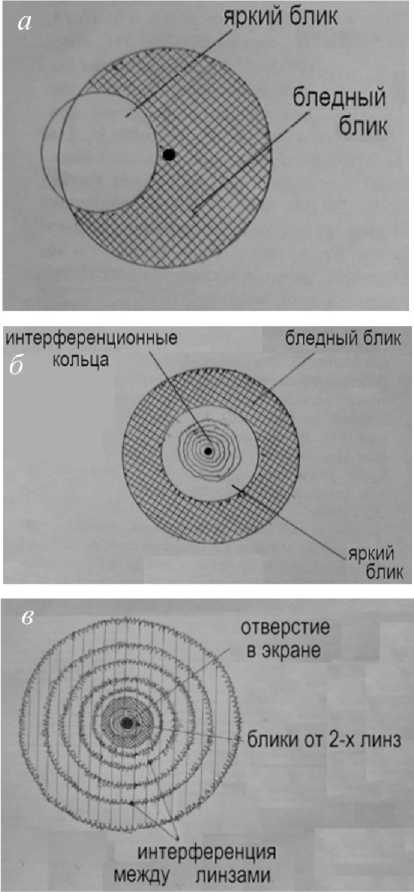

оптической оси наклоном и поперечным смещением всей трубы механизмами оптической скамьи. Контроль ведется на экране по бликам, отраженным от поверхностей линзы. Блик от ее передней выпуклой поверхности — расплывчатый, блик от задней вогнутой — сфокусированный (рис. 16, а ). При сближении бликов наблюдается интерференционная кольцевая картинка, центр которой наклоном линзы (трубы) приводится к отверстию в экране (рис. 16, б ). Блики от отрицательной линзы могут временно перекрываться заслонкой, чтобы не мешали. Тем не менее прохождение луча через отверстия диафрагм обеих линз нужно контролировать и при необходимости подправлять положение лазера.

После юстировки по бликам от положительной линзы труба телеобъектива жестко закрепляется на оптической скамье. Блики от отрицательной линзы регулировками наклона оправы на шаровой опоре также приводятся к центральному отверстию экрана до появления интерференционной картины внутри этой линзы и между линзами. Когда блики от линз расположены близко к отверстию на экране, их точное наведение на центр отверстия выполняется наклоном линз, а смещение и центрирование интерференционных картин — параллельным смещением линз. Если центры трех картин не удается совместить изменением наклона отрицательной линзы, необходимо сместить линзу в оправе в направлении совмещения картин путем замены прокладок. На экране (рис. 16, в ) наблюдаются три системы интерференционных колец Ньютона — две от линз и одна, более широкая, от поверхностей воздушного промежутка, «дышащая» от вибраций в помещении и турбуленции воздуха в нем.

Рис. 16. Появление картинки интерференции при совмещении бликов. Блики только от положительной линзы: разведены ( а ), совпадают ( б ). Блики от четырех поверхностей двух линз совпадают ( в )

При требуемых допусках на центрирование объектива допустимые расхождения центров картин не более 0.5 мм при расстоянии от линз до экрана 2 м [Клевцов, 1987].

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛНОВОГО ФРОНТА ТЕЛЕОБЪЕКТИВА

В фокусе телеобъектива устанавливается неравноплечий интерферометр 10 (см. рис. 13, 14), который центрируется по тем же самым отверстиям диафрагм на оправах линз телеобъектива, а со стороны положительной линзы — плоское эталонное зеркало 6 для контроля волнового фронта в автокол-лимационной схеме. Отметим, что для юстировки телеобъектива использовался отдельный лазер 5, а не лазер интерферометра 10 (рис. 13), так как в светоделительном кубике интерферометра возникали лишние блики, мешающие настройке.

Интерферограммы волнового фронта в двойном ходе лучей получены для точки на оси телеобъектива с расстоянием между линзами 345.5 мм. При таком расстоянии система «телеобъектив — линза поля» строит промежуточное изображение Солнца в середине оптической стопы ИПФ. На рис. 17 приведены интерферограммы 2015 г. до разборки ( б ) и после чистки и сборки ( в ). Для сравнения показана приведенная ранее на рис. 2 интерферограмма волнового фронта объектива после первой сборки в 1980 г. (рис. 17, а ). Ниже показаны расчетные профили волнового фронта для точек на оси и на расстоянии 16 угл. мин ( г ).

За 35 лет эксплуатации телескопа юстировка и волновой фронт телеобъектива практически не изменились. Вновь отъюстированный объектив показывает волновой фронт не хуже, чем до разборки, даже ближе к расчетному значению. Различия в интерферограммах могут быть вызваны воздушными потоками в помещении и температурными градиентами на линзах, возникающими несмотря на продувку вентилятором зоны контроля.

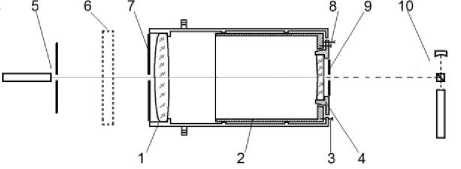

ЮСТИРОВКА

ВСЕЙ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ХРОМОСФЕРНОГО ТЕЛЕСКОПА

На оптическую скамью устанавливается без оптики труба телескопа (рис. 18), собранная из следующих блоков: фланца телеобъектива 1, средника 2, фильтра 3 и перестраивающего объектива 4 с камерой. Со стороны перестраивающего объектива устанавливают неравноплечий интерферометр с экраном. На рисунке камера не показана. В передний фланец телескопа и в монтировку оправы перестраивающего объектива устанавливаются диафрагмы Д1, Д2 с центральным отверстием 1–2 мм. Эти отверстия являются базисными для трассировки будущей оптической оси телескопа и установки оптики телеобъектива, линзы поля, ИПФ, перестраивающего объектива и ПЗС-камеры.

Светоделительный кубик интерферометра на время юстировки заменяется зеркальной призмой, чтобы избавиться от паразитных бликов. Подвижками интерферометра луч лазера от призмы через отверстие в экране направляется в телескоп и совмещается с осью телескопа по базисным отверстиям диафрагм.

Установка и юстировка оптических элементов проводится в последовательности их расположения в оптической схеме, начиная с телеобъектива.

Телеобъектив. Собранный и отъюстированный в своей оправе телеобъектив закрепляется на передний фланец телескопа. Наклоном всей оправы интерференционная картина бликов, отраженных от поверхностей линз телеобъектива, приводится в центр экрана интерферометра.

Линза поля устанавливается в свою оправу. В данном случае оказалось, что оптический центр линзы поля не совпадает с центром оправы. Пришлось проточить монтировку оправы и сместить на 1 мм линзу поля вместе с оправой, чтобы блики от ее поверхностей попали в центр экрана.

ИПФ. При правильной установке фильтра лазерный луч должен попасть в центр защитного стекла оптической стопы ИПФ и отразиться к центру экрана интерферометра. Поверхности защитных стекол фильтра просветлены для красной области спектра. Чтобы увеличить яркость отраженного лазерного пучка, во фланец окна фильтра вворачивается стекло в оправе (зеркальное или отрезающий фильтр), поверхность которого предварительно сделана параллельной защитному стеклу ИПФ. Надо заметить, что и поверхность входного интерференционного фильтра должна быть установлена параллельно входному (выходному) окну кристаллооптической стопы. ИПФ приводится на оптическую ось и в автоколлимацию продольными и наклонными подвижками посадочной площадки. После юстировки ИПФ вынимается из посадочной площадки, так как его полоса не пропускает излучение в линии 6328 Å. Для контроля волнового фронта телескопа в этой линии вместо ИПФ устанавливается имитатор из прозрачного стекла.

Перестраивающий объектив . Предварительно монтировка оправы объектива с установленной в ней базовой диафрагмой Д2 выставляется перпендикулярно лазерному пучку по автоколлимации от вспомогательного зеркальца. Сами линзы объектива и оправа линз были хорошо центрованы, и после установки оправы в монтировку блики попали в центр экрана.

Посадочный фланец ПЗС-камеры (не показан на рисунке) по лазерному лучу был приведен на ось телескопа.

ВОЛНОВОЙ ФРОНТ ОПТИКИ ХРОМОСФЕРНОГО ТЕЛЕСКОПА И «НОВЫЙ СВЕТ»

Интерферограммы волнового фронта телескопа (рис. 19) были получены в автоколлимационной схеме с плоским эталонным зеркалом. Перед экспозицией оптика «выдерживалась» несколько часов для выравнивания температурных градиентов. Помещение, где расположены все оптические элементы, продувалось вентилятором.

Рис. 17. Интерферограммы волнового фронта телеобъектива: а — 1980 г., первая сборка [Клевцов, 1987]; б — 2015 г., до разборки; в — сборка 5 мая 2015 г.; г — расчетный волновой фронт

Рис. 18. Схема юстировки и контроля хромосферного телескопа. Цифры вверху — расстояния между оптическими элементами, мм

Рис. 19. Волновые аберрации оптики Нα-телескопа: а — расчетные волновые аберрации (λ=0.6563 мкм) для точки на оси, б — на краю поля зрения 16 угл. мин; в , г — интерферограммы (λ=0.6328 мкм) в двойном ходе для точки на оси, фокальные изображения, д — зафокальное, е — предфокальное изображение

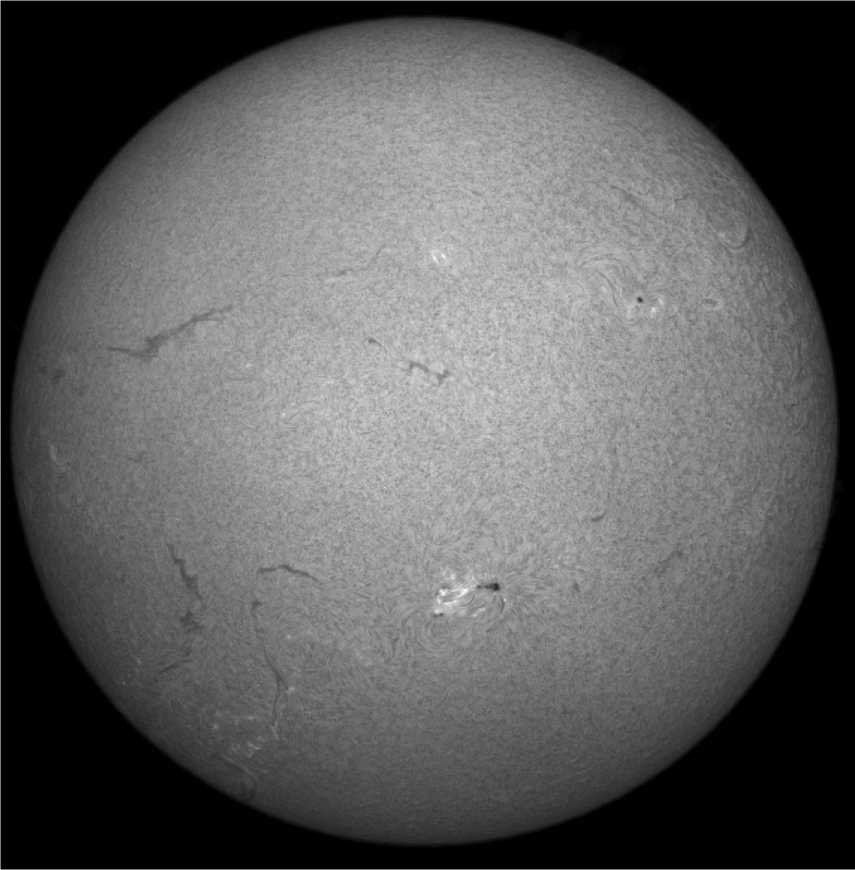

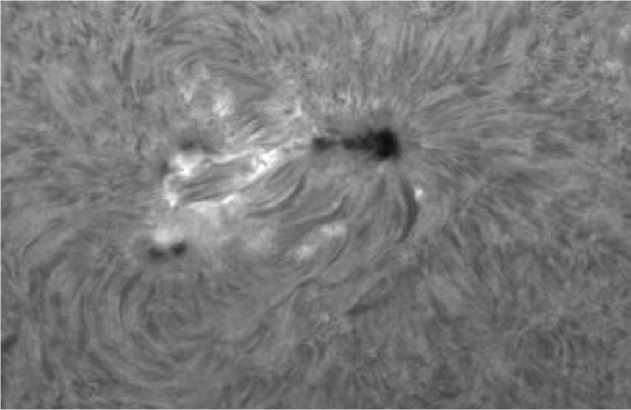

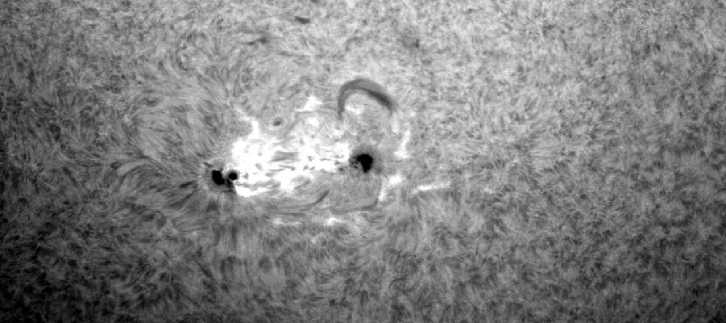

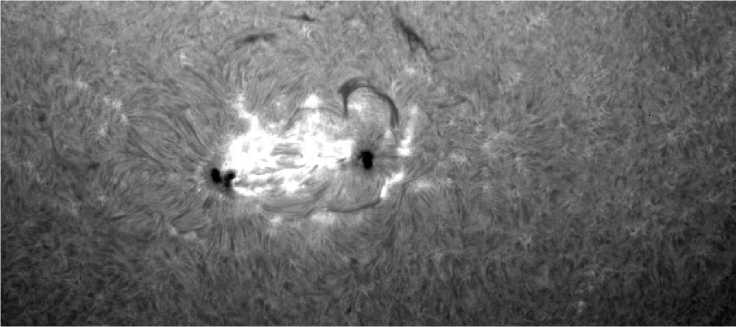

Интерферограммы показывают, что качество оптики телескопа обеспечивает выполнение критерия Рэлея. Искажения волнового фронта модернизированного ИПФ, измеренные по отдельным блокам на интерферометре Тваймана, находятся также в допустимых пределах. Ниже приведены снимок хромосферы полного диска Солнца и увеличенные фрагменты изображений, полученных летом 2015 г. в центре и красном крыле линии Нα с апертурой телескопа 120 мм с выдержкой 0.005 с (рис. 20–24). Полуширина полосы пропускания фильтра 0.47 Å. Пространственное разрешение ~1 ″ .

При номинальном диаметре объектива 170 мм и его высоком качестве можно ожидать получения изображений с более высоким разрешением при хороших атмосферных условиях. Однако эффективный диаметр объектива был уменьшен, поскольку при регистрации изображения полного диска разрешение телескопа уже определено размерами матрицы и пикселя. Использование всей апертуры может привести к увеличению рассеянного света и к неоправданному увеличению тепловой нагрузки на ИПФ.

На телескопе при использовании полной апертуры 180 мм и камеры с большим разрешением при хороших астроклиматических условиях можно получить изображения Солнца с разрешением лучше 1′′ с сохранением монохроматичности изображения в пределах 0.05 Å по полю зрения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хромосферный телескоп БАО снова готов к проведению наблюдений по программе службы Солнца и научных исследований. Изготовлен новый перестраивающий объектив для получения изображения полного диска Солнца на ПЗС-камере Hamamatsu С9300124. Промыта и отъюстирована заново вся оптика телескопа. Выполнен ремонт ИПФ. Спектральные характеристики ИПФ и фильтра предварительной моно- хроматизации обеспечивают высокий контраст монохроматических изображений. Интерферограммы волнового фронта оптических элементов и телескопа в целом показывают, что искажения волнового фронта всего оптического тракта находятся в пределах 0.25λ.

В период 1981–1999 гг. съемка изображений диска Солнца диаметром 50 мм велась на 80-миллиметровую фотопленку. В имеющемся архиве пленок много изображений с пространственным разрешением около 1 ″ . В 2000–2002 гг. для регистрации 50-миллиметрового изображения использовалась ПЗС-камера производства Princeton Instruments с матричным детектором размером 50×50 мм, 2048×2048 пикселей. В настоящее время изображение Солнца диаметром около 18 мм регистрируется ПЗС-камерой Hamamatsu С9300-124 с матричным детектором размером 36×24 мм, 4000×2672 пикселей. Чуть больше 1 пикселя приходится на 1″.

Трудно не признавать того, что «цифра» успешно конкурирует с пленкой, однако нельзя говорить о полном и безоговорочном преимуществе одной технологии над другой [ methodics/]. Разрешающая способность фотоматериала зависит от его светочувствительности. При соответствующем подборе экспозиции и времени проявления при съемке на пленку можно получать изображения с более высоким разрешением, если не диафрагмировать объектив телескопа до диаметра 120 мм, как это делается сейчас для уменьшения бесполезной засветки. С другой стороны, даже при диафрагмировании объектива до 120 мм время экспозиции при работе с ПЗС-камерой для деталей на диске Солнца на порядок меньше, чем при регистрации на пленку, и составляет 5 мс при динамическом диапазоне около 4000. Это важно для получения десятков и сотен фотографий, меньше подверженных размыванию атмосферы, отбора лучших изображений или для обработки их post factum с учетом плоского поля.

Рис. 20. Хромосфера, центр линии Hα, 8 августа 2015 г., местное время 09:01:00

Рис. 21. Хромосфера (фрагмент рис. 20), центр линии Hα, 8 августа 2015 г., местное время 09:01:00

Рис. 22. Хромосфера, крыло +0.5 Å, 8 августа 2015 г., местное время 09:06:01

Рис. 23. Хромосфера, крыло +0.2 Å, 23 августа 2015 г., местное время 15:21:18

Рис. 24. Хромосфера, центр линии Hα, 23 августа 2015 г., местное время 17:13:17

Именно «цифра» дает возможность вести регистрацию и обмен изображениями Солнца в реальном времени в составе Мировой службы солнечной активности. Адреса всего архива службы Солнца мировой сети солнечных станций и Нα-наблюдений в реальном времени находятся на сайте Национальной солнечной обсерватории (США) [ IAU-Com12/resources, SMART/]. Можно увидеть, что по качеству изображения хромосферный телескоп БАО не уступает телескопам мировой сети, к тому же есть возмож- ность для дальнейшего повышения его разрешающей способности при использовании матрицы с бóльшим разрешением.

Авторы благодарят наблюдателей к.ф.-м.н. А.А. Головко, А.А. Жданова не только за предоставление наблюдений Солнца как иллюстраций работы телескопа, но и за анализ качества изображений, помогавший модернизации, а также заведующего БАО к.ф.-м.н. А.В. Боровика — главного инициатора и организатора этой большой работы — и начальника механического цеха В.С. Федотова, под руководством которого были доработаны узлы телескопа и изготовлены технологические устройства для обработки и контроля оптики.

Список литературы Хромосферный телескоп байкальской астрофизической обсерватории "Новый свет"

- Александрович С.В., Домышев Г.Н., Коровкин А.И., Садохин В.П., Скоморовский В.И. Узкополосный интерференционно-поляризационный фильтр (ИПФ) с двумя полосами пропускания//Новая техника в астрономии. Л.: Наука, 1975. Вып. 5. С. 34-39.

- Банин В.Г., Клевцов Ю.А., Скоморовский В.И., Трифонов В.Д. Нa-кинематограф СибИЗМИР//Солнечные данные. 1982. № 1. С. 90-94.

- Банин В.Г., Клевцов Ю.А., Скоморовский В.И., Трифонов В.Д. А. с. 1018092 СССР, МПК 5 G02В23/00. Хромосферный телескоп/заявитель и патентообладатель СибИЗМИР АН СССР/№ 3330697; заявл. 14.08.1981; опубл. 15.05.1983а, бюл. № 18. 3 с.

- Банин В.Г., Боровик А.В., Язев С.А. Большие солнечные вспышки 13 и 16 мая 1981 г.//Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца: сб. науч. тр. М.: Наука, 1983б. Вып. 65. С. 151-164.

- Батмунх Д., Головко А.А., Трифонов В.Д., Язев С.А. Наблюдения комплекса активности, давшего мощные солнечные вспышки в августе-сентябре 2011 г. в Иркутске и Улаанбатааре//Избранные проблемы астрономии: материалы 3-й Всероссийской астрономической конференции «Небо и Земля», Иркутск 22-24 ноября 2011 г. С. 75-81.

- Боровик А.В., Мячин Д.Ю., Томозов В.М. Наблюдения внепятенных солнечных вспышек в Байкальской астрофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН и их интерпретация//Известия Иркутского государственного университета. 2014. Т. 7. С. 23-45.

- Клевцов Ю.А., Трифонов В.Д. Оптическая система нового хромосферного телескопа//Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца: сб. науч. тр. М.: Наука, 1980. Вып. 52. С. 71-75.

- Клевцов Ю.А. Особенности работы интерференционно-поляризационного фильтра в оптической схеме телескопа//Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца: сб. науч. тр. М.: Наука, 1984. Вып. 69. С. 183-189.

- Клевцов Ю.А. Новые оптические системы телескопов и методы их расчета: дис… канд. техн. наук: 05.11.07. Иркутск, 1987. 233 с.

- Коняев П.А., Боровик А.В., Жданов А.А. Анализ структуры и развития внепятенных вспышек по цифровым изображениям Солнца//Оптика атмосферы и океана. 2015. Т. 28, № 9 (320). С. 844-849.

- Кушталь Г.И., Скоморовский В.И. Двухполосный регулируемый интерференционно-поляризационный фильтр (ИПФ) на линии HeI 10830 Å и Hα//Оптический журнал. 2000. Т. 67, вып. 6. С. 99-106.

- Прошин В.А., Александрович С.В. Герметизация диэлектрических фильтров в вакууме//Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца: сб. науч. тр. М.: Наука, 1982. Вып. 60. С. 76-80.

- Северный А.Б., Гильварг А.Б. Интерференционно-поляризационный фильтр для исследования Солнца и опыт его применения//Изв. КрАО. 1949. Т. 4. С. 3-22.

- Скоморовский В.И. Исследование двух интерференционно-поляризационных фильтров//Результаты наблюдений и исследований в период МГСС: сб. науч. тр. М.: Наука, 1967. Вып. 4. С. 105-109.

- Скоморовский В.И., Иоффе С.Б. Монохроматические фильтры для наблюдений Солнца//Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца: сб. науч. тр. М.: Наука, 1980. Вып. 52. С. 128-149.

- Скоморовский В.И., Кушталь Г.И., Лоптева Л.С., Прошин В.А., Цаюкова А.Г. Коммерческие узкополосные солнечные фильтры Фабри -Перо, методы и приборы для их исследований//Солнечно-земная физика. 2015. Т. 1, № 3. C. 72-90 DOI: 10.12737/10537

- Banin V.G., Borovik A.V., Yazev S.A. Complex of аctivity and large solar flares//Contributions of the Astronomical Observatory of Scalnation Pleso. 1986. V. 15. P. 289-296.

- Bhatnagar A., Livingston W. Fundamentals of Solar Astronomy. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2005. 445 p.

- Borovik A.V., Myachin D.Yu. The spotless flare of March 16, 1986. Preflare activations of fine structure of chromospheres//Solar Phys. 2002. V. 205. Р. 105-116 DOI: 10.1023/A:1013859722017

- Borovik A.V., Myachin D.Yu. Structure and development of the spotless flare on March 16, 1981//Geomagnetism and Aeronomy. 2010. V. 50, N 8. P. 937-949 DOI: 10.1134/S0016793210080037

- Evans J.W. The birefringent filter//J. Opt. Soc. Am. 1949. V. 39. P. 229-242.

- Golovko A.A., Golubeva E.M., Grechnev V.V., Myachin D. Yu., Trifonov V.D., Khlystova A.I. Data base of full solar disk H-alpha images from the Baikal Observatory//Solar Variability: From Core To Outer Frontiers. Proc. 10th European Solar Physics Meeting, Prague, Czech Republic, 9-14 September 2002. P. 929-932.

- Kushtal G.I., Skomorovsky V.I. Advancements in the geometrical measurements of the birefringent filter's crystal plates and two-dimensional measurements of Doppler velocity in the solar atmosphere//Proc. SPIE. 2002. V. 4900. P. 504-512.

- Öhman Y. On some new birefringent filters for solar research//Arkiv för Astronomi. 1958. V. 2. P. 165-169.

- URL: ftp://ftp.iszf.irk.ru/h_alpha/(accessed December 8, 2015).

- URL: http://www.nso.edu/IAU-Com12/resources (accessed December 7, 2015).

- URL:http://archives.ru/documents/methodics/obzor_restore-text-archival-document.shtml (accessed November 23, 2015).

- URL: http://www.hida.kyoto-u.ac.jp/SMART/(accessed November 17, 2015).