Хромшпинелид из нижнепалеозойских отложений на контакте доуралид и уралид (Полярный Урал)

Автор: Пескова А.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 8 (224), 2013 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты изучения хромшпинелидов из нижнепалеозойских терригенных пород в зоне межформационного контакта уралид/доуралид в междуречье Малой Усы и Малой Кары. Хромшпинелид способен длительное время сохранять свои типоморфные особенности, которые позволяют предположить источник его образования, а также дают информацию о постдиагенетических преобразованиях. Хромшпинелид из терригенной толщи имеет специфичный состав, обусловленный гипергенными изменениями, что позволяет использовать его в качестве маркера при корелляции обнажений.

Межформационный контакт, состав хромшпинелида, фуксит

Короткий адрес: https://sciup.org/149128604

IDR: 149128604

Текст научной статьи Хромшпинелид из нижнепалеозойских отложений на контакте доуралид и уралид (Полярный Урал)

Изученные разрезы зоны межформационного контакта доуралид и уралид находятся на западном склоне Полярного Урала в междуречье Малой Кары и Малой Усы на южном и западном склонах вершины с абс. отметкой 882 м (рис. 1). Допалеозойские отложения представлены основными вулканитами бедамельской (R3 —V2bd) серии, постепенно переходящими в апобази-товые сланцы. Разрез нижнепалеозойских отложений начинается слоем оливково-серых крупнозернистых, с редким мелким гравием песчаников. Вверх по разрезу песчаники становятся более крупнозернистыми, переходя в мелкогравийные гравелиты, цвет пород постепенно меняется на светло-серый и розовато-серый.

Позднекембрийско-раннеордо-викский этап является важным рубежом в геологической истории региона, ознаменовавшимся его структурно-тектонической перестройкой. Глобальные события и их механизмы нашли отражение во всех иерархических

Рис. 1. Схема расположения участка работ

уровнях организации и эволюции вещества, в том числе в составе минеральных парагенезов и типоморфных особенностях отдельных минералов.

В тяжелых фракциях протолоч-ных проб метабазальтов и апобазито-вых сланцев постоянно присутствуют гематит, магнетит, титанит и апатит.

Реже встречается амфибол, в знаковых количествах присутствует рутил, пирит и халькопирит. Минеральный состав терригенных пород более разнообразный. В них постоянно присутствуют магнетит, гематит, ильменит, эпидот, циркон, титанит, апатит, лейкоксен. Циркон, апатит и титанит слагают устойчивую минеральную ассоциацию и отмечаются практически во всех изученных пробах. Реже встречаются турмалин, рутил, хромшпинелид и фуксит. В нескольких пробах в знаковых количествах обнаружены амфибол, пирит, халькопирит. Из этого набора минералов устойчивый к различного рода физико-химическим воздействиям хромшпинелид является наиболее информативным индикатором источников поступления материала и постдиагенетических преобразований осадочных пород.

Хромшпинелид, часто в сростках с ярко-зеленой слюдой, обнаружен в обоих разрезах в метапесчаниках и метагравелитах в нескольких (3—4) мет-

рах от зоны межформационного контакта.

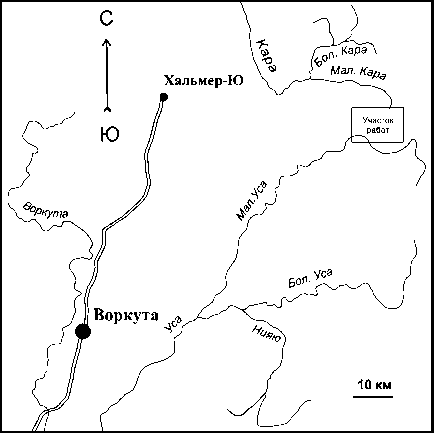

Хромшпинелиды представлены в различной степени окатанными октаэдрическими кристаллами и зернами со скульптурами растворения на поверхности (рис. 2, а, б, в), а также их обломками (рис. 2, г). Формы срастания хромита и слюды разнообразные: слюда служит матриксом, содержащим мелкие зерна хромшпинелида, или относительно крупные зерна хромшпинелида «обрастают» фукситом.

Изучение состава поверхности хромитов показало, что они содержат: Cr2O3 37.97-44.77, FeO 26.19-46.90, A12O33.78-15.83, ZnO 7.19-13.69, MnO 3.48-3.98, MgO 5.16-5.63 (табл. 1). В трех зернах хромшпинелида содержащих до 13.69 мас. % ZnO и до 3.98 мас. % MnO, не обнаружено MgO. В обломке зерна (обр. СШ 14) не содержится ZnO и MnO, однако присутствует MgO (5.16-5.63 мас. %), содержание Cr2O3 при этом немного выше.

Вероятно, исходному составу хромшпинелида соответствует центральная часть зерна, а образование каймы произошло в результате гипергенных и метаморфических преобразований. Можно предположить, что состав таких зерен формировался в два этапа. На первом этапе в зернах,

Рис. 2. Формы срастания хромшпинелида и слюды: а - зерно хромшпинелида в слюде (обр. СШ 11); б - изометричное зерно хромшпинелида со следами выщелачивания в хромсодержащей слюде (обр. СШ 12); в - «остатки» зерна хромшпинелида, окруженные слюдой (обр. СШ 13); г - обломок зерна хромшпинелида в сростке со слюдой (обр. СШ 14)

Т а б л и ц а 1

Химический состав хромшпинелидов, мас. %

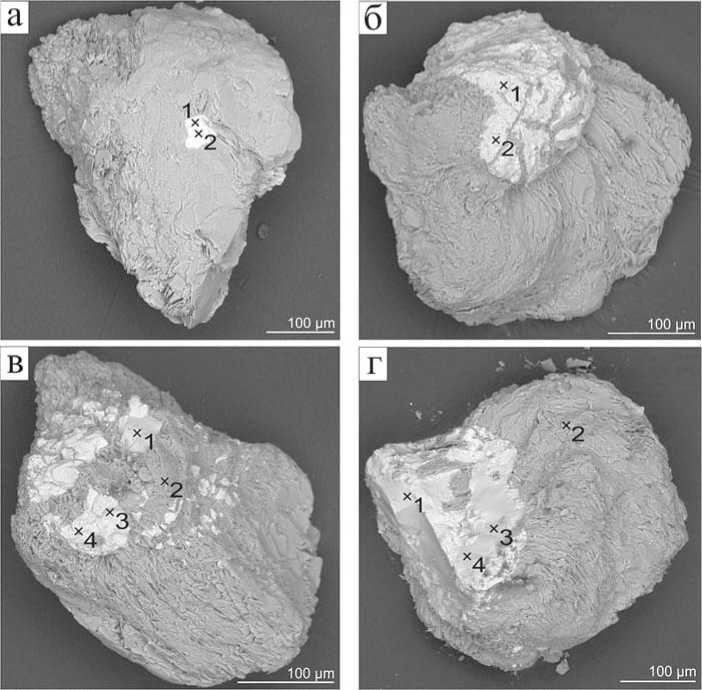

На диаграмме Павлова [5] составы изученных зёрен хромшпинелидов попадают в три разные области (рис. 3). Образец СШ 11 с наименьшими содержаниями A12O3 и ZnO попал в состав ферросубалюмоферрихромита. Наи меньшие содержания Cr2O3 отмечаются в зерне СШ 12, отвечающем железистому субферрисубалюмохромиту, а образцы СШ 13 и 14 соответствуют железистым субферриалюмохромитам.

В составе слюды установлены (мас. %): SiO2 50.15-51.05, A12O3 29.01-29.32, K2O 11.78-11.96, FeO 4.56-5.35, Cr2O3 2.02-2.35, MgO 2.15 (табл. 2), что соответствует теоретической формуле хромсодержащей разновидности мусковита, которую мы согласно сложившейся терминологии будем называть фукситом.

В большинстве случаев хромовые слюды образуются при гидротермаль ной переработке гипербазитов. Образование фуксита может также происходить и в результате выветривания и последующего метаморфизма как основных, так и кислых пород. Проявление фуксита в вендских апориоли-тах и апобазитовых сланцах Малдин-ского комплекса (месторождение Чудное) связано с поступлением мантийных рудоносных растворов во время очередной активизации Малдинс-кого разлома [9].

В нашем случае терригенные нижнепалеозойские породы содержат кластогенные хромшпинелиды, и появление хромсодержащей слюды свя-

Рис. 3. Диаграмма Н. В. Павлова [5] с точками состава из терригенных нижнепалеозойских пород

Поля разновидностей на треугольнике: 1 — хромит, 2 — субферрихромит, 3 — алюмохромит, 4 — субферриалюмохромит, 5 — субферрисубалюмохромит, 6 — субалюмоферрихромит, 7 — фер-рохромит, 8 — хромпикотит, 9 — субферрихромпикотит, 10 — субалюмохроммагнетит, 11 — хром-магнетит, 12 — пикотит, 13 — магнетит. Разновидности хромшпинелидов по формульным коэффициентам ионов Fe2+: магно (0—2); магнезиальные (2—4); железистые (4—6); ферро (6—8)

ла» УрО и № 12-С-5-1020 «Общие и локальные критерии различия высокодисперсных экзогенных и низкотемпературных гидротермальных рудоформирующих систем».

Список литературы Хромшпинелид из нижнепалеозойских отложений на контакте доуралид и уралид (Полярный Урал)

- Макеев А. Б., Ефанова Л. И., Филиппов В. Н. Манганоцинкохромит и манганоцинкоалюмохромит Приполярного Урала // Сыктывкарский минералогический сборник № 28. Сыктывкар, 1999. С. 165-170.

- Никулова Н. Ю., Филиппов В. Н., Швецова И. В. Хромиты из нижнепалеозойских псефитов в верховье р. Малая Кара // Современные проблемы теоретической, экспериментальной и прикладной минералогии (Юшкинские чтения-2013): Материалы минер. семинара. Сыктывкар, 2013. С. 239-241.

- Онищенко С. А. Минералы хрома в отложениях алькесвожской свиты на хребте Малдынырд // Минеральные индикаторы литогенеза: Материалы российского совещания с международным участием. Сыктывкар, 2011. С. 114-117.

- Онищенко С. А. Хром в золоторудных проявлениях хребта Малдынырд (Полярный Урал) // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: новые результаты и новые перспективы: Материалы XIII съезда Респ. Коми. Сыктывкар, 1999. Т. IV. С. 96-97.

- Павлов Н. В. Химический состав хромшпинелидов в связи с петрографическим составом пород ультраосновных интрузивов // Труды института геологических наук. Вып. 103. Серия рудных месторождений. № 13. 1949. 88 с.

- Силаев В. И., Шабалин В. Н., Голубева И. И. и др. О цинксодержащих и цинкистых хромшпинелидах Тимано-Уральского региона // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН, 2008. № 8. С. 6-16.

- Юдович Я. Э., Кетрис М. П., Иванова Т. П., Швецова И. В. Геохимия и минералогия хрома в осадочных толщах севера Урала. Сыктывкар: Пролог, 1997. 75 с.

- Юдович Я. Э., Кетрис М. П. Минеральные индикаторы литогенеза. Сыктывкар: Геопринт, 2008. 564 с.

- Япаскурт О. В. Генетическая минералогия и стадиальный анализ процессов осадочного породо- и рудообразования: Учеб. пособие. М.: ЭСЛАН, 2008. 356 с.