Хроническая тканевая гипертензия у пациентов, оперированных по поводу межмышечных флегмон верхней конечности (диагностика, лечение, профилактика)

Автор: Красенков Ю.В., Татьянченко В.К., Сухая Ю.В., Богданов В.Л.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение: хронический компартмент-синдром (ХКС), развившийся после хирургического лечения межмышечной флегмоны верхней конечности, представляет собой распространенную патологию, которая оказывает существенное негативное влияние на качество жизни пациентов в отдаленном послеоперационном периоде.

Хронический компартмент-синдром, тканевая гипертензия, флегмона, реабилитация

Короткий адрес: https://sciup.org/140310017

IDR: 140310017 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_2_76

Текст научной статьи Хроническая тканевая гипертензия у пациентов, оперированных по поводу межмышечных флегмон верхней конечности (диагностика, лечение, профилактика)

Острая тканевая гипертензия и компартмент-син-дром развившиеся при межмышечной флегмоне верхней конечности (МФВК) остается наиболее грозными осложнением, которое может привести к стойкой утрате функции конечности, и даже летальному исходу [1; 2]. Диагностика и лечение данного синдрома должна быть первостепенной, с целью сохранения функциональности пораженного сегмента конечности [3–5]. В доступной литературе можно встретить достаточное количество публикаций, посвященных проблеме хронической тканевой гипертензии, которая может сформироваться в послеоперационном периоде на фоне неполного или неадекватного лечения острой тканевой гипертензии [6; 7]. Хроническая тканевая гипертензия или хронический компартмент-синдром (ХКС), представляет собой резкое колебание внутрифасциального давления сразу после выполнения умеренной физической нагрузки на 15–30 мм рт. ст., и сохраняющееся не менее 15–20 мин. [8–10]. По данным литературы исследование судебных исков по ХКС показало, что 23% случаев вызваны неправильной диагностикой, а еще 32% случаев результатом задержки окончательного лечения [11]. В своей практике мы сталкивались с пациентами, ранее оперированными в других медицинских центрах, по поводу флегмон конечностей. Эти пациенты предъявляли жалобы на боли тянущего характера в области послеоперационных рубцов. Эпизодически у них возникали парестезии, функциональная слабость конечности, боли покоя. При пальпации или проведении УЗИ мягких тканей оперированного сегмента конечности выявились рубцовые изменения тканей и триггерные зоны. Проведя анализ доступной литературы, мы не встретили работ, касающихся диагностики и лечения ХКС в послеоперационном периоде

Красенков Ю.В., Татьянченко В.К., Сухая Ю.В., Богданов В.Л.

ХРОНИЧЕСКАЯ ТКАНЕВАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ПАЦИЕНТОВ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ МЕЖМЫШЕЧНЫХ ФЛЕГМОН ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ (ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА)

у пациентов, оперированных по поводу МФВК. Таким образом, необходимость установления причин заболевания и разработка лечебных мероприятий до операции и в послеоперационном периоде для данного контингента представляет собой высокую актуальность.

Цель работы: разработать алгоритм диагностики и профилактики развития послеоперационной тканевой гипертензии у пациентов с МФВК.

Материалы и методы работы

Для изучения явления тканевой гипертензии в послеоперационном периоде мы оценивали отдаленные результаты лечения 134 пациентов, оперированных по поводу МФВК (сегменты плечо и предплечье). Пациенты были распределены на 2 сопоставимые клинические группы, отличие групп заключалась в следующем:

I группа – лечение (оперативное и консервативное) по известным технологиям;

II группа – лечение с использованием оригинальных технологий (Патент РФ №2699964, №2755388, №2695367) [12–14], среди них диагностика тканевого давления в области пораженного сегмента конечности, оперативное лечение острой тканевой гипертензии как части комплексного лечения пациентов с МФВК, в объеме дозированной Z-образной фасциотомии, профилактика миофасциальной дисфункции и послеоперационной тканевой гипертензии.

В качестве аппарата для измерения тканевого давления нами был выбрана катетерная система Stic компании «Stryker», которая рекомендована как «золотой стандарт» диагностики тканевого давления [15].

Для определения эффективности лечения нами были использованы субъективные оценочные шкалы. Так, для оценки двигательной функции была использована шкала силы мышечного сокращения и объема произвольных движений (Medical Research Council Scale – MRСS), опросник неспособности верхней конечности DASH, отражающий мнение пациента об ограничениях повседневной активности.

При осуществлении оперативного лечения МФВК (сегменты плечо и предплечье) придерживались Национальных клинических рекомендаций по хирургии (раздел – гнойная хирургия).

Статистический анализ полученных данных обрабатывали с помощью программы STATISTICA 10.0.

Результаты и обсуждение

Для контроля уровня тканевой гипертензии в послеоперационном периоде (как в раннем, так и позднем), нами проводилось анкетирование пациентов, физический осмотр, и контроль тканевого давления (ТД) как в области оперированного сегмента конечности, так и здоровой, а также комплекс клинических методик (ЭМГ, ТМС, МФБС).

Показатели функции оперированной верхней конечности у пациентов обеих групп на момент выписки из стационара (Табл. 1).

Табл. 1. Результаты анкетирования неспособности верхней конечности DASH участников обеих групп на момент выписки

|

Критерии оценки (сумма баллов) |

DASH |

|

|

I группа (n = 62) |

II группа (n = 72) |

|

|

Хорошо (26–50 баллов) |

0 (0%) |

48 (66,7%) |

|

Удовлетворительно (51–75 баллов) |

23 (37,1%) |

24 (33,4%) |

|

Неудовлетворительно (76–100 баллов) |

39 (62,9%) |

0 (0%) |

Табл. 2. Сила мышечного сокращения и объема произвольных движений по MRSC на момент выписки

|

Балл |

Критерий |

I группа (n = 62) |

II группа (n = 72) |

|

0 |

Отсутствие признаков произвольной мышечной активности |

0 |

0 |

|

1 |

Напряжение или подергивание в мышце при попытке произвольного движения или минимальное движение |

0 |

0 |

|

2 |

Возможность сделать движение в большей части имеющейся амплитуды без преодоления силы тяжести |

8 (12,9%) |

0 |

|

3 |

Возможность сделать движение в большей части имеющейся амплитуды с преодолением силы тяжести |

29 (46,8%) |

5 (6,9%) |

|

4 |

Возможность выполнить движение с преодолением сопротивления |

14 (22,6%) |

8 (11,2%) |

|

5 |

Нормальная мышечная сила |

11 (17,4%) |

59 (81,9%) |

В ходе проведения анкетирования по опроснику DASH было установлено, что на момент выписки из стационара 62,9% (n = 39) больных I клинической группы (лечение которых осуществлялось по традиционным технологиям) оценивали функциональные особенности оперированной верхней конечности как неудовлетворительные. В то время как неудовлетворительных результатов по функциональным особенностям оперированной конечности участники основной группы не отмечали.

Следующим этапом оценки функциональности оперированной конечности было анкетирование по MRSC (Табл. 2).

Исходя из полученных данных анкетирования по MRCS (основанных на субъективных данных которые описывает сам пациент), было установлено, что в раннем послеоперационном периоде лишь 17,4% (n = 11) пациентов I клинической группы смогли оценить функциональность оперированной конечности как «нормальную», и 81,9% (n = 59) участников II клинической группы. Полученные сведения мы связываем с эффективностью проведения дозированной декомпрессивной фасцио-томии по показаниям у пациентов основной группы исследования.

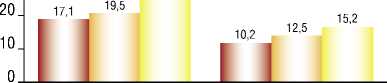

Следующим этапом нами осуществлялся контроль тканевого давления по оригинальной технологии (Патент РФ №2699964). Каждая группа исследования была разделена на подгруппы соответствующих степени тяжести по индивидуальной оценочной шкале.

Из представленного материала на рис. 1 видно, что показатели тканевого давления участников I клинической группы находились за пределами физиологической нормы, в то время как показатели тканевого давления в основной группе были приближены к норме. Получены статистические значимые различия.

Реабилитация пациентов обеих групп традиционно подразумевало проведение курсов магнитотерапии, массаж, гимнастика, использование игольчатых аппликаторов.

ТД мм рт.ст.

I группа II группа

I II I степень II степень III степень

Рис. 1. Показатели тканевого давления у больных обеих групп на момент выписки из стационара.

Табл. 3. Результаты анкетирования неспособности верхней конечности DASH участников обеих групп спустя 6 месяцев

|

Критерии оценки (сумма баллов) |

DASH |

|

|

I группа (n = 62) |

II группа (n = 72) |

|

|

Хорошо (26–50 баллов) |

31 (50%) |

66 (91,7%) |

|

Удовлетворительно (51–75 баллов) |

20 (32,2%) |

6 (8,4%) |

|

Неудовлетворительно (76–100 баллов) |

11 (17,7%) |

0 |

Табл. 4. Сила мышечного сокращения и объема произвольных движений по MRSC спустя 6 месяцев

|

Балл |

Критерий |

I группа (n = 62) |

II группа (n = 72) |

|

0 |

Отсутствие признаков произвольной мышечной активности |

0 |

0 |

|

1 |

Напряжение или подергивание в мышце при попытке произвольного движения или минимальное движение |

0 |

0 |

|

2 |

Возможность сделать движение в большей части имеющейся амплитуды без преодоления силы тяжести |

0 |

0 |

|

3 |

Возможность сделать движение в большей части имеющейся амплитуды с преодолением силы тяжести. |

6 (9,8%) |

0 |

|

4 |

Возможность выполнить движение с преодолением сопротивления |

24 (38,7%) |

5 (6,9%) |

|

5 |

Нормальная мышечная сила |

32 (51,6%) |

67 (93,1%) |

Показатели функции оперированной верхней конечности у пациентов обеих групп при контрольном осмотре, через 6 месяцев после лечения (Табл. 3).

Проведение анкетирования пациентов через 6 месяцев после операции позволило отметить следующее, количество «хороших результатов» у пациентов II клинической группы преобладало над I группой в 2 раза, количество «неудовлетворительных результатов» в I группе составило 17,7%, в то время как аналогичных результатов в основной группе отмечено не было.

Самооценка пациентов обеих групп на предмет объема произвольных движений показала в процентом соотношении схожие результаты с предыдущим тестированием по неспособности верхней конечности, так нормальным объемом движений признавали у себя 51,6% участников I группы, и 93,1% участников II группы (р<0,05).

Неудовлетворительные показатели по шкале DASH у пациентов I группы с 62,9% за 6 месяцев достигли 17,7%. Количество «нормальных» результатов по MRCS с 17,4% достигли 51,6%.

Неудовлетворительных показателей по шкале DASH у пациентов II группы зафиксировано не было. Количество «нормальных» результатов по MRCS с 81,9% достигли 93,1%.

Для лечения пациентов основной клинической группы в послеоперационном периоде нами был использован оригинальный способ лечения хронической тканевой гипертензии (ХКС) (Патент РФ №2695367) [14]. Комплексное лечение включало использование энзимной, метаболической, венотонизирующей терапии (Табл. 5). Участники первой клинической группы выступали также группой контроля эффективности оригинального способа.

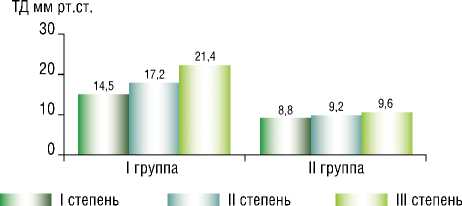

Контроль эффективности разработанного комплекса реабилитации направленного на нормализацию тканевого давления мы проведи через 6 месяцев после операции. Случаев отказа от выполнения назначений, или перерыва в курсе приема лекарственных препаратов в группе отмечено не было.

В ходе проведения контрольного (через 6 месяцев) инвазивного исследования тканевого давления в области пораженного сегмента конечности были получены статистически значимые различия. У пациентов I группы явление хронической тканевой гипертензии (колебание тканевого давления сразу после выполнения умеренных физических упражнений в пределах 10–25 мм рт. ст.), при её отсутствии у пациентов основной группы.

Табл. 5. Схема основных видов терапии у пациентов II группы на этапе реабилитационного лечения

|

№ п/п |

Вид лечения |

Степень течения патологического процесса по индексной шкале |

||

|

I |

II |

III |

||

|

1. |

Профилактика тканевой гипертензии |

С 30 дня |

||

|

|

|

||

Красенков Ю.В., Татьянченко В.К., Сухая Ю.В., Богданов В.Л.

ХРОНИЧЕСКАЯ ТКАНЕВАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ПАЦИЕНТОВ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ МЕЖМЫШЕЧНЫХ ФЛЕГМОН ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ (ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА)

Рис. 2. Показатели тканевого давления у больных обеих групп через 6 месяцев после операции.

Полученные данные свидетельствуют в пользу эффективности разработанного способа.

Выводы

Разработанный алгоритм профилактики хронического компартмент-синдрома у пациентов оперированных по поводу межмышечных флегмон верхней конечности показал свою высокую эффективность. Устранение симптомов тканевой гипертензии являлось надежным и долгосрочным. Результаты подтверждены инвазивным измерением тканевого давления. Отмечена положительна динамика функционирования конечностей по субъективным шкалам DASH и MRSC.