Хронический вирусный гепатит в сочетании с описторхозом: патоморфологическое исследование

Автор: Постникова О.А., Непомнящих Д.Л., Бакарев М.А., Нохрина Ж.В., Виноградова Е.В., Айдагулова С.В., Савченко С.А.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 1 т.27, 2012 года.

Бесплатный доступ

Установлены ведущие патоморфологические особенности, характерные для сочетания хронического вирусного гепатита В и С и хронического описторхоза: ацидофильная дистрофия гепатоцитов, тенденция к альтеративным реакциям, внутри и внеклеточный холестаз, а также деструкция дуктального эпителия. Сравнительный электронномикроскопический анализ биоптатов печени выявил стереотипные ультраструктурные изменения, совокупность которых можно рассматривать как специфический комплекс цитопатических и компенсаторных реакций гепатоцитов. Он включает внутриклеточный холестаз с накоплением гранул желчных пигментов и липофусцина, гиперплазию элементов гладкой цитоплазматической сети, отражающую напряжение метаболических процессов, а также формирование складок цитолеммой, усиливающих паренхиматозносинусоидальный обмен.

Вирусные гепатиты в и с, описторхоз, биопсия печени, патоморфология

Короткий адрес: https://sciup.org/14919680

IDR: 14919680 | УДК: 616.36-002/.995.122-616-091

Текст научной статьи Хронический вирусный гепатит в сочетании с описторхозом: патоморфологическое исследование

Вирусные гепатиты В и С представляют собой одну из наиболее актуальных проблем современной медицины. В Западно-Сибирском регионе достаточно высокая инфицированность населения сопряжена с хронической описторхозной инвазией, составляющей одну из доминирующих патологий в структуре краевой патологии Обь-Иртышского бассейна, являющегося гиперэндемичным очагом описторхоза – в низовьях Иртыша и среднего течения Оби пораженность местного населения достигает 70–90% [1–5, 9, 10]. Наличие описторхозной инвазии маскирует и/или отягощает течение других патологических процессов [6–8]. При этом большинство специалистов поддерживают мнение о том, что широкий спектр клинических проявлений хронического опистор-хоза не является так называемой сопутствующей патологией, а отражает полиморфный симптомокомплекс гельминтоза [4, 8].

Цель исследования: сравнительное патоморфологи-ческое изучение гепатобиоптатов пациентов с хроническими гепатитами В, С и В+С в сочетании с хроническим описторхозом и без инвазии для выделения ключевых моментов в патоморфогенезе.

Материал и методы

Диагноз хронического вирусного гепатита основывался на данных клинического анализа, результатах лабораторных, серологических и инструментальных методов исследования. В 76% случаев степень активности инфекционного процесса соответствовала слабо выраженной (по Лос-Анджелесской классификации), в остальных – минимальной; стадия фиброза не превышала 1 (слабо выраженный перипортальный фиброз). Описторхозную инвазию, которая имела латентное течение, выявляли при проведении дуоденального зондирования с микроскопией желчи и изучении копроовограммы.

Чрескожную пункционную биопсию печени проводили строго по показаниям. Материал фиксировали в 4%-м параформальдегиде; парафиновые срезы окрашивали гематоксилином и эозином в комбинации с реакцией Перлса, по ван Гизону с докраской эластических волокон резорцин-фуксином Вейгерта, ставили ШИК-ре-акцию. Полутонкие срезы окрашивали реактивом Шиффа и азуром II. Ультратонкие срезы контрастировали уранилацетатом и цитратом свинца и исследовали в электронном микроскопе JEM 1010. Все исследования проведены с получением информированного согласия пациентов и в соответствии с этическими принципами Хельсинкской декларации (2000).

При статистической обработке данных применяли критерий Стьюдента; различия сравниваемых параметров считали статистически значимыми, если вероятность ошибки p была меньше 0,05.

Результаты и обсуждение

По данным клинических исследований, у пациентов с хроническими гепатитами В, С и В+С в сочетании с описторхозной инвазией, как и без инвазии, преобладали астено-вегетативный (100% случаев) и болевой абдоминальный (90%) синдромы. Отличия состояли в частоте холестатического (39 и 20% соответственно) и аллергического (37 и 16% соответственно) синдромов. Кроме того, в 1-й группе значительно чаще имели место проявления патологии органов пищеварения (46% наблюдений против 14%), поскольку поражались не только органы постоянного обитания гельминтов, но и пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка: у 1/3 больных в 1-й группе отмечены эзофагит и гастроэзофагеальный рефлюкс.

Показатели индикаторных ферментов цитолиза, содержание общего белка, его фракций, осадочные пробы, протромбиновый индекс не имели значимых различий. При хроническом гепатите С и описторхозе по сравнению с другими подгруппами выражен синдром холеста- за с тенденцией повышения активности щелочной фосфатазы и гипербилирубинемией, в основном за счет прямой фракции.

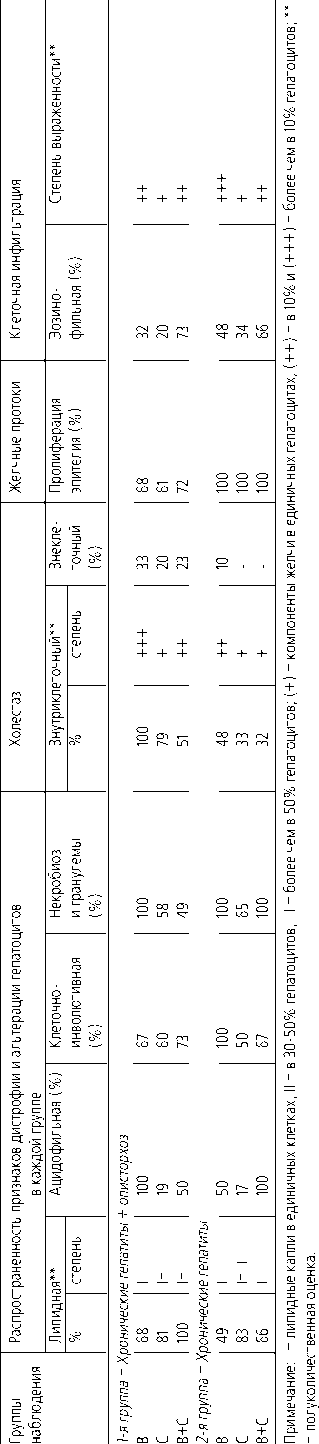

При проведении сравнительного патоморфологичес-кого исследования хронических вирусных гепатитов в сочетании с хроническим описторхозом и без инвазии акцентировали внимание на степени выраженности дистрофии и альтерации гепатоцитов, наличии внутри- и внеклеточного холестаза, состоянии эпителия желчных протоков в портальных трактах, составе и степени выраженности клеточной инфильтрации, оцениваемых полуколичественно (таблица).

При анализе патоморфологических характеристик двух групп статистически значимые различия не выявлены, что связано со значительным полиморфизмом структурных изменений печени. Это может также свидетельствовать о незначительной роли латентной формы опи-сторхозной инвазии либо достаточных компенсаторноприспособительных реакциях печени, установленных с помощью электронной микроскопии.

Сравнение не выявило существенных различий, характеризующих наличие клеточно-инволютивной дистрофии (опустошение цитоплазмы гепатоцитов), но во 2-й группе количество опустошенных гепатоцитов существенно больше в сравнении с сочетанной патологией. Так, клеточно-инволютивная дистрофия в биоптатах печени при гепатите В в сочетании с описторхозом встречалась на 33% реже (р>0,05), чем при этой моноинфекции без паразитоза. Большая степень липидной инфильтрации при гепатите В и В+С в 1-й группе обусловлена крупновезикулярной инфильтрацией, связанной с лекарственной терапией.

Выраженность ацидофильной дегенерации гепатоцитов, напротив, достигала наибольшей степени (100% случаев) при гепатите В в сочетании с описторхозом. Ацидофильная дистрофия чаще встречалась у больных гепатитом В в 1-й группе и В+С 2-й группы, при этом следует отметить, что степень ее распространенности была различной: минимальной в 1-й группе и выраженной – во 2-й. Наличие моноцеллюлярных некрозов и гранулем в печени было равным в биоптатах при гепатите В (100%) в обеих группах; при гепатите С и В+С показатели 2-й группы были выше, чем в 1-й группе.

Таким образом, несмотря на отсутствие четких количественных различий по основным проявлениям дистрофических и альтеративных изменений гепатоцитов, обнаружены качественные отличия, свидетельствующие о несколько меньшей выраженности дистрофических и некробиотических реакций гепатоцитов при сочетании вирусных гепатитов В и С и описторхозной инвазии.

Тем не менее, в 1-й группе установлена наибольшая частота внутриклеточного холестаза, превосходящая соответствующие показатели 2-й группы; при этом самые высокие значения получены при гепатитах В и С, ассоциированных с хроническим описторхозом (соответственно 100 и 79% биоптатов). Внеклеточный холестаз встречался реже, преимущественно в 1-й группе.

При оценке состояния желчных протоков большая степень деструкции и пролиферации дуктального эпителия обнаружена у пациентов 1-й группы. Сравнение

Таблица

Сравнительная патоморфологическая характеристика хронических гепатитов В и С в сочетании с хроническим описторхозом

двух групп по характеру и степени клеточной инфильтрации, активности синусоидальных клеток не показало существенных различий, что, по-видимому, определяется ведущей ролью альтеративных свойств гепатотропных вирусов. Сходство качественного состава клеточной инфильтрации, в том числе отсутствие существенных различий в количестве эозинофилов, может быть связано, например, с лекарственной терапией.

Сравнительный электронно-микроскопический анализ биоптатов печени при хроническом гепатите В, С и В+С у пациентов обеих групп выявил стереотипные уль-траструктурные изменения паренхиматозных клеток печени, совокупность которых можно рассматривать как специфический комплекс цитопатических и адаптивнокомпенсаторных реакций гепатоцитов в условиях воздействия гепатотропных вирусов и описторхозной инвазии. Он включает в себя гиперплазию элементов гладкой цитоплазматической сети, внутриклеточный холестаз с накоплением гранул желчных пигментов и липофусцина.

Хроническое воздействие гепатотропных вирусов В и С в условиях хронической описторхозной инвазии сопровождается сохранением основных цитоплазматических органелл гепатоцитов – гранулярной цитоплазматической сети, гиперплазией митохондрий и агранулярной цитоплазматической сети при накоплении большого количества гранул α -гликогена. Дегенеративные изменения цитоплазматических органелл обнаружены в единичных клетках, преимущественно при гепатите В+С.

Хронические вирусные гепатиты без описторхоза характеризуются более выраженными дистрофическими изменениями паренхиматозных клеток печени – более значительной редукцией и альтерацией цитоплазматических органелл, уменьшением содержания гранул гликогена, накоплением резидуальных телец, гипоплазией плазмолеммальных структур синусоидального и билиарного полюсов гепатоцитов.

В 1-й группе при хронических гепатитах С и С+В преобладали дистрофически-деструктивные изменения эпителия желчных протоков. Дуктальные эпителиоциты обладали значительной гетерогенностью за счет полиморфизма ядер и широкой вариабельности электронной плотности цитоплазмы. Дегенерирующие клетки имели неправильную форму, многочисленные цитоплазматические отростки, электронно-плотную цитоплазму, содержащую деструктурированные цитоплазматические органеллы. Пролиферирующий эпителий характеризовался кубической или уплощенной формой, псевдомногоряд-ностью, наличием в цитоплазме большого количества свободных рибосом, полисом, а также одиночными мембранными органеллами.

Важным отличием биоптатов печени пациентов с хронической описторхозной инвазией было формирование в гепатоцитах скоплений митохондрий, создающих на синусоидальном полюсе в совокупности с глубокими инвагинациями и длинными микроворсинками плазмолем-мы своеобразного активного комплекса, обеспечивающего интенсификацию обменных процессов, что можно рассматривать как компенсаторную реакцию в условиях коллагенизации пространств Диссе.

Заключение

При патоморфологическом изучении биоптатов печени пациентов с хроническими гепатитами В и С в сочетании с описторхозом отмечены следующие особенности структурных реакций в сравнении с вирусными гепатитами без описторхоза: меньшая степень дистрофических и альтеративных изменений (некробиоза, некроза, постнекротических гранулем), но большая выраженность внутри- и внеклеточного холестаза.

При электронно-микроскопическом исследовании выделен комплекс специфических ультраструктурных изменений гепатоцитов, характерных для сочетанной патологии: гиперплазия гладкой цитоплазматической сети, внутриклеточный холестаз, усложнение рельефа цитолемм с концентрацией митохондрий.

Структурный комплекс стереотипных и специфических изменений печени в условиях инфекционного-ви-русного и паразитарного процесса необходимо рассматривать как сочетание цитопатических и компенсаторноприспособительных реакций, отражающих органные и системные механизмы развития патологического процесса.

Список литературы Хронический вирусный гепатит в сочетании с описторхозом: патоморфологическое исследование

- Белобородова Э.И. Описторхоз - системное заболевание организма человека//Сибирский медицинский журнал (Томск). -2006. -№ 3. -С. 12-15.

- Белозеров Е.С., Шувалова Е.П. Описторхоз. -Л.: Медицина, 1981. -128 с.

- Бронштейн А.М., Озерецковская Н.Н. Первый опыт применения празиквантеля для лечения лиц, инвазированных Opistorchiasis felineus в острой и хронической стадии болезни//Мед. паразитол. и паразитар. болезни. -1985. -№ 5. -С. 31-34.

- Ильинских Е.Н., Новицкий В.В., Ильинских И.Н. и др. Описторхознометорхозные инвазии в Сибири. -Томск, 2004. -308 с.

- Лепехин А.В., Мефодьев В.В., Филатов В.Г. и др. Эпидемиология, клиника и профилактика описторхоза. -Томск, 1992. -232 с.

- Непомнящих Г.И., Павленко О.А., Айдагулова С.В. и др. Ультраструктурный анализ биоптатов печени при сахарном диабете в сочетании с хроническим описторхозом//Бюл. экспер. биол. -2001. -Т. 132, № 12. -С. 672-677.

- Непомнящих Г.И., Хардикова С.А., Айдагулова С.В. и др. Псориаз и описторхоз: морфогенез гастроинтестинопатии. -М.: Издво РАМН, 2003. -175 с.

- Непомнящих Л.М., Айдагулова С.В., Сенчукова С.Р. и др. Псориаз, ассоциированный с описторхозом, в условиях антигельминтной терапии//Бюл. экспер. биол. -2004. -Т. 137, № 4. -С. 462-466.

- Яблоков Д.Д. Описторхоз человека. -Томск: Издво ТГУ, 1979. -238 с.

- Satarug S., HaswellElkins M.R., Sithithaworn P. et al. Relationship between the synthesis of Nnitrosodimethylamine and immune responses to chronic infection with the carcinogenetic parasite Opisthorchis viverrini in men//Carcinogenesis. -1998. -No. 3. -P. 485-491.