Хроника необыкновенного космического путешествия (баллистический анализ полёта ТПК "Союз Т-15")

Автор: Соловьев В.А., Муртазин Р.Ф., Мельников Е.К.

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов

Статья в выпуске: 2 (33), 2021 года.

Бесплатный доступ

35 лет назад в марте 1986 г. был выполнен уникальный полёт транспортного пилотируемого корабля «Союз Т-15», включивший в свою программу перелёт экипажа с одной орбитальной станции на другую (от станции «Мир» на «Салют-7») и обратно. В 60-летней истории пилотируемой космонавтики такой двойной перелёт продолжает оставаться единственным в своём роде. В статье рассмотрены обстоятельства, сложившиеся на момент запуска на орбиту станции «Мир» - первой станции третьего поколения. Подробно описываются подходы, принятые при разработке баллистической схемы, и оперативные изменения, потребовавшиеся в ходе её реализации. В заключение представлены фактические расходы топлива всех космических аппаратов, задействованных в этой схеме. Предполагается, что опыт, полученный при реализации перелётов, может быть востребован при проведении планируемых перспективных пилотируемых миссий как на околоземной орбите, так и при реализации будущей Лунной программы.

Орбитальная станция "салют-7", орбитальная станция "мир", пилотируемый корабль, орбитальные перелёты, перспективные пилотируемые программы

Короткий адрес: https://sciup.org/143177949

IDR: 143177949 | УДК: 629.78.076.6 | DOI: 10.33950/spacetech-2308-7625-2021-2-107-118

Текст научной статьи Хроника необыкновенного космического путешествия (баллистический анализ полёта ТПК "Союз Т-15")

За почти 60-летнюю историю пилотируемой космонавтики было выполнено множество полётов, но лишь в немногих было нечто такое, что позволяло присвоить им статус «впервые». Первый полёт Человека в космос, первый выход в открытый космос, первая стыковка, первый полёт к Луне, первая высадка на Луну и первая спасательная экспедиция на неуправляемую орбитальную станцию (ОС). В полёте транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз Т-15», выполненном в 1986 г., впервые был выполнен перелёт от одной орбитальной станции к другой и обратно.

Был ли проведённый перелёт первым в мире? Справедливости ради нужно отметить, что в истории пилотируемой космонавтики был похожий полёт. Так, в ходе полёта ТПК «Джемини-10» было выполнено сближение со стыковкой с двумя космическими аппаратами (КА) «Аджена» [1]. Если первая стыковка была проведена на опорной орбите с КА, запущенным непосредственно перед запуском ТПК «Джемини-10», то вторая стыковка предстояла с КА «Ад-жена-8», уже находящимся на орбите высотой ~400 км порядка пяти месяцев. После стыковки ТПК «Джемини-10» и КА «Аджена-10», состоявшейся через шесть часов после старта ТПК, связка за счёт двигателей и топлива КА подняла свой апогей выше 700 км для выполнения фазирования с другим объектом — КА «Аджена-8». Таким образом КА явился разгонным блоком, который по завершении фазирования снизил высоту связки до 400 км, после чего расстыковался с ТПК, а тот, в свою очередь, состыковался с КА «Аджена-8». Фактически, это был пример космического перелёта, но не от одной станции к другой, а совместно с одной станцией к другой. Также не предполагался и обратный перелёт. Скорее, этот полёт можно отнести к первой реализации двухпусковой схемы в пилотируемой космонавтике, когда за счёт разгонного блока появилась возможность перевести ТПК на высокую эллиптическую орбиту [2].

В период подготовки и проведения полёта ТПК «Союз Т-15» в 1986 г. случилось несколько событий вселенского масштаба. Например, за полтора месяца до полёта произошла катастрофа шаттла «Челленджер», а уже во время полёта случилась страшная техногенная авария на АЭС в Чернобыле. Возможно по этой причине, возможно из-за существующей в то время общей закрытости тем, связанных с пилотируемой космонавтикой, уникальному полёту ТПК «Союз Т-15» было уделено недостаточно внимания, и по настоящее время многие его подробности остаются неизвестными для значительной части общества. Цель этой статьи — подробно рассмотреть все этапы этого полёта: от появления идеи до её реализации.

«Володечка, надо лететь!»

К началу 1984 г. обстановка в Министерстве общего машиностроения сложилась таким образом, что работы по перспективным станциям были практически остановлены, и все ресурсы в этот период были задействованы на программу «Буран». И вдруг срочно перед Генеральным конструктором НПО «Энергия» Глушко В.П. и его первым заместителем Семёновым Ю.П. была поставлена задача — завершить работы по новой орбитальной станции «Мир», которая по существовавшей в советское время традиции должна была стать «подарком» к XXVII съезду КПСС и быть запущенной в 1986 г. [3]. Непосредственно перед запуском ОС «Мир» cлучились события, требовавшие существенного изменения планируемой схемы полёта станции на первоначальном этапе. В феврале 1985 г. ОС «Салют-7» стала неуправляемой. А уже летом 1985 г. была проведена уникальная операция по спасению неуправляемой станции «Салют-7» экипажем «Союз Т-13» (Джанибеков В.А., Савиных В.П.). Работа станции была восстановлена, и 17 сентября 1985 г. к ней была направлена очередная экспедиция с экипажем в составе Васютина В.В., Волкова А.А. и 54-летнего Гречко Г.М., который на тот момент стал самым старшим по возрасту выполняющим полёт космонавтом в СССР. Через неделю Гречко вместе с Джанибековым возвратились на Землю, оставив «дорабатывать» на станции Савиных в качестве члена новой экспедиции. Казалось, плановая работа ОС «Салют-7» вошла в свою колею, но, вследствие болезни Васютина, экипаж досрочно 21 ноября 1985 г. вернулся на Землю, оставив ряд важных экспериментов незавершёнными, что резко «обесценивало» все усилия, затраченные на восстановление неуправляемой станции.

С другой стороны, сразу после запуска ОС «Мир», как обычно, необходимо было лететь на новую станцию для её расконсервации и дооснащения. Налицо две разноплановые задачи, и при этом корабль для доставки экипажа был всего один — замыкающий серию кораблей «Союз Т». К тому же этот корабль в целях экономии состоял из «бэушно-го» спускаемого аппарата, «улетевшего» на САС (система аварийного спасения) совсем недалеко от старта во время аварии при запуске с космодрома Байконур ТПК «Союз Т-10» в сентябре 1983 г. В это же время первый корабль следующей серии «Союз ТМ» только готовили к лётным испытаниям, и до полёта экипажа требовалась его сертификация в беспилотном варианте.

Когда обстоятельства «прижмут к стенке», часто рождается решение, алогичное по своей сути при обычных условиях, но вместе с тем позволяющее выполнить поставленную задачу при экстремальном развитии ситуации. Вот так, «от безысходности», и возникла идея в рамках одной экспедиции выполнить посещение обеих станций, другими словами — «одним выстрелом убить двух зайцев». Проведённый авторами поиск не дал однозначного ответа на вопрос, кто был автором этой идеи — вначале лететь на новую станцию, а уж потом, при удачном стечении обстоятельств, перелететь на «Салют-7». Несомненно, поддержкой этой идеи была успешная стыковка ТПК «Союз Т-13» с некоопери-руемой станцией «Салют-7», ведь нечто подобное необходимо было выполнить и в этот раз, если дело дойдёт до перелёта на станцию «Салют-7». За идею схватились достаточно быстро (на продолжительные дебаты времени не было!) и поддержали — Семенов Ю.П. и его заместитель по подготовке станции к запуску на Байконуре Зеленщиков Н.И. После одобрения этого решения Глушко В.П. началась работа по подготовке полёта во многих подразделениях НПО «Энергия». При выборе экипажа на этот полёт тогдашний Руководитель полёта Рюмин В.В. настаивал, чтобы в качестве бортинженера был назначен Соловьев В.А., с марта 1985 г. являвшийся его заместителем. Соловьев В.А. имел «свежий» опыт работы на станции «Салют-7», проработав на ней в качестве бортинженера основной экспедиции почти полгода и вернувшись на Землю в октябре 1984 г. К тому же, космонавт Соловьев прекрасно знал и новую станцию, так как в составе группы готовился к работе на ОС «Мир». Тогда-то в личной беседе и прозвучало обращение к нему Генерального конструктора Глушко В.П.: «Володечка, надо лететь!» [4]. По рекомендации будущего бортинженера командиром корабля был назначен Леонид Кизим, с которым они вместе работали на «Салют-7» (рис. 1).

Работы было много. Фактически за 2–2,5 месяца до запуска ОС «Мир» необходимо было подготовиться к сложному полёту, и спаянность экипажа имела большое значение. Очень повезло баллистикам, получившим интересное задание — разработать баллистическую схему перелёта. Активное участие в этой работе приняли сотрудники отдела космической баллистики НПО «Энергия» Гаврилов В.П., Сытин О.Г., Антонов Б.М., Ермаков В.Г., Муртазин Р.Ф. Со стороны ЦУП ЦНИИмаш активное участие принимали их коллеги-баллистики Биденко Н.Д, Дзесов Р.А., Колегов Г.А. и Мельников Е.К.

Рис. 1. Экипаж ТПК «Союз Т-15» (слева направо — Соловьёв В.А. и Кизим Л.Д.)

Разработка баллистической схемы

Рассматривались разные баллистические схемы: первоначальная стыковка с ОС «Мир» и последующий перелёт на «Салют-7», или наоборот. Даже в самых смелых фантазиях не рассматривалась схема с двумя перелётами. Дело в том, что запасы топлива ТПК «Союз Т» обеспечивали не более 340 м/с характеристической скорости, причём ~110 м/с должно было уйти на первую стыковку и ~115 м/с — на обеспечение спуска. Помимо этих двух основных операций необходимо было включить и расходы на управление ТПК вокруг центра масс, а это дополнительно требовало ~40 м/с на одну стыковку. Таким образом, собственно расходы на баллистическую схему по перелёту должны были укладываться в бюджет, не превышающий 80 м/с. Впоследствии, в процессе разработки баллистической схемы, появилась надежда уложиться в этот лимит даже при двойном перелёте при условии «экономной» работы экипажа и помощи двигателистов, «обещавших» залить в баки КА «Союз Т» дополнительно 40 кг топлива. Было принято, что первым объектом для посещения должна стать ОС «Мир», так как новую станцию необходимо было дооснастить, проинспектировать и подготовить к дальнейшей длительной эксплуатации. Перелёт на «Салют-7» рассматривался как дополнительная задача, и при необходимости, в случае возникновения нештатной ситуации, экипаж имел возможность досрочно вернуться на Землю, имея за плечами уже частично выполненную работу на станции ОС «Мир». Если бы появилась такая возможность, то обратный перелёт на ОС «Мир» был крайне желателен, так как позволял доставить на новую станцию ряд очень ценной аппаратуры с ОС «Салют-7». Прежде чем начать подробное описание баллистической схемы перелётов, рассмотрим основные нюансы, которые необходимо было учесть при её проектировании.

Идеальный вариант для выполнения перелётов — расположить обе станции на одной орбите в ближайшей окрестности. Тогда, пожалуй, задача перелёта от одной станции к другой представляла бы из себя школьную задачу про автобус, курсирующий из пункта А в пункт Б. На деле же законы небесной механики не позволяют двум объектам находиться на заданном расстоянии в течение долгого периода. Представим себе, что обе станции изначально находятся на одной орбите. Каждая из станций имеет различные баллистические коэффициенты, определяющие аэродинамическое торможение, что со временем приводит к «разлёту» станций от начального положения. При этом станция, оказавшаяся ниже по высоте, будет в своём движении по орбите обгонять другую станцию или «уходить по фазе». Разность по высоте орбит станций с течением времени приведёт также и к расхождению их плоскостей орбит. Это происходит вследствие не-центральности гравитационного поля Земли, приводящей к прецессии орбиты искусственного спутника Земли с наклонением 51,6° и высотой 350 км со скоростью ~4,5 °/сут. И чем ниже эта орбита, тем скорость прецессии выше. Таким образом, начавшийся «разлёт» станций по высоте со временем разведёт их и по плоскостям.

Вот на таком «фоне» взаимного орбитального движения баллистикам необходимо было решить нетривиальную задачу — обеспечить перелёт «Союз Т-15» с минимальными затратами топлива, причём необходимое относительное движение требовалось «поддерживать» в течение четырёх месяцев, начиная от выведения станции «Мир» на орбиту и заканчивая обратным перелётом «Союз Т-15» со станции «Салют-7» на ОС «Мир».

При имеющемся дефиците топлива необходимо стремиться к минимизации затрат на перелёт между станциями, что возможно только при компланарности их орбит. За точку отсчёта — совмещение плоскостей орбит обеих станций — была выбрана дата планируемого выведения «Союз Т-15» — 13 марта 1986 г. Для успешного формирования рабочей орбиты станции «Мир» необходимо было решить задачу относительного расположения трёх КА. Чтобы избежать многовариантности в условиях неопределённости точной даты перелёта, было решено перевести станцию «Салют-7» на орбиту двухсуточной кратности с H ор = 343,5 км с формированием долготы восходящего узла орбиты для сближения ТПК «Союз Т-15» по двухсуточной схеме. Двухсуточная кратность орбиты подразумевает, что каждые двое суток фазовые условия при выведении на орбиту, близкую к орбите ОС «Салют-7», повторяются, т. е. можно планировать резервный старт через каждые двое суток. Учитывая высоту, на которой находилась к тому времени ОС «Салют-7», переход на орбиту двухсуточной кратности был возможен при проведении импульса величиной 1,5 м/с на торможение за 5–6 сут до планируемого выведения ТПК. Станцию ОС «Мир» после её выведения необходимо было перевести на орбиту, коэл-липтичную по отношению к орбите «Салют-7», с высотой 341,8 км и нулевым фазовым рассогласованием между станциями. При таком подходе обеспечивалась допустимая фаза между станцией «Мир» и ТПК «Союз» в момент старта последнего. Коэллиптичность орбит подразумевает равное удаление всех точек орбит друг от друга, что в таком случае гарантирует несоударение станций [5]. Предполагалось также, что нулевое фазовое рассогласование между станциями будет достигнуто в начале марта, т. е. ОС «Салют-7» должна была плавно «проплыть» над станцией «Мир» на расстоянии чуть меньше двух километров. Жаль, что обе станции были в этот момент беспилотными, и зрелище, достойное Голливуда, осталось документально не зафиксированным.

Из-за прецессии различие по высоте орбит в А Н = 1,7 км приводит к суточному относительному смещению узлов орбит станций на величину AQ = 0,00255° [5]. Это означает, что в случае необходимости через 10 сут потребуется проведение корректирующего импульса для совмещения плоскостей величиной порядка 3,5 м/с, и это принималось разработчиками схемы вполне допустимым. Чтобы исключить и эти затраты топлива, т. е. поддерживать необходимую компланарность, предполагалось через определённое время «чередовать» высотное расположение станций, т. е., например, поднять ОС «Мир» над орбитой ОС «Салют-7». В этом случае меняется знак по смещению узлов, и «накопленное» рассогласование между плоскостями начинает сокращаться, обнуляться и уже увеличиваться в противоположную сторону — вплоть до очередной смены высотного расположения станций.

Подготовка орбитальных условий для перелёта от ОС «Мир» к «Салют-7»

Первоначально станцию планировалось запустить 16 февраля 1986 г. [3] накануне XXVII съезда, открывшегося 25 февраля, но из-за замечаний к телеметрическому блоку за несколько секунд до команды «Контакт подъёма» пуск отложили. Предварительный перевод станции «Салют-7» на орбиту двухсуточной кратности способствовал тому, что без изменения намеченной баллистической схемы долговременная пилотируемая ОС «Мир» была выведена со второй попытки 20 февраля на опорную орбиту со средней высотой

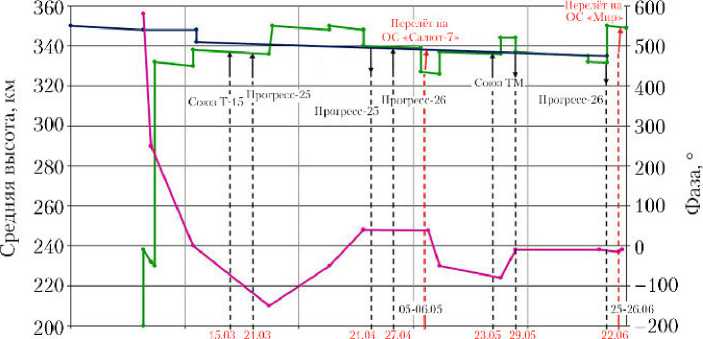

H ср = 236,6 км и наклонением i = 51,6427°. В момент выведения ОС «Мир» станция «Салют-7» находилась на орбите H ср = 347,5 км и i = 51,6489°. Фазовый угол между станциями был выбран равным 580°, т. е. чтобы совместить плоскости орбиты станций, ОС «Мир» должна была выполнить на орбите на один виток больше. За счёт заметной разницы высот орбит это фазовое рассогласование было ликвидировано уже в начале марта (рис. 2).

Первый подъём орбиты ОС «Мир», в соответствии с номинальным планом, был осуществлен 22 февраля в результате проведения четырёх манёвров с переходом на орбиту с H ср = 331,3 км. Затраты характеристической скорости составили 60,5 м/с, и параметры орбиты ОС «Мир» были близки к расчётным. Следующий этап маневрирования заключался в формировании баллистических условий перед выведением ТПК «Союз Т-15». Фактическую коррекцию орбиты удалось осуществить только с четвёртой попытки 7 марта на 240-ом витке полёта ОС «Мир». Это привело к отказу от формирования коэллиптической орбиты, и главной целью манёвров теперь было обеспечение допустимого фазового рассогласования для сближения «Союз Т-15» и выравнивания наклонений орбит станций «Мир» и «Салют-7» с ограничением на величину импульса (А V = 5,5 м/с). При этих условиях средняя высота орбиты ОС «Мир» на дату выведения ТПК составляла только 336 км, т. е. на 6 км ниже ранее планируемой, а сама станция оказалась по фазе на 45° впереди ОС «Салют-7». Несмотря на то, что 8 марта было

февраль март апрель май икни»

Высота ОС «Салют-7» — Высота ОС «Мир» -—Фаза

Рис. 2. Высотно-фазовая стратегия при проведении перелётов ТПК «Союз Т-15»

проведено снижение средней высоты орбиты ОС «Салют-7» на 2,6 км, т. е. она опустилась ниже планируемой высоты двухсуточной кратности, ОС «Мир» продолжала удаляться по фазовому углу со скоростью ~7,5 °/сут. На этом вклад «Салют-7» в реализацию баллистической схемы закончился, так как необходимо было сохранить топливо для будущих операций, и вся нагрузка на формирование нужного профиля

высоты легла на ОС «Мир» и прибы- вающие к ней на разных этапах космические корабли.

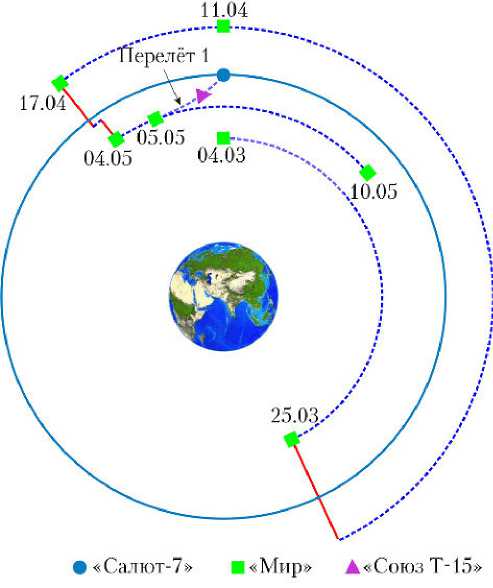

ТПК «Союз Т-15» был выведен на орбиту в срок — 13 марта 1986 г. и 15 марта причалил к переходному отсеку ОС «Мир». К этому времени на станции было уже израсходовано ~500 кг топлива, и для подготовки орбиты ОС «Мир» к перелёту ТПК необходимо было дождаться прихода транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс-25», который 21 марта успешно состыковался с ОС «Мир». Через четверо суток был выполнен первый манёвр. К этому моменту станция «Мир» опережала «Салют-7» на 155° по фазе (см. рис. 2). Целью манёвра было поднять высоту орбиты выше орбиты «Салют-7», чтобы «развернуть» движение ОС «Мир» вспять и к заданной дате перелёта достигнуть фазового рассогласования 21° («Мир» располагается позади «Салют-7»). При этой фазе можно организовать односуточное сближение при минимально возможной прицельной скорости 10 м/с, для чего предварительно необходимо вновь снизить высоту ОС «Мир» до 328 км. Манёвры подъёма, а затем снижения высоты орбиты были проведены вначале с помощью ТГК «Прогресс-25», затратившего на все коррекции ~200 кг топлива и отстыковавшегося 25 апреля, а затем и

«Прогресс-26», состыковавшегося с ОС «Мир» двумя сутками позже.

11 апреля теперь уже ОС «Мир» пролетела над «Салют-7» (фазовый угол (см. рис. 2) был равен нулю) на расстоянии ~7 км, но космонавтам не давали целеуказания для наблюдения, и этот пролёт остался незамеченным.

4 мая 1986 г. был выполнен заклю- чительный манёвр ТГК «Прогресс-26» для формирования условий перелёта, связанных с обеспечением необходимого прицельного вектора, а уже 5 мая в 15 ч 12 мин на 15-ом суточном витке «Союз Т-15» отстыковался от станции и отправился на встречу с «Салют-7». Баллистическая схема сближения ТПК предусматривала два двухимпульсных манёвра, соответственно, на 3-ем и 16-ом суточных витках, и торможение на 2-ом суточном витке. За счёт близости по высоте орбит обеих станций величина импульсов не превышала

1,7 м/с, а сумма всех импульсов составляла ~4,4 м/с. Фактические затраты на движение центра масс не превысили 20 м/с.

Важнейшей особенностью тормозного участка сближения явилось использование ручной методики, до этого времени применявшейся только раз, при выполнении стыковки ТПК «Союз Т-13» с неуправляемой станцией «Салют-7». Фактически, экипаж «Союз Т-15» повторил эту методику, и разница заключалась лишь в том, что положение станции «Салют-7» на момент стыковки было известно более точно. С помощью визуальных наблюдений бортинженер сообщал командиру угловую поправку, которую тот вводил в бортовой цифровой вычислительный комплекс «Союз Т-15», после чего первый тормозной импульс выполнялся в автоматическом режиме [6]. На дальнейшем участке с дальности ~2 км сближение выполнялось в ручном режиме. 6 мая в 19 ч 58 мин «Союз Т-15» успешно причалил к станции «Салют-7». Для понимания взаимной эквилибристики станций до первого перелёта на рис. 3 схематично изображено положение ОС «Мир» относительно «Салют-7» в различные моменты, начиная от первого сближения станций 4 марта 1986 г.

Рис. 3. Относительное положение станций до первого перелёта

Деятельность экипажа на ОС «Салют-7» после перелёта

На станции «Салют-7» космонавты Кизим и Соловьев провели ряд экспериментов (рис. 4) [3]. Но самым главным было, конечно, научное оборудование массой более 1 255 кг. Аппаратура предназначалась для проведения более 200 экспериментов, и одной из важнейших задач стало завершение работ в пристыкованном к ОС модуле «Космос-1686», на котором был установлен уникальный комплекс «Пион-К» с телескопом для наблюдения за объектами на Земле и в атмосфере.

Военно-прикладной оптический комплекс «Пион-К» с лазерно-электронным телескопом (разработки КБ «Фотон» КОМО) предназначался для оптического наблюдения (разведки) с высоким разрешением, а также для выполнения программы «Октант» в интересах системы контроля космического пространства и противоракетной обороны, объектами наблюдения при этом стали специальные цели, отделяемые из пусковых устройств, закреплённых снаружи. Кроме того, наблюдались реальные цели на Земле (эксперимент «Поверхность»), поверхности океана (эксперимент «Зебра») и летающие объекты в атмосфере (эксперимент «Оболочка») [7, 8].

Еще один эксперимент — «Маяк» — был связан с разворачиванием протяжённых ферменных конструкций. За два выхода (ВКД) космонавты развернули ферменную мачту длиной ~12 м. Помимо этого, с внешней поверхности станции была снята советско-французская аппаратура для сбора микрометеоритов, кассеты с образцами полимеров и различных конструкционных материалов, установленные там экипажем Джанибекова и Савиных. Вместо них на внешней поверхности станции был установлен прибор «Микродеформатор», предназначенный для испытания конструкционных материалов в открытом космосе при различных нагрузках. Также во время ВКД проводился эксперимент по сварке в космосе. На «Салют-7» проводились астрофизические, геофизические исследования, биологические и технические эксперименты, съёмки в интересах изучения природных ресурсов Земли, эксперименты по изучению атмосферы и потоков заряженных частиц в околоземном космическом пространстве.

Рис. 4. Космонавты Кизим Л.Д. и Соловьёв В.А. на борту ОС «Салют-7»

По воспоминаниям Соловьева В.А., работы для экипажа на станции «Салют-7» было очень много, и косвенным свидетельством тому был нагруженный научными образцами «под завязку» бытовой отсек корабля, в котором, как «в норе», с трудом нашлось место для сна командиру Л. Кизиму.

Подготовка орбитальных условий для перелёта от станции «Салют-7» к ОС «Мир»

Вскоре после начала выполнения экипажем незавершённых на станции «Салют-7» работ баллистики приступили к подготовке второй части полёта ТПК. Дело в том, что «экономное» управление кораблём «Союз Т-15» на первом «джанибековском» сближении создало предпосылки к обратному перелёту [4]. Было решено поднять орбиту ОС «Мир» с целью остановить её расхождение с «Салют-7», а также подготовить фазовые условия (фазовый угол ~115°) к стыковке с беспилотным кораблём новой серии «Союз ТМ», старт которого был назначен на 21 мая 1986 г. Отметим ещё раз, что успешный полёт этого корабля был крайне важным с точки зрения его сертификации, он открывал перспективы для последующих полётов экипажей на ОС «Мир». Величина манёвра, проведённого 10 мая, составила 8,7 м/с при угле тангажа -46,5°. Импульс был реализован средствами ТГК «Прогресс-26». В результате указанной коррекции станция «Мир» была переведена на орбиту с H ср = 337,4 км и находилась в это время по угловой дальности на 50° впереди «Салют-7», средняя высота орбиты которой была близка и составляла H ср = 338,3 км (см. рис. 2).

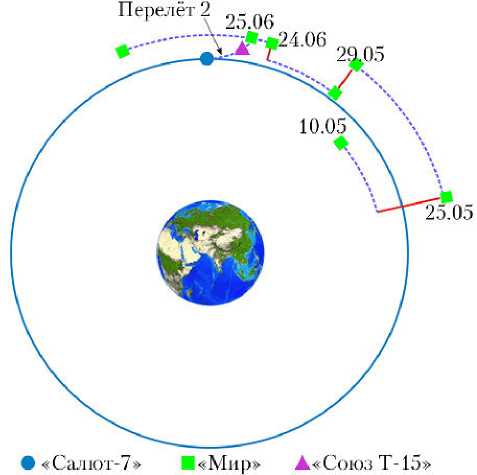

23 мая 1986 г. беспилотный «Союз ТМ» причалил к переходному отсеку станции «Мир», 25 мая он выполнил тестовую коррекцию и затем 30 мая — фазирующий манёвр перед возможным перелётом корабля «Союз Т-15». Двумя корректирующими импульсами с суммарной величиной 7,6 м/с ОС «Мир» была переведена на орбиту с H ср = 349,2 км, т. е. почти на 12 км выше станции «Салют-7». После достижения 29 мая фазового угла ~20° «Союз ТМ» выполнил импульс величиной 7 м/с «на торможение» для стабилизации фазы на достигнутом значении. ОС «Мир» теперь находилась впереди «Салют-7», что было необходимо для организации перелёта с подходом «снизу». После импульса обе станции оказались на одной высоте H ср = 337 км. Выполнив эту работу, через два витка после проведения коррекции «Союз ТМ» отстыковался от ОС «Мир», затратив в общей сложности на маневрирование станцией 180 кг топлива, оставляя ОС «Мир» в медленном дрейфе со скоростью 0,3 °/сут в сторону сближения с ОС «Салют-7». Вот так ТПК «Союз ТМ» «посетил» ОС «Мир» в отсутствие «хозяев» станции, находящихся «в разъездах»!

Плановая работа на «Салют-7» должна была закончиться к концу июня 1986 г. На 25–26 июня было запланировано возвращение на станцию ОС «Мир». Заключительная фаза подготовки к перелёту началась 18 июня с коррекции углового положения ОС «Мир». На дату проведения коррекции фазовое рассогласование между станциями составляло ~16,5° (ОС «Мир» была впереди). Необходимо было к 24 июня, дате формирования прицельного вектора, обеспечивающего условия автономного наведения, увеличить угловую дальность ОС «Мир» до ~32°. Указанное условие выполнялось за счёт торможения на величину импульса 1,76 м/с. Коррекция была проведена ТГК «Прогресс-26», который находился в составе ОС «Мир» до 22 июня. Всего на формирование орбиты станции «Мир» ТГК «Прогресс-26» затратил ~220 кг топлива.

Заключительный манёвр для формирования прицельного вектора при перелёте выполнялся 24 июня собственными двигателями ОС «Мир» за сутки до отлёта «Союз Т-15» от ОС «Салют-7».

Однако, не обошлось без замечаний — вместо А V = 8,3 м/с отработал импульс величиной всего 0,9 м/с. Доработка импульса осуществлялась по резервной схеме через пять витков. После реализации заключительного манёвра ОС «Салют-7» находилась на внутренней, по отношению к ОС «Мир», орбите, обеспечивая условия сближения для КА «Союз Т-15» — подлёт «снизу» и «сзади». На этом совместное относительное движение станций перестанет поддерживаться. Задача баллистиков выполнена, и каждая из станций начнёт летать по своему плану. Но это, как говорится, была уже другая история!

«Союз Т-15» отстыковался от станции «Салют-7» 25 июня 1986 г. в 17 ч 58 мин при фазовом угле между станциями ~23°, т. е. баллистические условия были схожи с первым перелётом, а также предусматривались два двухимпульс-ных манёвра, соответственно, на 3-ем и 16-ом суточных витках с торможением на 2-ом суточном витке. За счёт близости по высоте орбит обоих объектов величина импульсов не превышала 2,2 м/с, а сумма всех импульсов составила ~6,5 м/с. Фактические затраты на движение центра масс на втором перелёте также не превысили 20 м/с.

Сложной была расстыковка со станцией, которая будто «чувствовала», что это был уже не крайний, как говорят космонавты, а последний экипаж на «Салют-7». По воспоминаниям Соловьёва В.А.: «Мы долго не могли расстыковаться, не отпускала нас станция — не проходила команда на разделение!». Экипаж уже готовился, в случае указания с Земли, расстыковаться нештатно, за счёт подрыва пиропатронов стыковочного механизма. К счастью, всё обошлось — «всё-таки команда прошла, станция смилостивилась и отпустила нас!» [4].

После автономного наведения с использованием радиосистемы «Игла» 26 июня 1986 г. в 22 ч 47 мин «Союз Т-15» причалил к станции «Мир». На рис. 5 схематично изображено положение ОС «Мир» относительно «Салют-7» в различные временные моменты вплоть до второго перелёта.

В дальнейшем экипаж «Союз Т-15» проработал на ОС «Мир» ещё 20 дней и возвратился на Землю 16 июля 1986 г., проведя в космосе чуть более четырёх месяцев.

Рис. 5. Относительное положение станций до второго перелёта

Подведём итоги этого космического путешествия. Затраты характеристической

скорости V х ТПК «Союз Т-15» на движение центра масс ~40 м/с, на управление вокруг центра масс ~60 м/с, что соответствует ~300 кг топлива. Затраты V х на формирование необходимого относительного движения обеих станций потребовало ~66 м/с, что в пересчёте на топливо составило ~745 кг, из них 600 кг — от кораблей «Прогресс-25», «Прогресс-26» и «Союз ТМ». Вклад обеих станций по затратам топлива ~145 кг. На реализацию баллистической схемы перелётов потребовалось выполнение 11 импульсов. Итоговые затраты топлива на все перелёты с учётом затрат топлива «Союз Т-15» составили ~1 050 кг. В таблице для заинтересованных читателей представлены все манёвры, выполненные в рамках баллистической схемы перелётов вместе с оскули-рующими элементами орбит «Салют-7» и ОС «Мир», любезно предоставленные баллистической службой ЦУП ЦНИИмаш.

Манёвры, выполненные для реализации баллистической схемы перелётов ТПК «Союз Т-15» между орбитальными станциями «Мир» и «Салют-7» в марте–июне 1986 г.

|

Дата Средства |

07.03. 1986 г. |

08.03. 1986 г. |

25.03. 1986 г. |

08.04. 1986 г. |

17.04. 1986 г. |

04.05. 1986 г. |

06.05. 1986 г. |

10.05. 1986 г. |

25.05. 1986 г. |

29.05. 1986 г. |

18.06. 1986 г. |

24.06. 1986 г. |

26.06. 1986 г. |

|

Импульс, м/с; курс; тангаж, ° |

|||||||||||||

|

ОС «Мир» |

5,5; 38; 0 |

10,03; 12,9; 19,7 |

|||||||||||

|

ОС «Салют-7» |

1,7; 180; 0 |

||||||||||||

|

«Прогресс-25» (ОС «Мир») |

7,4; 0; 0 |

1,7; 43,4; 0 |

6,48; 189; 36 |

||||||||||

|

«Прогресс-26» (ОС «Мир») |

8,24; 188,5; –32,3 |

8,7; 0; –46,5 |

1,76; 180; 2,5 |

||||||||||

|

«Союз Т-15» (сближение) |

|4,36| |

|6,51| |

|||||||||||

|

«Союз ТМ» (ОС «Мир») |

7,6; 15; 3 |

7,0; 180; –4,4 |

|||||||||||

|

Параметры орбит |

|||||||||||||

|

Виток |

240 |

22 389 |

533 |

751 |

890 |

1 164 |

855 |

1 257 |

1 496 |

1 554 |

1 878 |

1 976 |

1 662 |

|

Т др , мин (период) |

91,2207 |

91,3476 |

91,4404 |

91,4652 |

91,2846 |

91,0311 |

90,9071 |

91,2245 |

91,4653 |

91,2164 |

91,1245 |

91,4594 |

91,1006 |

|

а , км (полуось) |

6 722,13 |

6 728,45 |

6 732,94 |

6 734,11 |

6 725,26 |

6 712,82 |

6 706,86 |

6 722,27 |

6 734,11 |

6 722,02 |

6 717,39 |

6 733,82 |

6 716,35 |

|

е (эксцентриситет) |

0,0013 |

0,0010 |

0,0026 |

0,0028 |

0,0017 |

0,0032 |

0,0035 |

0,0016 |

0,0026 |

0,0007 |

0,0010 |

0,0017 |

0,0018 |

|

ш, ° (положение перигея) |

160 |

8 |

8 |

33 |

20 |

140 |

138 |

156 |

32 |

172 |

170 |

228 |

168 |

|

i , (наклонение) |

51,6442 |

51,6463 |

51,6456 |

51,6408 |

51,6408 |

51,6349 |

51,6451 |

51,6346 |

51,6457 |

51,6474 |

51,6407 |

51,6393 |

51,6410 |

|

Q, °(узел) |

42,52 |

34,02 |

306,64 |

235,55 |

190,24 |

100,68 |

89,85 |

70,15 |

351,97 |

333,07 |

227,06 |

194,94 |

185,84 |

|

H min , км |

333,70 |

344,13 |

337,62 |

340,76 |

337,53 |

313,65 |

304,21 |

332,94 |

342,01 |

335,02 |

332,66 |

343,89 |

331,23 |

|

H max , км |

358,38 |

359,11 |

368,08 |

377,13 |

361,10 |

362,00 |

358,60 |

360,49 |

375,96 |

352,98 |

349,12 |

372,59 |

349,13 |

Заключение

До настоящего времени выполненный ТПК «Союз Т-15» перелёт между двумя орбитальными станциями — «Мир» и «Салют-7» — остаётся единственным в практике пилотируемых космических полётов. Однако интересно отметить, что вопрос об осуществлении подобного перелёта рассматривался после запуска функционально-грузового блока — первого модуля МКС, выведенного на орбиту с тем же наклонением, что и у ОС «Мир», но с разнесением восходящих узлов орбит на 165° для обеспечения возможности последовательного управления двумя станциями. Постепенно, из-за разницы прецессий, плоскости орбит начали сходиться. Теоретически могла появиться возможность аналогичного перелёта в момент их полного совмещения. Однако воплотить эту идею в жизнь не удалось: расчёты показали, что для полного совмещения плоскостей орбит требуется не менее полутора лет, а возможность продления функционирования ОС «Мир» отсутствовала (станция была затоплена 23 марта 2001 г.).

В будущем полученный опыт может пригодиться, например, при размещении на одной орбите вместе с пилотируемой ОС нескольких свободнолетающих модулей, требующих периодической инспекции для сбора с них полученной научной информации или даже промышленных образцов (концепция «станция–облако» [9]). Возможна также сборка вблизи ОС модулей экспедиционного корабля перед отправкой к Луне, Марсу и даже в дальний космос. В качестве примера будущих перелётов можно рассматривать и непосредственный перелёт от ОС на окололунную орбитальную станцию и обратно, или даже напрямую на Лунную базу, как предлагается в проекте «Рывок» [10].

В заключение авторы статьи приносят искреннюю благодарность ветеранам РКК «Энергия», любезно поделившимся своими воспоминаниями об этом полёте: Зеленщикову Н.И., Григорьеву Ю.И., Дегтяренко Г.Н., Жуку Е.И. и Павлову В.Н.

Список литературы Хроника необыкновенного космического путешествия (баллистический анализ полёта ТПК "Союз Т-15")

- Мировая пилотируемая космонавтика. История. Техника. Люди / Под ред. Батурина Ю.М. М.: РТ Софт, 2005. 747 с.

- Murtazin R, Sevastiyanov N., Chudinov N. Fast rendezvous profile evolution: From ISS to lunar station // Acta Astronautica. 2020. № 173. 139-144.

- Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королёва. 1946-1996 гг. / Под ред. Семёнова Ю.П. М.: РКК "Энергия", 1996. 674 с.

- Ильин А., Лындин В. ОС "Мир" -"Салют-7" и обратно. К 25-летию первого межорбитального перелёта // Новости космонавтики. 2011. № 8. С. 8-11.

- Аппазов Р.Ф., Сытин О.Г. Методы проектирования траекторий носителей и спутников Земли. М.: Наука, 1987. 435 с.

- Красильников А. Владимир Бранец: "На "Союзе Т-8" мы оказались не готовы к отказу "Иглы" // Новости космонавтики. 2013. № 6. С. 70-71.

- 25 лет со дня запуска секретного космического корабля ТКС под именем "Космос-1686" / Интернет-издание "Полит.ру", 27 сентября 2010. Режим доступа: https://rn.polit.ru/news/2010/09/27/tks_1686/ (дата обращения 03.02.2021 г.).

- Мишин О. Орбитальные станции "Салют" / Интернет-ресурс, 19 апреля 2011 г. Режим доступа: http://www.live journal.com /go.bmlj ournal = oleg_mishin&itemid= 199235&dirnext (дата обращения 03.02.2021 г.).

- Феоктистов К.П. Космонавтика без фанфар и амбиций. М.: Знание, 1991. 64 с. (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Космонавтика, астрономия", № 4).

- Муртазин Р.Ф. Транспортная космическая система "Рывок-2" для доставки экипажа на лунную базу // Полёт. 2020. № 8. С. 3-9.