Хронобиологические особенности функций дыхания у высококвалифицированных спортсменок разного возраста

Автор: Погодина С.В., Алексанянц Г.Д.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 3, 2017 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14264103

IDR: 14264103 | УДК: 12.621.31-055.2:796.015.6

Текст статьи Хронобиологические особенности функций дыхания у высококвалифицированных спортсменок разного возраста

Введение. Мониторинг системы дыхания у высококвалифицированных спортсменок в разные периоды менструального цикла продиктован необходимостью в достижении адекватного метаболическому запросу энергообеспечения мышечной деятельности, что происходит за счет высокой эффективности функций вентиляции и газообмена [1, 4]. Однако вопросу влияния фактора фазы менструального цикла (МЦ) на дыхательные функции спортсменок посвящено ограниченное количество работ [9], также имеются данные, которые свидетельствуют о незначительных изменениях в системе дыхания в разные периоды МЦ [8]. Тем не менее, для периодических изменений в функциональном состоянии системы дыхания спортсменок имеются достаточные теоретические предпосылки. Большое значение в формировании периодических изменений функционального состояния основных систем женского организма придается особенностям нейровегетативной регуляции МЦ [7, 12]. Многочисленными авторами показано, что в течение МЦ имеют место периоды с преобладанием активности симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы [11]. Установлено, что показатели вегетативной нервной системы тесно коррелируют с дыхательными параметрами [3, 6], в связи с чем сдвиги вегетативного баланса формируют изменения реактивных ответов системы дыхания на стимулы различной природы [4, 13, 14]. Таким образом, можно предположить, что в определенные периоды МЦ вентиляторные реакции на физические воздействия будут различаться, что позволит выявить хронобиологические особенности дыхательных функций у высококвалифицированных спортсменок. В свою очередь дифференциация возрастных особенностей регуляции МЦ расставит акценты на его конкретных периодах с функциональными сдвигами в системе дыхания у высококвалифицированных спортсменок разного возраста.

Целью работы явилось выявление хронобиологических особенностей дыхательных функций у высококвалифицированных спортсменок разного возраста.

Методы. Исследование проведено в возрастных группах профессиональных высококвалифицированных спортсменок, тренирующихся в видах спорта с преимущественным развитием аэробной выносливости (длинные дистанции спортивного плавания, легкой атлетики и велоспорта). Группу с овариальноменструальным циклом (ОМЦ) составили спортсменки 16-26 лет (n=30), группу с ановуляторным менструальным циклом (АМЦ) составили спортсменки 37-45 лет (n=18). Продолжительность МЦ – 28-32 дня. Изучение исследуемых показателей осуществлялось в разные периоды МЦ: за менструальный период принимали 1-2 день от начала МЦ, постменструальный – 8-9 день, овуляторный – 13-16 день, постовуляторный – 2022 день, предменструальный – 26-27 день. Исследование функций системы внешнего дыхания проводили спиропневмотахометрическим методом с помощью спирометра SPIROBANK G (производство Италия). В качестве исследуемых показателей вентиляции использовали: объем легочной вентиляции (VE, л), дыхательный объем (VT, мл), частоту дыхания (fT, мин-1). Все объ-

ёмные показатели приведены к условиям BTPS. Определение газового состава выдыхаемого воздуха проводили с использованием оптико-акустического газоанализатора двуокиси углерода Кедр-1А (Россия) и термохимического газосигнализатора кислорода «Щит-3» (Украина). Изучали следующие показатели: напряжение кислорода в выдыхаемом воздухе (РЕО2, мм рт. ст.), напряжение двуокиси углерода в выдыхаемом воздухе (РЕСО2, мм рт. ст.), скорость потребления кислорода (VO2, мл/мин), скорость выделения двуокиси углерода (VCO2, мл/мин), газообменное отношение (VCO2/VO2, усл. ед.), вентиляторный эквивалент кислорода (ВЭО2, усл. ед.), вентиляторный эквивалент двуокиси углерода (ВЭСО2, усл. ед.), кислородную стоимость дыхательного цикла (VO2/f, мл/мин/цик). Все газообменные показатели приведены к условиям STPD. В серии исследований вегетативной нервной регуляции использовали технологию вариабельности сердечного ритма (ВСР) [2] с помощью восьмиканального тетраполярного реографа РЕОКОМ Стандарт (производство ХАИ-МЕДИКА, Украина). Для анализа волновой структуры ритма сердца применяли спектральный анализ, в котором определяли мощность трех видов волн разной частотной характеристики: HF (мс-2) – с высокочастотными колебаниями в границах от 0,15 до 0,4 Гц, LF (мс-2), низкочастотными колебаниями в границах от 0,04 до 0,15 Гц и VLF (мс-2) – с колебаниями очень низкой частоты в границах от 0 до 0,04 Гц. В качестве функциональной нагрузочной пробы использовали условия стандартного велоэргометрического теста ступенчато-возрастающей нагрузки с выполнением не менее 5 минут физической работы в следующих режимах (W): аэробный W1 - 50 Вт, ЧСС - 130-140 уд/ мин), анаэробно-аэробный (W2 - 150-220 Вт, ЧСС - 170185 уд/мин). Полученный цифровой материал обрабатывали на персональном компьютере, используя программу STATISTICA 10.0. Проверка соответствия распределения статистических данных закону нормального распределения проводили с помощью критерия Шапиро-Уилка. Статистическую обработку материала осуществляли путем вычисления среднего значения исследуемых величин и ошибки среднего арифметического. Статистически значимые различия между выборками определяли с помощью t-критерия Стьюдента, значимыми различия считали при р<0,05.

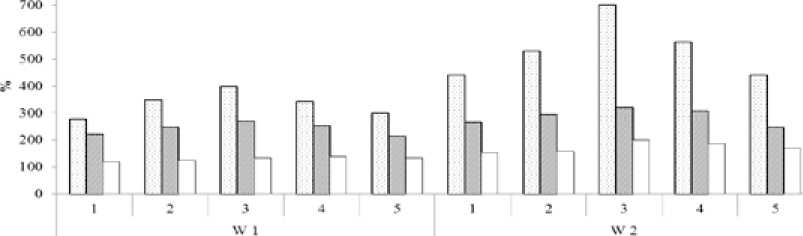

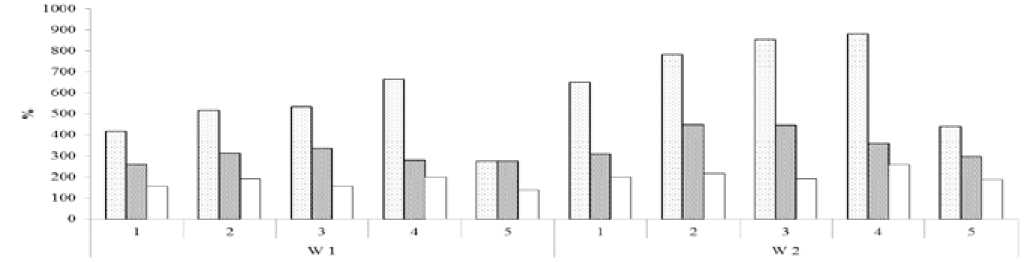

Результаты. В условиях выполнения пороговых режимов работы у спортсменок с ОМЦ установлены фазовый овуляторный сдвиг в сторону усиления легочной вентиляции и интенсивности газообменных процессов, повышения VО2 в дыхательном цикле, формирование условий для напряжения кислородного режима, что в большей степени проявлялось при работе в анаэробно-аэробном режиме. Так, наибольший прирост величины показателя VЕ (699,72±12,04 %, р<0,05) регистрировали в период овуляции. Наименьший прирост VЕ от исходного состояния покоя выявляли в менструальном и предменструальном периодах (соответственно 441,22±10,32 % и 440,48±12,05

SOO

OVE. гмин-l OVT. мл □ IT. мин-1

О VCO2. .мл мин-1 □ VO2. мл млн-1 г VCC№ V< >2

Рис. 1 Изменения параметров вентиляции и газообмена у высококвалифицированных спортсменок в разные периоды ОМЦ при выполнении пороговых режимов нагрузки (изменения выражены в % от исходного уровня, принятого за 100 %) Примечание – W1 - аэробный режим; W2 – анаэробно-аэробный режим;

1 – 1-3 день, 2 – 8-9 день, 3 – 13-16 день, 4 – 20-22 день, 5 – 26-27 день от начала ОМЦ.

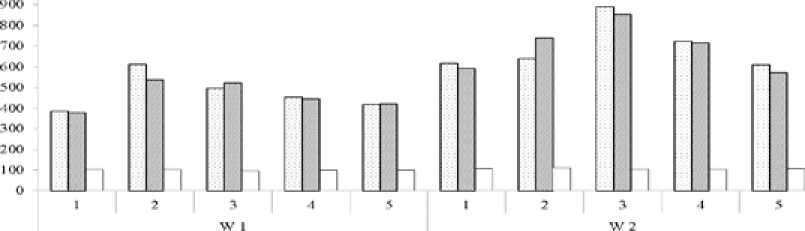

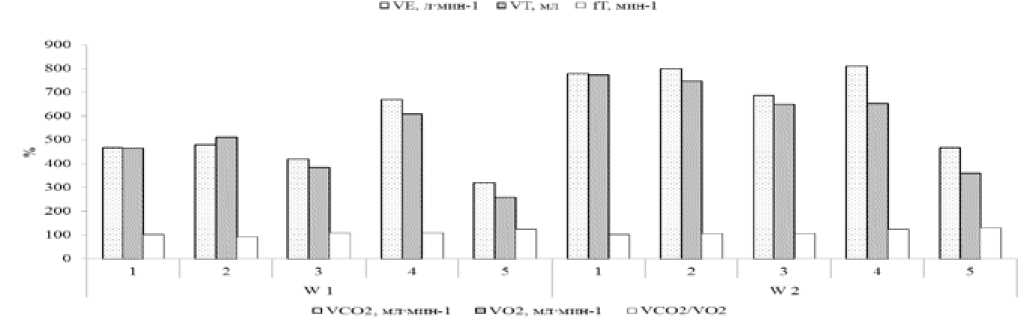

%, р<0,05). Аналогичная тенденция имела место в отношении показателей VТ и fТ, то есть наибольший их прирост отмечали в период овуляции, а наименьший – в менструальном и предменструальном периодах (рисунок 1). При анализе параметров газообмена установлена наибольшая степень прироста VО2 в период овуляции (свыше 850 %). В постменструальном периоде, то есть с 8 по 9 день от начала ОМЦ, показана сравнительно низкая интенсивность элиминации VCО2 (2398,39±15,12 мл∙мин-1, p<0,05), что способствует удержанию оптимальных величин двуокиси углерода в организме. На рисунке 2 показано, что при данных условиях газового режима вентиляторные эквиваленты в постменструальном периоде поддерживаются на оптимальном стабильном уровне, а энергетическая стоимость дыхания снижается (VO2/f = 80,13±1,14 мл/мин/цикл, p<0,05).

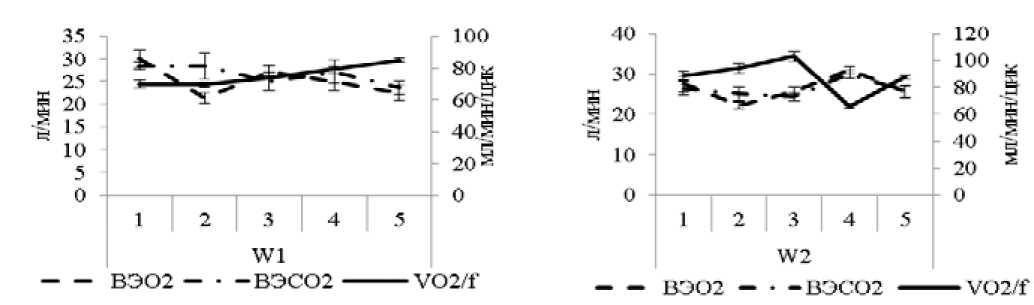

В возрастной группе спортсменок с АМЦ отмечено усиление вентиляции и газообменных процессов в постовуляторном периоде, то есть с 20 по 22 день (рисунок 3). Так, в данном периоде АМЦ в условиях аэробного режима работы прирост VЕ составил 662,19±16,87 %, р<0,01, тогда как наименьший прирост этого показателя отмечали в предменструальном периоде, а именно с 26 по 27 день (276,27±10,52 %, р<0,01).

Аналогичная тенденция имела место и при условии работы в анаэробно-аэробном режиме, когда наибольший прирост VЕ выявляли в постовуляторном перио- де (880,14±15,21 %, р<0,01), а наименьший - в предменструальном периоде (439,07±13,05 %, р<0,05). Также в постовуляторном периоде выявлен наибольший прирост показателя VСО2, который в условиях аэробного режима работы составил 669,69±18,13 %, р<0,05, а в условиях анаэробно-аэробного режима - 809,45±16,03 %, р<0,05. Необходимо отметить, что наибольший прирост VCO2 в постовуляторном периоде регистрировали на фоне наименьших значений этого показателя (VСО2 = 2102,16±10,37 мл·мин-1). В данном случае реактивность дыхательной системы на нагрузку при условии сравнительно низкой элиминации СО2 была высокая.

Если учесть, что в период ОМЦ (с 8 по 9 день) со сниженной элиминацией СО2 у спортсменок 1626 лет высокой реактивности дыхания не наблюдается, то становится очевидным, что у спортсменок 37-45 лет усиление вентиляторных реакций во время нагрузки в периодах АМЦ со сравнительно низкой величиной VСО2 (с 20 по 22 день) говорит о снижении порога дыхательной реакции. При этом в период с 20 по 22 день от начала АМЦ отмечается выраженное падение эффективности дыхательных паттернов – наибольший прирост показателя fT до 36 цикл/мин-1 (р<0,05) и значительное повышение вентиляторных эквивалентов ВЭО2 и ВЭCO2 (соответственно 31,95±0,87 и 29,92±1,08, р<0,05) (рисунок 4). В свою очередь наименьший прирост VCO2 наблюда-

Рис. 2 Изменения величин вентиляционных эквивалентов (ВЭО2 и ВЭСО2) и кислородной стоимости дыхательного цикла (VO2/f), (x±Sx) у высококвалифицированных спортсменок в разные периоды ОМЦ при выполнении пороговых режимов нагрузки (изменения выражены в % от исходного уровня, принятого за 100 %)

Рис. 3 Особенности изменения параметров вентиляции и газообмена у высококвалифицированных спортсменок в динамике АМЦ в различных пороговых режимах нагрузки (изменения выражены в % от исходного уровня, принятого за 100 %).

Рис. 4 Особенности изменения величин вентиляционных эквивалентов (ВЭО2 и ВЭСО2) и кислородной стоимости дыхательного цикла (VO2/f), (x±Sx) у высококвалифицированных спортсменок с АМЦ (изменения выражены в % от исходного уровня, принятого за 100%).

При анализе взаимосвязей вентиляторных параметров VЕ, VТ и параметра мощности LF-волн у спортсменок с АМЦ выявлено повышение значений коэффициентов корреляции (r) между данными показателями в менструальном, постменструальном и овуляторном периодах и изменение знака r на отрицательный в период с 20 по 22 день. При этом в данный период между параметрами VЕ, VТ и показателем мощности НF-волн установлена отрицательная корреляционная взаимосвязь. Аналогичная тенденция отмечена и в отношении взаимосвязи между показателями VO2 и мощности LF-волн, а также VСO2 и мощности НF-волн (знак r изменяется на отрицательный в период с 20 по 22 день (r=-0,87). Изменение знака r в период с 20 по 22 день говорит о перестройке регуляторных влияний и об обусловленных этим функциональных изменениях в системе дыхания, в частности, о снижении элиминации СО2 и о сравнительно высоком вентиляторном ответе на высокоинтенсивную нагрузку.

Выводы.

Особенности регуляторных нервных влияний в определенные периоды ОМЦ и АМЦ формируют у спортсменок разного возраста условия для изменения вентиляторной и газообменной функций.

Усиление вентиляторной и газообменной функций у спортсменок 16-26 лет в овуляторный период соотносится с усилением симпатического тонуса. Периоды снижения элиминации СО2 соотносятся с повышением парасимпатического тонуса, что у спортсменок 16-26 лет приходится на постменструальный период, а у спортсменок 37-45 лет - на период с 20 по 22 день АМЦ. Снижение порога вентиляторной реакции у спортсменок 37-45 лет повышает реактивность системы дыхания в период АМЦ со сравнительно низкой элиминацией СО2.

Статистически значимые корреляционные взаи- мосвязи между параметрами дыхательных функций и показателями вегетативной регуляции указывают на однонаправленное влияние вегетативной нервной системы на дыхательную.

Список литературы Хронобиологические особенности функций дыхания у высококвалифицированных спортсменок разного возраста

- Алексанянц Г. Д. Интегративная оценка регуляторно-адаптивных возможностей женского организма в спортивной медицине/Г. Д. Алексанянц, В. М. Покровский, И. И. Куценко//Теория и практика физической культуры. -2009. -№ 7. -С. 7-11.

- Баевский Р. M. Вариабельность сердечного ритма: Теоретические аспекты и возможности клинического применения/Р. М. Баевский//Ультразвуковая и функциональная диагностика. -2001. -№ 3. -C. 108-127.

- Бреслав И. С. Регуляция дыхания/И. С. Бреслав, В. Д. Глебовский. -Л.: Наука. -1981. -280 с.

- Гришин О. В. Вариабельность легочного газообмена и дыхательного ритма/О. В. Гришин, В. Г. Гришин, Ю. В. Коваленко//Физиология человека. -2012. -Т. 38. -№ 2. -С. 87-93.

- Иорданская Ф. А. Мужчина и женщина в спорте высших достижений (проблемы полового диморфизма)/Ф. А. Иорданская. -М.: Советский спорт, 2012. -256 с.

- Козырев О.А. Использование математического анализа ритма дыхания для определения вегетативного тонуса/О.А. Козырев, Р.С. Богачев//Вестник аритмологии. -1999. -№ 11. -С. 23-25.

- Мейгал А. Ю. Нелинейные параметры кардиоинтервалограммы женщины в зависимости от сезона года и фазы менструального цикла/А. Ю. Мейгал, Н. В. Воронова, Л. Е. Елаева, Г. И. Кузьмина//Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Медико-биологические науки. -2015. -№ 3. -С. 14-22.

- Похоленчук Ю. Т. Современный женский спорт/Ю. Т. Похоленчук, Н. В. Свечникова. -К.: Здоров'я, 1987. -192 с.

- Шахлина Л. Я. Г. Медико-биологические основы спортивной тренировки женщин/Шахлина Л.Я.-Г. -Киев: Наукова думка, 2001. -326 с.

- Carter J. R. Effects of the menstrual cycle on sympathetic neural responses to mental stress in humans/J. R. Carter, J. E. Lawrence//J. Physiol.

- Cole L. A. The normal variabilities of the menstrual cycle/L. A. Cole, D. G. Ladner, F. W. Byrn//Fertil. Steril. ⎯ 2009. ⎯ Vol. 91. ⎯ Р. 522⎯527.

- Creinin M. D. How regular is regular? An analysis of menstrual cycle regularity/M. D. Creinin, S. Keverline, L. A. Meyn//Contraception. ⎯ 2004. ⎯ Vol. 70. ⎯ 289⎯292.

- Grishin O.V. The variability of pulmonary gas exchange and respiratory pattern/O. V. Grishin, Y. V. Kovalenko, V. G. Grishin//Human Physiology. -2012. -Vol. 38, № 2. -С. 194-199.

- Goldberger J. J. Assessment of parasympathetic reactivation after exercise/J. J. Goldberger, F. Kiet Le, M. Lahiri //Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. -2006. -Vol. 290. -Р. H2446-H2452.