Хронология алакульской культуры (новые материалы к дискуссии)

Автор: Епимахов А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 270, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья рассматривает проблемы радиоуглеродной хронологии одной из ключевых археологических культур андроновской общности позднего бронзового века. Целью работы является создание надежных оснований для алакульской хронологии на примере Южного Зауралья как ключевого региона становления традиций, зоны взаимодействия с другими культурами. Вводятся в оборот новые результаты датирования (могильник Алксандро-Невский-1), проведено статистическое обобщение датировок последних лет, сравнение хронологии лесостепных и степных алакульских памятников. В статье использованы только AMS-даты (34), полученные из надежного контекста. Материал для анализа: кости человека (18), животных (11) и дерево (5). Обобщение серии позволило сформировать границы интервала - XIX-XVI вв. до н. э. Сравнение локальных вариантов культуры зафиксировало хронологический приоритет степных памятников. Ранняя часть алакульских дат близка датам петровской культуры, а федоровский интервал моложе алакульского при наличии большого периода сосуществования.

Южное зауралье, бронзовый век, алакульская культура, радиоуглеродное датирование, статистический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/143180588

IDR: 143180588 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.270.171-186

Текст научной статьи Хронология алакульской культуры (новые материалы к дискуссии)

Андроновская общность культур позднего бронзового века, занимая огромные пространства степной и лесостепной Евразии, остается с момента выделения (точнее, объединения) характерной группы памятников предметом многочисленных споров. Последний по времени историографический обзор

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 20-18-00402 «Миграции человеческих коллективов и индивидуальная мобильность в рамках мультидисциплинарного анализа археологической информации (бронзовый век Южного Урала)».

С. А. Григорьева ( Grigoriev , 2021) посвящен в значительной степени накопленным противоречиям и поиску возможностей выхода из тупикового состояния проблем соотношения разных культурных традиций в рамках общности. В этой связи автор этих строк не намерен повторять уже сделанное коллегами, а ограничится одним из ключевых аспектов темы – хронологическим. Предшествующие работы по алакульской хронологии ( Григорьев , 2016; Епимахов , 2016 и др.) констатировали маловнятную картину, причины которой ясны лишь отчасти.

Радиоуглеродная хронология данной культуры оказалась одним из наиболее слабых звеньев во многих построениях, хотя усилия по изменению ситуации предпринимались неоднократно, в том числе и путем формирования серий датировок для одного памятника ( Матвеев , 1998). Среди возможных путей продвижения вперед обычно упоминается накопление новых анализов (здесь приходится сделать оговорку о желательности использования новых материалов из надежного контекста в целях минимизации рисков искажения при хранении и пр.), а также построение самостоятельных шкал не для культуры в целом, а для локальных вариантов, в нашем случае степного и лесостепного. Это разделение базируется на современных представлениях о ландшафтных зонах, хотя имели место колебания климата ( Stobbe et al ., 2016; 2021, и др.), не говоря уже об условности граница между южной лесостепью и северной степью в Зауралье с учетом больших массивов реликтовых и ленточных боров на территории последней ( Левит , 2005. С. 70–75).

Задача настоящей работы – введение в оборот новых данных, оценка их достоверности в рамках ранее полученных серий путем использования статистических процедур и байесовского моделирования.

Исходные данные

В предыдущих работах, цитированных выше, были использованы 56 ала-кульских дат, происходящих из 15 археологических памятников. Подавляющее большинство анализов было выполнено с использованием образцов дерева, лишь одна шестая по костям животных и человека. Если причины общего удрев-нения серии еще могут быть объяснены эффектом «старого дерева», то большой разброс датировок даже в пределах одного комплекса остается загадкой. Отметим дополнительно, что три четверти результатов связано с лесостепной зоной, где расположен и эпонимный могильник. Наконец, лишь пятая часть дат выполнена в ускорительных технологиях.

Новые данные, полученные в последние годы, существенно меняют общую картину (табл. 1)2. Приращение за единственным исключением (поселение

Мочище) произошло за счет AMS-дат (их количество достигло 34 из 84). Погребальным памятникам было отдано предпочтение в связи с более надежной культурной атрибуцией конкретных образцов. Однако даже погребения далеко не всегда могут быть с легкостью идентифицированы по наиболее массовому материалу – керамике. В первую очередь это касается соотношения петровских и алакульских черт в конкретном сосуде. Есть также большая группа памятников, сочетающих в разных пропорциях алакульские черты с федоровскими или срубными. По-прежнему численно преобладают лесостепные памятники, степные составляют всего треть без учета пяти датировок из могильников в районе с. Степное на реке Уй, считающейся условной границей степи и лесостепи.

Таблица 1. Радиоуглеродные даты алакульской культуры Южного Зауралья

|

Памятник |

Комплекс |

Индекс |

Материал |

Конвенц. дата |

Источник |

|

Алакуль, мог. |

к. 14, п.1 |

Poz-96700 |

кость чел. |

3305 ± 35 |

Schreiber , 2021 |

|

« » |

к. 14, п. 14 |

Poz-96702 |

« » |

3340 ± 35 |

« » |

|

« » |

« » |

Poz-96703 |

кость жив. |

3435 ± 35 |

« » |

|

« » |

к. 55, п. 6 |

Poz-96704 |

кость чел. |

3395 ± 35 |

« » |

|

« » |

к. 55, п. 7 |

Poz-96706 |

« » |

3380 ± 30 |

« » |

|

« » |

« » |

Poz-96707 |

кость жив. |

3445 ± 35 |

« » |

|

Александро-Невский-1, мог. |

к. 2, я. 5 |

IGAN AMS -9088 |

кость чел. |

3500 ± 30 |

Неопубликован. |

|

« » |

к. 2, п. 9 |

IGAN AMS -9089 |

« » |

3470 ± 30 |

« » |

|

« » |

к. 3, п. 2 |

IGANAMS-9090 |

« » |

3505 ± 25 |

« » |

|

Кулевчи VI, мог. |

к. 4, п. 31 |

OxA-12527 |

« » |

3542 ± 30 |

Hanks et al. , 2007 |

|

« » |

к. 5, п. 3 |

OxA-12528 |

« » |

3457 ± 30 |

« » |

|

Лисаковский IV, мог. |

к. 1 |

AA-78391 |

дерево |

3437 ± 39 |

Панюшкина , 2013 |

|

Лисаковский III, мог. |

соор. 7 |

AA-78378 |

« » |

3434 ± 40 |

« » |

|

« » |

соор. 2 |

AA-78389 |

« » |

3414 ± 40 |

« » |

|

Лисаковский I, мог. |

к. 3 |

AA-78369 |

« » |

3409 ± 38 |

« » |

|

« » |

к. 3, п. 3 |

PSUAMS-2921 |

кость чел. |

3425 ± 20 |

Narasimhan et al. , 2019 |

|

« » |

к. 1, п. 1 |

PSUAMS-2942 |

« » |

3415 ± 20 |

« » |

|

Мочище, пос. |

кв. В/27, я. 6, гор. 4 |

SOAN-7318 |

кость жив. |

3710 ± 75 |

Григорьев и др. , 2018 |

|

« » |

кв. Ж/2, гор. 7 |

SOAN-7315 |

« » |

3700 ± 65 |

« » |

Окончание табл. 1

|

Памятник |

Комплекс |

Индекс |

Материал |

Конвенц. дата |

Источник |

|

« » |

кв. А/30, я. 1, жилище, гор. 3 |

SOAN-7317 |

« » |

3690 ± 45 |

« » |

|

« » |

кв. В/9 ЮЗ, я. 45 |

SOAN-7316 |

« » |

3670 ± 55 |

« » |

|

Песчанка-2, мог. |

к. 5, п. 7 |

OxA-12524 |

кость чел. |

3526 ± 29 |

Hanks et al. , 2007 |

|

« » |

к. 6, п. 1 |

OxA-12525 |

« » |

3473 ± 30 |

« » |

|

Степное VII, мог. |

компл. 4, п. 31 |

AA-90947 |

« » |

3589 ± 53 |

Епимахов и др. , 2021 |

|

« » |

компл. 4, п. 33 |

MAMS-32157 |

кость жив. |

3402 ± 24 |

Краузе и др. , 2019 |

|

« » |

компл. 8, п. 1 |

IGANAMS-5647 |

кость чел. |

3380 ± 25 |

Епимахов и др. , 2021 |

|

Степное 25, мог. |

ритуал. компл. 3 |

IGAN AMS -7805 |

кость жив. |

3444 ± 20 |

« » |

|

Субботино, мог. |

к. 26, п. 2 |

Poz-96710 |

кость чел. |

3390 ± 35 |

Schreiber , 2021 |

|

« » |

к. 30, п. 5 |

Poz-96711 |

« » |

3370 ± 35 |

« » |

|

Троицк-7, мог. |

к. 14, м.я. 1 |

MAMS-32168 |

кость жив. |

3474 ± 24 |

Краузе и др. , 2019 |

|

Урефты I, мог. |

к. 15, п. 6 |

Poz-94157 |

дерево |

3450 ± 30 |

Schreiber , 2021 |

|

« » |

« » |

Poz-94048 |

кость жив. |

3360 ± 35 |

« » |

|

« » |

к. 21, п. 19 |

Poz-94049 |

« » |

3385 ± 35 |

« » |

|

« » |

к. 25, п. 4 |

Poz-94050 |

кость чел. |

3330 ± 35 |

« » |

|

« » |

к. 25, п. 7 |

Poz-94051 |

кость жив. |

3385 ± 35 |

« » |

|

« » |

« » |

OxA-12522 |

« » |

3330 ± 35 |

Hanks et al. , 2007 |

|

Чебаркуль III, пос. |

337ч/1, раскоп D, объект 1D (колодец), гл. -200 |

IGANAMS-7440 |

« » |

3380 ± 20 |

Анкушева и др. , 2021 |

|

« » |

337ч/2, раскоп В, объект 1В (колодец), гл. -227 |

IGAN AMS -7441 |

« » |

3380 ± 20 |

« » |

Ранее неопубликованные итоги датирования могильника Александро-Не-вский-1 (Нагайбакский район Челябинской области, р. Гумбейка) происходят из двух курганов, для анализа использованы кости человека. Материалы памятника, исследованного И. П. Алаевой ( Алаева , 2015), опубликованы только в антропологической части ( Китов , 2009).

Методы анализа и анализ результатов

Выделение коллагена и остальные фазы пробоподготовки проведены в ЦКП «Лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии» Института географии РАН, измерения – в Центре прикладных изотопных исследований Университета Джорджии (США). Анализ проведен в рамках ускорительных технологий (AMS) с определением количества коллагена, соотношения изотопов азота и углерода. Для калибровки и моделирования использована программа OxCal 4.4.4 ( Bronk Ramsey , 2017), калибровочная кривая IntCal20 для Северного полушария ( Reimer et al ., 2020). Для определения статистических выбросов серии в целом использована диаграмма размаха («ящик с усами») медиан калиброванных значений. При анализе степени однородности выборок использована процедура суммирования вероятностей калиброванных значений («Sum»), для определения границ интервала дат применена процедура «Boundary» ( Bronk Ramsey , 2009). Поскольку противоречия в отношении старых сцинтилляционных дат уже не могут быть устранены, в нашей работе статистические процедуры использованы только в отношении AMS-дат.

Оценивая достоверность новых результатов по Александро-Невскому-1 могильнику, отметим, что количество выделенного коллагена составило более 1 % (11,00–23,43) и достаточно для достоверных измерений (табл. 2). Соотношение азота и углерода соответствует норме (3,10–3,18). Колебания в составе легких изотопов находятся в рамках статистической погрешности. В целом они укладываются в коридор местных значений для населения с молочной и мясной диетой ( Hanks et al. , 2018), однако для данного памятника у нас нет проверочных данных по животным, следовательно, полностью исключить влияние резервуарного эффекта невозможно ( Svyatko et al. , 2022).

Таблица 2. Результаты датирования и калибровки дат могильника Александро-Невский-1

|

IGANAMS |

Coll., % |

C/Nat |

δ¹5N, ‰ |

δ¹³C, ‰ |

14C, BP (1σ) |

cal BС (95,4 %) |

Медиана cal BС |

|

9088 |

14,35 |

3,10 |

10,10 |

-19,10 |

3500 ± 30 |

1919–1701 |

1783 |

|

9089 |

23,43 |

3,18 |

9,23 |

-19,11 |

3470 ± 30 |

1885–1692 |

1760 |

|

9090 |

11,00 |

3,15 |

9,50 |

-18,99 |

3505 ± 25 |

1898–1744 |

1791 |

В этой связи была предпринята попытка сопоставления новых дат с более ранними результатами. Как уже упомянуто, предпочтение отдано датам последних лет. Принципиально важные результаты получены при моделировании хронологии Лисаковских могильников И. П. Панюшкиной с использованием дендрохронологической шкалы (Панюшкина, 2013), а также Ф. А. Шрайбером (Schreiber, 2021), получившим более 20 новых дат различных культур местного бронзового века. За пределами Зауралья датировок относительно немного, и заметная часть из них получена в ходе реализации крупных палеогенетических проектов (Görsdorf, 2003; Narasimhan et al., 2019; Librado et al., 2021; Солодовников, 2022). При всей важности расширения базы анализов большинство сопроводительных материалов не содержит выверенной информации о контексте и культурной атрибуции, не говоря уже о преобладании коллагена из костей человека с упомянутой возможностью искажения.

Зауральская AMS-серия включает 34 значения, полученных в семи лабораториях. Использованные материалы: дерево (5), кости домашних животных (11), кости человека (18). Четыре закрытых комплекса обладают возможностями проверки за счет дублирования образцов. Результаты в основном проходят статистическую проверку на согласованность, несмотря на заметные расхождения в двух случаях, когда более древними оказались кости животных, а не человека, что позволяет с осторожностью предполагать отсутствие резервуарного эффекта, во всяком случае – для проанализированных комплексов. Распределение значений по датируемому материалу не иллюстрирует четких закономерностей: часть останков людей оказалась среди наиболее ранних, другая – среди наиболее поздних.

Древнейшей из AMS-дат является сделанная по костям человека из могильника Степное VII (AA-90947, 3589 ± 53). Этот результат заметно старше остальных дат данного могильника и практически всех имеющихся дат микрорайона, не только алакульский, но также синташтинских и петровских ( Епимахов и др. , 2021). Его достоверность вызывает сомнения, что подтвердил статистический анализ (моделирование границ) – результат слабо согласован с остальной серией и попадает в статистические выбросы (табл. 3). Наиболее поздняя дата относится к могильнику Алакуль (Poz-96700, 3305 ± 35) и также получена при анализе костей человека. Интервал медиан калиброванных значений составил чуть более трех веков (1883 и 1572 гг. до н. э.), при прямом сопоставлении интервалов протяженность значительно больше. Датировки могильника Александро-Невский-1 среди зауральских значений тяготеют к ранней части серии.

Таблица 3. Результаты моделирования AMS-дат алакульской культуры Южного Зауралья

|

Индекс |

Результаты калибровки без моделирования |

Результаты моделирования границ |

||||

|

68,3 |

95,4 |

m |

68,3 |

95,4 |

m |

|

|

Boundary Start |

1842–1782 |

1894–1775 |

1802 |

|||

|

OxA-12527 |

1935–1779 |

2009–1767 |

1883 |

1837–1778 |

1850–1772 |

1796 |

|

OxA-12524 |

1900–1774 |

1939–1751 |

1837 |

1830–1774 |

1842–1770 |

1790 |

|

IGANAMS-9090 |

1882–1774 |

1898–1744 |

1821 |

1796–1770 |

1836–1765 |

1785 |

|

IGANAMS-9088 |

1883–1770 |

1919–1701 |

1818 |

1791–1764 |

1828–1759 |

1779 |

|

Poz-94157 |

1873–1693 |

1881–1642 |

1763 |

1783–1759 |

1820–1754 |

1773 |

|

MAMS-32168 |

1875–1746 |

1882–1699 |

1805 |

1778–1756 |

1812–1749 |

1769 |

Окончание табл. 3

|

Индекс |

Результаты калибровки без моделирования |

Результаты моделирования границ |

||||

|

68,3 |

95,4 |

m |

68,3 |

95,4 |

m |

|

|

Boundary Start |

1842–1782 |

1894–1775 |

1802 |

|||

|

OxA-12525 |

1876–1744 |

1886–1693 |

1802 |

1774–1752 |

1803–1745 |

1764 |

|

IGANAMS-9089 |

1876–1743 |

1885–1692 |

1800 |

1769–1748 |

1792–1740 |

1759 |

|

OxA-12528 |

1873–1696 |

1882–1688 |

1773 |

1764–1744 |

1780–1734 |

1754 |

|

Poz-96707 |

1873–1690 |

1881–1632 |

1755 |

1759–1739 |

1775–1724 |

1749 |

|

IGANAMS-7805 |

1868–1694 |

1876–1687 |

1751 |

1755–1735 |

1767–1713 |

1744 |

|

AA-78391 |

1872–1645 |

1879–1626 |

1742 |

1752–1727 |

1761–1706 |

1739 |

|

Poz-96703 |

1871–1644 |

1878–1626 |

1739 |

1746–1716 |

1753–1701 |

1731 |

|

AA 78378 |

1872–1642 |

1879–1624 |

1737 |

1740–1707 |

1748–1696 |

1722 |

|

PSUAMS-2921 |

1751–1686 |

1870–1631 |

1716 |

1725–1696 |

1743–1692 |

1714 |

|

PSUAMS-2942 |

1745–1643 |

1863–1628 |

1707 |

1720–1691 |

1738–1687 |

1708 |

|

AA-78389 |

1748–1629 |

1878–1612 |

1707 |

1715–1686 |

1732–1679 |

1701 |

|

AA-78369 |

1744–1631 |

1876–1565 |

1699 |

1706–1681 |

1726–1671 |

1694 |

|

MAMS-32157 |

1740–1634 |

1751–1619 |

1688 |

1699–1675 |

1720–1664 |

1689 |

|

Poz-96704 |

1739–1626 |

1870–1546 |

1681 |

1694–1670 |

1710–1655 |

1683 |

|

Poz-96710 |

1736–1626 |

1867–1544 |

1676 |

1689–1664 |

1700–1648 |

1676 |

|

Poz-94049 |

1736–1623 |

1862–1543 |

1670 |

1683–1658 |

1692–1645 |

1670 |

|

Poz-94051 |

1736–1623 |

1862–1543 |

1670 |

1677–1651 |

1687–1640 |

1664 |

|

IGANAMS-7440 |

1687–1626 |

1741–1616 |

1665 |

1670–1644 |

1681–1634 |

1657 |

|

IGANAMS-7441 |

1687–1626 |

1741–1616 |

1665 |

1663–1637 |

1675–1629 |

1651 |

|

IGANAMS-5647 |

1730–1625 |

1745–1566 |

1666 |

1656–1631 |

1668–1624 |

1645 |

|

Poz-96706 |

1733–1623 |

1747–1544 |

1666 |

1648–1626 |

1662–1619 |

1638 |

|

Poz-96711 |

1736–1614 |

1744–1541 |

1655 |

1641–1621 |

1658–1612 |

1632 |

|

Poz-94048 |

1733–1549 |

1741–1536 |

1641 |

1635–1616 |

1652–1603 |

1626 |

|

Poz-96702 |

1669–1540 |

1736–1518 |

1608 |

1630–1609 |

1644–1589 |

1619 |

|

Poz-94050 |

1628–1535 |

1731–1515 |

1592 |

1626–1601 |

1636–1576 |

1614 |

|

OxA-12522 |

1624–1538 |

1729–1517 |

1590 |

1621–1596 |

1631–1564 |

1608 |

|

Poz-96700 |

1614–1533 |

1681–1501 |

1572 |

1617–1589 |

1626–1553 |

1601 |

|

Boundary End |

1613–1581 |

1622–1545 |

1595 |

|||

|

AA-90947 (выброс) |

2027–1884 |

2133–1770 |

1945 |

|||

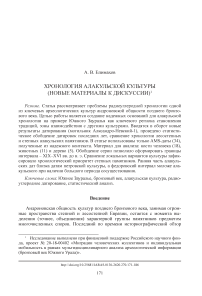

Рис. 1. График суммирования вероятностей калиброванных радиоуглеродных дат алакульской культуры Южного Зауралья

1 – степная зона (n = 18); 2 – лесостепная зона (n = 16). Контурная линия – график без разделения на ландшафтные зоны (n = 34)

Исходя их единокультурности серии, было проведено моделирование границ для 33 дат (табл. 3), позволяющее несколько сгладить негативное влияние локального плато калибровочной кривой. Медианы границ заметно сузили предполагаемый интервал функционирования алакульских памятников – около 200 лет (конец XIX – начало XVI в. до н. э.). Полученные цифры не должны рассматриваться как календарные, это лишь статистическая оценка имеющейся совокупности значений. На конечный результат также повлиял избранный способ оценки с помощью медиан.

Вопрос о соотношении локальных вариантов поднимался многократно, начиная с работ Е. Е. Кузьминой ( Кузьмина , 1994), однако только версия культурогенетических процессов С. А. Григорьева ( Grigoriev , 2021) предполагает разницу в хронологии степной и лесостепной групп. Хронологический приоритет второй обосновывается среди других аргументов ссылкой на совокупность радиоуглеродных дат данной территории. Проверка этого заключения на новой серии датировок, выбранных по единому основанию, позволяет сделать несколько заключений. Суммирование вероятностей всей серии из 34 дат (рис. 1) формирует симметричную кривую и указывает на относительно равномерное распределение датировок в пределах выборки. Локальный пик слева образован наиболее ранним значением, обсуждаемым выше (AA-90947, 3589 ± 53), и особенностями калибровочной кривой. Разделение серий на степную и лесостепную проведено по р. Уй, в результате в нашем распоряжении оказались две примерно равные выборки: 18 образцов из степных памятников (Александро-Невский-1, Кулев-чи VI, Лисаковские, Песчанка-2, Степное VII и 25, Троицк-7) и 16 из лесостепных (Алакуль, Субботино, Урефты I, Чебаркуль III). Налицо смещение графика степных датировок влево (рис. 1: 1 ), т. е. некоторое удревнение в сравнении с лесостепной серией (рис. 1: 2 ).

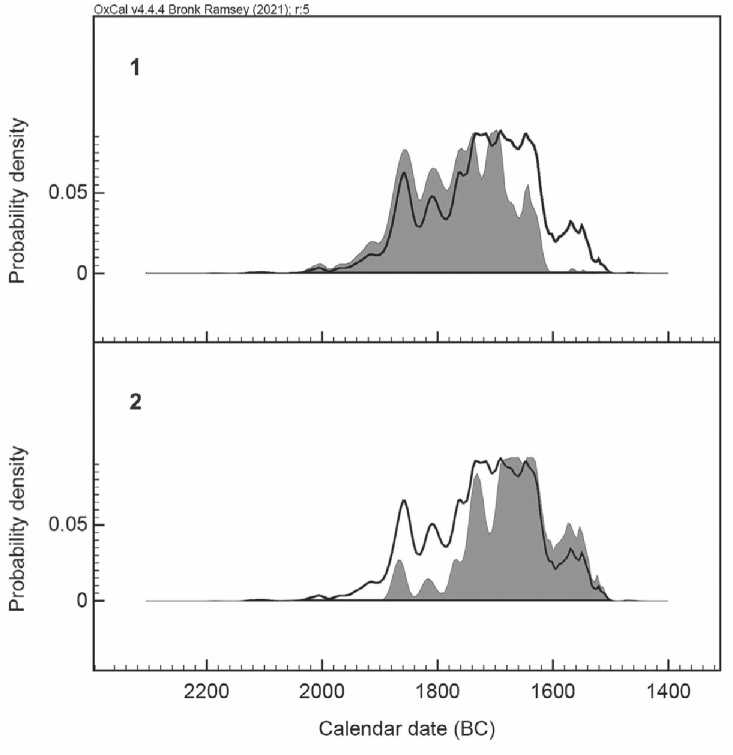

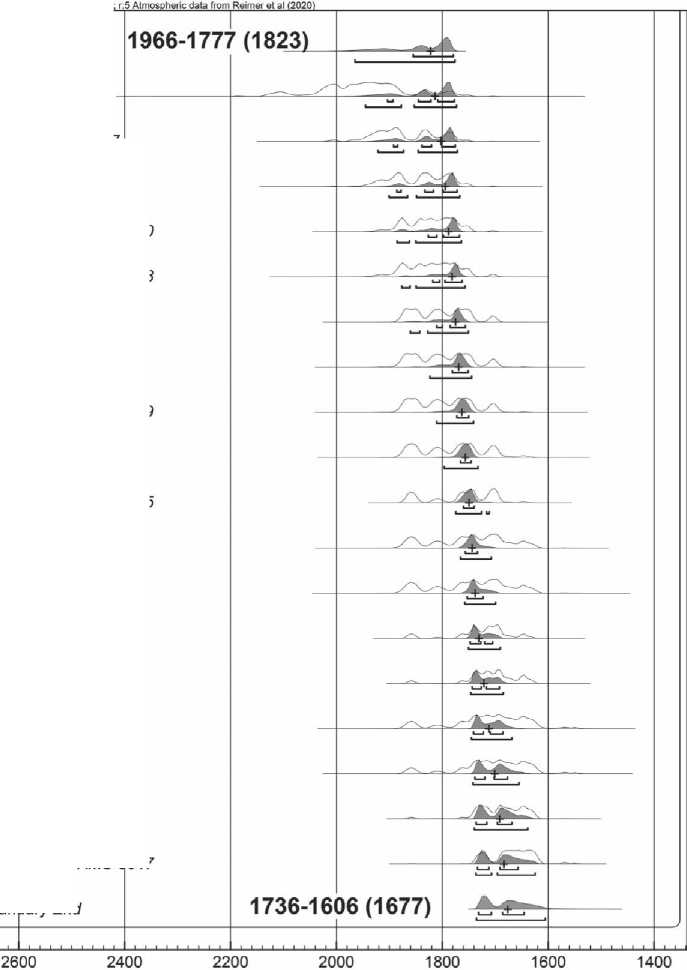

Моделирование границ интервалов позволяет выразить это смещение в цифрах (табл. 4) и графиках (рис. 2; 3). В медианах границ разница составляет почти сто лет. Автор далек от мысли, что это должно быть принято в качестве истины в последней инстанции как минимум потому, что приоритет степной серии обеспечен в основном результатами датирования человеческих костей. Однако ясно, что наши данные не подтверждают более раннее формирование алакуль-ских традиций в лесостепном Зауралье.

Таблица 4. Результаты раздельного моделирования границ интервалов степной (17) и лесостепной (16) серий алакульских AMS-дат памятников Южного Зауралья

R Date AA-90947

R_Dt te OxA-12527

R_Dt te OxA-12524

R_Di te OxA-12525

R_Dete OxA-12528

R DeteAA-78391

R_Dete AA78378

R_Di te AA78389

R_Dete AA-78369

Boundary End

OxCai v4.4.4 Bronk Ramsey (2021);

Boun

R_Dete IGANAMS-9090

R_Dcte IGANAMS-^088

R_Dt te MAMS-321t'8

R_Dbte IGANAMS-9089

R_Dt te IGANAMS-7805

R_Dt te PSUAMS-2921

R_Di te PSUAMS-2942

R_Dcte MAMS-32197

Modelled date (BG)

Рис. 2. Результаты моделирования хронологических границ алакульской культуры степной зоны Южного Зауралья. Цифрами обозначены интервалы границ (вероятность 95,4 %), в скобках – медианы (до н. э.)

R_Dt te ICANAMS-5647

Boi

Boi

OxCal V4.4.4 Bronk Ramsev (2021);

Рис. 3. Результаты моделирования хронологических границ алакульской культуры лесостепной зоны Южного Зауралья. Цифрами обозначены интервалы границ (вероятность 95,4 %), в скобках – медианы (до н. э.)

undary Start

|

R_ Date Poz- |

94157 |

|

R_ Date Poz- |

96707 |

|

R_ Date Poz- |

96703 |

|

R_ Date Poz- |

96704 |

|

R_ Date Poz- |

96710 |

|

R_ Date Poz- |

94049 |

|

R_ Date Poz- |

94051 |

|

R Date Poz- |

96706 |

R_Date IGAtlAMS-744

R_Date IGAIIAMS-7441

Обсуждение результатов

Полученные данные требуют обсуждения в рамках диахронного анализа, прежде всего – сопоставления с петровскими и федоровскими датировками. Обобщение первой серии проведено сравнительно недавно ( Krause et al. , 2019), и добавление новых дат петровской культуры для могильника Озерный-1 ( Schreiber , 2021) существенного влияния на конечный результат не оказало. В целом интервал петровских дат очень близок алакульскому, более того, есть факты использования носителями алакульских традиций петровских курганов в пограничье степи и лесостепи ( Епимахов и др ., 2021). Статистическая природа радиоуглеродных дат и локальное плато калибровочной кривой не позволяют разделить две серии, несмотря на единичные стратиграфические наблюдения, указывающие на приоритет петровских традиций.

Федоровская серия Зауралья несколько расширилась в последнее время ( Епимахов, Алаева , в печати) за счет датировок могильников Звягино-1 и Лиса-ковский I. Применение процедур, аналогичных описанным в настоящей работе, позволило определить границы интервала федоровской серии (11 дат) в рамках 1742–1451 гг. до н. э. (по медианам). Эти значения явно позже алакульской серии в целом – со значительным наложением. Реальность взаимодействия подтверждена наличием синкретических алакульско-федоровских материалов, располагающих всего шестью датами. Последние целиком лежат в федоровском интервале.

Еще одна археологическая культура, расположенная к северу от алакульской ойкумены, имеет материалы для хронологических сопоставлений. Речь идет о серии дат, полученных при исследовании ритуального комплекса Шайтан-ское Озеро II ( Корочкова и др ., 2020), чей керамический комплекс несет черты сходства с алакульской посудой, как и часть металлических изделий, имеющая отношение к кругу сейминско-турбинских материалов. Подавляющее число датировок памятника демонстрируют близость алакульским материалам, проанализированным в рамках данной работы.

Единокультурные памятники Центрального Казахстана располагают 11 датировками по костям человека ( Narasimhan et al ., 2019). Серия очень компактна, в том числе по причине происхождения восьми дат из одного могильника Май-тан. Медианы границ указывают на интервал в пределах XVIII в. до н. э., что не противоречит выводам по Зауралью.

Заключение

В результате проделанной работы можно констатировать, что использование исключительно дат, полученных в рамках ускорительных технологий, позволяет сформировать непротиворечивую картину. Упомянутые датировки поселения Мочище при совместном анализе попали в статистические выбросы, как, очевидно, более древние относительно всей серии. В этих условиях отказ от старых дат кажется наиболее разумным решением, что продемонстрировал и опыт других территорий (см., например, Поляков, 2022). Приходится признать, что пока серия мала для однозначных заключений, особенно при ее разделении по ландшафтным зонам. Некоторые сомнения вызывает в основном большая доля датировок человеческих костей, требующая проверки на предмет влияния резервуарного эффекта. В этой связи полученный интервал (конец XIX – начало XVI в. до н. э.) следует считать первым приближением к реконструкции реальной картины культурных и социальных процессов, наиболее динамичный период которых пришелся на начало II тыс. до н. э.

С некоторыми оговорками он укладывается в ранее предложенные схемы периодизации, но для верификации выводов требуется существенное приращение числа датировок. Перспективы углубления наших знаний также связаны с получением и анализом образцов из надежного стратифицированного контекста. Это сильно расширит возможности применения методов байесовской статистики.

Список литературы Хронология алакульской культуры (новые материалы к дискуссии)

- Алаева И. П., 2015. Культурная специфика памятников позднего бронзового века степной зоны Южного Зауралья: дис. … канд. истор. наук. М. 539 с.

- Анкушева П. С., Алаева И. П., Садыков С. А., Ын Чхуен Ян, Анкушев М. Н., Зазовская Э. П., Рассадников А. Ю., 2021. «Степные коридоры» алакульских скотоводов: результаты изотопных и палеоботанических исследований на поселении Чебаркуль III // Уральский исторический вестник. № 3 (72). С. 26–38.

- Григорьев С. А., 2016. Проблема хронологии и происхождения алакульской культуры в свете новых раскопок в Южном Зауралье // ВААЭ. № 3 (34). С. 44–53.

- Григорьев С. А., Петрова Л. Ю., Плешанов М. Л., Гущина Е. В., Васина Ю. В., 2018. Поселение Мочище и андроновская проблема. Челябинск: Цицеро. 398 с.

- Епимахов А. В., 2016. К вопросу о радиоуглеродной аргументации ранней датировки алакульских древностей // ВААЭ. № 3 (34). С. 60–67.

- Епимахов А. В., Алаева И. П., в печати. Хронология федоровской культуры бронзового века (новые материалы по старой проблеме) // АЭАЕ.

- Епимахов А. В., Куприянова Е. В., Хоммель П., Хэнкс Б. К., 2021. От представлений о линейной эволюции к мозаике культурных традиций (бронзовый век Урала в свете больших серий радио-углеродных дат) // Древние и традиционные культуры во взаимодействии со средой обитания: проблемы исторической реконструкции / Отв. ред. Е. В. Куприянова. Челябинск: Челябинский гос. ун-т. С. 7–29.

- Китов Е. П., 2009. Палеоантропологические данные могильника Александро-Невский I: к вопросу о происхождении населения срубно-алакульского времени Южного Зауралья // Вестник Челябинского государственного университета. № 38 (176). История. Вып. 37. С. 5–9.

- Корочкова О. Н., Стефанов В. И., Спиридонов И. А., 2020. Святилище первых металлургов Среднего Урала. Екатеринбург: Уральский ун-т. 214 с.

- Краузе Р., Епимахов А. В., Куприянова Е. В., Новиков И. К., Столярчик Э., 2019. Петровские памятники бронзового века: проблемы таксономии и хронологии // Археология, этнография и антропология Евразии. 2019. № 1 (47). С. 54–63.

- Кузьмина Е. Е., 1994. Откуда пришли индоарии. Материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев. М.: Восточная литература. 464 с.

- Левит А. И., 2005. Южный Урал: география, экология, природопользование. Челябинск: Южно- Уральское кн. изд-во. 246 с.

- Матвеев А. В., 1998. Первые андроновцы в лесах Зауралья. Новосибирск: Наука. 417 с.

- Панюшкина И. П., 2013. Возраст могильников эпохи бронзы Лисаковской округи // Памятники Лисаковской округи: археологические сюжеты: сб. ст. / Отв. ред. Э. Р. Усманова. Караганда; Лисаковск: Tengri. С. 196–204.

- Поляков А. В., 2022. Хронология и культурогенез памятников эпохи палеометалла Минусинских котловин. СПб.: ИИМК РАН. 364 с.

- Солодовников К. Н., 2022. Комплексное исследование антропологических материалов могильника Майтан алакульской культуры эпохи бронзы Центрального Казахстана // ВААЭ. № 2 (57). С. 128–144.

- Bronk Ramsey C., 2009. Bayesian Analysis of Radiocarbon Dates // Radiocarbon. Vol. 51. Iss. 1. P. 337–360.

- Bronk Ramsey C., 2017. Methods for Summarizing Radiocarbon Datasets // Radiocarbon. Vol. 59. Iss. 6. P. 1809–1833.

- Görsdorf J., 2003. Datierungsergebnisse des Berliner 14C Labors 2002 // Eurasia Antiqua. Bd. 9. S. 359–366.

- Grigoriev S., 2021. Andronovo problem: studies of cultural genesis in the Eurasian Bronze Age // Open archaeology. Vol. 7. Iss. 1. P. 3–36.

- Hanks B. K., Epimakhov A. V., Renfrew A. C., 2007. Towards a Refined Chronology for the Bronze Age of the Southern Urals, Russia // Antiquity. Vol. 81. № 312. P. 353–367.

- Hanks B. K., Ventresca Miller A., Judd M., Epimakhov A., Razhev D., Privat K., 2018. Bronze Age Diet and Economy: New Stable isotope data from the Central Eurasian steppes (2100–1700 BC) // JAS. Vol. 97. P. 14–25.

- Krause R., Epimakhov A. V., Kupriyanova E. V., Novikov I. K., Stolarczyk E., 2019. The Petrovka Bronze Age Sites: Issues in Taxonomy and Chronology // AEAE. Vol. 47. № 1. P. 54–63.

- Librado P., Khan N., Fages A. et al., 2021. The origins and spread of domestic horses from the Western Eurasia steppes // Nature. Vol. 598. Iss. 7882. P. 634–640.

- Narasimhan V. M., Patterson N., Moorjani P. et al., 2019. The Formation of human population in South and Central Asia // Science. Vol. 365. Iss. 6457. eaat7487.

- Reimer P., Austin W., Bard E. et al., 2020. The IntCal20 northern hemisphere radiocarbon age calibration curve (0–55 CAL kBP) // Radiocarbon. Vol. 62. № 4. P. 725–757.

- Schreiber F. A., 2021. Chronologie und Bestattungssitten mittel- und spätbronzezeitlicher Gräberfelder im Südural. Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH. 273 s.

- Stobbe A., Gumnior M., Rühl L., Schneider H., 2016. Bronze Age human-landscape interactions in the southern Transural steppe, Russia – Evidence from high-resolution palaeobotanical studies // The Holocene. Vol. 26. Iss. 10. P. 1692–1710.

- Stobbe A., Schneider H., Voigt R., Rühl L., Gumnior M., 2021. Reconstruction of the Holocene vegetation and landscape development of the Karagaily-Ayat and Ural valleys in the Southern Trans-Urals

- (Russia) based on the analysis of pollen, sediments, plant macro-remains and diatoms // The Bronze Age in the Karagaily-Ayat Region (Trans-Urals, Russia). Culture, Environment and Economy / Eds.: L. N. Koryakova, R. Krause. Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH. P. 269–298.

- Svyatko S. V., Reimer P. J., Schulting R. J., Shevnina I., Logvin A., Voyakin D., Stobbe A., Merts I., Varfolomeev V., Soenov V., Tsydenova N., 2022. Freshwater reservoir effects in archaeological contexts of Siberia and the Eurasian steppe // Radiocarbon. Vol. 64. № 2. P. 377–388.