Хронология внутренней части кушманского городища Учкакар

Автор: Модин Р. Н., Иванова М. Г., Журбин И. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье. Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 257, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена хронологии внутренней части Кушманского городища Учкакар, относящегося к чепецкой археологической культуре эпохи Средневековья (IX-XIII вв). Рассматривается хронология двух основных стратиграфических горизонтов культурного слоя (ранний горизонт I, этапы IIа-б, IIв, IIг позднего горизонта II). В статье проведен хронологический анализ принадлежащих им вещевых комплексов, для чего были привлечены многочисленные аналогии. В результате исследования установлено, что ранний горизонт I, относящийся ко времени функционирования внутренней линии обороны, может быть датирован в пределах IX-X вв. Поздний горизонт II, напластования которого перекрывают руины ранних оборонительных сооружений, датируется второй половиной X - рубежом XII-XIII вв. Временные границы его этапов могут быть определены следующим образом: этапы IIа-б - вторая половина X - середина XI в.; этап IIв - середина XI - начало XII в.; этап IIг - XII -конец XII в. / рубеж XII-XIII вв.

Городище, горизонт, этап, хронология, находки, комплекс, аналогии, культурный слой

Короткий адрес: https://sciup.org/143171185

IDR: 143171185

Текст научной статьи Хронология внутренней части кушманского городища Учкакар

Памятник расположен на правом берегу р. Чепцы, на мысу, ограниченном с юго-востока берегом реки, с северо-запада – оврагом, по которому протекает ручей Каршур (городищенская речка – удм.). Ориентированная по линии СЗ – ЮВ, http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.257.216-231

площадка имеет подтреугольную форму. На ней визуально прослеживаются две линии обороны. Внешний вал дугообразной формы имеет длину 170 м, ширину основания до 18 м, высоту около 1 м. Ширина рва достигает 10 м. Вторая линия обороны находится на расстоянии 112 м к юго-западу. Длина вала здесь составляет 98 м, ширина основания до 14 м. Ров шириной 10–15 м прослеживается ближе к краям площадки. Третья, наиболее ранняя, линия фортификационных сооружений выявлена геофизическими методами и исследована раскопками 2013–2016 гг. ( Модин и др. , 2018). Она была разрушена и снивелирована еще в древности, а ее руины перекрыты более поздним культурным слоем, поэтому на поверхности она не прослеживается.

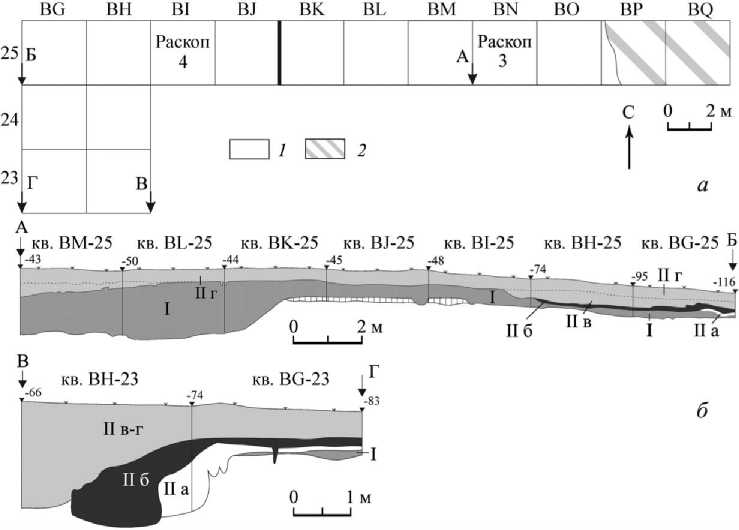

Таким образом, в планиграфической структуре городища выделяются четыре условные части, разделенные оборонительными сооружениями: внутренняя, средняя, внешняя и напольная. В 2011–2017 гг. на каждой из них проведены раскопки ( Журбин и др. , 2018). По их результатам в культурном слое памятника выделено два больших хронологических горизонта (рис. 1). Ранние напластования (Горизонт I) относятся ко времени возведения и функционирования наиболее древней внутренней линии обороны. К позднему хронологическому горизонту (Горизонт II) принадлежат напластования, возникшие после прекращения функционирования внутренней линии обороны. Оба горизонта зафиксированы только на внутренней площадке. Их граница определяется здесь достаточно четко, так как их разделяет слой руин внутренней линии обороны. Напластования позднего горизонта начали откладываться на внутренней площадке уже с поверхности этого слоя. Датировка внутренней линии обороны, защищавшей раннее поселение, опирается на находки со дна рва и из подстилающей вал погребенной почвы (округлая синяя стеклянная бусина, многочастная синяя стеклянная пронизка, сердцевидная бляха), определена нами IX–X вв. (рис. 2: 1–3 ) ( Модин и др ., 2018. С. 92, 93. Рис. 6). Горизонт I исследован на площади всего 50 кв. м, на участке, примыкающем к оборонительным сооружениям. Находки из него немногочисленны. Датирующим может служить фрагмент перстня со вставкой из синего стекла, подтверждающий ранее сделанный вывод о датировке внутренней линии обороны и, следовательно, раннего поселения (рис. 2: 4 ). Подобные перстни встречаются в могильниках IX–X вв. в Прикамье и сопредельных территориях. Они найдены в Варнинском могильнике VIII–X вв. ( Семенов , 1980. Рис. 10: 219 ); погр. № 6 Качкашурского I могильника, которое датировано IX в. ( Иванов , 1991. С. 152, 156. Рис. 5: 16 ); погр. № 10 IX в. Веселовского могильника ( Никитина , 2012. С. 73, 137. Рис. 31: 10, 11 ); в комплексах IX в. Агафоновского II могильника ( Голдина, Ютина , 2012. С. 448, 468. Рис. 4: 14 ). К сожалению, имеющийся на данный момент вещевой материал ограничивает возможности для более узкой датировки горизонта I. Это связано с тем, что раскопками затронут совсем небольшой участок культурного слоя раннего поселения, из-за чего в коллекции не представлена сколь-либо значительная серия хронологически показательных находок.

В составе позднего горизонта II выделено четыре этапа (IIа, IIб, IIв, IIг), каждому из которых соответствуют те или иные сооружения ( Журбин и др ., 2018. С. 61– 63. Табл. 2). Хронологические рамки горизонта были обозначены нами в пределах второй половины X – первой половины XIII в. (Там же. С. 100). Датировка

Рис. 1. Схема раскопов 3–4 на внутренней части Кушманского городища Учкакар ( а ) и стратиграфические схемы хронологических горизонтов на профилях раскопов ( б )

1 – внутренняя часть городища, 2 – средняя часть городища составляющих его этапов на внутренней части городища рассматривается в данной работе. Особенность этой структурной части памятника заключается в том, что только здесь зафиксированы напластования обоих стратиграфических горизонтов и всех этапов горизонта II.

В процессе решения поставленной задачи возникают две основные проблемы. Во-первых, в коллекции отсутствуют большие серии изделий, имеющих узкую датировку. Многие находки, как правило, могут быть широко датированы временными рамками горизонта либо еще шире. Некоторые из них в больших количествах найдены в прослойках всех этапов. К таковым, например, относятся костяные наконечники стрел, костяные копоушки, каменные и костяные пряслица, железные ножи и др. Вторая проблема, традиционная для поселенческой археологии, заключается в том, что вычленяемые в составе культурного слоя структурные единицы (в нашем случае – этапы) не являются закрытыми комплексами. На территории поселения в период его функционирования постоянно производилась хозяйственная деятельность, сопровождающаяся перекопами более ранних напластований, которые не всегда удается проследить. Это приводит к тому, что находки из прослоек более ранних этапов оказываются в более поздних прослойках и наоборот, что с учетом первой проблемы особенно актуально в нашем случае. Это также относится к вещевым комплексам из выявленных

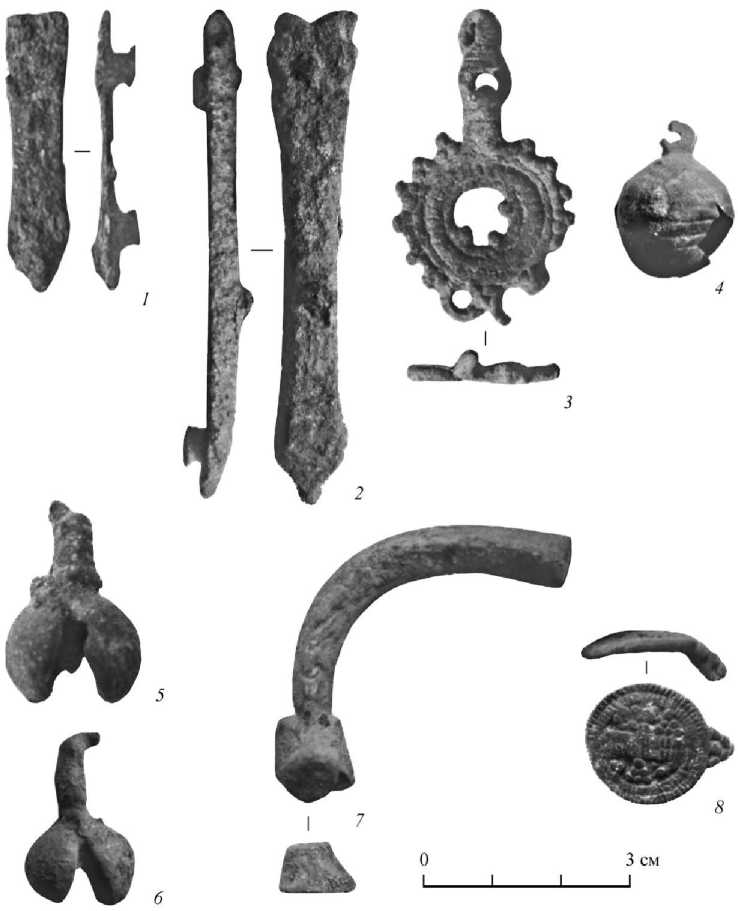

Рис. 2. Находки из раннего горизонта I ( а ), этапов IIа-б ( б ) и IIв ( в ) позднего горизонта II

1, 2, 7–10 – бусины; 3 – сердцевидная бляха; 4 – фрагмент перстня со вставкой; 5, 6, 11 – шумящие подвески; 12 – лировидная пряжка; 13–15 – накладки; 16–18 – коньковые и биконьковая подвески

1, 2, 7–10 – стекло; 3, 5, 6, 11–15 – цв. металл; 16–18 – кость в культурном слое сооружений. Большинство из них наземные либо заглублены в нижележащий слой, а потому находки из их заполнения далеко не всегда относятся к времени бытования сооружения. А котлованы тех сооружений, которые заглублены в материк, как правило, заполнены грунтом, относящимся к более позднему времени. Ко времени их бытования с достаточно высокой степенью вероятности могут быть отнесены находки только с их дна или придонных прослоек, сформировавшихся в период функционирования сооружения.

Для определения хронологических рамок этапов в вещевом комплексе каждого из них выбраны изделия, которые по известным аналогиям имеют относительно неширокую датировку. В качестве аналогий мы в первую очередь привлекали находки из хорошо датированных закрытых комплексов, к которым прежде всего относятся погребения и клады. И только в случае отсутствия таковых привлекались аналогии из других комплексов. При отборе вещей для решения поставленной задачи отбрасывались те из них, которые залегали в культурном слое в районе явных перекопов, так как их принадлежность тому или иному этапу вызывает сомнения. Кроме того, в более поздних напластованиях встречались откровенно ранние вещи, которые тоже не рассматривались. Все это привело к тому, что для каждого этапа есть совсем немного вещей, пригодных для его датирования. Также не рассматривались вещи из заполнения внутреннего рва, так как грунт, его составляющий, неоднократно был переотложен в разные хронологические периоды (при возведении оборонительной стены, при ее разрушении, при последующих планировках поверхности).

Нижняя часть горизонта II представлена напластованиями этапов IIа и IIб, которые характеризуют первоначальный период жизни на городище после разрушения внутренней линии обороны и отражают две его стадии. В это время на месте оборонительной стены располагался небольшой вал, образовавшийся после ее разрушения, а ров частично засыпан грунтом из заполнения срубов-городен. Первое время, на этапе IIа, границы поселения не выходили за старые пределы и ограничивались руинами оборонительных сооружений. Судя по фрагментарности и малой мощности напластований (в среднем 10 см), это был довольно короткий промежуток времени. В слоях, соответствующих этапу IIа, отсутствуют находки, имеющие узкую датировку. Поэтому хронологические рамки именно этого этапа достоверно не выделяются, а датировка ранних этапов горизонта II оценивается укрупненно – для этапов IIа-б. На этапе IIб началось постепенное освоение пространства за пределами внутреннего вала (средняя часть). Наиболее выразительными находками из этих напластований являются шумящие подвески в виде двух умбоновидных спиралей, соединенных сверху петлей и тремя петлями, к которым прикреплены привески в форме изогнутой лапки (рис. 2: 5, 6 ). Подобные изделия находят много аналогий в хорошо датированных погребальных комплексах как на территории Прикамья, так и за ее пределами. Они найдены в марийских могильниках Черемисское кладбище (погр. 1 рубежа VIII–IX вв.; погр. 13 X в.), Нижняя Стрелка (погр. 25 IX в.; жертвенный комплекс 4 второй половины X в.), Веселовский (погр. 4 X в., погр. 17–18 последней четверти X в., жертвенный комплекс 20 X в.), Юмский (погр. 4, 5 VIII–X вв.) ( Никитина , 2012. С. 73. Рис. 92: 3, 9 ; 102: 1, 2 ; 176: 3 ; 198: 5 ; 16: 3, 4 ; 52: 20 ; 56: 11 ; 120: 11 ; 122: 2 ). В Агафоновском II могильнике они встречены в комплексах X в. ( Голдина, Ютина , 2012. С. 469.

Рис. 5: 38 ). В могильнике Мыдлань-Шай подобные подвески найдены в погр. 10, 15, датированных второй половиной VIII – первой половиной IX в. ( Генинг , 1962. Табл. VI: 2 ). В Рождественском могильнике эти украшения включены в группу изделий X–XI вв. ( Крыласова , 2013. Рис. 1: 1, 2 ). Приведенные аналогии говорят о том, что основное время распространения подвесок этого типа приходится на IX–X вв. Они продолжают встречаться и в XI–XII в., но в отличие от более ранних имеют привески в виде круглых бубенчиков с высокой шейкой (Качка-шурский I могильник, погр. 35, 36; Веселовский могильник, погр. 22, ритуальный комплекс 21 середины – второй половины XI в., погр. 29 XI в.; погр. 14 Выжум-ского III могильника) ( Иванов , 1991. Рис. 7: 10, 11 ; Никитина , 2012. С. 73. Рис. 58: 3 ; 61: 12 ; 73: 2 ; Архипов , 1986. Рис. 24: 7 ; Голдина, Кананин , 1989. Рис. 72: 15 ).

К датирующим для этапов IIа-б могут быть отнесены находки граненых бусин (рис. 2: 7–9 ). Две из них бирюзовые из заглушенного стекла, еще одна синяя. Подобные бусины встречены в I Поломском могильнике ( Львова , 1973. С. 96. Рис. 2: 59, 61 ), Огурдинском могильнике рубежа X–XI – второй половины XI в. ( Белавин, Крыласова , 2012. Цв. вкл. Д: 69, 70 ), Тольенском могильнике IX – начала X в. ( Семенов , 1988. Рис. 1: 41 ). На территории Верхнего Прикамья подобные бусы встречаются во второй половине X – первой половине XI в. ( Абдулова , 2009. С. 6, 7. Рис. 1). В Старой Ладоге они известны в слоях IX–X вв. ( Львова , 1968. С. 82, 90. Рис. 4, 45, 66). В этих же прослойках найдена овальная бусина из заглушенного стекла синего цвета (рис. 2: 10 ). В Приуралье подобные бусы встречены в Поломском I могильнике (конец VI – начало X в.), а также на памятниках ломоватовской культуры, где датируются концом VIII – IX в. ( Львова , 1973. С. 94, 95; 92. Рис. 2: 25–28 ; Голдина, Королева , 1983. С. 40–69. Цв. вкл.).

Таким образом, вышеописанные находки позволяют наметить хронологические рамки этапов IIа-б, соответствующих раннему периоду жизни поселения после разрушения внутренней линии обороны, в пределах второй половины X – середины XI в. Остальные находки из прослоек этапов IIа-б либо невыразительны, либо датируются широко.

На этапе IIв границы хозяйственного освоения внутренней площадки расширились. Грунт, составляющий руины ранней оборонительной стены, был перемещен в ров, а поверхность на этом месте выровнена. Незасыпанной оставалась восточная часть рва, вероятно, использовавшаяся в качестве места для сброса мусора. Из напластований этого этапа происходят следующие находки, которые, на наш взгляд, могут служить для датировки этапа.

Подвеска с умбоновидной основой и тремя привесками-лапками (рис. 2: 11 ). Подобные подвески начинают встречаться еще с IX в. ( Голдина, Кананин , 1989. Рис. 70: 29 ), но большинство находок относится к более позднему времени. Известны разные варианты этих изделий, вероятно, имеющие территориальные и хронологические различия (например: Белавин, Крыласова , 2012. С. 130; Семенов , 1985. Рис. 4: 7, 8, 10 ; Голубева , 1962. Рис. 4 : 8 ; Крыласова , 2013. Рис. 1: 4 , и др.). Подвеска с Учкакара имеет три привески, умбон украшен псевдозерненым орнаментом в центре и треугольниками псевдозерни по краю. Похожие изделия встречены в комплексах XI–XII вв.: Огурдинский могильник рубежа X–XI – второй половины XI в. ( Белавин, Крыласова , 2012. Рис. 58: 2, 3 ); могильник Нижняя Стрелка, погр. 5, рубежа XI–XII вв. ( Никитина , 2012. С. 73. Рис. 143: 25 ); погр. 16

Руткинского могильника XII – первой половины XIII в ( Архипов , 1986. Рис. 23, 25). В Чепецком бассейне похожая подвеска найден в погр. 43 Качкашурского могильника. Это погребение находится в северо-восточной части памятника, где расположены наиболее поздние захоронения ( Иванов , 1991. С. 153. Рис. 7: 4 ). На Кичилькосском I могильнике на р. Вычегде похожая подвеска найдена в погр. 2 вместе с германской монетой XI в. ( Савельева , 1987. С. 153, 154. Рис. 30, 28 ).

Аналогии бронзовой лировидной пряжке с овальной рамкой и «лилиевидным» завершением широко представлены на памятниках X–XII вв. (рис. 2: 12 ). Они известны на Руси, Волжской Булгарии, в Саркеле, в Средней Азии и т. д. ( Седова , 1981. С. 144; Казаков , 1991. С. 128, 129). Находки подобных изделий из могильников Прикамья встречены в основном на памятниках XI–XII вв.: Огурдинский могильник ( Белавин, Крыласова , 2012. Рис. 64: 4 ), комплексы XI в. Рождественского могильника ( Крыласова , 2013. Рис. 1: 34 ), Кузьминский могильник ( Иванова , 1992. Рис. 17: 7 ), комплексы XII в. Агафоновского II могильника ( Голдина, Ютина , 2012. Рис. 7: 134 ). В марийских могильниках они происходят их погр. 23, 24 Веселовского могильника (вторая половина – конец XI в.), погр. 19 Дубовского могильника (рубеж XI–XII вв.) ( Никитина , 2012. С. 73. Рис. 62: 1 ; 64: 1 ; 229: 5 ).

Необычна сердцевидная бронзовая накладка с тремя прорезями (рис. 2: 13 ). Похожие по стилистике изделия известны в могильниках оглахтинского периода малиновского этапа аскизской культуры (середина XI – начало XII в.) ( Кызласов , 1983. Табл. XXXIII).

Среди деталей поясного набора выделяются десять накладок прямоугольной формы с прорезью у основания. В культурном слое они залегали компактно на небольшом участке, что не исключает их принадлежности одному поясному набору. Большинство из них происходит непосредственно из напластований этапа IIв, остальные найдены на контакте современной пашни и непотревоженного культурного слоя, где граница между напластованиями этапов Iв-г прослеживается слабо. Несколько накладок имеют «растительный» орнамент в виде трилистника и побегов (рис. 2: 14 ). Изделия с похожим орнаментом в финно-угорских могильниках Поволжья и Прикамья встречаются в основном в X–XI вв. Они найдены на могильнике Нижняя Стрелка (погр. 22 – вторая половина XI в., погр. 28), Дубовском могильнике (погр. 8, 36 – рубеж XI–XII вв., погр. 73 – X–ХI вв.), Веселовском могильнике (погр. 13 – конец X – XI в.) ( Никитина , 2012. С. 69, 73. Рис. 40: 7 ; 171: 6 ; 179: 5 ; 219: 4 ; 241: 13 ; 269: 8, 9 ; 277: 11 ), могильнике Черемисское кладбище (погр. XV–XVI из раскопок 1908 г., датирующиеся X в.) ( Архипов , 1973. С. 68. Рис. 43: 12, 72 ). На территории Пермского Приуралья подобные накладки происходят из могильника IX–XI вв. Степаново Плотбище ( Данич , 2013. Рис. 1: 13 ), Рождественского могильника, где включены в состав материалов второй половины X – первой половины XI в. ( Крыласова , 2013. Рис. 1а: 105 ). Кроме того, известны аналогии в мордовском Крюково-Кужновском могильнике (Материалы…, 1952. Табл. XXXI: 2 ), Вотчинском могильнике, материалы которого относятся в основном к X–XI вв. ( Истомина , 1999. С. 97. Рис. 10: 19 ), погр. 66 второй половины X – начала XI в. могильника Минино II (Археология севернорусской…, 2007. С. 308. Рис. 81) и др. На территории чепецкой культуры похожая накладка известна в Омутницком могильнике IX–XI вв. ( Семенов , 1985. Рис. 5: 17–19 ).

Накладка с изображением личины находит многочисленные аналогии в комплексах X–XI вв. (рис. 2: 15 ). Подобные изделия встречены в Огурдинском могильнике рубежа X–XI – второй половины XI в. ( Белавин, Крыласова , 2012. Рис. 66: 31 ), на Питерском могильнике (Степаново Плотбище) IX–XI вв. ( Данич , 2013. Рис. 1: 47 ), в Веселовском могильнике (погр. 12 – X–XI вв.) ( Никитина , 2012. Рис. 37: 7 ), Вотчинском могильнике X–XI вв. ( Истомина , 1999. Рис. 10: 14 ). Верхняя дата этих накладок может заходить в XII в. Три таких накладки найдены в погр. 36 Дубовского могильника. Несмотря на то что в нем найдены болгарские монеты середины X в., остальной инвентарь имеет более позднюю датировку, вплоть до начала XII в. ( Никитина , 2012. С. 72, 73. Рис. 296: 24–26 ).

С этапом IIв связаны находки двух костяных коньковых и одной биконьковой подвесок (рис. 2: 16–18 ). Их типология разработана Л. А. Голубевой. Эти подвески были распространены у мари, муромы, мордвы и удмуртов в X–XI вв. и к концу последнего выходят из употребления ( Голубева , 1979. С. 58).

Таким образом, анализ времени распространения перечисленных вещей позволяет наметить временные рамки комплекса этапа IIв в пределах середины XI – начала XII в.

Для наиболее позднего этапа IIг наиболее характерными датирующими находками могут служить железные накладки аскизского типа (рис. 3: 1, 2 ). На чепецких памятниках подобные изделия появляются в конце XI – начале XII в. ( Иванова , 1992. С. 51, 52). К. А. Руденко на основе анализа изделий аскизского круга с территории Поволжья и Приуралья пришел к выводу о том, что найденные в бассейне р. Чепцы железные пряжки и накладки местного изготовления и были в употреблении с конца XI до конца XII в. ( Руденко , 2001б. С. 63–65).

Из напластований этапа IIг происходит кольцевидная шумящая подвеска (рис. 3: 3 ). Внутри кольца и по его контуру расположены треугольники псевдозерни. К петле прикреплено щитковое звено от цепочки. Аналогии подобным подвескам известны на Огурдинском могильнике рубежа X–XI – второй половины XI в. ( Белавин, Крыласова , 2012. Рис. 58: 11 ), в комплексах конца XI в. Рождественского могильника ( Крыласова , 2013. Рис. 1а, 96). Похожие подвески, но без треугольников псевдозерни по центру, происходят из жертвенного комплекса 6 марийского могильника Нижняя Стрелка ( Никитина , 2012. Рис. 199: 7 ) и погр. 23 могильника Барсова Гора на Оби ( Арне , 2005. С. 67. Рис. 62). Для датировки подвески с Учкакара важное значение имеет наличие щиткового звена цепочки. Подобные цепочки получили распространение с середины XI в., их использовали на шумящих украшениях до XIV в. ( Белавин, Крыласова , 2012. С. 130). По классификации А. В. Вострокнутова для звеньев цепи шумящих украшений, изделию с Учкакара наиболее близок вариант d группы I, датированный автором исследования XII–XIII вв. ( Вострокнутов , 2013. С. 6–10. Рис. 4).

К числу поздних находок относится шаровидая бронзовая привеска-бубенчик, опоясанная по центру линейным орнаментом (рис. 3: 4 ). Подобные привески встречаются на марийских могильниках XII–XIII вв. (погр. 7, 23 Рут-кинского могильника, погр. 6 Починсковского могильника) ( Архипов , 1986. Рис. 17: 8 ; 23: 11, 14 ), в комплексах XII в. вымских могильников ( Савельева , 1987. Рис. 37: 70 ), в Озельском могильнике рубежа XII–XIII – первой половины XIII в. на р. Вычегде ( Кленов , 1999. Рис. 3: 12 ). На чепецких могильниках

Рис. 3. Находки этапа IIг позднего горизонта II

1, 2 – накладки аскизского типа, 3 – кольцевидная шумящая подвеска; 4 – привеска-бубенчик; 5, 6 – привески-бубенчики с высокой шейкой; 7 – фрагмент подковообразной фибулы; 8 – щиток перстня

1, 2 – железо; 3–7 – цв. металл; 8 – серебро такие привески известны среди комплексов XII в. Кузьминского могильника (Иванова, 1992. Рис. 47: 26).

Привески-бубенчики с прорезью и высокой шейкой (рис. 3: 5, 6 ) находят аналогии в могильниках XI–XIII вв. Встречаются их находки как в составе шумящих подвесок (см. выше), так и отдельно. Они известны на марийских могильниках XI–XIII вв. (погр. 22, 26 – вторая половина XI в. – Веселовского могильника; погр. 17 Руткинского могильника) ( Никитина , 2012. Рис. 61: 12 ; 68: 1 ; Архипов , 1986. Рис. 23: 8 ), в Озельском могильнике ( Кленов , 1999. Рис. 3: 15, 16 ), среди верхокамских древностей XI–XII вв. ( Голдина, Кананин , 2012. Табл. 7: 2 ). В чепецких древностях подобные привески известны в комплексах XI–XII вв. Кузьминского, Маловенижского, Качкашурского и др. могильников ( Иванова , 1992. Рис. 13: 33 ; 37: 19 ; Иванов , 1991. Рис. 7: 10, 11 ) .

К импортным предметам, несомненно, относится фрагмент подковообразной фибулы с пирамидальной головкой (рис. 3: 7 ). На памятниках Северо-Восточной Руси подобные фибулы встречаются в XI–XIII вв., но наиболее распространены в XII в. ( Мальм , 1967. С. 166, 167). В Новгороде подобные изделия встречаются в слоях конца X – конца XIV в. ( Седова , 1981. С. 86, 87). Аналогичные изделия встречаются в верхокамских древностях XI–XII вв. ( Голдина, Ка-нанин , 2012. Табл. 7: 11 ). На чепецких памятниках такая фибула найдена в погр. 42 Маловенижского могильника, функционировавшего в середине XI – XII в. ( Иванова , 1992. С. 66. Рис. 37: 7 ).

К предметам болгарского импорта относится щиток серебряного перстня с щитком, украшенным сканью и зернеными треугольниками (рис. 3: 8 ). На территории Прикамья два аналогичных перстня найдены на Рождественском городище ( Белавин, Крыласова , 2008. Рис. 182: 12 ). По классификации К. А. Руденко, подобные перстни относятся к типу I и датируются второй половиной X – XII в. Они найдены на Остолоповском селище и в Спасском кладе ( Руденко , 2015. С. 160, 386). Время выпадения последнего относится к XIII в., а входящие в его состав украшения изготовлялись во второй половине XII – первой трети XIII в. ( Руденко , 2001а. С. 331).

Комплекс перечисленных находок, происходящих из напластований этапа IIг, в целом укладывается в пределы XII – первой половины XIII в. Анализ состава бус позволяет уточнить верхнюю дату горизонта II на внутренней части городища. Подавляющее большинство бус найдено в напластованиях, относящихся к этапам IIв и IIг. К первому из них относится 75 бусин (в т. ч. 32 экз. бисера и одна лимоновидная бусина в составе ожерелья). Абсолютно преобладают (72 экз.) бусы четырех групп. Равным количеством представлены одноцветные бусы из заглушенного стекла, гладкие глазчатые бусы, лимоновидные одно- и двухчастные (14, 13 и 13 экз. соответственно). Еще 32 экз. – бисер, который представлен исключительно в составе одного ожерелья. Бусы этих же групп преобладают и на этапе IIг (47 экз. из 55). Однако их соотношение несколько изменилось. Доминируют гладкие глазчатые бусины (22 экз.) и одноцветные бусины из заглушенного стекла (14 экз.). Ранее проводился анализ распределения бус по хронологическим комплексам чепецких могильников XI–XIII вв. (Иванова, 1992. С. 62–67). Абсолютное преобладание бус из заглушенного стекла и гладких глазчатых бус характерно для погребений середины XI – XII в., в частности, для Маловенижского могильника и ранних комплексов Кузьминского могильника. В погребениях XIII в. (поздние комплексы Кузьминского могильника, Чиргинский могильник) преобладают бусы из полупрозрачного стекла, которые на Кузьминском могильнике появляются еще в XII в. В Маловенижском могильнике, хронологические рамки которого не выходят за пределы XII в., бусы из полупрозрачного стекла отсутствуют (Иванова, 1992. С. 63, 66). В поздних напластованиях внутренней части Кушманского городища бусины из полупрозрачного стекла представлены всего тремя экземплярами. Единичны их находки и на других структурных частях городища. Это обстоятельство позволяет ограничить верхнюю дату позднего этапа внутренней части Кушманского городища концом XII или рубежом XII–XIII вв.

Таким образом, анализ комплексов хронологически показательных находок, соответствующих структурным частям культурного слоя, позволяет определить временные рамки основных периодов функционирования внутренней части Кушманского городища. Ранний горизонт I, который относится ко времени функционирования внутренней линии обороны, может быть датирован в пределах IX–X вв. Поздний горизонт II, напластования которого перекрывают руины ранних оборонительных сооружений, датируется второй половиной X – рубежом XII–XIII вв. Временные границы его этапов могут быть определены следующим образом: этапы IIа-б – вторая половина X – середина XI в.; этап IIв – середина XI – начало XII в.; этап IIг – XII – конец XII в. / рубеж XII–XIII вв. Хронологический разрыв между горизонтами I и II, а также между этапами горизонта II не прослеживается, что свидетельствует о непрерывном развитии поселения на протяжении нескольких столетий. После разрушения внутренней линии обороны на внутренней части городища некоторое время наблюдается заметный спад хозяйственной активности. Напластования этапов IIа-б, характеризующие этот период, имеют небольшую мощность и мало насыщены находками. В это время на месте оборонительной стены располагался небольшой вал (руины), а ров оставался в полузасыпанном состоянии. На этапе IIв произошел резкий всплеск хозяйственной активности. Руины внутренней оборонительной стены были сдвинуты в ров, а поверхность выровнена. Напластования этого и последующего этапа имеют большую мощность и содержат богатый вещевой материал.

Список литературы Хронология внутренней части кушманского городища Учкакар

- Абдулова С. И., 2009. Хронология бус могильников Верхнего Прикамья VIII-XIV веков // Вестник Челябинского государственного университета. История. Вып. 33. С. 5-12.

- Арне Т. Й., 2005. Барсов городок. Западносибирский могильник железного века. Екатеринбург; Сургут: Уральский рабочий. 182 с.

- Археология севернорусской деревни X-XIII веков: средневековые поселения и могильники на Кубенском озере. Т. 1 / Отв. ред. Н. А. Макаров. М.: Наука, 2007. 374 с.

- Архипов Г. А., 1973. Марийцы IX-XI вв. К вопросу о происхождении народа. Йошкар-Ола: Марийское кн. изд-во. 198 с.

- Архипов Г. А., 1986. Марийцы XII-XIII веков (К этнокультурной истории Поветлужья). Йошкар-Ола: Марийское кн. изд-во. 160 с.

- Белавин А. М., Крыласова Н. Б., 2008. Древняя Афкула: археологический комплекс у с. Рождественск. Пермь: Пермский гос. пед. ун-т. 603 с.

- Белавин А. М., Крыласова Н. Б., 2012. Огурдинский могильник. Пермь: Пермский гос. пед. ун-т. 259 с.

- Вострокнутов А. В., 2013. Звенья цепи и шумящие привески украшений родановской культуры Верхнего Прикамья как датирующий элемент // Вестник Челябинского государственного университета. История. Вып. 55. С. 5-12.

- Генинг В. Ф., 1962. Мыдлань-Шай - удмуртский могильник VIII-IX вв. // Вопросы археологии Урала. Вып. 3. Свердловск: Уральский гос. ун-т. С. 7-112.

- Голдина Р. Д., Кананин В. А., 1989. Средневековые памятники верховьев Камы. Свердловск: Изд-во Уральского ун-та. 216 с.

- Голдина Р. Д., Кананин В. А., 2012. Хронология верхокамских древностей VI-XIV вв. // Древности Прикамья эпохи железа (VI в. до н. э. - XV в. н. э.): Хронологическая атрибуция / Отв. ред. Р. Д. Голдина. Ижевск: Удмуртский гос. ун-т. С. 427-446. (Материалы и исследования Камско-Вятской археологической экспедиции; т. 25.)

- Голдина Р. Д., Королева О. П., 1983. Бусы средневековых могильников Верхнего Прикамья // Этнические процессы на Урале и в Сибири в первобытную эпоху / Отв. ред. В. Е. Владыкин. Ижевск: Удмуртский гос. ун-т. С. 40-71.

- Голдина Р. Д., Ютина Т. К., 2012. О датировке и хронологии погребальных комплексов Агафоновского могильника (IX-XII вв.) // Древности Прикамья эпохи железа (VI в. до н. э. - XV в. н. э.): Хронологическая атрибуция / Отв. ред. Р. Д. Голдина. Ижевск: Удмуртский гос. ун-т. С. 447-472. (Материалы и исследования Камско-Вятской археологической экспедиции; т. 25.)

- Голубева Л. А., 1962. Зооморфные украшения финно-угров // САИ. Вып. Е1-59. М.: Наука. 112 с.

- Голубева Л. А., 1979. Зооморфные украшения финно-угров. М.: Наука. 112 с. (САИ; вып. Е1-59.)

- Данич А. В., 2013. Поясные накладки Питерского (Степаново Плотбище) могильника // Поволжская археология. № 1. С. 181-196.

- Журбин И. В., Антипина Е. Е., Иванова М. Г., Лебедева Е. Ю., Модин Р. Н., Сергеев А. Ю., Яворская Л. В., 2018. Междисциплинарные исследования Кушманского городища Учкакар IX-XIII вв.: методика комплексного анализа. М.: Таус. 248 с.

- Иванов А. Г., 1991. Качкашурский могильник IX-XIII вв. в бассейне р. Чепцы // Материалы по погребальному обряду удмуртов / Отв. ред.: М. Г. Иванова, Н. И. Шутова. Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения РАН. С. 140-180.

- Иванова М. Г., 1976. Кушманское городище // Вопросы археологии Удмуртии / Отв. ред. В. Е. Владыкин. Ижевск: Удмуртский НИИ истории, экономики, литературы и языка. С. 93-106.

- Иванова М. Г., 1976. Кушманское городище // Вопросы археологии Удмуртии / Отв. ред. В. Е. Владыкин. Ижевск: Удмуртский НИИ истории, экономики, литературы и языка. С. 93-106.

- Иванова М. Г., 1992. Погребальные памятники северных удмуртов XI-XIII вв. Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения РАН. 184 с.

- Иванова М. Г., 1992. Погребальные памятники северных удмуртов XI-XIII вв. Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения РАН. 184 с.

- Истомина Т. В., 1999. Вотчинский могильник // Материалы по археологии Европейского Северо-Востока. Вып. 16. Сыктывкар: Изд-во Коми научного центра Уральского отделения РАН. С. 76-102.

- Истомина Т. В., 1999. Вотчинский могильник // Материалы по археологии Европейского Северо-Востока. Вып. 16. Сыктывкар: Изд-во Коми научного центра Уральского отделения РАН. С. 76-102.

- Казаков Е. П., 1991. Булгарское село X-XIII веков низовий Камы. Казань: Татарское кн. изд-во. 176 с.

- Казаков Е. П., 1991. Булгарское село X-XIII веков низовий Камы. Казань: Татарское кн. изд-во. 176 с.

- Кленов М. В., 1999. Озельский могильник // Материалы по археологии Европейского Северо-Востока. Вып. 16. Сыктывкар: Изд-во Коми научного центра Уральского отделения РАН. С. 103-114.

- Кленов М. В., 1999. Озельский могильник // Материалы по археологии Европейского Северо-Востока. Вып. 16. Сыктывкар: Изд-во Коми научного центра Уральского отделения РАН. С. 103-114.

- Крыласова Н. Б., 2013. Хронологические особенности материальной культуры X-XI вв. (по материалам Рождественского могильника в Пермском крае) // Вестник Пермского университета. История. Вып. 1 (21). С. 104-115.

- Крыласова Н. Б., 2013. Хронологические особенности материальной культуры X-XI вв. (по материалам Рождественского могильника в Пермском крае) // Вестник Пермского университета. История. Вып. 1 (21). С. 104-115.

- Кызласов И. Л., 1983. Аскизская культура Южной Сибири X-XIV вв. М.: Наука. 128 с. (САИ; вып. Е3-18.)

- Кызласов И. Л., 1983. Аскизская культура Южной Сибири X-XIV вв. М.: Наука. 128 с. (САИ; вып. Е3-18.)

- Львова З. А., 1968. Стеклянные бусы Старой Ладоги. Ч. I: Способы изготовления, ареал и время распространения // АСГЭ. Вып. 10. Л.: Изд-во ГЭ. С. 63-94.

- Львова З. А., 1968. Стеклянные бусы Старой Ладоги. Ч. I: Способы изготовления, ареал и время распространения // АСГЭ. Вып. 10. Л.: Изд-во ГЭ. С. 63-94.

- Львова З. А., 1973. Бусы I Поломского могильника // АСГЭ. Вып. 15. Л.: Изд-во ГЭ. С. 83-104.

- Львова З. А., 1973. Бусы I Поломского могильника // АСГЭ. Вып. 15. Л.: Изд-во ГЭ. С. 83-104.

- Мальм В. А., 1967. Подковообразные и кольцевидные застежки-фибулы // Очерки по истории русской деревни X-XIII вв. М.: Советская Россия. С. 149-190. (Труды ГИМ; вып. 43.)

- Мальм В. А., 1967. Подковообразные и кольцевидные застежки-фибулы // Очерки по истории русской деревни X-XIII вв. М.: Советская Россия. С. 149-190. (Труды ГИМ; вып. 43.)

- Материалы по истории мордвы VIII-XI вв. / Под. ред. А. П. Смирнова. Моршанск: Моршанский краеведческий музей, 1952. 232 с.

- Материалы по истории мордвы VIII-XI вв. / Под. ред. А. П. Смирнова. Моршанск: Моршанский краеведческий музей, 1952. 232 с.

- Модин Р. Н., Журбин И. В., Иванова М. Г., 2018. Междисциплинарные исследования и реконструкция оборонительных сооружений финно-угорских средневековых поселений (Кушманское городище Учкакар) // РА. № 2. С. 83-97.

- Модин Р. Н., Журбин И. В., Иванова М. Г., 2018. Междисциплинарные исследования и реконструкция оборонительных сооружений финно-угорских средневековых поселений (Кушманское городище Учкакар) // РА. № 2. С. 83-97.

- Никитина Т. Б., 2012. Погребальные памятники IX-XI вв. Ветлужско-Вятского междуречья. Казань: Ин-т истории АН Республики Татарстан. 408 с.

- Никитина Т. Б., 2012. Погребальные памятники IX-XI вв. Ветлужско-Вятского междуречья. Казань: Ин-т истории АН Республики Татарстан. 408 с.

- Первухин Н. Г., 1896. Опыт археологического исследования Глазовского уезда Вятской губернии // Материалы по археологии восточных губерний России. Вып. II. М. С. 13-121.

- Первухин Н. Г., 1896. Опыт археологического исследования Глазовского уезда Вятской губернии // Материалы по археологии восточных губерний России. Вып. II. М. С. 13-121.

- Руденко К. А., 2001а. Булгарские клады (к вопросу о булгарской металлообработке XI-XIV вв.) // Древние ремесленники Приуралья: материалы Всерос. науч. конф. (Ижевск, 21-23 ноября 2000 г.) / Отв. ред. В. И. Завьялов. Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения РАН. С. 322-348.

- Руденко К. А., 2001а. Булгарские клады (к вопросу о булгарской металлообработке XI-XIV вв.) // Древние ремесленники Приуралья: материалы Всерос. науч. конф. (Ижевск, 21-23 ноября 2000 г.) / Отв. ред. В. И. Завьялов. Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения РАН. С. 322-348.

- Руденко К. А., 2001б. Тюркский мир и Волго-Камье в XI-XIV вв. Изделия аскизского круга в Среднем Поволжье. Исследование и каталог. Казань: Заман. 256 с.

- Руденко К. А., 2001б. Тюркский мир и Волго-Камье в XI-XIV вв. Изделия аскизского круга в Среднем Поволжье. Исследование и каталог. Казань: Заман. 256 с.

- Руденко К. А., 2015. Булгарское серебро. Казань: Заман. 528 с. (Древности Биляра; т. 2.)

- Руденко К. А., 2015. Булгарское серебро. Казань: Заман. 528 с. (Древности Биляра; т. 2.)

- Савельева Э. А., 1987. Вымские могильники XI-XIV вв. Л.: Изд-во ЛГУ. 200 с.

- Савельева Э. А., 1987. Вымские могильники XI-XIV вв. Л.: Изд-во ЛГУ. 200 с.

- Седова М. В., 1981. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X-XV вв.). М.: Наука. 196 с.

- Седова М. В., 1981. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X-XV вв.). М.: Наука. 196 с.

- Семёнов В. А., 1980. Варнинский могильник // Новый памятник поломской культуры / Ред. В. Ф. Генинг. Ижевск: НИИ. С. 5-135.

- Семёнов В. А., 1980. Варнинский могильник // Новый памятник поломской культуры / Ред. В. Ф. Генинг. Ижевск: НИИ. С. 5-135.

- Семёнов В. А., 1985. Омутницкий могильник // Материалы средневековых памятников Удмуртии / Отв. ред. М. Г. Иванова. Устинов: Удмуртский НИИ. С. 92-118.

- Семёнов В. А., 1988. Тольёнский могильник IX - начала X вв. // Новые исследования по древней истории Удмуртии / Отв. ред. М. Г. Иванова. Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения РАН. С. 25-58.

- Спицын А. А., 1893. Приуральский край. Археологические розыскания о древнейших обитателях Вятской губернии. М. XIII, 192 с. (Материалы по археологии восточных губерний России; вып. I.)